Учетно-финансовая практика великого Новгорода XI-XIV веков по текстам берестяных грамот

Автор: Малькова Татьяна Николаевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: История и современность

Статья в выпуске: 3 (24), 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложен анализ расчетов и их учета по берестяным документам Великого Новгорода XI-XIV вв. Основой анализа являются опубликованные берестяные документы (1953-2004). Они свидетельствуют об учетной и финансовой терминологии, независимых учетных решениях и процедурах. Исторический пласт древнерусского учета является неотъемлемой частью мировой и российской истории бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет, берестяные грамоты, расчеты, учетная терминология, финансовая информация, финансовая терминология, экономика великого новгорода

Короткий адрес: https://sciup.org/14042747

IDR: 14042747 | УДК: 657.1.011.52

Текст научной статьи Учетно-финансовая практика великого Новгорода XI-XIV веков по текстам берестяных грамот

Экономика великого новгорода в xi–xiv вв. являла собой вариант демократической организации российской товарной экономики. Ее финансовый механизм состоял из расчетов и их учета. Основным источником информации об экономика великого новгорода того периода являются берестяные грамоты. Их бухгалтерский анализ представляет большой интерес, однако не представлен в научных исследованиях по истории финансов и бухгалтерского учета.

наряду с берестой ( беросто, берлста, грамотка ) использовались деревянные дощечки (доски, дъщки, церы, бирки) , которые в общем виде назывались досками. Церы покрывались воском (заливалось на 2–3 см углубление в доске с отступом от края по всему периметру) и обматывались через отверстия (боковые с обеих сторон) шнурами для сохранности. Они имели внешний вид книги. Цер с экономическим содержанием не найдено. Использовались также жеребьи – деревянные бирки и пломбы-цилиндры. Основной массив документов представлен берестяными грамотами.

в новгороде, как и по всей Руси того времени банковской системы не было. но финансовую и учетную терминологию по расчетам (обобщение по берестяным грамотам [6; 8; 9] правомерно квалифицировать как профессиональную (см. табл. 1).

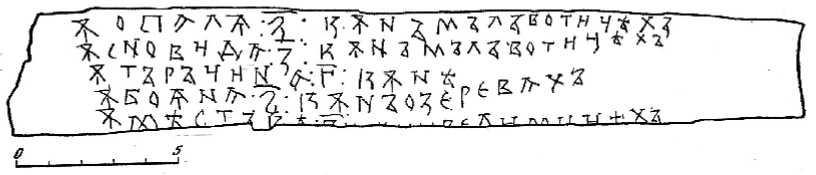

Областью расчетов были налоги, займы, товары в денежной и натуральной форме. Они осуществлялись через агентов. на каждого агента в расчетном центре открывался текущий счет, о чем свидетельствуют сохранившиеся описи денежных средств в расчетах (рис. 1) [3, бг 278; xiv в.]*.

Описи расчетов формализовались уже в xi в. [5, бг 526, xi в.]. Свидетельством этого является специфическое оформление цифр (верхние титлы, точки-выемки по обеим сторонам – одна или две), что было средством защиты финансовой информации.

на каждого агента в расчетном центре составлялся выборочный счет (знатьба) с обобщением операций [3, бг 295, xiii в.]. Сами агенты составляли отчеты на основе первичных документов (жеребьи), что подтверждается совпадением имени и должности агента в двух пломбах-цилиндрах [12, № 15, № 21] и в берестяной грамоте, найденных в одном слое [13, бг 902, xi – начало xii в.]. Отчеты агентов имели формат описи с позиционным размещением имен, сумм, населенных пунктов (рис. 2) [5, бг 516, xii в.].

алгоритм обобщения расчетов по займам содержал имена должников, займы, проценты [5, бг 526, xi в.]. в одном из них должники разделены вертикальными линиями [5, бг 509, xii в.], что является

* Ссылки на берестяные грамоты содержат номер по списку литературы, сокращение «бг», номер грамоты, время составления (век).

Общество

Финансовая и учетная терминология древнерусских документов

Terra Humana

Таблица 1

|

термины |

Значение терминов |

|

Исто, исты, истина, покрута, прокрута, ссуда, съсудна, зсудна заем, заемное, купа, cростись, сростися, займовати |

Ссуда, заем, давать взаймы, скапливаться в сумму |

|

должник, должныи, длжен, заемщик |

должник |

|

Заклад, задаток |

Залог |

|

Сблюдение |

хранение залога |

|

Поручник, пороуцнь |

Поручитель |

|

Копа |

Плата, денежное вознаграждение |

|

намы, наем, наим, резы, росты, наклады (с xiii в.), лихва (церк-кн.) |

Проценты |

|

Резовник, резоимство, резоимание, заимодавец |

Ростовщик, ростовщичество, заимодавец |

|

цена, мзда |

цена, стоимость, плата |

|

Сметати |

Скидка с цены |

|

в оке, око, налицо, налице, на оке, оцье, лицо (от: перед глазами, налицо) |

наличные деньги |

|

Жеребей, жеребий, отдел |

доля – в доходе, в капитале |

|

Зарок |

Оговоренный срок выплаты долга |

|

донять |

Получить дополнительно по займу |

|

Заплатить, исправити, правити |

Заплатить долг, рассчитаться |

|

Отпустить |

Простить долг |

|

Клеть (холодное помещение в подвале), ларь, казна, скотница (редко) |

Казна – место хранения ценных предметов и документов |

|

Путь, поутень, прибыток, корысть, придаток, прикуп, приход |

доход, прибыль |

|

наклады, розходы |

Расходы |

|

Пагуба, протори, проторы, урок, урон, гибель, истор, тщина, тъщина, убыток |

Убыток, расход |

|

Купно, совокупность |

Итого |

|

Состаток, статок, остать, осталось, останок, остаток, дополнок |

Остаток |

|

Разрубить, разроубити, расчет, росчет, розчет, розочт, рощет, развод, розвод, розмет, розметы |

Распределить, разверстать, расчет |

|

деньги в отчет и в отвес |

Подотчетность за полученные денежные средства |

|

Спишемо |

Списать со счета |

|

недоборные |

Опись должников по сборам и налогам |

|

Запись, записати (грамоту), исчести, счести, со-чити, писати, щет, ведание, веданье |

вести учет в документах, вести текущий учет |

|

Загладить, исправити, правити, очистити, очи-щати |

Учесть исполнение обязательства (торгового, налогового, заемного) |

|

Роспись, список |

Опись, перечень |

|

Приказ, наказ, правило |

документ распорядительного характера |

|

Знатьба |

выборочный счет на агента |

|

Счет, сочити, счести, исчести, счити, щет |

Подсчет. Сверка расчетов и подсчетов |

У Икагала у Кривца : 3 : кунице у Иголаи две и в Лайдиколе полорубля и : 2 : кунице : у Леинуя в Лайдиколе : 6 : бело : у Филипа у деяка : 30 : бело : у Захарии в Калиница полосорока и 5 и : 5 : бело : у Сидуя у авиници : 4 : куници : у Миките исто в Ное у Еванова : 6 : куници : у Муномела в Куроле у Игалина брата поло-рубля : 2 : кунице : у Лег...

Г^^^Ж 5х № iv п iwmWoA^^

777<И О Д £ КД АН: K

рШ^^н^Ж4 ^ ш»№№'^<,^

L ’ ? 3 4 ? с«

Рис. 1. Берестяная грамота 278, XIV в. [3].

|

у Опаля : 7 : кунъ в Молвотичах |

(деревня) |

|

у Сновида : 7 : кунъ в Молвотичах у торчина : 3 : кунъ у бояна : 6 : кунъ Озеревахъ |

(деревня) |

|

у Местъка : 2 : (кун)ъ велимицехъ… |

(деревня) |

Рис. 2. Берестяная грамота 516, XII в. [5].

признаком поиска формализованности документов. Переписка агентов подтверждает их взаиморасчеты (рис. 3) [4, бг 336, xi–xii вв.].

Практика применения безналичных расчетов подтверждается следующими аргументами:

– списание средств по документу: «…а грамоту с тебя спишем…» [3, бг 257, xiv в.];

– обращение натуральных сборов в проценты: «…жито еси показал…на три гривн…поворотил в намы…» [10, бг 665, xii в.];

– сверка задолженности в расчетах: «…на 2 гривнь и дьва рьз(а)но • а за мною п(о)лосмь гри(внь)…» [10, бг 621, xiii в.].

выборочные счета с перечнем недоимок по налогам составлялись и за длительный период, например, выписка за 4

года [11, бг 718, xiii в.]. Это свидетельствует о непрерывном текущем учете недоимок.

документы отражали разнообразие измерителей – денежных и натуральных [11, бг 722, xiii в.]. но в документах обобщающего характера использовались только денежные (куны, гривны) [3, бг 278, xiv в.]. такие документы получили у историков название долговых списков.

Петра грамота къ влътькови то еси ты поведалъ къ Рожънетови на нустуе ема-ти 2 срочька ни векшею не длъжьнъ (перевод: «ни копейки» не должен) а ныне у дань-ши заялъ есмь • 2 • • 2 • сорочька въ • 5 • ть срочькъ а емли на немь даньша.

Рис. 3. Текст берестяной грамоты 336, XI–XII вв. [4].

Общество

хищения денежных средств были, что подтверждает взаимный контроль и учет недостач (рис. 4) [11, бг 721/683/647, xii в.].

…а (мешок?) беличьих шкурок,

18 сорочков который утаили (он утаил?) в Онеге находится у нежка на…?

Рис. 4. Фрагмент текста берестяной грамоты 721/683/647, XII в. [11].

По сведениям о злоупотреблениях можно судить об их разнообразии: возложение ответственности на поручителя, побег должника, неуплата долга (даже под угрозой пытки). Могли не возвращаться даже дружеские кредиты, что приводило к разорению [5, бг 445, xiv в.]. Ответственность поручителя выражалась в уплате им долга за должника, за которого он поручился своим имуществом по описи [5, бг 500, xiv в.]. Родственник мог выполнять функции поручителя и без документа о поручительстве (рис. 5) [3, бг 235, xii в.].

+ отъ Судише : къ Нажиру : се Жадъке пос-лавъ : ябетника дова : и пограбила мя : въ братни долгь а я (неп)оруцене : Жадку : а взъборони емоу отине п(осл)е нама опас(а)… еду в …

(перевод:)

+ От Судиши к нажиру. вот Жадко послал двух судебных исполнителей, и они ограбили меня за братний долг. а я не поручитель (за брата) перед Жадком. Запрети же ему, пусть не посылает на меня стражу… Еду в (новгород?)

Рис. 5. Текст берестяной грамоты 235, XII в. [3].

Terra Humana

взыскание по долгам при неплатежеспособности должника производилось на основе заявления ( извет ) в судебном порядке, с обвинителями ( клеветники ; обидный смысл слово приобрело уже в xi в.: « смердам побить клеветника » [3, бг 247, xi в.]), со свидетелями ( послухи , рядцы ) и осуществлялось судебными исполнителями ( биричи , отроки , позовники; ябетни-ки, ябедники – также с устойчивым негативным смыслом). Поручитель погашал заем, если должник не уплачивал долг (скрывался). При неявке ответчика в суд решение принималось по бессудной грамоте . Она оформляла возмещение убытков, с указанием его размеров и свидетелей составления документа. бессудная грамота выдавалась истцу, при неявке истца – ответчику. Отказ от дальнейших претензий оформлялся этим же документом [4, бг 366, xiv в.].

По законодательству должники делились на безхитростных (пострадавшие от пожара, вооруженного нападения разбойников, захваченные в плен) и злостных (неуплатившие безхитростные и неуплатившие без причины). бесхитростный платил в рассрочку без процентов, злостный ставился на правеж , что означало публичное следствие и процедуры – божьего суда (ежедневное телесное наказание в течение срока, соразмерного с долгом), выдачи головою до искупа ( кабала до уплаты долга), поединка при отсутствии доказательств у обвиняемого.

Поединок дебитора и кредитора применялся также, если в суд представлялся лишь документ ( доска ) кредитора. Из Псковской судной грамоты известно, что доски не признавались единственным и исчерпывающим юридическим доказательством, так как требовались свидетели и поручители.

Рабство по неуплаченной ссуде называлось закладничеством . Закладник терял личную свободу, но освобождался от уплаты налогов, что инициировало самопродажу в рабство. Зажив означал отработку долга самим должником, его детьми и его должниками. При отказе от уплаты долга должник/ поручитель подвергался процедуре божьего суда . Он состоял в применении пытки раскаленным железом ( железный урок ). Если должник признавался в неуплате долга, то наряду с погашением долга он платил и судебную пошлину (железное) . характерно, что термины исправити, правити означали «заплатить, рассчитаться». таким образом, меры против нарушения платежной дисциплины были чрезвычайно суровыми.

на фоне столь сложных отношений по поводу налогов, долгов и расчетов по ним становятся понятными причины социальных волнений, частых пожаров и уничтожения долговых документов, что было в интересах как должников, так и их поручителей. недовольство юридическими нормами, расчетами, действиями судебных исполнителей и сборщиков налогов находило свое завершение в народных восстаниях (1175, 1290, 1475 гг.), сопровождавшимися разграблениями . Конфискация могла сопровождаться утоплением виновного в волхове.

Заем оформлялся договором (смолва) под залог (см. описи залогов [2, бг 141, xiii в.; 2, бг 138, xiii в.]), с поручителями (поручники) по формуле порука в кунах (см. ссылку на поручительство [4; бг 389; xiv в.]) и процентами (намы, росты, резы, позже - наклады). договоры и купчие доку- менты хранились в архиве, практиковалось при необходимости их копирование. даже частные лица применяли выписки из документов: «спиши списокъ с купнои грамоте да пришли семо (сюда)…» [1, бг 53, xiii в.]. документы заверялись должностными лицами. наиболее важные договоры снабжались вислыми свинцовыми печатями с индивидуальными сюжетами и надписями. Сохранились печати княжеские, городской администрации, монастырские, межевщиков.

таким образом, содержание и методология учетных документов великого новгорода xi–xiv вв. свидетельствуют о развитости финансовой среды, бухгалтерского учета, профессиональной терминологии, формализованности и защите учетно-финансовой информации. берестяное наследие представляет культурную ценность, обладает достоверностью первоисточников, и образует самостоятельный культурный пласт в истории финансов и бухгалтерского учета.

Список литературы Учетно-финансовая практика великого Новгорода XI-XIV веков по текстам берестяных грамот

- Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). -М.: АН СССР, 1954. -91 с.

- Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). -М.: АН СССР, 1958. -200 с.

- Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956-1957 гг.). -М.: АН СССР, 1963. -118 с.

- Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958-1961 г.). -М.: АН СССР, 1963. -118 с.

- Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962-1976 гг.). -М.: АН СССР. -192 с.

- Гиппиус А.А. К прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот/В.Л. Янин, А.А. Зализняк, А.А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997-2000 годов). Т. XI. -М.: Русские словари, 2004. -с. 228-229.

- Малькова Т.Н. Учетное и экономическое наследие Великого Новгорода. -СПб: СПбГУСЭ, 2011. -155 с.

- Тихомиров М.Н. Древняя Русь. -М.: Наука, 1975. -432 с.

- Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951-1983 гг.). -М.: Наука, 1986. -309.

- Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984-1989 гг.). -М.: Наука, 1993. -352 с.

- Янин В.Л, Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990-1996 гг.). Т. X -М.: Русские словари, 2000. -432 с.

- Янин В.Л., Зализняк А.А. Надписи на цилиндрах/Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997-2000 годов). Т. XI. -М.: Русские словари, 2004. -С. 137-145.

- Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997-2000 годов). Т. XI. -М.: Русские словари, 2004. -288 с.

- Янин В.Л, Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990-1996 гг.). Т. X -М.: Русские словари, 2000. -432 с.

- Янин В.Л., Зализняк А.А. Надписи на цилиндрах/Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997-2000 годов). Т. XI. -М.: Русские словари, 2004. -С. 137-145.

- Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997-2000 годов). Т. XI. -М.: Русские словари, 2004. -288 с.