Ударно-волновая терапия при плечелопаточном периартрите

Автор: Булах О.А., Филатова Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Реабилитационная медицина

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: определение эффективности ударно-волновой терапии в лечении плечелопаточного периартрита. Материал и методы. Проведено обследование и лечение 30 пациентов в возрасте 45-67 лет с диагнозом: «плечелопаточный периартрит» (7 мужчин и 23 женщин). Давность заболевания варьировала от 1 месяца до 5 лет. Всем пациентам проведено рентгенологическое обследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава (рентгенография и/или МРТ). Для определения активности боли использовалась визуальная аналоговая шкала, тест Дауборна, тест САН. Результаты. Характерным признаком плечелопаточного периартрита является положительный симптом Дауборна: при повороте плеча кнутри (внутренняя ротация) и боковом ее отведении до 45-90° возникала боль в плечевом суставе (100% пациентов). Заключение. Назначение в составе лечебного комплекса курса ЭУВТ способствует повышению функциональных возможностей и адаптационных реакций у больных с плечелопаточным периартритом, и может являться методом выбора тактики терапии в комплексном лечении пациентов данного профиля. Проведение ударно-волновой терапии имеет отсроченный эффект. Все пациенты, получившие ЭУВТ, отметили регрессирование болевого синдрома минимум до 6 месяцев, что позволяет рекомендовать проведение повторных курсов терапии с частотой не более двух раз в год.

Плечелопаточный периартрит, ударно-волновая терапия, ультрафонофорез гидрокортизона, электрофорез лидокаина

Короткий адрес: https://sciup.org/14918069

IDR: 14918069

Текст научной статьи Ударно-волновая терапия при плечелопаточном периартрите

-

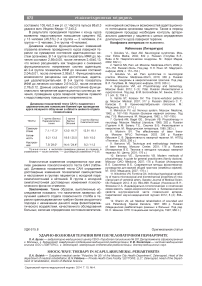

1 Вв едение. Распространенность болевого синдрома в плечелопаточной области среди взрослого населения составляет 4-7%, увеличиваясь до 15-20% в возрасте 60-70 лет. Количество впервые выявляемых случаев в год на 1000 взрослого населения составляет 4–6 в возрасте 40–45 лет и 8–10 в возрасте 50–65 лет, с некоторым преобладанием у женщин. Боли в верхней трети плеча относятся к наиболее часто встречающимся жалобам, с которыми пациенты обращаются к неврологам и ортопедам. Это объясняется тем, что сухожилия дельтовидной, двуглавой, большой и малой грудных мышц прикрепляются в области плечевого сустава, а именно в верхней трети плеча (рис. 1).

Чаше всего диагноз, который выставляется после обследования, звучит как плечелопаточный периартрит (ПЛП). Под периартритом подразумевают группу заболеваний околосуставного аппарата плечевого сустава, разных по этиопатогенетеческой и клинической картине [1–3].

Периартрит — дегенеративное поражение сухожилий в месте прикрепления их к кости, с последующим развитием реактивного воспаления в пораженных сухожилиях и близлежащих серозных сумках. ПЛП является наиболее частой формой из всех заболеваний плеча и составляет около 80% всех «ревматических» заболеваний плеча. Чаще встречается у женщин старше 40 лет, т.е. у наиболее трудоспособной части общества и влечет за собой существенный социально-экономический ущерб. В основном ПЛП бывает правосторонним из-за большой нагрузки и микротравм правого плеча, иногда и двусторонним.

Точная этиология данного заболевания не известна. Некоторые авторы полагают, что данная патология чаще встречается среди людей с дегенеративнодистрофическими заболеваниями шейного отдела позвоночника (остеохондроз, деформирующий спондилез, протрузии и/или грыжи дисков шейного отдела позвоночника). Распространенность дегенеративных заболеваний позвоночника, остеохондроза и остеоартроза, как известно, увеличивается с возрастом. Рентгенологические признаки остеохондроза шейного отдела позвоночника (уменьшение высоты межпозвоночных дисков, остеофиты, дегенеративные изменения межпозвоночных суставов) обнаруживаются у половины людей старше 50 лет и у 75% людей старше 65 лет. Но эти проблемы нередко встречаются и у молодых 30-летних людей [1–3].

Рис. 1. Мышцы груди, левого плечевого пояса и плеча

Патогенез таких болей обычно комплексный, и кроме возрастных дегенеративных изменений определенную роль в нем играют значительная физическая нагрузка; неудобная поза во время работы (ПК, шитье, вязание, работа на конвейере); занятия спортом (чаще у начинающих спортсменов); избыточная масса тела; травмы (ушибы и растяжения, хлыстовая травма); переохлаждение; психоэмоциональные перегрузки.

В настоящее время выделяют две основные формы боли: острую и хроническую. Эксперты Международной ассоциации по изучению боли (IASP, 1994) хронической считают «боль, которая продолжается сверх нормального периода заживления поврежденных тканей», а острой — новую боль, возникающую в ответ на повреждение и неразрывно связанную с ним» [4].

Острая боль, по мнению А. М. Вейна, возникает в результате повреждения тканей, имеет защитное значение, разрешается по мере заживления, как правило, продолжается менее 3 месяцев и хорошо купируется анальгетиками [4]. Для этого периода характерно острое начало, часто после подъема тяжести, резких движений, переохлаждения, травмы, в том числе психоэмоциональной.

Хроническая боль обычно продолжается более 3 месяцев и сохраняется после первоначального заживления, т.е. существует как бы вне зависимости от повреждения, плохо купируется анальгетиками [4]. Эти боли возникают незаметно, медленно прогрессируют на фоне неправильного положения, при неправильном, несвоевременном или недостаточном лечении острой боли. Большую роль в трансформации боли из острой в хроническую играют эмоциональные факторы. Так, установлено, что депрессивные и тревожные нарушения, ощущение безысходности, отсутствие готовности принимать активное участие в процессе излечения лежит в основе неадаптивного поведения пациента, способствуя хронизации боли [4]. Считается, что около 10% острой боли хронизи-руется.

В формировании данной патологии можно выделить две стадии:

-

1) перенапряжение мышц воротниковой зоны с формированием мышечно-тонического синдрома, в который вовлекается мышца, чаще всего подвергающаяся нагрузкам (дельтовидная, двуглавая, надостная, грудные мышцы и пр.). Боли возникают при движении и уменьшаются в покое;

-

2) длительно сохраняющийся мышечно-тонический синдром приводит к развитию дегенеративных изменений в костной системе и развитию миофасциального синдрома, при котором формируется локальное уплотнение в зоне прикрепления мышц и зона болевых проявлений расширяется за счет формирования иррадиирущих болей. Именно в этой стадии чаще всего пациент обращается к врачу.

Лечение ПЛП обычно комбинированное, в его состав входят нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и опиоидные анальгетики, препараты, снимающие мышечный спазм: миорелаксанты (баклофен, флупертин-катадолон, тизанидин, толперизон, ботулинический токсин), трициклические антидерпессанты (амитриптилин), стимуляторы микроциркуляции (пентоксифиллин, актовегин, никотиновая кислота) и антиоксиданты (витамин С, тиоктовая кислота, мексидол), витамины группы В [5]. При наличии триггеров применяются инъекции в триггерные точки локальных анестетиков, кортико- стероидов, НПВП, ботулинического токсина или проведение инъекций сухой иглой [6, 7].

Для купирования острой боли в настоящее время наиболее широко применяют НПВП. Несмотря на их высокую эффективность, следует учитывать, что лишь устранение болевых ощущений не может служить средством профилактики последующих обострений и гарантией предупреждения трансформации острой боли в хроническую. Вследствие широкого назначения и безрецептурного отпуска, НПВП занимают лидирующее место среди причин нежелательных последствий фармакотерапии (гастроэнтерологические, кардиоваскулярные и аллергические нарушения). При применении миорелаксантов необходимо учитывать, что они могут вызывать головокружение, сонливость в дневное время [1, 2, 5].

Из физиотерапевтических методик применяются: светолечение, ультрафонофорез гидрокортизона, магнитотерапия, импульсные токи, грязелечение, массаж.

Из методов мануальной терапии хороший эффект отмечается при проведении постизометрической релаксации (ПИР). Не менее эффективны методы акупунктуры [7].

Как при острых, так и при хронических болевых синдромах используются местные воздействия: аппликации, мази с НПВП, согревающие мази, пластыри.

Наличие большого количества лечебных методик свидетельствует о многообразии клиники и индивидуальности течения ПЛП у каждого пациента.

В последнее время очень распространенным методом лечения ортопедической патологии стала экстракорпоральная ударно-волновая терапия [8–10].

Ударно-волновая терапия — метод физиолечения с использованием акустических (ударных) волн. Ударные волны (УВ) по своей природе имеют частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом (ниже 16–25 Гц), они кардинально отличаются от звуковых волн высокими амплитудами энергии и малой длительностью импульса. В современных аппаратах ударно-волновой терапии используется свойство отражения волн от более плотных тканей и концентрированного поглощения образовавшейся энергии. В основе лечения ударно-волновым методом лежит кратковременное воздействие высокоэнергетической вибрации на патологически измененные ткани, благодаря чему улучшаются кровообращение в месте заболевания, разрыхляются и разрушаются кальцинированные участки и фиброзные очаги, а их фрагменты затем постепенно рассасываются. Под воздействием «волнового удара» запускаются процессы восстановления и обновления клеток, улучшается кровоток и метаболические процессы в тканях, активизируется обмен веществ [9, 11].

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 30 пациентов, находившихся на амбулаторном лечении в частной медицинской клинике ООО «ЛЭЙТОНС» г. Зеленограда, и ГБУЗ ГП № 201 ГЗМ Зеленоградского АО в возрасте 45–67 лет с диагнозом «плечелопаточный периартрит» (7 мужчин и 23 женщин). Давность заболевания варьировала от 1 месяца до 5 лет. Из сопутствующих заболеваний у больных чаще встречались: остеохондроз различных отделов позвоночника, артериальная гипертония, хронические заболевания органов пищеварения.

Все больные ПЛП неоднократно получали лекарственную терапию, включающую внутримышечные инъекции мовалиса 1,0 № 6 е/д, мидокалма 1,0 № 5в/м, вольтарен-гель или диклофенакол наружно 2 раза в день 10 дней.

Больные разделены на 3 группы.

В первой — основной группе (10 пациентов) на фоне стандартной медикаментозной терапии получали курсовое лечение с применением ударно-волновой терапии на аппарате Piezo-Weif (Германия) по схеме:

-

1- я процедура: глубина концентрации импульса 5 мм, частота 5, амплитуда 12, количество 500 импульсов;

-

2- я процедура: глубина концентрации импульса 5 мм, частота 6, амплитуда 14, количество 1000 импульсов;

-

3- я процедура: глубина концентрации импульса 10 мм, частота 7, амплитуда 16, количество 1500 импульсов;

-

4- я процедура: глубина концентрации импульса 10 мм, частота 7, амплитуда 18, количество 2000 импульсов;

-

5- я процедура: глубина концентрации импульса 15 мм, частота 7, амплитуда 18, количество 2500 импульсов.

Воздействие проводилось по лабильной методике с периодической фиксацией в области триггерных точек. Всего на курс лечения 5 процедур, проводимых через 5–7 дней.

Пациенты второй группы (сравнения, 10 человек) на фоне стандартной медикаментозной терапии получали электрофорез 0,5% раствора лидокаина на область верхней трети плеча, по 10 минут, сила тока до 5мА, курс 10 процедур, проводимых ежедневно.

Пациентам третьей группы (контрольной, 10 человек) на фоне стандартной медикаментозной терапии проводили ультрафонофорез гидрокортизона области плечевого сустава (использовалась офици-нальная 1 % гидрокортизоновая мазь), по 5-7 минут, лабильно, мощность 0,4–0,6 Вт/см 2 , курс 8–10 процедур, проводимых ежедневно.

Всем пациентам рекомендовался охранительный режим, снижение нагрузки на больное плечо.

Обследование проводили всем пациентам до и после лечения. Проведено рентгенографическое обследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава для верификации диагноза. У 85% (26 человек) пациентов суставные поверхности плечевого сустава без патологических изменений. У 13,3% (4 человека) определены начальные проявления артроза плечевого сустава. Явления дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника, той или иной степени выраженности, выявлены у всех пациентов.

При определении активности боли использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E. С., 1974). Этот метод субъективной оценки боли заключается в том, что пациента просят отметить на неградуированной линии длиной 10 см точку, которая соответствует степени выраженности боли. Левая граница линии соответствует определению «боль отсутствует», правая — «невыносимая боль» (рис. 2). Как правило, используется бумажная, картонная или пластмассовая линейка длиной 10 см.

С обратной стороны линейки нанесены сантиметровые деления, по которым врач (а в зарубежных клиниках это обязанность среднего медперсонала) отмечает полученное значение и заносит в лист наблюдения. К безусловным преимуществам этой шкалы относятся ее простота и удобство [1].

С целью оценки интенсивности боли можно использовать и модифицированную визуально-аналоговую шкалу, в которой интенсивность боли определяется также различными оттенками цветов.

Недостатком ВАШ является ее одномерность, т.е. по этой шкале больной отмечает лишь интенсивность боли. Эмоциональная составляющая болевого синдрома вносит существенные погрешности в показатель ВАШ.

Боль Лёгкая Умеренная Выраженная Сильная Невыносимая отсутствует боль боль боль боль боль

Рис. 2. Шкала ВАШ

Длительно существующий болевой синдром и ограничение двигательной активности отражаются на психологическом состоянии пациентов, что четко прослеживается в тесте САН. У всех пациентов проведено исследование динамики теста САН, определяющего психологическую составляющую патологии.

Тест предназначен для оценки самочувствия, активности, настроения пациента (по первым буквам этих состояний и назван опросник). Принято считать, что меньше 30 баллов — низкая оценка, 30–50 баллов — средняя оценка и более 50 баллов — высокая оценка. При обработке оценки респондентов перекодируются следующим образом: индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 — за 2; индекс 1 — за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов (внимание: полюса шкалы постоянно меняются). Положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные низкие. По этим

СТИМУЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (список вопросов)

|

3 |

2 |

1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

1 |

Самочувствие хорошее |

Самочувствие плохое |

|||||||

|

2 |

Чувствую себя сильным |

Чувствую себя слабым |

|||||||

|

3 |

Пассивный |

Активный |

|||||||

|

4 |

Малоподвижный |

Подвижный |

|||||||

|

5 |

Веселый |

Грустный |

|||||||

|

6 |

Хорошее настроение |

Плохое настроение |

|||||||

|

3 |

2 |

1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

7 |

Работоспособный |

Разбитый |

|||||||

|

8 |

Полный сил |

Обессиленный |

|||||||

|

9 |

Медлительный |

Быстрый |

|||||||

|

10 |

Бездеятельный |

Деятельный |

|||||||

|

11 |

Счастливый |

Несчастный |

|||||||

|

12 |

Жизнерадостный |

Мрачный |

|||||||

|

13 |

Напряженный |

Расслабленный |

|||||||

|

14 |

Здоровый |

Больной |

|||||||

|

15 |

Безучастный |

Увлеченный |

|||||||

|

16 |

Равнодушный |

Взволнованный |

|||||||

|

17 |

Восторженный |

Унылый |

|||||||

|

18 |

Радостный |

Печальный |

|||||||

|

19 |

Отдохнувший |

Усталый |

|||||||

|

20 |

Свежий |

Изнуренный |

|||||||

|

21 |

Сонливый |

Возбужденный |

|||||||

|

22 |

Желание отдохнуть |

Желание работать |

|||||||

|

23 |

Спокойный |

Озабоченный |

|||||||

|

24 |

Оптимистичный |

Пессимистичный |

|||||||

|

25 |

Выносливый |

Утомляемый |

|||||||

|

26 |

Бодрый |

Вялый |

|||||||

|

27 |

Соображать трудно |

Соображать легко |

|||||||

|

28 |

Рассеянный |

Внимательный |

|||||||

|

29 |

Полный надежд |

Разочарованный |

|||||||

|

30 |

Довольный |

Недовольный |

|||||||

Ключ обработки.

Вопросы на самочувствие — 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.

Вопросы на активность — 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.

Вопросы на настроение — 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.

«приведенным» баллам и рассчитывается среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, самочувствию и настроению [6].

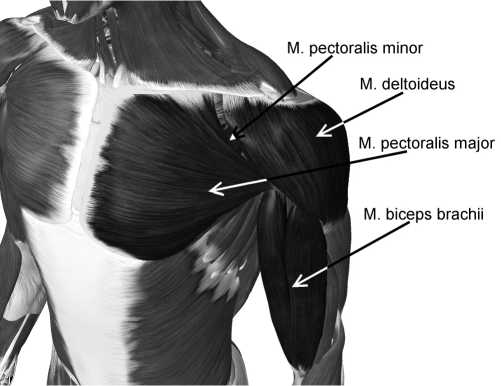

Исследование двигательных нарушений проводилось и по измерению угла отведения больного плеча: дуга Дауборна, выявляющая поражение сухожилия надостной мышцы, субакромиальной сумки (боль в среднем секторе дуги) и ключично-акромиального сустава (боль в верхнем секторе) (рис. 3).

Рис. 3. Тест Дауборна

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Statgraphics с определением средней величины, средней ошибки, критерия Стьюдента. Построение графических изображений проводилось с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel и Microsoft Word.

Результаты. Начальная стадия, характеризующаяся изолированным тендинитом сухожилий надостной или подостной мышц, а также длинной головки двуглавой мышцы, отмечалась у 15 пациентов, (справа у 5 пациентов, слева у 3). Длительность болевого синдрома у них была до 3 месяцев. При активных движениях отмечалась умеренная боль и небольшое ограничение движений в плече, затрудненное поднятие руки вверх и заведение ее за спину. У 5 пациентов боли появлялись в положении лежа на больном плече. Характерным признаком является положительный симптом Дауборна (см. рис. 3): при повороте плеча кнутри (внутренняя ротация) и боко- вом ее отведении до 45–90° возникала боль в плечевом суставе (100% пациентов). Но все пассивные движения в плече, в том числе отведение и ротация плеча, были безболезненны.

У 12 (35%) пациентов при пальпации определялись болезненные точки по передней поверхности плеча, а именно в верхней трети, в области прикрепления сухожилий большой грудной мышцы к гребню большого бугорка плечевой кости. У 22 (73.3%) пациентов с длительностью течения заболевания более 2 лет определялся тендобурсит с кальцификацией сухожилия, у 3 (10%) из них был выявлен капсулит. Этим и объяснялась прогрессирующая тугоподвиж-ность плеча.

Обсуждение. После проведения курса терапии отмечалась следующая динамика исследуемых показателей:

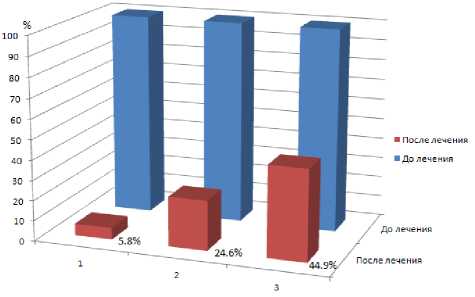

В первой группе, основной, болевой синдром уменьшался начиная с 1–2-й процедуры, но полностью купировался в конце курса (5 процедур, лечение 1-1,5 месяца) у 28 (93,3%) пациентов.

Во второй группе уменьшение болевого синдрома отмечено после 1-й процедуры, но полностью купировать болевой синдром к концу курса удалось только у 22 (73,3%) больных.

В третьей группе уменьшение болевого синдрома отмечено после 5-й процедуры у 7 (23,3%), после 7-й процедуры — у 13 (43,3%), но полностью купировать болевой синдром к концу курса удалось только у 16 (53,3%) больных (рис. 4).

По анализу данных теста САН можно судить о положительном влиянии всех видов терапии, что отразилось на повышении психологического состояния всех пациентов, что несомненно сказывается на повышении качества их жизни. Но применение курсового лечения с применением ударно-волновой

Рис. 4. Динамика болевого синдрома у пациентов при различных видах терапии терапии на аппарате Piezo-Weif совместно со стандартной медикаментозной терапией дает более выраженный эффект.

Анализ динамики болевого синдрома у пациентов с плечелопаточным периартритом в зависимости от проведенного курса терапии показал, что происходит не только купирование болевого синдрома, но и изменение составляющих компонентов боли, таких, как «отраженная боль» и «ночная боль».

Представляет интерес динамика распространения боли. В первой группе (УВТ) у 5 пациентов (41,6%) определялась миграция боли в отдаленные мышечные группы, что, возможно, соответствовало расположению триггерных точек у данного пациента. Причем отмечено купирование отраженной боли в период от 1 до 4 суток без использования дополнительного применения анальгетиков.

Таблица 1

Динамика показателей теста САН у пациентов с плечелопаточным периартритом при различных видах терапии

|

ВОПРОСЫ |

1 группа (основная) |

2 группа (сравнения) |

3 группа (контрольная) |

|

Вопросы на самочувствие-1,2,7,8,13,14,19,20,25,26. |

11 / 17 |

11 / 17 |

10 / 15 |

|

Вопросы на активность- 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28 |

9 / 23* |

8 / 15 |

9 / 16 |

|

Вопросы на настроение-5,6,11,12,17,18,23,24,29,30 |

8 / 29* |

10 / 24* |

9 / 17 |

П р и м еч а н ие : * — достоверные изменения Р<0,05; в числителе приведены данные до лечения, в знаменателе — после лечения.

Динамика болевого синдрома у пациентов с плечелопаточным периартритом в зависимости от проведенного курса терапии

Таблица 2

|

Признак |

1 группа (основная) |

2 группа (сравнения) |

3 группа (контрольная) |

|||

|

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

|

|

С-м Дауборна |

100% |

16,6% |

100% |

25% |

100% |

41,6% |

|

Интенсивность болевого синдрома при движении. Баллы по шкале ВАШ |

6,8±0,02 |

1,7±0,07* |

6,9±0,04 |

2,8±0,05* |

6,8±0,04 |

3,1±0,06 |

|

Интенсивность болевого синдрома в покое. Баллы по шкале ВАШ |

4,1±0,05 |

1,2±0,04* |

3,8±0,05 |

1,4±0,05 |

3,9±0,04 |

1,4±0,07 |

|

Наличие отраженной боли |

11 (91,6%) |

4 (33,3%) |

12 (100%) |

5 (41,6%) |

11 (91,6%) |

8 (66,6%) |

|

Боли в ночной период |

8 (66,6%) |

- |

10 (83,3%) |

2 (16,6%) |

8 (66,6%) |

5 (41,6%) |

П р и м еч а н ие : * — Р<0,05 по сравнению с данными до лечения.

Таблица 3

|

Признак |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|||

|

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

|

|

Угол отведения плеча: с-м Дауборна |

75±0,20 |

135±0* |

78±0,50 |

134±0,90* |

78±0,80 |

130±0,90* |

|

Активная ротация плеча |

- |

+ |

- |

± |

- |

± |

|

Возможность заведения руки за спину |

- |

+ |

- |

± |

- |

± |

|

Опора на больную руку |

- |

+ |

- |

+ |

- |

± |

П р и м еча н ие : * — Р<0,05 по сравнению с данными до лечения.

Динамика возможности движения рукой у пациентов при различных видах терапии

Во второй группе боли как бы концентрировались в зоне наибольшего нарушения (соответствие клинической и рентгенологической картине).

В третьей группе у пациентов, получавших ультрафонофорез гидрокортизона, перераспределения боли не выявлено.

После проведенной терапии отмечена динамика двигательных возможностей. Данные отражены в табл. 3.

У всех пациентов происходит достоверное купирование симптома Дауборна, но в группе сравнения и контроле активная ротация плеча сомнительна за счет сохранения болевого синдрома. Также отмечено хорошее восстановление опоры на больную руку в основной группе и группе сравнения.

В катамнезе больные наблюдались в течение 12 месяцев. Выявлено, что после проведения ударноволновой терапии имеется отсроченный эффект. Все пациенты, получившие ЭУВТ, отметили регрессирование болевого синдрома минимум до 6 месяцев. В группе сравнения и контроле такого эффекта не отмечено и срок ремиссии заболевания составил 3 месяца у 3 пациентов контрольной группы и 4 месяца у 3 пациентов группы сравнения.

Заключение . Таким образом, выполненные исследования показали, что назначение в составе лечебного комплекса курса ЭУВТ способствует повышению функциональных возможностей и адаптационных реакций у больных с плечелопаточным периартритом и может являться методом выбора тактики терапии в комплексном лечении пациентов данного профиля. Метод способствует в конечном итоге более пролонгированной ремиссии заболевания и позволяет говорить о необходимости проведения повторных курсов терапии с частотой не более 2 раз в год.

Список литературы Ударно-волновая терапия при плечелопаточном периартрите

- Болевые синдромы в неврологической практике/под ред. В.Л. Голубева. М.: МЕДпресс, 2010; 329 с.

- Болевые синдромы в неврологической практике/под ред. А. М. Вейна. М.: МЕДпресс-информ, 2001; 368 с.

- Воробьева О.В. Скелетная мускулатура как причина локальных болевых синдромов. Consilium medicum: Неврология (ревматология) 2012; (2): 39-42

- Камчатнов П. P. Болевой синдром. РМЖ. 2012; 12-16

- Соловьева Э., Джутова Э. Нейротропные комплексы витаминов группы В как важная составляющая комплексного лечения радикулопатии. ВРАЧ 2012; (9): 1-5

- Алексеев В.В., Солоха О.А. Миофасциальный болевой синдром: применение ботокса. Неврол. журнал 2001; (2): 30-35

- Пилипович А.А., Данилов А. Б., Симонов С.Г. Боль в шее: причины и подходы к лечению. РМЖ 2012; 18-22

- Шток В.H. Фармакотерапия в неврологии: практическое руководство. М.: Медицинское информационное агентство, 2000; 299 с.

- Аксенова О.А., Лазарев B.M. Ударно-волновая терапия в ортопедии. Курортные ведомости 2006; 5 (38): 37

- Хаит Г.Я., Путренок Л.С., Руденко В.В. и др. Актуальность применения пьезоэлектрической ударно-волновой терапии в лечении дегенеративно-дистрофических поражений опорно-двигательного аппарата. Курортные ведомости 2006; 3(36): 17

- Cleitz М. Trigger shock wave therapy with radial and focused shock waves. Current status Ortopadische Praxis 2006; 42 (5): 303-312

- Данилов А.Б. Управление болью: биопсихосоциальный подход. Москва, 2012; 582 с.