Удлинение голеней у больных ахондроплазией 6-9 лет как первый этап коррекции роста

Автор: Менщикова Татьяна Ивановна, Аранович Анна Майоровна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.27, 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Для увеличения роста и улучшения пропорций тела больным ахондроплазией требуется, как правило, два и более этапа реконструктивного лечения, а также реабилитационные периоды после удлинения, поэтому коррекция роста в данной группе пациентов может занимать значительную по времени часть жизни. В связи с этим вопрос о возрасте для начала проведения первого этапа коррекции роста является актуальным. Цель. Обосновать возможность проведения первого этапа коррекции роста у больных ахондроплазией в возрасте 6-9 лет на основании исследования структурно-функционального состояния мышц удлиненных голеней. Материалы и методы. Обследованы больные ахондроплазией 6-9 лет (n = 30) до лечения, в процессе дистракции, фиксации и через 1,5-2 года после снятия аппарата. Для удлинения голени применяли методики монолокального и билокального дистракционного остеосинтеза. Исследование сократительной способности мышц тыльных и подошвенных сгибателей стопы выполнены на динамометрическом стенде. УЗИ мышц голени выполнены на аппарате HITACHI (Япония). Результаты. При удлинении голени у больных ахондроплазией в возрасте 6-9 лет на величину, не превышающую 50 % от исходной длины, нейропатия выявлена в 2,6 % случаев, воспаление мягких тканей - в 5,6 % случаев. Через 1,5-2 года после удлинения голени отмечается восстановление характерной мышечной исчерченности m. tibialis anterior и m. extensor digitorum longus, четкий контур межмышечных перегородок, сохранение контрактильной реакции мышц. Сократительная способность передней группы мышц голени восстанавливается до 96,15 %, а задней достигает 101,92 % от исходного уровня. Выводы. Проведенное комплексное клиническое, ультразвуковое, динамометрическое исследование обосновывает возможность проведения удлинения голеней у больных ахондроплазией в возрасте 6-9 лет. Восстановление структурного состояния m. tibialis anterior и extensor digitorum longus с сохранением их резервных возможностей, а также восстановление силы передней группы мышц голени до 96,15 % от исходного уровня свидетельствует о возможности проведения следующего этапа коррекции роста.

Ахондроплазия, чрескостный остеосинтез, дистракция, фиксация, функциональное состояние, узи, динамометрия, структура мышц, m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus

Короткий адрес: https://sciup.org/142230191

IDR: 142230191 | УДК: 616.718.5/.6 | DOI: 10.18019/1028-4427-2021-27-3-366-371

Текст научной статьи Удлинение голеней у больных ахондроплазией 6-9 лет как первый этап коррекции роста

У больных ахондроплазией ведущими симптомами заболевания является укорочение и деформация сегментов конечностей, выраженная диспропорциональность между туловищем и конечностями. Рост пациентов во взрослом состоянии не превышает 122–130 см. Заболевание относится к группе физарных дисплазий и наследуется по аутосомно-доминантному типу [1–4]. Частота больных ахондроплазией составляет 1:100000 новорожденных. Причиной ахондроплазии являются мутации гена – FGFR3, ген картирован на хромосоме 1p16.3 и является членом семьи генов рецепторов факторов роста фибробластов. Генетики выявили за- мену глицина на аргинин в позиции 380 (Gly380arg) в полипептиде FGFR3, вследствие которой происходит выраженное нарушение роста и формирования мышц [5, 6]. Использование гормонотерапии при ахондроплазии является неэффективным [7]. Низкий рост, резкая диспропорция между длиной туловища и конечностями является не только косметическим недостатком, но и создают для больного многочисленные физические и социальные проблемы, что выражается в трудностях пользования бытовыми приборами, транспортом, подборе одежды и всем, что рассчитано на нормальные пропорции человека [8, 9].

Радикальное техническое решение проблемы увеличения роста у больных ахондроплазией стало возможным во второй половине прошлого века благодаря внедрению Г.А. Илизаровым метода чрескостного дистракционного остеосинтеза. До настоящего времени это единственный метод, позволяющий решить проблему людей «маленького роста» [1, 8, 10].

Использование аппарата Илизарова позволяет проводить удлинение сегментов на величины, сопоставимые с исходными размерами, но при этом необходимо представлять четкий план этапности и последовательности проведения удлинения сегментов конечностей, а также длительность реабилитационных периодов между этапами. Конечный результат лечения определяется количеством и тяжестью осложнений, проявление которых обусловлено различными факторами: величиной удлинения, сроками лечения и восстановления после операции, возрастом пациентов. Все эти факторы необходимо учитывать при проведении хирургической коррекции роста [8, 11, 13, 14].

Несмотря на то, что опыт использования чрескост-ного остеосинтеза для удлинения сегментов конечностей насчитывает более 40 лет, вопрос о возрасте, в котором необходимо начинать удлинение, остается одним из дискутабельных. В работах многих авторов показано, что начинать проводить удлинение конечностей необходимо как можно в более раннем возрасте, так как у детей 6-9 лет мягкие ткани эластичны, хорошо растягиваются, а кости имеют достаточно высокую остеогенную активность. Необходимость раннего начала оперативного лечения больных ахондроплазией обусловлена и сложностью патологии, требующей, как правило, двух и более этапов реконструктивного лечения, в связи с чем коррекция роста в данной группе пациентов может занимать значительную по времени часть жизни. Удлинение конечностей при ахондроплазии до 10 лет позволяет избежать вмешательства в учебный процесс в подростковом возрасте [15].

Проведение первого этапа лечения в возрасте 6 лет является одним из важных принципов достижения положительного результата лечения [16]. Ограничения по проведению удлинения конечностей в данной возрастной группе связаны с психологическими проблемами, когда ребенок не может осознать необходимость проводимого удлинения [17]. Frank Schiedel , Robert Rödl считают, что ребенок, начиная с 12 лет, может участвовать в принятии решения о начале коррекции своего роста [18].

Ganel A., Horoszowski H. рекомендуют начинать удлинение конечностей у пациентов мужского пола с ахондроплазией в возрасте 8 лет и старше, но откладывать удлинение конечностей у женщин с ахондроплазией примерно до 15 лет, чтобы обеспечить максимальный рост скелета [19].

Необходимо также отметить, что у здоровых детей естественный рост сегментов нижних конечностей сопровождается увеличением силы мышц, то у больных ахондроплазией платой за достигнутые антропометрические размеры являются такие осложнения как нейропатия, снижение силы мышц, контрактуры коленного сустава, ограничение активной тыльной флексии стопы [12, 20–23].

Сравнительный анализ результатов оперативного лечения показал, что удлинение конечностей в детском возрасте сопровождается значительно меньшим количеством неврологических осложнений, и реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление нервной проводимости, в этом возрасте более эффективны [11, 12].

В литературе большое количество исследований посвящено клиническим аспектам метода оперативного удлинения конечностей по Илизарову [23–26]. Структурное состояния мягких тканей и функциональное состояние нижних конечностей после удлинений голеней у детей с ахондроплазией в возрасте 6–9 лет изучено недостаточно. Актуальность такого исследования связана с тем, что многоэтапность лечения, желание как можно больше увеличить рост, улучшить качество жизни все чаще приводят в клинику ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» родителей детей, больных ахондроплазией, дошкольного и младшего школьного возраста для проведения первого этапа коррекции роста. Для обоснования проведения первого этапа лечения в возрасте 6-и лет необходимо оценить структурно-функциональное состояние удлиненных голеней, которое во многом будет определять готовность пациента для проведения следующего этапа коррекции роста.

Цель . Обосновать возможность проведения первого этапа коррекции роста у больных ахондроплазией в возрасте 6–9 лет на основании исследования структурно-функционального состояния мышц удлиненных голеней.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данное исследование были включены пациенты в возрасте 6–9 лет с диагнозом «ахондроплазия», имеющие рост 93–97 см, передвигающиеся без вспомогательных средств опоры. Из исследования были исключены пациенты с гипо- и псевдоахондроплазией, а также пациенты с ахондроплазией, которые ранее имели корригирующие операции на нижних конечностях, а также пациенты, имеющие парезы нижних конечностей. В итоге, исследуемая когорта состояла из 30 пациентов (16 пациентов женского пола, 14 пациентов мужского пола). Средний возраст пациентов составил 7,5 ± 1,5 года (от 6 до 9 лет).

Для определения величины удлинения голени всем больным проводили антропометрические исследования. Рост больных в возрасте 6–7 лет не превышал

98 ± 1,0 см. Длина голени при ахондроплазии в возрасте 6–7 лет составляла 16,25 см, в 8–9 лет 17,5 см, тогда как у здоровых сверстников в данных возрастных группах соответственно 24 см (дефицит длины – 32 %) и 30 см (дефицит длины – 41,7 %).

В динамике лечения обследованы все 30 детей. УЗИ мышц голени было проведено до лечения, а также в сроки 10, 20, 30, 60 дней от начала дистракции, 30, 60 дней от начала фиксации и через 30–45 дней после снятия аппарата. Динамометрию проводили до лечения и через 1–1,5 года после снятия аппарата.

Удлинение голени проводили с помощью следующих методик: монолокальный дистракционный остеосинтез, билокальный дистракционный остеосинтез обеих костей голени, билокальный дистракционный остеосинтез боль- шеберцовой кости и монолокальный – малоберцовой. Удлинение голеней проводили последовательно. После удлинения и исправления деформации улучшается функция коленных суставов, исчезает боковая разболтанность. Чтобы предотвратить преждевременную консолидацию и получить запланированную величину удлинения, поддерживали темп дистракции 0,25 мм × 4 раза в день (при билокальном удлинении на каждом уровне).

Исследование силовых показателей мышц голени проводили на специально сконструированном в ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» стенде [27]. УЗИ m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. gastrocnemius, m. soleus выполнено на аппарате HITACHI (Япония) с использованием датчика с частотой 7,5 мГц. Исследование проводили в состоянии физического покоя в положении обследуемых лежа на спине или животе для оценки соответственно передней и задней группы мышц голени. Для этого датчик устанавливали вдоль продольной оси сегмента конечности на уровне брюшка исследуемой мышцы. С помощью подвижных маркеров определяли толщину исследуемых мышц, для оценки акустической плотности (АП) мышц, с помощью стандартной программы компьютера, строили гистограмму.

РЕЗУЛЬТАТЫ

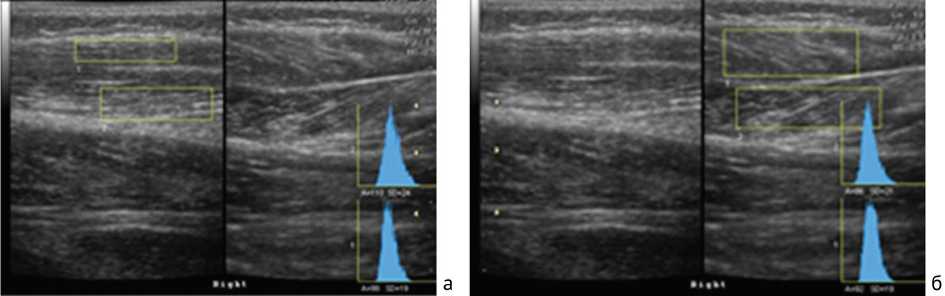

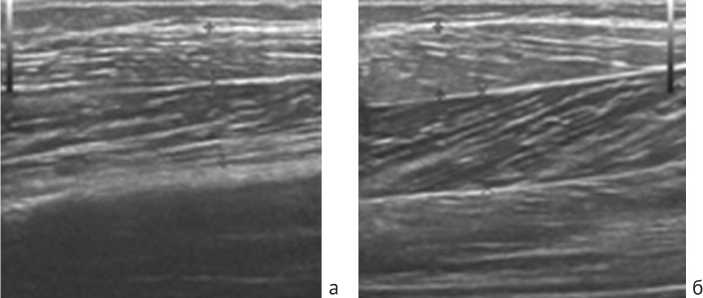

С помощью метода УЗИ проведена динамическая оценка особенностей структурного состояния передней и задней групп мышц голени у больных ахондроплазией до лечения и на различных этапах реабилитационного процесса. У больных ахондроплазией 6–7 лет до лечения пучки мышечных волокон не имели четкой направленности, что связано с недостаточной зрелостью мышц у детей в данном возрасте (рис. 1). При статическом напряжении происходило характерное увеличение толщины m. tibialis anterior и m. extensor digitorum longus на 38 %, АП была снижена на 7 и 22,7 % по сравнению с исходным состоянием.

Динамическое УЗ-наблюдение на протяжении всего периода дистракции и фиксации позволило выявить выраженность деструктивных изменений, происходящих в мышцах голени.

Первой реакцией мягких тканей на удлинение является отек подкожно-жировой клетчатки, мышц, связанный с альтерацией костной и мягких тканей. Сонографически это проявлялось снижением АП и увеличением толщины комплекса «подкожно-жировая клетчатка – мышцы». В дальнейшем ускоренный рост сегментов нижних конечностей под влиянием напряжения растяжения приводил к постепенной дезорганизации пучков мышечных волокон: истончению мышечных слоев, неровности их контуров, нарушению дифференцировки и исчерченности мышц, что в целом являлось сонографическим эквивалентом мышечной атрофии. Выраженность данных изменений во многом зависела от исходного состояния мышц, возраста пациента, темпа дистракции и величины удлинения.

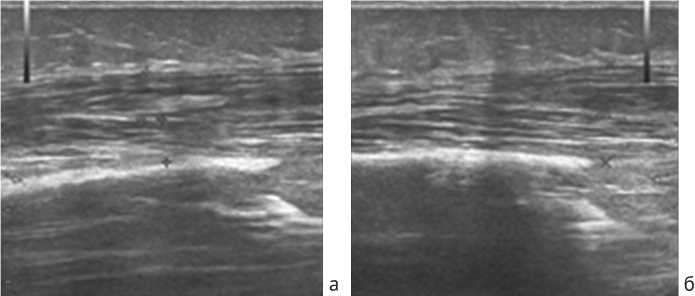

При темпе дистракции 0,25 × 4 мм в сутки уже через 10 ± 2 дня визуализировались выраженные изменения структуры в передней группе мышц голени, которые сопровождались изменением направления пучков мышечных волокон (рис. 2).

Рис. 1. Сонограммы передней группы мышц голени больной К., 7 лет. Диагноз: ахондроплазия, низкий рост; с помощью стандартных программ построены гистограммы, отражающие акустические свойства мышц; а – в состоянии физического покоя АП m. tibialis anterior – 99 усл. ед.; АП m. extensor digitorum longus – 110 усл. ед.; б – при статическом напряжении АП m. tibialis anterior – 92 усл. ед.; АП m. extensor digitorum longus – 85 усл. ед.

Рис. 2. Сонограммы передней группы мышц голени больной К., 7 лет. Этап: дистракция костей правой голени 12 дней. Визуализируются: нарушение характерной мышечной исчерченности, нарушение контура межмышечной перегородки; толщина в покое (а) и при статическом напряжении (б) m. tibialis anterior – 6 мм, m. extensor. digitorum longus – 4,7 мм, акустическая плотность m. tibialis anterior 124,4 усл. ед., АП m. extensor digitorum longus – 141 усл. ед.

Дальнейшая дистракция приводила к еще большему проявлению дезорганизации мышечной структуры, и к 60 дням визуализировалось нарушение характерной мышечной исчерченности, истончение межмышечной перегородки, толщины m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus уменьшалась, по сравнению с интактным сегментом, на 25 и 28 %. Акустическая плотность мышц к концу периода дистракции увеличивалась на 30 ± 4,50 % (p ≤ 0,05) и на 50 ± 6,90 % (p ≤ 0,05) по сравнению с дооперационными показателями. Проявление нарушений в структуре мышц на раннем периоде дистракции у больных 6–9 лет связано с их недостаточной зрелостью. Отсутствие четкой направленности пучков мышечных волокон является характерной особенностью как для здоровых детей, так и для больных ахондроплазией (рис. 3).

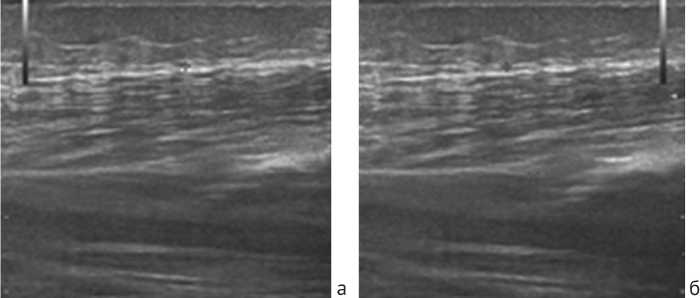

В период фиксации происходило выравнивание контура исследуемых мышц, однако структурные изменения (повышение акустической плотности до

158 ± 12 усл. ед., нарушение направленности пучков мышечных волокон) сохранялись. Примером могут служить сонограммы передней группы мышц голени больной К., 7 лет (рис. 4).

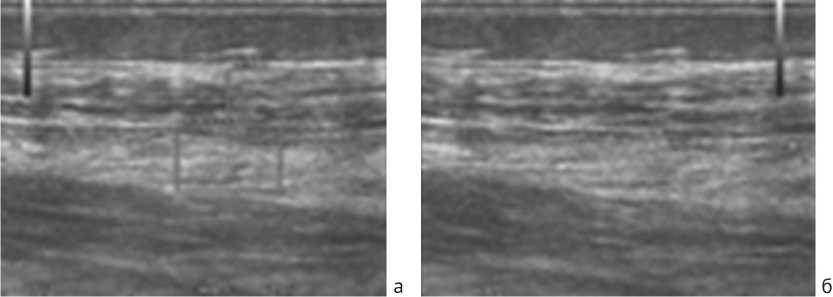

Через год после снятия аппарата с голени структура m. tibialis anterior и m. extensor digitorum longus приобретала характерную мышечную исчерченность, межмышечные перегородки четко дифференцировались, контрактильная реакция была сохранена, акустическая плотность m. tibialis anterior и m. extensor digitorum longus составляла 135 ± 10 усл. ед. и 139 ± 8,6 усл. ед. соответственно (рис. 5).

Задняя группа мышц голени более массивная, поэтому структурные изменения, происходящие в период дистракции, были менее выражены: дифференцировка мышечных слоев m. gastrocnemius и m. soleus сохранялась на протяжении всего периода лечения, акустическая плотность увеличилась по сравнению с исходным уровнем на 19 % (134 ± 19 усл. ед.).

Рис. 3. Сонограммы передней группы мышц голени больной К., 7 лет. Этап: дистракция костей правой голени 60 дней. Визуализируются: нарушение характерной мышечной исчер-ченности; контур межмышечной перегородки практически не дифференцируется; толщина в покое (а) и при статическом напряжении (б) m. tibialis anterior – 5,8 мм, m. extensor. digitorum longus – 4,2 мм, акустическая плотность m. tibialis anterior 134,4 усл. ед.; АП m. extensor digitorum longus – 148 усл. ед.

Рис. 4. Сонограммы передней группы мышц голени больной К., 7 лет. Этап: фиксация костей правой голени 60 дней. Визуализируются: нарушение характерной мышечной исчерченности, контур межмышечной перегородки практически не дифференцируется; толщина в покое (а) и при статическом напряжении (б) m. tibialis anterior – 5,8 мм; m. extensor digitorum longus – 4,2 мм; акустическая плотность m. tibialis anterior 140,4 усл. ед.; АП m. extensor digitorum longus – 155 усл. ед.

Рис. 5. Сонограммы передней группы мышц голени больной К., 7 лет. Этап: 1 год после снятия аппарата с голеней. Визуализируются: ровные контуры мышц, четкая межмышечная перегородка, характерная мышечная исчерченность сохранена. Толщина в покое (а) и при статическом напряжении (б) m. tibialis anterior – 7,7 мм и 10,3 мм; m. extensor digitorum longus – 11,6 мм и 14,7 мм; акустическая плотность m. tibialis anterior 122,4 усл. ед. и 120 усл. ед; АП m. extensor digitorum longus 114 усл. ед. и 104 усл. ед.

Интегративным показателем, отражающим функциональное состояние локомоторного аппарата после удлинения голеней, может служить сократительная способность мышц, которую оценивали с помощью динамометрического стенда.

Установлено, что через 1,5–2 года после удлинения голени на 6–7 см мышцы – тыльные сгибатели стопы восстанавливались до 96,15 % от исходного уровня (недовосстановление составило 3,85 %), мышцы – подошвенные сгибатели стопы восстанавливались полностью (101,92 %) (табл. 1). Полученные данные свидетельствуют о правильно подобранной величине удлинения голени, о сохранении резервных возможностей мышц, адекватных реабилитационных мероприятиях у пациентов в данной возрастной группе.

Из осложнений в период диcтракции в данной возрастной группе было выявлено воспаление мягких тканей (5,6 %) и нейропатия (2,6 %).

Таблица 1

Показатели ОМС мышц тыльных сгибателей стопы и подошвенных сгибателей стопы (M ± m) у больных ахондроплазией до лечения и через 1–2 года после снятия аппарата с голеней

|

Возраст |

Кол-во пациентов |

Мышцы – тыльные сгибатели стопы |

Мышцы – подошвенные сгибатели стопы |

||

|

до лечения |

через 1–2 года после снятия аппарата |

до лечения |

через 1–2 года после снятия аппарата |

||

|

6 лет |

n = 7 |

0,21 ± 0,06 |

– |

0,36 ± 0,08 |

– |

|

7 лет |

n = 8 |

0,23 ± 0,04 |

0,22 ± 0,04 |

0,39 ± 0,05 |

0,38 ± 0,05 |

|

8 лет |

n = 8 |

0,24 ± 0,08 |

0,22 ± 0,03 |

0,46 ± 0,05 |

0,45 ± 0,09 |

|

9 лет |

n = 7 |

0,26 ± 0,06 |

0,25 ± 0,06 |

0,52 ± 0,08 |

0,53 ± 0,11 |

ОБСУЖДЕНИЕ

Оперативная коррекция роста у больных ахондроплазией предполагает проведение многоэтапного по-лисегментарного удлинения конечностей и требует рационального распределения последовательности удлинения [1, 2, 8, 10]. Однако хорошо известно, что такое удлинение сопровождается нарушением функционального состояния нижних конечностей: снижением силы мышц, амплитуды движения в суставах [1, 12]. Постоянное совершенствование методики чрескостного остеосинтеза, в частности, использование дополнительной фиксации стопы под углом, близким к 900, в процессе дистракции способствует предотвращению ее последующего провисания. От того, насколько хорошо восстановится функциональное состояние удлиненных конечностей после первого этапа реабилитации, во многом будут зависеть выбор величины удлинения сегментов и состояние локомоторного аппарата на последующих этапах лечения. Проведение первого этапа удлинения в возрасте 6–9 лет сопровождается минимальным количеством осложнений со стороны мягких тканей, позволяет пациентам не только улучшить пропорции тела, уменьшить отставание в росте от здоровых сверстников, но и сохранить функциональное состояние на протяжении всего периода реабилитации. Использование метода УЗИ позволило оценить структурное состояние мышц [28]. При удлинении наибольшим структурным изменениям подвергается передняя группа мышц голени, что связано с особенностями ее анатомического строения: односуставная мышца, тесно связанная с большеберцовой костью (начинается на большем протяжении непосредственно от удлиняемой большеберцовой кости), относительно небольшие гео- метрические размеры, меньшая в 3 раза сила, по сравнению с антагонистами.

Выявленные при УЗИ данные о структурном состоянии мышц голени через 1,5–2 года после удлинения, такие как четкая дифференцировка m. tibialis anterior и m. extensor digitorum longus, наличие контрактильной реакции свидетельствуют о сохранении резервных возможностей передней группы мышц голени [29].

Практически полное восстановление силы передней группы мышц голени (96,15 %) через 1,5–2 года после снятия аппарата по данным динамометрии и сохранение ее резервных возможностей по данным УЗИ свидетельствует о возможности в дальнейшем проводить повторное удлинение голени для достижения максимального результата. Полученные данные согласуются с исследованиями других авторов о том, что локомоторный аппарат детей быстро адаптируется к новым биомеханическим условиям ходьбы, а удлинение сегментов конечностей с соблюдением пропорциональности – не более 50 % от исходной длины – сопровождается меньшим количеством осложнений и позволяет получить положительные результаты лечения [15–17]. По данным клинических исследований число осложнений у детей с ахондроплазией было невысоким: нейропатия в 2,6 % случаев, воспаление мягких тканей в 5,6 % случаев. Сложные регенераторные и обменные процессы, происходящие в мышцах в процессе дистракции и фиксации при удлинении голени у детей в возрасте 6–7 лет, через 1,5–2 года после снятия аппарата заканчивались воссозданием структуры мышц с нормальными морфологическими параметрами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сохранение резервного потенциала самой уязвимой при удлинении голеней передней группы мышц, восстановление их силы до 96,15 % свидетельствуют о достаточно благоприятном течении реабилитационного процесса и возможности продолжения лечения. Таким образом, оценка структурно-функционального со стояния мышц удлиненных голеней обосновывает возможность проведения первого этапа коррекции ро ста у больных ахондроплазией в возрасте 6–9 лет.

Список литературы Удлинение голеней у больных ахондроплазией 6-9 лет как первый этап коррекции роста

- Ахондроплазия: руководство для врачей / под ред. А.В. Попкова, В.И. Шевцова. М. : Медицина. 2001. 352 с.

- DaughertyA. Achondroplasia: Etiology, Clinical Presentation, and Management// Neonatal Netw. 2017. Vol. 36, No 6. P. 337-342. DOI: 10.1891/0730-0832.36.6.337

- Trotter T.L., Hall J.G. American Academy of Pediatrics Committee on Genetics. Health supervision for children with achondroplasia // Pediatrics. 2005. Vol. 116, No 3. P. 771-783. DOI: 10.1542/peds.2005-1440

- Shirley E.D., Ain M.C. Achondroplasia: manifestations and treatment // J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2009. Vol. 17, No 4. P. 231-241. DOI: 10.5435/00124635-200904000-00004

- Accurate diagnosis of a homozygous G1138A mutation in the fibroblast growth factor receptor 3 gene responsible for achondroplasia / N.L. Satiroglu-Tufan, A.C. Tufan, C.N. Semerci, H. Bagci // Tohoku J. Exp. Med. 2006. Vol. 208, No 2. P. 103-107. DOI: 10.1620/tjem.208.103.

- Вассерман Н.Н., Щагина О.А., Поляков А.В. Результаты использования новой медицинской технологии «Система детекции наиболее частых мутаций гена FGFR3, ответственного за ахондроплазию и гипохондроплазию» в ДНК-диагностике // Медицинская генетика. 2016. Т. 15, № 2. С. 37-41.

- Kanaka-Gantenbein C. Present status of the use of growth hormone in short children with bone diseases (diseases of the skeleton) // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2001. Vol. 14, No 1. P. 17-26. DOI: 10.1515/jpem.2001.14.1.17

- Климов О.В., Аранович А.М. Повторное удлинение голени как этап реконструкции ОДС пациентов с ахондроплазией // Гений ортопедии. 2017. Т. 23, № 4. С. 401-404.

- Ортопедические, психологические, социальные и философские аспекты в решении проблемы лечения больных ахондроплазией по методу Илизарова / Г.В. Дьячкова, А.М. Аранович, К.А. Дьячков, О.В. Климов, К.И. Новиков, И.В. Сутягин // Гений ортопедии. 2018. Т. 24, № 4. С. 465-473.

- Physeal growth arrest after tibial lengthening in achondroplasia: 23 children followed to skeletal maturity // S.H. Song, M.V. Agashe, Y. J. Huh, S.Y. Hwang, H.R. Song // Acta Orthop. 2012. Vol. 83, No 3. P. 282-287. DOI: 10.3109/17453674.2012.678802

- Врожденное укорочение нижних конечностей у детей / Д.В. Долганов, А.Н. Ерохин, Э.В. Ершов, А.С. Неретин, А.В. Попков, Д.А. Попков, М.С. Сайфутдинов, Г.Н. Филимонова, В.А. Щуров; под ред. А.В. Попкова. Челябинск, 2011. 510 с.

- Aldegheri R. Distraction osteogenesis for lengthening of the tibia in patients who have limb-length discrepancy or short stature // J. Bone Joint Surg. Am. 1999. Vol. 81, No 5. P. 624-634. DOI: 10.2106/00004623-199905000-00004

- Changes in the range of motion of the lower limb joints during extensive tibial lengthening in achondroplasia / I. Kadono, H. Kitoh, K. Mishima, M. Matsushita, K. Sato , M. Kako , N. Ishiguro // J. Pediatr. Orthop. B. 2018. Vol. 27, No 6. P. 535-540. DOI: 10.1097/BPB.0000000000000526

- Griffith S.I., McCarthy J.J., Davidson R.S. Comparison of the complication rates between first and second (repeated) lengthening in the same limb segment // J. Pediatr. Orthop. 2006. Vol. 26, No 4. P. 534-536. DOI: 10.1097/01.bpo.0000226275.70706.d5

- Chilbule S.K., Dutt V., Madhuri V. Limb lengthening in achondroplasia // Indian J. Orthop. 2016. Vol. 50, No 4. P. 397-405. DOI: 10.4103/00195413.185604

- Удлинение нижних конечностей при ахондроплазии / Г. А. Илизаров, В.И. Грачева, В.А. Щуров, В.Д. Мальцев, М.С. Сайфутдинов // Проблемы чрескостного остеосинтеза в ортопедии и травматологии : Закономерности регенерации и роста тканей под влиянием напряжения растяжения : сб. науч. тр. / Курган. НИИЭКОТ. Курган, 1982. Вып. 8. С. 143-152.

- Paley D. Lengthening reconstruction surgery of the foot and ankle for fibular hemimelia // 3rd Meeting of the A.S.A.M.I. International: Abstr. Book. Istanbul, 2004. P. 167-171.

- Schiedel F., Rodl R. Lower limb lengthening in patients with disproportionate short stature with achondroplasia: a systematic review of the last 20 years // Disabil. Rehabil. 2012. Vol. 34, No 12. P. 982-987. DOI: 10.3109/09638288.2011.631677

- Ganel A ., Horoszowski H. Limb lengthening in children with achondroplasia. Differences based on gender // Clin. Orthop. Relat. Res. 1996. No 332. P. 179-183. DOI: 10.1097/00003086-199611000-00024

- Bilateral double level tibial lengthening in dwarfism / R.D. Burghardt, K. Yoshino, N. Kashiwagi, S. Yoshino, A. Bhave, D. Paley, J.E. Herzenberg // J. Orthop. 2015. Vol. 12, No 4. P. 242-247. DOI: 10.1016/j.jor.2015.05.006

- Paley D. Problems, obstacles, and complications of limb lengthening by the Ilizarov technique // Clin. Orthop. Relat. Res. 1990. No 250. P. 81-104.

- Muscle strength and knee range of motion after femoral lengthening / A. Bhave, L. Shabtai, E. Woelber, A. Apelyan, D. Paley, J.E. Herzenberg // Acta Orthop. 2017. Vol. 88, No 2. P. 179-184. DOI: 10.1080/17453674.2016.1262678

- Limb Lengthening in Patients with Achondroplasia / K.W. Park, R.A. Garcia, C.A. Rejuso, J.W. Choi, H.R. Song // Yonsei Med. J. 2015. Vol. 56, No 6. P. 1656-1662. DOI: 10.3349/ymj.2015.56.6.1656

- Surgical Results of Limb Lengthening at the Femur, Tibia, and Humerus in Patients with Achondroplasia / K.R. Ko, J.S. Shim, C.H. Chung, J.H. Kim // Clin. Orthop. Surg. 2019. Vol. 11, No 2. P. 226-232. DOI: 10.4055/cios.2019.11.2.226

- Donaldson J., Aftab S., Bradish C. Achondroplasia and limb lengthening: Results in a UK cohort and review of the literature // J. Orthop. 2015. Vol. 12, No 1. P. 31-34. DOI: 10.1016/j.jor.2015.01.001

- Прогнозирование и контроль течения дистракционного остеогенеза. Аналитический обзор / А.М. Аранович, М.В. Стогов, Е.А. Киреева, Т.И. Менщикова // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 3. С. 400-406.

- Щуров В.А., Долганова Т.И., Долганов Д.В. Установка для измерения силы мышц голени // Медицинская техника. 2016. № 2. С. 37-39.

- МакНелли Ю. Ультразвуковые исследования костно-мышечной системы: практическое руководство. М.: Видар, 2007. С. 179-302.

- Менщикова Т.И., Аранович А.М. Оценка резервных возможностей передней группы мышц голени у больных ахондроплазией в процессе удлинения (ультразвуковое исследование) // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2015. № 3. С. 13-19.