Углерод-кислородная изотопия верхнеюрских фораминифер Saracenaria pravoslavlevi как показатель условий седиментации

Автор: Ветошкина О.С., Лыюров С.В., Бушнев Д.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (226), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается возможность применения изотопии углерода (d 13С) и кислорода (d 18O) карбонатного скелета фораминифер Saracenaria pravoslavlevi Furs. Et Pol. для восстановления палеообстановки морских бассейнов на Восточно-Европейской платформе в средневолжское время (J 3v 22)

Волжские отложения, фораминиферы saracenaria pravoslavlevi, изотопы углерода и кислорода, палеотемпературы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129084

IDR: 149129084

Текст научной статьи Углерод-кислородная изотопия верхнеюрских фораминифер Saracenaria pravoslavlevi как показатель условий седиментации

CARBON-OXYGEN ISOTOPES OF THE UPPER FORAMINIFERA SARACENARIA PRAVOSLAVLEVI AS EVIDENCE OF SEDIMENTATION

O. S. Vetoshkina, S. V. Lyurov, D. A. Boushnev Institute of Geology of Komi SC UB RAS, Syktyvkar This paper considers the possibility of the use of isotopes carbon (513C) and oxygen (518O) of biogenic carbonates foraminifera Saracenaria pravoslavlevi Furs. et Pol., to restore paleotemperatures sea basins on the East European platform at the time of the Middle Volgian (J3v22). Keywords: Volgian deposits, foraminifera Saracenaria pravoslavlevi, isotopes of carbon and oxygen, paleotemperatures.

Соотношения стабильных изотопов углерода ( 5 13С) и кислорода ( 5 18О) биогенных карбонатов используются при решении задач в палеоклиматологии и палеоэкологии. Представления о палеоклимате Северного полушария складывались на основе изотопных данных, в основном ростров белемнитов, костей рыб и зубов (?) [1, 21, 23, 28 и др.].

Избирательность таксонов бентосных фораминифер к условиям обитания позволяет реконструировать обстановку в придонных водах и придонных морских осадках. Это имеет значение при изучении состояния и движения водных масс [26].

В настоящей работе представлены новые данные по изотопному составу (518Окарб и 513Скарб) фораминифер одного вида, отобранных авторами из средневолжских отложений (J3v2) севера Восточно-Европейской платформы (ВЕП) (север Русской и Печорской плит). Данные по раковинам разных таксонов, даже из одной точки наблюдения (т. н.), показывают достаточно противоречивые результаты [2, 4, 11, 3]. Это, возможно, связано с постседиментационными процессами и/или с фациальны ми обстановками обитания и захоронения в осадке.

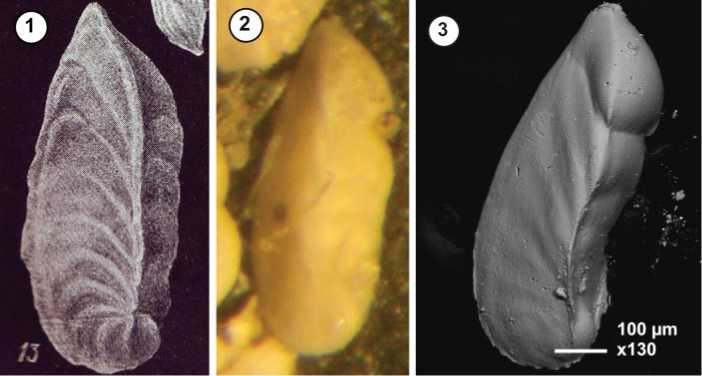

Объектом изучения стали фораминиферы Saracenaria pravoslavlevi Furs. et Pol. (рис. 1) — руководящий вид средневолжских отложений верхней юры, представитель бентосных нодозариид, широко распространенных на всей территории ВЕП. Их первые описания были из отложений в районе Индерского озера в Казахстане [13]. Встречаются в отло

Рис. 1. Фораминиферы Saracenaria pravoslavlevi Furs. et Pol.: 1 — оригинальное изображение [13]; 2 — образец из т. н. 10 Ляпашор [11]; 3 — образец из т. н. Визинга (Ляпашор) в упруго-отраженных электронах

жениях в диапазоне от верхнего ки-мериджа (J3km2) до средней волги (J3v2). Для средневолжских отложений (аммонитовой зоны Dorsoplanites panderi) это руководящий таксон (комплекс Lenticultna infravolgaensis — Saracenariapravoslavlevi ) [9].

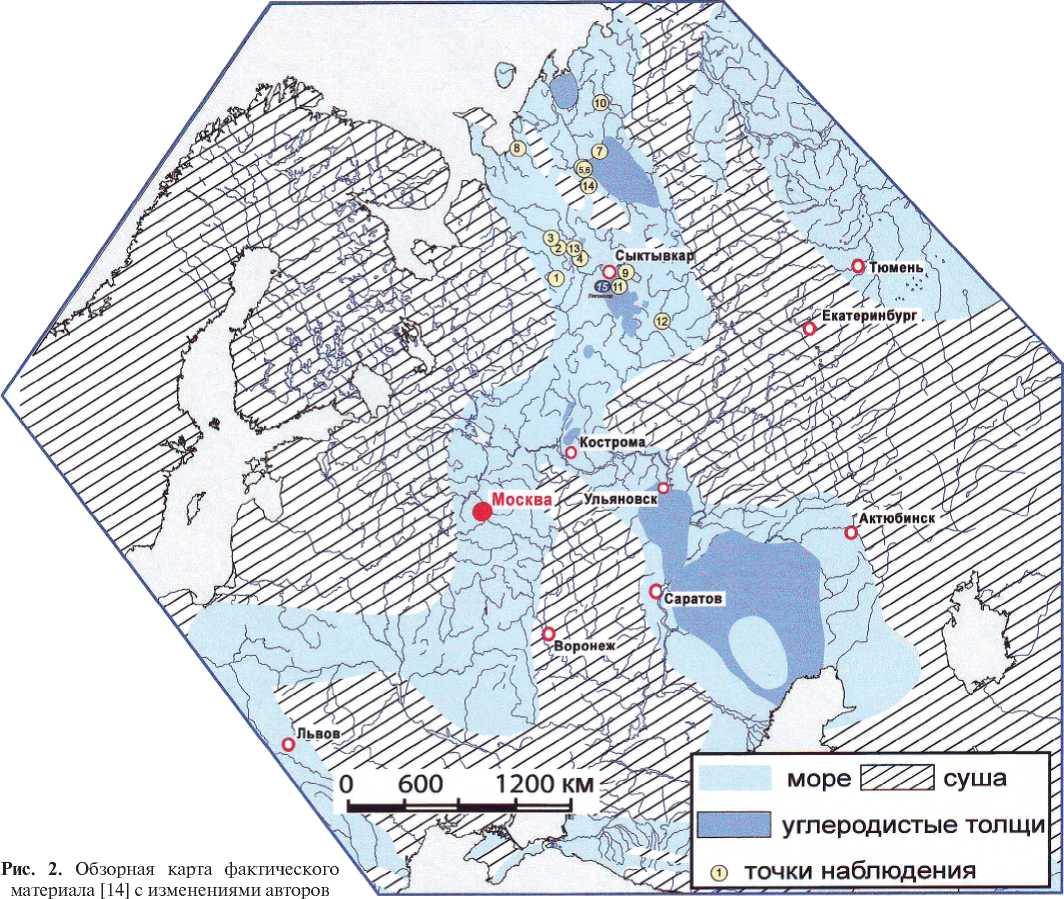

Авторы продолжили изотопные исследования указанных фораминифер, отобранных в ходе экспедиционных работ на ВЕП (от бас. р. Пеши до среднего течения прито- ков р. Вычегды; рис. 2), с целью изучения палеоклиматических (и, возможно, палеогеографических) обстановок морского бассейна, распространившегося в средневолжское время на упомянутой территории. Подробная литологическая и биос-тратиграфическая характеристики территории даны в работах [8, 12].

Отложения волжского яруса на рассматриваемой территории, как правило, представлены двумя литологическими типами разрезов.

-

1. Толщи, содержащие пласты и прослои высокоуглеродистых пород (высокоуглеродистых глин и горючих сланцев), разделяемых карбонатно-глинистыми образованиями. Высокоуглеродистые отложения иногда формируют несколько продуктивных пластов, которые разделены «чистыми» в той или иной степени глинисто-карбонатными или карбонатно-глинистыми отложениями небольшой мощности, (не более первых метров). Как правило, в вы

-

2. Карбонатно-глинистые отложения. Они, как правило, характеризуются большей мощностью и более стабильны по литологическому составу. Битуминозных пород они обычно не содержат, наиболее богаты остатками микро- и макрофоссилий неплохой сохранности.

сокоуглеродистых отложениях макрофауна представлена отпечатками перламутрового слоя, а микрофауны очень мало.

И в первых (реже), и во вторых литотипах образцы на микрофауну отбирались главным образом из глинисто /глинисто-известковистых прослоев (внешне наиболее тонкодисперсных) с макрофауной (или ее отпечатками и фрагментами). В образцах с повышенным и высоким содержанием Сорг отмывка мацератов на микрофауну и спорово-пыльцевой анализ, как правило, безуспешна. Редкие раковины фораминифер иногда характеризуются аномальным изотопным составом углерода и кислорода, о чем уже упоминалось [4, 11], а споры и пыльца чаще всего отсутствуют.

Для исключения постседиментационных изменений две формы раковин Saracenaria pravoslavlevi Furs. et Pol. были исследованы методом оптической и электронной микроскопии (SEM) вместе с предварительным визуальным обследованием. Образцы были изучены на сканирующем электронном микроскопе — JSM-6400 фирмы Jeol (В. Н. Филиппов), что позволило судить об их строении и особенностях элементного состава.

Несмотря на то, что раковины были выбраны из одной пробы, считать, что их захоронение в осадке произошло одномоментно, мы не можем. Навеска образца для получения и анализа мацератов — 100 + 200 г породы мощностью несколько сантиметров. Это укладывается в значительный промежуток времени как для осаждения терригенных частиц, так и для захоронения раковин

в конкретной точке на поверхности или в осадке дна морского палеобассейна. Возможно, сказывалась смена времен года.

Методы исследований и интерпретация изотопного состава карбонатных раковин нами были уже не раз использованы и описаны [2—4].

Определение изотопных отношений 13С/12С и 18O/16O в органогенных карбонатах основано на выделении СO2 из образца при взаимодействии с 100 %-ной фосфорной кислотой. Изотопный состав кислорода ( 5 18О) и углерода ( 5 13С) определялся с использованием масс-спектрометра DELTA V Advantage (Thermo Finnigan, Bremen, Germany, аналитик И. В. Смолева). Ввод полученного с помощью устройства пробоподго-товки Gas Bench II газа в масс-спектрометр осуществлялся в непрерывном потоке гелия (continuous-flow isotope ratio mass spectrometry (CF-IRMS). Точность значений 5 13С и 5 18O оценивалась по результатам параллельных измерений международных стандартов NBS-18 и NBS-19 (National Bureau of Standards) и была не меньше ±0.15 %. Масса анализируемых образцов изменялась от 50 до 150 мкг. Величины 5 18О и 5 13C представлены относительно международного стандарта V-PDB. При определении палеотемпературы формирования раковин использовалось уравнение Эпштейна и его коллег [20], модифицированное Андерсоном и Артуром [15]. Величина 5 18Ow морской воды принята равной —1.0 % (SMOW), что, как полагают, соответствует изотопному составу морской воды в неледниковые периоды [25].

Материалом для изотопного анализа послужили фораминифе-ры Saracenaria pravoslavlevi Furs. et Pol. (J3v22), отобранные после предварительного визуального обследования, указывающего на минимальную постдиагенетику (естественный цвет, фарфоровидная поверхность раковины и общее состояние раковины).

Данные по химическому составу свидетельствуют об отсутствии Fe и Mn в составе раковин (CaCO3). Выбранные для анализа раковины не претерпели значительных постседиментационных изменений и сохранили первичные состав и строение, а значит, изотопные данные отражают хорошо сохранившийся материал

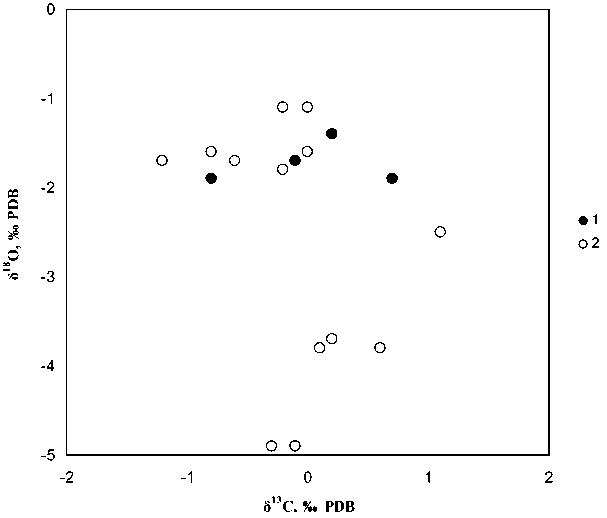

Рис. 3. Зависимость изотопного состава углерода и кислорода в раковинах Saracenaria pravoslavlevi : 1 — из пород 1 типа; 2 — из пород 2 типа

ископаемых. Кроме того, не наблюдается корреляции между величинами 5 13C и 5 18O. Но мы не в праве полностью исключить возможность малых постседиментационных изменений, которые могли влиять на их изотопные данные.

Значения 5 18O всех карбонатных скелетов фораминифер изменяются в интервале от —4.9 до —1.1 % (рис. 3; таблица). Величины 5 13C изменяются в диапазоне от —0.8 до 1.1 % и соответствуют морским карбонатам (~0 %). Величины 5 18O большой части фораминифер (11 из 18) варьируют в сравнительно узком диапазоне: от —1.9 до —1.1 %. Фораминиферы, обнаруженные в скв. Усть-Цильма и обн. на р. Пижме, где наблюдает-

Результаты изотопного анализа 5 13С и 5 18O раковин Saracenaria pravoslavlevi

|

Т. н. |

Образец |

513С, %о PDB |

318O, %0 SMOW |

S18O, %о PDB |

T, ОС (518Ow=-1 ^)* |

|

1 |

Скв. 10/38.6, Вельск |

–0.2 |

29.7 |

–1.1 |

16.5 |

|

2 |

Обн. 319/036, Вашка |

0.0 |

29.2 |

–1.6 |

18.6 |

|

Обн. 319/036”, Вашка |

–0.8 |

29.2 |

–1.6 |

18.6 |

|

|

3 |

Обн. 319/035, Вашка |

–0.6 |

29.1 |

–1.7 |

19.0 |

|

4 |

Обн. Б.Восим-31/81 |

0.2 |

29.4 |

–1.4 |

17.7 |

|

5 |

Скв. Усть-Цильма 1/21 |

0.2 |

27.0 |

–3.7 |

— |

|

Скв. Усть-Цильма 1/21” |

0.1 |

26.9 |

–3.8 |

— |

|

|

6 |

Скв. Усть-Цильма 1/30 |

0.6 |

26.9 |

–3.8 |

— |

|

7 |

Скв. Кипиево 1/40 |

–1.2 |

29.1 |

–1.7 |

19.0 |

|

8 |

Скв. 234/133.5, Пеша |

–0.2 |

29.0 |

–1.8 |

19.4 |

|

9 |

Скв. 14/16, Сысола |

–0.8 |

28.9 |

–1.9 |

19.8 |

|

10 |

Скв. Колва 13, гл. 124 |

1.1 |

28.3 |

–2.5 |

— |

|

11 |

Скв. 28/20.6, Сысола |

–0.1 |

29.1 |

–1.7 |

19.0 |

|

12 |

Обн. Лойно, 14/8 |

0.0 |

29.7 |

–1.1 |

16.5 |

|

13 |

Обн. Б. Восим, 80/81 |

0.7 |

28.9 |

–1.9 |

19.8 |

|

14 |

Обн. П.Пижма, обр. 79 |

–0.3 |

25.8 |

–4.9 |

— |

|

Обн. П.Пижма, обр. 79” |

–0.1 |

25.8 |

–4.9 |

— |

|

|

15 |

Обн. Ляпашор |

0.1 |

27.0 |

–3.7 |

— |

* Расчетная изотопно-кислородная температура.

ся явное изменение литологии, характеризуются аномально низкими относительно остальных величинами 5 18O: от -4.9 до -3.8 %с. Для пород средневолжского подъяруса характерен общий высокий фон содержаний органического вещества. При этом для серых глин обычны значения Сорг менее либо около 1 %, а для керогеновых глин содержание органического углерода 3—5 %.

Обсуждение

Небольшой разброс изотопных данных, полученных для большинства раковин фораминифер, указывает на близкие в целом гидрологические показатели в разных частях бассейна. К сожалению, связь между изотопным составом раковин фораминифер и физико-химическими параметрами окружающей среды, в которой формируется раковина организма, все еще плохо изучена. Фактически процесс биоминерализации происходит под влиянием многочисленных факторов, ответственных за изменения 5 18O и 5 13C, которые трудно различить в природе.

В раковинах фораминифер из богатого органическим веществом разреза Б. Восим зарегистрированы положительные величины изотопного состава углерода, достигающие 0.7 %о. Известно, что морское органическое вещество характеризуется низкой величиной 5 13C, приблизительно -23 %с [5], это меньше, чем значение 5 13C растворенного неорганического углерода (DIC, 5 13C ~0 %о) бассейна. Считается, что значительное захоронение органического вещества в осадке (высокая скорость погружения Corg/Ccarb) приводит к предпочтительному удалению изотопа 12C и обогащению изотопом 13C морских вод, поэтому времена накопления Corg отмечены тенденцией к большим величинам 5 13C карбонатов, приводящим к положительному экскурсу на кривой изменения соотношения углерода [22]. Значительное количество захороненного органического вещества может быть вызвано увеличением продуктивности и/или хорошей сохранностью органического вещества в осадке [7]. Юрская изотопно-углеродная стратиграфия Западного Тетиса [21, 29, 24, 18, 19 и др.] зарегистрировала положительные аномалии во время келловея, среднего оксфорда и кимериджа и уменьше- 10

ние значений 5 13C к границе юра-мел. Но захоронение большого количества Corg на исследуемой территории не сопровождалось повышением величины биогенных карбонатов 5 13C. Эпизоды широкого захоронения органического углерода во время поздней юры, в которых не зарегистрированы заметные положительные экскурсы на кривых соотношения изотопов углерода, отмечали и ранее [29]. Предположили, что переход изотопа 12C в углеродсодержащий осадок мог быть уравновешен потоком 12C (например, при повышении уровня морской воды или существенном вкладе прибрежного углерода) [29]. Дальнейшие исследования необходимы для того, чтобы оценить эту возможность.

Известно, что изотопный состав кислорода биогенных карбонатов связывают с экологическими параметрами, такими как температура и соленость морской воды [7]. Мы предполагаем, что изменения температуры воды — наиболее вероятное объяснение вариаций величин 5 18O. Отрицательные величины 5 18O раковин могут быть связаны с относительно высокими температурами среды обитания. Если фораминифе-ры формировали свою раковину в изотопном равновесии с окружающей морской водой, то полученные нами вариации величин 5 18O соответствуют диапазону изменения изотопно-кислородных температур от 16.5 до 19.8 °C (таблица), за исключением некоторых точек наблюдения, где расчётные значения температур не соответствуют мыслимым климатическим моделям. Наличие подобных отклонений указывает на необходимость дальнейших работ по детальной диагностике возможных постседиментационных преобразований карбонатных микрофоссилий, которые делают невозможным их использование для реконструкций палеоклимата в отдельных разрезах.

Полученные нами по форами-ниферам изотопно-кислородные температуры соответствуют палео-климатическим, палеобиогеографическим и палеоэкологическим реконструкциям на исследуемой территории. Литературные данные по юрскому периоду указывают на два температурных максимума в тоаре и кимеридже-волге [16]. Наши результаты подтверждают, что средняя волга была теплым интервалом в истории Земли. Вполне вероятно, что тепловой режим средневолжских морей, так же как и бореальных ки-мериджских морей на палеоширотах 50—60 °С [6], соответствовал таковому современных субтропиков.

В работе [17] была сделана попытка идентифицировать процессы, ответственные за изменения 5 18O в это время. Отрицательные величины 5 18О в поздней юре связывают с важными вулканическими событиями [17]. Интересно, что временные интервалы, охарактеризованные отрицательными величинами 5 18O, примерно соответствуют периодам длительного и интенсивного магматизма, например, на северо-востоке Азии [30]. Есть свидетельства произошедших магматических событий во время юры на территории Среднего Поволжья [10].

Мы полагаем, что одной из причин облегчения изотопного состава кислорода фораминифер из скв. Усть-Цильма и обн. на р. Пижме могут быть постседиментационные изменения карбоната в глубоководном осадке, при которых происходит растворение первичного кальцита и/или осаждение вторичного кальцита (перекристаллизация). Нередко величины изотопного состава углерода менее склонны к диагенетическому изменению, чем величины изотопного состава кислорода. Кроме температуры и изотопного состава кислорода морской воды величина 5 18O карбонатов также чувствительна к величине pH [27]. Так называемый «эффект карбонатного иона» имеет тенденцию уменьшать величину 5 18O карбонатов с увеличением концентрации [CO32-] (то есть увеличения pH) [27]. Карбонатная составляющая здесь в морских отложениях играла важную роль. Но значительное смещение величины 5 18O карбонатных раковин в сторону низких значений происходило под влиянием факторов, понижающих 5 18O морской воды и повышающих температуру, природу которых мы затрудняемся указать. Мы надеемся, что будущие детальные исследования на этой территории помогут подтвердить высказанные здесь предположения.

Заключение

В работе приводятся новые данные по изотопному составу кислорода и углерода карбонатных образований фораминифер Saracenariapravoslavlevi Furs. et Pol. из средневолжских отло- жений Восточно-Европейской платформы (Русской и Печорской плит), представленных двумя литологическими типами разрезов. Небольшой разброс изотопных данных, полученных для большинства раковин фора-минифер, указывает на близкие гидрологические показатели в разных частях бассейна. Полученные нами по фораминиферам температурные данные соответствуют палеоклима-тическим, палеобиогеографическим и палеоэкологическим реконструкциям на исследуемой территории. Наши результаты подтверждают, что средняя волга была теплым интервалом в истории Земли. Мы предполагаем, что значительное смещение величины 518O карбонатных раковин в сторону низких значений из скв. Усть-Цильма и обн. на р. Пижме могло происходить под влиянием факторов, облегчающих изотопный состав кислорода вод палеобассейна, впрочем, не исключено и постседиментационное изменение состава карбоната за счёт обмена.

Фотоизображения фораминифер были получены на СЭМ аналитиком В. Н. Филлиповым, за что авторы выражают ему благодарность.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН (проекты № 12-У-5-1027, 12-П-5-1011) и гранта РФФИ № 11-05-00620.

Список литературы Углерод-кислородная изотопия верхнеюрских фораминифер Saracenaria pravoslavlevi как показатель условий седиментации

- Барсков И. С., Кияшко С. И. Изменения термического режима юрского морского бассейна Восточно-Европейской платформы на рубеже келловей/оксфорд по данным анализа стабильных изотопов в рострах белемнитов//Доклады АН, 2000 Т. 372. № 4. С. 507-509.

- Ветошкина О. С., Лыюров С. В. Новые данные по изотопам углерода и кислорода фоссилий из верхнеюрских отложений (север Русской плиты)//XIX Симпозиум по геохимии изотопов им. академика А. П. Виноградова: Тезисы докладов. М., 2010. С. 60-63.

- Ветошкина О. С., Лыюров С. В., Бушнев Д. А. Изотопный состав углерода и кислорода раковин юрских эпистомин в бассейне р. Унжи//Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2013): Материалы минерал. семинара с межд. участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2013. С. 442-444.

- Ветошкина О. С. Реконструкция палеосреды по изотопным исследованиям верхнеюрских биогеных и абиогеных карбонатов (север Русской плиты)//Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2010. № 9. С. 4-6.

- Галимов Э. М. Природа биологического фракционирования изотопов. М: Наука, 1981. 242 с.