Углеводный состав семян и его связь с другими селекционно-значимыми признаками у овощного гороха (Pisum sativum L.) в условиях Краснодарского края

Автор: Путина О.В., Бобков С.В., Вишнякова М.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетические и физиологические основы селекции

Статья в выпуске: 1 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Основная форма углеводов в семенах гороха - крахмал. Соотношение составляющих его полисахаридов амилозы и амилопектина контролируется генетически. В селекции гороха наиболее часто используется рецессивный аллель r локуса RUGOSUS, определяющий повышенное содержание амилозы в крахмале, что фенотипически проявляется мозговой поверхностью семян у овощных сортов. Высокая доля амилозы в крахмале (более 70 %) способствует медленному переходу сахаров в крахмал, что увеличивает период технической спелости зеленого горошка, определяет использование овощного гороха в диетическом питании, а также в качестве сырья при создании биодеградирующих пластмасс и пленок. Сведений об изменчивости содержания амилозы в крахмале у сортов овощного гороха очень мало, а данные о связях этого признака с другими селекционно значимыми свойствами растений в научной литературе отсутствуют. Мы впервые изучили образцы овощного гороха из коллекции ВИР (Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург) и селекционные формы, созданные на Крымской опытно-селекционной станции (Краснодарский край), по составу крахмала в зрелых семенах, сравнив показатели в сезоны вегетации с разными погодными условиями, и выявили связь между количеством амилозы, мелкосемянностью и числом семян в бобе. Цель работы заключалась в изучении полиморфизма овощного гороха по углеводному составу, поиске генотипов с высоким содержанием амилозы в крахмале зрелых семян и анализе связей между составом крахмала семян и другими селекционно значимыми признаками растений. Полевые исследования образцов ( n = 39) проводили в 2015-2016 годах в Краснодарском крае. Анализ содержания крахмала в семенах осуществляли поляриметрически, количество амилозы в крахмале определяли фотоэлектроколориметрическим методом. Выявилась зависимость изучаемых признаков от условий среды. В более благоприятных условиях 2016 года наблюдалось значительное (р

Крахмал, амилоза, продуктивность, морфотипы, овощной горох, связи признаков

Короткий адрес: https://sciup.org/142214117

IDR: 142214117 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.1.179rus

Текст научной статьи Углеводный состав семян и его связь с другими селекционно-значимыми признаками у овощного гороха (Pisum sativum L.) в условиях Краснодарского края

Парша яблони, вызываемая аскомицетом Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter, — одно из самых экономически значимых заболеваний этой плодовой культуры, приводящее во всем мире к значительным потерям ее урожая (1). В зонах с благоприятными условиями для распространения парши (в основном это страны с умеренным климатом, к которым относится Россия, и в частности Северо-Кавказский регион) в годы эпифито-тий парша может поражать до 80-100 % плодов восприимчивых сортов (2). Высокие требования качества, предъявляемые к продукции, требуют строгого контроля над заболеванием. В настоящее время для этого, как правило, применяют фунгициды, число обработок которыми достигает на высоковосприимчивых сортах от 17 до 22 за сезон (2).

В связи с высокой вредоносностью парши большое значение при-

* Работа выполнялась при поддержке РФФИ (проект ¹ 15-29-02751 офи_м).

дается созданию устойчивых сортов. Исследование генетического разнообразия возбудителя заболевания необходимо для разработки как селекционных программ, так и систем защитных мероприятий против патогена. Использование искусственного инфекционного фона для отбора устойчивых форм в гибридном материале позволяет интенсифицировать селекционный процесс. При этом информация о генетическом разнообразии патогена дает возможность формировать наиболее гетерогенный инокулюм, что повышает эффективность оценки на устойчивость (3).

На ранних этапах изучения генетической изменчивости возбудителя использовались морфолого-культуральные характеристики и признаки вирулентности (4-9). Однако наиболее эффективным представляется применение ДНК-маркеров, появление которых открыло новую страницу в изучении генетического разнообразия V. inaequalis (10). В начале 1990-х годов маркерный анализ V. inaequalis в большинстве случаев основывался на трех методах — RFLP (restriction fragment length polymorphism), RAPD (random amplification of polymorphic DNA) и анализ ITS-последовательностей (10, 11). По мере развития молекулярно-генетического инструментария появились более информативные ДНК-маркеры, такие как SSR (simple sequence repeats). Они характеризуются высокой специфичностью и чувствительностью, относительной простотой в работе и оценке результатов (10). С их использованием выполнен ряд исследований генетического разнообразия патогена. Так, группой ученых из Франции, Бельгии и Китая в масштабном эксперименте было показано, что V. inaequalis возникла в Центральной Азии в центре происхождения Malus spp. (12, 13). При этом генетическое разнообразие популяций V. inaequalis , найденных на Malus sieversii в Центральной Азии, было больше, чем в европейской популяциях на Malus ½ domestica и Malus sylvestris (13), и отражало возраст их существования. Зависимость генетического разнообразия V. inaequalis от возраста популяции отмечали и другие авторы (14, 15). Во многих популяционных исследованиях этого патогенного гриба была показана высокая степень внутрипопуляционного разнообразия и низкая дифференциация между популяциями (10, 11, 16, 17). Существование огромных панмиктических популяций патогена при достаточно скромном потенциале естественного распространения (15-60 м) (18), объясняется интенсивным потоком генов, обусловленным деятельностью человека (перемещение зараженного посадочного материала и плодов) (10, 13).

Очевидно, что расширение географических границ, в пределах которых изучается генетический полиморфизм, будет способствовать уточнению представлений о закономерностях, характеризующих внутри- и межпопуляционные генетические взаимосвязи у V. inaequalis . Кроме того, анализ генетического разнообразия патогена в природных и антропогенных экосистемах Северо-Кавказского региона как части ареала вида M. orientalis , даст возможность оценить микроэволюционные процессы взаимодействия патогена и растения-хозяина. На территории России такого рода исследования до настоящего времени не проводились.

Использовав SSR маркеры, мы впервые провели SSR-генотипирование в географически удаленных популяциях V. inaequalis на Северном Кавказе и выявили полиморфизм по ряду маркеров, которые использовались при анализе генетической структуры популяций этого патогена в других регионах. Сопоставление полученных нами результатов с данными литературы позволяет нам предположить, что северокавказская популяция этого патогена может генетически отличаться от европейской.

В задачу работы входил анализ генетического разнообразия изоля- тов Venturia inaequalis, отобранных в разных по структуре и локализации агрофитоценозах, с использованием SSR маркеров.

Методика . Местами сбора образцов Venturia inaequalis (апрель-май 2015 года) были три географические точки в двух агроэкологических зонах Северо-Кавказского региона — Прикубанской (¹ 1, г. Краснодар, пос. Водники, ЗАО «ОПХ «Центральное», 2-е отделение) и Предгорной, расположенной в Республике Адыгея (¹ 2, Майкопский р-н, пос. Подгорный, Майкопская опытная станция ВИР, коллекция генетических ресурсов яблони; ¹ 3, станица Абадзехская, Крестьянское хозяйство «Мускат»). Выделение моноспоровых изолятов возбудителя из аскоспоровой стадии в чистую культуру осуществляли в стерильных условиях по оригинальной методике (19), используя листовой опад с псевдотециями согласно описанным протоколам (20). Подготовку агаризованных сред проводили согласно стандартным микробиологическим приемам (21, 22). В точках ¹ 2 и ¹ 3 изоляты получали с разных деревьев одного вида или сорта (соответственно M. orientalis и Чемпион), в точке ¹ 1 — с разных сортов яблони (Гала, Ренет Симиренко и Голден Делишес).

ДНК экстрагировали согласно рекомендациям (23).

При оценки генетического разнообразия использовали микроса-теллитные ДНК-маркеры 1аac4f (10) и Viga7/116, Vitc1/2, Vitcca7/P, Vicacg8/42, Viga3/z, 1tcla, Vitc2/D (24). Смесь для PCR-амплификации (25 мкл) содержала 50-70 мкг ДНК, 0,05 мM dNTPs, 0,3 мкM каждого праймера; 2,5 мкл 10½ реакционного буфера, 2,5 мM MgCl2, 1 ед. Taq ДНК-полимеразы. PCR проводили в амплификаторе Mastercycler gradient («Eppendorf», Германия) по следующей схеме: 5 мин при 95 ° С (начальная денатурация); 10 с при 95 ° С (денатурация), 30 с при 60 ° С (отжиг праймеров), 30 с при 72 ° С (элонгация) (30 циклов); 3 мин при 72 ° С. Размеры амплифицированных фрагментов SSR маркеров определяли на автоматическом генетическом анализаторе ABI prism 3130 («Applied Biosystems», США). Полученные данные обрабатывали в программе GeneMapper 4.1 входящей в программное обеспечение анализатора ABI prism 3130.

Кластерный анализ выполняли методом UPGMA с использованием пакета программ PAST (25). Частоты аллелей рассчитывали в программе GenAlEx 6.5 (26), показатель PIC (Polymorphism Information Content) — в программе Polymorphism Information Content Calculator (доступна по ссылке (27).

Результаты . При обследовании было выделено 36 моноспоровых изолятов (в пункте ¹ 1 — 20, ¹ 2 — 9 и ¹ 3 – 7). В изученной выборке при SSR-генотипировании семь из восьми использованных SSR маркеров оказались полиморфными: по ним было обнаружено от 4 до 12 аллелей на локус (табл. 1). Маркер Viga3/z, по которому идентифицировали один аллель (99 п.н.), исключили из статистической обработки данных как мономорфный.

1. Полиморфизм SSR маркеров в изученной выборке изолятов Venturia ina-equalis из разных агроэкологических зон ( n = 36, Северо-Кавказский регион, 2015 год)

|

Показатель |

SSR маркер |

|||||

|

1aac4f Viga7/116 Vitc1/2 Vitcca7/P |

Vicacg8/42 |

1tcla |

Vitc2/D |

|||

|

Число аллелей на локус |

4 |

10 |

12 11 |

10 |

12 |

6 |

|

Диапазон длин фрагментов, п.н. |

107-120 |

138-180 |

181-220 168-215 |

203-230 |

116-167 |

213-246 |

|

PIC |

0,153 |

0,733 |

0,733 0,870 |

0,655 |

0,854 |

0,710 |

П р и м еч а ни е. PIC — polymorphism information content.

По маркерам 1aac4f и Vitc2/D отмечали наименьший аллельный полиморфизм. Сравнивая данные о степени SSR полиморфизма, полученные нами и зарубежными авторами, можно отметить как ряд соответствий, так и противоположные результаты для ряда регионов. Так, в Великобритании при использовании четырех SSR маркеров для сравнения генетического разнообразия и структуры популяций V. inaequalis в регионах Ворчестершир и Ист Моллинг в выборке из 102 моноспоровых изоля-тов наибольший полиморфизм (29 аллелей на локус) выявили по SSR маркеру Vitc2/D, тогда как по маркерам Vitcca7/P и Vitc1/2 показатель был значительно ниже — соответственно 19 и 9 аллелей на локус (14). В нашем исследовании (см. табл. 1) маркеры Vitcca7/P и Vitc1/2 можно отнести к наиболее полиморфным. В то же время показатели полиморфизма SSR маркеров 1aac4f и 1tcla, выявленного I. Tenzer с соавт. (10) и нами, напротив, соответствуют друг другу. Эти исследователи оценивали генетическое разнообразие в 11 популяциях V. inaequalis из пяти стран Европы — Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швейцарии. Согласно их сообщению, маркер 1tcla, как и в нашей работе, имел один из наиболее высоких показателей аллельного полиморфизма (26 аллелей на локус), при этом по маркеру 1aac4f показатель был одним из наиболее низких (4 аллеля на локус). Группа исследователей, разработавших 21 SSR маркер для V. ina-equalis и оценивших их полиморфизм в выборке, включающей 44 моноспо-ровых изолята из шести стран Европы, для Viga7/116, Vitc1/2, Vitcca7/P и Vicacg8/42 идентифицировали соответственно 8, 18, 9 и 11 аллелей на локус при среднем показателе 9 аллелей на локус в выборке из 21 маркера (24). По этим маркерам в нашем исследовании также был выявлен высокий полиморфизм. В то же время по маркеру Vitc2/D сообщается о наибольшем числе аллелей (24 на локус) (24), тогда как в изученных нами популяциях он оказался одним из наименее полиморфных (6 аллелей на локус).

Значительные отличия полиморфизма по некоторым SSR-маркерам, выявленного нами в северо-кавказских субпопуляциях V. inaequalis , от описанного зарубежными авторами для европейской популяции этого патогена, по нашему мнению, могут указывать на генетические различия между северокавказской и европейской популяциями V. inaequalis вследствие их географической удаленности.

Для оценки различий между тремя субпопуляциями выполнили сравнение частот встречаемости аллелей SSR маркеров в выборках моно-изолятов (табл. 2).

2. Частота встречаемости выявленных аллелей по результатам SSR-генотипирования изолятов Venturia inaequalis в трех субпопуляциях патогена из разных агроэкологических зон (Северо-Кавказский регион, 2015 год)

|

SSR маркер |

п ¹ 1 ( n = 20) |

□ ¹ 2 ( n = 9) |

п ¹ 3 ( n = 7) |

|

1aac4f |

107 (0,950); 120 (0,050) |

107 (0,778); 109 (0,111); 112 (0,111) |

107 (1,000) |

|

Viga7/116 |

143 (0,025); 164 (0,175); 166 (0,050); 168 (0,350); 170 (0,125); 172 (0,075); 174 (0,125); 180 (0,075) |

138 (0,111); 141 (0,111); 164 (0,444); 168 (0,333) |

143 (0,143); 164 (0,286); 168 (0,571) |

|

Vitc1/2 |

183 (0,175); 187 (0,025); 190 (0,100); 192 (0,200); 193 (0,050); 195 (0,300); 213 (0,050); 215 (0,100) |

181 (0,111); 190 (0,222); 192 (0,222); 210 (0,333); 220 (0,111) |

190 (0,286); 192 (0,286); 194 (0,429) |

|

Vitcca7/P |

0 (0,050); 168 (0,125); 194 (0,175); 196 (0,050); 200 (0,075); 202 (0,250); 204 (0,050); 210 (0,125); 215 (0,100) |

170 (0,111); 196 (0,222); 198 (0,222); 200 (0,111); 202 (0,111); 204 (0,111); 215 (0,111) |

194 (0,286); 198 (0,429); 200 (0,143); 202 (0,143) |

|

Vicacg8/42 |

205 (0,025); 210 (0,575); 212 (0,050); 216 (0,100); 218 (0,050); 222 (0,100); 224 (0,050); 228 (0,050) |

203 (0,222); 205 (0,333); 210 (0,222); 216 (0,111); 230 (0,111) |

210 (0,857); 216 (0,143) |

1tcla 116 (0,050); 120 (0,175);

129 (0,050); 131 (0,200);

135 (0,150); 141 (0,375)

Vitc2/D 213 (0,200); 232 (0,200);

234 (0,400); 236 (0,150);

244 (0,050)

П р и м еч а ни е. Пункты сбора образцов: ¹

Продолжение таблицы 2

133 (0,222); 137 (0,111); 120 (0,429); 133 (0,286);

139 (0,111); 143 (0,333); 135 (0,286)

145 (0,111); 167 (0,111)

232 (0,667); 234 (0,111); 234 (0,286); 236 (0,714)

236 (0,111); 246 (0,111)

1 — г. Краснодар, пос. Водники, ЗАО ОПХ «Центральное,

2-е отделение (Прикубанская агроэкологическая зона); ¹ 2 — Майкопский район, пос. Подгорный, коллекция генетических ресурсов яблони, Майкопская опытная станция ВИР, ¹ 3 — станица Абадзехская, Крестьянское хозяйство «Мускат» (Республике Адыгея, Предгорная агроэкологическая зона). Для выявленных аллелей приведены размеры (п.н.), частота встречаемости указана в скобках.

3,6 3,2 2,8 2,4 2,0

Генетическое расстояние

1,6

1,2 0,8 0,4

0,0

|

— |

||

|

------------------------------1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

||

■Ne 1/Г8 N

Ne 3-1

Ne 3-6

Ne 1/Г9

Ne 2-13

Ne 2-3

Ne 2-7

Ne 2-9

Ne 2-10

Ne 2-8

I

Ne

Ne

Ne Ne

1/PCV 1/РСГх 1/ГД6 3-2

Ne 3-5

Ne 3-3

Ne 1/PC2

Ne 3-4

Ne

Ne

Ne

3-8

1/ГД5 1/ГЗ

I Ne 1/Г4

J Ne 1/Г5

We 1/Г6

Ne №

1/Г2

1/ГД2

№ 2-4

№

Ns

Ne

Ne

Ne

1/РС4 1/РС5 1/ГД7 1/ГДЗ 1/ГД4?

Ne 2-11

Ne 2-12

Ne 1/Г10

Ne 1/Г7

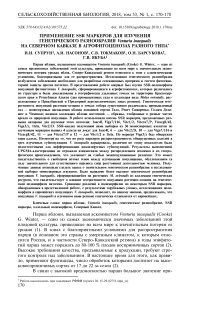

UPGMA-дендрограмма, характеризующая степень генетического сходства между моноспоровы-ми изолятами Venturia inaequalis из разных агроэкологических зон: ¹ 1 — г. Краснодар, пос. Водники, ЗАО ОПХ «Центральное, 2-е отделение (Прикубанская агроэкологическая зона); ¹ 2 — Майкопский район, пос. Подгорный, коллекция генетических ресурсов яблони, Майкопская опытная станция ВИР, ¹ 3 — станица Абадзехская, Крестьянское хозяйство «Мускат» (Республике Адыгея, Предгорная агроэкологическая зона) (Северо-Кавказский регион, 2015 год).

Наибольшее число аллелей, выявленное в субпопуляции ¹ 1 из Прикубанской агроклиматической зоны, обусловлено наибольшим размером выборки — 20 моноспоровых изолятов. Следует отметить наличие аллелей с максимальным значением этого показателя одновременно в двух или трех субпопуляций (аллель 107 п.н. по маркеру 1aac4f, аллель 168 п.н. по маркеру Viga7/116 и аллель 210 п.н. по маркеру Vicacg8/42). Этот факт может свидетельствовать о невысоких межпопуляционных различиях, несмотря на то, что в каждой из выборок выявлялись уникальные аллели, которые в большинстве случаев встречались с невысокой частотой. Представляет интерес группа моноспоровых изолятов, отобранных в коллекции образцов вида Malus orientalis на Майкопской опытной станции ВИР. В этой группе, включающей 9 изолятов, по ряду SSR маркеров число аллелей было сопоставимо или превышало таковое в популяции ¹ 1, представленной в нашем исследовании 20 изолятами (SSR маркеры 1aac4f, 1tcla и Vitc2/D). Это можно рассматривать как свидетельство более высокого генетического разнообразия популяции V. inaequalis, сформировавшейся на растениях M. orientalis из коллекции генетических ресурсов, в которой сохраняется широкий перечень видовых образцов рода Malus, а также сортов яблони домашней (точка отбора ¹ 2). Отметим, что полученные нами результаты согласуются с данными О.Н. Барсуковой (5), сравнившей разнообразие патогена в этой коллекции и в регионе на основании морфолого-культуральных и вирулентных признаков. Автор делает вывод, что разнообразие патогена на диких видах-хозяевах в естественных условиях произрастания и в коллекционных насаждениях выше, чем в популяциях, сформировавшихся на окультуренном виде (5).

Для оценки степени генетического сходства моноспоровых изолятов в изучаемой выборке мы выполнили кластерный анализ (рис.). По результатам кластеризации можно выделить два основных кластера и четыре образца (¹¹ 2-11, 2-12, 1/Г10, 1/Г7), отнесенных в три отдельные ветви. Очевидно, что распределение изолятов по кластерам не соответствует их географическому происхождению. Кроме того, в кластере 1 распределение образцов не зависело от сорта, с которого был выделен патоген. Несмотря на то, что в кластере 2 сформировалась группа образцов (¹¹ 1/Г3, 1/Г4, 1/Г5, 1/Г6, 1/Г2), полученных с сорта Гала в садовых насаждениях ЗАО «ОПХ «Центральное», три других образца с этого сорта вошли в другие кластеры. Образцы ¹¹ 1/Г4, 1/Г5 и 1/Г6, вероятно, представляют собой клоны, так как объединялись на минимальном генетическом расстоянии (вследствие идентичного аллельного набора по изученным SSR маркерам). Группы моно-споровых изолятов, выделенных на сортах Голден Делишес (¹ 1/ГД) и Ренет Симиренко (¹ 1/РС), тоже не сформировали отдельных кластеров.

Таким образом, высокие показатели генетического разнообразия в исследованной выборке моноспоровых изолятов V. inaequalis при небольших межпопуляционных различиях могут свидетельствовать о свободном потоке генов между изученными популяциями, обусловленном (в силу значительного для естественного переноса спор расстояния) деятельностью человека, что согласуется с данными литературы (10, 11, 15). SSR маркеры выявили генетические различия между популяциями патогена, сформированными в разных по структуре агрофитоценозах: в гетерогенных коллекционных насаждениях (точка отбора № 2) аллельный полиморфизм SSR локусов V. inaequalis был выше, чем в моносортовых посадках промышленных садов (вероятно, вследствие значительно более высокого разнообразия растения-хозяина). Известно, что высокая степень генетического разнообразия в популяции фитопатогена препятствует доминированию единичных ультравирулентных и агрессивных биотипов, что снижает вероятность возникновения эпифитотий (28). Этот факт доказывает обоснованность подхода, основанного на использовании насаждений со смешанным сортовым составом.

Следует отметить различия в результатах оценки полиморфизма некоторых SSR маркеров в нашем исследовании северокавказской популяции и в работах, в которых изучались европейские популяции V. inaequalis. Нельзя исключить, что причина этого — значительные генетические дистанции между популяциями V. inaequalis в указанных регионах, что может свидетельствовать об ограниченности потока генов из Европы на Северный Кавказ и независимом формировании популяции патогена в северокавказском регионе. Возможно, одним из факторов, обусловивших такое формирование, стало то, что Северный Кавказ расположен в границах ареала вида M. orientalis — растения-хозяина для V. inaequalis .

Итак, полученные результаты позволяют сделать вывод о значительном генетическом разнообразии в исследованной выборке моноспоро-вых изолятов Venturia inaequalis . Кластеризация изолятов не отражала их географического происхождения, что указывает на слабые межпопуляционные различия. В то же время кластеризация была связана с типом насаждений (моносортовые сады или гетерогенные коллекционные посадки), но и не всегда зависела от сорта, на котором они были выделены. Полиморфизм, наблюдаемый нами по некоторым из использованных SSR маркеров, соответствовал описанному в литературе для европейских популяций патогена, но по ряду других имелись расхождения, которые, по нашему мнению, могут быть связаны с особенностями формирования северокавказской популяции патогена.

Список литературы Углеводный состав семян и его связь с другими селекционно-значимыми признаками у овощного гороха (Pisum sativum L.) в условиях Краснодарского края

- Hilbert G.E., Mac Masters M.M. Pea starch, a starch of high amylose content. J. Biol. Chem., 1946, 162: 229-238.

- Dostalova R., Horacek J., Hasalova I., Trojan R. Study of resistant starch (RS) content in peas during maturation. Czech. J. Food Sci., 2009, 27: 120-124.

- Павловская Н.Е., Зеленов А.Н., Сучкова Т.Н. К вопросу об энзимрезистентном крахмале гороха. Хранение и переработка сельхозсырья, 2007, 8: 57-59.

- Андреев Н.Р., Лукин Н.Д., Быкова С.Т. Применение крахмалопродуктов для улучшения качества хлебобулочных изделий. Мат. Межд. конф. «Хлебопекарное производство-2014». М., 2014: 143.

- Дрозд А.М., Самарина Л.Н., Швецов А.С. К разработке объективного метода качественной оценки сортов и гибридов овощного гороха. Труды Крымской ОСС (Краснодар), 1968, IV: 146-152.

- Карпунин И.И., Кузьмичев В.В., Балабанов Т.Ф. Классификация биологически разоагаемых полимеров. Наука и техника, 2015, 5: 54-59.

- Bogracheva T., Topliff I., Meares C., Rebrov A., Hedley C. Starch thermoplastic films from a range of pea (Pisum sativum) mutants. Proc. 5th European Conf. on Grain Legumes. Dijon, France, 2004: 47-48.

- Peas. John Innes Centre. Режим доступа: https://www.jic.ac.uk/staff/trevor-wang/app-gen/starch/mutants.html. Дата обращения 29.03.2016.

- Bhattacharyya M., Martin C., Smith A. The importance of starch biosynthesis in the wrinkled seed shape character of peas studied by Mendel. Plant Mol. Biol., 1993, 22(3): 525-531 ( ) DOI: 10.1007/BF00015981

- Smith A.M., Bettey M., Bedford I. D. Evidence that the rb locus alters the starch content of developing pea embryos through an effect on ADP glucose pyrophosphorylase. Plant Physiol., 1989, 4: 1279-1284 ( ) DOI: 10.1104/pp.89.4.1279

- Hylton C., Smith A.M. The rb mutation of peas causes structural and regulatory changes in ADP glucose pyrophosphorylase from developing embryos. Plant Physiol., 1992, 99(4): 1626-1634 ( ) DOI: 10.1104/pp.99.4.1626

- Harrison C.J., Hedley C.L., Wang T.L. Evidence that the rug3 locus of pea (Pisum sativum L.) encodes plastidial phosphoglucomutase confirms that the imported substrate for starch synthesis in pea amyloplasts is glucose-6-phosphate. The Plant Journal, 1998, 13(6): 753-762 ( ) DOI: 10.1046/j.1365-313X.1998.00077.x

- Creig J., Barratt P., Tatge H., D_jardin A., Handley L., Gardner C.D., Barber L., Wang T., Hedley C., Martin C., Smith A.M. Mutations at the rug4 locus alter the carbon and nitrogen metabolism of pea plants through an effect on sucrose synthase. The Plant Journal, 1999, 17(4): 353-362 ( ) DOI: 10.1046/j.1365-313X.1999.00382.x

- Creig J., Lloyd J.R., Tomlinson K., Barder L., Edwards A., Wang T.L., Martin C., Hedley C.L., Smith A.S. Mutations in the gene encoding starch synthase II profoundly alter amylopectin structure in pea embryos. Plant Cell, 1998, 10(3): 413-426 ( ) DOI: 10.1105/tpc.10.3.413

- Denyer K., Barber L.M., Edwards E.A., Smith A.M., Wang T.L. Two isoforms of the GBSSI class of granule_bound starch synthase are differentially expressed in the pea plant (Pisum sativum L.). Plant, Cell & Environment, 1997, 20(12): 1566-1572 ( ) DOI: 10.1046/j.1365-3040.1997.d01-48.x

- Wang T.L., Domoney C., Hedley C.L., Casey R., Grusak M. A. Can we improve the nutritional quality of legume seeds? Plant Physiol., 2003, 131(3): 886-891 ( ) DOI: 10.1104/pp.102.017665

- Matters G.L., Boyer C.D. Soluble starch synthases and starch branching enzymes from cotyledons of smooth-and wrinkled-seeded lines of Pisum sativum L. Biochem. Genet., 1982, 20(9-10): 833-848.

- Haase N.U. A Rapid test procedure for estimating the amylose content of pea starch. Plant Breeding, 1993, 111(4): 325-329 ( ) DOI: 10.1111/j.1439-0523.1993.tb00649.x

- Hybl M., Urban J., Vaclavikova J., Griga M. Evaluation of a collection of pea genetic resources for seed starch, amylose/amylopectin and protein content. Czech J. Genet. Plant, 2001, 37(4): 114-123.

- Kof E.M., Kondykov I.V. Pea (Pisum sativum L.) growth mutants. International Journal of Plant Developmental Biology, 2007, 1(1): 141-146.

- Зеленов А.Н., Кондыков И.В., Сучкова Т.Н., Кузнецова Л.Н. Первый российский высокоамилозный сорт зернового гороха Амиор. Земледелие, 2012, 5: 36-37.

- Кондыков И.В., Зотиков В.И., Зеленов А.Н., Кондыкова Н.Н., Уваров В.Н. Биология и селекция детерминантных форм гороха. Орел, 2006.

- Sinjushin A.A. Mutations of determinate growth and their application in legume breeding. Legume Perspectives, 2015, 6: 14-15.

- Talucdar D., Sinjushin A. Cytogenomics and mutagenomics in plant functional biology and breeding. In: PlantOmics: the omics of plant science/D. Barh, M.S. Khan, E. Davies (eds.) Springer, India, 2015: 113-156 ( ) DOI: 10.1007/978-81-322-2172-2

- Вишнякова М.А., Бурляева М.О., Семенова Е.В., Сеферова И.В., Соловьева А.Е., Шеленга Т.В., Булынцев С.В., Буравцева Т.В., Яньков И.И., Александрова Т.Г., Егорова Г.П. Коллекция мировых генетических ресурсов зерновых бобовых ВИР: пополнение, сохранение и изучение. СПб, 2010.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М., 1979.

- Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П., Перуанский Ю.В., Луковникова Г.А., Иконникова М.И. Методы биохимического исследования растений. Л., 1987.

- Juliano B.O. A simplified assay for milled-rice amylase. Cereal Science Today, 1971, 16(11): 334-340.

- Аликина О.В., Беседин А.Г., Путин О.В., Вишнякова М.А. Сравнительная оценка сортов овощного гороха двух морфотипов по комплексу признаков в условиях Краснодарского края. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, 2016, 177(1): 35-51.

- Kosson R., Czhuchajowska Z., Yeshaiahu P. Smooth and wrinkled peas. 1. General physical and chemical characteristics. J. Agric. Food Chem., 1994, 42: 92-99 ( ) DOI: 10.1021/jf00037a014