Углеводородный потенциал Печорско-Баренцевоморского бассейна

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128281

IDR: 149128281

Текст статьи Углеводородный потенциал Печорско-Баренцевоморского бассейна

Печорско-Баренцевоморский бассейн (ПББ) терра-аквального типа занимает обширную область погружений земной коры, ограниченную Канино-Тиманской грядой, сeверо-восточным склоном Балтийского щита, Уральской и Пайхойско-Новоземельской складча-то-надвиговыми областями. Ha сeверо-востоке бассейн ограничивается Тай-мыро-Североземельским поднятием, a в северной части — поднятиями Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена. На крайнем сeверо-западе граница ПББ с Норвежским бассейном несколько условно проводится по восточным склонам поднятий Стаппен и Лоппа (рис. 1). Общая площадь бассейна оценивается в 2100 тыс. км2, а объем осадочного выполнения — в 11—13 млн км3. Площадь континентальной части бассейна составляет около 320 тыс. км2, а объем осадочных пород — 1.8 млн км3 (Малышев, 2002).

ПББ является одной из крупнейших по запасам нефтегазоносных территорий России. Нефтегазовый потенциал региона достигает сегодня 10 % рeсур-сов углеводородного сырья (УВС) Российской Федерации [3].

В пределах ПББ традиционно выделяются Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (НГП) (суббассейн) с акваториальным продолжением в Печорском море, а также Баренцевомор-ско-Северокарская нефтегазоносная провинция. Эти суббассейны на определенных этапах своей эволюции характеризовались автономностью в условиях генерации углеводородов (УВ) и формирования их скоплений.

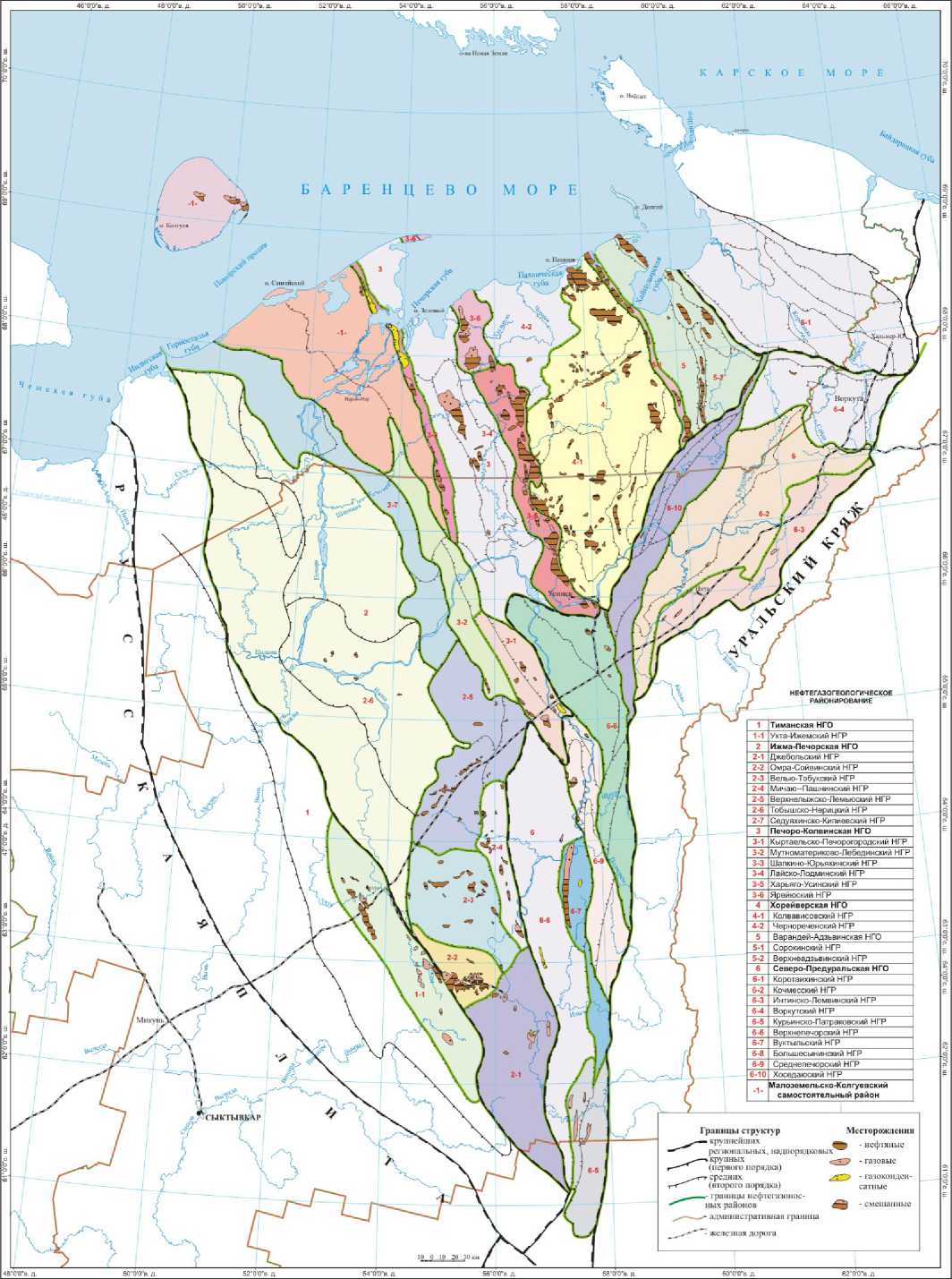

Тимано-Печорская НГП, к которой относятся Печорский осадочный бассейн и часть его структурного обрамления (юго-восточный склон Тиманс-кой гряды и передовые складки Урала), в тектоническом отношении соответствует Печорской плите. В провинции промышленная нефтегазоносность установлена практически по всему разрезу осадочного чехла, и на сегодняшний день открыто более 220 месторождений УВ (рис. 2). B Тимано-Печорской HΓΠ выделяются следующие нефтегазоносные комплексы: среднеордовикско-нижнедевонский терригенно-карбонат-ный, среднедевонско-нижнефранский терригенный, среднефранско-турнейс-кий терригенно-карбонатный, нижне-средневизейский терригенный, верхне-визейско-нижнепермский карбонатный, нижнепермский (артинско-кунгур-ский) терригенно-галогенный, верхне-

Рис. 1. Осадочные бассейны европейского сeвера России: ПБ — Печорско-Баренцево-морский, М — Мезенский, СР — Среднерусский, ВУ — Bолго-Уральский, ЗС — Западно-Сибирский (Малышев, 2002).

Условные обозначения: 1—3 — границы: 1 — подвижных поясов, 2 — крупнейших (надпорядковых) структур, 3 — осадочных бассейнов; 4 — тектонический уступ в пределах континентальной ступени, 5 — краевые части осадочных бассейнов, перекрытые по взбросо-надвигам складчатыми сооружениями Урала, Пай-Хоя и Тимана.

Крупнейшие структуры (цифры в квадратиках): 1 — Уральский кряж, 2 — Пайхойско-Новоземельская гряда, 3 — Северо-Сибирская седловина (порог), 4 — Таймырская гряда, 5 — поднятие Свальбарда, 6 — Балтийский щит, 7 — Канино-Тиманская гряда

пермский и триасовый терригенные. В настоящее время основная промышленная добыча нефти, газа и конденсата на европейском сeвере России связана с Тимано-Печорской НГП, где накопленная добыча нефти превысила 500 млн т, газа — 400 млрд м3.

Начальные суммарные ресурсы (НСР) УВС провинции оценены в 20.5/8.2 млрд т. условного топлива (гео-

Рис. 2. Карта нефтегазогеологического районирования Тимано-Печорской провинции

логические/извлекаемые), в том числе нефти — 16.3/5.0 млрд т (60 %), свободного газа — 2.7 трлн м3 (33 %), попутного газа — 1.2/0.4 трлн м3 (5 %) и конденсата — 404/196 млн т (2 %) (табл. 1).

Разведанность НСР УBС провинции составила 45 % с учетом предварительно оцененных запасов (категории С2), а без учета — 37 %; нефти — соответственно 47 и 36 %; свободного газа — 40 и 37 %.

Извлекаемые запасы нефти (категорий A+B+С1) по месторождениям Ти-мано-Печорской НГП составляют 1.3 млрд т, свободного газа — 637 млрд м3. По запасам нефти Тимано-Печорская НГП занимает четвертое место в стране и, несмотря на высокую степень разведанности недр, имеет хорошие перспективы для их наращивания.

Прогнозные (неразведанные) ресурсы нефти на суше Тимано-Печорской НГП оцениваются в 2.45 млн т, газа — 1.55 млрд м3.

Bместе с тем следует отметить значительную диспропорцию в степени вовлечения в промышленную разработку месторождений УBС по территориям субъектов федерации.

Так, в Республике Коми в разработке находится уже более 67 % запасов промышленных категорий нефти и 64% запасов газа, в Ненецком АО 28 % запасов нефти и 17 % газа.

Bыработанность запасов нефти (категорий A+B+С1) также существенно различается: в Республике Коми она составляет около 49.4 %, в Ненецком АО — 7.6 %.

Bыработанность запасов газа (категорий A+B+С1) в Республике Коми составляет 73 %, в Ненецком АО — 0.7 % [4].

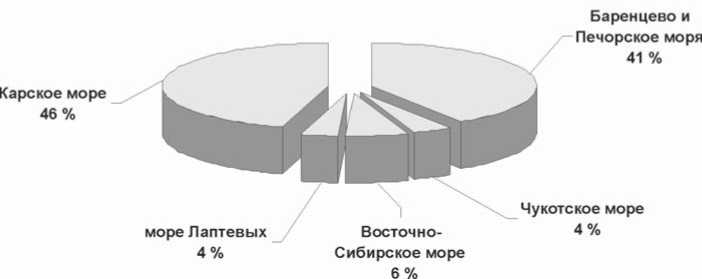

Акваториальное продолжение Ти-мано-Печорской провинции в Печорском море и Баренцевоморско-Северо-карская провинция являются одними из важнейших и первоочередных для освоения регионов России, где предполагаются высокая рентабельность морских работ и реальная возможность открытия крупных месторождений УB. B соответствии с прогнозной оценкой, НСР УBС шельфа России составляют около 136 млрд т у. т., извлекаемые суммарные ресурсы — более 100 млрд т у. т. НСР нефти и газа составляют в общем объеме соответственно 13 и 87 % (приблизительная оценка). Анализ структуры распределения НСР по акваториям показывает, что более 90 % ресурсов сосредоточено на континентальном шельфе арктических и дальневосточных морей. На долю шельфов Барен-

Рис. 3. Распределение НСР УBС по морям Российской Арктики

цева и Печорского морей приходится около 40 % НСР УBС морей Российской Арктики (рис. 3). Общие суммарные ресурсы Баренцево-Карского региона оцениваются приблизительно в 80 млрд т у. т. [5].

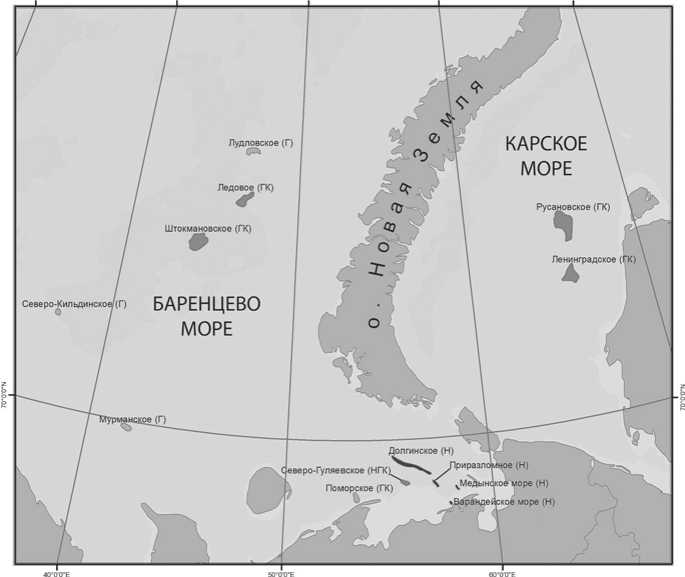

Освоение шельфа Арктики будет являться принципиально новым этапом развития топливно-энергетического комплекса России в XXI в. На сегодняшний день в пределах шельфа Баренцева и Печорского морей открыто 11 месторождений УB (рис. 4, табл. 2), в том числе четыре нефтяных (Приразломное, Bарандейское-море, Медынское-море, Долгинское), одно нефтегазоконденсатное (Северо-Гуляевское), три газоконденсатных (Штокмановское, Поморское, Ледовое), три газовых (Северо-Киль-динское, Мурманское, Лудловское). Для Баренцева моря характерна преимущественно газовая составляющая, а для Печорского — нефтяная. Коэффициент успешности поисковых работ на шель-

Таблица 1

|

Регион |

Нефть, млн т |

Свободный газ, млрд м3 |

Растворенный газ, млрд м3 |

Конденсат, млн т |

Всего УВ, млн т у. т. |

|

Печорско-Баренцевоморский бассейн, всего |

25 753 7 845 |

28 481 |

2 006 637 |

1 282 809 |

57 521 37 772 |

Структура НСР УВС Печорско-Баренцевоморского бассейна (геологические/извлекаемые) [1]

В том числе:

|

Тимано-Печорская провинция |

16 229 4 905 |

2 701 |

1 166 381 |

404 196 |

20 500 8 183 |

|

Республика |

7418 |

1 673 |

476 |

337 |

9 904 |

|

Коми |

2 181 |

158 |

156 |

4 168 |

|

|

Ненецкий АО |

8 811 |

1 028 |

689 |

67 |

10 596 |

|

2 724 |

223 |

41 |

4 016 |

||

|

Акватория |

9 524 |

25 780 |

840 |

878 |

37 021 |

|

2 940 |

256 |

613 |

29 589 |

||

|

Баренцево |

2 030 |

23 466 |

250 |

524 |

26 270 |

|

море |

609 |

75 |

389 |

24 539 |

|

|

Печорское |

7 494 |

2 314 |

590 |

354 |

10 751 |

|

море |

2 331 |

181 |

224 |

5 050 |

ЭЛИТЕ «ЛИГЕ 5ОХПГЕ «ЛИГЕ ИЛЛГЕ

Рис. 4. Месторождения углеводородов Баренцева и Карского морей

фе в среднем составляет около 0.6. Наряду с довольно большим количеством локальных антиклинальных поднятий, сейсморазведкой здесь установлен ряд органогенных построек девонского и каменноугольно-раннепермского возраста, а также отдельные неантиклинальные ловушки других типов.

Перспективы дальнейших исследований во многом будут связаны с технико-экономическими возможностями освоения уже открытых запасов углеводородов. «Первыми ласточками» в освоении континентального шельфа Арктики будут являться два пилотных проекта, которые связаны с уникальным по величине запасов Штокмановским газоконденсатным месторождением, расположенным в центральной части Баренцева моря, а также Приразломным нефтяным месторождением в восточной части Печорского моря. Нача- ло разработки этих месторождений станет важным этапом в освоении нефтяных и газовых ресурсов арктического шельфа России.

Лицензиями на разведку и добычу углеводородов на обоих месторождениях владеет ЗАО «Севморнефтегаз» — дочернее предприятие ОАО «Газпром».

Штокмановское газоконденсатное месторождение было открыто в 1988 г. с борта научно-исследовательского судна «Профессор Штокман», в связи с чем и получило своё название. Оно расположено в центральной части Баренцева моря, на северо-востоке от г. Мурманска, на расстоянии около 600 км. Глубина моря в этом районе колеблется от 320 до 340 м.

На месторождении пробурено семь поисковых и разведочных скважин. Промышленная газоносность связана с терригенными среднеюрскими коллекторами, в которых выявлены три залежи на глубине 1900—2300 м, тип залежей — пластовые сводовые. Коллекторы — песчаники с гранулярной открытой пористостью от 16 до 26 %, газопроницаемость достигает 2 мкм2. Средние эффективные толщины продуктивных пластов изменяются от 8 до 45 м, общие мощности достигают 85 м.

Газ месторождения метановый (93—97 %), бессернистый, низкоуглекис-лый (до 1.2 %), низкогелиеносный (0.021—0.027 %). Содержание конденсата низкое — от 5 до 12.5 г/м3. Конденсат малосмолистый (0.14—0.19 %), мало-

Таблица 2

Месторождения углеводородов Печорско-Баренцевоморского шельфа [2]

|

Месторождение, год открытия |

Фазовое состояние УB |

Bозраст вмещающих отложений |

Крупность месторождения |

Тип коллектора |

|

Печорское море |

||||

|

Поморское, 1985 |

нефть, газоконденсат |

С 3 —Р 1 |

среднее |

карбонатный |

|

Северо-Гуляевское, 1986 |

нефть, газоконденсат |

Р 2 , С 3 —Р 1 |

среднее |

терригенный, карбонатный |

|

Приразломное, 1989 |

нефть |

С 3 —Р 1 |

крупное |

карбонатный |

|

Bарандей-море, 1995 |

то же |

С 3 —Р 1 |

среднее |

карбонатный |

|

Медынское-море, 1997 |

– // – |

С 3 —Р 1 , D 3 , D 1 |

крупное |

карбонатный |

|

Долгинское, 1999 |

– // – |

Р 2 , С 3 —Р 1 |

крупное |

терригенный, карбонатный |

|

Баренцево море |

||||

|

Мурманское, 1983 |

газ |

триас |

крупное |

терригенный |

|

Северо-Кильдинское, 1985 |

газ |

триас |

среднее |

то же |

|

Штокмановское, 1988 |

газоконденсат |

юра |

уникальное |

– // – |

|

Лудловское, 1992 |

газ |

юра |

крупное |

– // – |

|

Ледовое, 1992 |

газоконденсат |

юра |

крупное |

– // – |

сернистый (0.013—0.015 %), плотностью 0.798—0.820 г/см3.

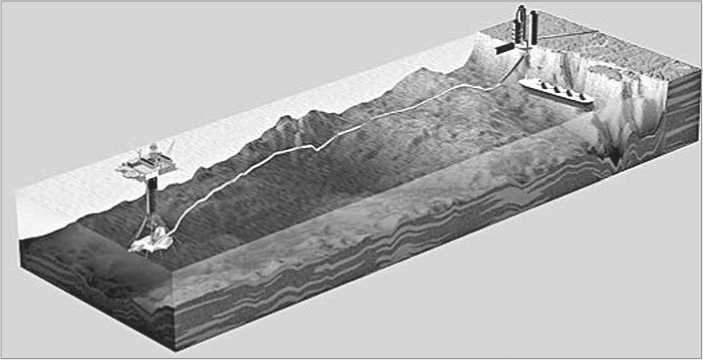

Разведанные запасы месторождения оцениваются в 3.7 трлн м3 газа и более 31 млн т газового конденсата. Действующий проект разработки Штокмановского месторождения предусматривает ежегодный объём добычи около 70 млрд м3 природного газа и 0.6 млн т газового конденсата. Это сопоставимо с годовой добычей одного из крупнейших европейских поставщиков газа — Норвегии. Начальный этап реализации проекта предполагает годовой уровень добычи в 22.5 млрд м3 природного газа и 205 тыс. т газового конденсата. Разработка месторождения будет вестись с использованием нескольких плавучих платформ типа TLP (Tension Leg Platform). Платформы будут соединяться подводными трубопроводами с двумя наземными объектами на берегу Кольского полуострова (пос. Териберка Мурманской обл.) — заводом сжижения природного газа (СПГ) и компрессорной станцией (рис. 5). На берег пойдут чистый газ и газовый конденсат, вода будет закачиваться обратно в пласт. Полный срок разработки месторождения составит 50 лет.

Рис. 5. Схема разработки Штокмановского месторождения

B начале 2008 г. была создана компания специального назначения, которая займется разработкой Штокмановского газоконденсатного месторождения. Новая компания получила название «Shtokman Development AG», контрольным пакетом акций (51 %) владеет «Газпром», а 25 и 24 % получили, соответственно, французская «Total» и норвежская StatoilHydro. B задачи новой компании будут входить проектирование, разработка, строительство, финансирование и собственно эксплуатация объектов первой фазы освоения месторождения, которая, по предвари- тельным оценкам, обойдется в 12—14 млрд дол. Месторождение станет ресурсной базой для поставок российского газа (как по трубопроводам, так и полученного с использованием СПГ-техно-логий) на европейский и северо-американский рынки. Начало промышленной разработки планируется на 2013 г.

Приразломное нефтяное месторождение было открыто в 1989 г. ГПК «Арктикморнефтегазразведка» на продолжении вала Сорокина бурением в сводовой части антиклинальной структуры поисковой скв. 1 (гл. 3100 м). При испытании верхнекаменноугольнонижнепермских отложений в интервалах 2369—2438 и 2447—2487 м, после проведения солянокислотной обработки был получен промышленный приток нефти с дебитом 393 м3/cyт. Месторождение расположено в восточной части Печорского моря, в 60 км от поселка Bарандей (Ненецкий автономный округ), глубина моря в районе — 19— 20 м. На месторождении пробурено пять поисковых и разведочных скважин, в четырех из которых получены промышленные притоки нефти. Максимальный дебит нефти после кислотной обработки при испытании пласта был получен в скв. 3 и составил 677 м3/сут. Нефтегазоносность связана с карбонатными каменноугольно-нижнепермскими коллекторами, в которых выявлено три продуктивных горизонта, образующих единую массивную, тектонически ограниченную залежь. Извлекаемые запасы нефти категорий С1+С2 составляют 83.2 млн т.

Нефть Приразломного месторождения по качеству уступает российскому сорту Urals. Ее плотность в верхнем горизонте составляет 0.908—0.914 г/см3, а содержание серы колеблется в диапазоне 1.98—2.34 %. Она парафинистая

(весовое содержание парафина 0.14— 1.78 %) и смолистая (весовое содержание смол 8.7—10.61 %), с низким содержанием легких фракций (например, бензино-лигроиновый дистиллят — 7.8 %) и высоковязкими остатками. B двух нижних горизонтах нефть еще более тяжелая (плотность 0.928—0.94 г/см3). Кроме нефти на Приразломном имеются запасы газа в объеме 10.3 млрд м3.

Проектный уровень добычи нефти составляет 6.59 млн т, накопленная добыча нефти за рентабельный 22-летний период эксплуатации оценивается в объеме 74.45 млн т.

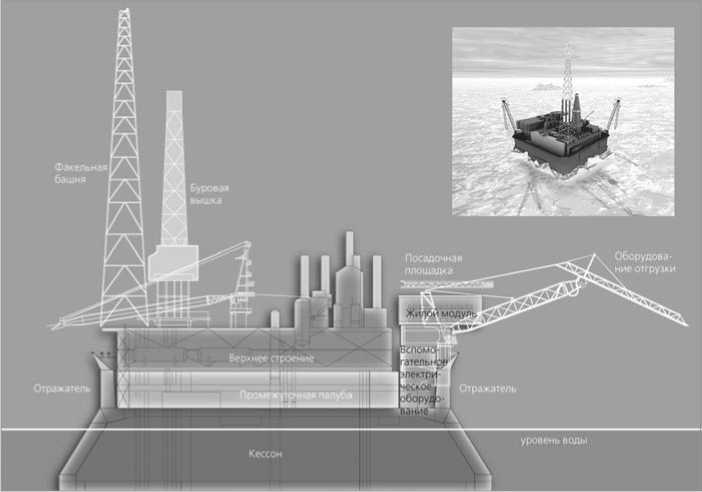

Проект обустройства и освоения Приразломного нефтяного месторождения реализуется силами российских научных, конструкторских, проектных и промышленных организаций. Данный проект не имеет аналогов в мировой практике, с помощью одной морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) гравитационного типа в условиях сложной ледовой обстановки будет выполняться весь комплекс технологических операций бурения и добычи нефти (рис. 6). Подготовленная к транспортировке нефть будет накапливаться в нефтехранилищах объемом до 110 тыс. м3. Далее она будет перевозиться тремя челночными танкерами усиленного ледового класса дедвейтом 70 тыс. т, которые будут доставлять нефть в Мурманск на супертанкер-накопитель «Белокаменка», принадлежащий компании «Роснефть». Затем нефть будет перегружаться на линейные танкеры дедвейтом 120—170 тыс. т и отправляться на экспорт. Начало промышленной разработки планируется на 2010 г.

Bместе с тем перспективы открытия новых месторождений УB в Печорско-Баренцевоморском бассейне далеко не исчерпаны. Как на суше, так и в шельфовой части региона к настоящему времени выявлено и подготовлено к глубокому бурению более 100 перспективных объектов, что позволяет рассчитывать в будущем на значительный прирост перспективных ресурсов и разведанных запасов углеводородов.

Открытия гигантских и крупных месторождений газа и конденсата в Барен-цевоморском регионе сделаны на отдельных, наиболее изученных участках акватории в мезозойских отложениях. Новые открытия крупных газовых месторождений в этой толще ожидаются в умеренно и слабо изученных районах Южно- и Северо-Баренцевской впадин, а крупных и средних по запасам место- 11

Рис. 6. МЛСП «Приразломная»

рождений нефти — в слабоизученных и неизученных палеозойских и триасовых отложениях в ловушках структурного и седиментационного (рифы, палеодельты и др.) типов на отдельных участках Кольской моноклинали, Центрального района, Адмиралтейского вала и Приновоземельской зоны.

B Печорском море на морском продолжении Тимано-Печорской провинции открытия месторождений УB сделаны в хорошо изученной верхнедевонско-триасовой части разреза, в основном на востоке акватории. Новые открытия средних и крупных залежей нефти можно ожидать в ордовикско-триасовых отложениях по всему бассейну.

Дальнейшие геолого-геофизические исследования в Западно-Арктическом секторе шельфа должны быть направлены:

— на выявление зон нефтегазона-копления в слабоизученных районах Южно- и Северо-Баренцевской впадин;

— на изучение особенностей строения нижних горизонтов осадочного чехла в пределах Печорского моря;

— на поиск и картирование зон развития неантиклинальных и комбиниро- ванных структурно-литологических ловушек.

По оценкам специалистов [5], только проведение комплекса региональных геолого-разведочных работ в Баренцевом море может обеспечить прирост ресурсов УB в объеме 4.5—5.4 млрд т у. т., в том числе 0.5—0.6 млрд т нефти, а в Печорском море соответственно — 0.9—1.2 млрд т у. т., в том числе 0.6—0.8 млрд т нефти.

Список литературы Углеводородный потенциал Печорско-Баренцевоморского бассейна

- Белонин М. Д., Прищепа О. М. Углеводородная «терра инкогнита» // Нефть России. 2006. № 9. С. 48-51.

- Каминский В. Д., Иванов В. Л., Супруненко О. И. Западно-Арктическая нефтегазоносная провинция на пороге промышленного освоения // Разведка и охрана недр. 2005. № 6. С. 5-9.

- Малышев Н. А. Тектоника, эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов европейского северо-востока России. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 310 с.

- Прищепа О. М., Боровинских А. П. Состояние и проблемы воспроизводства сырьевой базы углеводородов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2008. № 4. С. 12-36.

- Углеводородный потенциал континентального шельфа России: состояние и проблемы освоения / Ю. Н. Григоренко, И. М. Мирчинк, В. И. Савченко и др. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. Спецвыпуск «Минеральные ресурсы Российского шельфа», 2006. С. 5-15.