Углеводороды и их производные в минеральных водах Восточно-Уссурского и Медвежьего участков курорта Шмаковка

Автор: Потурай В.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся первые данные по составу и относительному содержанию углеводородов и их производных средней летучести в минеральной воде с высоким содержанием СО2 из скважин двух участков Шмаковского месторождения, расположенного в Приморском крае. Указывается концентрация общего углерода органического и содержание органического вещества средней летучести в единицах прибора. При помощи полевой установки для проведения твердофазной экстракции были получены экстракты исследуемых вод непосредственно на месте отбора. Методом капиллярной газовой хромато-масс-спектрометрии установлены разнообразные органические компоненты, которые составляют 15 гомологических рядов. Выявлено доминирование в исследуемых минеральных водах алифатических углеводородов (н-алканы, изоалканы, алкены и др.). Остальные органические вещества, идентифицированные в экстракте углекислых вод Шмаковского месторождения, - кислород- и серосодержащие соединения, а также ароматические (в том числе и гетероароматические) углеводороды. В статье описывается молекулярно-массовое распределение предельных углеводородов и рассчитанные геохимические индексы нечетности. Для установленных органических соединений предполагается бактериальное происхождение, а также преобразование органических остатков микробиологического генезиса под действием углекислого газа. Выявленные эфиры фталевой кислоты имеют не инструментальное происхождение (в ходе хроматографического анализа), а растворены в минеральной воде. Кроме этого, для Восточно-Уссурского участка предполагается антропогенное влияние, что было отмечено ранее другими исследователями. Проведенное исследование органических компонентов средней летучести углекислой минеральной воды Шмаковского месторождения имеет значение как для региональной экологии, так и для бальнеологии. Полученная база данных по органическим компонентам в минеральных водах известной здравницы Дальнего Востока может быть использована для выявления соединений, которые благотворно влияют на организм человека или наносят вред, а также для определения компонентов - индикаторов техногенного загрязнения.

Органическое вещество, углекислые минеральные воды, углеводороды, генезис, сверхкритический флюид со2

Короткий адрес: https://sciup.org/143184332

IDR: 143184332 | УДК: 550.461(571.63) | DOI: 10.31433/2618-9593-2025-28-1-15-27

Текст научной статьи Углеводороды и их производные в минеральных водах Восточно-Уссурского и Медвежьего участков курорта Шмаковка

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679000, e-mail: ,

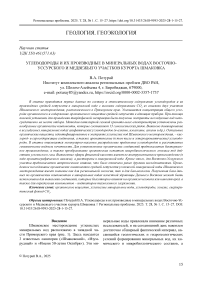

Шмаковское месторождение углекислых минеральных вод расположено в западной части Приморского края (рис. 1). Здесь находятся 3 известных санатория («Шмаковский», «Изумрудный» и «Имени 50-летия Октября»). Эти ми- неральные воды привлекали внимание различных исследователей, и на сегодняшний день накоплен достаточно обширный фактический материал, касающийся геологических и гидрогеологических условий формирования минеральных вод, их химического и микробиологического составов, а

также генезиса растворенных в них газов [4–6, 8, 13, 14, 28–30, 40]. Однако состав органических соединений, которые также являются одними из важнейших компонентов природных вод, здесь изучен не был. Водовмещающими породами являются палеозойские гранитоиды, перекрытые сверху маломощным слоем аллювиальных отложений. Это гидрокарбонатно-магниево-кальци-евые воды с высоким содержанием углекислого газа магматического происхождения [13, 30, 40]. Здесь выделяются пять перспективных участков минеральных вод с высоким содержанием СО2, которые разведаны скважинами (рис. 1). В данной работе будут рассмотрены минеральные воды из двух скважин, которые вскрывают Восточно-Ус-сурский (скважина № 47) и Медвежий (скважина № 15-70) участки соответственно. Это скважины глубиной от 112 до 209 м, с температурой воды на выходе 13.7–18.0 ° и pH 5.86–5.92.

В ходе наших предыдущих исследований рассмотрено органическое вещество (ОВ) средней летучести в гидротермальных системах континентальной части Дальнего Востока [16–19, 22–24]. Были установлены разнообразные углеводороды (УВ) и их производные, среди которых доминировали предельные и ароматические УВ, а также карбоновые кислоты и их эфиры. Цель настоящей работы – определить состав и генезис ОВ в Вос-точно-Уссурском и Медвежьем участках углекислых минеральных вод Шмаковского месторождения.

Методика исследования

Пробы воды были отобраны из двух скважин Шмаковского месторождения: скважина № 47 Восточно-Уссурского участка (санаторий «Изумрудный») и скважина № 15-70 Медвежьего участка («Шмаковка-1»). Непосредственно на месте отбора осуществлялась пробоподготовка с

Рис. 1. Геологическая картосхема Шмаковского месторождения холодных минеральных вод, по [40], на врезке обзорная карта с местом расположения Шмаковских вод

1 – аллювиальные отложения; 2 – плиоценовые базальты; 3 – палеозойские гранитоиды; 4 – четвертичные глины; 5 – скважины и их номера; 6 – границы исследуемых участков с высоким содержанием CO2

Fig. 1. Geological map-scheme of the Shmakovka cold mineral water deposit, according to [40], in the inset – the overview map with the Shmakovka waters location

1 – Quaternary alluvium; 2 – Pliocene basalts; 3 – Paleozoic granitoids; 4 – Quaternary clays; 5 – borehole (number); 6 – boundaries of the study areas, with high CO2 content

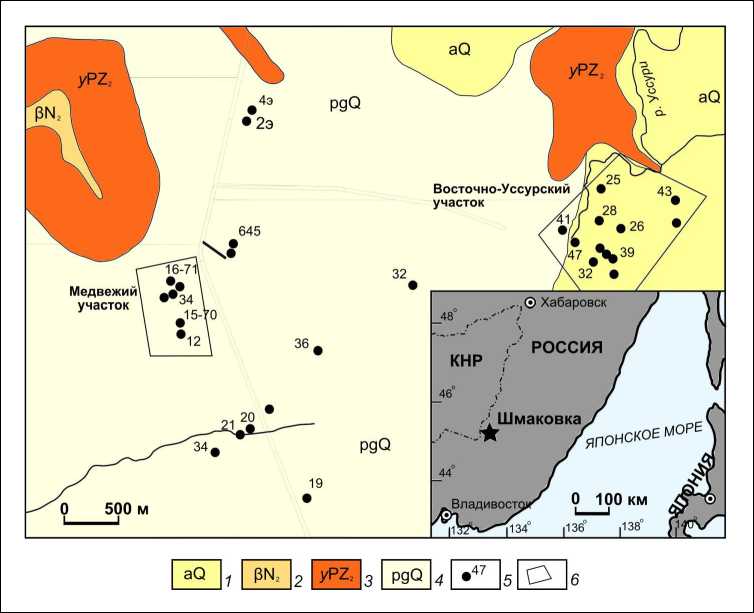

использованием твердофазной экстракции (ТФЭ). Суть этого метода пробоподготовки заключается в экстракции интересующих исследователя органических веществ на сорбенте, который запакован в одноразовые картриджи, и их элюировании подходящим растворителем. Принципиальная схема ТФЭ представлена на рис. 2. Она состоит из следующих этапов: 1) активация сорбента путем загрузки на него подходящего растворителя, а также удаление растворителей и подготовка сорбента к внесению анализируемой воды (этап кондиционирования); 2) сушка сорбента для удаления микрокапель, использующихся при кондиционировании растворителей; 3) внесение образца в картридж (органические соединения из исходной матрицы переходят на сорбент); 4) промывка сорбента для удаления мешающих компонентов; 5) сушка сорбента; 6) элюирование сорбента, которое осуществляется путем загрузки в картридж подхо- дящего растворителя [20, 33–35]. В ходе наших исследований использовались картриджи с сорбентом DSC-18 (50 мг) компании Supelco (Sigma Aldrich), последовательно кондиционированные 2 мл гексана, метанола и хлористого метилена и высушенные в токе газа аргон высокой чистоты. Непосредственно на месте отбора для уравновешивания сорбента вносилось 2 мл дистиллированной воды, а затем уже 100 мл анализируемой воды. Элюирование проводилось в лаборатории непосредственно перед хроматографическим анализом хлористым метиленом (500 мкл), который собирался в виалы объемом 1.5 мл.

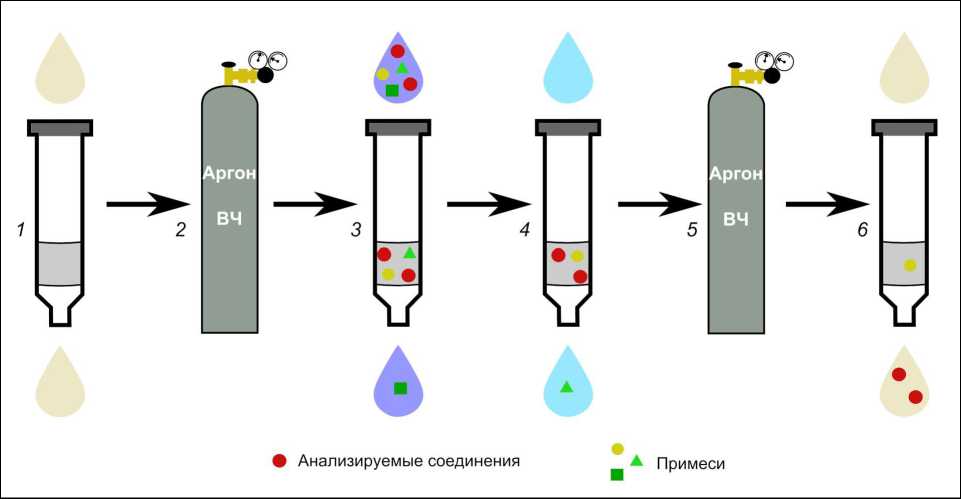

Качественный анализ органических компонентов проводился методом капиллярной газовой хромато-масс-спектрометрии [10, 48] в лаборатории ИКАРП ДВО РАН (аналитик – В.А. Потурай) на газовом хромато-масс-спектрометре Shimadzu GCMS-QP2010Ultra. Температура инжектора

Рис. 2. Схема твердофазной экстракции, по [19, 33–35]

1 – кондиционирование сорбента растворителями (бледно-желтая капелька); 2 – сушка сорбента в потоке аргона и подготовка для внесения пробы; 3 – фильтрация анализируемой воды (фиолетовая капелька);

4 – промывка сорбента и удаление мешающих компонентов (голубая капелька); 5 – сушка сорбента в потоке аргона и подготовка для элюирования; 6 – элюирование растворителем целевых компонентов (бледно-желтая капелька)

Fig. 2. Scheme of solid-phase extraction, according to [19, 33–35]

1 – solvent conditioning of the sorbent (pale yellow droplet); 2 – sorbent drying in an argon flow and preparation for sample introduction; 3 – filtration of the analyzed water (violet droplet); 4 – sorbent washing and removal of interfering components (blue droplet); 5 – sorbent drying in an argon flow and its preparation for elution; 6 – elution of target components with solvent (pale yellow droplet)

320 ºС, температура ионного источника 250 ºС, температура интерфейса 310 ºС. Были получены хроматограммы по полному ионному току (ПИТ), по которым идентифицировались органические соединения средней летучести. Идентификация пиков осуществлялась по масс-спектрам и индексам удерживания (индекс Ковача) [12]. Сравнение проводилось с библиотечной (NIST, EPA) и собственной базами данных. Оценку относительного содержания соединений в пробе проводили по площадям пиков, выраженных в единицах прибора. Сумма всех соединений, установленных в пробе, равнялась 100%. Пробы воды для анализа общего углерода органического были отобраны в пластиковые бутылки объемом 100 мл. Ана-

Т аблица

Гомологические ряды органических соединений и их доля в процентах, общий углерод органический и площадь всех пиков в единицах прибора

Table

Homological series of organic compounds in their shares’ percentage, total organic carbon and all peaks area in the instrument units

Углеводороды и их производные

В Восточно-Уссурском участке (скважина № 47) установлено 63 органических соединения, которые относятся к 15 гомологическим рядам (табл.) [3]. Здесь преобладают нормальные и разветвленные алканы, занимающие в сумме более 50% от состава всех органических соединений. Содержание Сорг достигает 3.1 мг/дм3. В Медвежьем участке найдено практически в два раза меньше органических компонентов (33 соединения, относящиеся к 11 гомологическим рядам), а по площади всех пиков в единицах прибора в пять раз меньше, чем в Восточно-Уссурском участке. При этом содержание Сорг немногим больше, что говорит о том, что здесь больше представлено нелетучих соединений, которые не фиксируются газовой хроматографией, чем в скважине № 47. Интересным является и тот факт, что по данным микробиологического исследования [8] в скважине № 47 установлено больше микроорганизмов, чем в скважине № 15-70, несмотря на то, что общий углерод органический преобладает в последней скважине. Вероятно, среднелетучее ОВ имеет преимущественно бактериальный генезис, вследствие чего этот тип ОВ преобладает там, где было установлено больше микроорганизмов.

Большое развитие изоалканов может указывать на микробиологическую переработку ОВ, то есть ОВ имеет, вероятно, бактериальное происхождение. На это указывает и присутствие в Восточно-Уссурском участке терпена – явно биогенного компонента. Наличие алканов, алкенов и алкинов в исследуемых водах может быть связано также с преобладанием диоксида углерода в газовом составе исследуемых минеральных вод. Эти компоненты плохо растворимы в воде, однако под воздействием СО2 они могут переходить в жидкую фазу, так как диоксид углерода, находясь в сверхкритическом состоянии, обладает высокой растворяющей способностью [1, 2]. Наличие этих компонентов зафиксировано в углекислых минеральных водах Тункинской впадины [15, 26, 27].

Кроме этого, в скважине Восточно-Уссур-ского участка установлен хлор-алкан, который не синтезируется микроорганизмами и может указывать на антропогенное загрязнение этих вод [46]. Галогенпроизводные органические соединения могут образовываться также в процессе горения при лесных пожарах. В этом случае они могли бы усваиваться растениями из загрязненного воздуха и затем попадать в природные воды после деструкции. Однако пока нет определенных данных о содержании галогенсодержащих УВ в растительных тканях [45]. Также не исключается его поступление в исследуемые воды вместе со сверхкритическим флюидом СО2. Как отмечалось в работе [7], галогенуглеводороды могут поступать из глубины вместе с магматическими газами. Однако в других углекислых минеральных водах [1, 15, 26, 32] хлоралканы не установлены.

Кроме алифатических УВ установлены эфиры, альдегиды и спирты. Эти соединения, вероятнее всего, имеют биогенное происхождение [43, 47]. Среди эфиров идентифицированы как четные, так и нечетные соединения. Спирты представлены более низкомолекулярными формами, среди которых преобладают компоненты с четным числом атомов углерода. Их образование может быть связано с окислением алканов и алкенов углекислым газом. К альдегидам относятся гексаналь, нонаналь, деканаль, тридеканаль и E-15-гептадеценаль, которые могли образоваться из спиртов. Карбоновые кислоты здесь не установлены. Их отсутствие указывалось и для других углекислых минеральных вод [15, 26]. Вероятнее всего, эфиры, альдегиды и спирты имеют бактериальное происхождение, включая преобразование органических остатков бактериального генезиса под действием углекислого газа. Кроме этого, в скважине № 47 наряду с хлор-алканом зафиксирован хлорсодержащий эфир (тридецилдихлорацетат), происхождение которого также может быть связано либо с техногенным загрязнением, либо с действием углекислого газа.

Большой интерес представляет наличие фталатов. Их доля в составе ОВ колеблется от 6.5% в скважине № 47 до 25% в скважине № 1570. Такое резкое увеличение фталатов в Медвежьем участке связано не с их реальным «скачком» в этой скважине, а с тем, что состав ОВ здесь наиболее беден – 33 соединения, и их количество по площадям пиков – минимальное. Эти соединения обычно рассматриваются как типичные загрязнители природных сред в результате антропогенного воздействия, так как являются универсальными пластификаторами и широко используются в пластмассовых и резиновых изделиях. Они отмечались в природных водах другими исследователями [41, 44, 51]. Они могут образовываться в природе под действием высоких температур [9].

Их наличие также может быть связано с инструментальным загрязнением, локализующимся в системе узла ввода образца в прибор [11, 21]. В предыдущих наших исследованиях эти компоненты также постоянно фиксировались на хроматограммах, что связывалось нами именно с инструментальным загрязнением. При вводе проб в хроматограф септа многократно прокалывается, при этом частицы материала септы попадают в испаритель, где из этих частиц выделяются летучие вещества (рис. 3). Далее эти компоненты фокусируются на холодной колонке и при получении хроматограмм дают нормальные пики примесей [21]. В зависимости от режима работы прибора и количества материала септы, попавшего в испаритель, загрязнение может проявляться как в одной, так и во множестве последующих хроматограмм. Для уменьшения случаев загрязнения выпускают иглы для микрошприцев с различными вариантами заточки. Однако полностью исключить попадание материала септы в испаритель этим способом невозможно. Нам удалось избавиться от этого инструментального загрязнения путем установки других «долгоживущих» септ и более частой их замены. В ходе холостого анализа колонки (без вкола пробы), а также растворителя, который предварительно был профильтрован через картридж для ТФЭ, на хроматограммах не фиксировались фталаты. Это говорит о том, что эти соединения растворены в исследуемых водах, а не были привнесены в результате отбора, хранения и анализа проб. Возможно, их наличие связано с процессами, происходящими в системе вода–по-рода–газ–органическое вещество, под воздействием СО2. Нельзя отрицать и техногенного генезиса, тем более что их максимальное содержание в единицах прибора зафиксировано в воде из Вос-точно-Уссурского участка, где такое загрязнение предполагается исходя из вышеприведенных данных и микробиологического исследования.

Ароматические УВ представлены ареном (1,3,5-три-бутилбензол), полициклическим ароматическим УВ (нафталином) и гетероароматически-ми УВ (соединения, содержащие кроме углерода и водорода атомы других элементов). К последнему ряду относятся 6 соединений, содержащих атомы кислорода, азота и серы. Ароматические УВ не являются типичными компонентами для живых организмов, хотя и встречаются в некоторых видах бактерий. В минеральных водах эти вещества распространены незначительно и колеблются от 1.6% в Медвежьем участке (причем здесь зафиксировано только одно соединение из этого класса,

Рис. 3. Схема инструментального загрязнения фталатами в ходе хроматографического анализа

Fig. 3. Scheme of instrumental contamination with phthalates during chromatographic analysis относящееся к гетероароматическим УВ) до 6.5% в Восточно-Уссурском участке (где есть и арен, и ПАУ, и гетероароматические УВ). Происхождение этих компонентов может быть связано с преобразованием органических остатков под действием СО2 в результате взаимодействия воды с водовмещающими породами.

Среди идентифицированных в минеральных водах из скважин № 47 и № 15-70 компонентов есть и серосодержащие соединения (кроме тех, которые присутствуют в составе гетероаро-матических УВ). Это 4-н-пентилтиан,S,S-диоксид в скважине № 47 (1.6%) и диметил-децил-мер-каптан в скважине № 15-70 (7.7%). Соединения, содержащие в своей структуре атом серы, вероятно, являются биогенными компонентами, так как сера – биогенный элемент и входит в состав некоторых аминокислот, витаминов и ферментов. Кроме этого, в исследуемых водах установлены бактерии цикла серы [8], что говорит о бактериальном происхождении этих соединений.

Молекулярно-массовое распределение нормальных алканов

В исследуемых углекислых минеральных водах идентифицированы н-алканы состава н-С10–

С35, причем высокомолекулярные гомологи характерны только для одной скважины – № 47. Доминирующий углеводород – тридекан, характерный бактериальный н-алкан, а группа низкомолекулярных гомологов н-С10–С14 занимает 47% в скважине № 15-70 и 28% в воде из скважины № 47. При этом зафиксировано преобладание нечетных УВ в этой области (отношения нечетных к четным 1.5 в Восточно-Уссурском участке и 1.7 в Медвежьем участке), что указывает на преимущественно бактериальное происхождение основной части ОВ здесь. Бактерии синтезируют низкомолекулярные нечетные гомологи н-С7, н-С9, н-С11, н-С13 и н-С15 [25]. В минеральной воде из скважины № 47 доля высокомолекулярных соединений достигает 55% от состава н-алканов, при этом индексы нечетности (CPI и OEP) близки к единице (от 0.9 до 1.1). Такое распределение н-алканов характерно либо для глубоко преобразованного ОВ (например нефтяного), либо для химического ре-синтеза органических остатков растительного генезиса [22, 36–39, 42, 49, 50]. И в том, и в другом случае нужны определенные физико-химические условия (высокая температура и давление), которых нет в исследуемых минеральных водах. Примерно равное содержание четных и нечетных гомологов в высокомолекулярной области в воде из Восточ-но-Уссурского участка может быть связано с их экстракцией сверхкритическим флюидом СО2 из водовмещающих пород. Также это может указывать на техногенное загрязнение, тем более что оно для этого участка предполагается исходя из других характеристик ОВ и микроорганизмов.

Заключение

В результате проведенного исследования в углекислых минеральных водах Шмаковского месторождения установлено 63 органических соединения, которые относятся к 16 гомологическим рядам, в скважине № 47 из Восточно-Уссурско-го участка и 33 компонента / 11 гомологических рядов в скважине № 15-70 Медвежьего участка. Содержание органических веществ в этих водах колеблется от 3.1 до 4.1 мг/дм3. Максимальных относительных концентраций достигают гомологические ряды нормальных и изо- алканов. Кроме них установлены кислород- и серосодержащие компоненты и ароматические УВ.

По данным молекулярно-массового распределения алканов ОВ имеет микробиологический генезис, включая трансформацию органических остатков бактериального происхождения под действием СО2. На бактериальный генезис установленных соединений указывает и наличие различных групп микроорганизмов, исследование которых было проведено ранее другими исследователями.

Установлено, что минеральные воды Вос-точно-Уссурского участка, вероятно, испытывают на себе антропогенное влияние. На это указывает присутствие в составе ОВ хлор-углеводородов, характер распределения нормальных алканов и микробиологические исследования. Присутствие фталатов по данным сравнительного хроматографического анализа не связывается с инструментальным загрязнением, а обусловлено процессами, происходящими в минеральных водах под действием сверхкритического флюида углекислого газа. Кроме этого, нельзя исключать и техногенного источника этих компонентов.

Автор признателен генеральному директору ООО «Скит» Сергею Витальевичу Русакову за содействие в отборе проб воды. Автор благодарит заведующую ПНИЛ ГГХ ФГАОУ ВО НИ ТПУ Альбину Анатольевну Хващевскую за помощь в проведении анализов Сорг.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.