Уголовная и административная ответственность за загрязнение атмосферы: смешение до уровня тождества (размышления о качестве законов в России)

Автор: Лопашенко Н.А.

Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos

Рубрика: Сравнительно-правовые исследования в юридической науке

Статья в выпуске: 1 (75), 2024 года.

Бесплатный доступ

Атмосферный воздух относится к тем природным благам, без которых человечество не может существовать, и потому он охраняется и административно-правовыми, и уголовно-правовыми средствами. Параметры этой охраны вместе с тем крайне неясны, и отделить правонарушение от преступления часто не могут ни высококвалифицированные практики, ни ученые - специалисты в области уголовного права. Несмотря на то что законодатель использует разную терминологию, суть отклоняющегося поведения и в административном, и в уголовном праве связана с двумя группами действий: 1) с выбросами веществ в атмосферу или с другим вредным физическим воздействием на нее; 2) с нарушением правил эксплуатации различных очистных сооружений.

Качество уголовного законодательства, загрязнение атмосферы, соотношение административного и уголовного права, экологический вред

Короткий адрес: https://sciup.org/142240177

IDR: 142240177 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.33184/pravgos-2024.1.10

Текст научной статьи Уголовная и административная ответственность за загрязнение атмосферы: смешение до уровня тождества (размышления о качестве законов в России)

В воздухе так много загрязнений, что, если бы не наши легкие, не было бы места для его размещения.

Р. Орбен

Все, что вас интересует, не случится, если вы не сможете дышать или пить. К. Саган

Вместо вступления: отклоняющееся поведение в сфере охраны атмосферного воздуха и его виды; гипотеза исследования

Атмосферный воздух относится к тем природным благам, без которых человечество не может существовать, и потому он охраняется и административно-правовыми, и уголовно-правовыми средствами.

Параметры этой охраны вместе с тем край- не неясны. Где совершается правонарушение, влекущее административную ответственность, а где начинается экологическое преступление – вопрос вопросов, осложняющий правоприменение, которое решает его по-разному, усматривая при схожих обстоятельствах то правонарушение, то преступление.

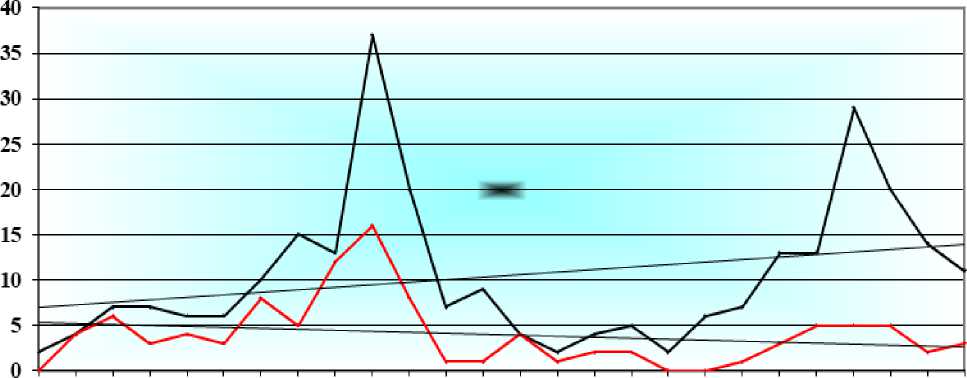

Регистрация преступности при этом мала, если не сказать – ничтожна; ежегодно возбуждается от 2 до 37 (это максимум) уголовных дел (см. рис. 1).

1997 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 009 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2 018 2019 2020 202 1 2022

Количество пр е отуплений —1— Количество привле ч енных

Рис. 1. Динамика регистрации преступности по ст. 251 УК

Статистика судимости и вовсе единична. Так, в 2022 г. ни один человек не был осужден по ст. 251 УК, в 2020 г. двое осуждены по ч. 1 ст. 251 УК. Но это не означает, что такие преступления, как загрязнение воздуха, не совершаются. Проблема в том, что административные правонарушения и неквалифицированный состав преступления похожи, на что не раз указывалось в доктрине [1; 2].

Начиная разбираться в этой проблеме, я сформулировала для себя гипотезу о соотношении административной и уголовной ответственности в области охраны атмосферного воздуха. По моему представлению, анализ покажет значительное совпадение составов административного правонарушения и преступления, хотя бы на уровне понятийного аппарата (см. рис. 2).

Рис. 2. Гипотеза исследования: соотношение административного правонарушения и преступления, связанных с загрязнением воздуха

Сфера соприкосновения на схеме как раз и есть пересечение административного и уголовного права, охраняющих атмосферу от загрязнения.

Несмотря на то что законодатель использует разную терминологию, суть отклоняющегося поведения и в административном, и в уголовном праве связана с двумя группами действий: 1) с выбросами веществ в атмосферу или с другим вредным физическим воздействием на нее; 2) с нарушением правил эксплуатации очистных сооружений.

Первое административное правонарушение проявляется в двух самостоятельных формах, предусмотренных, соответственно, ч. 1 и 2 ст. 8.21 КоАП: 1) в самовольных, без специального разрешения, выбросах вредных веществ в атмосферный воздух или осуществляемом при таких же условиях вредном физическом воздействии на воздух (ч. 1); 2) в выбросах вредных веществ в атмосферный воздух или вредном физическом воздействии на него, когда специальное разрешение на такие действия в принципе есть, но допущены виновные нарушения его условий (ч. 2).

Первая форма преступного деяния по ст. 251 УК заключается в нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Таким образом, здесь не упоминается специальное разрешение на выбросы (что сближает преступление и первую форму административного правонарушения) и речь идет не о нарушении условий таких разрешений, а о нарушении правил выброса веществ в атмосферу.

Второе административное правонарушение включает в себя три разных и самостоятельных деяния: 1) нарушение правил эксплуатации сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению; 2) неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению; 3) использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры, за исключением случаев, предусмотренных ст. 8.51 КоАП «Нарушение законодательства в области охраны окружающей среды» (ч. 3 ст. 8.21 КоАП).

Соответствующая разновидность преступного загрязнения атмосферы состоит в нарушении эксплуатации установок, сооруже- ний и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха (ч. 1 ст. 251 УК).

Сравнительный анализ преступления и административных правонарушений, связанных с негативным воздействием на воздух

Беглое знакомство с указанным экологическим преступлением вроде бы не сви- детельствует о каких-либо проблемах его разграничения с таким же экологическим правонарушением: состав преступления сформулирован как материальный, преступление окончено, если есть последствия – загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, в то время как административное правонарушение наделено законодателем формальным составом, в котором вредно и административно наказуемо уже само деяние (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1

Объективные признаки административного правонарушения и преступления, связанных с посягательством на атмосферный воздух (первая разновидность, ч. 1 и 2 ст. 8.21 КоАП и ч. 1 ст. 251 УК)

|

Признаки |

Правонарушение – ч. 1 и 2 ст. 8.21 КоАП |

Преступление – ч. 1 ст. 251 УК |

|

Форма деяния |

|

Нарушение правил выброса в атмосферу |

|

Что является предметом выброса |

Вредные вещества |

Загрязняющие вещества |

|

Когда деяние окончено |

С момента выброса, вредного физического воздействия или нарушения условий специального разрешения выброса |

С момента загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха |

Таблица 2

Объективные признаки административного правонарушения и преступления, связанных с посягательством на атмосферный воздух

(вторая разновидность, ч. 3 ст. 8.21 КоАП и ч. 1 ст. 251 УК)

|

Признаки |

Правонарушение – ч. 3 ст. 8.21 КоАП |

Преступление – ч. 1 ст. 251 УК |

|

Форма деяния |

|

Нарушение эксплуатации объектов |

|

Объекты |

Сооружения, оборудование или аппаратура для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух |

Установки, сооружения и иные объекты |

|

Когда деяние окончено |

Когда действия (бездействие) могут привести к загрязнению воздуха (по первым 2 формам). С момента использования неисправных объектов |

С момента загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха |

Но попытка разобраться в том, что же представляет собой непреступное или преступное посягательство на атмосферу, очень скоро приводит к появлению вопросов, на которые сложно получить ответ.

Деяние в запрещенном отклоняющемся поведении, связанном с выбросами в атмосферу и негативным физическим влиянием на нее, и его элементы

К элементам деяния следует относить вещества, которые выбрасываются в атмосферу, сами выбросы, физическое воздействие на атмосферу, условия разрешенных и неразрешенных выбросов и воздействия, условия для наступления административной и уголовной ответственности (последствия, иное).

Вещества, воздействующие на атмосферу

Административное правонарушение заключается в выбросе вредных веществ, а преступление – в выбросе загрязняющих веществ. Как соотносятся эти понятия?

В Федеральном законе от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 13 июня 2023 г.) «Об охране атмосферного воздуха» (далее – ФЗ 1999 г.), то есть в главном законе в этой сфере, мы не найдем не только понятия, но и упоминания вредных веществ, а вот понятие загрязняющего вещества дано: химическое вещество или смесь веществ, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов, которые поступают в атмосферный воздух, содержатся и (или) образуются в нем и которые в количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также вредное воздействие на жизнь, здоровье человека (ст. 1).

Не формулирует понятие вредного вещества и базовый природоохранный закон – Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 4 августа 2023 г.) «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ 2002 г.). Однако в одном случае (ч. 2 ст. 69) закон употребляет термин «вредное вещество» вместе с термином «загрязняющее вещество»: «Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включает в себя в том числе государственный учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух…» (здесь и далее выделения курсивом мои. – Н. Л. ).

Таким образом, можно констатировать, что не только преступление, но и правонарушение связано с выбросами загрязняющих веществ, хотя с точки зрения корректности терминологии в КоАП следовало бы использовать тот термин, который используется в ФЗ 1999 г.

На нормативном уровне существует утвержденный распоряжением Правительства РФ1 перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, в том числе отдельно для атмосферного воздуха (вступает в силу с 1 января 2024 г., включает 293 наименования; тот, который действует до конца 2023 г., состоит из 254 позиций).

Выбросы в атмосферу:

понятие и границы толкования для отклоняющегося поведения

Теперь о понятии «выбросы в атмосферу». И здесь снова большие проблемы в толковании этих терминов, как в определении административного правонарушения, так и в понимании преступления. Ни в первом, ни во втором в законе не конкретизировано, какие именно выбросы в атмосферу имеются в виду.

Между тем в позитивном законодательстве общее понятие выброса отсутствует, зато ФЗ 1999 г. знает два вида выбросов: 1) предельно допустимый выброс («норматив выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем или масса химического вещества либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса в атмосферный воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, и при соблюдении которого обеспечивается выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха»); 2) временно разрешенный выброс («показатель объема или массы загрязняющего ве- щества, устанавливаемый для действующего стационарного источника и (или) совокупности действующих стационарных источников на период поэтапного достижения предельно допустимого выброса или технологического норматива выброса» – ст. 1), который устанавливается в том случае, если невозможно соблюдение предельно допустимых выбросов и (или) технологических нормативов выбросов для действующего стационарного источника и (или) совокупности действующих стационарных источников (ч. 4 ст. 12).

ФЗ 2002 г. тоже упоминает временно раз-решенные 2 выбросы (ст. 1); что касается понятия допустимого выброса, то оно определяется через категорию нормативов допустимых выбросов: «нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными источниками» (ст. 1)3.

Таким образом, понятие выброса формулируется в позитивном законодательстве только применительно к стационарному источнику: «источник выброса, местоположение которого определено с применением единой государственной системы координат или который может быть перемещен посредством передвижного источника» (ст. 1 ФЗ 1999 г.)4. Соответственно, и первая разновидность ад- министративного правонарушения или преступления, связанных с выбросами веществ в атмосферу, ограничивается именно таким толкованием: это негативное воздействие на атмосферный воздух, оказываемое стационарными источниками.

Коль скоро ни в административном, ни в уголовном законодательстве понятие выбросов не определено, следует признать, что это могут быть как разрешенные выбросы (предельно допустимые и временно разрешенные), однако осуществляемые с нарушением правил, порядка или условий их производства, так и выбросы, которые производят стационарные источники, работающие без официального разрешения (например, в рамках незаконного предпринимательства), то есть выбросы, разрешение на которые в принципе не запрашивалось.

Вредное физическое воздействие

О вредном физическом воздействии говорит только административный законодатель, прямого упоминания о нем в формуле экологического преступления нет, при этом анализ показывает, что и в ст. 251 УК речь о таком проявлении этого преступления не идет. ФЗ 1999 г. не знает такого понятия, как « вредное физическое воздействие», точнее сказать, не знает сейчас, после внесения изменений в Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 255-ФЗ, раньше акцент на вредности воздействия существовал.

В настоящее время ФЗ 1999 г. содержит общее понятие физического воздействия на атмосферный вокздух: воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду (ст. 1). В то же время в этой же статье определены два требования-норматива, при нарушении которых деяние может быть или правонарушением, или преступлением: предельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный воздух – норматив физического воздействия на атмосферный воздух, отражающий предельно допустимый максимальный уровень физического воздействия на него, при котором отсутствуют вредное воздействие на здоровье человека и негативное воздействие на окружающую среду; предельно допустимый норматив физического воздействия на атмосферный воздух – норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздух, при котором физическое воздействие от данного и от всех других источников не приведет к превышению предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух.

Разрешения (специальные разрешения) и правила выброса – физического воздействия на атмосферу; их нарушение

Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на атмосферный воздух, регламентированы ст. 15 ФЗ 1999 г.: «1. В целях предупреждения негативного воздействия на атмосферный воздух в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, устанавливаются обязательные для соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности требования охраны атмосферного воздуха , в том числе к работам, услугам и соответствующим методам контроля, а также ограничения и условия осуществления хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на атмосферный воздух. … 7. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена. 8. Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека и для окружающей среды на основании разрешений, выданных федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды».

Согласно ч. 1 ст. 13.1 ФЗ 1999 г. для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за исключением выбросов радиоактивных веществ, устанавливается разрешением на временные выбросы, комплексным экологическим разрешением или указывается в декларации о воздействии на окружающую среду в случаях, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды. Таким образом, ФЗ 1999 г., в отличие от законодательства административного, не употребляет понятие «специальное разрешение» на выброс, но говорит о разрешениях различных видов (разрешении на временные выбросы, комплексном экологическом разрешении (ст. 13.1), разрешении на выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух и разрешении на физическое воздействие на атмосферный воздух (ст. 14)). Законодательно предусмотрена и возможность выбросов на основании декларации о воздействии на окружающую среду (ст. 13.1), однако, думаю, что такие выбросы не подпадают под понятие выбросов, за которые может быть установлена какая-либо ответственность, хотя бы в силу того, что разрешение и декларация имеют разный статус: декларация подается заявителем – участником хозяйственной деятельности, а разрешение выдается властью этому заявителю.

Возникает вопрос, на который нет четкого ответа в законодательстве: выбросы на основании комплексного экологического разрешения при нарушении его условий могут быть наказуемыми в качестве правонарушения или преступления? Если следовать позиции административного законодателя, то тут нет специального , то есть с акцентом на охрану атмосферного воздуха, разрешения, оно касается сразу многих экологических благ. Видимо, поэтому об административной ответственности за выбросы с нарушениями можно вести речь только в тех случаях, когда требуется разрешение на временные выбросы или на выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух (ст. 14 ФЗ 1999 г.).

В отличие от административного и уголовного законодателя позитивный законодатель, определяя отклоняющееся поведение в сфере охраны атмосферного воздуха, не оперирует понятием «условия специальных разрешений», не употребляет терминологию «правила выброса в атмосферу». Безусловно, пожалуй, только одно: хозяйственная деятельность, которая связана или может быть связана с негативным воздействием на атмос- ферный воздух, подлежит обязательному контролю со стороны исполнительных органов и осуществляться должна на основе получаемых от них разрешений в том случае, когда законом предписано их получение. Любое отступление от разрешений, связанное с выбросами или иным физическим воздействием на воздух, должно признаваться нарушением условий или правил выброса (оба понятия – об одном и том же) и квалифицироваться или как нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21 КоАП), или как неквалифицированное загрязнение атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК).

Что касается физического воздействия на атмосферный воздух, то и оно должно осуществляться на основании разрешения, при этом, в отличие от выбросов, тут нет никаких исключений, оно требуется всегда. В ч. 2 ст. 14 ФЗ 1999 г. говорится: «Физическое воздействие на атмосферный воздух допускается на основании разрешения, выданного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». Соответственно, если такое разрешение отсутствует или нарушаются условия, регламентированные в нем, можно говорить об ответственности виновного лица. Собственно, это как раз и подчеркнуто в ч. 3 анализируемой статьи ФЗ 1999 г.: «При отсутствии разрешения на выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух, разрешения на физическое воздействие на атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Деяние в запрещенном отклоняющемся поведении, связанном с нарушением правил эксплуатации различных очистных сооружений, и его элементы

К элементам деяний, запрещенных в административном и уголовном законе, относятся: сооружения, оборудование, аппаратура для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, правила их эксплуатации, нарушение и отступления от правил, условия для наступления административной и уголовной ответственности (последствия, иное).

Сооружения, оборудование или аппаратура для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух – установки, сооружения и иные объекты

Первая половина упомянутых объектов использована в описании административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 8.21 КоАП; вторая половина (после тире) – в ст. 251 УК.

Обратившись к положениям ФЗ 1999 г., понимаем, что речь про одно и то же, хотя и в административном законодательстве, и в уголовном названия этих объектов даны как бог на душу положил – произвольно. В ст. 1 ФЗ 1999 г. говорится об установках очистки газа – сооружении, оборудовании, аппаратуре, используемых для очистки и (или) обезвреживания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Видимо, они имеются в виду и в ч. 3 ст. 8.21 КоАП, и в ст. 251 УК.

Правила эксплуатации установок очистки газа и их нарушение

Правила эксплуатации установок очистки газа утверждены уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. «В случае, если установки очистки газа отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, эксплуатация соответствующего технологического оборудования запрещена» (ст. 16.1 ФЗ 1999 г.).

Правила эксплуатации установок очистки газа (далее – газоочистная установка, ГОУ) утверждены приказом Минприроды России от 15 сентября 2017 г. № 498. В соответствии с п. 8 правил запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газа и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. ГОУ должна действовать бесперебойно и обеспечивать очистку и (или) обезвреживание выбросов от технологического оборудования (установки) в течение всего периода работы этого оборудования (с момента пуска (включения) до полной остановки) на уровне технических характеристик ГОУ, содержащихся в паспорте ГОУ (п. 9). Если ГОУ отключена или не обеспечивает проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов, эксплуатация соответствующего технологического оборудования (установки) запрещена (п. 10).

Исходя из приведенных положений, правила эксплуатации установок нарушаются и совершается административное правонарушение или преступление, если: установки вообще не используются, в том числе и тогда, когда они есть, но не включаются в хозяйственной деятельности – при умышленной вине; нарушаются технические характеристики, содержащиеся в паспорте установки, установка не справляется с обезвреживанием выбросов, используется неисправная установка – при эксплуатации ГОУ.

Условия административной и уголовной ответственности за деяния в отношении атмосферного воздуха

Они немного разнятся по разным деяниям, но удобнее их рассмотреть вместе, поскольку понятийный ряд совпадает.

Итак, выбросы и вредное физическое воздействие без разрешений, нарушение условий таких разрешений составляет суть административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 8.21 КоАП. Никаких дополнительных условий ответственности законодательно не установлено: если есть деяние с нарушениями – есть состав административного проступка.

Для преступления (ч. 1 ст. 251 УК) обязательными условиями ответственности, кроме деяния – нарушения правил выброса, является наступление последствий – загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, то есть состав преступления сформулирован как материальный.

Понятие загрязнения атмосферы уже приводилось, оно дано в базовом законе об охране атмосферы: поступление в атмосферный воздух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха и нормативы качества окружающей среды для атмосферного воздуха (ст. 1). При этом качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и нормативам качества окружающей среды для атмосферного воздуха; гигиенический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека; норматив качества окружающей среды для атмосферного воздуха – критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует негативное воздействие на окружающую среду (ст. 1).

Таким образом, загрязнение воздуха связывается на законодательном уровне уже и только с превышением гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха и с той границей, когда начинается негативное воздействие на окружающую среду, вне зависимости от его уровня и последствий. Границы эти, как мне представляется, крайне подвижны и зависят от фонового загрязнения атмосферы, от неблагоприятных метеорологических условий и др. Так, например, включенные в федеральный проект «Чистый город» крупные промышленные центры России – Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита – имеют высокий уровень фоновых загрязнений атмосферы5.

Между тем разрешения на выбросы требуются тогда, когда угроза качеству атмосферного воздуха не только реальна, но и высока. И если представитель хозяйствующего субъекта осуществляет выбросы без получения разрешения или с отступлением от него, то си- туация загрязнения атмосферы, о которой говорит специальный природоохранный закон и на которую как на последствие делает акцент уголовный законодатель, будет иметь место всегда. По каким тогда признакам проводить границу между правонарушением и преступлением? Только по субъективному усмотрению правоприменителя, что недопустимо.

Что касается второго возможного последствия загрязнения атмосферы как преступления – иного изменения природных свойств воздуха, то тут еще проще: поскольку оно представляет собой не что иное, как самостоятельное административное правонарушение – вредное физическое воздействие на воздух (воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду с угрозой причинения вреда здоровью человека или окружающей среде) [3].

Таким образом, нарушение правил/ус-ловий производства выбросов или оказание вредного физического воздействия выступают сразу признаком и правонарушения, и преступления, что недопустимо и просто абсурдно.

Точно так же нарушение правил эксплуатации очистных сооружений одновременно подпадает и под состав административного правонарушения, и под состав преступления; здесь и административный законодатель формулирует специфический материальный состав: ответственность установлена для ситуаций, когда нарушение правил могло повлечь загрязнение воздуха, а оно, в свою очередь, начинается при любом выбросе (см. рис. 3).

Рис. 3. Итог сравнительного исследования: соотношение административного правонарушения и преступления, связанных с загрязнением воздуха

Какая же ответственность при таких условиях приоритетна, если они конкурируют между собой? Еще раз: подобная ситуация не нормальна и должна быть исправлена на законодательном уровне.

Границы криминализации деяний, связанных с выбросами веществ в атмосферу и вредным физическим воздействием на нее

Представляется, что сфера преступного должна иметь более конкретное выражение за счет использования дополнительных криминообразующих признаков. Есть несколько возможных путей для этого.

Первый – самый очевидный : загрязнение атмосферы как преступление может быть сформулировано по тем же принципам, что и уголовно наказуемое загрязнение других экологических богатств, прежде всего вод (ст. 250 УК). Уголовная ответственность за загрязнение вод наступает при наличии существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, то есть существенного экологического вреда. Таким образом, уголовную ответственность будет влечь не любое загрязнение атмосферы, а такое, которое причинило существенный экологический вред или, как вариант, крупный имущественный ущерб (так называемый стоимостный подход [3]).

Зарубежное уголовное законодательство часто идет по такому пути при установлении уголовной ответственности за загрязнение атмосферы. Признак крупного/значительного/ существенного ущерба есть в числе квалифицирующих признаков состава загрязнения атмосферного воздуха и в УК Беларуси (ст. 274 – крупный ущерб), и в числе криминообразующих признаков состава загрязнения атмосферы по УК Республики Казахстан (ст. 329), и в ст. 230 УК Республики Молдовы (ущерб в значительных размерах окружающей среде, животному или растительному миру, здоровью населения или повлекшее смерть человека). Мне нравится формулировка состава преступления, которая есть сейчас в новом УК Республики Армения: «Загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха с превышением установленных нормативов выброса или вследствие нарушения правил эксплуатации установок, сооружений или иных объектов, если эти деяния причинили умышленно или по неосторожности существенный вред сельскохозяйственным угодьям, строениям, культурным ценностям, животному и растительному миру, землям и водам» (ст. 289).

Второй путь: использование в ст. 251 УК в качестве криминообразующего признака то-

Comparative legal research in legal science го, который ныне предусмотрен как квалифицирующий в ч. 2 – причинение вреда здоровью человека. Возможно ограничение этого вреда по ч. 1 вредом легким и средней тяжести.

Третий путь очень сложен технически, поскольку он связан с указанием в качестве границы преступного на кратное превышение нормативов качества атмосферного воздуха [4, с. 41]. Невозможность точной оценки его лицами, допустившими нарушение законодательства об атмосфере, например, в части выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, не позволят вменить им виновное совершение указанного преступления.

Есть еще один путь, который не слишком мне нравится, но который все шире применяется в уголовном законодательстве – использование административной преюдиции. То есть уголовная ответственность за загрязнение воздуха может наступать только в том случае, если лицо ранее было привлечено к административной ответственности за загрязнение атмосферы. Такой криминообразующий признак, наряду с другим, использует и белорусский законодатель.

Для меня предпочтителен первый или второй путь.

Список литературы Уголовная и административная ответственность за загрязнение атмосферы: смешение до уровня тождества (размышления о качестве законов в России)

- Гаевская Е.Ю. К вопросу разграничения уголовной и административной ответственности при загрязнении атмосферного воздуха / Е.Ю. Гаевская // Современное право. - 2019. - № 5. - С. 83-88. EDN: AHWGWR

- Странцов А.А. Проблемы правовой охраны атмосферного воздуха в России / А.А. Странцов // Административное право и процесс. - 2018. - № 6. - С. 49-52. EDN: XRNUTZ

- Бокуц Е.Ю. Толкование понятия "иное изменение природных свойств воздуха", используемого в диспозиции ст. 251 УК / Е.Ю. Бокуц // Законность. - 2014. - № 6. - С. 45-49. EDN: SIHWGX

- Виноградов В.П. Деятельность Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об охране окружающей природной среды / В.П. Виноградов // Экологическое право. - 2001. - № 2. - С. 33-42.