Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве: современное состояние, проблемы и пути их решения

Автор: Пестерева Ю.С., Рожкова О.И., Шагланова А.Н.

Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 4 т.19, 2022 года.

Бесплатный доступ

Банкротство является юридически обоснованным механизмом рыночной экономики и должно отвечать современным социальным реалиям. Несмотря на то что правовое поле в данной сфере отличается проработанностью, существующие проблемы в реализации положений института несостоятельности делают его уязвимым для криминальных проявлений. В статье анализируются основные проблемы, с которыми сталкивается правоприменитель и пути их решения. Авторы отмечают, что бланкетный характер нормы, предусмотренной ст. 195 УК РФ, требует учета регулятивных норм, в частности, ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Законодатель создал условия, ограничивающие применение ч. 3 ст. 195 УК РФ, установив, что уголовная ответственность может наступить только в случаях, когда функции руководителя организации возложены на арбитражного управляющего или на руководителя временной администрации кредитной организации. Для разрешения данной проблемы, предлагается изложить ч. 3 ст. 195 УК РФ в редакции, которая учитывает возможность привлечения виновного лица на всех стадиях процедуры банкротства, независимо от дополнительных процедур. Для повышения превентивного потенциала ч. 1 ст. 195 УК РФ авторы предлагают исключить категорию «крупный ущерб» из диспозиции статьи. Особое внимание уделяется вопросам определения субъектного состава ст. 195 УК РФ. Толкование ч. 2 рассматриваемой статьи позволяет сделать вывод, что соучастником данного преступления может быть кредитор, действия которого направлены на незаконное удовлетворение имущественных требований в ущерб другим кредиторам. В работе также рассматриваются отдельные вопросы юридической техники, предложен ряд новелл по совершенствованию ст. 195 УК РФ, а также рекомендации по ее применению.

Уголовное право, банкротство, неправомерные действия при банкротстве, ущерб, арбитражный управляющий, криминализация, конкурсный управляющий

Короткий адрес: https://sciup.org/143179262

IDR: 143179262 | УДК: 343.535 | DOI: 10.19073/2658-7602-2022-19-4-407-418

Текст научной статьи Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве: современное состояние, проблемы и пути их решения

Законодательство, посвященное юридическому статусу должника в его взаимоотношениях с кредиторами, насчитывает тысячелетнюю историю.

В добросовестных отношениях должника и кредитора все просто с точки зрения права: кредитор обращается к должнику, при его бездействии – в суд и, уже в дальнейшем, при помощи юридических средств понуждает его исполнить обязательства. Однако, проблемы, связанные с банкротством, не исчерпываются только применением законодательства о несостоятельности, поскольку, как свидетельствует мировой опыт, возникновение преступных проявлений в этой сфере – процесс неизбежный. В случаях, когда правоотношения в сфере банкротства осложняются криминальным содержанием, необходима юридически грамотная правовая конструкция, способная императивно воздействовать на лиц, действия которых посягают на установленный порядок признания должника несостоятельным (банкротом), а также на интересы кредиторов.

Преступления, совершаемые в рамках реализации института несостоятельности (банкротства) под видом гражданско-правовых отношений, - одно из наиболее опасных, разлагающих институты государства и гражданского общества явлений в сфере хозяйственно-экономической деятельности. Главной задачей института банкротства в России является своевременное выявление предприятий, попавших в трудное финансовое положение, предотвращение их банкротства и финансовое оздоровление неплатежеспособных предприятий. Сегодня эта задача, имеющая макроэкономическое и, во многом, решающее для экономики нашей страны значение, не находит эффективных путей решения. Если в 1998 г. банкротством завершалось 60 % возбужденных арбитражным судом дел о признании должника банкротом, то уже в 2020 г. – 85 %.

Правовое регулирование общественных отношений в сфере банкротства – одно из самых динамично изменяющихся. Это оказывает негативное влияние не только на эффективность применения норм института несостоятельности, но и на привлечение к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, поскольку ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) носит бланкетный характер. Так, за период с 2002 г. по декабрь 2021 г. было принято в общей сложности пятьдесят восемь федеральных законов, вносящих изменения в правовые институты, посвященные общим положениям о банкротстве; мерам по предупреждению банкротства организаций; разбирательству дел о банкротстве в арбитражном суде; оспариванию сделок должника; ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве; стадиям производства в деле о банкротстве, а также особенностям банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц. Несмотря на неоднократные изменения регулирующего законодательства, направленные на повышение его качества, приходится констатировать, что за 20-летнюю историю своего существования, банкротство в полной мере не стало истинно эффективным инструментом «санации» рынка от несостоятельных хозяйствующих субъектов [1, с. 41].

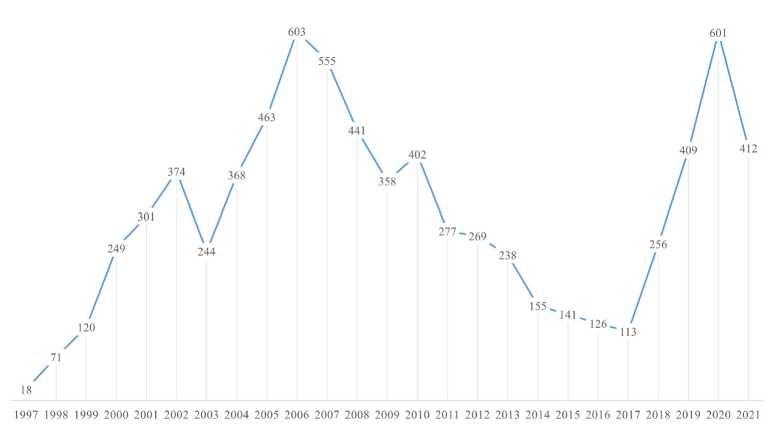

Анализируя статистику зарегистрированных преступлений по ст. 195 УК РФ, можно отметить ее волнообразную динамику (рис.). По нашим наблюдениям максимальные пороговые значения достигались именно в годы, когда вносилось наибольшее количество поправок в федеральное законодательство о банкротстве.

Неправильное применение нормативных актов, связанных с институтом несостоятельности, приводит к проблемам в уголовно-правовой сфере. Анализ изученной нами судебной практики

Рис. Динамика преступлений по ст. 195 УК РФ за 1997–2021 гг.

показывает, что в некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов ошибочно квалифицируют неправомерные действия при банкротстве как мошенничество (ст. 159 УК РФ), а также как присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ).

Более того, уголовное законодательство на сегодняшний день не учитывает всех потенциальных случаев противоправного использования процедур несостоятельности. Результатом такого положения дел является нарушение руководителями должников, кредиторами, арбитражными управляющими границ правовых институтов несостоятельности.

Комплексный анализ правоприменительной практики позволил выделить следующие проблемы.

Обстановка совершения преступлений как конструктивный признак ст. 195 УК РФ

Необходимым признаком объективной стороны ст. 195 УК РФ является обстановка совершения преступления, на которую прямо указывает законодатель – «при наличии признаков банкротства». В уголовном законодательстве данные признаки не приводятся, в связи с чем возникает необходимость обращаться к ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банк-ротстве)»1 (далее – Закон о банкротстве). В нем устанавливается, что признаком банкротства юридического лица является неспособность такого лица удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, связанным с выплатой заработной платы, выходных пособий, а также уплатой обязательных платежей в течение трех месяцев с момента, когда указанные требования должны были быть исполнены. Однако остается неясным, следует ли в качестве признака банкротства выделять вынесение арбитражными судами решения о признании организации банкротом. Полагаем, что решение арбитражного суда не должно выступать в качестве признака банкротства для целей ст. 195 УК РФ, за исключением деяний, предусмотренных чч. 21 и 3. Большинство правоприменителей рассматривают обстановку совершения неправомерных действий при банкротстве как реально существующие признаки банкротства, указанные в ст. 3 Закона о банкротстве. Отсутствие признаков банкротства в 49 % изученных нами материалов об отказе в возуждении уголовного дела по чч. 1 и 2 ст. 195 УК РФ не позволяло привлечь лицо к ответственности. Мы полагаем, что для стабилизации и унификации правоприменительной практики следует определять наличие признаков банкроства (обстановки), предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 195 УК РФ, руководствуясь буквальным толкованием ст. 3 Закона о банкротстве.

Способы неправомерных действий при банкротстве как признак объективной стороны

Объективная сторона ч. 1 ст. 195 УК РФ является сложной, при ее конструировании используется перечень альтернативных действий (бездействий), которые должны быть совершены при наличии признаков банкротства. Согласно диспозиции, деяние может быть выражено в следующих формах: сокрытие имущества, имущественных прав или обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях; передаче имущества во владение иным лицам, отчуждении или уничтожении имущества должника – юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Бездействие чаще всего выражается в уклонении или сокрытии (чаще всего частичном или полном непредоставлении бухгалтерских документов). Изучение 137 обвинительных приговоров по ст. 195 УК РФ за период 2011–2021 гг. позволило нам выявить процентное соотношение способов совершения данного преступления. Так, преступное отчуждение имущества встречается более чем в 51 % случаев, второе место занимает сокрытие имущества – 27 %, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов – 15 % от общего количества, на последнем месте – передача имущества в иное владение – 7 %.

Анализ содержания таких объективных признаков, как передача имущества во владение третьим лицам, а также его отчуждение, по нашему мнению, являются способами сокрытия имущества, в связи с чем, полагаем, что нет необходимости выделять их в качестве самостоятельных способов, учитывая терминологическую перегруженность ч. 1 ст. 195 УК РФ. Данный вывод можно подтвердить кассационным определением Краснодарского краевого суда от 15 сентября 2015 г. по делу № 87-9019/152, где судебная коллегия оставила обвинительный приговор в силе, ссылаясь на направленность умысла генерального директора АО «КЗМ» на сокрытие земельного участка путем его продажи по договору в пользу дочернего общества.

Если действия, связанные с передачей имущества, не сопряжены с его сокрытием, то они не могут причинить крупного ущерба, а, следовательно, выступать в качестве способа совершения преступления. Так, Ленинский городской суд г. Пензы в оправдательном приговоре от 14 сентября 2016 г.3 в отношении руководителя акционерного общества, передавшего по договору аренды холодильное оборудование стоимостью в 4 млн рублей, указал, что отчужденное имущество не выбыло из собственности общества, числилось на его балансе, не скрывалось им, откуда следует, что ущерба от передачи имущества по договору аренды не возникло.

Обращает на себя внимание дефект юридической техники в формулировке объективной стороны диспозиции, когда в обязательной связке со способами выступает признак « причинение крупного ущерба» . Такие способы, как «отчуждение или уничтожение имущества» повлечь причинение имущественного ущерба могут. Другие же альтернативные признаки, предусмотренные ч. 1 ст. 195 УК РФ (сокрытие имущества и сведений о нем), причинить ущерб не могут, так как имущество из предпринимательской деятельности должника не выходит.

Стоит отметить, что присутствует некоторая неточность и в формулировке диспозиции ч. 3 ст. 195 УК РФ, в части использования при конструировании объективной стороны такого способа, как «незаконное воспрепятствование». Воспрепятствование в вопросах деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации априори предполагается незаконным. Поэтому полагаем, что данный термин следует исключить из указанной нормы.

Крупный ущерб как конструктивный признак ст. 195 УК РФ

Бланкетный характер ст. 195 УК РФ обусловливает определенные сложности при ее применении. Нормы, в ней предусмотренные, сконструированы по типу материальных, т. е. оконченными такие деяния считаются с момента причинения крупного ущерба. Проанализировав материалы уголовных дел о банкротстве юри- дических лиц в период 2011–2021 гг., мы пришли к выводу, что в 85,4 % случаев ущерб причиняется в результате заключения мнимых сделок купли-продажи; договоров залога или поручительства, последствиями которых является ухудшение финансового состояния должника. Ключевая проблема – это качественная оценка ущерба, т. е., определение того, что составляет его объем. Для статьи 195 УК РФ крупным ущербом признается сумма, установленная в соответствии с примечанием к ст. 1702 УК РФ («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории»), т. е. сумма, превышающая 2 млн 250 тыс. рублей. Пункт 12 проекта постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, связанных с банкротством» связывает крупный ущерб с уменьшением собственных активов должника. И хотя в связи с отсутствием разъяснений со стороны судебных инстанций встречаются разнообразные точки зрения, подобную трактовку ущерба следует принимать в настоящее время как отправную точку4.

Стоит отметить, что в уголовноправовой литературе идут активные споры ученых-теоретиков относительно того, что стоит относить к крупному ущербу. Так, А. Н. Азрилияна, указывает, что при определении крупного ущерба правоприменитель должен учитывать и реальный ущерб наряду с упущенной выгодой, и ухудшение финансового положения потерпевших (в том числе урон, нанесенный их деловой репутации), и вред, причиненный государству от недополучения налогов, а также снижение объемов производства, банкротство хозяйствующего субъекта-

Siberian Law Review. 2022. Volume 19, no. 4 оценке по причине недостаточной стоимости собственного имущества; 2) совершение юридически значимых действий, влекущих невозможность отдельно взятого кредитора рассчитывать на удовлетворение своих денежных (а также иных имущественных) требований (т. е. причинение имущественного вреда кредитору). На содержание категории «имущественное требование», точнее всего, на наш взгляд, указал Восьмой арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 15 ноября 2016 г. по делу № А75-9748/20168. Так, суд, подчеркнул, что «единственным определяющим признаком денежного требования является обязанность уплатить деньги с целью погашения долга».

Анализ практики применения ст. 195 УК РФ, исследования различных точек зрения на природу и механизм определения крупного ущерба, а также изучение зарубежного уголовного законодательства в сфере криминального банкротства приводят нас к выводу о необходимости исключения категории «крупный ущерб» из ч. 1 ст. 195 УК РФ, с соответствующей утратой силы чч. 1, 2, 4 ст. 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Обосновать это можно следующим образом. Мы определяем непосредственный объект основного состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ, как финансово-юридические отношения и законные интересы участников экономической деятельности в сфере установленного порядка признания хозяйствующих субъектов несостоятельными (банкротами), действующих в рамках реализации процедуры банкротства. Основные принципы регулирования

кредитора и т. д.5 По мнению П. С. Яни, ущербом от преступлений, посягающих на интересы кредиторов, являются реальные имущественные потери кредиторов и упущенная выгода6. М. Г. Жилкин, полагает, что правоприменитель, определяя качественную сторону ущерба от преступлений в сфере банкротства, должен руководствоваться следующей совокупностью совершаемых должником действий: 1) уменьшает стоимость и размеры своего имущества; 2) увеличивает размер имущественных требований к должнику; 3) совершение должником сделок или юридически значимых действий либо бездействий, ухудшающих его экономическое положение или финансовое со-стояние7. По мнению П. А. Скобликова [2, с. 40–49], ущерб от неправомерных действий при банкротстве заключается в невозможности удовлетворения имущественных требований кредиторов за счет балансовой стоимости имущества должника. Ни одна из указанных позиций, на наш взгляд, не является состоятельной по причине того, что все они не позволяют правоприменителю установить в полной мере размер вреда, причиненного каждому кредитору в отдельности. Мы полагаем, что категория «крупный ущерб» по праву может считаться «правовой оценочной категорией». Учитывая и принимая во внимание вышеуказанные наиболее устоявшиеся точки зрения в науке уголовного права, позволим себе сформулировать собственное определение ущерба от неправомерных действий при банкротстве, который заключается в двух аспектах: 1) невозможность удовлетворения должником обязательств отдельно взятого кредитора в совокупной сферы несостоятельности нормами гражданского и уголовного права базируются на соблюдении паритета интересов государства, бизнеса и граждан. Цель института банкротства нельзя сводить только к защите интересов кредиторов. Предотвращение ликвидации должника, сохранение его как экономического субъекта – эти задачи должны иметь приоритетное значение.

Во-первых, это сохранение рабочих мест (что особенно актуально для градообразующих предприятий); во-вторых, функционирующие предприятия являются налогоплательщиками; в-третьих, должник нередко выступает участником торгово-производственной цепи, от него зависит нормальная деятельность его контрагентов (поставщиков, покупателей, клиентов). Многие предприятия имеют стратегическое значение для безопасности страны, особенно в условиях санкций и полной неопределенности вектора развития мировой экономики.

Часто инструменты криминального банкротства применяются для реализации недружественного поглощения активов предприятия, в основе которого лежит уголовно-правовая природа. При этом ущерб может выступать как в виде причинения реального ущерба, так и в виде упущенной выгоды, исчисляемый сотней миллионов рублей. Для установления размера упущенной выгоды, с учетом положения ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), требуется устойчивый продолжительный период финансовой оценки, который определяется годовыми периодами налоговой отчетности. Указанные обстоятельства понижают эффективность процесса противодействия преступлению. Конструирование ч. 1 ст. 195 УК РФ позволит повысить превентивную роль уголовного закона в части противодействия криминальным банкротствам и сохранения хозяйствующих субъектов.

Субъектный состав неправомерных действий при банкротстве

В июле 2021 г. в рамках реализации поручения В. В. Путина Правительству Российской Федерации – рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства о банкротстве, ст. 195 УК РФ была дополнена чч. 11, 21, 4, 5. Частью 11 ст. 195 УК РФ вводился квалифицированный состав преступления, в нем перечислялись субъекты, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Это лица, совершающие общественно опасные деяния с использованием своего служебного положения, а равно контролирующие должника лица, либо руководитель этого контролирующего лица, наделенный особыми полномочиями при управлении хозяйственной деятельностью предприятия-должника. В связи с бланкетным характером нормы, для определения исчерпывающего перечня субъективного состава преступления правоприменителю необходимо обращаться к специальному законодательству о банкротстве, а также руководствоваться общими нормами гражданского законодательства, чтобы определить объем полномочий, которыми он наделен [3, с. 373]. По действующему законодательству субъектами неправомерных действий при банкротстве могут быть:

-

1) руководитель либо учредитель юридического лица, которые не способны удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, при условии, что они не исполнены им в течение трех месяцев с календарной даты, когда они должны были быть исполнены. Сумма обязательств должна составлять 300 тыс. рублей. Однако стоит помнить про одно важное, на наш взгляд, ограничение. Так, субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195

УК РФ может быть руководитель далеко не каждого юридического лица, а только такой организации, процедура банкротства в отношении которой допустима в соответствии со ст. 65 ГК РФ. Согласно указанной норме не подлежат банкротству казенные предприятия, учреждения, политические партии и религиозные организации, а также государственные корпорации, если иное не указано в федеральном законе о ее создании;

-

2) физическое лицо (гражданин), которое не способно удовлетворить требования всех своих кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, при условии, что они не исполнены им в течение трех месяцев с календарной даты, когда они должны были быть исполнены. Сумма денежных обязательств при этом составляет 500 000 рублей. При этом важно отметить, что гражданин (в том числе и индивидуальный предприниматель) только тогда может быть признан банкротом, когда сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества;

-

3) физическое лицо, совершившее деяния, составляющие объективную сторону ч. 1 ст. 195 УК РФ, с использованием своего служебного положения;

-

4) контролирующее должника лицо, являющееся в соответствии с ч. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве физическое лицо, имеющее либо имевшее не более, чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а равно после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления от должника о несостоятельности, право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность каким-либо иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок, включая определение их условий;

-

5) руководитель должника, под которым, в соответствии с ч. 6 ст. 2 Закона о банкротстве понимается руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, которое в соответствии с федеральным законом осуществляет любую деятельность от имени юридического лица без доверенности;

-

6) арбитражный управляющий – физическое лицо, назначенное арбитражным судом для проведения процедуры банкротства в отношении несостоятельного юридического или физического лица, являющееся гражданином Российской Федерации и членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих (п. 24. ст. 2 Закона о банкротстве). Стоит отметить, что неправомерные действия при банкротстве, совершаемые руководителем организации в сговоре с арбитражным управляющим, на практике встречаются редко. Однако в качестве примера можно привести обвинительный приговор Кировского районного суда города Астрахани от 19 августа 2021 г. по уголовному делу № 1-8/20219 в отношении директора одного из организаций и временного управляющего, вступивших между собой в преступный сговор на предмет неправомерных удовлетворений имущественных требований заранее выбранного кредитора за счет активов компании-должника;

-

7) председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) – физическое лицо, возглавляющее временный орган, создаваемый учредителями юридического лица, проходящего процедуру банкротства в целях ликвидации последнего, т. е. фактически возглавляющее организацию;

-

8) руководитель контролирующего лица.

Таким образом, круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, следует признать закрытым. Установление точных признаков субъекта имеет важное значение при разграничении конкурирующих составов. Встречаются ситуации, когда уголовное дело возбуждается по признаками преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, однако в ходе судебного следствия выясняется, что деяние надлежит квалифицировать по ст. 195 УК РФ. Приведем следующий пример. Уфимским районным судом Республики Башкортостан было рассмотрено уголовное дело № 1-37/2110 в отношении руководителя организации С. М. Д. В ходе рассмотрения дела судья выяснил, что последний начал вывод активов организации в период внешнего наблюдения.

Некоторые вопросы, касающиеся специальных субъектов ст. 195 УК РФ, остаются фактически неурегулированными или вызывают споры. Первое: уголовная ответственность по ч. 3 ст. 195 УК РФ может наступить только в случаях, когда функции руководителя организации возложены на арбитражного управляющего или на руководителя временной администрации кредитной организации. Анализ ст. 66 Закона о банкротстве показывает, что процедуры наблюдения и финанскового оздоровления не предполагают возложения подобных функций на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации. Для разрешения данной проблемы предлагаем изложить ч. 3 ст. 195 УК РФ в редакци, которая учитывает возможность для правоприменителя привлечь виновное лицо на всех стадиях процедуры банкротства, без указания на не предусмотренные Законом о банкротстве процедуры. Изучение положений чч. 2, 21. ст. 195 УК РФ порождает вопрос, с какого момента при совершении злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего могут совершаться неправомерные действия при банкротстве. Так, С. И. Улезько полагает, что преступные действия, предусмотренные чч. 1, 2 ст. 195 УК РФ, могут выполняться независимо от того, на какой стадии процедуры несостоятельности они совершаются, т. е. на досудебном или судебном порядке признания банкротом11. Мы поддерживаем данную позицию, поскольку объективная сторона чч. 1, 2 ст. 195 УК РФ может иметь место при наличии признаков банкротства, как в судебном, так и в досудебном порядке.

Второе: существует точка зрения, что по ч. 2 ст. 195 УК РФ субъектом преступления может быть кредитор, проявляющий недобросовестное поведение, имущественные требования которого незаконно удовлетворяются в ущерб другим кредиторам. Кредитор может быть и соисполнителем, когда группа лиц совершает действия, направленные на захват имущества одного общества, в котором он имеет миноритарную долю в уставном капитале, но с учетом обстоятельств совершает действия в интересах конкурентного общества, в котором данная группа имеет доминирующее большинство. Полагаем, что данный подход не соответствует действительности, поскольку в указанных случаях сам кредитор не имеет полномочий для принятия юридически значимых решений и может выступать только как организатор, подстрекатель или пособник в неправомерных действиях при банкротстве.

Третье: поднимая проблему ограниченного субъектного состава, стоит отметить, что юридически обоснованной нам представляется позиция А. Н. Ляскало, предлагающего в качестве субъекта преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ, выделить главного (старшего) бухгалтера [4, с. 36–37]. Да, с точки зрения буквального толкования положений Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»12, он не имеет права на юридически независимое принятие решений по распоряжению имуществом организации-должника, однако он может преступным образом уклоняться от предоставления необходимых документов.

Заключение

Обобщая все вышеизложенное, стоит отметить, что проблем уголовноправового регулирования ответственности за неправомерные действия при банкротстве достаточно много. Они, на наш взгляд, существенно затрудняют процесс государственного противодействия криминальной несостоятельности, а также преступлений, с нею связанных. Мы полагаем, что разрешить данные проблемы поможет комплексный подход законодателя, целью которого является грамотное конструирование норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере банкротства, начиная от учета гражданско-правовой специфики общественных отношений в сфере несостоятельности, заканчивая уголовно- правовой. Проанализировав особенности правового регулирования уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве с точки зрения теории13 и практики, мы также хотели бы отразить в нашем исследовании ряд новелл – рекомендаций по совершенствованию данной нормы, а также по ее применению.

-

1. При определении обстановки совершения преступления необходимо руководствоваться буквальным толкованием ст. 3 Закона о банкротстве.

-

2. Полагаем, что определяющей целью института банкротства является не только и не столько справедливое удовлетворение требований кредиторов, сколько создание эффективного механизма обеспечения стабильности и развития экономики, ее устойчивости, в условиях внешнего воздействия и внутренних проблем.

-

3. Считаем возможной идею конструирования состава ч. 1 ст. 195 УК РФ как формального, с исключением признака причинения крупного ущерба для повышения превентивного потенциала нормы.

-

4. Бланкетный характер нормы обусловливает обращение к законодательству о банкротстве для определения круга субъектов Этот круг является закрытым в соответствии с действующим законодательством. Представляется разумным дополнить перечень специальных субъектов главным бухгалтером, а также исключить из ч. 3 ст. 195 УК РФ слово «возложены».

Список литературы Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве: современное состояние, проблемы и пути их решения

- Эймсон Д. М. Банкротство хозяйствующего субъекта по законодательству Российской Федерации. М., 2020. 141 с.

- Скобликов П. А. Применение норм УК РФ о неправомерных действиях при банкротстве // Уголовный процесс. 2013. № 1 (97). С. 40-49.

- Скворцова О. В., Зитулаева Д. А. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве: законодательные новеллы и судебная практика // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2022. Т. 8 (74), № 3. С. 370-386.

- Ляскало А. Н. К Вопросу о субъективных признаках криминальных банкротств (ст. 195-197 УК РФ) // Уголовное право. 2012. № 6. С. 35-40.