Угрозы санитарной безопасности в лесах и опыт их оценки

Автор: Лямцев Н.И., Комарова И.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Охрана и защита лесов

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается современное состояние оценки угроз санитарной безопасности в лесах. Исследован международный и отечественный опыт мониторинга негативных воздействий на леса, а также определения рисков и тенденций в изменении состояния лесов. Отмечена необходимость повышения точности оценки показателей и автоматизации анализа лесопатологической информации, что позволит повысить эффективность планирования и обеспечить своевременное проведение мер санитарной безопасности в лесах. Проанализирована многолетняя динамика показателей санитарного и лесопатологического состояния: площадь земель лесного фонда, пройденная пожарами; площади очагов вредных насекомых и болезней, санитарно-оздоровительных мероприятий, погибших насаждений в целом, а также от пожаров, насекомых, болезней, неблагоприятных погодных условий и антропогенных воздействий. Установлена тенденция ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесов, отмечен устойчивый рост площадей очагов болезней, стволовых вредителей, погибших насаждений. Для оценки изменения санитарного состояния лесов, негативных воздействий патологических природных и антропогенных факторов были использованы многолетние данные ведомственной и статистической отчетности.

Санитарная безопасность в лесах, показатели состояния лесов, распространение очагов вредных организмов

Короткий адрес: https://sciup.org/143178054

IDR: 143178054 | УДК: 630.4 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2021.4.06

Текст научной статьи Угрозы санитарной безопасности в лесах и опыт их оценки

В условиях возрастающего негативного воздействия на леса одной из актуальных задач становится улучшение их санитарного состояния. В статью 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации введены нормы по обеспечению санитарной безопасности в лесах, а затем разработаны соответствующие нормативные документы [1–3]. Под санитарной безопасностью в лесах понимается состояние защищенности лесов от вредных организмов и предупреждение негативных последствий влияния других факторов [4]. При этом защита от повреждения другими негативными факторами не относится к мерам санитарной безопасности, которые в основном заключаются в снижении угрозы и предупреждении образования очагов вредных организмов, являющихся следствием негативных природных и антропогенных воздействий, а также к оценке допустимого уровня этих воздействий (определение требований безопасного использования лесов).

К негативным факторам воздействия на леса относятся хозяйственно опасные вредные насекомые, болезни леса (корневая губка, опенок и др.), пожары (низовые, верховые, подземные), ветровалы (буреломы, снеговалы, снеголомы), засухи, избыточное увлажнение (затопление временное, постоянное, периодическое; заболачивание), промышленные выбросы (газы, пыль, дым в зонах острого и хронического отравления насаждений), подсочка, расстройство насаждений рубками (сплошными, выборочными, постепенными), рекреационные нагрузки, иные неблагоприятные условия для роста насаждений (повреждение животными, осушительная мелиорация, загрязнение радионуклидами и т.д.) [4–7].

В зоне интенсивного антропогенного воздействия на леса их ослабление и снижение устойчивости в основном происходит вследствие изменения гидрологического режима территорий, усиления рекреационных нагрузок, повышения объемов промышленных выбросов, снижения биоразнообразия. Состояние насаждений, произрастающих в неблагоприятных лесорастительных условиях (бедные, чрезмерно сухие, избыточно увлажненные, засоленные, маломощные почвы), определяется степенью соответствия экологических требований лесных пород этим условиям.

В настоящее время, по экспертным оценкам, совокупный ущерб от воздействия всех неблагоприятных факторов на леса значительно превышает общие расходы на их охрану, защиту и воспроизводство. Кроме того, сохраняются риски увеличения площадей очагов вредителей и болезней, а также погибших от их воздействия лесов.

Угрозу санитарной безопасности в лесах представляют природные негативные воздействия и побочные неблагоприятные эффекты при проведении лесохозяйственных мероприятий (например, применение химических средств защиты) [8]. Однако их роль в патологии лесов неодинакова. В первую очередь необходимо снижать воздействие хозяйственно значимых вредных организмов (насекомые, возбудители болезней леса), так как они усиливают процесс ослабления лесов другими биотическими и абиотическими факторами, что в итоге и определяет санитарное состояние насаждений. Кроме того, их воздействием можно управлять в большей степени, чем другими природными и антропогенными факторами. В то же время защита лесов от вредных организмов невозможна без учета и регулирования других негативных воздействий. Так, например, в разных регионах европейской части России возникновение вспышек массового размножения короеда-типографа происходило в результате влияния неблагоприятных погодных условий: в 1972–1975 гг. – засухи в центральных и восточных районах; в 1987–1996 гг. – ураганные ветры в Тверской, Пермской и Калининградской областях; в 1998–2000 гг. – засухи и ураганные ветры в центральных районах и в некоторых северных регионах (Псковская, Новгородская, Ленинградская области и др.) [9].

Количественная оценка рисков и угроз санитарной безопасности в лесах обеспечивается системой мониторинга, основная цель которого – получение достоверной информации, ее накопление, обработка и анализ результатов. В рамках мониторинга осуществляется оценка негативных воздействий на леса, причин повреждения лесов и их динамика [10–18]. Данные о санитарном состоянии лесов и очагах вредных организмов, полученные во всех регионах России в результате проведения лесопатологического мониторинга (ранее – надзора за вредителями и болезнями леса), накапливаются нами с 1977 г. Эти данные являются единственной информационной основой, позволяющей анализировать динамику санитарного состояния лесов в пространстве и во времени за длительный период. Они необходимы для оптимизации перечня оцениваемых показателей, повышения достоверности материалов мониторинга и оперативного выявления негативных воздействий на леса. Однако исследований по информативности этих данных для количественного описания патологических процессов в лесах и определения критериев угрозы санитарной безопасности недостаточно [7].

Материалы и методы

Решение поставленных задач достигалось путем системного подхода и проведения исследовательских, экспертных, аналитических работ на основе имеющихся литературных, научных и производственных данных по оценке санитарного состояния лесов и распространению очагов вредных организмов.

Для характеристики показателей состояния лесов и их динамики использовали многолетние данные об опасных явлениях (процессах, негативных воздействиях), представляющих угрозу санитарной безопасности в лесах; анализировали материалы Рослесхоза об очагах вредителей и болезней леса, повреждении лесов пожарами, ветром, влиянии иных факторов, а также сведения о лесохозяйственных и иных работах, изменении экологических условий, способных повлечь ослабление и повреждение лесов.

Для оценки и анализа гибели лесов по различным причинам задействованы следующие материалы статистической и отраслевой отчетности:

V сведения о лесных пожарах за 19652020 гг., которые включали данные Авиалесоохраны по годовым отчетам учреждений по авиационной охране лесов, а с 2003 г. – оперативные данные, предоставляемые субъектами Федерации во время пожароопасного сезона;

V обзоры санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации [14–18], в которых использованы формы оперативной отчётности Рослесозащиты № 1-ОЛПМ и 2-ОЛПМ, формы отчётности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений (№ 6-, 7-, 10-, 12-ОИП; 9-, 10-ИСДМ), форма федерального государственного статистического наблюдения (№ 12-ЛХ) и данные государственного лесного реестра.

Для оценки статистических характеристик временных рядов показателей состояния лесов (средних, экстремальных значений и др.) и их представления в графической форме применяли электронные таблицы Excel, в том числе для создания баз данных.

Результаты и обсуждение

Международный опыт. В европейских странах большое внимание уделяется мониторингу состояния лесов, идентификации основных прямых и косвенных факторов, вызывающих изменения в лесах на разных пространственных и временных уровнях, и установлению связей между ними (программа ICP-Forests). Европейская система мониторинга состояния лесов на постоянных пунктах наблюдений оценивает отпад деревьев, дефолиацию и дехромацию крон, причины и степень повреждения различных органов дерева [10]. Дополнительно в процессе мониторинга изучают влияние загрязнения воздуха на лесные экосистемы.

Цель измерений, рекомендованных на участках интенсивного мониторинга в рамках программы ICP Forests, – оценить риск прямого воздействия на лесные экосистемы и подтвердить взаимосвязь между концентрацией определенных газообразных загрязнителей и повреждением листвы, включая пространственные и временные изменения.

Например, известно, что пожары являются одним из важнейших факторов сукцессионной динамики лесов. Они не только повреждают деревья, но и приводят к нарушению или уничтожению лесной подстилки и гумуса, изменяют физические и химические свойства почв. Пожары окисляют органическое вещество почв, вызывают улетучивание (вещественный перенос в форме частиц, дыма и золы) и выщелачивание соединений элементов питания. Потери растительности, вызванные лесными пожарами, приводят к повышению температуры почвы, pH, доступности катионов.

В отчете о состоянии лесов Европы для оценки сохранности и жизненности лесных экосистем используют 4 индикатора программы ICP-Forests: атмосферные выпадения поллютантов; состояние почв, включая накопление углерода, кислотность, отношение и индекс C/N; степень дефолиации; повреждения [11].

В Северной Америке применяют различные виды лесопатологической классификации и картирования территории с целью установления границ и площади распространения карантинных видов насекомых, а также повреждений, нанесенных ими (зонирование очагов). Это является основой для выбора системы защитных мероприятий, например, ограничения распространения насекомых или только сокращения ущерба от них. Особенно детально эти методы разработаны для непарного шелкопряда как карантинного организма [12].

В настоящее время в мире особенно активно развивается фитосанитарная стандартизация. Так, в 2011 г. ФАО разработала Руководство по применению фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве [13]. Совместная Программа ФАО и Финляндии по лесному хозяйству «Управление устойчивыми лесами в условиях изменяющегося климата» поддерживает инициативы ФАО по интенсификации экологической, социальной и экономической устойчивости лесов и лесных ресурсов, а также повышению их полезности для жизни сельских районов, усилению их роли в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним.

Наиболее эффективным способом борьбы с вредными для леса организмами является интегрированное управление их популяциями (ИУВО), которое базируется на знаниях биологии древесной породы, вредного организма и его естественных врагов, что способствует удержанию вредных организмов под контролем. Программа ИУВО начинается с профилактики, в частности, с выбора способов лесовосстановления и ухода за лесами, которые сокращают популяции вредных организмов. Тщательный мониторинг вредных организмов обеспечивает своевременное планирование и проведение мероприятий по борьбе с ними. Поскольку ИУВО основывается на комбинации мер, то оно является одним из видов системного подхода к предотвращению проникновения вредных организмов [13].

Анализ международного опыта оценки рисков и степени угрозы санитарной безопасности в лесах показывает, что в странах с интенсивным ведением лесного хозяйства негативные воздействия на леса, особенно ущерб, оцениваются более детально. Потери измеряют по запасу древесины, площадные характеристики используют как дополнительные. При этом большое внимание уделяется повышению точности оценки показателей и автоматизации процесса анализа лесопатологической информации.

Обеспечение санитарной безопасности в лесах Российской Федерации. Меры санитарной безопасности в лесах России включают: лесозащитное районирование; проведение лесопатологических обследований и государственного лесопатологического мониторинга; предупреждение распространения вредных организмов, в том числе санитарно-оздоровительные мероприятия (рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины) и иные меры [3].

В рамках государственного лесопатологического мониторинга собирают наиболее полную информацию о гибели лесов на всей территории страны, которая должна в полной мере использоваться при оценке эффективности исполнения субъектами Российской Федерации полномочий в области лесных отношений.

Государственный лесопатологический мониторинг наземным способом ежегодно проводится на 100 млн га земель лесного фонда. На основе его данных осуществляют лесопатологические обследования, по результатам которых планируют санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Роль негативных факторов в деградации лесов характеризуют средние многолетние оценки площадей погибших насаждений (табл. 1). Так, в 2009–2018 гг. на пожары приходилось 62 % площади погибших лесов. Доля лесов, погибших в результате воздействия вредных организмов, составила около 20 % всей площади усохших лесов, из-за болезней – около 8,8 %, неблагоприятных погодных и почвенных условий – 17 %.

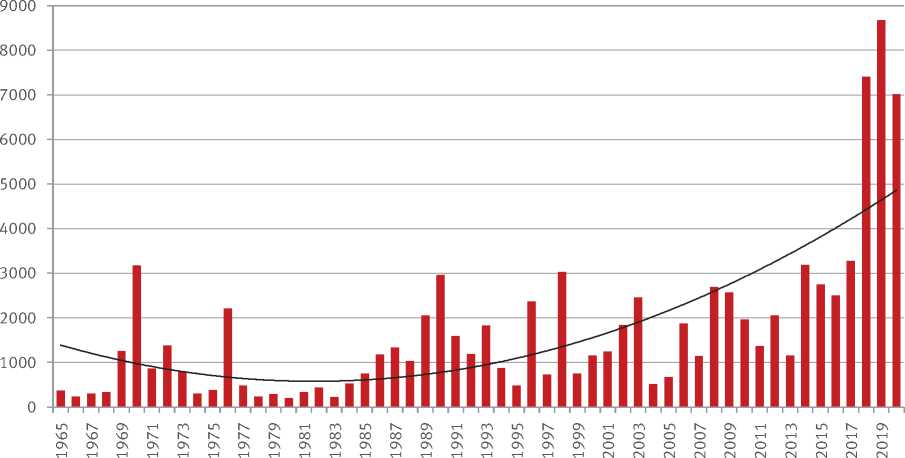

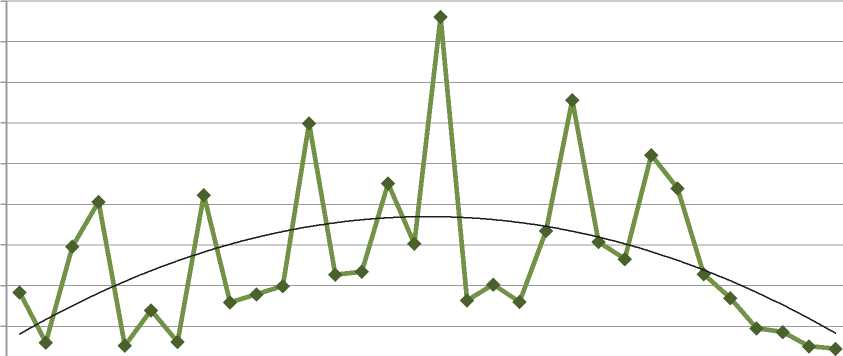

Таким образом, одной из основных причин, определяющих санитарное состояние лесов, распространение очагов наиболее вредоносных стволовых насекомых и объемы защитных мероприятий, являются лесные пожары . Результаты анализа многолетних сведений о распространении лесных пожаров представлены на рис. 1.

С 1965 по 2016 г. площадь земель лесного фонда, пройденная огнем, варьировала от 196,4 тыс. га (1980 г.) до 2 933,5 тыс. га (2014 г.).

Таблица 1. Оценки площадей и соотношение погибших от различных причин лесов

|

Показатель |

Распределение площади погибших лесов по причинам усыхания, га |

|||||

|

Вредные организмы |

Болезни |

Лесные пожары |

Неблагоприятные погодные условия |

Антропогенные факторы |

Всего |

|

|

Среднее за 2009–2018 гг. |

36 786 |

29 791 |

210 531 |

57 869 |

4 533 |

339 589 |

|

Среднее за 1977–2018 гг. |

33 844 |

11 568 |

23 1229 |

58 641 |

21 434 |

361 899 |

|

min |

882 |

578 |

53 122 |

11 224 |

567 |

42 362 |

|

max |

204 818 |

38 797 |

637 355 |

456 042 |

161 467 |

960 869 |

Рис. 1. Динамика площади земель лесного фонда, пройденной огнем

В 2018–2020 гг. произошло ее резкое увеличение, что в целом свидетельствует об устойчивой тенденции роста этого показателя с 1995 г.

Площадь погибших в результате пожаров насаждений в 1989–2020 гг. также значительно изменялась и была минимальной в 1995 г. (53,1 тыс. га), а максимальной – в 2000 г. (637,4 тыс. га).

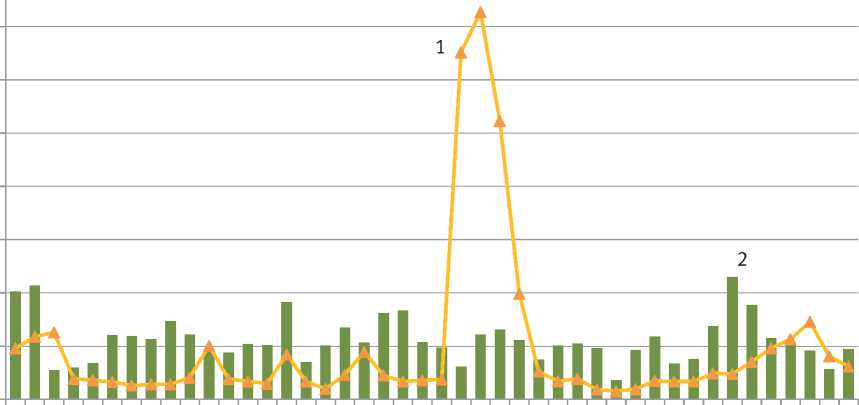

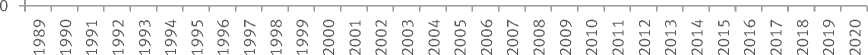

В 1977–2020 гг. очаги вредных организмов охватывали территорию от 1 326,1 тыс. до 10 391,8 тыс. га (среднемноголетнее значение – 3 322,52 тыс. га). Площадь очагов хвоегрызущих насекомых (рис. 2) варьировала от 151,6 тыс. до 7 274,3 тыс. га (среднемноголетнее значение – 959,62 тыс. га). Однако значение максимальной площади очагов вызывает сомнение, так как оно зафиксировано осенью 2001 г. с учетом площади очагов сибирского шелкопряда в Якутии (6 375,1 тыс га), достоверность оценки которых неоднозначна.

Площадь очагов листогрызущих насекомых за 1977–2020 гг. варьировала от 364,3 тыс. до 2 306,4 тыс. га (среднемноголетнее значение – 1 150,7 тыс. га) (см. рис. 2). В динамике показателя просматривается цикличность, однако тренд не выявлен. Листогрызущие насекомые менее вредоносны, чем хвоегрызущие, так как однократная сильная дефолиация лиственных древостоев не приводит к массовому усыханию деревьев.

Площадь очагов иных вредителей в эти же годы изменялась от 152,0 тыс. (1996 г.) до 2 004,6 тыс. га (2007 г.) (среднемноголетнее значение – 593,98 тыс. га). В группе «иных вредителей» наиболее важными являются стволовые насекомые, которые в последнее время по вредоносности выходят на лидирующие позиции, в связи с чем должны быть выделены в отдельную категорию и нуждаются в более точной оценке распространения очагов. Их площадь варьировала от 11,6 тыс. га (1985 г.) до 1 956,2 тыс. га (2007 г.), т. е. для динамики очагов был характерен экстремальный (примерно в 100 раз) устойчивый рост площадей. Период таких высоких темпов прироста очагов стволовых вредителей закончился, их увеличение возможно в значительно меньшей степени, а изменение площадей будет носить цикличный характер.

По материалам статистической и отраслевой отчетности о наличии очагов насекомых по регионам России за 1977–2020 гг. и многолетним данным А.И. Ильинского [19] (до 1965 г.), нами сделана оценка долговременных тенденций изменения степени угрозы санитарной безопасности в лесах вследствие их повреждения фитофагами

Рис. 2. Динамика площадей очагов хвоегрызущих (1) и листогрызущих (2) насекомых в лесах России в 1977–2020 гг.

[20]. Полученные оценки характеризуют динамику очагов наиболее опасных насекомых, которые способны в благоприятных для них условиях давать вспышки массового размножения на больших площадях и наносить значительный ущерб лесному хозяйству. В результате для 8-ми наиболее опасных видов хвоегрызущих насекомых установлены регионы, впервые вошедшие в зону очагового распространения, и регионы – кандидаты на исключение из нее (табл. 2).

По данным табл. 2 можно сделать следующие предварительные выводы. За последние 50 лет произошло изменение зон очагового распространения у всех 8-ми видов насекомых. Количество регионов, где впервые отмечены их очаги, варьирует от 3 (сибирский шелкопряд) до 12 (обыкновенный сосновый пилильщик).

В то же время в значительном числе регионов очаги (за исключением сибирского шелкопряда) в последние 50 лет не регистрировались, хотя ранее они там наблюдались. Таких регионов больше, чем территорий с инвазией: их количество варьирует от 7 (сосновый шелкопряд) до 17 (сосновая совка). Если очаги сосновой совки за последние 50 лет впервые зарегистрированы в 6 регионах, то в 17 регионах они больше не отмечались, т. е. наблюдается сокращение территории очагового распространения некоторых хвоегрызущих насекомых.

Таким образом, можно говорить не о расширении зоны очагов, а об изменении (смещении) их границ. О направлении таких изменений предварительно можно сказать, что для некоторых насекомых они достаточно четко просматриваются (например, изменение зоны очагов сибирского шелкопряда и смещение их границ в западном и северном направлениях). Однако для конкретизации и уточнения сделанных выводов требуется накопить и проанализировать дополнительный фактический материал, учитывая исключительную важность выявления закономерностей пространственного развития очагов насекомых.

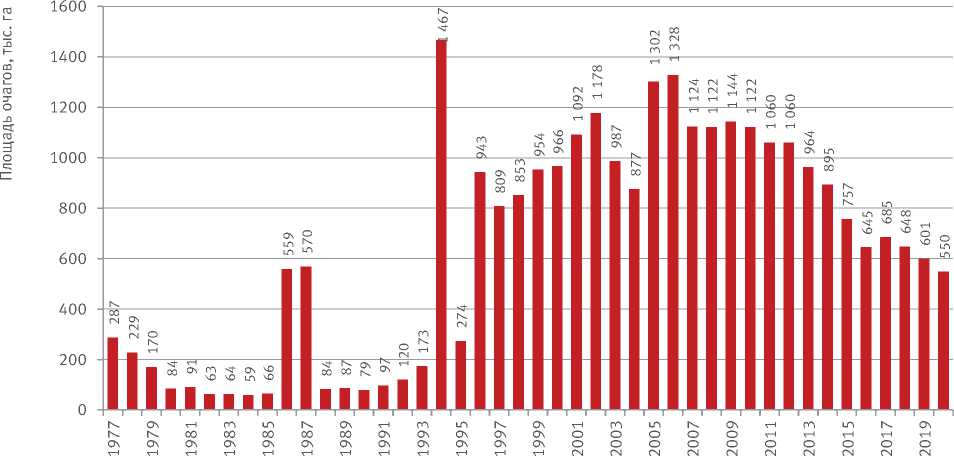

Площадь очагов болезней (рис. 3) с 1977 по 2020 г. изменялась существенно – от 63,0 тыс. га (1982 г.) до 1 466,98 тыс. га (1994 г.) (среднемноголетнее значение – 642,96 тыс. га). Однако эта оценка не точная, так как тренд является в некоторой степени систематической ошибкой. Рост площади очагов искусственно завышен из-за изменения критериев для определения очага и в результате более полного выявления гнилевых болезней в последнее время.

Усыхание лесов в результате повреждения насекомыми (табл. 3) в 1977–2020 гг. варьировало

Таблица 2. Характеристика тенденций распространения очагов хвоегрызущих насекомых с 1977 по 2020 г.

|

Вид насекомого |

Число регионов, где очаги зарегистрированы |

Число регионов, где очаги выявлены впервые |

Регионы, где очаги не наблюдались, но отмечались ранее |

||

|

всего |

в том числе |

||||

|

ранее не отмечались |

были возможны |

||||

|

Сибирский шелкопряд |

23 |

3 |

1 |

2 |

0 |

|

Сосновый шелкопряд |

24 |

9 |

5 |

4 |

7 |

|

Сосновая пяденица |

33 |

8 |

3 |

5 |

12 |

|

Сосновая совка |

25 |

6 |

0 |

6 |

17 |

|

Шелкопряд-монашенка |

31 |

7 |

0 |

7 |

10 |

|

Рыжий сосновый пилильщик |

44 |

11 |

3 |

8 |

9 |

|

Обыкновенный сосновый пилильщик |

36 |

12 |

10 |

2 |

13 |

|

Звездчатый пилильщик-ткач* |

16 |

8 |

7 |

1 |

1 |

*Данные за 1995–2020 гг.

Рис. 3. Динамика площадей очагов болезней в лесах России в 1977–2020 гг.

Таблица 3. Динамика площадей лесов, погибших в результате повреждения насекомыми, в 1977–2020 гг., га

Площадь насаждений, погибших в результате болезней леса (табл. 4) за 1977–2020 гг., в 3 раза меньше, чем от насекомых. Она изменялась от 0,58 тыс. га в 1986 г. до 38,8 тыс. га в 2016 г. (среднемноголетнее значение – 11,35 тыс. га).

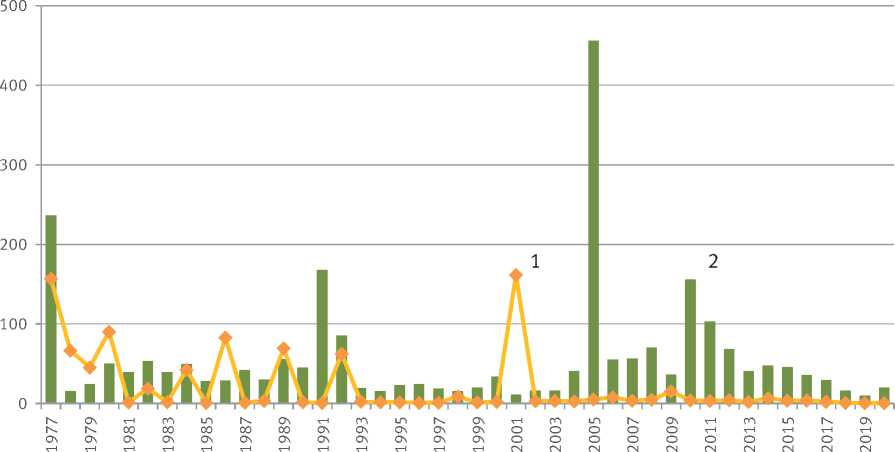

Минимальная площадь насаждений, погибших в 1977–2020 гг. от неблагоприятных погодных условий, отмечалась в 2001 г. (11,24 тыс. га), а максимальная – в 2005 г. (456,04 тыс. га) при среднемноголетнем значении – 56,66 тыс. га

Таблица 4. Динамика площадей лесов, погибших от болезней в 1977–2020 гг., га

|

Год |

Площадь |

Год |

Площадь |

Год |

Площадь |

Год |

Площадь |

|

1977 |

5 745 |

1988 |

1 437 |

1999 |

6 036 |

2010 |

27 840 |

|

1978 |

812 |

1989 |

3 306 |

2000 |

5 461 |

2011 |

32 618 |

|

1979 |

2 384 |

1990 |

779 |

2001 |

7 202 |

2012 |

30 348 |

|

1980 |

1 697 |

1991 |

1 479 |

2002 |

8 043 |

2013 |

24 585 |

|

1981 |

1 048 |

1992 |

1 398 |

2003 |

7 505 |

2014 |

38 212 |

|

1982 |

899 |

1993 |

808 |

2004 |

16 354 |

2015 |

34 768 |

|

1983 |

2 641 |

1994 |

1 073 |

2005 |

18 450 |

2016 |

38 797 |

|

1984 |

805 |

1995 |

1 869 |

2006 |

31 275 |

2017 |

25 691 |

|

1985 |

831 |

1996 |

3 527 |

2007 |

24 744 |

2018 |

23 869 |

|

1986 |

578 |

1997 |

2 196 |

2008 |

21 756 |

2019 |

9 500 |

|

1987 |

714 |

1998 |

5 085 |

2009 |

21 186 |

2020 |

4 054 |

(рис. 4). За тот же период площадь погибших от антропогенных воздействий насаждений изменялась от 0,57 га в 1985 г. до 161,47 тыс. га в 2001 г. (среднемноголетнее значение – 20,47 тыс. га).

Существенно снизилась площадь насаждений, погибших в результате повреждения дикими животными: от 18,9 тыс. га в 1980 г. до 42 га в 2015 г. (среднемноголетнее значение – 4,6 тыс. га).

К середине первого десятилетия XXI в. достоверно проявилась тенденция снижения биологической устойчивости лесов и ухудшения их санитарного и лесопатологического состояния на большой территории. Наиболее яркими примерами этого являются два крупномасштабных усыхания лесов в европейской части России. Площадь погибших и утративших целевое назначение старовозрастных ельников в Архангельской обл. составила около 2 млн га (2004–2008 гг.), в Центральном федеральном округе (2010–2014 гг.) – более 200 тыс. га. Крупномасштабное усыхание лесов происходило под влиянием комплекса

Рис. 4. Динамика площадей насаждений, погибших от негативного антропогенного воздействия (1) и неблагоприятных погодных условий (2)

факторов, а негативное воздействие массового размножения насекомых (короед-типограф) и болезней леса было сопоставимо или превышало ущерб лесному хозяйству от лесных пожаров.

На протяжении 15 лет (1989–2005) наблюдалось устойчивое увеличение (более чем на 250 тыс. га) площади погибших насаждений (рис. 5), а с 2013 г. она постоянно снижается.

Санитарно-оздоровительные мероприятия. Площадь сплошных санитарных рубок (рис. 6) с 1998 по 2011 г. постоянно увеличивалась (с 52,3 тыс. до 193,5 тыс. га), а затем стала снижаться и в 2020 г. составила 60,5 тыс. га. Выбираемый запас древесины варьировал от 116,4 (1999 г.) до 295,5 м3/га (2010 г.) (среднемноголетнее значение – 168,5 м3/га).

Рис. 5. Динамика площади погибших насаждений на землях лесного фонда

Рис. 6. Динамика площадей выборочных (1) и сплошных (2) санитарных рубок

Площадь выборочных санитарных рубок, наоборот, снижалась: с 303,2 тыс. га (1998 г.) до 67,5 тыс. га (2020 г.). При этом наблюдается устойчивый рост их интенсивности (в 2 раза – с 18 до 38 м3/га; среднемноголетнее значение – 27,5 м3/га).

Так как в настоящее время площадь санитарных рубок незначительна, они не предотвращают ухудшение состояния лесов.

В большинстве регионов России отмечается негативная тенденция накопления погибших лесных насаждений, оставшихся на корню, что вызвано недостаточными объёмами (а главное низким качеством) проводимых санитарно-оздоровительных и других мероприятий, направленных на локализацию очагов и разработку погибших лесных насаждений [15–18].

Ежегодно очаги массового размножения хвое- и листогрызущих вредителей в России действуют в среднем на площади около 2 млн га, из них на площади около 500 тыс. га необходимо проводить активные защитные мероприятия с применением химических и биологических пестицидов. Так, в 2013–2018 гг. площадь ликвидации очагов вредных организмов варьировала от 220,7 до 1 552,8 тыс. га и составляла в среднем 543,1 тыс. га.

Несмотря на сложную лесопатологическую ситуацию, считаем, что негативные тенденции можно ослабить путем эффективного противодействия лесным пожарам, так как они являются основной причиной гибели лесов.

На наш взгляд, с 2020 г. санитарное состояние лесов может стабилизироваться, а 30-летний тренд на его ухудшение изменится. Такое развитие ситуации возможно в связи с тем, что завершилось экстремальное (раз в 100 лет) усыхание еловых лесов. Однако для этого необходимо выполнить дополнительные мероприятия, обеспечивающие устойчивое сокращение площадей и интенсивности лесных пожаров, повысить эффективность защитных мер в очагах сибирского шелкопряда, предотвратить появление карантинных и распространение инвазивных организмов. В связи с этим предлагается существенно увеличить объемы работ по ликвидации очагов с применением пестицидов (до 600 тыс. га), а также выборочных санитарных рубок (до 450 тыс. га) ежегодно.

Выводы

В настоящее время в мире и России защита лесов рассматривается как составная часть системы противодействия фитосанитарным угрозам. Все больше внимания уделяется анализу негативных факторов, показателей и тенденций изменения состояния лесов, активно развивается разработка и применение фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве. Эти документы закрепляют тенденцию системного подхода к оздоровлению лесов.

Уровень санитарной безопасности в лесах определяется комплексом факторов и зависит от интенсивности негативных природных и антропогенных воздействий и объемов мероприятий по защите лесов. Основной причиной их гибели являются лесные пожары. Неблагоприятные последствия пожаров усугубляются размножением стволовых насекомых, которые в последнее время выходят на лидирующие позиции по вредоносности.

При этом в периоды крупномасштабного усыхания лесов воздействие массового размножения насекомых и болезней леса сопоставимо или превышает ущерб от пожаров.

Ситуация осложняется нежелательной тенденцией накопления погибших лесов, что обусловлено несвоевременным проведением и недостаточными объемами санитарно-оздоровительных мероприятий и приводит к еще большему распространению очагов стволовых вредителей и усыханию древостоев.

Результаты исследований целесообразно использовать для совершенствования методов оценки угроз санитарной безопасности в лесах за счет более полного и комплексного использования баз данных государственного лесопатологического мониторинга, отраслевой отчетности, автоматизации анализа информации, а также для повышения эффективности планирования и обеспечения мер по оздоровлению лесов.

Список литературы Угрозы санитарной безопасности в лесах и опыт их оценки

- Правила санитарной безопасности в лесах. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.

- Правила санитарной безопасности в лесах. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047.

- Бобринский, А.Н. Анализ законодательства и правоприменительной практики по защите леса и обеспечению санитарной безопасности : моногр. / А.Н. Бобринский, Е.П. Кузьмичев, М.Н. Ягунов ; под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.П. Кузьмичева. – М. : Всемирный банк, 2015. – 88 с.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57973-2017 «Санитарная безопасность в лесах. Термины и определения». Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 21.11.2017, № 1793-ст.

- Методы мониторинга вредителей и болезней леса / под общ. ред. В.К. Тузова. – М. : ВНИИЛМ, 2004. – 200 с.

- Рожков, А.А. Устойчивость лесов / А.А. Рожков, В.Т. Козак. – М. : Агропромиздат, 1989. – 239 с.

- Лямцев, Н.И. Анализ информативности статотчетности по защите леса / Н.И. Лямцев // Биологическая защита леса и лесопатологический мониторинг в России. – Пушкино, 2002. – С. 99–116.

- Знаменский, В.С. Интегрированная защита леса от непарного шелкопряда в США / В.С. Знаменский // Экспресс-информ. – ЦБНТИлесхоз, 1987. – С. 2–18.

- Маслов, А.Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов / А.Д. Маслов. – Пушкино : ВНИИЛМ, 2010. – 138 с.

- Методика мониторинга лесов по международной программе ICP-Forests. – М., 2008. – 46 с.

- Состояние лесов Европы, 2011 год [Электронный ресурс]. – Рим : ЕЭК ООН/ФАО. – Режим доступа: www.fao.orgECE-TIM-2011-02-R.pdf.

- The ecology, geopolitics, and economics of managing Lymantria dispar in the United States [Электронный ресурс] / P.C. Tobin, B.B. Bai, D.A. Eggen, D.S. Leonard // International Journal of Pest Management. – 2012. – Vol. 58. – № 3. – P. 195–210. – Режим доступа: www.fao.orgnrs_2012_tobin_001.pdf.

- Руководство по применению фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве [Электронный ресурс] // Документ ФАО по лесному хозяйству № 164. – Рим : ФАО, 2011. – 117 с. – Режим доступа: www.fao.org i2080r.pdf

- Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов в Российской Федерации в 2013 году и прогноз лесопатологической ситуации на 2014 год. – Пушкино : Рослесозащита, 2014. –145 с.

- Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации в 2015 году и прогноз лесопатологической ситуации на 2016 год. – Пушкино : Рослесозащита, 2016. – 145 с.

- Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации за 2017 год. – Пушкино : Рослесозащита, 2018. – 106 с.

- Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации за 2018 год. – Пушкино : Рослесозащита, 2019. – 114 с.

- Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации за 2020 год. – Пушкино : Рослесозащита, 2021. – 145 с.

- Ильинский, А.И. Организация надзора за хвое- и листогрызущими вредителями в лесах и прогнозирование их массовых размножений / А.И. Ильинский // Защита лесов от вредителей и болезней. – М. : Сельхозгиз, 1961. – С. 57–96.

- Лямцев, Н.И. Долговременные тенденции в распространении очагов массового размножения хвоегрызущих насекомых в лесах России / Н.И. Лямцев // Чтения памяти А.И. Ильинского : сб. докл. – Пушкино : ВНИИЛМ, 2012. – С. 30–41.