Украшения «городского типа» X-XI веков из Суздаля и его округи

Автор: Седова М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 212, 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327925

IDR: 14327925

Текст статьи Украшения «городского типа» X-XI веков из Суздаля и его округи

УКРАШЕНИЯ «ГОРОДСКОГО ТИПА» X-XI ВЕКОВ ИЗ СУЗДАЛЯ И ЕГО ОКРУГИ

Возникший, по-видимому, в середине X в. город Суздаль долгое время являлся своеобразным культурным и политическим центром Северо-Восточной Руси. Несмотря на то, что столицей земли в ранний период был Ростов, с середины XII в. - Владимир, а Суздаль главным городом был, видимо, только во времена княжения Юрия Долгорукого, летописная традиция устойчиво называет весь этот регион «Суздальской землей» (ПСРЛ, I, 1962, стб.436, 440). Судя по летописным сведениям в Суздале большую роль играло «старое» боярство. Однако материальные следы «столичности» города, выражающиеся в пышности и богатстве утвари и костюма знати, долгое время не улавливались. Княжеско-боярский убор Х-ХШ вв. известен нам только по кладам. Суздаль же мало подвергался нападениям и хотя и был захвачен и сожжен татаро-монгольским отрядом Батыя, однако, видимо, менее пострадал от нашествия, чем Владимир или Рязань. Поэтому в самом городе не было найдено таких крупных кладов золотых и серебряных украшений как в других древнерусских городах (Кондаков, 1896; Гущин, 1936). В монастырских ризницах города хранились, в основном, предметы связанные с христианским культом, хотя в некоторых случаях в качестве подношения особо чтимым иконам приносились и предметы украшений, в частности, шейные гривны) (Георгиевский, 1927, с. 72). Таким образом, налицо был определенный разрыв между наличием в Суздале таких архитектурных шедевров, как церкви Бориса и Глеба в Кидекше (1152 г.) и собора Рождества Богородицы (1222-1225 гг.), а также установившимися представлениями о богатстве городской знати, и теми материальными остатками ее культуры, которые дошли до наших дней. Только многолетние археологические исследования в Суздале и его ближайшей округе дали возможность воссоздать состав и типы городских украшений Х-ХШ вв.

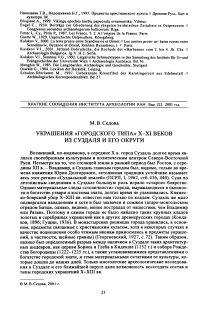

Рис.1. Клад XI в. из трех браслетов и височное кольцо из Суздаля. Золото.

Как известно, дорогой княжеско-боярский убор претерпевал на протяжении этого времени значительные изменения. В материалах кладов X-XI вв. преобладают довольно простые по форме шейные гривны, гладкие кованые браслеты и перстни, а также скано-зерненые изделия: височные кольца, круглые привески, лунницы и бусы. Все эти украшения подробно рассмотрены Г. Ф. Корзухиной в книге «Русские клады» (Корзухина, 1954, с. 62-71). Набор таких украшений встречен и в Суздале. В первую очередь это относится к кладу золотых браслетов, обнаруженному при раскопках в северо-восточной части кремля в слое XI в.

При исследованиях усадеб на обрыве р. Каменки в непотревоженном слое, перекрытом пожарной прослойкой 1096 г., а затем основанием вала начала XII в., вблизи жилой постройки (№ 9) был обнаружен клад из трех золотых браслетов (рис. I)1. Они дротовые круглые в сечении, с сужающимися концами. Вес их 97,6 г, 98 г и 101,4 г. На одном из браслетов колющим предметом сделана надсечка, для определения доброкачественности металла. Такой прием определения качества драгоценных металлов характерен для предметов, происходящих с Готланда. Наши браслеты находят там ближайшие аналогии (Thunmark-Nylin. Taf. 155: 6-9; 156: 1-3). На Руси подобные изделия найдены в кладах, зарытых в XI - начале XII в.: в Киеве в 1899 г. на усадьбе Л. И. Бродского на Б.Екатерининской ул., 9-2 золотых браслета весом 99,3 и 108,6 г вместе с 20 монетами 1033-1059 гг.; в Киеве на ус. Гребеновского в 1889 г. - золотой браслет; на Волыни, в Овручском у. д.Б.Хайча в 60-х гг. XIX в. - серебряный трехгранный в сечении браслет с обрубленными концами, весом 59,7 г (Корзухина, 1954, табл. XII, 1, № 30; Кондаков, 1896, табл. IX: 9). Аналогичный золотой браслет обнаружен был и в кургане около Юрьева-Польского (Спицын, 1905, с. 79, рис. 9). Судя по весу перечисленных браслетов, кратному денежной весовой гривне сер. X - XI в., определяемой В. Л.Яниным в 51,19 г, все они являлись не только украшениями, но и денежными единицами (Янин, 1956, с. 160).

Клад золотых браслетов в Суздале хорошо датируется найденными в постройке серебряными западноевропейскими монетами: денарием, чеканенным во Фризии, в г. Утрехте епископом Вильгельмом де Понте (1054-1076 гг.) и варварским подражанием германским монетам XI в. (Седова, 1997, с. 89). Сам клад является редчайшим свидетельством богатства, накопленного владельцами усадьбы.

К простым украшениям этого же времени следует отнести и перстневидное золотое височное кольцо с загнутым концом (рис. 1). Это типично славянское женское украшение найдено на той же усадьбе, что и браслеты.

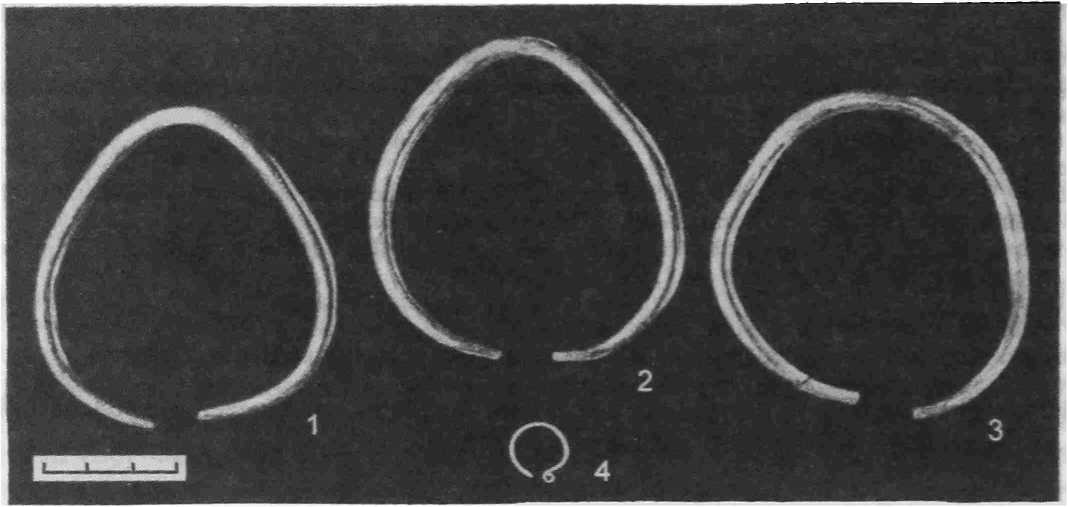

Скано-зерненые украшения «городского типа», входившие в дорогой княжеско-боярский убор, найдены в ближайшей округе Суздаля в курганных захоронениях. Так, в курганном некрополе, расположенном на «Михайловой стороне» на правом берегу р.Мжары, при ее впадении в р. Каменку (на юго-восточной окраине современного города) обнаружено значительное количество серебряных зерненых предметов XI - начала XII вв. В первую очередь это относится к головным украшениям - трехбусиннь/м височным кольцам. Они представлены несколькими типами. Наиболее распространенными являются височные кольца с напускными бусинами цилиндрической формы, сплошь покрытыми зернью и разделенными друг от друга сканной нитью. Такой комплекс встречен, например, в кургане 61 (погребение 3), где на висках похороненной женщины слева и справа находилось два кольца диаметром 2,3 см. Эти височные кольца (рис. 2: 1, 2) выполнены наиболее тщательно из всех других зерненых предметов,-найденных на «Михайловой стороне». В том же погребении у нижней челюсти обнаружено еще шесть трехбусинных зерненых колец диаметром 1,5 см (рис. 2: 3-7). В целом находки кургана 61 свидетельствуют о богатстве и знатности погребенной женщины.

В кургане 14/1968 комплекс украшений состоял из пяти серебряных трехбусинных височных колец (три и два у каждого виска). Бусины четырех колец имеют цилиндрический каркас с напаянными рядами зерни. Бусины пятого кольца - ажурные, сделанные из тонких петлевидных проволочек, на пересечении которых укреплены шарики зерни. В комплекс входит также круглодрото-вый бронзовый браслет с сужающимися концами, близкий по форме золотым браслетам из суздальской усадьбы XI в., описанным выше (Сабурова, Седова, 1984, рис. 7).

В кургане 6/1967 три височные кольца имели бусины, украшенные пирамидками из пяти шариков зерни, уложенных тремя рядами. Здесь же находился серебряный пластинчатый перстень с цилиндрическим щитком, украшенным треугольниками зерни и синей стеклянной вставкой (Седова, 1997, рис. 48: 24, 6) - рис. 2: 8). Аналогичные перстни найдены во владимирских курганах, причем А. А. Спицын отмечал их западный характер. Близкий по типу перстень известен среди великоморавских древностей X в. (Спицын, 19056, рис. 264, 266; Hruby, 1965, tab. XL: 1).

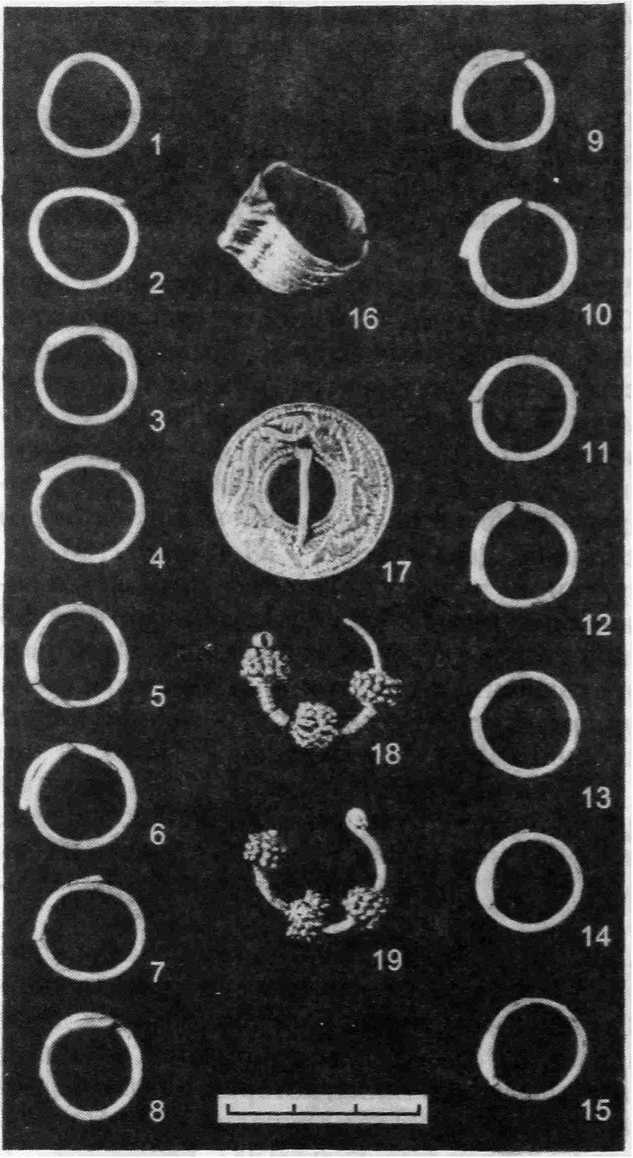

В кургане 96 комплекс находок свидетельствует также о богатстве погребенной, причем он производит впечатление стилистического единства и изящества. В него входят серебряные украшения: перстневидные височные кольца (шесть справа и девять слева) и два трехбусинных с зернеными бусинами (по одному слева и справа, ниже перстневидных), пластинчатый перстень с выступающей средней частью и гравированным растительным узором, а также пластинчатая круглая фибула с растительным узором (рис.З). Подобные перстни, возможно, являются характерным украшением Владимиро-Суздальского региона, т.к. известны они в материалах раскопов Владимира, Мурома и курганов у г. Петушки. Аналогичные кольцевидные фибулы известны среди находок владимирских курганов, причем А. А. Спицын отмечает их раннюю дату - «может быть, даже X в.» (Спицын, 19056, с. 119, рис. 247).

Всего в некрополе Суздаля найдено 27 серебряных трехбусинных зерненых височных колец. Нередко они встречаются вместе с кольцами из бус одного-двух рядов крупной зерни, узелковых и перстневидных.

В целом, по курганным находкам хорошо восстанавливается состав украшений зажиточных горожанок XI - начала XII в. Для погребений девочек до 1012 лет характерны многочисленные перстневидные височные колечки, расположенные от виска до плеч, т. е. вплетавшиеся в косы. В погребениях молодых

Рис.2. Скано-зерненые украшения.

1-8 - из курганов на Михайловой стороне Суздаля; 9-10, 12 - из курганов в Новосёлках; 13 - из с.Гнездилово; 11, 14—19 - из курганов в с.Васильках.

женщин находятся наиболее полные комплексы украшений с трехбусинными височными кольцами. Для старых женщин характерно ношение по одному перстневидному кольцу или серьге с каждой стороны.

Находки во многих погребениях дорогих серебряных изделий высокого ювелирного ремесла говорят о том, что похороненные в могильнике люди относились к знатной и зажиточной прослойке суздальского населения. В материалах могильника находит отражение свидетельство летописи о Суздале как о городе старого боярства, «старой чади».

В курганной группе у с. Новосёлки (Новосёлка Нерльская), расположенной в 5 км от Суздаля, при впадении р. Каменки в Нерль, большой интерес представляет находка однобусинной серебряной позолоченной серьги, украшенной скан-ной нитью, делящей бусину на восемь секторов, в центре которых помещены пирамидки по 5 шариков зерни (курган 15). Однобусинные серьги или височные кольца - довольно редкое женское украшение. Точной аналогии данной находке не известно, хотя близкие по форме серьги есть во владимирских курганах. Во всяком случае тонкость работы и материал (позолоченное серебро) свидетельствуют о богатстве погребенной. Дата изделия - XI в. (рис. 2: 9).

Наиболее яркой находкой в курганной группе у с. Новосёлки является серебряная круглая привеска, найденная в кургане 4 (рис. 2: 12). Диаметр ее 2,8 см. Это тисненая пластина, на лицевой стороне которой размещен сканный узор в виде четырех волют с зерневыми включениями внутри них. Ушко вырезано вместе с самой привеской и тоже орнаментировано сканью, уложенной в виде буквы S. Аналогичные привески хорошо известны по кладам X-XI вв., в том числе по Гнёздовскому кладу 1867 г. (Гущин, 1936, табл. IV: 21, 22), а также по курганным древностям, относящимся к кругу дружинных. Наиболее близкие аналогии представляют привески из владимирских курганов, раскопанных А.С.Уваровым около с.Гнездилово (рис.2: 13) и с. Васильки (рис. 2: 15) (Спицын, 19056, рис. 174, 177).

В курганной группе у с. Новосёлки обнаружены были также остатки круглой привески с узором в виде сходящихся к центру зерненых треугольников и широкорогой лунницы с зерненым орнаментом в виде вписанных друг в друга треугольников. Предметы эти, видимо, изготовленные из серебра, попали в огонь, поэтому сохранились лишь их отпечатки в глине, которые и были зафиксированы (курганы 21 и 14). Ближайшие аналогии этим украшениям составляют предметы, найденные в Новгороде в слоях X в. (Седова, 1981, рис. 6: 1; 12: 1) и во владимирских курганах (Спицын, 19056, рис. 160, 162) (рис. 2: 10).

Одним из интереснейших археологических памятников суздальской округи является комплекс у с. Васильки (Васильково). Он расположен на правом берегу р.Нерль в 14 км к юго-востоку от Суздаля.

В трех курганных группах, расположенных в этой местности, А.С.Уваров раскопал 292 кургана, разделить которые по материалу в настоящее время не представляется возможным. Древнейшие курганы с трупосожжениями датируются X - началом XI в., с трупоположением - концом XI - первой третью XIII в. Среди инвентаря выделяются изделия, также хорошо известные по кладам X -начала XII в. В первую очередь это относится к серьгам с одной напускной бусиной, украшенной сканью.

В. А. Лапшин, специально занимавшийся определением мест находок огромной коллекции А. С. Уварова, к находкам из Васильков относит две однобусинные серьги (Лапшин, Мухина, 1988, с. 132-149, рис.4; Спицын, 19056, рис. 134, 136). Одна из них украшена крупной зернью, уложенной в три ряда (рис. 2: 16), а другая - узором в виде восьми окружностей, выполненных спирально уложенной сканной проволокой (рис. 2: 14).

Трехбусинные височные кольца представлены экземплярами (рис. 2: 17), орнаментированными сплошными рядами зерни (Лапшин, Мухина, 1988, рис. 4: 30, 31; Спицын, 19056, рис. 135, 144). Эти серебряные украшения нахо-

Рис.З. Набор украшений из кургана 96 на Михайловой стороне Суздаля.

дят полные аналогии среди материалов из курганного некрополя на Михайловой стороне Суздаля. По-видимому, они изготовлены в одной мастерской.

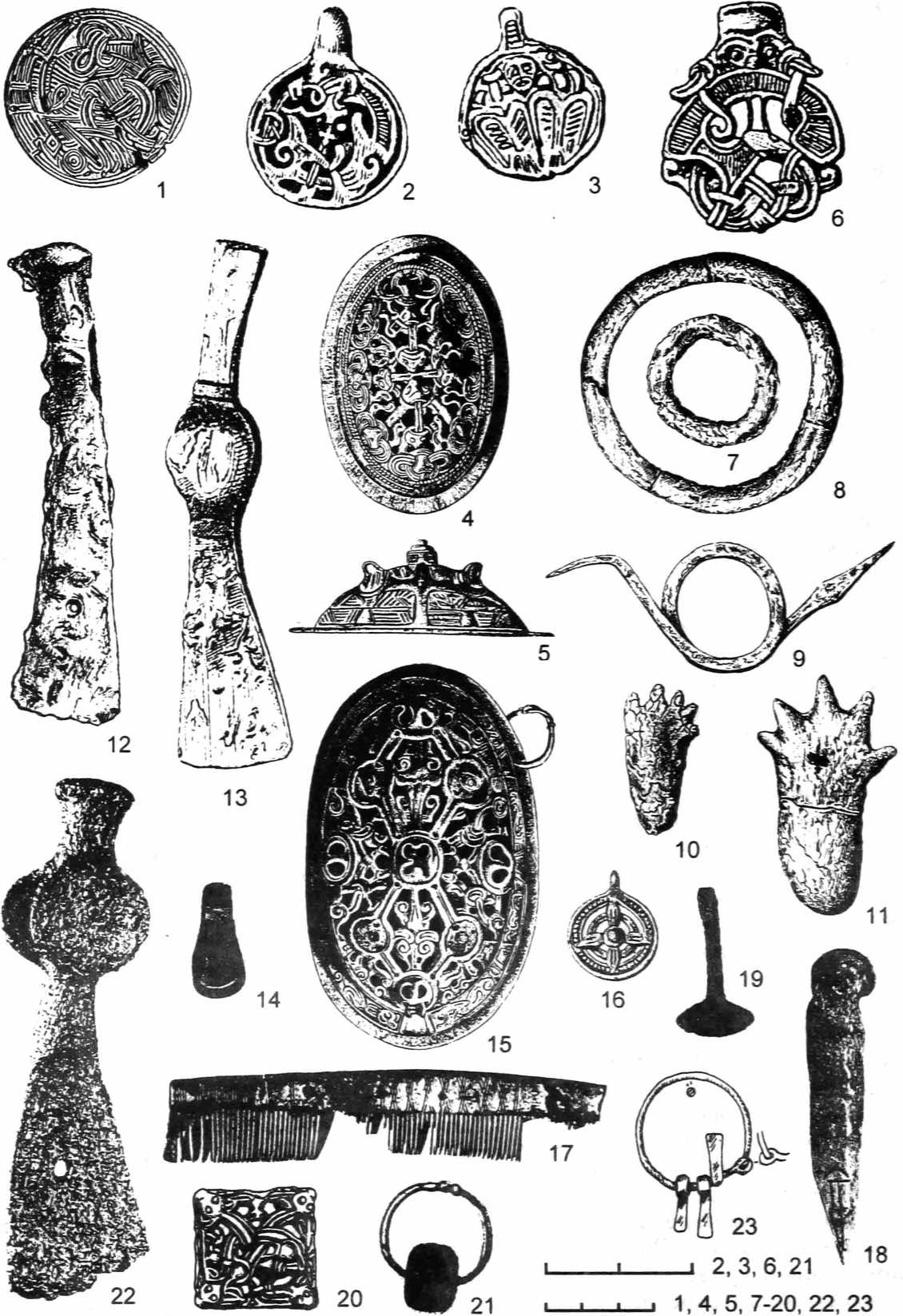

К скано-зерненому убору относятся и нагрудные украшения -монетовидные привески. Одна из них близка по декору привеске из кургана в Новосёлках, но состоит не из четырех, а из трех волютообразных фигур, выложенных сканной нитью (рис.2: 15). Другая (рис. 2: 11) орнаментирована рядами зерни, сходящимися под углом к центру привески, где укреплен полый полушарий (Лапшин, Мухина, 1988, рис. 4: 12, 14; Спицын, 19056, рис. 177, 180). Близкие аналогии этим предметам известны и в Гнёздовском кладе 1867 г. (Гущин, 1936, табл. IV: 19, 20). Но наибольший интерес представляет круглая монетовидная привеска диаметром 2,5 см, на лицевой стороне которой изображена фигура птицы с «распластанными» крыльями и повернутой влево головой (рис. _£: 18). А. А. Спицын указывает курган 52 у с.Васильки как место находки привески. В.А.Лапшин данную находку не включил в число предметов, происходящих из Васильковских курганов (Спицын, 19056, с.115, № 176). Г. Л. Новикова, посвятившая ей специальное исследование, также не называет точное место находки (Новикова, 1993, с. 46-56). Ближайшую аналогию привески составляет найденная в Новгороде в слое второй половины X в. привеска, отлитая из биллона, по-видимому, путем оттиска в глине настоящего зерненого изделия (Седова, 1981, с. 37, рис. 12: 2). В Гнёздовском кладе 1867 г. находилась очень близкая серебряная позолоченная привеска, где однако геральдически распластанная птица имела не одну, а две головы, развернутые в разные стороны. Техника исполнения рисунка на изделиях из Гнёздова и Васильков идентична - это мелкая, бессистемно напаянная зернь, оконтуренная тонкой рубчатой проволокой. При этом привески изготовлены из двух пластин, верхняя из которых имеет оттиснутое при помощи матрицы рельефное изображение птиц. Г. Л. Новикова считает, что такой набор технических приемов в изготовлении и декоре вещей связывает их с миром скандинавских ювелирных изделий. Присутствие же в декоре геометрических элементов зерни (на ушках для подвешивания), характерных для славянского мира, заставляет предположить, что «подвески с птицей на древнерусской территории производили в этнически неоднородной дружинной среде, включавшей и скандинавов» (Новикова, 1993, с. 55). В целом соглашаясь с высказанной Г. Л. Новиковой точкой зрения, хочется все же отметить, что образ птицы с распластанными крыльями присущ не только скандинавскому искусству, но и в большей степени западноевропейскому и византийскому. Недаром двуглавый орел стал гербом России. Кроме привесок близкие по характеру изображения фигуры геральдических птиц помещались на щитках перстней-печаток. Известны такие перстни в Болгарии, на Тимерёвском поселении IX—X вв., в Новгороде в слое первой половины X в., в костромских курганах с монетой X в., при раскопках П.М. Еременко в земле радимичей. Скорее всего их появление в славянских землях связано не со скандинавским, а византийским влиянием и отражает раннегосударственную символику (Седова, 1981, с. 137, рис. 50: 13). И все же следует признать, что во всех пунктах, где были обнаружены дорогие серебряные украшения, входившие в состав княжеско-боярского убора, присутствуют предметы скандинавского происхождения. Скандинавский этнический компонент улавливается по находкам ближайшей суздальской округи в курганах с трупосожжением у с. Васильки, Весь, Гнезди-лово, Сельцо и др. Так, в курганах у с.Васильково в раскопках А. С.Уварова в 1851-1852 гг. обнаружены были две скорлупообразные женские фибулы типа 48а и 56 (по Я. Петерсену), датирующиеся одна началом X в., а вторая - концом X - началом XI в. (Дедюхина, 1967, с. 194) - рис. 4: 4, 5. Там же найдены такие скандинавские предметы, как круглая фибула (рис. 4: 1), украшенная сложным тиснением с зооморфными элементами, датирующаяся второй половиной X в. (Дедюхина, 1967, с. 199); привеска с изображением Одина с воронами (рис. 4: 1); литая ажурная круглая привеска с изображением свернутого зверя (Спицын, 19056, рис. 5: 12) - рис. 4: 2, 6; пять щитообразных подвесок, орнаментированных пуансонным узором в виде «сегнерова колеса» или радиальных лучей (Новикова, 1998, с. 196, рис. 2: 1,3, 12; с. 171, рис.З: 13, 14). Кроме того, из Васильковских раскопок происходят такие находки, как глиняные кольца (рис. 4: 7, 8), глиняные лапы (рис. 4: 10, 11), кольца («змейки»), свернутые из железных стержней (рис. 4: 9), т.е. предметы, имеющие магическое, тотемное значение и находящие параллели на Аландских островах и в Скандинавии.

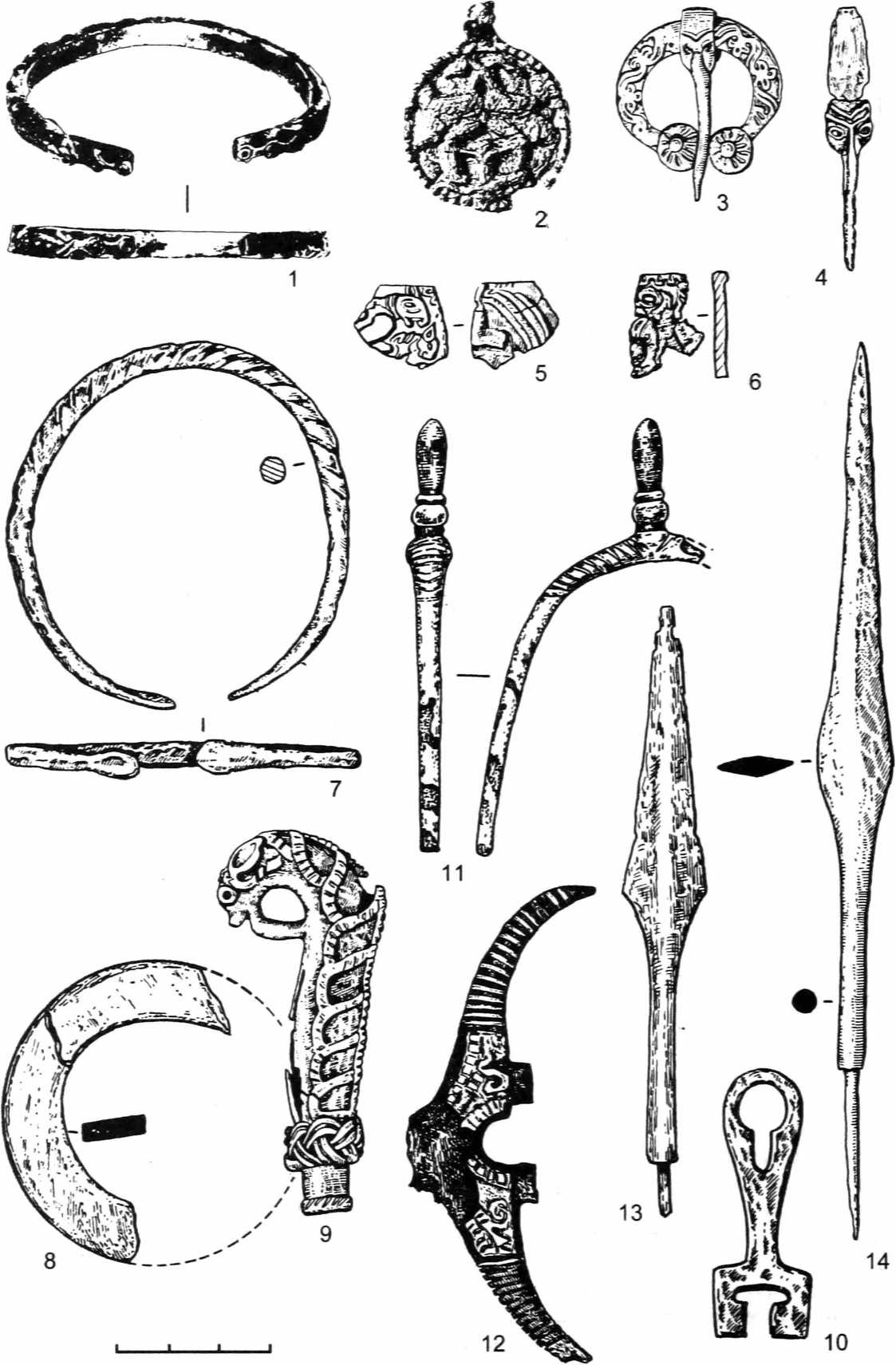

На воинский, дружинный характер Васильковских мужских захоронений указывают такие предметы, как боевые топоры-чеканы (рис. 4: 12, 13), стремена, поясные наборы (Лапшин, Мухина, 1988, рис. 4).

Другим пунктом, где встречены скандинавские предметы, является с. Весь, близ которого в XIX в. раскопаны курганы, а недавно, в 1980-е гг., велись исследования синхронного селища (Седова, Лапшин, Мошенина и др., 1988, с. 8789). Здесь в кургане 4 обнаружена скорлупообразная фибула (типа 51 по Я. Петерсену) второй четверти X в. (Дедюхина, 1967, с. 194) - рис. 4: 15. Отсюда же происходят ажурная плетеная шейная гривна, крестик т. н. «скандинавского типа», крупные ажурные привески (рис. 4: 16), костяная проколка с процарапанным изображением боевого меча (рис. 4: 18), костяная односторонняя расческа группы II по О.И.Давидан (рис. 4: 17), железная привеска в виде молоточка Тора (рис. 4: 19) и янтарная привеска, напоминающая молоточек Тора (рис. 4: 14). Эти находки указывают на то, что в составе жителей поселения у с. Весь были выходцы из Скандинавии и некоторые из них входили в дружинную среду.

Третий пункт - с.Гнездилово, расположенное в 5 км юго-западнее Суздаля. В раскопанных А. С. Уваровым в 1851 г. курганах с трупосожжением были найдены предметы аналогичные находкам из других синхронных памятников суздальской округи. В первую очередь это относится к находке серебряной ска-но-зерненой привески с узором из четырех волют, близкой по орнаментации привескам из Новоселок и Васильков, описанных выше (рис. 2: 13). Найдена была также очень редкая золотая серьга (рис. 4: 21). Из предметов, связанных со снаряжением воина, следует назвать накладки от поясного набора, боевые топоры, наконечники стрел, удила. На селище найдены костяные наборные расчески (группа II по О.И.Давидан) IX-XI вв., встречающиеся на Руси на памятниках, где ощущается присутствие скандинавов, а также в Швеции (Бирка), в

Рис.4. Предметы скандинавского и дружинного облика из Суздаля и округи.

1-13 - из курганов у с. Васильки; 14-19 - из курганов и селища Весь; 20, 21, 23 - из курганов и селища Гнездилово; 22 - из курганов у с. Новосёлки.

Польше и Германии. Среди находок - железное кольцо с тремя трапециевидными подвесками — молоточками Тора (рис.4: 23). Наиболее интересна квадратная бронзовая золоченая накладка, орнаментированная в скандинавском зверином стиле Вендель (рис.6). Аналогичные накладки X в. известны в Гнездове и на Готланде (Лапшин, 1989, с.66-70, рис.2; Die Wikingerzeit Gotlands, 1900, Abb.198, 37, 45)-рис.4: 20.

Из всего сказанного явствует, что как в самом Суздале, так и в его ближайшей округе в X-XI вв. у населения накапливались значительные материальные ценности, являвшиеся одновременно образцами высокого художественного ремесла своего времени и предметами декоративно-прикладного искусства. Согласно «Русской Правде», ремесленники входили в круг лиц - членов княжеского домена, жизнь которых защищается вирой. По-видимому, высокохудожественные детали княжеско-боярского и дружинного костюма X-XI вв. производились по княжескому заказу в княжеских мастерских и предназначались в качестве материальных наград для дружинников. Населенные пункты, в которых они найдены, возникли в X в. и на рубеже X-XI вв. практически одновременно с самим городом Суздалем. Все они отстоят от Суздаля на 5-15 км и расположены на границах будущего ядра «Суздальской земли», а позднее суздальского удельного княжества и суздальской волости. Так, Новосёлки вместе с поселением в Кидекше как бы запирают проход к Суздалю с востока из р.Нерль, находясь на обоих берегах р. Каменки при впадении ее в Нерль. Комплекс памятников у с.Васильки находится на правом берегу р.Нерль, на юго-восточной границе суздальского ареала, а комплекс у с. Весь - на северной его границе, на р.Ирмесь. Комплекс у с.Гнездилово расположен на древней дороге, ведущей во Владимир. Для понимания роли этих поселений интерес представляет летописный текст под 1096 г., в котором сказано, что князь Мстислав, сидя в Суздале «распусти дружину по селам»... (ПСРЛ, I, 1962, стб.240). По-видимому, селами этими, куда распущена была дружина и являлись вышеперечисленные селища с расположенными вблизи них курганными могильниками. Дружинники, среди которых были выходцы из Скандинавии, получали эти села во временное владение - «кормление», некоторые из них оседали на земле. Именно поэтому в материальной культуре суздальской округи так отчетливо прослеживаются городские или, скорее, дружинные черты.

В Суздале исследованы две усадьбы богатых дружинников XI в. Кроме вышеназванных золотых браслетов, зарытых в виде клада во время междоусобной борьбы 1096 г. на усадьбах найдено несколько предметов северного, скандинавского облика. Это фрагменты бронзовых накладок с изображением хищных птиц (рис. 5: 5, 6), бронзовый браслет с концами в виде головок драконов (рис. 5:1), бронзовая рукоятка боевого ножа, украшенная плетеным орнаментом и завершающаяся головой дракона (рис. 5: 8), подковообразные фибулы (рис. 5: 3, 4), железный браслет (рис.5: 7), большепетельный ключ (рис.5: 10) и др. Значительный интерес представляет бронзовая литая круглая привеска, на лицевой стороне которой помещено изображение двух геральдически противостоящих птиц с переплетенными головами на длийных шеях (рис. 5: 2). Подобные композиции из двух противостоящих птиц известны еще в двух пунктах: это Гнёздовский клад 1868 г. и Седневская курганная группа Черниговской губ. (Гущин, 1936, с. 34, рис. 5, табл. III: 13). Обе эти подвески несомненно сделаны в одной и той же мастерской, отлиты в одной форме. Это изделия скандинавского облика. Суздальская же находка имеет более смягченные формы, носит гибридный характер, отличающийся от жестких очертаний скандинавских изделий. По-видимому, это уже изделие местных мастеров. К этому же кругу усвоенных местными ремесленниками форм можно отнести и круглую литую подвеску с изображением четырех волютообразных завитков, отходящих как бы от единого корня. Оригинальные скано-зерненые такие привески есть и во владимирских курганах (рис.2: 19), в Гнёздовском кладе (Спицын, 19056, рис. 173;

Рис.5. Предметы скандинавского и дружинного облика из городских усадеб XI в. Суздаля.

Гущин, 1936, табл. 1) и в других памятниках X-XI вв., но с начала XII в. литые их оттиски встречаются уже в рядовых памятниках. Суздальская привеска несмотря на следы позолоты на ее поверхности имеет явные признаки незавершенности обработки в виде литейных заусениц, что свидетельствует о местном ее производстве. Воинский облик культуры характеризуют такие предметы, как шпоры, удила, наконечники стрел (рис. 5: 11-14).

Рассмотренные предметы, характерные для богатого убора княжеско-боярской среды показывают, что начиная с X-XI вв. в Суздале и его округе в употреблении были украшения, бытовавшие у знати и других древнерусских городов. Отмечается некоторая «столичность» изделий, предполагающая их изготовление в княжеских или боярских мастерских.