Укрепление рыночной позиции российских университетов за счет экспорта образовательных услуг

Автор: Родионов Дмитрий Григорьевич, Кушнева Ольга Александровна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобализация: полемика цивилизаций

Статья в выпуске: 2 (31), 2014 года.

Бесплатный доступ

Мировой рейтинг, мировой рынок образовательных услуг, результативность, университет, экспорт образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14031761

IDR: 14031761 | УДК: 339.9

Текст статьи Укрепление рыночной позиции российских университетов за счет экспорта образовательных услуг

Экспорт образования – актуальное требование современного общества

Время, в котором мы живем, характеризуется резким возрастанием роли науки во всех сферах жизни общества, ростом потребности в наукоемких технологиях. Если в середине XX в. лишь 20% рабочих мест требовали высокой квалификации персонала, то, по оценкам экспертов, сегодня уже доля таких рабочих мест составляет 60%, а в дальнейшем будет еще выше. Это потребует адекватной реакции со стороны системы высшего образования для перехода на новый технологический уровень общественного производства.

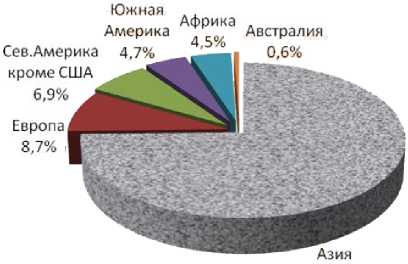

Многие современные исследователи [1; 4–6; 8] подчеркивают, что высококлассное высшее образование превратилось в ценный продукт, востребованный на международном рынке. Большое количество молодых людей стремятся получить высшее образование в ведущих университетах мира. По данным ЮНЕСКО за 2010 г., за пределами своих стран обучалось более 2,6 млн человек, их предпочтения по регионам обучения – см. рис. 1.

Terra Humana ¹ 2’2014

Рис. 1. Выбор иностранными студентами регионов мира для получения образования.

Из рис. 1 видно, что наиболее привлекательными для обучения иностранных студентов являются классические университеты Старого света. Значительно увеличили свое присутствие на рынке образовательных услуг университеты Азиатско-Тихоокеанского региона, составляя серьезную конкуренцию университетам США.

Экспорт образования у ведущих государств является системной целенаправленной политикой, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Граждане разных стран, получившие образование в одном университете, связаны в течение жизни студенческим братством. Поднимаясь в своей стране со временем до уровня интеллектуальной и политической элиты, бывшие студенты сохраняют теплые воспоминания о годах учебы, а нередко – дружеские контакты со своими однокашниками и лояльное отношение не только к университету, но и к стране в целом. Именно поэтому интернационализация и глобализация высшего образования, как актуальные тенденции современного мира, безусловно, должны активно поддерживаться государством.

Анализ мирового опыта в области экспорта образования

Помимо укрепления геополитических позиций государства экспорт образования может приносить и ощутимые доходы: по данным исследований Центра международного высшего образования при Бостонском колледже [8], в 2013 г. около трех миллионов студентов обучалось за пределами собственной страны, а ежегодный оборот мирового рынка образовательных услуг превысил 75 млрд долл. США.

Лидирующее положение в сфере образовательных услуг занимают США и Великобритания, которым это приносит значительный доход. По данным Института международного образования, в 2012/13

учебном году в американских вузах обучалось около 820 тыс. иностранных студентов со всего мира (рис. 2), что добавило в экономику США 24 млрд долларов.

Рис. 2. Распределение иностранных студентов, обучающихся в США, по регионам.

Почти 3/4 иностранных студентов, обучающихся в США, являются представителями азиатского региона, причем 29% приходится на Китай и 11% – на Индию.

С целью привлечения иностранных студентов Госдепартамент США финансирует более 450 образовательных консультационных центров сети «Образование в США», расположенных в большинстве стран мира. Только на территории России начиная с 1991 г. было открыто семь таких центров [9]. Кроме того, в американских культурных центрах, располагающихся но всему миру, проходят регулярные лекции, освещающие различные аспекты американской системы образования, встречи с представителями вузов и образовательные ярмарки. Между тем, 283 тыс. молодых американцев в 2011/12 году предпочли обучение за пределами США – в университетах Европы, Китая, Латинской Америки. Не последнюю роль в этом выборе сыграла стоимость обучения.

О высокой значимости экспорта образования говорит сам факт включения доли иностранных студентов в число индикаторов рейтингов университетов.

Преследуя геополитические цели, концепцию «мягкой силы» через образование национальных элит дружественных стран в свое время с успехом осуществлял еще Советский Союз. Сейчас настала пора вернуться к этой практике. Президент В.В. Путин призвал: «...значительно нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать условия для получения образования в российских вузах для иностранных граждан и наших соотечественников, прежде всего из государств СНГ. Это очень серьёзный инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния России в мире» [2].

В 1990/91 учебном году в вузах Советского Союза обучались 89,3 тыс. иностранных студентов. Однако в тяжелый кризисный период их количество сократилось до 52,6 тыс. человек. После 2000 г. наметилась динамика роста количества иностранных студентов. В табл. 1 приведены данные Федеральной службы государственной статистики за 2010/11 – 2012/13 учебные годы [7].

Таблица 1

Иностранные студенты в университетах России (тыс. чел.)

|

количество иностранных студентов |

|||

|

2010/11 |

2011/12 |

2012/13 |

|

|

Всего иностранных студентов |

153,8 |

158,4 |

164,8 |

|

из них граждане стран: |

|||

|

СНГ и страны ближнего зарубежья |

116,7 |

121,8 |

127,5 |

|

Европы |

1,3 |

1,2 |

1,3 |

|

Азии |

28,1 |

27,1 |

26,9 |

|

Центральной и Южной Америки |

0,9 |

1,0 |

1,0 |

|

США и Канады |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

Африки |

6,7 |

7,1 |

7,9 |

|

В т.ч. граждане стран дальнего зарубежья |

37,1 |

36,6 |

37,3 |

|

Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов РФ, в % |

2,2 |

2,4 |

2,7 |

В табл. 1 прослеживается тенденция нарастания количества иностранных студентов, получающих образование в вузах России. По сравнению с 1990 г., в 2013 г. оно увеличилось на 75,5 тыс. человек (85%). Однако, если учесть, что в 1990 г. и нынешние страны СНГ, и другие страны ближнего зарубежья еще являлись республиками Советского Союза, это означает, что 89,3 тыс. студентов были посланцами из стран «дальнего зарубежья». Значит, Россия пока не восстановила прежние позиции на мировом рынке образовательных услуг.

Международные рейтинги университетов – рекламная площадка высококачественных образовательных услуг.

Российские специалисты неоднократно отмечали, что имидж российской высшей школы на международной арене ниже ее фактического состояния. В России есть целый ряд университетов, уровень подготовки специалистов в которых довольно высокий, даже с позиций международных требований, однако это не оказывает существенного влияния на увеличение количества студентов из стран дальнего зарубежья.

Общество

Привлекательность университета для абитуриентов и авторитетность диплома для работодателей во многом определяется рейтинговой позицией данного учебного заведения, а публикуемые ежегодно рейтинги университетов мира стали эффективным инструментом в конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг.

На сегодняшний день одним из самых весомых рейтингов является QS World University Ranking. Изначально он представлял 700 лучших университета мира, на сегодняшний день в нем ранжируется более 800 университетов.

В табл. 2 приведены показатели, которые были разработаны компанией QS для формирования своего рейтинга [11].

Таблица 2

Показатели для расчета рейтинга QS World University Ranking*

|

№ п/п |

Показатель |

Уд. вес, % |

|

1. |

Академическая репутация |

40 |

|

2. |

Репутация среди работодателей |

10 |

|

3. |

Соотношение преподавательского состава к числу студентов |

20 |

|

4. |

Индекс цитируемости |

20 |

|

5. |

Доля иностранных студентов |

5 |

|

6. |

Доля иностранных преподавателей |

5 |

* Сост. по данным QS World University Ranking [11].

Terra Humana ¹ 2’2014

-

1. Академическая репутация определяется с помощью глобального исследования: ученые в процессе опроса высказывают свое мнение о том, в каких учебных заведениях научные исследования по их области знаний проводятся на самом высоком уровне. Информация берется за последние три года. В 2013 г. в этом исследовании участвовало более 62 000 ученых со всего мира.

-

2. Репутация среди работодателей – этот показатель также базируется на данных глобальных опросов. При формировании рейтинга 2013–14 гг. в опросе участвовали 27900 респондентов.

-

3. Соотношение преподавательского состава к числу студентов . Этот индикатор является косвенной характеристикой качества преподавания, поскольку дает представление о том, насколько хорошо университеты укомплектованы преподавателями, чтобы обеспечить работу с небольшими группами.

-

4. Индекс цитируемости – этот показатель предназначен для оценки качества результатов исследований университетов. Как правило, чем больше ссылок других ученых на опубликованные результаты

того или иного исследования, тем более значимым является это исследование. С 2007 г. QS использует базу данных Scopus для сбора этой информации.

-

5. Доля иностранных студентов наиболее доступная для получения статистика, отражающая степень привлекательности учебного заведения на международной арене.

-

6. Доля иностранных преподавателей – показатель очень важный, поскольку участие в учебном процессе зарубежных преподавателей не только говорит о международном авторитете данного университета, но и дает возможность познакомиться с различными научными школами, передовым опытом исследований и обучения.

В табл. 3 показано распределение рейтинговых университетов по странам мира.

Таблица 3

Рейтинговые университеты по странам мира*

|

Страна |

количество университетов в рейтинге |

||

|

2011/12 |

2012/13 |

2013/14 |

|

|

США |

129 |

122 |

144 |

|

Англия |

54 |

54 |

69 |

|

Германия |

43 |

42 |

42 |

|

Франция |

33 |

35 |

40 |

|

Япония |

32 |

32 |

38 |

|

Австралия |

25 |

25 |

31 |

|

Италия |

19 |

21 |

26 |

|

Канада |

20 |

22 |

26 |

|

Китай |

23 |

23 |

25 |

|

Южная Корея |

22 |

21 |

24 |

|

Бразилия |

11 |

12 |

22 |

|

Испания |

13 |

17 |

18 |

|

Россия |

12 |

14 |

18 |

|

Тайвань |

11 |

14 |

15 |

|

Нидерланды |

13 |

13 |

13 |

|

Индия |

12 |

11 |

11 |

* Сост. по данным QS World University Ranking [11].

Из табл. 3 видно, что по количеству университетов в рейтинге QS с большим отрывом лидируют США. Неудивительно, что 26,2% иностранных студентов выбирают для обучения вузы США. Многие иностранные студенты полагают, что самое лучшее образование на сегодняшний день дают именно американские вузы, правда, многих останавливают высокие цены. Например, для иностранных студентов обучение в таких вузах, как Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Стэнфордский университет и других, занимающих в рейтинге QS места с 1 по 50, стоимость обучения составляет 40–44 тыс. долл.

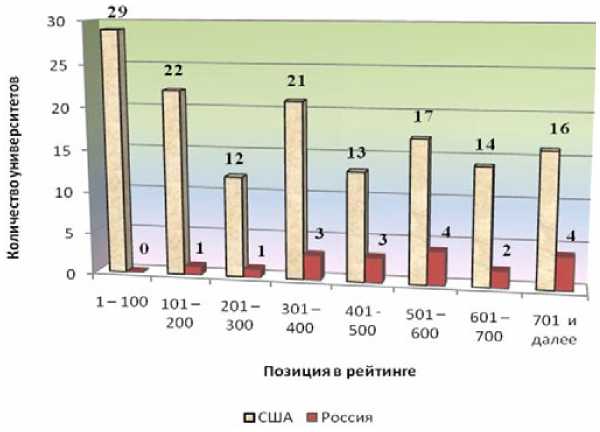

Рис. 3. Распределение российских и американских университетов по рейтингу QS.

в год. 43,4% международных студентов выбирают для обучения европейские университеты. Немаловажную роль в этом играет и стоимость обучения для иностранцев, которая в наиболее авторитетных вузах хотя и высокая, но меньше, чем в американских. Так например, в Оксфорде или Кембридже – от 26 до 32 тыс. долл. В последние годы много пишут о растущей популярности азиатских университетов. Уже сегодня на их долю приходится 21,4% международных студентов. На это в немалой степени оказывает влияние гибкая ценовая политика: не- которые университеты назначают для зарубежных студентов плату за обучение ниже, чем для своих соотечественников.

Сравнительный анализ российских и зарубежных университетов по составляющим рейтинга

По количеству университетов, представленных в рейтинге, Америка, бесспорно, является лидером. Достижения российской высшей школы пока намного скромнее.

На рис. 3 приводится сопоставление распределения российских и американских университетов по рейтингу QS.

Как видно из рис. 3, университеты США присутствуют в каждой сотне, из чего можно сделать вывод, что первоочередной задачей является вообще попасть в рейтинг, пускай и в группу аутсайдеров. А уж потом университеты стремятся продвинуться по ступеням, ведь глобальная задача – войти в «золотую сотню», то есть в группу лучших университетов мира. Здесь, как и в спорте, успешная реализация поставленной цели обеспечивается массовостью, не потому ли в США действуют около 4400 высших учебных заведений – в разы больше, чем где бы то ни было.

Пока позиции российских и американских вузов в рейтинге несопоставимы. И несмотря на то, что у нас общее количество вузов в 4 раза меньше, чем в США, среди наших университетов немало имеющих высокий потенциал. Лучший из российских вузов – МГУ им. М.В. Ломоносова – занимает только 120-ю позицию. Следующий за ним СПбГУ занимает 240-е место. В четвертой сотне представлены три российских университета: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Новосибирский государственный университет и МГИМО – 334, 352 и 386 места соответственно. Именно эти 5 вузов имеют реальную возможность войти или приблизиться к первой сотне ведущих университетов мира.

Еще два университета обладают хорошим потенциалом. Это Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, которые хотя и вошли в рейтинг QS только в 2013 году, но сразу заняли достойные для новичков позиции: 443 и 457 места соответственно.

Увеличение количества отечественных вузов в мировых рейтингах, повышает узнаваемость российской высшей школы. Это даст и новый толчок на пути наращивания экспорта образовательных услуг.

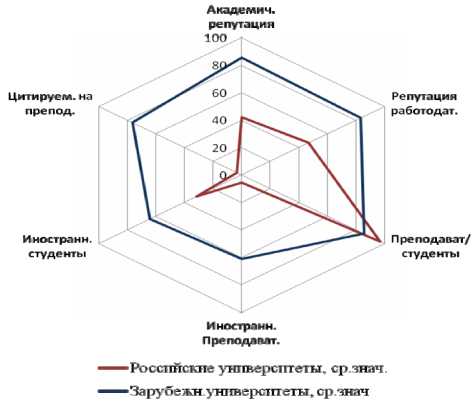

Рис. 4. Средняя балльная оценка индикаторов рейтинга для зарубежных и российских университетов.

На рис. 4 приведено графическое сравнение средних баллов по зарубежным и отечественным университетам на основании данных 2013 г. По России средний балл рассчитывался по пяти университетам, аттестованным по всем показателям в

Общество

Terra Humana ¹ 2’2014

рейтинге. По зарубежным университетам для расчета среднего балла выбраны вузы, равномерно распределенные в первой сотне: Массачусетский технологический институт, Лондонский Королевский колледж, Политехническая школа (Франция), Пекинский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и Университет Западной Австралии.

На рис. 4 видно, что наилучшую среднюю оценку наши университеты имеют по индикатору « соотношение преподавательского состава к числу студентов». Именно по этому показателю 10 из 18 наших университетов занимают позицию в первой сотне.

На сегодняшний день действует нормативное соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов в размере 1:10, установленное в 1998 г. Если в условиях планируемого перехода к нормативно-подушевому финансированию государственных вузов количество студентов в этом соотношении увеличится, то многие российские вузы, стремящиеся попасть в рейтинг QS, потеряют то единственное преимущество, которое они пока имеют.

Проблемы публикационной активности российских ученых

Очевидно, что повышение показателя цитируемости поможет нашим университетам улучшить свои позиции в рейтинге. Именно цитируемость является наукометрическим индикатором актуальности и качества проводимых исследований, а, следовательно, напрямую участвует в формировании и самого весомого индикатора рейтинга QS – академической репутации.

Говоря о цитируемости, не следует упускать из виду такой фактор, как публикационная активность . Очевидно, чем выше публикационная активность автора, тем больше шансов, что его материалы найдут своего читателя, будут кем-то использованы в работе и процитированы в печати.

По данным исследовательской группы SCImago за период с 1996 г. по 2012 г. в базе данных Scopus зафиксировано около 30 млн научных работ. Лидером по количеству публикаций выступает США – 7 063 329 статей, что составляет 24,05% мировой научной прессы; второе место занимает Китай – 2 680 395 статей (9,12%); Россия в этом списке на 12 месте – 586 646 научных публикаций (2,00%).

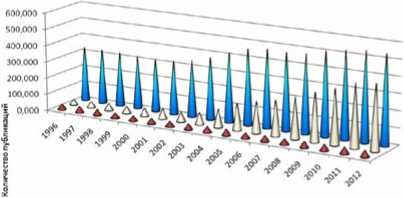

На рис.5 отображена динамика роста количества публикаций за 1996–2012 гг. по данным SJR [12].

Сохраняя позиции лидера, США планомерно увеличивают за указанный период ежегодное количество научных публикаций в среднем на 3,2%. Гораздо интерес-

Рис. 5. Динамика публикационной активности за 1996–2012 годы.

нее и поучительнее феномен Китая. Если в 1996 г. Поднебесная занимала по количеству публикаций 9 место, отставая от России, то в 2006 г. она уже вышла на второе место, увеличив ежегодное количество публикаций более, чем в 6 раз.

В то же время Россия постоянно теряла свою долю присутствия в общемировой научной прессе: в 1996 г. эта доля составляла 5,52%, 2012 г. она упала до 1,44%.

Министерство образования и науки одной из ближайших задач назвало: «...повысить долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (Web of Science) с 2,05% до 2,44%» [3]. Насколько реальна поставленная цель? Судя по мировому опыту, добиться требуемого результата можно, но приложив целенаправленные усилия. Наглядный пример – «Большой скачок» Китая. Он обусловлен тем, что достижение 2-го места по количеству научных публикаций было возведено в ранг национального приоритета. Заметный эффект дала такая простая мера, как щедрое вознаграждение автору за каждую публикацию, попадающую в Web of Science или Scopus.

Подобные меры государственной поддержки необходимы и в России. Научные публикации есть печатное отображение результатов научных исследований. Одной из важнейших задач является сегодня возрождение и всемерное развитие вузовской науки. Оснащение лабораторий, оплата труда научных сотрудников требует определенных финансовых вложений. Но без этого не будет ни полноценных исследований, ни интересных публикаций, достойных цитирования.

Нужно помнить, что работы отечественных ученых оцениваются по англоязычной базе данных, куда попадает только очень малый процент российских публикаций. Именно поэтому респонденты опросов об академической репутации университетов имеют, как правило, весьма смутное пред- ставление о подлинном состоянии и успехах российской науки. Необходимо на всех уровнях стимулировать публикационную активность, при этом организовать нашим ученым всемерную поддержку в переводе и размещении их работ в журналах, рецензируемых Scopus.

Стратегия совершенствования отечественной высшей школы: организационные и финансовые аспекты

В своих выступлениях президент России постоянно обращается к теме совершенствования высшей школы. Перед правительством, министерством образования и науки, университетами поставлены три базовые задачи:

– вхождение к 2020 г. не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов;

– увеличение к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of science и Scopus, до 2,44%.

– наращивание экспорта качественных образовательных услуг.

Первые два пункта являются необходимым условием для решения третьей задачи, поскольку благодаря их выполнению укрепляется репутация и повышается известность российской высшей школы. Реализация этих стратегических задач требует системного подхода на всех уровнях.Со стороны государства:

– возрождение вузовской науки;

– стимулирование публикационной активности;

– стимулирование вузов на вхождение и продвижение в рейтинге;

– создание системы активной рекламы отечественных вузов на мировом рынке образовательных услуг.

Со стороны вузов:

– презентация достижений в области исследований для пополнения портфеля заказов на научные разработки от предприятий и организаций;

– поощрение сотрудников за публикации в журналах, рецензируемых Web of Science или Scopus;

– содействие ученым в высококачественных переводах их работ на иностранные языки;

– финансирование обучения молодых сотрудников в аспирантуре и докторантуре зарубежных вузов. Это не только укрепляет международные связи университета, но и улучшает его рейтинговую позицию: сотрудник, получивший ученую степень за рубежом, может быть отнесен к разряду иностранных преподавателей;

– развитие магистерских программ с преподаванием на английском языке;

– развитие заочного и дистанционного обучения для русскоговорящих жителей ближнего зарубежья.

Все эти мероприятия требуют значительных финансовых вложений. Сегодня государство выделяет немалые средства на решение этих задач. Важно правильно расставить приоритеты и выделить стратегические направления финансирования как на уровне Минобрнауки, так и на уровне каждого университета.

Список литературы Укрепление рыночной позиции российских университетов за счет экспорта образовательных услуг

- Альтбах Ф.Дж., Райсберг Л. Борьба за иностранных студентов в коммерциализованном мире. Ежеквартальный журнал центра международного высшего образования. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.ihe.nkaoko.kz/archive/325/2651/

- Послание Президента Федеральному Собранию. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://news.kremlin.ru/news/19825

- Проект. Публичная декларация целей и задач Министерства образования и науки Российской Федерации на 2014 год. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/с/планы-и-отчеты/Декларация на 2014 год

- Родионов Д.Г., Кушнева О.А., Терентьева Н.А. Международный авторитет российской высшей школы: проблемы и пути решения. Инновации. -2013, № 9 (179). -С. 3-9.

- Родионов Д.Г., Рудская И.А., Кушнева О.А. Продвижение ведущих российских университетов в число лидеров мирового образования: анализ проблем и пути решения. Общество. Среда. Развитие. -2013, № 4. -С. 4-13.

- Родионов Д.Г., Рудская И.А., Кушнева О.А. Рейтинг университетов как инструмент в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг. Инновации. -2013, № 11 (181). -C. 89-97.

- Российский статистический ежегодник -2013. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

- Ферсман Н.Г. Формирование и развитие инновационного (творческого) мышления специалистов в системе постдипломного образования (в рамках курса иностранного языка). -СПб.: Астерион, 2014. -180 с.

- Eduсation USA. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://educationusarussia.org/moscow.html

- MIT Facts. Faculty and staff. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://web.mit.edu/facts/faculty.html

- QS World University Ranking. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

- SCImago Journal & Country Rank. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.scimagojr.com/index.php