Укрепления бассейна Аввакумовки в Восточном Приморье

Автор: Дьякова О.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Города и фортификации

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе архивных источников и полевых исследований предлагается картирование и классификация девяти древних и средневековых укреплений бассейна р. Аввакумовки Восточного Приморья (Ольгинский район Приморского края). По геоморфологической характеристике укрепления относятся к мысовому, долинному и горному типам. Установлено, что фортификационные памятники создавались носителями разных культур (янковской, польцевской, мохэской, чжурчжэньской), датируемых I тыс. до н. э. - первой половиной II тыс. н. э. Впервые выявлено, что Михайловское городище относится к польцевской культуре эпохи Средневековья (VI в. н. э.). Расположение укреплений вдоль реки и ее притоков свидетельствует о функционировании здесь сухопутной и морской дорог. Сухопутная дорога спускалась с перевала к морю, морская магистраль пролегала вдоль побережья Японского моря.

Укрепления, вал, городище, фортификации, польцевская, мохэская культуры, восточное ся, пути сообщения, приморье

Короткий адрес: https://sciup.org/143173153

IDR: 143173153 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.368-386

Текст научной статьи Укрепления бассейна Аввакумовки в Восточном Приморье

Дальний Восток – древняя обитель палеоазиатских и тунгусо-маньчжурских племен. Маркерами племенных и государственных границ, административных центров, охранно-сторожевых пунктов, дорожно-транспортных магистралей служили городища, крепости, форпосты, пограничные валы. В Приморье обнаружено более 200 фортификационных объектов разного времени и разных культур. Не вся территория изучена равномерно. Автором исследованы 62 укрепления 20 бассейнов рек Центрального Сихотэ-Алиня (Северо-Восточное Приморье), впадающих в Японское море. Установлено, что для городищ лидовской эпохи бронзы и мохэской культуры эпохи Средневековья характерен мысовый тип с валами дуговидной формы и простым входом в виде разрыва, для бохай-ских городищ – долинный тип с прямоугольной (трапециевидной) конфигурацией

1 Работа выполнена при финансировании гранта РФФИ проекта № 18-09-40021.

валов, для чжурчжэней государства Восточного Ся (1215–1234) – горный тип с башенными фортификациями, планиграфией с искусственными террасами, внутренним городом и редутом. Выявлено, что городища во все эпохи связывала морская магистраль протяженностью более 600 км (от Татарского пролива до бухты Ольга) и сухопутные дороги, спускавшиеся с перевалов Сихотэ-Алиня к бухтам Японского моря. Вход в бухты и на горные перевалы контролировали специально возведенные крепости ( Дьякова , 2009. С. 245). Аналогичная геофизическая система характерна и для Восточного Приморья, реки которого также замкнуты между Сихотэ-Алинем и Японским морем. Аввакумовка расположена южнее ранее исследованных автором бассейнов рек (21 по счету). Поэтому анализ укреплений данного бассейна осуществлялся теми же методами, которые использовались для Центрального Сихотэ-Алиня: картирование городищ и крепостей по бассейнам рек; характеристика по геофизическому местонахождению – долинные, мысовые, горные; классификация по форме – квадратные (прямоугольные), многоугольные, дугообразные, П-образные, полукруглые; по площади – малые (до 1 га), средние (до 3 га), большие (более 3 га); по планиграфии – простые, террасированные, с внутренним городом, редутом; по фортификации – простые, башенные; по входам – простые в виде разрыва, сложные с дополнительными защитными сооружениями ; по составу и конструкции валов; по функциональному назначению – военно-административные; охранно-сторожевые; жилые; пограничные и оборонные валы.

Геофизическая характеристика территории

Приморье – горная страна, 80 % его территории занимают хребты Сихотэ-Алиня и сопки, 20 % – низменности. Реки Приморья с восточных склонов Сихотэ-Алиня впадают в Японское море. Бассейн Аввакумовки расположен в Восточном Приморье в Ольгинском районе Приморского края. Аввакумовка течет в юго-восточном направлении и впадает в залив Ольга Японского моря. Начало реки приходится на стык западных и восточных хребтов Сихотэ-Алиня, разделяющих Приморье на морскую и континентальную части, и связано с восточным склоном горы Перевальная. Длина реки – 67 км, площадь бассейна – 3170 кв. км. У Аввакумовки развитая сеть притоков. Левые притоки: Выгонка (49 км), Арзама-совка (7,8 км), Харченковая Падь (56 км); правые притоки: Васильковка (9,2 км), Беневка (32 км), Форельная (38 км) (Ресурсы поверхностных вод СССР…, 1970. С. 592).

Для жизнедеятельности человека территория привлекательна во всех сферах: от земледелия, охоты и рыболовства до добычи природных ископаемых и доступности морских и сухопутных коммуникационных систем. Поэтому с древности ее необходимо было охранять, контролировать и защищать.

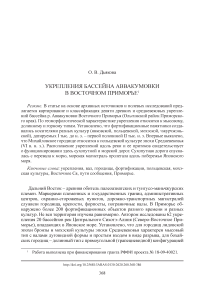

Укрепления бассейна Аввакумовки (рис. 1)

В бассейне Аввакумовки открыто девять укреплений: Михайловское городище (правый берег Выгонки); Михайловское-Выгонка (левый берег Выгонки); Форельная-1 (правый приток Форельной); Моленное-1 ; Скалистое (правый берег

Рис. 1. Карта укреплений бассейна р. Аввакумовки (Ольгинский район Приморского края)

1 – укрепление Михайловское-Выгонка; 2 – Михайловское городище; 3 – Васильковское городище; 4 – укрепление Моленное-1; 5 – укрепление Форельная-1; 6 – городище Скалистое; 7 – укрепление Ветка-4; 8 – Падь Широкая-редут; 9 – Пермское-6

Аввакумовки); Васильковское (правый берег Васильковки); Ветка-4, Падь Широкая-редут, Пермское-6 (бассейн Арзамасовки). Характеристика памятников предлагается от верхнего течения Аввакумовки к нижнему.

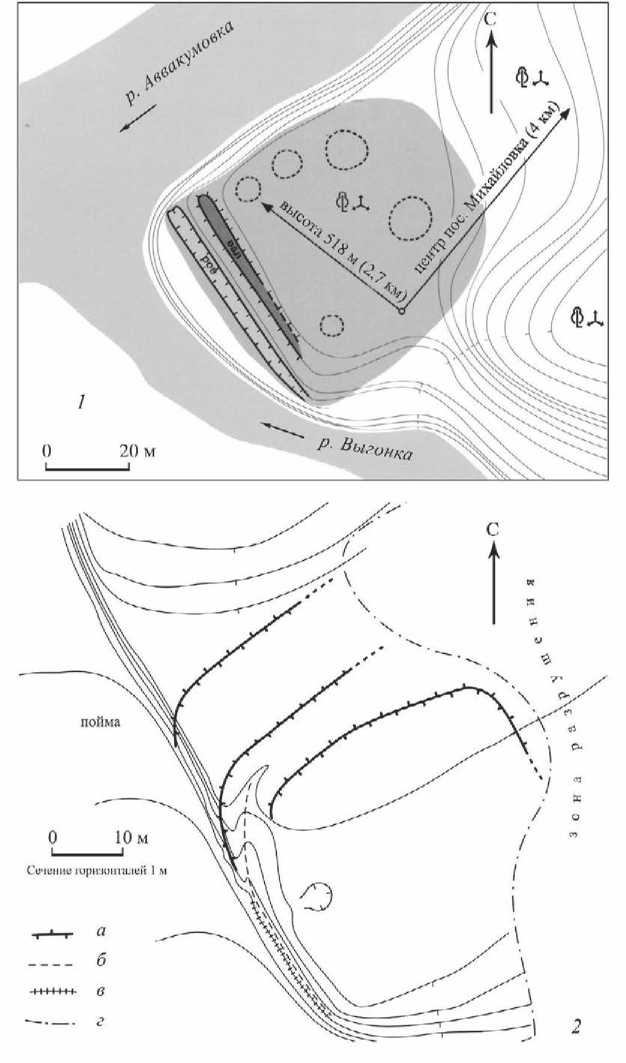

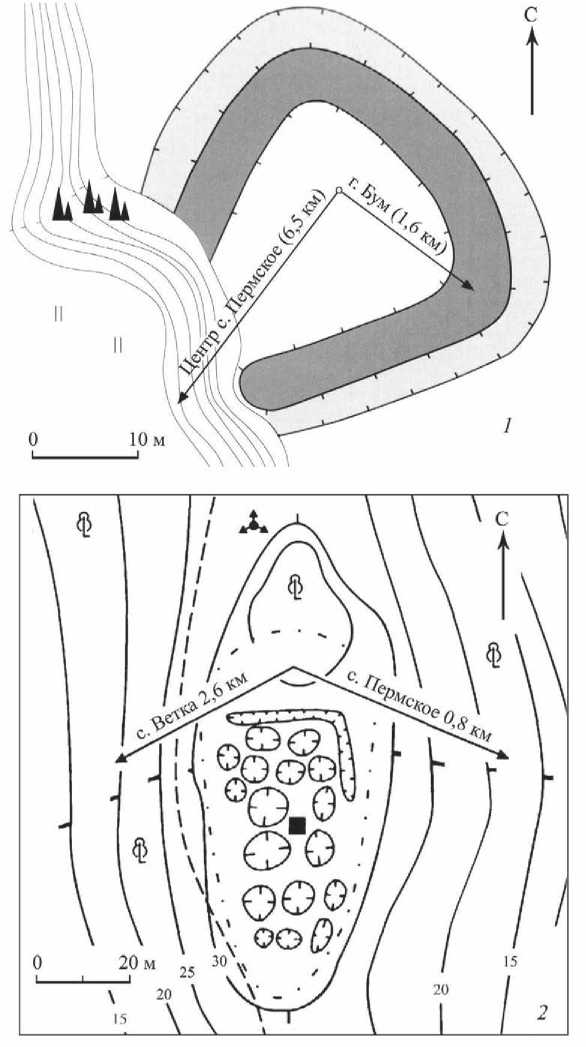

Укрепление Михайловское-Выгонка (рис. 1: 2 ; 2: 1 )

Расположено в 3,5 км к юго-востоку от центра с. Михайловка на левом берегу р. Аввакумовки, в месте впадения в нее р. Выгонки. Поселение обнаружено и обследовано в 2003 г. Амуро-Приморской археологической экспедицией под руководством О. В. Дьяковой. В 2012 г. осмотрено участниками российско-корейской археологической экспедиции ИИАЭНДВ ДВО РАН Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН ( Клюев и др. , 2014. С. 205). Памятник занимает слабонаклонную террасу

Рис. 2. Планы укреплений бассейна Аввакумовки

1 – Михайловское-Выгонка (по: Клюев и др., 2014); 2 – Васильковское городище а – вал; б – тропа; в – обваловка тропы; г – граница зоны разрушения оконечности горного отрога Сихотэ-Алиня. Высота над уровнем реки – 4–7 м. С северо-востока и востока памятник ограничен руслами рек – Аввакумовкой и Выгонкой, с юга, юго-запада и северо-запада – сопкой. Размер памятника – 73 × 93 м, площадь – более 0,3 га. С юго-западной стороны берега р. Выгонки выявлен земляной вал длиной 50 м, шириной в основании 4–5 м, шириной по гребню 3 м, высотой с внешней стороны 2–2,5 м, с внутренней стороны – 1 м и ров, расположенный с внешней стороны вала. Длина рва – 54 м, ширина – 3–4 м, глубина – 1 м. На поселении прослежено пять округлых жилищных западин глубиной 0,2–0,3 м, диаметром 9–10 м и 5–7 м. Археологический материал не обнаружен.

Укрепление по типу мысовое, по размеру малое, по составу вала почвенное, культурная принадлежность из-за отсутствия материала не определена, но, согласно классификации городищ Центрального Сихотэ-Алиня, мысовый тип укреплений характерен для двух культур – лидовской эпохи палеометалла и мохэской раннего Средневековья ( Дьякова , 2009. С. 173–194).

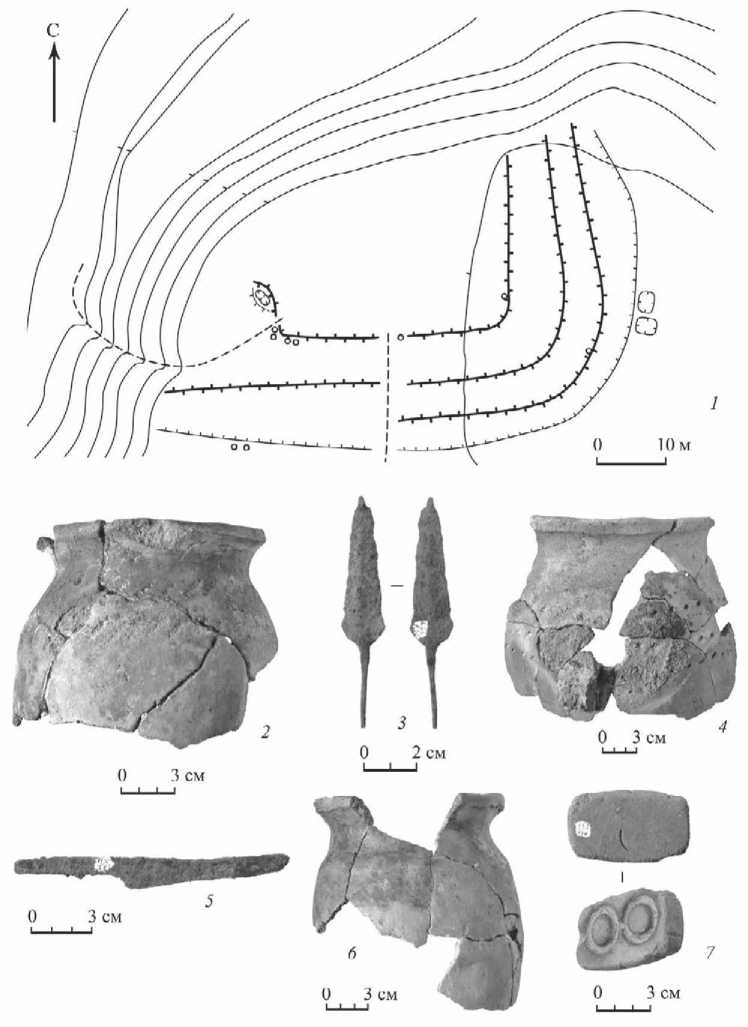

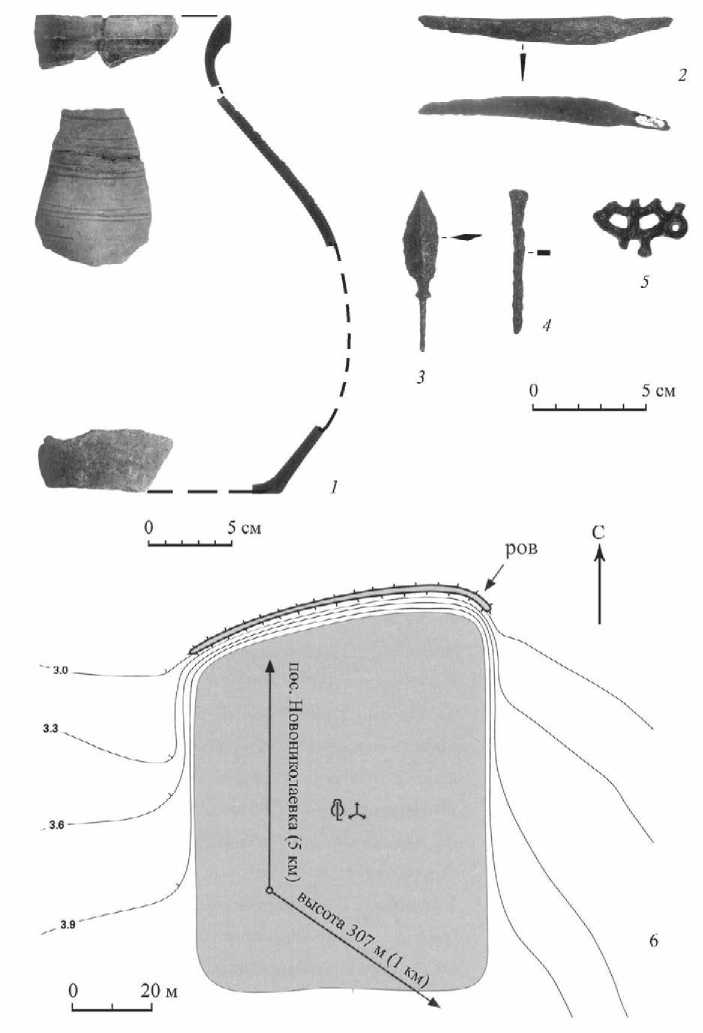

Михайловское городище (рис. 1: 2 ; 3: 1–7 )

Расположено в 4 км к юго-востоку от села Михайловка на 5–9-метровом мысовидном выступе второй надпойменной террасы левого берега р. Авваку-мовки в 300 м от устья левого притока Выгонки. Впервые городище обследовано в 1975 г. В. Д. Леньковым, В. А. Хоревым ( Хорев , 1975. С. 12). В 2003, 2007, 2011, 2019 гг. разведочно и стационарно городище исследовалось Амуро-Приморской археологической экспедицией ( Дьякова , 2003; 2006; 2011; 2019). Общая площадь городища – 0,25 га. Поверхность городища ровная, с плавным метровым перепадом к западу. Городище укреплено тремя рядами валов и рвов. Северная сторона мыса (она же северная сторона городища) обрывистая, обращена к Аввакумовке. С северной стороны валов нет. Они либо разрушены обрывом, либо, что вероятнее всего, вообще не возводились. Восточная сторона мыса (она же восточная сторона городища) разрезана современной лесовозной дорогой, не задевающей валы укрепления. Высота мыса в данном месте не более 5 м, поверхность мыса уплощенная, защищена тройным рядом высоких валов. Западная сторона мыса пологая, спускается в распадок, где, судя по аллювиальным отложениям, в древности протекал ручей. К северо-западному углу городища поднималась дорога, защищенная с южной стороны валами, а с западной – небольшим строением с обваловкой (рис. 3: 1 ). Южная сторона городища укреплена тройными рядами валов и рвов, к которым подходила дорога. Внутренний вал городища П-образной формы с прямым юго-восточным углом и укороченным западным валом. Общая длина внутреннего вала – 55 м (восточный участок – 23 м, южный – 26 м, западный – 6 м). Средний и внешний валы Г-образной формы со скругленным юго-восточным углом. Углом валы ориентированы на юго-восток. Длина среднего вала – 89 м (восточный участок – 31 м, южный – 58 м); длина внешнего вала – 65 м (восточный участок – 41 м, южный – 24 м). Валы разделены рвами, глубина которых от дневной поверхности варьирует в пределах 0,6–0,4 м. Высота внутреннего вала от дна рва до гребня – 1,15 м, среднего вала –1 м, внешнего вала – 0,32 м. Валы отстоят друг от друга на расстоянии 7–4 м. С внутренней стороны углов внутреннего и внешнего

Рис. 3. Михайловское городище

1 – план; 2, 4, 6 – лепная керамика; 3 – железный наконечник стрелы; 5 – железный нож; 7 – литейная форма валов зафиксированы углубления круглой формы диаметром 1 м, глубиной 0,20 м. По гребню внутреннего вала зафиксированы столбовые ямы, вероятно, остатки возведенной на валу деревянной стены (изгороди – ?). Подобная конструкция на укреплениях Приморья встречается впервые. На восточном участке внутреннего вала обнаружена яма с каменной обкладкой диаметром 0,35 м. Валы отсыпаны из камня и гравийно-песчаной почвы, добытой из рвов. Внутренний вал с внешней стороны облицован скальным камнем. Аналогичная облицовка зафиксирована в местах стыковки рвов с валами, а также на дне рва.

На городище прослежены два входа: с южной и западной сторон. Южный вход расположен с уплощенной стороны мыса и представлен насыпной почвенно-каменной платформой, соединяющей между собой все валы и рвы. Платформа прямоугольной формы, длиной 17,5 м, шириной в средней части 3,2 м. С внешней стороны городища к ней подходит дорога. С внутренней стороны дорожная платформа заканчивается входными воротами, от которых сохранились столбовые ямы. Расстояние между столбовыми ямами – 4,5 м. Диаметр ям – 0,6 м, глубина – 0,3 м. Западный вход (спуск с городища к ручью и реке) охранялся небольшим сторожевым пунктом.

На городище вскрыт металлургический комплекс, включавший горн, производственное помещение, инструментарий, литейную форму, шлаки, крицу. В коллекции представлены: лепная керамика горшковидных и вазовидных форм с врезным орнаментом из рядов ногтевых оттисков, горизонтально-прочерченных прямых и волнистых борозд, поясов правонаклонных вдавлений лопаточкой, ямочного и ложнотекстильного декора; круговая сероглиняная керамика с вафельным и штампованным геометрическим орнаментами; пароварка; железные ножи, наконечники стрел, литейная форма (рис. 3: 2–7 ).

Таким образом, по геофизической характеристике Михайловское городище относится к мысовому типу; по конфигурации валов – П-Г-образной формы, с прямым юго-западным углом; по структуре валов – каменно-почвенное с каменной облицовкой валов и рвов; по топографо-планиграфической характеристике внутреннего пространства – простое, без внутреннего города и редута; по размерам – малое; по назначению – жилое с наличием производственных металлургических мастерских. По культурной идентификации относится к поль-цевской культуре эпохи Средневековья, что подтверждается типологией лепной керамики, формы и орнаментика которой являются производными от посуды польцевской культуры конца I тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э., присутствием в комплексе круговой сероглиняной посуды со штампованным декором, появляющейся в Приамурье и Приморье не ранее VI в., и радиоуглеродной датой (Ле-12102: 1520 ± 40), т. е. VI в. н. э. Подобное сочетание лепной польцевской керамики и круговых сероглиняных сосудов со штампованным орнаментом зафиксировано в закрытых комплексах на нескольких памятниках культуры амурских чжурчжэней, что означает присутствие в ней польцевского компонента во второй половине I тыс. н. э. ( Медведев , 1986. С. 68).

Васильковское городище (Садога, Ветка, Ветка-редут ) (рис. 1: 3 ; 2 : 2 )

Расположено на левом берегу р. Васильковки (до 1972 г. название Садо-га) в 1,6 км к юго-западу от места ее впадения в р. Аввакумовку и в 2,4 км к юго-западу от с. Ветка. Возведено на краю террасы мысовидного склона сопки, обращенного в сторону реки. Западная и северная стороны мыса довольно пологие, южная сторона достигает высоты 6–7 м. Городище впервые обследовано в 1958 г. Г. И. Андреевым, названо по р. Садога (Андреев, Андреева, 1958. С. 24). В 1986 г. памятник переобследован О. С. Галактионовым (Галактионов, 1986). В 2003, 2007 гг. на городище проведены разведочные работы Амуро-Приморской археологической экспедицией: выполнена инструментальная съемка, заложен шурф, давший фрагмент лепной керамики, более всего проецирующийся на традиции польцевской культуры (Дьякова, 2006). Вследствие переименования р. Са-дога в Васильковку городище обозначено как Васильковское. В 2012 г. городище переоткрыто С. С. Малковым и названо Ветка-редут (Клюев и др., 2014). В том же году памятник осматривался российско-корейской археологической экспедицией ИИАЭНДВ ДВО РАН Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН (Там же).

Поверхность мыса достаточно ровная, перепад высот не превышает 2 метров. С северной стороны мыс отгорожен тремя рядами дугообразных валов. Валы обращены к северо-западу, т. е. в пологую сторону. По составу валы каменно-почвенные. Среди камней встречаются скальные породы и галечник. Перед первой линией валов зафиксировано русло пересохшего ручья. Дугооб-разность валов отмечается с западной, наиболее пологой, требующей укрепления, стороны сопки. Длина первой (внешней) линии валов – 29 м. Восточная сторона вала разрушена. Вторая (средняя) линия валов – 39 м. Третья линия валов (внутренняя) – 30 м. Ширина валов в основании – 3–5 м, высота валов от дневной поверхности – 0,7–1,5 м, от дна рва – первой линии – 1,5 м, второй – 2,5 м, третьей – 3,5 м. Ширина по гребню вала – 0,5–0,7 м. Между валами вырыты рвы, глубина которых от дневной поверхности составляет 1,7–2 м. Площадь городища – 0,14 га. Заложен шурф, давший стратиграфию: 1) дерн 8–10 см; 2) коричневая супесь с камнями – культурный слой мощностью 30 см; 3) коричневый суглинок со скальником – материк. В культурном слое обнаружен фрагмент керамики красно-коричневого цвета, толщина стенки – 0,6 см. Обжиг окислительный.

По геофизической характеристике городище мысовое, по планиграфической конфигурации валов – подпрямоугольно-дугообразное, незамкнутое; по структуре валов – каменно-почвенное; по фортификации – простое, без башен, внутреннего города и редута; по назначению – жилое, охранно-оборонительное. Культурная принадлежность памятника по собранному материалу не диагностируется, но тип и планиграфия валов сопоставимы с Михайловским городищем. Поэтому, вероятно, оно также относится к польцевской культуре эпохи Средневековья.

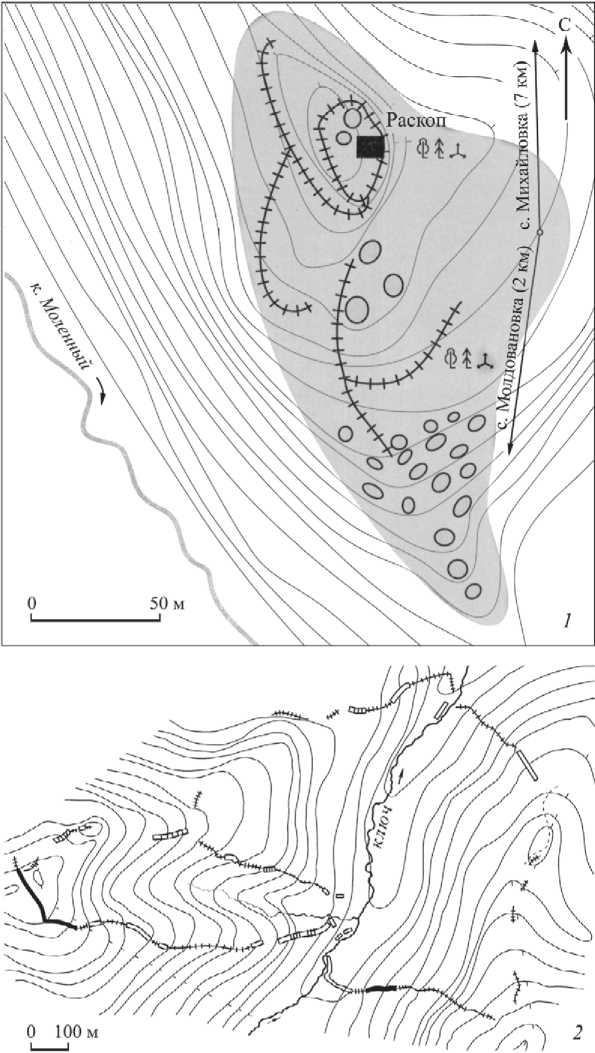

Укрепление Моленное-1 (рис . 1: 4 ; 4: 1 ).

Расположено в 2 км к северо-западу от с. Молдавановка. Впервые памятник упоминается в 1915 г. В. К. Арсеньевым (Там же. С. 207). Вторично памятник открыт в 2003 г. С. В. Рыжковым, в 2004 г. разведочно обследован А. Н. Поповым, в 2006 г. стационарные работы проведены С. С. Малковым ( Попов , 2004; Клюев и др. , 2014. С. 241).

Рис. 4. Планы укреплений бассейна Аввакумовки

1 – укрепление Моленное-1 (по: Клюев и др. , 2014); 2 – городище Скалистое (по: Леньков , 1974; 1976)

Укрепление расположено по правому борту р. Аввакумовки, занимает вершину сопки и юго-восточный склон оконечности горного массива. Сопка вытянутой формы, северо-восточной и юго-восточной сторонами обращена к Ав-вакумовке, с юго-запада и северо-запада ограничена глубоким распадком и ручьем Моленный, впадающим в Аввакумовку. Высота сопки – 190 м, с каменной осыпью юго-западного склона. Протяженность памятника по линии северо-запад – юго-восток – 400 м, по линии северо-восток – юго-запад –150 м. Фортификации представлены пятью валами, возведенными в наименее защищенных местах юго-восточного пологого склона сопки для прикрытия террас жилищами. По составу валы каменно-почвенные, отсыпаны из скальных обломков, валунов и почвы. Вал № 1 (длина - 59 м, ширина - 1-1,5 м, высота - 0,9-1,4 м) защищает террасу № 1. Вал № 2 дугообразной в плане формы, ориентирован на северо-запад – юго-восток (длина – 60 м, ширина – 1,2–1,6 м; высота – 1,2–1,5 м), соединяется в южной части с валом № 1 и защищает террасу № 1. Вал № 3 дугообразной в плане формы, ориентирован с севера на юг (длина – 65 м, ширина – 1,1-1,5 м; высота - 1,2-1,5 м), защищает террасы № 1 и 2. Вал № 4 ориентирован с севера на юг (длина – 70 м, ширина – 1,3–1,6 м; высота – 1,4–1,6 м), защищает террасы № 2, 3 и 4. Вал № 5 дугообразной в плане формы, ориентирован с запада на восток (длина – 55 м, ширина – 1,2–1,5 м; высота – 1,2–1,5 м). Западной оконечностью вал № 5 соединяется с центральной частью вала № 4, защищает террасу № 2. В 300 м к северо-западу от центральной части укрепления в скалистом склоне сопки обнаружена искусственно выбранная полость длиной 3 м, шириной 1,5 м, высотой до 1,5 м. Дно полости представлено скальными обломками и почвой. Внутри полости и в радиусе 1,5 м от нее по склону сопки встречены артефакты.

Внутри укрепления расположены искусственные террасы с жилищными западинами. Стратиграфия раскопа: дерн мощностью 3–10 см, коричневая щебнистая супесь – 2–30 см, желто-коричневый суглинок – 10–15 см. Материк – темно-коричневые базальтовые плиты и скальный цоколь. Очаги, столбовые ямы, каменные кладки и др. в раскопе не выявлены. Коллекция содержит артефакты трех культур: основная часть материала отнесена исследователем к раннему железному веку к янковской культуре, единичные находки – к польцевской культуре железного века и железный двурогий срезень – к эпохе Средневековья ( Клюев и др. , 2014). Кроме того, отмечены фрагменты толстостенной керамики темно-коричневого цвета с крупными включениями дробленого гранита. Материал укрепления Моленое-1 сопоставлен с артефактами «городищ Рудановское, Анучино-1, Новогордеевское, относимых к континентальному варианту янковской культуры (VIII–I вв. до н. э.)» (Там же. С. 207).

Таким образом, укрепление Моленое-1 – многокомпонентный памятник, на нем не прослежена стратиграфия культурных слоев. По топографическим, планиграфическим и технико-технологическим характеристикам искусственные террасы и защищающие их валы более соответствуют традициям горных укреплений чжурчжэньского государства Восточного Ся (1215–1234). При их возведении культурные слои предшествующего времени уничтожались и грунт, как правило, использовался для «подушек» зданий дворцового типа. Поэтому в чжурчжэньском слое часто присутствуют артефакты предшествующих культур.

Аналогичная ситуация характерна для многих горных городищ чжурчжэней ( Дьякова , 2018. С. 65–84). Связь валов с янковским и польцевским комплексами неочевидна, но исключать ее нельзя, поскольку однослойные укрепления эпохи палеометалла известны в Северном Приморье ( Дьякова , 2009. С. 216–225) .

Укрепление Форельная-1 (рис. 1: 5 ; 6: 1, 2 )

Расположено в 5 км к югу от с. Новониколаевка. Обнаружено в 2013 г. С. С. Малковым ( Клюев и др. , 2014). Возведено на пойменной террасе правого берега р. Форельная – правого притока Аввакумовки. Представлено прямоугольной каменно-земляной платформой размером 85 × 63м, ориентированной по странам света. Северная стенка защищена рвом шириной 1,5–2 м и глубиной 0,3 м. Общая площадь памятника составляет 0,35 га. Платформа сложена из гальки, гравия, серо-коричневой супеси и крупных окатанных камней. Верхняя поверхность платформы укреплена камнями. В шурфе, заложенном в юго-восточной части платформы, обнаружены фрагменты четырех плоскодонных сосудов со следами доработки на круге (рис. 6: 1 ). Среди подъемного материала отмечены четыре металлических предмета: железный наконечник стрелы с листовидным пером, железный нож; железный гвоздь с прямоугольным сечением; обломок бронзовой ажурной накладки (рис. 6: 3–5 ). Предварительно укрепление отнесено к позднему Средневековью ( Клюев и др. , 2014. С. 241).

К укреплению Форельная-1 следует отнести условно, т. к. защищено оно только рвом, без вала. По типу оно долинное, по размерам малое, по функциональному назначению жилое. Культурная принадлежность памятника по собранному материалу не диагностируется.

Городище Скалистое (рис. 1: 6 ; 4: 2 )

Расположено на правом берегу р. Аввакумовки в пади Скалистой в 3 км к юго-западу от поселка Новониколаевка. Впервые упоминается в 1888 г. архимандритом П. Кафаровым. В 1956 г. обследовалось местным жителем Ф. А. Силиным и краеведом Б. А. Сушковым. В 1969–1970 гг. разведочные и стационарные работы проводил Э. В. Шавкунов, в 1973 г. схема оборонительных сооружений снята О. С. Галактионовым. В 1973, 1975, 1980–1981 гг. памятник стационарно исследован В. Д. Леньковым, вскрывшим 1310 кв. м и отнесшим его к чжурчжэньской культуре XII – первой трети XIII в. ( Леньков , 1974; 1976). Площадь городища – 68 га, общая протяженность валов – 4800 м.

Городище занимает склоны распадка Скалистого, разделенного горным чистым ключом, текущим с юга на север и впадающим в Аввакумовку. Граница городища во многих местах проходила по гребню Скалистых сопок – отрогов Сихотэ-Алиня – и не требовала специальных оборонительных сооружений. Северная граница городища наиболее четко прослеживалась по правому берегу ключа в месте расположения отвесной скалы. На противоположной стороне ключа сооружен каменный вал дугообразной формы высотой до 2 м. Один конец вала обрывался у берега ключа, другой упирался в высокую отвесную скалу в западной половине распадка. Западная и восточная границы городища проходили по самому хребту Скалистых сопок. На более пологих склонах граница обозначалась невысоким насыпным валом из плитняка или каменной стеной высотой до 1,5 м. С внешней стороны крепостной стены прослеживался неглубокий ров. Южная граница городища в виде насыпного вала на правом берегу ключа проходила чуть выше места слияния с основным руслом ключа его правого притока. На левом берегу ключа вал не имел продолжения, так как здесь к самому берегу края подходила высокая, почти с отвесными склонами скалистая гряда. Въезд в городище осуществлялся с северной стороны по ровному каменистому дну ключа (Шавкунов, 1990. С. 68). Территория городища состоит из трех участков: восточного, северо-западного и юго-западного. На каждом участке зафиксированы искусственные террасы. На террасах юго-западного участка раскопан металлургический комплекс, включавший плавильные печи, горны, формовочные ящики и жилища ремесленников (Леньков, 1974. С. 70–74; 1976).

Таким образом, городище Скалистое по типу – горное, террасированное, укреплено каменными валами и стенами, по периметру – незамкнутое, по назначению – жилое, оборонительное, с производственными металлургическими комплексами, датировано XII – первой третью XIII в. Возведено в период чжур-чжэньского государства Восточного Ся и являлось, по мнению В. Д. Ленькова, одной из сырьевых баз чжурчжэней.

Укрепление Ветка-4 (рис. 1: 7 )

Расположено на левом берегу Аввакумовки в 2,1 км к юго-востоку от с. Ветка. Обнаружено в 2004 г. А. Н. Поповым. Возведено на вершине 8-10-метрового пологого холма между горой Шипилов и горным массивом. В плане укрепление овальной формы, с севера, юга и запада защищено земляным валом и рвом. Высота вала – 0,5–1,5 м, ширина – 2–2,5 м. Глубина рва – 0,5–0,7 м, ширина – 1–1,5 м.

Внутри укрепления зафиксировано 5 жилищных западин диаметром 6–8 м, глубиной до 0,6 м. Площадь памятника – около 0,25 га (50 × 70 м). В шурфе залегали пять фрагментов неорнаментированных лепных сосудов (два венчика, три боковые стенки) и железный диск с отверстиями и заклепками по окружности (диаметр – 10,5 см, толщина – 0,4 см). Укрепление отнесено к мохэской культуре и датировано IV–IX вв. н. э. ( Попов , 2004. С. 83; Клюев и др. , 2014. С. 193).

Укрепление Ветка-4 по типу – мысовое, с простым земляным валом, по размеру – малое, по назначению – жилое. Возведено, видимо, носителями мохэ-ской культуры в I тыс. н. э.

Падь Широкая-редут (рис. 1: 8 ; 5: 1 )

Расположен в 6,5 км к северо-востоку от с. Пермское. Обнаружен в 2013 г. С. С. Малковым. Укрепление находится в пади Широкая на террасе правого берега Арзамазовки (левого притока Аввакумовки). Юго-западной границей памятника служит неукрепленный край террасы с крутым склоном. Слабонаклонные восточная и юго-восточная стороны защищены подтреугольными фортификационными сооружениями в виде земляного вала высотой 0,4–0,6 м, шириной 5–6 м и рва глубиной 0,3–0,4 м, шириной 3–4 м. Площадь укрепления – около 0,08 га (35 × 38 м). Материал на памятнике не обнаружен, культурная и временная атрибуция памятника не определена ( Клюев и др. , 2014. С. 235).

Укрепление Падь Широкая-редут по типу – мысовое, подтреугольной в плане формы с незамкнутыми по периметру земляными валами, по назначению –

Рис. 5. Планы укреплений бассейна Аввакумовки

1 – Падь Широкая-редут (по: Клюев и др. , 2014); 2 – Пермское-6 (по: Попов , 2004)

Рис. 6. Укрепление Форельная-1: (по: Клюев и др. , 2014)

1 – керамика; 2 – железный нож; 3 – железный наконечник стрелы; 4 – железный гвоздь; 5 – бронзовое украшение (по: Клюев и др. , 2014); 6 – план укрепления Форельная-1

сторожевое, оборонительное, по размеру – малое. Культурно и хронологически не определено.

Укрепление Пермское-6 (рис. 1: 9 ; 5: 2 )

Расположено в 0,8 км к северо-западу от центра с. Пермское, в 2,6 км к востоку от с. Ветка. В 2004 г. обследовано А. Н. Поповым ( Попов , 2004). Занимает уплощенную вершину горного кряжа левого берега р. Арзамасовки – левого притока Аввакумовки. На памятнике зафиксировано 17 жилищных западин диаметром 5–8 м и глубиной 0,5–0,8 м. С севера и северо-востока защищено сла-бовыраженным задернованным рвом шириной 1,5 м и глубиной 0,5 м. Площадь памятника – 0,25 га. Стратиграфия шурфа: дерн, гумусированная коричневая супесь, светло-коричневая материковая плотная супесь. Материал представлен отщепом и 4 фрагментами неорнаментированной керамики.

Укрепление Пермское относится к мысовому типу, по размерам – малое, по назначению – жилое, культурная и временная идентификация требует уточнений.

Обсуждение результатов

В бассейне Аввакумовки, расположенном между горными хребтами Сихотэ-Алиня и бухтой Ольги Японского моря, выявлено девять укреплений трех типов – мысовые, долинные и горные. К мысовому типу относятся шесть укреплений: Михайловское-Выгонка, Михайловское городище, Васильковское, Ветка-4, Пермское-6, Падь Широкая-редут. Среди мысовых укреплений культурная диагностика возможна только для Михайловского городища, отнесенного к польцевской культуре эпохи Средневековья. Один памятник – Ветка-4, предположительно, принадлежит мохэской культуре, но для окончательной идентификации необходимы стационарные работы. Остальные памятники помещаются в широкий культурный и хронологический диапазон от палеометалла до позднего Средневековья и требуют дальнейших исследований.

Отнесение Михайловского городища к польцевской культуре эпохи Средневековья имеет принципиальное значение для археологии Приморья. Это ключ к решению польцевской проблемы, дискуссии по которой длятся более 50 лет ( Андреева , 1970). В Приамурье польцевская культура появляется в раннем железном веке, определяется как палеоазиатская и в синкретичном варианте в виде благословеннинско-найфельдской группы мохэской культуры (тунгусо-маньч-журы) существует все I тыс. н. э. ( Дьякова , 1993. С. 193). Отдельные выплески польцевских традиций проявляются в культуре амурских чжурчжэней после VI в. н. э. ( Медведев , 1986. С. 98). В Приморье раскопками А. П. Окладникова, С. В. Глинского, В. Е. Медведева установлено существование польцевской культуры в развитом железном веке, определено ее периодизационное положение, отмечены контакты с кроуновской культурой ( Окладников и др. , 1972. С. 57–65). Дальнейшая судьба покрыта тайной. Раскопки Михайловского городища показали, что польцевская культура в Приморье функционирует в эпоху Средневековья, при этом сохраняются первоначальные традиции и активно осваивается важнейший железорудный регион. Вероятно, мысовые укрепления с П- и Г-об-разными валами при дальнейших исследованиях могут оказаться фортификационным признаком польцевской культуры.

Долинный тип представлен памятником Форельная-1, время возведения и культурную принадлежность которого еще предстоит установить. Он характеризуется только одной фортификационной деталью – рвом.

Горный тип представлен двумя городищами – Моленое-1 и Скалистое, возведенными по традиционным строительным канонам чжурчжэней государства Восточного Ся (1217–1234), активно осваивавших железорудные месторождения Восточного Приморья, о чем свидетельствуют раскопанные В. Д. Лень-ковым металлургические комплексы. Заметим, что древний рудник находился в непосредственной близости от Скалистого городища и в 35 км от Михайловского городища ( Боголюбский , 1876). Все укрепления, кроме Скалистого городища, малого размера и рассчитаны на небольшое количество населения.

Верховья Аввакумовки с восточной стороны связаны с горой Перевальной и находятся на стыке с бассейном реки Извилинки (приток Уссури), расположенной с западной континентальной стороны гор Сихотэ-Алиня. Подобные геофизические условия (близость истоков двух рек, разделяющий их перевал) и расположение городищ свидетельствуют о функционировании здесь сухопутной дороги с западной стороны Сихотэ-Алиня через гору Перевальную в сторону моря. С древности данная территория славилась железорудными месторождениями, тайгой, рыбой и выходом к морским магистралям.

Список литературы Укрепления бассейна Аввакумовки в Восточном Приморье

- Андреев Г. И., Андреева Ж. В., 1958. Отчет об археологических исследованиях Прибрежного отряда ДВАЭ в Лазовском, Ольгинском, Хасанском районах Приморского края в 1958 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №1777.

- Андреева Ж. В., 1970. Древнее Приморье. Железный век. М.: Наука. 145 с.

- Боголюбский И., 1876. Очерк Амурского края, южной части Приморской области и острова Сахалина в геологическом и горнопромышленном отношении. СПб.: Тип. В. П. Воленс. II, 94 с.

- Галактионов О. С., 1986. Отчет об археологических разведках на территории Приморского края в 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11516.

- Дьякова О. В., 1993. Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука. 340 с.

- Дьякова О. В., 2003. Отчет о работах Амуро-Приморской археологической экспедиции в 2003 г. на городище Сибайгоу и разведочных работах в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском и Пожарском районах Приморского края // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 573.

- Дьякова О. В., 2006. Отчет об исследованиях Амуро-Приморской археологической экспедиции в Тернейском и Чугуевском районах Приморского края в 2006 году // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 611.

- Дьякова О. В., 2009. Военное зодчество Центрального Сихотэ-Алиня. М.: Восточная литература. 245 с.

- Дьякова О. В., 2011. Отчет о разведывательных работах Амуро-Приморской археологической экспедиции в Ольгинском, Чугуевском, Кавалеровском, Дальнегорском районах Приморского края в 2011 г. // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 692.

- Дьякова О. В., 2018. Горные городища Восточного Ся в Приморье (фортификационные и стратиграфические особенности) // Поволжская археология. № 2 (24). С. 65-84.

- Дьякова О. В., 2019. Отчет Амуро-Приморской археологической экспедиции о раскопках Михайловского городища в Ольгинском районе Приморского края в 2019 г. // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 801.

- Клюев Н. А., Батаршев С. В., Гладченков А. А., Гридасова И. В., Дорофеева Н. А. Крутых Е. Б., Малков С. С., Морева О. Л., Слепцов И. Ю., Якупов М. А., Юн Хёнг Чжун, Ким Дон Хун, Им Ну Ри, 2014. Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья. Таджон. 423 с.

- Леньков В. Д., 1974. Металлургия и металлообработка у чжурчжэней в XII веке (по материалам Шайгинского городища). Новосибирск: Наука. 172 с.

- Леньков В. Д., 1976. Отчет об археологических исследованиях на Екатериновском и Скалистом городищах на территории Приморского края в 1976 году // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 103.

- Медведев В. Е., 1986. Приамурье в конце I тыс. н. э. Новосибирск: Наука. 185 с.

- Окладников А. П., Глинский С. В., Медведев В. Е., 1972. Раскопки древнего поселения Булочка у города Находка в Сучанской долине // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук. Вып. 2. № 6. С. 57-65.

- Попов А. Н., 2004. Археологические исследования в Пограничном и Ольгинском районах Приморского края в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 24960.

- Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 18. Дальний Восток. Вып. 2. Нижний Амур (от с. Помпеевки до устья). Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 589 с., 2 л.

- Хорев В. А., 1975. Отчет об археологической разведке в Лазовском, Ольгинском, Михайловском и Октябрьском районах Приморского края в 1975 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5738.

- Шавкунов Э. В., 1990. Культура чжурчжэней-удиге XII-XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М.: Наука. 281с.