Улицы Людина конца Средневекового Новгорода: задачи, проблемы и методика исследований

Автор: Фараджева Н.Н., Тарабардина О.А., Гайдуков П.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена трем улицам средневекового Новгорода - Пробойной, Ярышевой и Черницыной, исследованным в ходе многолетних археологических работ на Троицком раскопе. Поскольку трассы этих улиц вскрывались на площади разных раскопов, первостепенной задачей исследования явилось выполнение сводной ярусологии, отражающей планиграфию и хронологию мостовых на протяжении значительного временного отрезка, начиная с 30-х гг. X в. и до середины XV в.В основу работы положен комплексный анализ стратиграфических и дендрохронологических данных, на основе которых предложены выводы, касающиеся формирования и развития уличной сети Людина конца средневекового Новгорода

Средневековый новгород, уличные мостовые, дендрохронология, планиграфия, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328358

IDR: 14328358

Текст научной статьи Улицы Людина конца Средневекового Новгорода: задачи, проблемы и методика исследований

Большое значение для изучения топографии средневекового Новгорода имеют мостовые древних улиц, обнаруженные в ходе многолетних археологических раскопок в различных частях города. Предлагаемая статья посвящена улицам Троицкого раскопа в Людином конце города: их изучение является важной составляющей работы по исследованию стратиграфии и хронологии усадебной застройки Троицкого раскопа, которая ведется в последние годы.

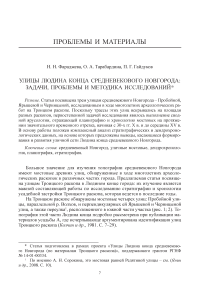

На Троицком раскопе обнаружены мостовые четырех улиц: Пробойной улицы, параллельной р. Волхов, и перпендикулярных ей Ярышевой и Черницыной улиц, а также переулка1, расположенного в южной части участка (рис. 1; 2) . Топография этой части Людина конца подробно рассмотрена при публикации материалов усадьбы А, где исчерпывающе аргументирована идентификация улиц Троицкого раскопа ( Колчин и др ., 1981. С. 7–29).

* Статья подготовлена в рамках проекта «Улицы Людина конца средневекового Новгорода (по материалам Троицкого раскопа)», поддержанного грантом РГНФ № 14-01-00334.

Рис. 1. Схема Троицкого раскопа с обозначением номеров отдельных раскопов и трасс средневековых улиц

В данной статье речь пойдет о Ярышевой, Черницыной и Пробойной улицах, которые с трех сторон ограничивают комплекс северо-западных усадеб Троицкого раскопа. Первой среди них источники упоминают Ярышеву улицу (1194 г. – НПЛ. С. 41, 233), которая вела от берега Волхова на запад; на ней находились церкви Василия Парийского и Василия Кесарийского. Название улицы восходит к личному имени Ярыш, зафиксированному в берестяных грамотах XII–XIII вв. и в летописных сообщениях 20х годов XIII в. ( Васильев , 2005. С. 349; НПЛ. С. 57, 258, 268).

Южнее Ярышевой в том же направлении – от Волхова на запад, вверх по склону холма, в направлении Варварина монастыря (первое упоминание – 1138 г. – НПЛ. С. 25) – проходила Черницына улица; от монастыря, согласно признанной точке зрения, она и получила свое название. Этот урбаноним (вар. Черница) в летописи впервые встречается под 1418 г. (НПЛ. С. 411), ранее,

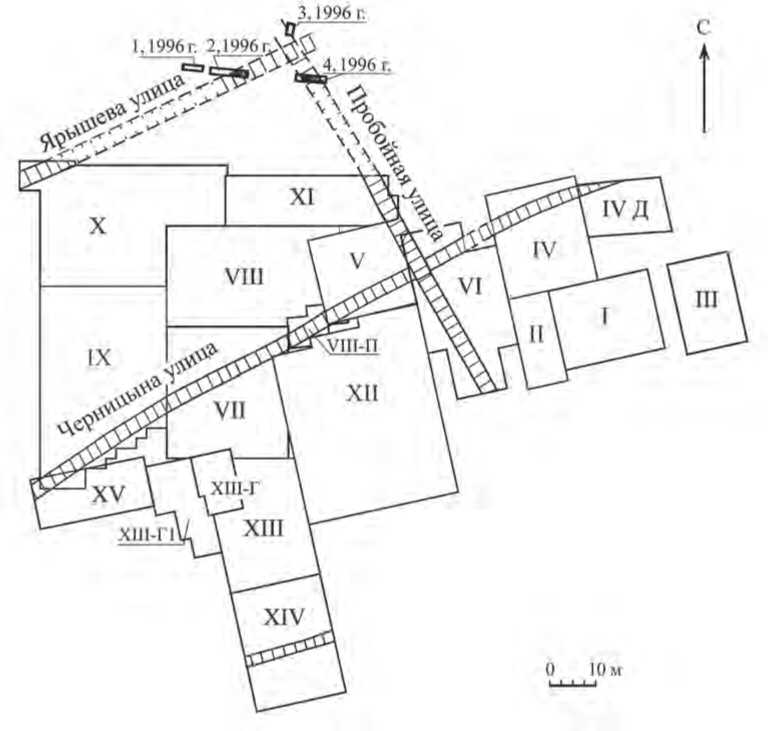

Рис. 2. Схема Троицкого раскопа с обозначением границ средневековых усадеб и трасс улиц под 1402 г., упомянуты жители улицы – «черницинци» (НПЛ. С. 397). Третья улица, ориентированная с севера – северо-запада на юг – юго-восток и проходящая вдоль р. Волхов, соответствовала основной сухопутной магистрали («Русскому пути»), соединявшей Новгород с южными землями (Янин, 1977. С. 28). Поскольку исторические документы, фиксирующие название улицы, отсутствуют, было предложено именовать ее Пробойной или Великой улицей Людина конца по аналогии с подобными магистралями других концов (Колчин и др., 1981. С. 7). Роль этих улиц при формировании планировочной структуры чрезвычайно велика: они составляли своеобразную основу, на которую по мере разрастания территории города «нанизывались» поперечные улицы. А. Н. Сорокин отмечал иерархичность новгородских улиц, проявлявшуюся в том, что «младшие» поперечные магистрали всегда оказываются разорванными при их пересечении со «старшими» – сквозными кончанскими улицами, получившими название «пробойных» (Сорокин, 1995. С. 7).

Мостовые Троицкого раскопа (Черницына и Пробойная улицы в пределах раскопов IV–VII2) уже становились объектом специального исследования, задачей которого была «реконструкция стратиграфии мостовых для ее дальнейшего применения в ярусологии Троицкого раскопа» ( Бассалыго и др ., 1989. С. 64). Авторы впервые обратились к вопросам, ранее не рассматривавшимся исследователями, в частности характеристике и соотношению отдельных участков мостовых, их конструкциям и др. В результате были выявлены важные особенности мощения в Людином конце: в целом здесь зафиксирована гораздо более сложная картина функционирования и смены мостовых, чем на Неревском раскопе. В те же годы были впервые систематизированы данные дендроанализа конструкций мостовых раскопов IV–VI, выделены общие ярусы мощения Пробойной и Черницыной улиц ( Урьева , 1989). Следует отметить, что стратиграфическое и хронологическое изучение мостовых велось авторами параллельно, но независимо друг от друга. Поэтому при дендроанализе не всегда учитывались данные по стратиграфии и планиграфии, и наоборот – при изучении стратиграфии не предпринималось детального анализа распределения дендродат различных участков мостовых. В целом такой подход затруднял восприятие материала. Поэтому, приступая к изучению троицких мостовых, мы изначально ориентировались на тесную взаимосвязь двух направлений исследований: стратиграфического и хронологического, что позволило оперативно выявлять, проверять и решать проблемы согласования и увязки ярусов мостовых, как отдельных участков каждой из них, так и всех изучаемых улиц. К тому же проведенные позднее археологические работы на Троицких VIII, IX и XI раскопах и получение большого числа дополнительных дендроопределений, в том числе для исследованных ранее раскопов V и VI, значительно расширили источниковедческие возможности заявленной темы.

Лучше всего изучена Черницына улица: ее мостовые вскрывались последовательно на площади шести раскопов (Троицкий IV–IX) на протяжении 19 полевых сезонов (1976–1994 гг.). Длина исследованного отрезка этой улицы составляет более 120 м. В настоящее время изучение ее западного отрезка продолжается на раскопе Троицкий XV. Мостовые Пробойной улицы (протяженностью около 50 м) исследованы на V, VI, XI раскопах (1978–1983; 1995–1998 гг.), Ярышева улица (12 м) – на небольшом участке раскопа X (1988–1994 гг.) и в шурфе 1996 г. на территории Кремлевского парка.

Улицы Людина конца имеют традиционную для Новгорода конструкцию. Опорным каркасом улиц служили продольные бревенчатые лаги, уложенные в три линии (в ярусах X в. используется и две лаги), которые опираются на бревенчатые поперечные подкладки. На лаги укладывался настил мостовой, выполненный из поперечных широких плах, обращенных плоской стороной кверху (рис. 3). Опорные конструкции мостовых состояли из звеньев, протяженность которых определялась длиной лаг. В большинстве случаев в качестве лаг использовались бревна длиной в среднем от 5–7 до 9–9,5 м.

Рис. 3. Конструкция мостовой Пробойной улицы. Раскоп Троицкий VI, ярус 10 начала XIV в. Вид с северо-запада. Фото С. А. Орлова 1981 г.

В X – начале XI в. ширина полотна поперечных улиц была невелика и не превышала 2–2,6 м. В последующее время ширина Черницыной и Ярышевой улиц возрастает до 2,8–3,2 м, иногда достигая 3,3–3,4 м. Средняя ширина Пробойной составляла 3,2–3,5 м (3 м в X в.), а в горизонтах 60–80-х гг. XIII в. и в XV в. увеличилась до 4 м. Отметим, что Пробойная улица Троицкого раскопа значительно уступала по ширине Великой улице Неревского конца, средняя ширина которой составляла 4,5–5 м3.

Рис. 4. Древнейший ярус Пробойной улицы, раскрытый на раскопе Троицкий XI. Вид с севера. Фото П. Г. Гайдукова, 1998 г.

Сохранность разновременных мостовых различна. Первоначальное мощение улиц в ряде случаев дошло до нас в виде скоплений хаотично уложенных подкладок (рис. 4). В слоях X–XII вв. сохраняются в основном опорные конструкции мостовой – лаги и подкладки. Настилы в этот период систематически разбирались перед укладкой нового яруса мостовой. Позднее, в XIII в., настилы мостовых перестают разбирать полностью: в XIII–XV вв. уличное мощение представлено главным образом плахами и лагами, число подкладок заметно сокращается. Продольные лаги укладываются непосредственно на настилы предшествующей мостовой и иногда фиксируются в них подтеской.

Все изучаемые мостовые выявлены в верхней части культурных напластований, в слоях XV в., и фиксировались на тех же местах и в более ранних слоях, ярус за ярусом, вплоть до горизонтов X в. Пробойная улица всего насчитывает 30 разновременных ярусов мощения, Черницына – 28, а Ярышева – 27 ярусов. Количество ярусов Черницыной и Пробойной улиц на разных раскопах различно, что объясняется рядом факторов: разной сохранностью отдельных участков мостовой, их частичной разборкой, асинхронностью мощения. Так, Черницына улица у перекрестка с Пробойной насчитывает 28 ярусов (раскопы V, VI), западнее, на раскопах VIII и VII – 26 ярусов, на раскопах IV и IX – 27 ярусов. Северный участок Пробойной улицы на раскопе XI имеет 28 ярусов мощения; центральный, на раскопе V – 27 ярусов; участок к югу от перекрестка с Черницыной улицей (раскоп VI) – 30 ярусов. Поэтому выявление общих ярусов уличного мощения этих улиц на всем их протяжении было одной из основных задач нашей работы.

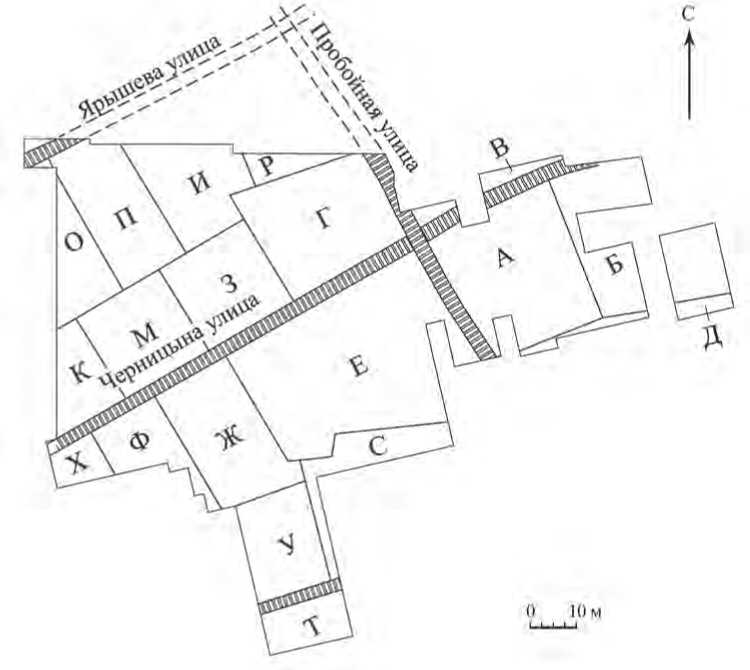

Важную информацию для ее решения дали 16 стратиграфических разрезов (профили бортов раскопов), в которых фиксировались мостовые (рис. 5). При стыковке раскопов возникали проблемы из-за многочисленных сбивок реперов (как разных раскопов, так и на отдельных раскопах на рубеже полевых сезонов). На эту существенную методическую ошибку указывали наши предшественники ( Бассалыго и др ., 1989. С. 65). Другим фактором, затрудняющим исследование мостовых Троицкого раскопа, является понижение древней дневной поверхности в восточном и южном направлениях (Там же. С. 64–65). Так, мостовая Чер-ницыной улицы, точнее, ее западная и центральная части, на протяжении около 80 м (в пределах раскопов V, VII–IX) имела уклон в восточном направлении, в сторону Волхова, составивший на уровне материка около 140 см. Восточная же часть Черницыной (раскопы IVD–VI) приходилась на относительно ровный участок, здесь понижение не зафиксировано. По трассе Пробойной улицы первоначальная дневная поверхность имела уклон в южном – юго-восточном направлении: общий перепад высот составлял около 1 м. Уклон, малозаметный в северной части (раскопы V, XI), сильно выражен южнее, на пощади раскопа VI: понижение материковой поверхности по линии улицы, прослеженной здесь на длину около 30 м, составило около 70 см. Особенно резкое понижение (западина) выявлено в южной части данного раскопа.

Настилы мостовых Черницыной и Пробойной улиц составили основу дендрохронологической шкалы Троицкого раскопа ( Урьева , 1989; Урьева, Черных , 1995). Хотя в настоящее время для датирования древностей Людина конца все большую роль играет дендрохронологическое изучение построек ( Тарабардина , 2007. С. 9–12), значение мостовых как общего хронологического репера всего раскопа трудно переоценить4.

Рис. 5. Разрез Черницыной улицы в западном профиле Троицкого VII раскопа

Как уже отмечалось, коллекции дендрообразцов, собранные в ходе археологических исследований, очень обширны: статистические данные о дендрообразцах Черницыной, Пробойной и Ярышевой улиц приведены в табл. 1. В целом, с учетом результатов предпринятых в рамках нашего проекта дендрохронологических исследований, на сегодняшний день мостовые Людина конца представлены более чем 2400 образцами, свыше 1600 из которых получили датировку. Следует отметить, что уличные мощения Людина конца, особенно в слоях XIV–XV вв., сохранились гораздо хуже, чем мостовые ряда других новгородских раскопов (например, Неревского и Михайловского). Состав древесины отдельных ярусов мостовой значительно более пестрый, чем, к примеру, на Неревском раскопе: здесь нет неревской четкости датировок, когда плахи какого-либо яруса датируются одним годом. Разброс дендродат в ярусах обычно составляет несколько лет; велико количество вторично использованных деталей, особенно в ранний период (X–XI вв.). Древнейшие мостовые датируются 30-ми гг. Х в., самые поздние – 50-ми гг. XV в. ( Урьева, Черных , 1995. С. 112–113; Тарабардина , 2007. С. 10; Фараджева и др ., 2014. С. 137). Принципиально важно, что датировки получены для всех исследованных отрезков мостовых, в отличие от Неревского раскопа, где образцы для дендроанализа отбирались на ограниченных участках ( Колчин , 1963).

Таблица 1. Статистические данные о дендрообразцах мостовых Троицкого раскопа

|

Раскоп |

Черницына улица |

Пробойная улица |

Ярышева улица |

|||

|

исследовано |

датировано |

исследовано |

датировано |

исследовано |

датировано |

|

|

Троицкий IV |

227 |

128 |

||||

|

Троицкий V |

202 |

128 |

83 |

50 |

||

|

Троицкий VI |

77 |

57 |

246 |

140 |

||

|

Троицкий VII |

268 |

206 |

||||

|

Троицкий VIII |

372 |

234 |

||||

|

Троицкий IX |

460 |

337 |

||||

|

Троицкий X |

191 |

133 |

||||

|

Троицкий XI |

308 |

220 |

||||

|

Всего |

1606 |

1090 |

637 |

410 |

191 |

133 |

Всего на мостовых исследовано 2434 образца, датировано 1633 образца

Настоящее исследование направлено на решение следующих задач:

– сведение по полевой документации ярусов мостовых улиц, исследованных на разных раскопах, выявление как стратиграфически синхронных ярусов, так и плохо стыкующихся горизонтов;

– выявление конструктивных особенностей мостовых различного времени;

– систематизация и анализ всех данных о датированных образцах/ярусах мостовых с целью выявления достоверных хронологических реперов и периодов, недостаточно обеспеченных надежными датировками;

– дендрохронологическое исследование недатированных образцов/ярусов, проверка полученных датировок;

– выявление на основе данных стратиграфии и дендрохронологии синхронных участков мощения отдельных мостовых;

– сопоставление ярусов мостовых Пробойной, Черницыной и Ярышевой улиц.

Для решения поставленных задач были проанализированы планиграфиче-ский и стратиграфический контексты, на основе которых выполнялась первоначальная стыковка участков мостовых, выявленных на площади различных раскопов. Параллельно с этим на чертежи ярусов шести раскопов были нанесены имеющиеся датировки и рассмотрена хронологическая последовательность полученных ярусов трех улиц. Затем на основе всей совокупности данных выполнена окончательная стыковка и коррекция сводных ярусов уличного мощения. Стыковка мостовых проводилась в хронологическом порядке, от ранних ярусов к поздним. При этом принимались во внимание сходство конструкций мостовых, исследованных в пределах разных раскопов, их сохранность, планиграфическое соответствие и наличие сходных серийных датировок.

Наиболее трудоемкой по причине плохой сохранности конструкций, малочисленности и разрозненности имеющихся датировок оказалась работа с материалами X–XI и второй половины XIV – XV в.

Результатом предпринятой работы явилось выполнение сорока сводных горизонтов – ситуаций уличного мощения, документирующих последовательное взаиморасположение трех улиц, мостившихся в ряде случаев несинхронно, и обоснование их датировок. Полученные данные позволили вновь обратиться к вопросам, связанным с организацией и эволюцией уличного мощения, а также к более общим проблемам, касающимся формирования и развития планировочной структуры исследованной в пределах Троицкого раскопа части Людина конца. Остановимся на последней группе вопросов более подробно.

Возникновению мостовых предшествовали грунтовые дороги, проходившие по трассам будущих Пробойной, Черницыной и Ярышевой улиц. Пробойная и Черницына улицы в виде грунтовых дорог существовали до возникновения усадебной застройки в данной части Людина конца: помимо следов натоптан-ностей на месте уличных трасс, фиксируется и выраженное понижение материка. В полевой документации говорится о характерных для проселочных дорог неровностях («ямах и ухабах»), выявленных на трассе Черницыной улицы ( Янин и др ., 1995. С. 60).

Первоначальное мощение Пробойной и Черницыной улиц появляется фактически одновременно, в 938–940 гг. При этом идущая параллельно Волхову Пробойная мостится на всем исследованном отрезке, а первоначальное мощение Черницыной осуществляется лишь на участке, примыкающем к перекрестку с Пробойной, между усадьбами А и В к востоку и Г и Е к западу от него. Западнее усадеб Г–Е Черницына улица существует в это время в виде грунтовой дороги.

Предположение о том, что восточный участок мощения Черницыной улицы был более древним, а его продолжением на западе служила грунтовая дорога, было высказано ранее А. С. Хорошевым, А. Н. Сорокиным и Л. А. Бассалыго (Бассалыго и др., 1989. С. 66). Нам удалось подтвердить его, основываясь как на данных стратиграфии шести исследованных участков мостовой, так и на дендродатах нижних ярусов уличного мощения (Тарабардина, 2010. С. 323; Фарад-жева и др., 2014. С. 134–160).

Мощение на западном участке Черницыной, между усадьбами З и М к северу от мостовой и усадьбами Е (западная часть), Ж и Ф к югу от нее, как и первая мостовая Ярышевой улицы, появляется лишь в следующем горизонте, около 955–956 гг., и с этого времени Черницына улица мостится на всем протяжении. При этом трасса Черницыной улицы в момент первоначального мощения ее западного отрезка (раскоп Троицкий IX) была незначительно сдвинута на юг: мостовая легла поверх сооружения с плетневыми стенками, ранее стоявшего вплотную к грунтовой дороге ( Янин и др ., 1995. С. 60). Одновременно был выпрямлен участок Черницыной улицы с западной стороны от перекрестка с Пробойной; мощение 30-х гг. X в. подходило к Пробойной под углом: частокол середины X в., отгораживающий Черницыну от усадьбы Е, повредил мощение Черницы-ной, относящееся к концу 30-х гг. (раскоп Троицкий V, ярусы 28, 29).

Грунтовая дорога существовала и по линии Ярышевой улицы, исследованный участок которой отстоит от перекрестка с Пробойной более чем на 50 м. Для суждения о времени появления Ярышевой улицы данных недостаточно. Однако отсутствие материкового углубления по трассе дороги и сохранившиеся следы распашки под ней указывают на то, что Ярышева улица появилась несколько позднее Пробойной и Черницыной (пахотные борозды, прослеженные с северной стороны от Черницыной, не заходили под нее). Время появления Ярышевой улицы вполне могло быть связано с первоначальной планировкой данного квартала: в этом случае следы натоптанностей возникли во время первоначального усадебного строительства. Древнейшее мощение Ярышевой, представленное ярусом X-27, хотя и не имеет датированных образцов, стратиграфически соответствует застройке, относящейся к 50-м гг. X в. Тем не менее нельзя исключать вероятности того, что участок Ярышевой улицы, примыкающий к перекрестку с Пробойной, был замощен раньше.

Начиная с середины X в. местоположение трасс Черницыной, Ярышевой и Пробойной улиц и общая планировка данного квартала Людина конца на протяжении пяти столетий остаются практически неизменными.

В раннее время интервалы между периодами смены мостовых достаточно велики: в это время традиции уличного мощения и организация процесса обновления мостовых только складываются. В Х в. периоды мощения двух улиц фактически совпадают, но в начале XI в. мостовая Черницыной возобновляется чаще. Значительные временные промежутки в сооружении мостовых XI в. отчасти объясняются разборкой отдельных ярусов мостовых Пробойной улицы (отсутствуют ярусы 1000-х и 1020-х гг., о существовании разобранного мощения 1020-х гг. мы можем судить по обилию деталей этого времени в ярусе 1040-х гг.) и плохой сохранностью Черницыной вблизи перекрестка.

С 1080-х гг. процесс обновления уличных настилов упорядочивается, а временные интервалы между периодами смены мостовых сокращаются. Наиболее динамично смена мостовых происходит в XII в., когда этот район Людина конца переживает свой расцвет: на протяжении этого столетия мощение Черницы-ной улицы меняется 8 раз, Пробойной и Ярышевой – 7 раз. Динамика уличного мощения демонстрирует те же тенденции, что и застройка прилегающих усадеб. В XIII–XV вв. замена мостовых производится в среднем раз в 20 лет: увеличение срока службы мостовых происходит за счет использования особенно массивных плах.

Следует отметить выраженную асинхронность мощения продольной и поперечных улиц Людина конца, исследованных на Троицком раскопе5. Ситуация, при которой мостовые Черницыной и Пробойной возобновлялись неодновременно, c интервалами от 4 до 12 лет, была достаточно постоянной. Она наиболее характерна для горизонтов XII в., а также для второй половины XIII и XIV в.6 Учитывая это обстоятельство, особое значение приобретают синхронные горизонты мощения продольных и поперечных улиц. Они связаны с важными этапами развития данного участка Людина конца: временем возникновения данного городского квартала (горизонты конца 30-х и 50-х гг. X в.); периодом упорядочения уличного мощения (горизонты 60-х и 80-х гг. XI в.); временем возобновления застройки после крупных пожаров, в момент перепланировки начала XIII в. Единовременные мероприятия по возобновлению мощения продольной и поперечных улиц в 40-х гг. XIV в. и на протяжении первой половины XV в. (к XV в. относятся три общих периода смены мостовых) также чаще всего являлись вынужденной мерой и объяснялись частыми пожарами и прочими бедствиями.

Порядок единой организации сооружения уличных мостовых установился достаточно рано: можно говорить об общих и единовременных мероприятиях по возобновлению мощения поперечных улиц начиная, по крайней мере, с 80-х гг. XI в. Обновление мостовой Черницыной улицы на всем ее протяжении и по обе стороны от перекрестка осуществлялось чаще всего единовременно. Различия в датировках отдельных участков Черницыной связаны в значительной мере с локальными ремонтами уличных настилов или необходимостью выравнивания уровня мостовых пересекающихся улиц на примыкающих к перекрестку участках.

Сравнение времени обновления мостовых Ярышевой и Черницыной улиц также дает интересные результаты. Замена мостовых данных поперечных улиц производилась в разное время, хотя и с небольшими временными интервалами ( Сорокин , 1995. С. 15). Однако начиная с последней четверти XIII в. мостовые указанных улиц укладываются абсолютно синхронно. Можно предположить, что именно с этого времени довольно строго соблюдался порядок мощения рядовых кончанских улиц, хотя специально он и не был оговорен «Уставом князя Ярослава о мостех»7.

В результате проведенных исследований на протяжении X–XV вв. прослеживается 32 фазы уличного мощения Черницыной улицы, 30 – Пробойной и 27 – Ярышевой улицы. Интервалы между периодами смены мостовых на Черницыной улице составляют от 8 до 34 лет, на Пробойной – 10–38 лет, на Ярышевой – от 6 до 40 лет. Они достаточно велики в ранний период, в X–XI вв., когда традиция сооружения мостовых и организация этого процесса только складываются. Учитывая асинхронность мощения Черницыной и Пробойной улиц, локальные ремонты и более частое обновление участков Черницыной вблизи перекрестка, можно говорить о 40 разновременных горизонтах, отражающих детальную картину взаиморасположения разновременных уличных мостовых.

Таким образом, выполнение работы по составлению сводной ярусологии и датировке мостовых Черницыной, Пробойной и Ярышевой улиц Людина конца позволило значительно увеличить источниковедческий потенциал полученного на Троицком раскопе археологического материала и предоставило важные сведения, касающиеся эволюции непосредственно уличного мощения, а также проблемы формирования и развития уличной сети и планировочной структуры Людина конца в X–XV вв. Полученные данные составят основу работы по уточнению общей планиграфии и хронологии сводных горизонтов усадебной застройки данной части Людина конца средневекового Новгорода.

Список литературы Улицы Людина конца Средневекового Новгорода: задачи, проблемы и методика исследований

- Бассалыго Л. А., Сорокин А. Н., Хорошев А. С., 1988. Улицы Троицкого раскопа (топография, стратиграфия, хронология)//Новгород и Новгородская земля. История и археология: тез. науч.-практ. конф. Вып. 1/Отв. ред. В. Л. Янин; сост. В. Я Конецкий. Новгород: Новгородский музей-заповедник. С. 63-66. (На обл.: 1989)

- Васильев В. Л., 2005. Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород: Новгородский гос. ун-т. 468 с.

- Засурцев П. И., 1963. Усадьбы и постройки древнего Новгорода//Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. IV: Жилища древнего Новгорода. М.: Изд-во АН СССР. С. 5-105. (МИА; № 123.)

- Колчин Б. А., 1963. Дендрохронология Новгорода//Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. III: Новые методы в археологии. М.: Изд-во АН СССР. С. 6-103. (МИА; № 117.)

- Колчин Б. А., Хорошев А. С., Янин В. Л., 1981. Усадьба новгородского художника XII в. М.: Наука. 168 с.

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/Ред. А. Н. Насонов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 642 с.

- Сорокин А. Н., 1995. Благоустройство древнего Новгорода. М.: О-во историков архитектуры. 128 с. (Архив архитектуры; VI). (Новгородские древности; вып. 2.)

- Тарабардина О. А., 2007. Дендрохронология средневекового Новгорода (по материалам археологических исследований 1991-2005 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 22 с.

- Тарабардина О. А., 2010. О динамике строительства в Новгороде в эпоху Ярослава Мудрого//Новгород в эпоху Ярослава Мудрого/Науч. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. ун-т. С. 321-334.

- Урьева А. Ф., 1989. Дендрохронология мостовых Троицкого раскопа в Новгороде//Естественнонаучные методы в археологии/Отв. ред. Е. Н. Черных. М.: Наука. С. 214-227.

- Урьева А. Ф., Черных Н. Б., 1995. Дендрошкалы Новгорода: опыт компьютерной обработки//ННЗ. Вып. 9/Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород: Новгородский музей-заповедник. С. 106-114.

- Фараджева Н. Н., Тарабардина О. А., Гайдуков П. Г., 2014. Усадьбы Ярышевой улицы Людина конца средневекового Новгорода в X в. (по материалам Троицкого раскопа)//Русь в IX-XII вв.: общество, государство, культура/Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. Е. Леонтьев. М.; Вологда: Древности Севера. С. 134-160.

- Янин В. Л., 1977. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород: учеб. пособие. М.: Высшая школа. 241 с.

- Янин В. Л., Рыбина Е. А., Хорошев А. С., Гайдуков П. Г., Сорокин А. Н., 1995. Отчет Новгородской археологической экспедиции о работах на Троицком раскопе в 1994 г. Москва//Архив ИА РАН. Р-1. №19947. 205 с., № 19954. Чертежи.

- Янин В. Л., Хорошев А. С., Рыбина Е. А., Сорокин А. Н., Степанов А. М., Покровская Л. В., 2008. Работы в Людином конце Великого Новгорода в 2007 г. (Троицкий XIII и XIV раскопы)//ННЗ. Вып. 22/Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 5-13.