Ультразвуковая оценка показателей кровотока в позвоночных венах при дистоническом и застойно-гипоксическом вариантах венозной дисциркуляции

Автор: Дическул Маргарита Леонидовна, Жестовская Светлана Ивановна, Куликов Владимир Павлович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 4 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: установить параметры кровотока в позвоночных венах от верхне-шейного уровня до устья и сопоставить величины показателей у пациентов с дистоническим и застойно-гипоксическим вариантами венозной дисциркуляции. Цветовое дуплексное сканирование позвоночных вен было выполнено у 70 добровольцев без симптомов венозной дисциркуляции (группа контроля), у 64 пациентов с легкой черепно-мозговой травмой (группа ЧМТ) и у 90 пациентов с патологией шейного отдела позвоночника (группа ШОП). Величина диаметра и линейная скорость кровотока в позвоночной вене были наименьшие во втором сегменте по сравнению с показателями в первом сегменте и в устье. При венозной дисциркуляции, независимо от ее варианта, доминирует отток по правой позвоночной вене. Для застойно-гипоксического варианта венозной дисциркуляции характерно увеличение скорости кровотока в позвоночной вене на нижне-шейном уровне. Особенностью дистонического варианта венозной дисциркуляции является снижение фазности венозного спектра во втором сегменте и расширение обеих позвоночных вен в первом сегменте.

Цветовое дуплексное сканирование, позвоночная вена

Короткий адрес: https://sciup.org/14919904

IDR: 14919904 | УДК: 612.134

Текст научной статьи Ультразвуковая оценка показателей кровотока в позвоночных венах при дистоническом и застойно-гипоксическом вариантах венозной дисциркуляции

Важное значение в патогенезе нарушений мозгового кровообращения имеет затруднение интракраниального венозного оттока. Венозная дисциркуляторная патология головного мозга, как известно, подразделяется на дистонический и застойно-гипоксический варианты [1]. Примером венозной дистонии в виде регионарных изменений тонуса внутричерепных вен является легкая черепно-мозговая травма, а застойно-гипоксический вариант венозной дисциркуляции развивается при механическом затруднении венозного оттока, что наблюдается при патологии шейного отдела позвоночника [1]. Анатомические особенности вертебральной венозной системы были подробно изучены при компьютерной томографии [ 7 ]. Попытки ультразвукового исследования кровотока по позвоночным венам (ПВ) для выработки критериев венозной дисциркуляции предпринимались неоднократно [2, 3, 5], однако опубликованные результаты исследований весьма разнятся, что во многом связано с разными точками оценки кровотока в позвоночных венах, и поэтому мало пригодны для использования в практике. С другой стороны, было показано, что повышение скорости кровотока в позвоночных венах не отражает величину внутричерепного давления [4] и не позволяет судить о состоянии мозговой гемодинамики. Цель работы: установить параметры кровотока в позвоночных венах от верхне-шейного уровня до устья и сопоставить величины показателей у пациентов с дистоническим и застойно-гипоксическим вариантами венозной дисцир-куляции.

Материал и методы

Цветовое дуплексное сканирование позвоночных вен было выполнено у 70 добровольцев без симптомов венозной дисциркуляции (группа контроля). Для сравнения были обследованы 64 пациента с легкой черепномозговой травмой (группа ЧМТ) и 90 пациентов с пато

Таблица 1

Характеристика групп исследования

У всех испытуемых артериальное давление на момент обследования не превышало 140/90 мм рт. ст.

Изучение параметров кровотока в позвоночных венах проводили при помощи ультразвуковой системы Vivid-3 Pro (GE, США) линейным датчиком (6,0–10,0 МГц) во втором сегменте при продольном сканировании межпозвонковых промежутков С3–С4 и С5–С6 (ПВV2), в первом сегменте (после выхода ПВ из костного канала) на расстоянии 1–1,5 см до С6-позвонка (ПВV1) и в устье. Во всех случаях измерения выполнялись в симметричных участках правого и левого сосуда. Регистрировали диаметр (d, см), усредненную по времени максимальную (среднюю) скорость кровотока (V mean , см/с). Вычисляли индекс фазности венозного спектра (И,Ф, усл. ед.) по формуле: (Vmax– Vmin) / Vmax, где Vmax – максимальная, а Vmin – минимальная скорость кровотока за сердечный цикл [6].

Коэффициент асимметрии показателей в правом и левом сосуде (КА, %) вычисляли по формуле: (Пбольш – Пменьш ) / Пбольш x 100%, где Пбольш– большее значение показателя, Пменьш – меньшее значение показателя.

Статистический анализ был проведен с помощью программы STATISTICA 6 для Windows. Количественные данные представлены в виде медианы, 5–го и 95–го процентилей [Ме (5%; 95%)]. Полученные результаты сравнивались при помощи критериев Манна–Уитни и Крускала– Уоллиса. Cтатистическая значимость принималась для всех параметров при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Величины диаметра правой и левой позвоночных вен,

Таблица 2

Величина диаметра правой и левой позвоночных вен в устье, первом и втором сегментах в группах исследования

|

Группа |

|||

|

d, см |

Контроль (n=70) |

ЧМТ (n=64) |

ШОП (n=90) |

|

Устье правая |

0,38 [0,26; 0,53] |

0,38 [0,23; 0,65] |

0,41 [0,23; 0,56] |

|

левая |

0,42 [0,31; 0,56] |

0,44 [0,25; 0,63] |

0,43 [0,31; 0,70] |

|

Сегмент V1 правая |

0,26 [0,13; 0,43]* |

0,39 [ 0,18; 0,47]** |

0,28 [0,14; 0,45]* |

|

левая |

0,23 [0,14; 0,38]* |

0,30 [0,20; 0,41] |

0,26 [0,12; 0,42]* |

|

Сегмент V2 (С5–С6) правая |

0,16 [0,09; 0,24] |

0,17 [0,11; 0,25] |

0,17 [0,10; 0,29] |

|

левая |

0,16 [0,10; 0,25] |

0,18 [0,11; 0,25] |

0,18 [0,11; 0,25] |

|

Сегмент V2 (С3–С4) правая |

0,13 [0,10; 0,19]* |

0,19 [0,12; 0,27] |

0,16 [0,10; 0,26]* |

|

левая |

0,15 [0,09; 0,19] |

0,15 [0,09; 0,22] |

0,15 [0,10; 0,23] |

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой ЧМТ; ** – p<0,05 по сравнению с левым сосудом.

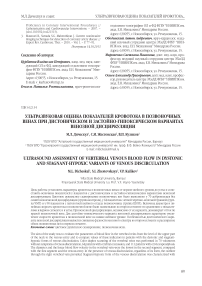

Рис. 1. Сравнительная характеристика величины диаметра позвоночных вен в устье, первом и втором сегментах в группах исследования * – р<0,05 к уровню С3"С4; ** – р<0,05 к уровню С5"С6; *** – р<0,05 к уровню сегмента V1

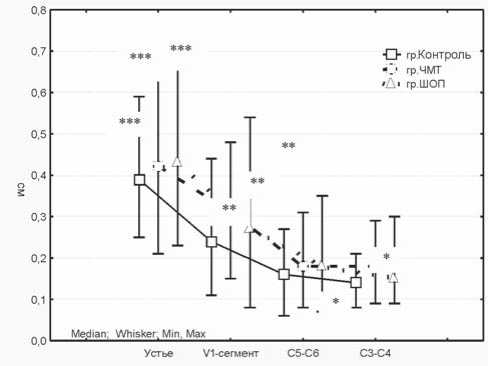

Рис. 2. Сравнительная характеристика величины средней скорости кровотока в позвоночных венах в устье, первом и втором сегментах в группах исследования: * – р<0,05 к уровню С3"С4; ** – р<0,05 к уровню С5"С6

полученные во всех группах, в устье, первом и втором сегментах представлены в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы, у пациентов группы ЧМТ правая ПВ в сегменте V1 была достоверно шире, чем левая. Кроме этого, величина диаметра обеих ПВV1 и правой ПВС3-4 в группе ЧМТ была значимо больше, чем в двух остальных группах.

Мы проанализировали динамику величины просвета обеих позвоночных вен от второго сегмента до устья. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Как видно из представленного рисунка 1, во всех группах наименьшие величины диаметра позвоночной вены были зарегистрированы во втором сегменте. После выхода из костного канала диаметр ПВ значительно увеличивался, и к устью он достигал своей максимальной величины. Учитывая значимо больший диаметр обеих ПВV1 в группе ЧМТ, можно сделать предположение о большем объемном вертебральном венозном кровотоке у данных пациентов.

Величины средней скорости кровотока в правой и левой позвоночных венах в устье, первом и втором сегментах, полученные во всех группах, представлены в таблице 3.

Во всех группах величина Vmean между правой и левой позвоночными венами достоверно не различалась. Как видно из представленной таблицы, средняя скорость кровотока в правой позвоночной вене была значимо больше в группе ШОП, тогда как слева межгрупповые различия по средней скорости кровотока отсутствовали. Повышение скорости кровотока в позвоночных венах на уровне С5–С6 во многом связано с тем, что дегенеративно-дистрофические процессы, нарушения биомеханики при патологии ШОП регистрируются именно на нижнешейном уровне. При ультразвуковом исследовании ука-

Таблица 3

Величина средней скорости кровотока в правой и левой позвоночных венах в устье, первом и втором сегментах в группах исследования

|

Группа |

|||

|

V mean , , см/с |

Контроль (n=70) |

ЧМТ (n=64) |

ШОП (n=90) |

|

Устье правая |

11,8 [4,3; 26,3] |

13,4 [6,9; 29,0] |

11,9 [7,8; 28,4] |

|

левая |

13,5 [4,0; 25,9] |

11,5 [5,0; 20,6] |

12,0 [7,3; 27,3] |

|

Сегмент V1 правая |

14,9 [8,2; 43,2] |

15,8 [9,2; 27,9] |

16,2 [6,5; 36,7] |

|

левая |

16,7 [4,7; 38,4] |

12,5 [4,1; 42,7] |

13,2 [6,3; 31,9] |

|

Сегмент V2 (С5"С6) правая |

9,2 [4,3; 20,0]* |

10,6 [4,2; 23,7]* |

12,4 [4,9; 28,5] |

|

левая |

9,0 [4,3; 21,0] |

8,3 [4,0; 23,4] |

10,6 [4,8; 25,2] |

|

Сегмент V2 (С3"С4) правая |

9,2 [4,2; 15,6] |

10,8 [3,8; 20,4] |

11,6 [6,0; 26,0] |

|

левая |

10,8 [3,5; 26,1] |

7,4 [4,4; 18,6] |

9,1 [4,3; 21,4] |

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой ШОП.

Таблица 4

Величина индекса фазности в правой и левой позвоночных венах в устье, первом и втором сегментах в группах исследования

|

Группа |

|||

|

ИФ, усл.ед. |

Контроль (n=70) |

ЧМТ (n=64) |

ШОП (n=90) |

|

Устье правая |

0,88 [0,77; 0,99] |

0,81 [0,52; 0,98] |

0,84 [0,26; 0,93] |

|

левая |

0,81 [0,76; 0,95] |

0,79 [0,48; 0,96] |

0,76 [0,49; 0,96] |

|

Сегмент V1 правая |

0,90 [0,17; 0,98]* |

0,79 [0,48; 0,97] * |

0,86 [0,36; 0,97] * |

|

левая |

0,90 [0,29; 0,97] * |

0,86 [0,21; 0,99] * |

0,85 [0,45; 0,97] * |

|

Ссегмент V2 (С5–С6) правая |

0,70 [0,31; 0,85]** |

0,60 [0,20; 0,94] |

0,72 [0,24; 0,93]** |

|

левая |

0,75 [0,43; 0,96]** |

0,62 [0,14; 0,90] |

0,74 [0,27; 0,92]** |

|

Сегмент V2 (С3–С4) правая |

0,63 [0,32; 0,91] |

0,63 [0,12; 0,94] |

0,56 [0,20; 0,85] |

|

левая |

0,69 [0,46; 0,89] |

0,66 [0,13; 0,92] |

0,66 [0,25; 0,89] |

Примечание: * – p <0,05 по сравнению с измерением на уровне С5–С6; ** – p<0,05 по сравнению с группой ЧМТ.

занные изменения можно заподозрить по неравномерному стоянию остистых отростков и непрямолинейному ходу позвоночной артерии и вены, когда сосуды образуют с акустической тенью поперечного отростка позвонка острый или тупой угол.

Динамика величины средней скорости кровотока в обеих позвоночных венах от второго сегмента до устья во всех группах представлена на рисунке 2.

Как видно из представленного рисунка 2, во всех группах наибольшие величины средней скорости в ПВ были характерны для сегмента V1, а затем к устью за счет уменьшения разброса величин Vmean недостоверно снижалась. Увеличение как диаметра, так и скорости кровотока после выхода позвоночных вен из костного канала закономерно и объясняется анатомо-морфологическим различием структур, окружающих позвоночные вены.

Допплерограмма позвоночных вен, по сравнению с интракраниальными венами, в частности большой мозговой и базальной, характеризуется более выраженной фазностью спектра за счет сердечных и дыхательных влияний. Величины индекса фазности позвоночных вен, полученные во всех группах от второго сегмента до устья, представлены в таблице 4.

Во всех группах величина индекса фазности между правой и левой позвоночными венами достоверно не различалась. Как видно из представленных результатов, индекс фазности в обеих позвоночных венах на уровне С5– С6 в группе ЧМТ был меньше по сравнению с двумя остальными группами, что характерно для активного венозного кровотока. Фазность допплерограммы после выхода позвоночной вены из костного канала во всех группах увеличивалась, что может быть обусловлено достаточно резким увеличением диаметра вены в первом сегменте.

Также была проанализирована симметричность показателей кровотока в правой и левой позвоночных венах в наиболее доступных для локации точках: во втором сегменте на уровне С5–С6 и в первом сегменте после выхода позвоночной вены из костного канала. Коэффициенты асимметрии диаметра и средней скорости кровотока в позвоночных венах представлены в таблице 5.

Как видно из представленных результатов, группы не различались по величине коэффициента асимметрии диаметров, который как в первом, так и во втором сегментах позвоночных вен был примерно одинаковым.

Таблица 5

Коэффициент асимметрии диаметра и средней скорости кровотока в позвоночных венах в сегментах V1 и V2(С5–С6) в группах исследования

|

Коэффициент асимметрии, % |

Группа |

||

|

Контроль (n=70) |

ЧМТ (n=64) |

ШОП (n=90) |

|

|

dV2 |

21,0 [5,0; 44,0] |

20,0 [5,0; 45,8] |

22,5 [0,0; 47,3] |

|

d V1 |

19,3 [0,0; 51,7] |

20,5 [0,0; 56,7] |

25,7 [5,1; 65,2] |

|

V meanV2 |

41,7 [10,9; 70,4]* |

30,6 [3,9; 57,7] |

34,0 [3,1; 75,6] |

|

V meanV1 |

27,4 [3,5; 71,8]** |

32,7 [6,5; 64,7] |

25,7 [5,1; 65,2] |

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой ЧМТ; ** – p<0,05 по сравнению с сегментом V2.

Коэффициент асимметрии VmeanV2 в контрольной группе был достоверно больше, чем в двух остальных группах, что свидетельствовало о преобладании вертебрального оттока во втором сегменте по какой-то одной стороне, при этом доминирование как справа, так и слева наблюдалось в 50% случаев. После выхода позвоночной вены из костного канала асимметрия скоростей в контрольной группе значимо уменьшалась, и межгрупповые различия коэффициента асимметрии VmeanV1 отсутствовали. Вместе с тем в группе ЧМТ в 75% случаев, а в группе ШОП в 68,7% случаев асимметрия VmeanV2 была обусловлена более высокой скоростью в правой позвоночной вене, и такая же картина была в первом сегменте ПВ – в 63,6 и в 58% случаев соответственно.

Таким образом, установленные величины показателей кровотока в позвоночных венах в разных сегментах могут быть полезны при оценке вертебрального оттока как в норме, так и при венозной дисциркуляции.

Выводы

-

1. Величина диаметра и средняя линейная скорость кровотока в обеих позвоночных венах являются наименьшими во втором сегменте по сравнению с показателями в первом сегменте и в устье.

-

2. Для лиц без признаков венозной дисциркуляции характерно одностороннее преобладание вертебрального оттока во втором сегменте с нивелированием межсторонних различий в первом сегменте позвоночных вен.

-

3. При застойно-гипоксическом варианте венозной дис-циркуляции наблюдается доминирование оттока по правой позвоночной вене с локальным ускорением кровотока в костном канале на уровне С5–С6.

-

4. Особенностью дистонического варианта венозной дисциркуляции является снижение индекса фазнос-ти венозного спектра во втором сегменте, а также расширение обеих позвоночных вен в первом сегменте на фоне доминирования оттока по правой позвоночной вене.

Список литературы Ультразвуковая оценка показателей кровотока в позвоночных венах при дистоническом и застойно-гипоксическом вариантах венозной дисциркуляции

- Бердичевский М.Я. Венозная дисциркуляторная патология головного мозга. -М.: Медицина, 1989. -224 с.

- Иванов А.Ю. Проблемы и возможности ультразвуковой диагностики нарушений венозного оттока по венам шеи//“Ангиодоп “2011”. Нейросонология и церебральная гемодинамика. Актуальные вопросы ангионеврологии. Школа ультразвуковой диагностики: ст. и тез. международ. науч. конф. -СПб., 2011. -С. 4-11.

- Медведева Л.А., Дутикова Е.Ф., Щербакова Н.Е. и др. Комплексная патогенетическая терапия головных болей, обусловленных дегенеративно-дистрофическими изменениями шейного отдела позвоночника с явлениями венозного застоя//Журн. неврол. и психиат. -2007. -Т. 107, № 11. -С. 36-40.

- Белова Л.А., Никитин Ю.М., Машин В.В. и др. Применение алгоритма комплексного ультразвукового исследования сосудистой системы головного мозга при гипертонической энцефалопатии//SonoАce Ultrasound. -2011. -№ 22. -С. 40-47.

- Hoffmann O., Weih M., Munster T. et al. Blood flow velocities in the vertebral veins of healthy subjects: a duplex sonographic study//J. Neuroimaging. -1999. -Vol. 9, No. 4. -Р. 198-200.

- Stolz E., Kaps M., Kern A. et al. Transcranial color-coded duplex sonography of intracranial veins and sinuses in adults: reference data from 130 volunteers//Stroke. -1999. -Vol. 30, No. 5 -Р. 1070-1075.

- Ibukuro K., Fukuda H., Mori K. et al. Topographic anatomy of the vertebral venous system in the thoracic inlet//AJR. -2001. -Vol. 176, No. 4. -Р. 1059-1065.