Ультразвуковые показатели кровотока глаз и орбит при различной длительности сахарного диабета 1-го типа в детском и подростковом возрасте

Автор: Фомина С.В., Завадовская В.Д., Самойлова Ю.Г., Кошмелева М.В., Качанов Д.А., Трифонова Е.И., Зоркальцев М.А., Юн В.Э.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.39, 2024 года.

Бесплатный доступ

Диабетическая ретинопатия (ДР) относится к осложнениям сахарного диабета (СД) 1-го типа с высокой социальной значимостью, особенно в детском и подростковом возрасте.Цель: оценить ультразвуковые показатели ретробульбарного кровотока при различной длительности СД 1-го типа в детском и подростковом возрасте.Материал и методы. Ультразвуковые исследования (УЗИ) были выполнены 70 пациентам с СД 1-го типа в возрасте от 5 до 18 лет, при длительности заболевания до 5 лет, от 5 до 10 лет и более 10 лет. Анализ включал оценку линейной скорости кровотока и индекса периферического сопротивления по глазным артериям (ГА), центральным артериям (ЦАС) и венам сетчатки, задним коротким цилиарным артериям (ЗКЦА), верхним глазным венам в разные сроки длительности СД 1-го типа.Результаты. В результате исследования было выявлено снижение скорости кровотока в центральных артериях сетчатки, в задних коротких цилиарных артериях с увеличением длительности СД 1-го типа. Наибольшее снижение скорости кровотока зарегистрировано в группе с длительностью СД более 10 лет.Выводы. Полученные данные о снижении скорости кровотока по ретробульбарным артериям могут быть использованы для оценки и динамического наблюдения ранних нарушений кровоснабжения глаза и орбиты у пациентов с СД 1-го типа в детском и подростковом возрасте.

Сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, кровоток глаза и орбиты, ультразвуковое исследование, скорость кровотока, индекс периферического сопротивления

Короткий адрес: https://sciup.org/149144774

IDR: 149144774 | УДК: 617.735-092-073.432.1:612.15:616.379-008.64-06 | DOI: 10.29001/2073-8552-2024-39-1-140-147

Текст научной статьи Ультразвуковые показатели кровотока глаз и орбит при различной длительности сахарного диабета 1-го типа в детском и подростковом возрасте

УДК 617.735-092-073.432.1:612.15:616.379-008.64-06

Сахарный диабет (СД) относится к широко распространенным метаболическим заболеваниям с прогрессивным типом роста распространенности в популяции, сопровождается хронической гипергликемией и развитием осложнений [1–3]. Наиболее распространенным сосудистым осложнением СД 1-го и 2-го типа является диабетическая ретинопатия (ДР). ДР по частоте встречаемости занимает 2-е место в Российской Федерации среди осложнений [4, 5]. Особенностью ДР является высокая социальная значимость, в первую очередь при СД 1-го типа в детской возрастной группе. Маленькие пациенты и их родители переживают из-за угрозы снижения зрения, вплоть до полной потери и ранней инвалидизации. Потеря зрения обусловлена каскадом патологических изменений сетчатки в ответ на хроническую гипергликемию. Центральным звеном являются процессы нарушения кровоснабжения сетчатки с последующей ишемией, с развитием макулярного отека, пролиферативными изменениями сетчатки и нарастающим риском тракционной отслойки сетчатки.

Значимыми факторами риска развития ДР при СД считают длительность заболевания, недостаточность гликемического контроля, дислипидемию [2, 6–8]. Есть сообщения о развитии ДР в 83% случаев в течение 10 лет от начала заболевания СД 1-го типа [9].

Пациентам с СД 1-го типа, согласно клиническим рекомендациям «Сахарный диабет 1-го типа у детей» (2022), показана ежегодная консультация и осмотр врачом-офтальмологом в возрасте старше 11 лет и при длительности заболевания более 2 лет. Скрининг ДР включает проведение визиометрии, биомикроскопии глазного дна, офтальмоскопии при расширенном зрачке и биомикрофотографии глазного дна с использованием фундус-ка-меры. Диагностическая точность перечисленных методов зависит от состояния прозрачности светопреломляющих сред, хрусталика, стекловидного тела [10, 11].

Рост технических возможностей расширил границы применения ультразвуковой диагностики, в том числе в офтальмологии. Высокое качество нативного ультразвукового исследования (УЗИ) глазных яблок и орбиты позволяет безопасно, высокоинформативно оценить состояние передних отделов глазного яблока, структуру стекловидного тела, оболочек глаза, измерить толщину зрительного нерва [12]. Допплерография расширила возможность оценить кровоснабжение глаза и орбиты по ретробульбарным сосудам вне зависимости от прозрачности светопреломляющих структур глазного яблока, что особенно важно при патологических изменениях хрусталика и стекловидного тела при ряде заболеваний – гемофтальм, катаракта, воспалительные изменения.

Ретробульбарные сосуды являются основным коллектором кровоснабжения глаза. Глазная артерия (ГА) – это самая крупная артерия орбиты, она является ветвью внутренней сонной артерии и у вершины орбиты образует дугу с множественными ветвями, часть из которых участвует в кровоснабжении глазного яблока. Центральная артерия сетчатки (ЦАС) обеспечивает кровью две трети внутренней сетчатки и часть диска зрительного нерва, вместе с центральной веной сетчатки локализуется в орбите вдоль зрительного нерва и с ним проникает в глазное яблоко. Задние короткие цилиарные артерии (ЗКЦА) являются продолжением задних цилиарных артерий, локализуются рядом с диском зрительного нерва и кро-воснабжают внутренний слой сосудистой оболочки глаза (хориокапилляры) и большую часть диска зрительного нерва. Венозный отток от зрительного нерва преимущественно реализуется через центральную вену сетчатки (ЦВС) и от хориокапилляров через вортикозные вены по верхней и нижней глазным венам (ВГВ, НГВ) [10].

Ретробульбарное кровоснабжение, включающее ГА, ЦАС, ЦВС, ЗКЦА, ВГВ, тесно связано с ретинальным кровотоком глазного дна; по данным Т.Н. Киселева, М.С. Зайцева, К.А. Рамазанова, окклюзия ретинальных артерий сопровождается снижением скоростей кровотока по центральным артериям сетчатки [13].

Данные литературы свидетельствуют о регистрации гемодинамических изменений ретробульбарного кровотока при ДР [14–16]. Большинство авторов едины во мнении о снижении скорости кровотока и повышении периферического сопротивления по ЦАС, ГА, ЗКЦА в пролиферативную стадию ДР [14, 15]. Данные ретробульбарного кровотока в ранний период ДР, непролиферативную стадию, противоречивы и разнонаправлены [9, 10, 14]. Определение закономерностей изменений ретробульбарного кровотока c течением длительности СД, особенно в период отсутствия сосудистых изменений на глазном дне, позволит влиять на «временное окно» обратимых изменений в кровоснабжении сетчатки и сосудистой оболочке, что благоприятно отразится на прогнозе течения ДР.

Цель: оценить ультразвуковые показатели ретробульбарного кровотока при различной длительности СД 1-го типа в детском и подростковом возрасте.

Материал и методы

Нами были обследованы 70 детей с установленным диагнозом СД 1-го типа в возрасте 5–18 лет в период с октября 2022 по июль 2023 гг. В зависимости от длительности заболевания было выделено 3 группы: первая группа – 24 пациента со стажам СД 1-го типа до 5 лет, вторая группа – 30 пациентов со стажем заболевания от 5 до 10 лет, третья группа – 16 пациентов со стажем СД 1-го типа более 10 лет. Всем пациентам было проведено офтальмологическое обследование, включающее офтальмоскопию с использованием фундус-камеры для исключения изменений на глазном дне, характерных для ДР.

УЗИ глазных яблок и орбиты всем пациентам было выполнено с учетом правил безопасности применения ультразвука в офтальмологии [10, 12]. УЗИ проводилось с использованием ультразвуковой системы экспертного класса Canon Aplio i 700 линейным датчиком 9–14 МГц одним врачом ультразвуковой диагностики для стандартизации исследования. Каждый показатель кровотока измерялся минимум три раза, в базу заносилось истинное, повторяющееся значение. Все исследования проводились билатерально, в таблицу заносились значения с наиболее выраженными изменениями.

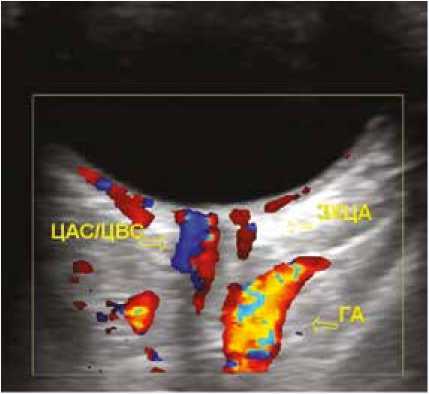

УЗИ глазных яблок и орбит были выполнены при положении пациента на спине транскутанным и транспальпебральным доступом с использованием В-режима и режима допплерографии. При нативном УЗИ была проведена оценка прозрачности и гомогенности передних отделов глазных яблок и стекловидного тела, структуры оболочек глаза, толщины и структуры зрительного нерва, структуры прямых мышц глазных яблок и ретробульбарной клетчатки. В режиме допплерографии было выполнено измерение скорости кровотока, индекса резистентности, проведена оценка направления и спектр кровотока по ретробульбарным сосудам орбиты, а именно ГА, ЦАС и ЦВС, ЗКЦА, ВГВ (рис. 1).

Рис. 1. Ультразвуковое исследование ретробульбарных сосудов орбиты в режиме допплерографии, глазная артерия (ГА), центральная артерия сетчатки (ЦАС), центральная вена сетчатки (ЦВС), задние короткие цилиарные артерии (ЗКЦА)

Fig. 1. Ultrasound examination of the retrobulbar vessels of the orbit in Doppler mode, ophthalmic artery (OA), central retinal artery (CRA), central retinal vein (CRV), posterior short ciliary arteries (PSCA)

Статистический анализ был выполнен с помощью программного обеспечения STATISTICA, версия 13.3. Для описания количественных данных использованы медиана и процентили 25–75. Для сравнения двух независимых групп применен непараметрический критерий Манна – Уитни, для сравнения множественных независимых групп - критерий Краскела – Уоллиса. Уровень статистической значимости – p < 0,05.

Результаты

Офтальмологическое обследование пациентов, включающее офтальмоскопию с использованием фун-дус-камеры, не выявило на глазном дне признаков ДР в виде микроаневризм, кровоизлияний в сетчатку, экссудатов, неоваскуляризации, кровоизлияний в стекловидное тело, тракционной отслойки сетчатки, макулярного отека.

Нативное УЗИ не выявило значимых изменений структуры глазных яблок и орбит у пациентов с СД 1-го типа в исследуемых группах. Прозрачность переднего отрезка глазных яблок и стекловидное тело были сохранены, без помутнений. Оболочки глазных яблок не утолщены, целостность не нарушена, без признаков отслойки. Прямые мышцы глазных яблок имели типичную структуру, не утолщены, четко дифференцировались от ретробульбарной клетчатки.

В режиме допплерографии при оценке линейной скорости кровотока по ГА, ЦАС и ЦВС, ЗКЦА, ВГВ при сравнении трех групп было получено значимое устойчивое снижение скорости кровотока по ЦАС с увеличением длительности заболевания СД 1-го типа, с уровнем значимости p < 0,05 (табл. 1). Обращает на себя внимание тенденция снижения скорости кровотока по ЗКЦА с увеличением длительности СД 1-го типа, без статистически значимых отличий в группах сравнения. Скорость кровотока в более крупных ГА не имела отличий в сравниваемых группах, не имела тенденции к снижению с увеличением стажа СД 1-го типа. Скорость венозного кровотока по ЦВС и ВГВ не имела значимых различий и тенденций в группах сравнений (см. табл. 1).

Сравнение индекса резистентности ретробульбарных артерий показало статистически значимое отличие в группах сравнения по ГА, без четкой направленности на повышение или снижение показателя при увеличении стажа СД 1-го типа (см. табл. 1).

При внутригрупповом сравнении показателей ретробульбарного кровотока у пациентов с СД 1-го типа в детском и подростковом возрасте в группах «Стаж заболевания до 5 лет» и «Стаж заболевания 5–10 лет» анализ скорости кровотока по артериям не показал значимых различий вне зависимости от их калибра. Было зафиксировано значимое снижение скорости по ВГВ при увеличении стажа СД 1-го типа. Индекс периферического сопротивления имел различия; более низкие значения отмечались при СД 1-го типа в группе «Стаж заболевания 5–10 лет» (табл. 2).

Таблица 1. Показатели ретробульбарного кровотока у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в детском и подростковом возрасте в зависимости от длительности заболевания

Table 1. Indicators of retrobulbar blood flow in patients with type 1 diabetes in childhood and adolescence, depending on the duration of the disease

|

Показатели Indicators |

Стаж заболевания до 5 лет Disease duration up to 5 years |

Стаж заболевания 5–10 лет Disease experience 5–10 years |

Стаж заболевания более 10 лет Over 10 years of illness |

p |

||||||

|

1 s |

Процентили Percentiles |

1 s |

Процентили Percentiles |

1 s |

Процентили Percentiles |

|||||

|

25 |

75 |

25 |

75 |

25 |

75 |

|||||

|

ГА, см/с OA, cm/s |

41,9 |

32,8 |

45 |

43,7 |

38 |

47,0 |

44,5 |

41 |

48,7 |

0,24 |

|

ГА, RI OA, RI |

0,78 |

0,76 |

0,83 |

0,75 |

0,73 |

0,79 |

0,76 |

0,72 |

0,81 |

0,03 |

|

ЦАС, см/с CRA, cm/s |

11,5 |

9,8 |

13,8 |

10,6 |

9,5 |

11,6 |

9,5 |

8,3 |

11,6 |

0,02 |

|

ЦАС, RI CRA, RI |

0,67 |

0,63 |

0,70 |

0,68 |

0,64 |

0,70 |

0,65 |

0,61 |

0,67 |

0,26 |

|

ЦВС, см/с CRV, cm/s |

5,1 |

4,6 |

5,4 |

4,8 |

4,2 |

5,1 |

5,2 |

4,7 |

5,4 |

0,06 |

|

ЗКЦА, см/с PSCA, cm/s |

14,1 |

12,9 |

15 |

14 |

12,3 |

15,3 |

12,9 |

12,6 |

14,0 |

0,18 |

|

ЗКЦА, RI PSCA, RI |

0,63 |

0,61 |

0,68 |

0,63 |

0,62 |

0,67 |

0,61 |

0,58 |

0,64 |

0,10 |

|

ВГВ, см/с SOV, cm/s |

7,9 |

7,1 |

8,4 |

7,0 |

6 |

7,8 |

7,6 |

7,0 |

8 |

0,07 |

Примечание: ГА – глазная артерия, ЦАС – центральная артерия сетчатки, ЦВС – центральная вена сетчатки, ЗКЦА – задние короткие цилиарные артерии, ВГВ – верхняя глазная вена, RI – индекс резистентности.

Note: OA – ophthalmic artery, CRA – central retinal artery, CRV – central retinal vein, PSCA – posterior short ciliary arteries, SOV – superior ophthalmic vein, RI – resistance index.

Таблица 2. Показатели ретробульбарного кровотока у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в детском и подростковом возрасте в группах «Стаж заболевания до 5 лет» и «Стаж заболевания 5-10 лет»

Table 2. Indicators of retrobulbar blood flow in patients with type 1 DM in childhood and adolescence in the groups “Disease duration up to 5 years” and “Disease duration 5–10 years”

|

Показатели Indicators |

Стаж заболевания до 5 лет Disease duration up to 5 years |

Стаж заболевания 5–10 лет Disease duration 5–10 years |

p |

||||

|

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

||||

|

25 |

75 |

25 |

75 |

||||

|

ГА, см/с OA, cm/s |

41,9 |

32,8 |

45 |

43,7 |

38 |

47,0 |

0,26 |

Окончание табл. 2

End of table 2

|

Показатели Indicators |

Стаж заболевания до 5 лет Disease duration up to 5 years |

Стаж заболевания 5–10 лет Disease duration 5–10 years |

p |

||||

|

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

||||

|

25 |

75 |

25 |

75 |

||||

|

ГА, RI OA, RI |

0,78 |

0,76 |

0,83 |

0,75 |

0,73 |

0,79 |

0,01 |

|

ЦАС, см/с CRA, cm/s |

11,5 |

9,8 |

13,8 |

10,6 |

9,5 |

11,6 |

0,15 |

|

ЦАС, RI CRA, RI |

0,67 |

0,63 |

0,70 |

0,68 |

0,64 |

0,70 |

0,95 |

|

ЦВС, см/с CRV, cm/s |

5,1 |

4,6 |

5,4 |

4,8 |

4,2 |

5,1 |

0,09 |

|

ЗКЦА, см/с PSCA, cm/s |

14,1 |

12,9 |

15 |

14 |

12,3 |

15,3 |

0,88 |

|

ЗКЦА, RI PSCA, RI |

0,63 |

0,61 |

0,68 |

0,63 |

0,62 |

0,67 |

0,82 |

|

ВГВ, см/с SOV, cm/s |

7,9 |

7,1 |

8,4 |

7,0 |

6 |

7,8 |

0,02 |

Примечание: ГА – глазная артерия, ЦАС – центральная артерия сетчатки, ЦВС – центральная вена сетчатки, ЗКЦА – задние короткие цилиарные артерии, ВГВ – верхняя глазная вена, RI – индекс резистентности.

Note: OA – ophthalmic artery, CRA – central retinal artery, CRV – central retinal vein, PSCA – posterior short ciliary arteries, SOV – superior ophthalmic vein, RI – resistance index.

Внутригрупповое сравнение исследуемых показателей в группах «Стаж заболевания 5–10 лет» и «Стаж заболевания более 10 лет» показало тенденцию к снижению скорости кровотока по ЦАС при росте стажа СД 1-го типа; по более крупной ГА изменений скорости кровотока выявлено не было. По венозному оттоку было зарегистрировано значимое усиление скорости по ЦВС при увеличении стажа заболевания. Индекс периферического сопротивления по ЗКЦА значимо снижался с увеличением стажа СД 1-го типа (табл. 3).

Сравнение групп «Стаж заболевания до 5 лет» и «Стаж заболевания более 10 лет» по показателям ретробульбарного кровотока у пациентов с СД 1-го типа в младшем возрасте установило отчетливое снижение скорости кровотока по ЦАС при увеличении стажа СД 1-го типа. Выраженная тенденция к снижению скорости кровотока с увеличением длительности СД 1-го типа зарегистрирована по ЗКЦА. Сравнение исследуемых групп по скорости кровотока по ГА не показало значимых различий, но отмечается тенденция к повышению скорости кровотока с ростом стажа СД 1-го типа. Индекс периферического сопротивления не показал значимых различий при сравнении исследуемых групп, но обращает на себя внимание снижение сосудистого сопротивления в исследуемых артериях с ростом стажа СД 1-го типа (табл. 4).

Таблица 3. Показатели ретробульбарного кровотока у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в детском и подростковом возрасте в группах «Стаж заболевания 5–10 лет» и «Стаж более 10 лет»

Table 3. Indicators of retrobulbar blood flow in patients with type 1 diabetes in childhood and adolescence in the groups “Disease duration 5–10 years” and “Disease duration > 10 years”

|

Показатели Indicators |

Стаж заболевания 5–10 лет Disease duration 5–10 years |

Стаж заболевания более 10 лет Disease duration > 10 years |

p |

||||

|

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

||||

|

25 |

75 |

25 |

75 |

||||

|

ГА, см/с OA, cm/s |

43,7 |

38 |

47,0 |

44,5 |

41 |

48,7 |

0,51 |

|

ГА, RI OA, RI |

0,75 |

0,73 |

0,79 |

0,76 |

0,72 |

0,81 |

0,79 |

|

ЦАС, см/с CRA, cm/s |

10,6 |

9,5 |

11,6 |

9,5 |

8,3 |

11,6 |

0,09 |

|

ЦАС, RI CRA, RI |

0,68 |

0,64 |

0,70 |

0,65 |

0,61 |

0,67 |

0,12 |

|

ЦВС, см/с CRV, cm/s |

4,8 |

4,2 |

5,1 |

5,2 |

4,7 |

5,4 |

0,03 |

|

ЗКЦА, см/с PSCA, cm/s |

14 |

12,3 |

15,3 |

12,9 |

12,6 |

14,0 |

0,16 |

|

ЗКЦА, RI PSCA, RI |

0,63 |

0,62 |

0,67 |

0,61 |

0,58 |

0,64 |

0,04 |

|

ВГВ, см/с SOV, cm/s |

7,0 |

6 |

7,8 |

7,6 |

7 |

8 |

0,22 |

Примечание: ГА – глазная артерия, ЦАС – центральная артерия сетчатки, ЦВС – центральная вена сетчатки, ЗКЦА – задние короткие цилиарные артерии, ВГВ – верхняя глазная вена, RI – индекс резистентности.

Note: OA – ophthalmic artery, CRA – central retinal artery, CRV – central retinal vein, PSCA – posterior short ciliary arteries, SOV – superior ophthalmic vein, RI – resistance index.

Таблица 4. Показатели ретробульбарного кровотока у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в детском и подростковом возрасте в группах «Стаж заболевания до 5 лет» и «Стаж заболевания более 10 лет»

Table 4. Indicators of retrobulbar blood flow in patients with type 1 DM in childhood and adolescence in the groups “Disease duration up to 5 years” and “Disease duration > 10 years”

|

Показатели Indicators |

Стаж заболевания до 5 лет Disease duration up to 5 years |

Стаж заболевания более 10 лет Disease duration > 10 years |

p |

||||

|

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

Медиана Median |

Процентили Percentiles |

||||

|

25 |

75 |

25 |

75 |

||||

|

ГА, см/с OA, cm/s |

41,9 |

32,8 |

45 |

44,5 |

41 |

48,7 |

0,10 |

|

ГА, RI OA, RI |

0,78 |

0,76 |

0,83 |

0,76 |

0,72 |

0,81 |

0,07 |

|

ЦАС, см/с CRA, cm/s |

11,5 |

9,8 |

13,8 |

9,5 |

8,3 |

11,6 |

0,00 |

|

ЦАС, RI CRA, RI |

0,67 |

0,63 |

0,70 |

0,65 |

0,61 |

0,67 |

0,18 |

|

ЦВС, см/с CRV, cm/s |

5,1 |

4,6 |

5,4 |

5,2 |

4,7 |

5,4 |

0,46 |

|

ЗКЦА, см/с PSCA, cm/s |

14,1 |

12,9 |

15 |

12,9 |

12,6 |

14,0 |

0,06 |

|

ЗКЦА, RI PSCA, RI |

0,63 |

0,61 |

0,68 |

0,61 |

0,58 |

0,64 |

0,08 |

|

ВГВ, см/с SOV, cm/s |

7,9 |

7,1 |

8,4 |

7,6 |

7 |

8 |

0,35 |

Примечание: ГА – глазная артерия, ЦАС – центральная артерия сетчатки, ЦВС – центральная вена сетчатки, ЗКЦА – задние короткие цилиарные артерии, ВГВ – верхняя глазная вена, RI – индекс резистентности.

Note: OA – ophthalmic artery, CRA – central retinal artery, CRV – central retinal vein, PSCA – posterior short ciliary arteries, SOV – superior ophthalmic vein, RI – resistance index.

Общее и внутригрупповое сравнение показателей ретробульбарного кровотока у пациентов с СД 1-го типа у детей определило устойчивое снижение скорости кровотока по ЦАС и ЗКЦА с ростом стажа заболевания, с наибольшим различием в группах «Стаж заболевания до 5 лет» и «Стаж заболевания более 10 лет». Периферическое сопротивление имело различие по ГА, а также неустойчивое снижение индекса резистентности по ЦАС и ЗКЦА с увеличением стажа СД 1-го типа (см. табл. 1, 4).

Спектр кровотока исследуемых артерий у всех пациентов в разные сроки заболевания сохранялся магистральным, симметричным, изменений выявлено не было.

Обсуждение

Проведенное нами исследование показало прямое влияние длительности СД 1-го типа на ультразвуковые показатели ретробульбарного кровотока.

Зарегистрированное нами снижение скорости кровотока по ЦАС, менее выраженное снижение скорости по ЗКЦА согласуются с данными многих исследователей, которые сообщают о регистрации снижения скоростей кровотока перечисленных артерий у пациентов с СД [13, 14, 16]. Авторы высказывают мнение, что гемодинамические изменения ретробульбарного кровотока указывают на ишемию и появляются раньше сосудистых изменений, которые регистрируются по ретинальным сосудам на глазном дне, что делает возможным использование скоростных показателей ретробульбарного кровотока в оценке нарушений кровоснабжения глаза до развития ДР [13, 14, 16].

По более крупной ГА мышечного типа мы не зарегистрировали снижения скорости кровотока в отличие от ее дистальных ветвей (ЦАС, ЗКЦА), что связано с первичным влиянием хронической гипергликемии на капилляры, их повреждением, потерей периоцитов, утол- щением базальной мембраны, увеличением липкости эритроцитов, повышением рисков микроокклюзии сосудов сетчатки [16].

Индекс резистентности (RI) ретробульбарных артерий в нашем исследовании характеризовался снижением с увеличением длительности СД 1-го типа (см. табл. 1). Индекс резистентности характеризует периферическое сопротивление и отражает состояние сосудистой стенки. Хроническая гипергликемия вызывает микрососудистые изменения с сужением просвета сосудов и сопровождается снижением эластичности стенки и ростом периферического сопротивления [9, 13, 16]. Наличие снижения периферического сопротивления по ретробульбарным артериям с увеличением стажа СД в наших результатах, в отличие от данных M. Khatri и соавт., G. Madhpuriya и соавт., мы связываем с особенностями выборки наших пациентов по возрасту, преобладанием пациентов с малым стажем СД [15, 16]. В нашем исследовании 77% пациентов имели длительность заболевания менее 10 лет, 34% – менее 5 лет, и только 22% пациентов имели стаж более 10 лет. Малый стаж заболевания свидетельствует о кратковременном влиянии гипергликемии на сосудистые стенки, что не вызывает снижения их эластических свойств и роста периферического сопротивления. Вторым важным аспектом является возраст исследуемых пациентов. Наша группа включала пациентов в возрасте 5–18 лет с СД 1-го типа. Приведенные исследования ученых содержат анализ преимущественно данных взрослых пациентов с СД в возрасте от 40 до 76 лет [13, 14–16]. Эластичность сосудистой стенки любых сосудов в детском возрасте выше, периферическое сопротивление ниже, эту закономерность детского возраста необходимо учитывать при анализе полученных результатов. K. Divya и соавт. высказывают предположение, что снижение сосудистого сопротивления является ответом на активацию анастомозов при увеличении ретинального кровотока, с наличием микроокклюзий и может иметь обратное повышение [14].

Полученное устойчивое снижение скорости кровотока в ЦАС, и в меньшей степени в ЗКЦА, говорит о развитии ишемии большой части внутреннего слоя сетчатки, внутреннего слоя сосудистой оболочки, а также части диска зрительного нерва в ответ на хроническую гипергликемию. Отсутствие нарушений кровоснабжения по более крупным глазным артериям, которые являются мышечными сосудами среднего размера, свидетельствует о преобладании сосудистых изменений в артериях малого диаметра при СД в ранний период и могут длительное время не иметь клинических проявлений [16].

Отсутствие признаков ДР в нашем исследовании при осмотре глазного дна в виде микроаневризм, кровоизлияний в сетчатку, экссудатов, неоваскуляризации, кровоизлияний в стекловидное тело, тракционной отслойки сетчатки, макулярного отека позволяет делать вывод о том, что регистрируемые нами изменения ретробульбарного кровотока могут являться начальными нарушениями кровоснабжения глаза и орбиты при СД.

Устойчивое снижение скорости кровотока по ЦАС и ЗКЦА с увеличением длительности СД 1-го типа в детском и подростковом возрасте создает условия для возможности использования этих показателей для динамической оценки кровоснабжения сетчатки, сосудистой оболочки, зрительного нерва при отсутствии сосудистых изменений на глазном дне.

Наши результаты показали, что нарушения глазной гемодинамики в большей степени выражены при стаже СД 1-го типа в детском и подростковом возрасте более 10 лет, что является результатом патологических влияний хронической гипергликемии на сосудистые структуры глаз.

Увеличение количества выборки с разной длительностью СД 1-го типа, сопоставление данных ретробульбарного и ретинального кровотока позволит нам лучше понять регистрируемые сосудистые изменения и сделает возможным определить ультразвуковые параметры глазной гемодинамики для прогнозирования и скрининга сосудистых изменений при ДР разных стадий.

Выводы

Увеличение длительности СД 1-го типа у детей и подростков свыше 10 лет сопровождается, по данным офтальмоскопии с использованием фундус-камеры, нарушением ретробульбарного кровоснабжения, без видимых сосудистых изменений на глазном дне.

Хроническая гипергликемия вызывает нарушения первично в ретробульбарных артериях малого диаметра в ЦАС и ЗКЦА.

Скорость кровотока по ретробульбарным сосудам, ЦАС, ЗКЦА можно использовать для динамического наблюдения изменений кровоснабжения сетчатки и сосудистой оболочки при СД 1-го типа в детском и подростковом возрасте при отсутствии проявлений ДР на глазном дне.

Список литературы Ультразвуковые показатели кровотока глаз и орбит при различной длительности сахарного диабета 1-го типа в детском и подростковом возрасте

- Дедов И.И., Шестакова М. В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Серков А.А. и др. Динамика эпидемиологических показателей сахарного диабета в Российской Федерации за период 2017-2021 гг. Сборник тезисов IX (XXVIII) Национальный диабетологический конгресс с международным участием «Сахарный диабет и ожирение - неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века», 05-08 сентября 2022 года. М.; 2022.

- Crasto W., Patel V., Davies M.J., Khunti K. Prevention of microvascular complications of diabetes. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2021;50(3):431-455. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2021.05.005.

- Bandello F., Cicinelli M.V. 19th EURETINA Congress Keynote Lecture: Diabetic retinopathy today. Ophthalmologica. 2020;243(3):163-171. https://doi.org/10.1159/000506312.

- Демидова Т.Ю., Кожевников А.А. Диабетическая ретинопатия: история, современные подходы к ведению, перспективные взгляды на профилактику и лечение. Сахарный диабет. 2020;23(1):95-105. https://doi.org/10.14341/DM10273.

- International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium; 2019. URL: https://www.diabetesatlas.org. (3.10.2020).

- Билецкая В.А., Липатов Д.В., Саяпина И.Ю., Фролов М.А., Сургуч В.К. Маркеры пролиферативной диабетической ретинопатии. Офтальмология. 2022;19(3):557-564. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2022-3-557-564.

- Song P., Yu J., Chan K.Y., Theodoratou E., Rudan I. Prevalence, risk factors and burden of diabetic retinopathy in China: a systematic review and meta-analysis. J. Glob. Health. 2018;8(1):010803. https://doi.org/10.7189/jogh.08.010803.

- Wang Q., Zeng N., Tang H., Yang X., Yao Q., Zhang L. et al. Diabetic retinopathy risk prediction in patients with type 2 diabetes mellitus using a nomogram model. Front. Endocrinol. (Lausanne). 2022;13:993423. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.993423.

- Ozates S., Derinkuyu B.E., Elgin U., Keskin M., Sahin N.M., Aycan Z. Early ophthalmic artery blood flow parameter changes in patients with type 1 diabetes mellitus. Beyoglu Eye J. 2020;5(1):17-21. https://doi.org/10.14744/bej.2020.15238.

- Нероев В.В., Киселева Т.Н., редакторы. Ультразвуковое исследование в офтальмологии: Руководство для врачей; 1-е изд. М.: ИКАР; 2019:324.

- Скрининг на диабетическую ретинопатию: Повышение эффективности, максимальное увеличение пользы и минимизация вреда. Краткое руководство. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2021. URL: https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/neinfekczionnye-bolezni-i-borba-s-nimi/diabet/3412.html (09.11.2023).

- Киселева Т.Н., Зайцев М.С., Луговкина К.В. Вопросы безопасности диагностического ультразвука в офтальмологии. Офтальмология. 2018;15(4):447-454. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-4-447-454.

- Киселева Т.Н., Зайцев М.С., Рамазанова К.А., Луговкина К.В. Возможности цветового дуплексного сканирования в диагностике сосудистой патологии глаза. Российский офтальмологический журнал. 2018;11(3):84-94. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2018-11-3-84-94.

- Divya K., Kanagaraju V., Devanand B., Jeevamala C., Raghuram A., Sundar D. Evaluation of retrobulbar circulation in type 2 diabetic patients using color Doppler imaging. Indian J. Ophthalmol. 2020;68(6):1108- 1114. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_1398_19.

- Khatri M., Saxena S., Kumar M., Chabbra A.K., Bhasker S.K., Akduman E.I. et al. Resistive index of central retinal artery is a bioimaging biomarker for severity of diabetic retinopathy. Int. J. Retina Vitreous. 2019;5:38. https://doi.org/10.1186/s40942-019-0189-4.

- Madhpuriya G., Gokhale S., Agrawal A., Nigam P., Wan Y.L. Evaluation of hemodynamic changes in retrobulbar blood vessels using color Doppler imaging in diabetic patients. Life (Basel). 2022;12(5):629. https://doi.org/10.3390/life12050629.