Уникальные памятники японской буддийской архитектуры в Айдзу

Автор: Пышкин Евгений Валерьевич

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 10 (15), 2013 года.

Бесплатный доступ

На примере отдельных памятников буддийской культуры японского региона Айдзу рассмотрены особенности развития сакральной архитектуры в Японии.Особое внимание уделено уникальным сооружениям, в известной мере отклоняющимся от магистральных архитектурных традиций. Проанализировано влияние скульптурной пластики на формирование архитектурного проекта храма Кэйрюдзи, рассмотрено первое применение в японской традиции спиральной формы во внутреннем интерьере храма-башни Садзаэдо, а также образец современной интерпретации темы японского буддийского парка в комплексе Айдзу-мура.Изучение и осмысление представленных храмовых объектов интересно в контексте анализа специфики распространения и развития религиозных, культурных и, как следствие, архитектурно- строительных традиций и трансформации этих традиций во времени в стране, для которой были характерны долгие периоды относительно автономного или даже изолированного существования.

Сакральная архитектура, буддизм, синтоизм, япония, архитектурно-исторический контекст

Короткий адрес: https://sciup.org/14321974

IDR: 14321974 | УДК: 726.13

Текст научной статьи Уникальные памятники японской буддийской архитектуры в Айдзу

Являясь наиболее распространенной религией в Японии, буддизм, как известно, проник на японские острова в VI веке из Кореи и Китая. К этому времени фундаментальные основы буддийского вероучения утвердились во многих странах Востока. Развитие первых японских буддийских школ (Хоссо-сю, Кюся, Дзёдзицу, Риссю, Кэгонсю) достигает своего пика в период Нара2. Одновременно с этим начинает развиваться в активном сосуществовании с учением Будды и взаимном влиянии традиционная «японская» религия – синто, которая, с одной стороны, может рассматриваться как буддизм, приспособленный к нуждам, верованиям, страхам и заблуждениям простых людей, а с другой – как самостоятельный путь японцев к истине и познанию. По замечанию историков, в период проникновения буддизма в страну Ямато синтоизм не представлял собой сколько-нибудь целостного вероучения: верования и ритуалы носили большей частью местный характер, опираясь на культы предков и божественных сил природы (рек, озер, гор…). Некоторые исследователи полагают, что присущая японцам религиозная «неразборчивость» является выражением политеистической традиции, которая, в свою очередь, является продуктом богатой и разнообразной природной среды [1]. В развитии буддийских традиций были заинтересованы как представители знатных семейств потомков иммигрантов из Кореи и Китая, так и правящий род, поскольку, по замечанию Мещерякова и Грачева, «ведущее место Аматэрасу3 в синтоистском пантеоне было неочевидно» [2]. Внедрение буддизма в повседневную и государственную жизнь сопровождалось определённой конкуренцией с конфуцианскими традициями, которым благоволил могучий клан Фудзивара. Тем не менее, в исторической перспективе отношения между синтоистской, буддийской и конфуцианской системами оставались вполне сбалансированными, возможно, потому, что для каждой находилась подходящая ниша в общественном развитии и познании мира. Если синто, как уже было сказано, оказывалось системой, в большей степени отвечавшей запросам и нуждам простых людей, то конфуцианство апеллировало к образованным слоям общества, определяя скорее идеи общественной этики и личностно-ориентированного образования, чем религиозную систему4.

Начальный период развития буддизма в Японии заложил основу классических представлений о японском буддийском храмовом комплексе. Взаимопроникновение религий, особенности общественных отношений в древней Японии определили и специфику буддийской сакральной архитектуры. Наряду с памятниками, для которых характерна традиционная организация храмового и прихрамового пространства (среди выдающихся образцов следует упомянуть токийский храм Сэнсодзи5, монастыри Хорюдзи6 и Кофукудзи7 в Нара, киотосский Киёмидзудэра8 и др.), появлялись и специфические сооружения, отражающие определенные особенности распространения культа буддизма в Японии. Таким образом, развитие архитектурной традиции можно рассматривать как один из неотъемлемых элементов взаимовлияния буддийской и синтоистской культур. Причем, несмотря на то, что обычно в большей мере отмечается влияние концептуально более сложного буддизма на традиционные верования японцев, очевидно и обратное. Мещеряков А.Н. отмечает наличие преемственности сакральной разметке мира, обосновывая это тем, что многие буддийские храмы располагались неподалеку от курганных захоронений и в священных для синтоизма горах [3]. В свою очередь, Навлицкая Г.Б. указывает, что если на ранних этапах существования японского буддизма статуи для церемоний нередко выносились из храма, то в дальнейшем буддийский храм, формируясь, с одной стороны, как сложная структура, с другой – как хранилище скульптурных ценностей и других артефактов

(например, сутр), «отгораживается от окружающего пространства и замыкается в своей самодостаточности как синтоистское святилище» [4].

Самобытное развитие культурных и бытовых обычаев японцев в существенной степени определялось и периодами изоляции Японии от внешнего мира. Даже для заимствованных явлений (таких, как письменность, литература и, что наиболее важно в контексте данной статьи, сакральная архитектура) исследователи указывают на феномен специфического японского развития [5]. В той же мере, в какой эволюционные процессы в архитектуре определили значительное стилевое разнообразие синтоистских святилищ, это справедливо и для буддийских храмов. В данной статье уделяется внимание отдельным представителям подобных «неклассических» памятников, обнаруживаемых в долине Айдзу, на западе префектуры Фукусима.

Скульптурный артефакт как доминанта архитектурного проекта главного зала храма Кэйрюдзи

Храмы, хранящие скульптурные изваяния буддийской богини милосердия Каннон, весьма распространены на территории Японии. Напомним, что японская Каннон (соответствует Гуаньинь в китайском буддизме) – воплощение бодхисатвы Авалокитешвары, которая, согласно буддийским верованиям, является людям в тридцати трёх образах [6].

Несмотря на то, что согласно буддийскому вероучению пол боддхисаттвы не определен, в Китае и Японии Каннон всегда воплощается в женском обличье. Одним из самых впечатляющих образов в иконографии Каннон, безусловно, является образ так называемой тысячерукой Каннон, встречающийся практически повсеместно в буддийских храмах. Тем не менее, образ, хранящийся в небольшом храме Кэйрюдзи9 в поселке Айдзу-Бангэ, заслуживает отдельного упоминания.

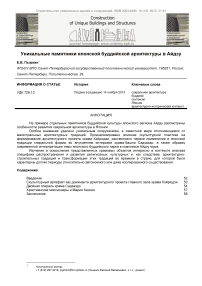

Храм Кэйрюдзи чаще называют Татики-Каннон10, поскольку основная находящаяся там буддийская святыня – восьмиметровая статуя многорукой Каннон (рисунок 1) – высечена из дерева, корни которого все ещё остаются в земле11. Таким образом, высящаяся посреди главного зала статуя одновременно со своим религиозным назначением является своего рода стержнем храма. Несмотря на то, что Кэйрюдзи – не единственный в Японии храм с татики-буддой12, его уникальность как раз и обусловлена тем, что храм построен вокруг ствола, корни которого уходят в землю.

Рисунок 1. Татики-Каннон Рисунок 2. Главный зал храма Кэйрюдзи в храме Кэйрюдзи

Татики-будда в Кэйрюдзи является характерным примером, иллюстрирующим идею традиционной японской архитектуры (которая, по замечанию Керра А., к сожалению, стремительно уходит в прошлое [7, 8]), предполагающей, что строение и природа воспринимаются не просто как согласующиеся элементы архитектурного стиля, а как одно неразделимое целое: эффект сооружения здания в окружающем пространстве, его ориентация и интеграция с природой должно создавать не просто спонтанную гармонию, но пространство, способное адаптироваться к изменениям окружающей среды [9]. Проблемы сохранения местной аутентичной архитектуры остро воспринимаются архитектурным сообществом в контексте общей глобализации культуры [10], и это справедливо даже для такой страны как Япония, сложившееся стереотипное восприятие которой предполагает априорную уникальность и «инаковость» расположенных там зданий, сооружений и памятников.

Помимо представленного на рисунке 2 главного зала поклонений (кондо) со статуей Будды, небольшой храмовый комплекс Кэйрюдзи включает ряд других исторически и культурно значимых элементов, среди которых выделяются центральные ворота (тюмон) и трехъярусная пагода. Перистиль здесь только обозначен, реальная ограда отсутствует. С точки зрения структуры комплекса Кэйрюдзи относится к сравнительно позднему периоду развития буддизма, когда организация храмового пространства претерпела определенные трансформации. В первых буддийских комплексах геометрическим и композиционным центром территории обычно была пагода, как, например, в одном из первых японских буддийских храмов Асукадэра13 (основан в 588 г.). Следование строгим принципам симметрии при планировке японского храмового комплекса того времени обусловлено традициями, заимствованными из Китая. Храмовым структурам следующего периода свойственно расположение пагоды и главного здания на одной оси, «вертикальной» (с севера на юг), как в случае храма Ситэннодзи14 (начало VII века), или «горизонтальной» (с запада на восток), как в монастыре Хорюдзи (конец VII века). В позднейших храмах наблюдаются отклонения от симметричной планировки, главная пагода часто уже не располагается на одной линии с центральным храмом, а иногда вообще выносится за пределы перистиля [11]. Таким образом, несмотря на то, что пагоды по-прежнему привлекают взоры посетителей, более значимым объектом храмового комплекса становится именно главный зал.

Отмечу, что скульптурное изображение Каннон из Кэйрюдзи датируется началом VIII века, авторство приписывается легендарному монаху Кукаю. Из тысячи рук посетитель видит только 20 пар: согласно буддийской традиции, на каждой ладони Каннон имеет глаз, способный видеть 25 миров, а каждая рука, соответственно, способна утолять 25 печалей, отсюда и название «тысячерукая». Поскольку, как уже было сказано выше, Каннон, по буддийской традиции, проявляет милосердие, являясь сразу в тридцати трёх обличиях, скульптуры такого типа называют «сандзюсанканнон»15. Вероятно, самым знаменитым японским храмом во имя Каннон является киотосский храм Сандзюсангэндо16, в котором можно увидеть сразу 1001 скульптуру многорукой Каннон. Проект храма в Киото также нетипичен. Здание представляет собой длинную галерею помещений, вдоль которых и установлены статуи Каннон и скульптуры богов-стражников, изготовленные мастерами XIII века. Название его буквально означает «33 перехода», в соответствии с числом «секций», ограниченных парами столбов, напоминающих ворота. Впрочем, секции имеют довольно условный характер, поскольку ряды фигур Каннон размещены без каких-либо разрывов.

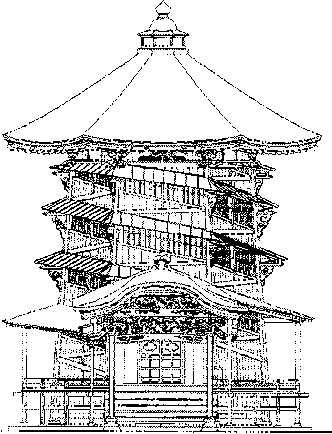

Двойная спираль храма Садзаэдо

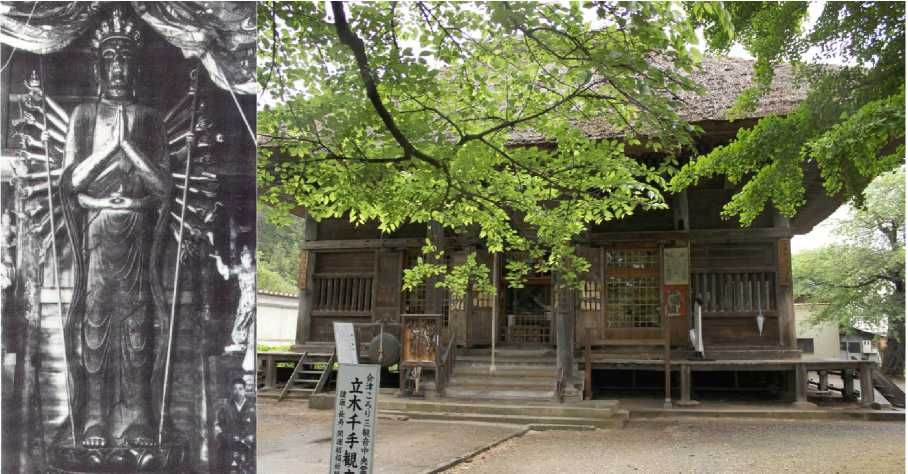

Основной достопримечательностью горы Иимори в г. Айдзувакамацу17, привлекающей в край, знаменитый самурайскими традициями, путешественников со всей Японии, является известный мемориал Бяккотай – отряда молодых самураев, трагически погибших во время войны Босин при сопротивлении войскам императора Мэйдзи. Однако на склоне холма располагается и уникальное сооружение буддийской культуры – образец «безгвоздевого» деревянного зодчества храм-башня Садзаэдо18 [12]. В переводе с японского «садзаэ» означает «раковина в форме чалмы». Фактически, такое название связано с конструктивной особенностью строения: внутри небольшой башни находится подъём, представляющий собой двойную спираль, так что посетитель взбирается наверх и затем спускается вниз, продолжая идти в одном направлении, а значит люди, поднимающиеся вверх, не сталкиваются с людьми, перемещающимися вниз. На рисунке 3 представлена реконструкция, выполненная Кобаяси Бундзи из Токийского университета (1965).

Рисунок 3. Садзаэдо. Реконструкция архитектурного проекта Кобаяси Бундзи

Спиральные подъемы, разумеется, не являются диковинкой в архитектуре зданий. Практически в каждой культуре можно встретить винтовые лестницы в крепостных башнях и церковных колокольнях. В основном такие лестницы имеют сугубо утилитарное или иногда военно-фортификационное значение. В контексте анализа буддийской башни на горе Иимори нас интересует то, каким образом конструктивное решение (форма) соответствует назначению башни, ее метафизическому содержанию. Вообще, взаимное влияние формы и содержания объекта творческой мысли человека свойственно разным областям культуры, включая произведения художественного искусства, литературы и даже программные системы [14–16].

Внутренний спиральный подъем-спуск башни Садзаэдо несет глубокий религиозный смысл. Храм является памятником эпохи Эдо21 и был построен в 1796 г. для образа Будды Амиды22, а также тридцати трёх образов Каннон, которые являются репликами статуй, расположенных в тридцати трёх различных храмах популярного паломнического маршрута «Сайкоку сандзюсансё дзюнрэй» (на западе страны). Внешний вид Садзаэдо и фрагмент внутренней спирали представлены на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4. Храм Садзаэдо в Айдзувакамацу

Рисунок 5. Спиральный подъем храма Садзаэдо

Создание такого храма в провинциальном крае военно-феодальной Японии позволило людям, у которых не было по разным причинам (главным образом, из-за бедности) возможности совершить дальнее путешествие и посетить храмы, расположенные на маршруте длиной более двух тысяч километров, поклониться всем образам в один день, причем без труда совершать это «паломничество» неоднократно. Образы располагались по пути движения наверх так, что посетители как бы поднимались на гору и спускались, совершая молитвы и приношения у каждого образа, тем самым словно моделируя в миниатюре маршрут паломничества.

Символическое значение башни (не столь важно, идет ли речь о пагоде или древнекитайской башне) определяется не ее собственной заметностью и «выделяемостью» в окружающем ландшафте, но также и ее своего рода социальной функцией как места созерцания красоты окружающего пейзажа, ведь не случайно в Японии (да и во многих других странах) горовосхождение – это не только способ преодолеть себя, но и наслаждение красотой открывающихся видов [19]. Как это традиционно бывает в пагодах, крыша башни Садзаэдо (которая, собственно, не является пагодой) увенчана индийским ступа – символом изначального происхождения буддийского вероучения.

Буддийские учреждения Айдзу сильно пострадали в первые годы реставрации Мэйдзи. Это было связано с тем, что популярность буддийской религии отождествлялась воинственными приверженцами синтоизма с сёгунатом Токугава в целом. Были разгромлены многие буддийские молельни. Само здание Садзаэдо не было разрушено, но образы Каннон были удалены из храма, впоследствии их след затерялся. В 1889 году обветшавшее здание было восстановлено на средства, собранные жителями Айдзу, в качестве одного из памятников мемориала Бяккотай на горе Иимори.

Несмотря на то, что отреставрированное здание теперь лишено статуарной пластики, существует трехмерная компьютерная модель, нацеленная на воссоздание виртуальной внутренней структуры здания и разработанная в ходе совместного проекта исследователей Калифорнийского университета и университета Айдзу [20]. Построение подобных моделей, позволяющих представить присущую архитектурному пространству динамику, является заметным явлением в современном архитектурном образовании и дизайне [21].

Construction of Unique Buildings and Structures, 2013, №10 (15)

Христианские миссионеры и Мария Каннон

Сооружения, в известной степени противоречащие буддийским канонам, возникают и в наши дни. В буддийском парке Айдзу-мура23 располагается гигантская 57-метровая статуя Будды в образе мадонны с младенцем, возведенная в 80-е гг. XX века (рисунок 6).

Рисунок 6. Статуя Дзибо Каннон в буддийском парке Айдзу-мура

Рисунок 7. Памятник Датэ Масамунэ на территории замка Аобадзё в Сендае

В японской буддийской иконографии этот образ называется Дзибо Каннон24 и является символом материнской любви, сострадания, нежности и милосердия. Образ Будды в виде матери с младенцем возник в Китае не позднее XV века, а в Японии появился лишь в эпоху Эдо. Во времена преследования японских христиан образ Дзибо Каннон давал им возможность, скрывая свою веру, молиться Деве Марии, «замаскированной» под женскую статую Будды. Поэтому впоследствии в Японии распространилось второе наименование образа: Мария Каннон.

Историческую мотивацию появления такого монумента в Айдзу можно обнаружить в событиях конца периода Сэнгоку и самого начала периода Эдо. В 1589 году земли, прилегающие к замку Айдзувакамацу, основанному в конце XIV века самурайским кланом Асина и впоследствии получившему название Цуругадзё, захватил крупнейший военный феодал того времени, даймё25 Тохоку и правитель Сендая Датэ Масамунэ (рисунок 7). Масамунэ знаменит не только своими военными подвигами, но и внешним видом: за отсутствие одного глаза правитель получил прозвище одноглазого дракона. Для иностранца он особенно интересен, благодаря нетипичной для регионального правителя того времени активности в области торговых, политических и культурных контактов с внешним миром. Лещенко Н. указывает, что начало XVII века может считаться периодом наивысшего подъема японского мореплавания. Помимо военно-политических экспедиций в Восточную и Юго-Восточную Азию, японские корабли пересекали Тихий океан, доставляя посольства сёгуна Токугава Иэясу в Мексику [22]. В этом ряду особое место занимает экспедиция, организованная Масамунэ в 1613 году, которая стала первым в истории Японии путешествием к берегам Европы через Панамский пролив. Несмотря на сёгунский указ 1612 г., в котором христианство было объявлено вне закона, Масамунэ некоторое время пытался поддерживать японских христиан. В частности, он вел переговоры об освобождении из тюрьмы в Эдо одного из католических проповедников, которого и переправил в Европу вместе со своим посланником японским католиком Хасэкура Цуненари. Делегация прибыла в Испанию через год и была принята королем Филиппом III, а позднее – папой Павлом V [23]. Через пять лет, когда посольство вернулось в Японию, многое изменилось: под давлением сёгуна во владениях Датэ также начались преследования христиан. Интересно, что в небольшом городке Сироиси, расположенном в префектуре Мияги, центром которой и является Сендай, можно увидеть установленный в честь христианских миссионеров памятный камень.

Упоминание статуи Марии Каннон в контексте темы статьи было бы неоправданным, если бы, по существу, статуя не являлась и сложным архитектурным объектом (историческая ценность которого является все-таки предметом обоснованного сомнения специалистов). Огромная фигура скрывает буддийскую молельню, располагающуюся внутри, и длинную, постепенно сужающуюся лестницу, ведущую к молитвенному помещению, располагающемуся внутри головы Будды.

Заключение

В самые разные исторические периоды, включая времена возникновения японского буддизма, эпоху Эдо и даже новейшее время, на территории Японии и, в частности, на территории долины Айдзу, появлялись памятники сакральной архитектуры, вызывающие интерес исследователей своими неклассическими архитектурно-композиционными решениями. Изучение этих проектов представляет немалый интерес как для понимания специфики распространения и развития религиозных и культурных традиций в условиях долгого относительно автономного существования страны, так и для выявления особенностей архитектурных проектов, выражающих трансформацию этих традиций во времени. Данная работа продолжает актуальное направление исследования национальных и культурно-исторических аспектов развития архитектурно-строительных традиций, которое в журнале «Строительство уникальных зданий и сооружений» пока представлено незначительно [24, 25].

Список литературы Уникальные памятники японской буддийской архитектуры в Айдзу

- Tokugawa T. The Edo Inheritance. International House of Japan, 2009. 137 p.

- Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии: Учебное пособие для вузов. М.: Наталис, 2010. 544 с.

- Мещеряков А.Н. Синто и буддизм. Синто -путь японских богов: В 2 т. Т.1. Очерки по истории синто. СПб.: Гиперион, 2002. C. 136-147.

- Навлицкая Г.Б. Синтоистские святилища. Синто -путь японских богов: В 2 т. Т.1. Очерки по истории синто. СПб.: Гиперион, 2002. C. 424-468.

- Японская мифология. Энциклопедия/Сост. Н. Ильина, О. Юрьева. М.: Эксмо, 2007. 464 с.

- Kannon Bodhisattva, Kannon Bosatsu. Lord of compassion, goddess of mercy [электронный ресурс]. Систем. требования: AdobeAcrobatReader. URL: http://www.onmarkproductions.com/html/kannon.shtml#33kannon (дата обращения: 25.10.2013).

- Kerr A. Lost Japan. Lonely Planet, 1994. 272 p.

- Kerr A. Dogs and demons. The Fall of Modern Japan. Hill and Wang, 2001. 448 p.

- Beita E. Ambiguous boundaries: a Japanese way of designing with nature. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2010. Vol. 128. Pp. 15-27.

- Красильников В.Д. Глобализация культуры и выживание архитектуры//Academia. Архитектура и строительство. 2012. № 4. С. 5-7.

- Yasuhara, M., and Sakiyama, T. Characterization of space around Japanese traditional buildings: transitions of layout plan and meaning of space of darkness inside wooden temples. WIT Transactions on the Built Environment. 2009. Vol. 109. 12 p.

- Shaney Says: Interactive Tour of Iimoriyama [электронный ресурс]. URL: http://www.shaneycrawford.com/2000/07/interactive-tour-of-iimoriyama/(дата обращения 14.11.2013).

- Kobayashi, B. Aizu Sazaedo -no genryu -barokku to Edo kenchiku. Asahi Shinbun, 20.11.1972.

- Флоренский П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях. М.: Путь, 1991. § LXXI. C. 79-421.

- Лихачев Д.С. Принцип историзма в изучении единства содержания и формы литературного произведения//О филологии. М.:Высшая школа, 1989. C. 40.

- Pyshkin E. Teaching programming: what we miss in Academia. In Proceedings of CEE-SECR 2011, Oct. 31 -Nov. 3, Moscow, Russia, 2011. Pp. 1-6.

- Фаббри П. Копенгаген и окрестности. Casa Editrice Bonechi, 2000. P. 17.

- Терехович М. Тайновидец из отряда солнцеловов. К 125-летию со дня рождения В.Е. Татлина//Архитектура, строительство, дизайн. 2010. № 4(61). С. 64-69.

- Guo, Quinghua. From Tower to Pagoda: Structural and Technological Transition//Construction History. 2004. Vol. 20. Pp. 3-19.

- Vilbrandt C.W., Goodwin J.M., Goodwin J.R. Computer Models of Historical Sites: Sazaedo -From the Aizu History Project. 1999 EBTI, ECAI, SEER & PNC Joint Meeting. Academia Sinica, Nankang, Taipei, Taiwan, 1999. Pp. 489-502.

- Лапшина Е.Г. Архитектурное пространство и моделирование его динамики в рамках современных информационных технологий//Международный электронный научно-образовательный журнал по научно-техническим и учебно-методическим аспектам современного архитектурного образования и проектирования с использованием видео и компьютерных технологий (AMIT) МАРХИ, 2011. № 1(14). C. 1-12.

- Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. 2-е изд, доп. М.: Крафт+, 2010. С. 214-216.

- Turnbull S. Samurai Commanders (2). 1577-1638. Osprey Publishing, 2005. P. 56.

- Алюнин А.В., Горбовская А.Д., Павлов С.Я. Современное состояние лесопарка «Александрино»//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. № 4(9). 2013. С. 163-171.

- Обследование деревянного здания Villa Annala/Поллок Э., Лаукканен М., Уолтер О., Спиридонова Т.И., Тарасова Д.С. и др.//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2012. № 4. С. 26-40.