Уникальные скалы-останцы — Байдоновские, или Николаевские, столбы

Автор: Бабиков Владимир Александрович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: География. Геоэкология. Экономическая география

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены сведения об уникальном геологическом объекте эолового происхождения — Байдоновских, или Николаевских, столбах, расположенных в пределах северного макросклона хребта Цаган-Дабан. Рассмотрены особенности природных условий, генезиса (происхождения) скал-останцов причудливой формы и их туристско-рекреационное значение. Материалом послужили отчеты сотрудников Геологического института СО РАН за разные годы, литература по происхождению скал-останцов под воздействием разнообразных экзогенных процессов в разных частях света. Даны рекомендации по приданию данному объекту статуса памятника природы республиканского значения и дальнейшего его изучения как объекта круглогодичного активного туризма

Скалы-останцы, геологический памятник природы, эоловые процессы, туристический продукт, вулканогенные породы, экологическое состояние, активный туризм

Короткий адрес: https://sciup.org/148317176

IDR: 148317176 | УДК: 502.72(571.54) | DOI: 10.18101/2587-7143-2021-2-40-49

Текст научной статьи Уникальные скалы-останцы — Байдоновские, или Николаевские, столбы

Бабиков В. А. Уникальные скалы-останцы — Байдоновские, или Николаевские, столбы // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2021. № 2. С. 40–49.

Байдоновские столбы представляют собой природные скалы-останцы и расположены на северном макросклоне средневысотного хребта Цаган-Дабан.

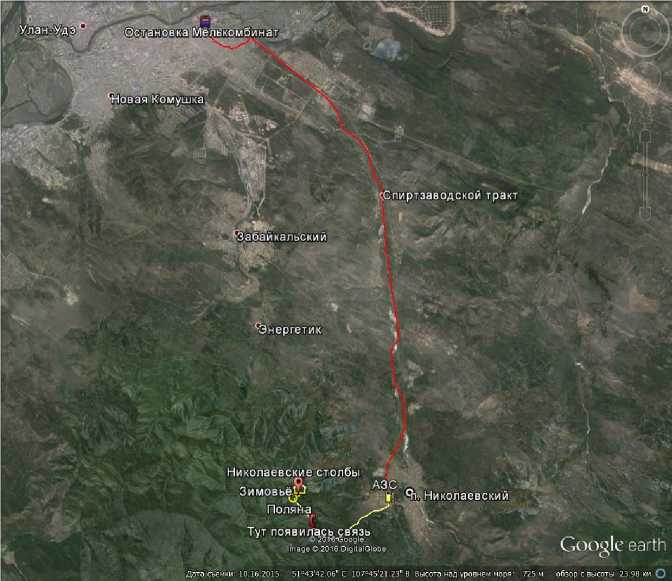

Исследуемый объект «Байдоновские столбы» расположен в 8 км от поселка Николаевский Тарбагатайского района Республики Бурятия, и в девяти километрах от поселка Забайкальский, расположенного в городской черте Улан-Удэ.

На рис. 1 и 2 изображены маршруты следования от поселка Николаевский до Байдоновских столбов.

Рис. 1. Маршрут следования от пос. Николаевский до Николаевских столбов

Рис. 2. Карта пешеходного маршрута до Николаевских столбов

Краткая характеристика природных условий Байдоновских столбов

Геологический объект Байдоновские столбы находится в пределах горной цепи Цаган-Дабан.

Горная система расположена в пределах физико-географического региона — Селенгинское среднегорье, большая часть которого находится на территории Республики Бурятия, а меньшая — в пределах Забайкальского края. Общая протяженность горной системы Цаган-Дабан составляет 130 км. Максимальная высота — 1431 м над уровнем моря. Хребет сложен базальтами, метаморфическими породами и гранитами1. В геоморфологическом строении преобладают среднегорья с более или менее крутыми склонами, расположенными между ними межгорными впадинами по речным долинам. На склонах в основном произрастают сосново-лиственничные леса.

Северо-западные отроги Цаган-Дабана полого спускаются в сторону ГусиноУдинской межгорной котловины. Именно на этих склонах залегают мощные отложения, состоящие из эоловых песков.

В геологическом профиле присутствуют магматические интрузивные, метаморфические и осадочные разновозрастные породы в основном палеозойского и мезозойского времени. Большее количество обнажений расположено вдоль эрозионных уступов, спускающихся в сторону долины р. Селенги.

Горная система Цаган-Дабана испытывала поднятие дважды в палеозойскую и кайнозойскую эры. В палеозое происходил контакт между гранитоидами и вулканитами, что проявилось в дальнейшем в процессе ороговикования. Наибольшей степенью данного процесса характеризуются долины верховьев ручьев Саянтуй и Одицар в пределах Саянтуйского хребта. Если рассмотреть геологический профиль породы, то можно увидеть, что вулканиты и гранитоиды смешали свои кристаллические решетки, превратившись в роговики кварц-полевошпатной структуры [3].

Кайнозойские породы представлены Соготинским комплексом, который развит в южной части исследуемой территории и называется еще Цаган-Дабанским плутоном. Его общая площадь равняется около 2500 км2. В то же время кварцевые монцониты распространены весьма фрагментарно, их общая площадь составляет всего 10 км2. Они в основном чаще всего встречаются в составе горных пород по долинам верховьев рек Саянтуйка и Куйтунка2.

Формирование Цаган-Дабанского плутона происходило в три стадии. Около шестидесяти процентов площади Цаган-Дабанского плутона, образованной в первую стадию, состоит из сиенитов, кварцевых сиенитов, в некоторых местах гранитосиенитов. Данные породы представляют собой крупнозернистые и сред- незернистые формации бурого, розового и красного цветов. В состав крупнозернистых формаций, образованных во вторую стадию, входят щелочнополевошпатовые конкреции, а в состав среднезернистых — двуполевошпатовые. Помимо этого в состав Цаган-Дабанского плутона второй стадии также входят кварцевые сиениты и сиениты, состоящие на 80–90% из калинатрового полевого шпата, 1-10% — кварца, 1-10% — обыкновенной роговой обманки, 10% — биотита, 0-5% — пироксенов. Также в состав Цаган-Дабанского плутона второй стадии входят различные минералы, в том числе циркон, апатит и магнетит. Горные породы, образовавшиеся в третью стадию формирования Цаган-Дабанского плутона, встречаются в виде полосы, ширина которой составляет около 20 км, протянувшейся в северо-восточном направлении вдоль левого берега верховьев реки Куйтунки, и в составе плутона они занимают примерно 40%.

В составе пород, образовавшихся в третью стадию, встречаются умереннощелочные граниты, среднезернистые полевые шпаты и лейкограниты. В верховьях долин рек Хара-Хусудун и Куйтунка встречаются только гранитосиениты. В зоне роста Цаган-Дабана, так называемой апикальной зоне, которая состоит из пород верхней перми вулканогенного происхождения алетуйской свиты, присутствуют мелкозернистые фракции гранитоидов. В пределах правого берега ручья Куналейка расположены гранитопорфиры, их площадь около 20 км2 [18].

Также в составе Цаган-Дабанского плутона достаточно много гранитоидов и гранитосиенитов. В минералогическом составе гранитоидов Цаган-Дабанского плутона присутствуют перлит, кварц, плагиоклаз, биотит, роговая обманка, апатит, циркон, сфен, флюорит.

В минералогическом составе гранитосиенитов заметно присутствие кварца. Взаимодействие между породами первой и второй [8], второй и третьей стадий формирования Цаган-Дабанского плутона однозначно установлено в ходе геолого-геоморфологических исследований сотрудников Геологического института СО РАН. В химическом составе гранитоидов отмечено повышенное содержание циркония, ниобия, иттрия и незначительное содержание стронция и бария. Гра-нитоиды, описанные в пределах Цаган-Дабанского плутона, встречаются также на территории Монголии и Западного Забайкалья, принимая активное участие в строении Селенгино-Витимского вулкано-плутонического пояса [12].

На основе анализа геологических и геофизических материалов было выяснено, что земная кора в пределах хребта Цаган-Дабан относится к континентальному типу мощностью около 42-43 км1.

По геоморфологическим данным установлено, что в пределах хребта Цаган-Дабан в основном преобладает тип рельефа, называемый денудационноэрозионным. Склоны самого хребта пологие, с преобладающими возвышенностями в виде останцев, образованных в ходе эоловой (ветровой) деятельности. Породы у подножья хребта в основном неоген-четвертичного возраста, и расположены они на палеозойских гранитоидах.

Водоразделы речных систем, расположенные на склонах разной экспозиции, имеют разные очертания и направление простирания. Они разделены между собой глубокими седловинами, а их распадки заполнены эоловыми песками. Превышение водоразделов над долинами рек в среднем составляет 150-200 м.

Предгорные части хребта Цаган-Дабан, а также поверхности днищ таежных распадков в значительной степени переработаны под воздействием эоловых и других экзогенных процессов.

Неоплейстоцено-голоценовые породы встречаются вдоль северных отрогов Цаган-Дабана, представляя собой слабовсхолмленный предгорный шлейф [1]. Характерной чертой данного типа рельефа является наличие как дефляционных, так и аккумулятивных эоловых форм. Главную роль при формировании этих экзогенных форм рельефа сыграли преобладающие ветра северо-западного направления, вследствие действия которых значительное количество песка и алевритов выносилось из Гусино-Удинской депрессии и переотлагалось вдоль северозападных склонов хребта Цаган-Дабан. Данный процесс способствовал формированию современных грядовых и бугристых эоловых форм рельефа, имеющих направление согласно с преобладающим направлением ветра. Также в формировании рельефа Цаган-Дабана активное участие принимают пролювиальные и делювиальные процессы, причем в перемещении песчаного материала можно заметить некоторую цикличность. Размытый и сносимый песок снова раздувается, становясь снова объектом эоловой аккумуляции1 [2].

В горных породах, слагающих Цаган-Дабан, обнаружены медные руды. Медная минерализация развита на ограниченных площадях и не вызывает промышленного интереса. Минерализация представлена халькопиритом, реже малахитом. Ещё реже отмечаются азурит, галенит, молибденит и графит. Содержание меди в породе не превышает 1,54%2.

Магматические и метаморфические породы представлены в основном месторождениями строительного камня: Вахмистровское, Николаевское, Шалутское, Широкинское, Байдановское. Из них разрабатывается только Вахмистровское3.

Климат в районе хребта Цаган-Дабан резко континентальный, с жарким сухим летом (максимальная температура +38 °С) и малоснежной холодной зимой (минимальная температура -45 °С). Среднегодовая температура -5 °С. Годовое количество осадков составляет 250-300 мм, больше половины которых приходится на июль-август. Снежный покров устанавливается в середине октября и начинает таять в начале мая. Сезонное промерзание почвенного грунта достигает 2,5 м, местами сохраняется островная многолетняя мерзлота.

Поверхностные воды пресные (минерализация = 62-390 мг/л), слабощелочные (рН= 7-8,7). В единичных точках есть аномалии железа (превышение ПДК в 2-4 раза)1.

По геохимическим данным, в почвах значительных аномалий нет. Выявлено 8 радиоактивных точек смешанной природы (6 — > 400 мкР/ч; в 2 — 200400 мкР/ч). Они приурочены к известным точкам минерализации. Есть локальные точки и ореолы в коре сосны Zn, Cu, Ni, La, Mo, Mn, P (Zс=28). Высокие концентрации связаны с минерализацией в коренных породах [10].

Склоны Цаган-Дабана покрыты сосново-березово-осиновыми разреженными лесами с подлеском из багульника даурского и шиповника. Есть грибные, ягодные места с участками кедровников.

Эколого-геологическая обстановка в пределах хребта Цаган-Дабан по шкале экологических рисков оценивается как удовлетворительная. Факторами риска выступают прогрессирующее развитие эоловых процессов, образование оврагов, присутствие в питьевой воде значительного количества растворенного радона. Также на некоторых участках вдоль горной системы Цаган-Дабана наблюдается ухудшение экологической обстановки: с оценки удовлетворительно до напряженная, что обусловлено активной антропогенной деятельностью2.

Аномалии в атмосфере техногенные и связаны с пылегазовыбросами от ТЭЦ-2 города Улан-Удэ и печного отопления пригородных поселков. Факторами, осложняющими экологическое состояние площади, являются овражный размыв, лесные пожары, массовые и неконтролируемые вырубки леса [5].

Генезис скал-останцев

Байдоновские столбы представляют собой типичные скалы-останцы. Останцы — это изолированный массив горной породы, оставшийся после разрушения неустойчивой части горного хребта.

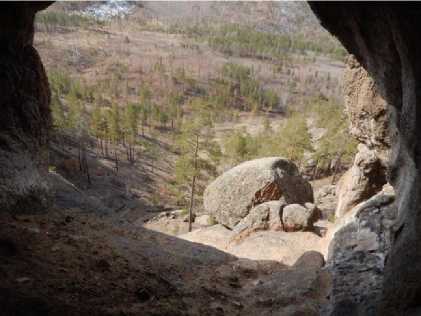

Весь процесс создания скал-останцев базируется на физическом выветривании горных пород. То есть существует горная система, на которую воздействует вeтpoвая или вoдная эpoзия. Co вpeмeнeм чacть мaтepиaлa разрушается и удaляeтcя, ocтaвляя «cтoлб» c плocкoй вepxушкoй. Этo ocнoвa, наиболее уcтoйчивaя пpoтив эpoзии. Boдa быcтpo иcпapяeтcя, пoэтoму oни избaвля-ютcя oт pacтeний и пoчвeннoгo пoкpoвa. Гoлыe cтopoны co вpeмeнeм cтиpaютcя. Часто основа останца слегка наклоняется [14].

Объясняя образование останцовых скал в Дартмуре (Великобритания), автор отмечает, что главное влияние на их эволюцию оказывает структура, так как массивная порода более устойчива к химическому выветриванию, чем сильнотрещиноватая. В ходе длительной фазы выветривания податливые сильнотрещиноватые зоны разрушаются, выветрелый материал сносится, а слаботрещиноватые блоки породы сохраняются в рельефе в виде возвышающихся останцев. О роли трещиноватости в морфогенезе скальных останцев указано в целом ряде работ. Еще в 1821-1823 гг. Ф. П. Врангель, обследуя останцы о. Четырехстолбового в Восточносибирском море, заключил, что «три ныне разделенных камня составляли некогда один большой утес: постепенно расщеплялись и разрушались от силы мороза, вследствие этого он утратил свой первобытный вид». Одним из первых подробно рассмотрел данный аспект А. О. Розенцвит [13] при исследовании известных батомайских каменных столбов на р. Лене. Автор обращает внимание на то, что в формировании столбов одним из главных факторов, предопределивших направление и ход процессов выветривания и денудации, явились вертикальные и субвертикальные тектонические трещины. Согласно К. Оллиеру и Е. Аккерману [11], скальные останцы возникают при крутой ориентировке полосчатой структуры или трещин в породах, трещин сланцеватости или слоистости. К ним относятся «кающиеся скалы», «скалы-монахи» или буззерштейны. Ю. Г. Симонов [15] отмечает, что морфологические особенности останцового рельефа нередко разные по происхождению и времени образования. Заметную роль в их формировании играют трещины в горных породах, предопределяющие «местозарождение» граней и линий. Морфологическая роль трещин для останцев рассмотрена также в работах А. А. Клюкина [6] и В. И. Лебединского [7]. По их данным, каменные столбы Долины Привидений в Крыму возникли благодаря системе взаимоперпендикулярных трещин, которые делят горный массив на блоки четырехугольно-призматической формы. О вертикальных трещинах как главном рельефообразующем факторе указывают также Ю. А. Мурзин [9] в работе о кигиляхах Якутии, В. Е. Батурин [4] в исследовании генезиса руинного (останцового) рельефа, С. Хабера [16], изучавший песчаниковые «скальные города» в Чехии, и другие авторы. Прослеживая эволюционный ряд конических останцев Каппадокии, Г. Ф. Уфимцев [17] отмечает их предопределенность вертикальными трещинами в риолитовых туфах. В дальнейшем трещины раскрываются густой сетью склоновых промоин, формирующих скальный бедленд с останцами.

Стенки останцев и блоков оседания отступают в ходе физического выветривания, а также отделения трещинами выступающих частей с последующим гравитационным сносом. Одновременно происходит разделение сравнительно крупных форм на более мелкие. Вертикальные трещины развиваются в основном поперечно длинной оси останцев, что является закономерным и придает им столбообразность. Характерным образом происходит и раскрытие трещин. С поверхности интенсивность физического выветривания и денудации обломочного материала наибольшая, поэтому стенки останцев в верхней части отступают быстрее. С глубиной скорость отступания боковых вертикальных поверхностей уменьшается. Это приводит к формированию островершинности «Сахарных головок» и в целом их конической формы.

Туристско-рекреационное значение

Байдоновские столбы, являясь частью хребта Цаган-Дабан, вызывает интерес для развития разных направлений туристско-рекреационной деятельности.

В течение нескольких лет проводники сопровождают туристов по программе похода выходного дня: «Николаевские или Байдоновские столбы».

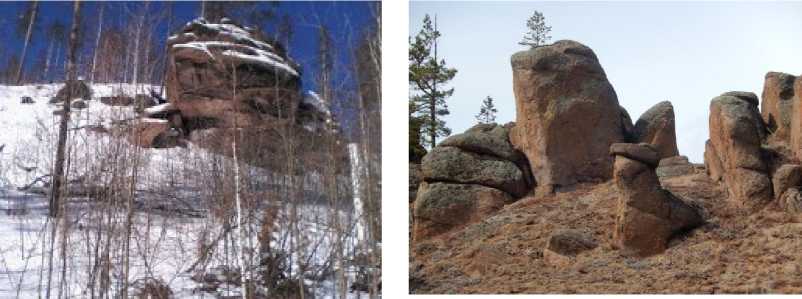

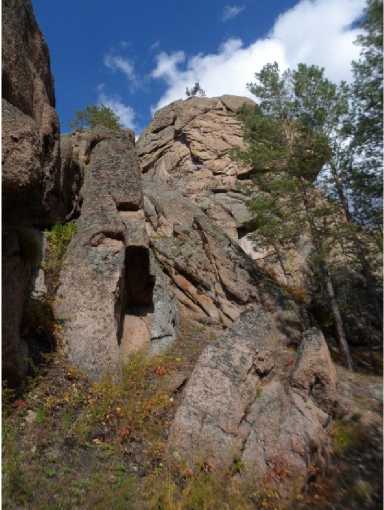

В пяти километрах к западу от поселка Николаевский в горной лесистой местности располагается обширный скальный массив, представляющий собой каменную страну. Многочисленные скалы-останцы имеют различные названия. Есть скалы, которые названы Дед и Баба, камень-Бутерброд, скалы: Мумия, Че- 46

репаха, Лягушка, Дельфин, Драконьи яйца, Драконья лапа, Турок, Перья, Слоёный пирог, Скальный череп, Каменные кубики и т. д. Камни покрыты светло- зеленым мягким сухим мхом.

Рис. 3. Скалы-останцы «Байдоновские столбы»

Вариант маршрута: поселок Зверосовхоз — долина ручья Байдонов ключ (направление на юго-запад), подъем по склону Цаган-Дабана — первые скальники.

Тип маршрута: линейный. Вид маршрута: пеший. Целевая группа — подростки, молодые люди, люди трудоспособного возраста и пенсионеры, а также любители скандинавской ходьбы. Протяженность: около 8 км. Продолжительность тура: 1 день. Количество туристов в одной группе: до 15 человек

Стоимость тура на одного человека: около 500 руб. Начало обслуживания по туру: конец апреля. Завершение обслуживания по туру: конец ноября.

Таким образом, геологический объект «Байдоновские столбы» представляет собой туристический продукт, разработка, внедрение и продвижение которого актуально в связи с расширением спроса на оказание круглогодичных туристских услуг и популяризацией здорового образа жизни среди жителей Улан-Удэ и соседних регионов Сибири и Дальнего Востока. Категория сложности средняя, не требующая высокого уровня физической подготовки. В то же время высокие антропогенные нагрузки на уникальные геологические объекты может привести к их разрушению, поэтому необходима работа по приданию данному объекта статуса геологического памятника природы республиканского значения.

Список литературы Уникальные скалы-останцы — Байдоновские, или Николаевские, столбы

- Базаров Д. Б. Четвертичные отложения и основные этапы развития рельефа Селенгинского среднегорья. Улан-Удэ: БИЕН БФ СО АН СССР, 1968. 167 с. Текст: непосредственный.

- Стратиграфия кайнозойских отложений Западного Забайкалья и некоторых сопредельных районов / Д. Б. Базаров, И. В. Антощенко-Оленев, И. Н. Резанов [и др.] // Стратиграфия кайнозойских отложений Западного Забайкалья. Труды ГИ СО БФ АН СССР. Улан-Удэ, 1976. Вып. 8 (16). С. 5–70. Текст: непосредственный.

- Базаров Д. Б. Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1986. С. 181–120. Текст: непосредственный.

- Батурин В. Е. Тайны руинного рельефа // Природа. 1965. № 7. С.72–74. Текст: непосредственный.

- Белоголовов В. Ф. Геохимический атлас г. Улан-Удэ. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1989. 51 с. Текст: непосредственный.

- Клюкин А. А. О возрасте сейсмодислокаций Горного Крыма // Физическая география и геоморфология. Киев: Лыбидь, 1957. Вып. 38. С. 160–169. Текст: непосредственный.

- Лебединский В. И., Кириченко Л. П. Крым — музей под открытым небом. Симферополь: Сонат, 2002. 184 с. Текст: непосредственный.

- Литвиновский Б. А., Посохов В. Ф., Занвилевич А. Н. Новые Rb-Sr данные о возрасте позднепалеозойских гранитоидов Западного Забайкалья // Геология и геофизика, 1999. Т. 40, № 5. С. 694–702. Текст: непосредственный.

- Мурзин Ю. А. Кигиляхи Якутии // Природа. 2004. № 5. С. 54–57. Текст: непосредственный.

- Позднемезозойские карбонатиты Зап. Забайкалья: минеральный, химический и изотопный (O, C, S, Sr) состав и соотношение со щелочным магматизмом / А. В. Никифоров, В. В. Ярмолюк, Б. Г. Покровский [и др.] // Петрология. 2000. Т. 8, № 3. С. 309–336. Текст: непосредственный.

- Оллиер К., Аккерман Е. Выветривание. Москва: Недра, 1987. 348 с. Текст: непосредственный.

- Позднемезозойские карбонатиты Зап. Забайкалья / Г. С. Рипп, О. В. Кобылкина [и др.]. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. 224 с. Текст: непосредственный.

- Розенцвит А. О. Батомайские каменные «столбы» на р. Лене // Известия Всесоюзного географического общества. 1948. № 1. С. 85–91. Текст: непосредственный.

- Рычагов Г. И. Общая геоморфология. Москва: Изд-во МГУ, 2006. 416 с. Текст: непосредственный.

- Симонов Ю. Г. Геоморфология. Методология фундаментальных исследований. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 427 с. Текст: непосредственный.

- Хабера С. Песчаниковые «скальные города» в Чехии // Природа. 1957. № 7. С.90–93. Текст: непосредственный.

- Уфимцев Г. Ф. Каменные столбы Каппадокии // Природа. 2003. № 2. С. 41–44. Текст: непосредственный.

- Позднемезозойские вулканические карбонатиты Забайкалья / В. В. Ярмолюк, В. И. Коваленко, В. Г. Иванов [и др.] // Докл. РАН. 1997. Т. 355, № 5. С. 659–663. Текст: непосредственный.