Уникальный погребально-ритуальный комплекс эпохи неолита в Барабинской лесостепи

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Орлова Л.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521833

IDR: 14521833

Текст статьи Уникальный погребально-ритуальный комплекс эпохи неолита в Барабинской лесостепи

В полевой сезон 2012 г были продолжены исследования памятника Вен-герово-2 (Венгеровский р-н НСО) [Молодин, 1977; Молодин, Полосьмак, 1978]. В 2011 г. в ходе изучения жилища № 3 на краю террасы было обнаружено захоронение, включающее человеческие кости минимум от пяти индивидов, а также две ямы, являющиеся сегментами разомкнутого рва. Погребение было изучено полностью, остальной комплекс законсервирован [Молодин и др., 2011, с. 203–204; Чикишева, Зубова, Поздняков, 2011, с. 253–264]. В 2012 г. с юго-западной стороны участка, исследованного в 2011 г., был заложен раскоп площадью около 115 кв. м. Изученный погребально-ритуальный комплекс состоял из могильной ямы, окруженной рвом.

Ров имеет округлую форму и состоит, вероятно, из четырех разомкнутых сегментов (рис. 1, 2). Разрывы между отдельными частями рва ориентированы по сторонам света. Вдоль южного участка рва располагались пять ям, образующих внутреннюю систему оконтуривающих могильную яму сооружений.

Центральная часть погребально-ритуального комплекса представляла собой чашеобразное пологое углубление. Стратиграфический разрез конструкции позволил предполагать наличие земляного сооружения над этим углублением. Характер заполнения рвов указывает на то, что после сооружения они специально не засыпались.

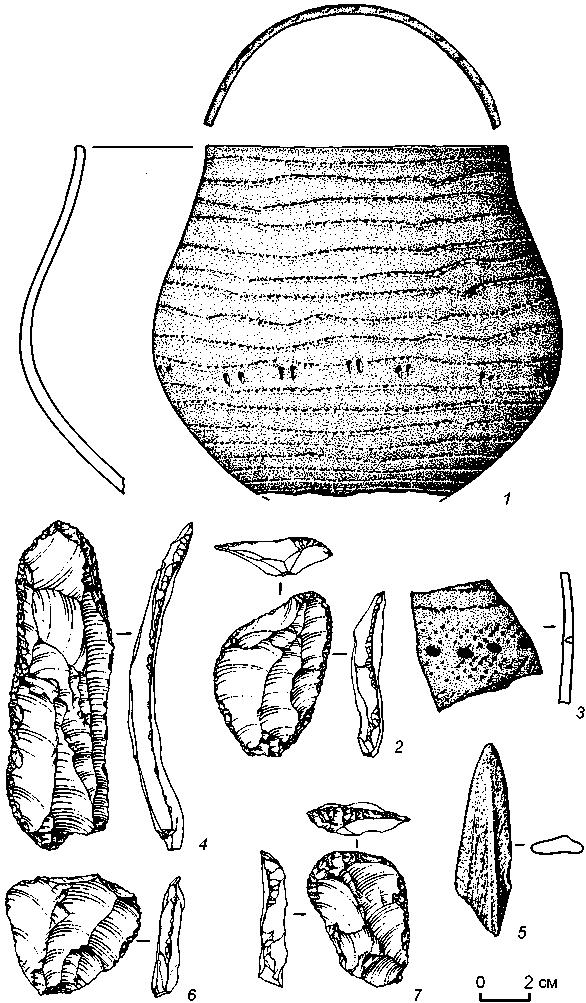

Основная масса полученных артефактов приурочена к заполнению чашеобразного углубления (около 40 фрагментов керамики, микроплас -тины, отщепы, нуклеусы, гальки и абразивы). С юго-восточной стороны от могильной ямы зафиксирован развал грушевидного по форме сосуда с приостренным (или округлым) дном. Срез венчика уплощен, орнаментирован овальными вдавлениями. Вся поверхность сосуда покрыта рядами волнообразных линий, выполненных в технике «отступающей палочки». В самой широкой части тулова расположен горизонтальный ряд парных оттисков угла лопаточки. Подобные приемы орнаментики характерны для целого спектра культур эпохи неолита лесостепной и таежной части Запад -ной Сибири [Молодин, 1977; Чернецов, 1968; Бадер, 1970; Старков, 1980; Ковалева, 1989, и др.] и относятся к так называемой «линейно-накольча-

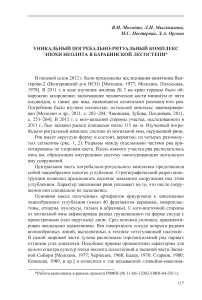

Рис. 1. Венгерово-2. План погребально-ритуального комплекса.

а – границы рвов; б – границы могильной ямы; в – граница захоронений; г – области прокаленной супеси; д – нераскопанные участки, занятые деревьями.

1 – костяное острие (кинжала?); 2 – развал сосуда.

той» традиции орнаментации сосудов, выделенной М.Ф. Косаревым [1973, 1974].

Несколько необычной выглядит форма сосуда, не позволяющая определить ему полные аналогии: хорошо профилированное тулово, вытя-

Рис. 2. Венгерово-2. Погребальный-поминальный инвентарь.

1 – сосуд; 2, 4, 6, 7 – орудия из камня; 3 – фрагмент керамики из заполнения рва;

5 – костяное острие.

нутая верхняя часть изделия, расположение максимального диаметра по тулову в нижней трети высоты, тогда как для неолитической керамики западносибирского региона характерны открытые сосуды баночной формы. Некоторое морфологическое сходство можно отметить с неолитическим керамическим материалом Горного Алтая поселения Тыткескень-2 [Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф, 2008, с. 254]. Любопытно, что во рвах и ямах встречены фрагменты, орнаментированные и в «гребенчато-ямочной» традиции, по М.Ф. Косареву [1973, 1974]. Ближайшие аналогии ей можно видеть в изделиях с упрощенной горизонтально-волнистой орнаментацией в сочетании с ямочными наколами, встречающихся в керамических комплексах артынской культуры [Бобров, Марочкин, 2011, с. 106].

Могильная яма округлой формы, диметром около 3 м, располагалась в центре сооружения. С южной стороны к ней примыкала подпрямоугольная яма, ориентированная по линии север-юг, на дне и по стенкам которой фиксировался мощный прокал. В верхней части ее заполнения найден фрагмент костяного острия (кинжал?). Подобные изделия появляются в Западной Сибири еще в эпоху верхнего палеолита [Генинг, Петрин, 1985].

Всего в могиле зафиксированы останки около 8 индивидов. Не останавливаясь на их детальном описании, предлагаем итоговую характеристику комплекса.

Основным захоронением было погребение взрослой женщины, помещенной в могилу полусидя, ориентированной головой на северо-восток. На костях скелета прослежены охристые пятна. С нею же был найден яркий сопроводительный инвентарь, состоящий из трех массивных скребел и крупного пластинчатого отщепа с ретушью, по-видимому, функционально также скребла. Последнее было зажато в пальцах левой руки покойной. Основное погребение сопровождалось останками не менее семи особей, похороненных по обряду вторичных захоронений. Сохранившиеся в анатомическом порядке части скелетов свидетельствуют также о северо-восточной их ориентации.

Стратиграфический и планиграфический анализы комплекса позволяют реконструировать следующую хронологическую последовательность погребально-поминального обряда. Сначала было приготовлено основное чашеобразное углубление и ров, ограничивающий сакральное пространство. Могильная яма и сопутствующий ей объект со следами мощного воздействия огня были следующим этапом сооружения комплекса. Затем в могильной яме было совершено основное захоронение. Вероятно, после этого яму засыпали рыхлым грунтом до уровня черепа. На этом уровне слева от погребенного был уложен второй человек, часть правой стороны туловища которого отсутствовала. Следующим этапом было размещение вторичных захоронений над погребенными, а также совершение ритуалов, связанных с огнем, следы которых были зафиксированы в виде прокалов, помещение глиняного сосуда и костяного острия. Только после этого весь комплекс был засыпан до образования земляной конструкции, часть которой заполнила оставшийся объем рва.

Таким образом, исследованный погребально-ритуальный комплекс по стратиграфическому расположению, предметному набору, организации сакрального пространства на сегодняшний день можно отнести к разряду уникальных, не имеющих прямых аналогий [Молодин, 2012, с. 19]. Определенные семантические параллели по организации используемого пространства можно провести с поселением быстринского типа эпохи неолита таежной зоны Сургутского Приобья - Быстрый Кульёган-66, где два жилища обнесены овальными прерывистыми ровиками [Косинская, 2004], не несущими оборонительных функций. Комплексы близки и по площади. Также есть сходство в орнаментации ритуального сосуда из рассматриваемого комплекса с ранненеолитической керамикой поселения Быстрый Кульёган-66, которая принадлежит, по определению Ю.П. Чемякина, к прочерчено-от-ступающе-накольчатой традиции [2008, с. 13, рис. 7, 2, 4 и др.].

Наибольшее сходство с рассматриваемым погребально-ритуальным комплексом демонстрируют материалы неолитического могильника Протока, расположенного в северо-западной Барабе [Полосьмак, Чикишева, Балуева, 1989]. Именно на Протоке зафиксировано земляное сооружение и выявлено ограничение погребального пространства рвом, разомкнутым по оси север-юг. Кроме того, объекты сближает наличие в обоих случаях захоронений, совершенных по обряду вторичных погребений, а также фрагментов керамики, имеющей несомненные параллели с посудой, именуемой артынской.

Наличие в венгеровском комплексе северо-таежных (быстринских) черт, а также сочетание в его пределах двух керамических традиций, позволяет допускать возможность присутствия в местной автохтонной среде лесостепного неолита (гребенчато-ямочного или артынского) северных мигрантов.

Поселение Быстрый Кульёган-66 относится к VI–V тыс. до н.э. [Косинская, Чемякин, Зайцева, 2002, с. 141], а могильник Протока-1 – ко второй половине VI - середине V тыс. до н.э. [Марченко, 2009, с. 14]. По погребальному комплексу памятника Венгерово-2 получены две даты по 14C cal BC: СО АН-8738 – 5363–5001 г. до н.э. и СО АН-8739 – 5358–4864 г. до н.э.