Университеты и студенческий гражданский активизм: вовлеченность и цифровые механизмы участия

Автор: Абрамова С.Б.

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: Социальная ответственность университета

Статья в выпуске: 1 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению роли университетской среды в формировании гражданского активизма студенческой молодежи. Актуальность темы исследования связана с возрастанием значимости третьей миссии университетов, а также с расширением участия студенчества в гражданских практиках в условиях цифровизации технологий взаимодействия населения и власти. Предлагается выделить широкий контекст анализа гражданской активности студентов, без учета университетской среды, и узкий, связывающий студенческую активность с внутриуниверситетскими факторами. Основой статьи послужили результаты опроса студенческой молодежи г. Екатеринбурга в сентябре 2023 года (n = 531), также дополнительно привлекаются данные по опросу учащихся средних профессиональных образовательных учреждений (n = 673). Результаты опроса позволили определить уровень интереса студентов к событиям в разных сферах жизни российского общества и региона, выявить гражданские цифровые практики, в которых они принимают участие, определить оценку эффективности цифровых форм взаимодействия с властью. Новизна исследования заключается в рассмотрении современной университетской образовательной среды с позиции влияния студенчества на гражданский активизм и в типологизации студентов по уровню их вовлеченности в обсуждение социально-политических событий в университетской среде с преподавателями и однокурсниками. Выявлено неоднозначное отношение студентов к обсуждению социально-политической тематики в университете и прожективной идее размещения сервиса прямого обращения к органам местной власти на сайте университета. Практическая значимость исследования - в возможности использовать его результаты для разработки университетских стратегий по формированию гражданской позиции студентов и первоначального опыта проявления гражданских инициатив в студенческих проектах, а также в определении новых моделей участия университетов в цифровой коммуникации студентов и структур власти.

Студенты, университетская среда, третья миссия университетов, гражданский активизм, цифровое взаимодействие с властью, вовлеченность

Короткий адрес: https://sciup.org/142241912

IDR: 142241912 | DOI: 10.15826/umpa.2024.01.006

Текст научной статьи Университеты и студенческий гражданский активизм: вовлеченность и цифровые механизмы участия

Современные трансформационные процессы, затрагивающие все сферы деятельности российского общества, позволяют (возможно, даже заставляют) актуализировать задачу нового видения того, как университеты могут стать центрами региональной жизни и включиться в гражданские процессы. Внимание к гражданской жизни университетов сегодня разворачивается в вопросы разработки новых форм взаимодействия университетов с производством, властью, общественностью, которые были бы основаны на процессах, определяющих характер современных коммуникаций – цифровизации, творчестве, открытости и др. Университеты могут укреплять чувство идентичности и гражданственности у студентов, положительно влиять на социальный капитал и общественную активность выпускников, создавать благоприятную среду для первого опыта гражданских инициатив. Направления деятельности университетов могут касаться гражданского воспитания студентов, создания мероприятий по обмену знаний и взаимодействия с органами власти, а также механизмов для продвижения студенческих инициатив и конкретных проектов (в сферах волонтерства, научного творчества, городского благоустройства, культурного потенциала и пр.) [1].

Сегодня университеты все чаще стремятся изменить свое привычное место и практики взаимодействия со студентами, сообществами и властями, становясь субъектами, заинтересованными в понимании социальных проблем, с которыми сталкиваются местные сообщества и органы местного самоуправления. Социальные инновации становятся одним из ключевых аспектов реализации третьей миссии университетов [2]. Выпускники вузов становятся субъектом, который может сыграть важную роль в решении социальных проблем региона. С одной стороны, студенты выступают потенциальными участниками долгосрочных региональных проектов, программ развития, одновременно вкладывая свои знания и компетенции в их реализацию и выступая основным потребителем результатов этих программ. С другой стороны, студенты обладают высокой заинтересованностью в участии в жизни общества в сочетании с низким интересом к политической жизни, что актуализирует вопрос создания эффективных форм диалога молодежи и власти.

Однако при этом гражданские аспекты в рассмотрении роли, миссии и значения университетов для регионов, как правило, значительно уступают экономическим, когда речь идет о взаимодействии университетов с органами власти [3]. При выявлении факторов, влияющих на выбор абитуриентами высших учебных заведений, аспекты третьей миссии или внутриуниверситетского гражданского воспитания студентов не включаются в систему индикаторов [4; 5]. Это создает запрос на более внимательное рассмотрение аспектов взаимодействия власти и университетов в формировании гражданственности и активизма студентов.

Обзор исследований

Исследования гражданственности и студенческого активизма достаточно обширно представлены в отечественных и зарубежных науках. Можно выделить несколько важных направлений, которые затрагивают контекст взаимодействия университетов, студентов и власти. Университеты сегодня выступают одним из основных субъектов информационной политики общества и государства [6]. Речь идет не только о том, что правильное использование информации позволяет университетам улучшать качество образования, но и об управлении информационными потоками. Посредством научных проектов и образовательных программ университеты содействуют культурному разнообразию, определяют приоритетные темы исследований, формируют картину мира и навыки работы с информацией у будущих специалистов региона и т. д. Как показывает исследование L. Lutaj [7], университеты разных стран разрабатывают программы для формирования приоритетов студентов в вопросах принятия гражданской ответственности, сотрудничества, толерантности и самовыражения, без которых перспективы демократии видятся достаточно пессимистичными.

Миссия университетов видится в создании климата сотрудничества, дискуссионности, партнерства и субъектности, где преподавателям отводится значимая роль в поддержке студентов и равном участии в обсуждении актуальных вопросов. O. Caliskan [8] выявил более высокие оценки по показателям уважения к идеям в сравнении с поддержкой участия в принятии решений. Исследования демократичности университетской среды приводят к выводам, указывающим на различия в оценках, данных студентами разных стран, и университетов внутри страны.

Однако реализация гражданской миссии через университетское образование видится как пробле-матизируемое поле рассуждений ученых о том, чему, как и с какой целью учить студентов в сфере гражданственности. Классическая и прогрессивная традиции образования [9] по-разному оценивают связь знаний (о демократии, свободе, справедливости и др.) и реальной жизни. Прогрессивная модель делает акцент на критической, совещательной и деятельной педагогике и, как следствие, задачах развития гражданского мышления без отрыва от реального мира. Речь идет не о реализации специализированных дисциплин о гражданственности, а о развитии гражданских компетенций в рамках различных дисциплин, а также в дискуссиях, конкурсах, мероприятиях и акциях на территории университетов [10]. Так, на примере изучения А. Муравьевой и О. Олейниковой [11] роли университетов в развитии гражданской науки можно выделить следующее пространство возможностей университета при поддержке студенческих гражданских инициатив: определение потребностей общества и формирование тематики проектов, формирование необходимых компетенций, методическая поддержка проектов, поддержка материальными и иными ресурсами (помещениями, реквизитом и пр.), масштабирование и опубликование результатов проекта.

Ряд авторов уделяет особое внимание исторической, культурной обусловленности опыта и традиций взаимодействия университетов, власти и общества. Так, W. Heinecke с коллегами [12] в контексте культурных парадигм высшего образования выделяют барьеры гражданской активности в университетах с глубокими историческими традициями и риторической приверженностью гражданским ценностям: просветительские традиционные модели вступают в выраженное противоречие с современными глобализационными и цифровыми практиками. Важным культурным контекстом выступают представления об университетах как о «местах гражданственности» [13]. Содержательное наполнение этого образа может определяться идеями студенческого самоуправления, студенческого политического (в том числе протестного) активизма, студенческих фестивалей, слетов, движений и др. В отечественной традиции этот концепт усиливается образом университета как «места свободы» [14], академического и студенческого свободомыслия. Это создает необходимость самоанализа университетов и особенно – студенческой культуры.

Гражданский активизм студентов сегодня вызывает высокий исследовательский интерес. Существует широкий контекст рассмотрения данной проблематики, в котором гражданская активность студенчества не привязывается напрямую к условиям университетской среды, и более узкий аспект, связывающий студенческую активность с усилиями и мероприятиями университетов. Большинство исследований, на наш взгляд, выбирают более широкую рамку. Так, N. Ahmad с коллегами продемонстрировали связи студенческого активизма с общественными настроениями и факторами макросреды [15].

Однако условия университетской среды могут быть включены в индикаторы исследований в качестве одной из составляющих системы факторов гражданского активизма студентов. Например, коллектив S. Akin [16] обнаружил, что посещение студенческих клубов в гораздо меньшей степени влияет на гражданскую активность студентов, чем пол или интерес к политике. Рассматривая становление активизма студентов в Венгрии, Э. Сирмаи [17] учитывает влияние внутриуниверситетских процессов (неформальных объединений преподавателей и студентов, свободы выбора курсов и лекторов и др.) в условиях экономических и политических трансформаций, в том числе цифровизации общества. Отметим и интересные проекты, полностью посвященные идее активизма, которая напрямую связана с образовательным опытом и влиянием университетской среды. Их результаты показывают, что разнообразие в учебных программах, региональные проекты, инициированные университетами, наличие студенческих лидеров и организаций способствуют вовлечению студентов в общественную активность [18]. Подчеркивается, что участие в процессах студенческого самоуправления формирует гражданско-политические установки и идентичность [19] при условии реальной автономии деятельности этих органов, но студенты зачастую не верят в студенческие организации как во влиятельных агентов социальных изменений [20].

Также многие исследователи фиксируют, что молодежь всегда с энтузиазмом критикует правительство, обращает внимание на коррупцию и неуспехи власти, однако редко проявляет политическую инициативу или ощущает сложности в конструктивном взаимодействии с властью [21]. При этом благополучная (в том числе наиболее образованная) молодежь часто менее склонна принимать участие в гражданской активности [22] в сравнении с дискриминируемыми, неблагополучными молодежными группами. Взаимодействие с властью представляется еще одним перспективным направлением современного изучения активизма студентов. Молодежь осознает, что принимать участие в общественно-политическом процессе и влиять на решение социально и личностно-значимых проблем возможно только при активном сотрудничестве с органами региональной и государственной власти [23]. Новые социально-экономические и политические условия создают новые модели молодежной политики, новые основания субъектности молодежи [24], а также новые ожидания и цели молодого поколения [25], что определяет и гражданские практики, и коммуникативные механизмы взаимодействия власти и молодежи. Среди последних особое значение приобретают цифровые технологии, которые в корне меняют привычные модели обращения к власти, формы агитации и вовлечения в активизм, но при этом ставят и новые задачи по организации конструктивного взаимодействия в электронной среде [26].

Данные основания позволили определить цель исследования – изучить гражданский активизм студентов и влияние университетской среды на его формирование. Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: во-первых, выявить степень интереса студентов к событиям, происходящим в городе и области; во-вторых, определить вовлеченность студентов в обсуждение в университете социально-политических событий страны и региона; в-третьих, определить гражданские практики студенчества; в-четвертых, зафиксировать отношение к использованию цифровых технологий во взаимодействии с властью и к возможности использования университетского сайта как площадки обращения к местным властям.

Материалы и методы

В основе статьи используются материалы авторского опроса студенческой молодежи, проведенного в сентябре 2023 года. Опрошен 531 студент бакалавриата и магистратуры сочетанием онлайн-опроса и раздаточного анкетирования. Проект охватил студентов вузов Екатеринбурга: Уральского федерального университета, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Уральского института управления – филиала РАНХиГС, Гуманитарного университета, Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного медицинского университета и др. Среди опрошенных 70 % девушек и 30 % юношей, 52 % обучаются на гуманитарных направлениях, 26 % – на социальноэкономических специальностях, 22 % составляют представители технических, естественнонаучных и математических направлений обучения.

Для выявления особенностей студенческой молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях (ВО), в ряде случаев проводится сравнительный анализ с учащимися средних профессиональных образовательных учреждений (СПО). В опросе приняли участие 673 учащихся СПО, среди которых 58 % девушек и 42 % юношей.

Инструментарий исследования был идентичным для двух категорий учащейся молодежи и для двух разновидностей опросного метода. Полученные материалы были обработаны с использованием пакета прикладных программ SPSS, использовались процедуры дескриптивного и кор- реляционного анализа.

Результаты исследования

Интерес студентов к социально-политической жизни страны и регионов замерялся в двух контекстах. Во-первых, в контексте широкого подхода к студенческому активизму, не связывающего его с университетской средой, оценивался интерес к новостям о событиях в различных сферах жиз-

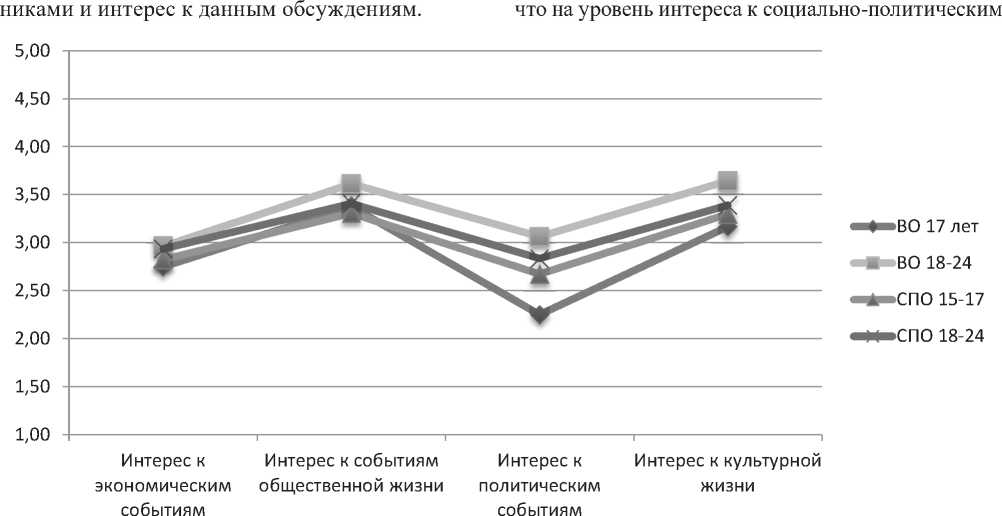

При рассмотрении четырех подгрупп студенческой молодежи Екатеринбурга в зависимости от типа учебного учреждения и возраста можно определить, что студенты высших учебных заведений 18–24 лет проявляют более выраженный интерес к событиям во всех сферах жизни региона (рис. 1). Подгруппа 17-летних учащихся вузов недостаточно наполнена статистически для однозначно достоверных выводов, однако в качестве общей тенденции видна более низкая включенность в социально-политическую жизнь. Учащиеся СПО в более старшей подгруппе также демонстрируют рост интереса. Однако следует отметить, что все оценки достаточно близки: они укладываются в диапазон средних значений 2,5–3,7 баллов из 5 максимально возможных, где 1 – интерес полностью отсутствует, 5 – события очень интересны. Это указывает на общий средний уровень интереса студенческой молодежи к событиям в жизни региона.

В большей степени студенты проявляют интерес к общественным и культурным событиям: 57 % студентов вузов и 46 % учащихся СПО оценили свой интерес к этим сферам на 4–5 баллов из 5. Экономическая сфера интересна 32 % студенческой молодежи, различия подгрупп здесь выра- ни города и региона. Во-вторых, в рамках узкого понимания активизма студентов как выявления особенностей именно университетского влияния фиксировался факт обсуждения социально-политических событий с преподавателями и однокурс- жены в наименьшей степени. Политическими новостями активно интересуются 38 % студентов ВО и 28 % в СПО, и они более интересны возрастной группе 18–24 лет.

Полученные данные позволяют сделать вывод,

Рис. 1. Интерес к событиям в различных сферах жизни общества и региона в зависимости от возрастных категорий учащейся молодежи (средние показатели по подгруппам)

Fig. 1. Interest in the events in various spheres of society and the region depending on the age category of students (subgroup averages)

событиям в регионе влияют и возрастные характеристики, и тип учебного учреждения. В данном случае мы фиксируем корреляционную связь, которая еще не позволяет напрямую сделать вывод о детерминационной зависимости, однако косвенно указывает на возможность выдвинуть гипотезу о влиянии университетской среды на интерес к общественным процессам.

Основная гипотеза исследования предполагала, что университетская среда создает дополнительные возможности для обсуждения событий в социально-политической жизни, что становится фактором повышения интереса студентов к данным вопросам. В подобные обсуждения в качестве субъектов-участников могут быть вовлечены как другие студенты, так и преподаватели.

82,9 % студентов вузов заявили, что преподаватели обсуждают с ними политические и социальные проблемы и события: из них 34,5 % часто вовлечены в подобные обсуждения, 48,4 % – редко. Среди учащихся средних профессиональных образовательных учреждений данная группа меньше и составляет 67,2 %: 19,2 % часто обсуждают актуальные социально-политические проблемы с преподавателями, 48 % – редко. Как видно по результатам опроса, среди университетской молодежи подгруппа активно включенных в дискуссии больше, а доля совсем не обсуждающих с преподавателями данные проблемы меньше (17,1 % в сравнении с 32,8 % в СПО).

Со своими однокурсниками обсуждают социально-политические темы почти в два раза больше студентов вузов в сравнении с учащимися средних профессиональных учреждений: 52,7 % и 28,9 % соответственно. Этот показатель значительно ниже показателя обсуждения с преподавателями. Вероятно, это может определяться двумя факторами: во-первых, тем, что именно преподаватели выступают инициаторами данных обсуждений, и они в определенной мере имеют вынужденный, внешне обусловленный характер для студентов, в то время как обсуждения с однокурсниками выступают как неформальные, а потому более точно выявляющие долю действительно заинтересованных в разговорах на социально-политические темы студентов. Во-вторых, самим студентам может быть интереснее обсуждать значимые проблемы и события с преподавателями, чем с однокурсниками, и тогда они также могут выступать субъектами-инициаторами данных обсуждений. Этот момент требует дополнительного исследования в будущих проектах.

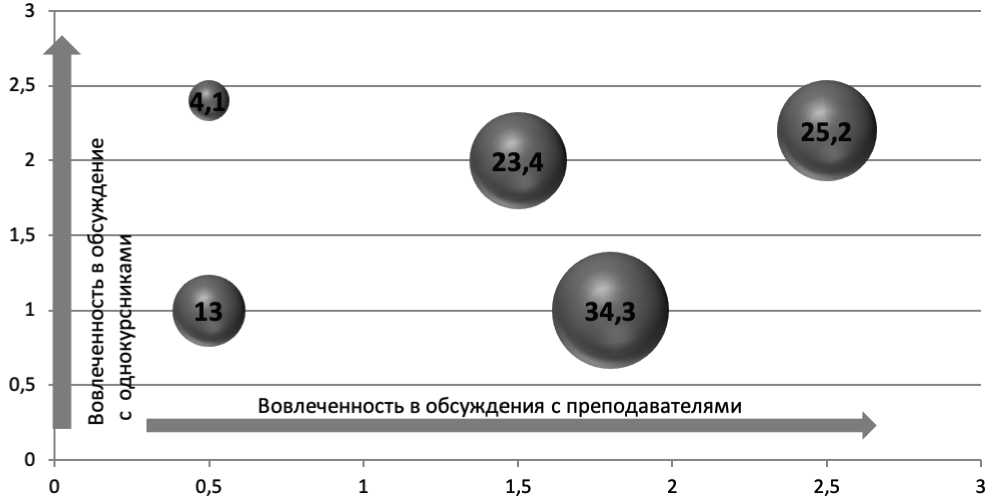

Далее представлена типология студентов вузов по степени вовлеченности в обсуждения. На графике вовлеченности в обсуждение с преподавателями и однокурсниками были сконструированы пять типов учащихся (рис. 2).

«Погруженные» (25,2 % опрошенных студентов) и «вовлеченные» (23,4 %) – это студенты, которые обсуждают социально-политическую тематику с преподавателями («погруженные» – чаще, «вовлеченные» – реже) и участвуют в разговорах на эту тему с другими студентами. 68–72 % учащихся,

Рис. 2. Матрица типов студентов по вовлеченности в обсуждение социально-политической тематики (% от опрошенных)

Fig. 2. Student type matrix by involvement in the socio-political discussion (% of respondents)

принадлежащих к каждому из этих типов, говорят о том, что разговоры с однокурсниками на актуальные социальные темы вызывают у них споры, что с высокой вероятностью свидетельствует о наличии своего мнения и реальной заинтересованности в тематике разговоров.

«Регламентированные» (34,3 %) – это подгруппа студентов, обсуждающих общественную тематику с преподавателями, но избегающих данных вопросов в общении с однокурсниками.

«Произвольные» (4,1 %), напротив,- категория тех студентов, кому не довелось обсуждать политику и социальные проблемы с преподавателями, но они разговаривают об этом с другими учащимися.

Наконец, тип «отстраненных» (13 %) включает в себя студентов, совершенно не вовлеченных в обсуждение социально-политической тематики в университете.

Проанализируем связь вовлеченности с двумя внутриуниверситетскими показателями – направлением и курсом обучения. Доля «погруженных» студентов наиболее высокая на 3 курсе бакалавриата (32,4 %) и в магистратуре (40,2 %). На 4 курсе частота обсуждения с преподавателями несколько снижается (возможно, за счет организации учебного процесса – наличия практик, переноса внимания на подготовку ВКР и т. д.) и увеличивается доля «вовлеченных» (45,8 %). Самая большая доля «регламентированных» и «отстраненных» (16,8 %) наблюдается среди студентов 1 курса (39,5 %), что соответствует выявленному выше относительно более низкому интересу к общественным событиям у самых молодых студентов. Это позволяет сделать вывод, что степень вовлеченности в обсуждение социальных и политических событий возрастает по мере обучения в университете и достигает максимального уровня у студентов 3 курса бакалавриата.

Направление обучения не имеет сильной связи с уровнем вовлеченности. С одной стороны, все студенты математических и естественнонаучных направлений относятся к «регламентированным» или «отстраненным», т. е. не проявляют интереса к обсуждению с однокурсниками. С другой стороны, среди студентов технических, гуманитарных, социально-политических и экономических направлений типы «вовлеченных» и «регламентированных» имеют практически одинаковые доли (24–26 % и 34–37 % соответственно), а различия касаются самых полярных типов: в социально-политическом направлении обучения доля «погруженных» возрастает до 33,6 %, в технических специальностях она снижается до 17,2 %;

обратный тренд наблюдается в соотношении доли «отстраненных». Интересно, что среди студентов технических направлений нет представителей типа «произвольно обсуждающих», но при наличии инициативы от преподавателей разговоры на общественную тематику с однокурсниками возникают у 55 % студентов-технарей. Таким образом, влияние направления обучения на обсуждение событий в жизни общества представляется комплексным и многомерным: оно определяется и факторами выбора специальности (изначального интереса к областям знаний), и профильным содержанием обучения (чтением специализированной литературы, тематикой курсовых проектов и др.), но также и университетской средой в целом (университетской программой, в том числе «ядерными» дисциплинами и курсами по выбору, позицией преподавателей, тематическими мероприятиями факультетов и др.).

Как относятся студенты к обсуждению вопросов социально-политической жизни в университете? 57,3 % студентов вузов заявляют, что такие беседы с преподавателями вызывают у них интерес, 17,3 % декларируют негативное отношение. Отметим, что это соотношение среди учащихся СПО составляет 26,6 % и 34 % соответственно. Это позволяет говорить о выраженном тренде позитивного восприятия обсуждений у студентов вузов в сравнении с учащимися СПО. Показательно, что значительная доля студентов (25,4 % в вузах и 39,4 % в СПО) не сформировали отношения к обсуждению социально-политической тематики. Эта доля остается постоянной у студентов всех курсов бакалавриата и существенно снижается только в магистратуре. На социально-политических направлениях доля с неопределенным отношением к обсуждениям снижается до 15,4 %, доля негативно к ним относящихся – до 13,3 %. Однако наличие этих позиций даже среди студентов профильной направленности указывает на присутствие устойчивой подгруппы студентов, имеющих неоднозначное отношение к обсуждению текущих общественных процессов в рамках занятий в университете (к самому факту обсуждения, предлагаемым трактовкам, возможности выбора тематики и пр.).

Для оценки реальной вовлеченности студентов в общественную активность участникам опроса было предложено выбрать те гражданские практики, в которых они участвовали за последний год. Только 3 % студентов ничего не делали. Студенты вовлечены в информационные практики: 87 % искали информацию о событиях в жизни области, 53,1 % – о политиках и общественных деятелях. Активно используются интернет-практики, направленные на поддержание гражданских инициатив: 28,8 % подписывали петиции, 18,3 % создавали посты по социально-значимым проблемам, 18,3 % агитировали других людей принять участие в проектах, 14,3 % делали репосты сообщений по социальной тематике.

Отдельный интерес в рамках данного исследования представляют интернет-практики студентов, связанные с взаимодействием с органами власти. 35 % опрошенных студентов за последний год обращались в государственные, региональные или муниципальные органы власти с использованием цифровых технологий, 30,5 % участвовали в голосованиях, инициированных властными структурами, при решении вопросов благоустройства города, 23 % подписались на политических и общественных деятелей в социальных сетях, 10,9 % оставляли отзывы на работу государственных и муниципальных органов власти или учреждений. Этот уровень активности студентов во взаимодействии с властными структурами не может быть оценен как высокий и указывает на наличие очевидного потенциала для роста вовлеченности.

Можно выделить три основных аспекта, на которые обращают внимание исследователи, поднимая вопрос о повышении активности взаимодействия населения с органами власти в аспекте использования цифровых каналов.

Первый связан с необходимыми цифровыми компетенциями. 44,3 % студентов полагают, что им полностью хватает знаний и навыков, чтобы взаимодействовать с государственным и региональными органами власти в электронном формате. 33,5 % указывают на некоторую нехватку компетенций, 7,2 % – на наличие серьезных затруднений. В этом аспекте формируется социальный запрос на развитие цифровых компетенций не только профильного, но и социально-ориентированного назначения в рамках университетского обучения.

Второй аспект связан с оценкой эффективности цифровых технологий, что определяет готовность к их использованию и удовлетворенность коммуникацией [27]. 83,6 % студентов полагают, что электронные сервисы облегчают взаимодействие населения с органами власти, однако при оценивании эффективности конкретных форм электронного обращения ставят средний балл. В плане восприятия цифровые обращения могут быть охарактеризованы как более простые, чем личные обращения оффлайн, но менее эффективные. Самыми эффективными, по оценкам студенческой молодежи, являются официальные письма и запросы (3,43 балла из 5 возможных) и обращения через официальные сайты (3,35 балла), а наименее эффективными – участие в открытых обсуждениях и комментирование проектов (2,94), а также сообщения на страницах государственных органов в социальных сетях (2,39).

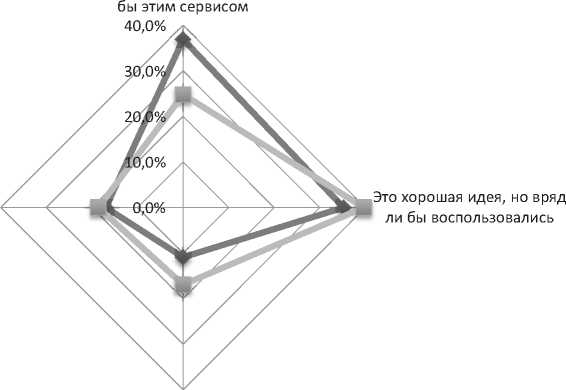

Исходя из этого, третий аспект предполагает поиск новых форм взаимодействия, которые могли бы повысить эффективность обращений населения к власти и одновременно обеспечить доступность и удобство для граждан [28]. Для реализации этой задачи в исследовании был проведен мысленный эксперимент. Использование данных экспериментов в социологических исследованиях мы можем отнести к конструктивным экспериментам в классификации Д. Р. Брауна: они дают возможность подкрепить определенные положения теории или выступить их иллюстрацией. В нашем случае речь также идет об оценочном мысленном эксперименте в типологии Т. С. Гендлер, позволяющем сконцентрироваться на оценке некого события, которое могло бы произойти [29]. Участникам опроса задавался прожективный вопрос: как бы они отнеслись к тому, что на сайте или в мобильном приложении их университета появилась кнопка прямого обращения в муниципальные органы власти с вопросами и предложениями по культурной, образовательной или другой сфере жизни Екатеринбурга.

Большинство студентов (72,1 %) отнеслись бы к данной возможности позитивно. 36,9 % предположили, что они могли бы воспользоваться таким электронным каналом обращения к местной власти, еще 35,2 % считают идею хорошей, но сами вряд ли бы обратились к ресурсу (рис. 3). Категорически не нравится идея 10,9 % студентов, они воспринимают это как вторжение посторонних сервисов в пространство образовательного учреждения. 16,9 % не готовы поддержать такое начинание, поскольку считают доступными уже существующие электронные каналы взаимодействия с властью. Учащиеся СПО демонстрируют близкое по направленности отношение, однако с менее выраженной готовностью использовать (24,8 %) и большей долей явного негативного отношения (16,9 %).

Расчет ожидаемых (каким было бы значение, если бы тип учебного учреждения не оказывал влияния на результаты мысленного эксперимента) и наблюдаемых частот позволяет увидеть, что полученные результаты в аспекте положительного отношения и готовности воспользоваться сервисом у студентов высших учебных заведений действительно выше, чем ожидаемые.

Также корреляционный анализ (корреляция значима на уровне 0,01, двухсторонняя коэффициент Пирсона 0,262) показывает, что тип

Это было бы удобно, возможно, воспользовались

Это излишне, для этого у органов власти уже есть свои сайты

Эта идея не нравится, сайт образовательного учреждения не должен размещать посторонние сеРвисы ^^Студенты ВО Учащиеся СПО

Рис. 3. Отношение к потенциальной возможности размещения на сайте учебного учреждения прямой кнопки обращения к местным органам власти (% по группам учащейся молодежи)

Fig. 3. Attitude to the possibility of placing on the educational institution’s website a button for contacting local authorities (% by student groups)

Таблица 1

Влияние типа образовательного учреждения на отношение к размещению сервиса обращения к власти на сайте учреждения

Table 1

The impact of the type of educational institution on the attitude to placement of a service for appealing to the authorities on the institution website

Заключение

Студенческая молодежь выступает важным субъектом социальных преобразований. Будучи носителем социального капитала, студенты выбирают и активизируют социальные и общественные движения, гражданские инициативы, дискуссии и проекты в рамках молодежной политики. Студенты часто выступали авангардом усилий по изменению общества, бросали вызов существующим политическим структурам, определяли новые условия для жизни своего поколения [30]. Сегодня студенческая молодежь проявляет больший интерес к общественной и культурной жизни региона, чем к политической.

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что университетская среда выступает достаточно значимым фактором формирования гражданской активности студентов. 82,9 % студентов вовлечены в обсуждение значимых социально-политических событий, 57,3 % считают их интересными для себя. Вовлеченность в такие обсуждения повышает интерес к политическим и экономическим процессам, но незначительно сказывается на внимании к культурной жизни региона, которая изначально более интересна студентам. Построенная типология вовлеченности в обсуждение социально-политических тем в университете позволила выявить достижение максимального уровня вовлеченности к 3 курсу бакалавриата, а также преобладание «регламентированных» и «отстраненных» моделей на 1 курсе обучения. 52,7 % обсуждают социальную проблематику в общении с однокурсниками, две трети при этом вступают в споры, что указывает на наличие гражданской позиции и интереса к данной теме. Студенты участвуют в широком спектре гражданских цифровых практик за пределами университетской среды, в том числе в коммуникации с органами власти. При этом 56 % опрошенных респондентов испытывают нехватку цифровых компетенций, которые позволяли бы им свободно использовать цифровые сервисы обращения к власти: это формирует у них образовательный запрос. Прожективная ситуация размещения на сайте университета кнопки прямого обращения к местным властям вызывает позитивную реакцию у 72,1 % опрошенных, но реальную готовность ее использовать высказывают 36,9 % респондентов.

Данное исследование имеет определенные ограничения. Оно проведено на основании опроса студентов одного города, что может отражать региональные характеристики студенческой вовлеченности в гражданский активизм в целом, а также особенности университетской среды и студенческого сообщества региона. Широкий контекст рассмотрения гражданского активизма студентов в последующих исследованиях может быть дополнен учетом региональной политики (социальной, образовательной, молодежной и т. д.), открытости региональной власти, опытом сотрудничества власти и университетов в регионе, уровнем социальноэкономического развития региона и, в дальнейшей перспективе, межрегиональных сравнительных кейсов. Узкую рамку анализа студенческого активизма предполагается дополнить социальнопсихологическим компонентом, выявлением целей образовательного и профессионального развития студентов.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки университетских стратегий по формированию гражданской позиции и поддержки гражданского активизма студентов, создания условий для первичного опыта выдвижения и участия студентов в инициативных гражданских проектах, а также для определения посреднической роли университетов в коммуникации студенческого сообщества и властных структур. Формирование этих стратегий может опираться на следующие рекомендации: выдвигать студенческих активистов на мероприятия и конкурсы с творческой и гражданской составляющей; организовывать открытые мероприятия и дискуссионные площадки для диалога студентов, преподавателей и представителей органов власти, в том числе с учетом направления и курса обучения студентов; привлекать к дискуссиям со студентами экспертов и специалистов высокого уровня, вызывающих интерес и доверие / уважение студентов; усиливать формирование цифровых компетенций студентов, позволяющих включаться в использование цифровых каналов взаимодействия с властью; расширять направления студенческого активизма через поддержку социальных, патриотических, экологических инициатив, участие студентов в благоустройстве городского пространства, в гражданской науке, в том числе в рамках проектной деятельности студентов; создавать цифровые платформы по продвижению студенческих инициатив и разработке цифровых каналов взаимодействия студентов со стейкхолдерами проектов, в том числе региональными властными структурами.

На региональном уровне необходимо поддерживать идею об эффективности студенческих объединений инициатив в решении региональных задач; привлекать студентов к разработке медийного контента по тематике социально-значимых проблем региона; проводить экскурсии в структурах органов власти, знакомить с процедурами принятия решений и поддержки гражданских инициатив, в том числе по результатам цифровых обращений; создавать пространство, насыщенное конкретными мероприятиями (в том числе в цифровой среде), что позволяет молодежи перейти от абстрактного знания возможностей активизма к реальным действиям и научиться выстраивать конструктивный диалог с различными субъектами, в том числе органами власти. На федеральном уровне следует усиливать программы поддержки студенческих проектов, продвижения молодежных инициатив, формирования гражданственности у молодого поколения, в том числе тех, которые предлагают студенчеству стимулы, способные побудить к деятельной и активной вовлеченности в общественно-политические процессы; актуализировать точки соприкосновения интересов молодежи и власти при обозначении тематик молодежных конкурсов, подчеркивать объединение усилий общества и власти по достижению общественно и личностно значимых задач, что позволит молодежи осознать свою роль как субъекта влияния на будущее региона и страны.

Перспективными направлениями дальнейших исследований представляются вопросы взаимодействия студенчества, управления университетами и региональных властей в поддержке гражданских инициатив студентов, оценки руководством и сотрудниками университетов механизмов формирования гражданских компетенций молодого поколения и опыта взаимодействия с властью в рамках университетских мероприятий и программ.

Список литературы Университеты и студенческий гражданский активизм: вовлеченность и цифровые механизмы участия

- East E. A., Webster J. Student Activism and the University: Resources, Challenges, and Opportunities // Social Justice and the University. London: Palgrave Macmillan, 2014. P. 309-319. DOI: 10.1057/9781137289384_16.

- Олейникова О. Н., Муравьева А. А. Университет как двигатель социальных инноваций // Казанский педагогический журнал. 2021. № 5 (148). С. 7-17. DOI: 10.51379/ KPJ.2021.149.5.001.

- Клемешев А. П., Кудряшова Е. В., Сорокин С. Э. Стейкхолдерский подход в реализации «третьей миссии» университетов // Балтийский регион. 2019. Т. 11, № 4. С. 114-135. DOI: 10.5922/2079-8555-2019-4-7.

- Мухаметдинова С. Х., Тюменцева Е. Ю. Анализ факторов, влияющих на выбор вуза абитуриентами (на примере Омского региона) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2023. № 1. С. 147-155. DOI: 10.18384/2310-7219-2023-1-147-155.

- Что влияет на выбор абитуриентов. Forbes Russia Education [Электронный ресурс]. URL: https://education. forbes.ru/authors/chto-vliyaet-na-vibor-abiturientov (дата обращения: 20.12.2023).

- Mukhamadullin S., Andreeva Yu., Ratner F. and Raskhodova I. University Information Policy as a Tool for Supporting Civic Engagement of Student Youth // International Scientific and Practical Conference "Priority Directions of Complex Socio-Economic Development of the Region". 2023. Vol. 449. 8 p. DOI: 10.1051/e3sconf/202344907017.

- Lutaj L. The Role of University on the Civic Preparation of the Youth // European Journal of Social Science Education and Research. 2021. Vol. 8 (3). P. 15-22. DOI: 10.26417/793glx72y.

- Caliskan O. Civic Engagement and Democratic Atmosphere in Times of Trouble: Perspectives of University Students in Turkey // Faculty and Student Research in Practicing Academic Freedom. Leeds: Emerald Publishing Limited, 2020. P. 13-32. DOI: 10.1108/S2055-364120200000031013.

- Sant E. Democratic Education: A Theoretical Review (2006-2017) // Review of Educational Research. 2019. № 89 (5). P. 655-696. DOI: 10.3102/0034654319862493.

- Nuno Teixeira P., Klemencic M. Valuing the Civic Role of University Education in an Age of Competition and Rapid Change // The Promise of Higher Education. Springer, Cham, 2021. P. 145-151. DOI: 10.1007/978-3-030-67245-4_23.

- Муравьева А. А., Олейникова О. Н. Роль университетов в развитии дискурса гражданской науки // Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25, № 3. С. 45-55. DOI: 10.15826/umpa.2021.03.026.

- Heinecke W.F., Cole R., Han I., Mthethwa N. Student Activism as Civic Engagement: Challenging Institutional Conditions for Civic Leadership at University of Virginia // Civic Engagement and Community Service at Research Universities. Palgrave Studies in Global Citizenship Education and Democracy. London: Palgrave Macmillan, 2016. P. 2019-2239. DOI: 10.1057/978-1-137-55312-6_12.

- Bergan S., Persson A., Plantan F., Mustea S., Garabagiu A. The University as Res Publica - Higher Education Governance, Student Participation and the University as a Site of Citizenship. Council of Europe Higher Education Series, 2004. 170 p.

- Апресян Р. Г. Университет и свобода // Ведомости прикладной этики. 2020. № 55. С. 53-63.

- Ahmad N. A., Ibrahim N., Abdul Hamid A. S. University Students' Civic Engagement: The Influencing Factors // Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 2022. № 7 (8). 11 p. DOI: 10.47405/mjssh.v7i8.1626.

- Akin S., Qali^kan O., Engin-demir C. (2016). Civic Engagement among University Students: Case of a Turkish Public University // Cukurova University Faculty of Education Journal. 2016. № 45 (2). P. 301-330. DOI: 10.14812/cuefd.284302.

- Сирмаи Э. От Свободного университета до #freeuniversity: активизм студентов и преподавателей в офлайн- и онлайн-пространстве в Венгрии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6. С. 171-202. DOI: 10.14515/ monitoring.2021.6.2037.

- Barnhardt С. Contemporary Student Activism: The Educational Contexts of Socially-Responsible Civic Engagement. The University of Michigan, 2012. 400 p.

- Рассадина T. А. Гражданско-политический активизм студенческой молодежи в контексте развития студенческого самоуправления // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 6. С. 172-183. DOI: 10.34823/SGZ.2021.6.51715.

- Шиняева О. В., Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. Патриотизм и гражданские позиции студентов высших учебных заведений в контексте социальной модернизации // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2021. № 3. С. 63-78. DOI: 10.24412/2071-6141-2021-3-63-78.

- Шрайбер А. Н., Артюхина А. Н. Протестные настроения студенческой молодежи: причины возникновения и готовность к действиям // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 70. С. 269-279. DOI: 10.17223/1998863Х/70/24.

- Bala P. Civic Engagement among University Students in Relation to their Personological Variables // International Journal of Research Publication and Reviews. 2023. Vol. 4. № 5. P. 6332-6336.

- Капустина Е. Г. Коммуникативные практики взаимодействия власти и молодежи (социологический анализ) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 3. С. 182-190.

- Коряковцева О. А. Государство и молодежь: проблемы гражданского взаимодействия // Социально-политические исследования. 2022. № 3 (16). С. 20-32. DOI: 10.20323/2658-428X-2022-3-16-20-32

- Сбитнев В. Д., Шестаков С. А. Ожидания молодежи Тюменской области в отношении государства и власти // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2022. № 1. С. 85-95. DOI: 10.31660/ 1993-1824-2022-1-85-95.

- Белый В. А., Видясова Л. А., Чугунов А. В. Электронная среда взаимодействия власти и граждан в современном мегаполисе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2022. Т. 15. Вып. 2. С. 105-122. DOI: 10.21638/spbu12.2022.201.

- Володенков С. В., Федорченко С. Н. Цифровые инфраструктуры гражданско-политического активизма: актуальные вызовы, риски и ограничения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6. С. 97-118. DOI: monitoring.2021.6.2014.

- Ерохина О. В. Цифровые формы политического участия в России (на примере платформы «Активный гражданин») // Власть. 2021. № 6. С. 54-59. DOI: 10.31171/vlast. v29i6.8678.

- Дроздова Д. Н. Использование мысленных экспериментов в современной экспериментальной философии // Рацио.га. 2018. № 1 (19). С. 53-69.

- Groot G. J. D. Student Protest: The Sixties and After. London: Addison Wesley, 1998. 308 p. DOI: 10.4324/ 9781315839646.