Упорядоченная и систематизированная русская азбука

Бесплатный доступ

В статье рассматривается упорядочивание русской азбуки. Систематизация её букв и возможный путь развития.

Звукомена, вставка благозвучия, гласные, шипящие, русский язык, смысловое сравнение, гортанные, азбука

Короткий адрес: https://sciup.org/140295799

IDR: 140295799 | УДК: 81.271.12

Текст научной статьи Упорядоченная и систематизированная русская азбука

Вопрос о необходимости систематизации и упорядочивания алфавита возникает с начала становления русской грамматики. Только после представления букв и звуков в виде упорядоченной системы можно говорить об отсутствующих или лишних её элементах. Попытки создания различных классификаций не привели к научному обоснованию пересмотра наборов звукозаписи и звукопроизношения. А, следовательно, отечественная грамматика по-прежнему остаётся искусством благозвучия, а не наукой словопроизводства.

Аз, Буки , Веди , Глагол и т.д. не составляли систему, но представляли собой упорядоченный набор букв древнерусского алфавита. Запоминание информации путём создания смыслового предложения является одним из мнемонических приёмов, применяемых на протяжении многих лет, например, предложение: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит

Фазан – описывает цвета радуги. Последующее «упрощение», то есть отказ от прежних названий букв, представило алфавит в виде: А , Бэ , Вэ , Гэ и т.д., в результате чего упорядоченный набор букв стал не упорядоченным, так как была утрачена смысловая связь. Сейчас при изучении символов русского языка рассматривается некий абстрактный набор. И для усвоения этого набора применяются: ассоциации, буквенные коды и рифмы, то есть – те же мнемонические приёмы. Возможно, стоит вновь дать названия буквам? Например:

Аист щи с утра варил,

Белку в помощь пригласил.

Воду лили в казанок, Гриб бросали в кипяток. Дров привёз друзьям Бобёр – Ель , берёзу, осокорь.

Ёж принёс листочек мяты,

Жук - петрушки ароматной.

Зайчик что? Кочан капусты!

Иволга - сметаны вкусной.

Йогурт сделала Коза,

Кашу - рыжая Лиса.

Лук , морковь принёс Мышонок, Масло взбил им Кукушонок….

Абсурдные предложения при отсутствии чётко определённых канонов языкознания как поступали в прошлом, например, М.В. Ломоносов предлагал ввести новую букву ПТР в азбуку [1, с. 17] «сюда принадлежит и та согласная, которую для остановленiя конского произносят», так и будут высказываться в будущем. Почему по заветам Михаила Васильевича не добавить в алфавит буквы: КР – звук скрипящей двери; ГР – звук грома; ХР – звук храпа и т.д.? Для чего мы имеем букву ё , которую постоянно пишем как е ? На все эти и многие другие вопросы можно ответить словами Я.

Грота [2, с. 3]: «Буквы в нашей азбуке, как и в других, расположены без всякой системы; при научном рассмотрены письма первою задачею должно быть приведеше букв азбуки в правильный порядок, основанный на свойстве изображаемых ими звуков». Прежде чем чтобы либо менять, необходимо это представить в виде некой структуры, основанной на неоспоримых утверждениях. Следующий этап - выявление недостающих и избыточных элементов. Затем - поиск путей развития речи, путём добавления нового класса элементов. Эта структура не должна быть жёсткой, она может меняться, но не в угоду моде, глупости и пр., а согласно формализованным правилам, не терпящих исключений. В противном случае, эта река превратится в болото и прекратит своё существование.

Что положить в фундамент системы русской азбуки? Фонетическое восприятие и звукопроизношение - шаткие основания, поскольку они зависят от субъективности звукового отражения человека. В малороссийском наречии русского языка различие между [г] и [h] [3] очевидно, а для представителя великороссийского наречия, второй является лишь дефектом первого, требующий исправления. Другим примером расхождения в восприятии являются мягкие hласные звуки [4], которые, по сути, были запрещены в русском языке по причине ошибочно выстроенной системы образования. Также можно вспомнить и букву щ, имевшую более десяти разных звучаний: [ш], [шь], [сш], [шт], [жд], [чш], [чшь], [шчш], [шчшь], [ск], [ст] и т.д., для которой узаконено произношение московского диалекта. В основании алфавита должно лежать логическое осмысление звукопроизношения. Физиология звука является ключом к систематизации букв. Но необходимо учитывать не всевозможные звуки речевого аппарата, а только те, которые образуют связи. В противном случае мы заполоним речь несвязным мусором, который прекратит смысловое словообразование. Качели между звуковым восприятием и логическим осмыслением будут остановлены после того, как первое станет следствием последнего.

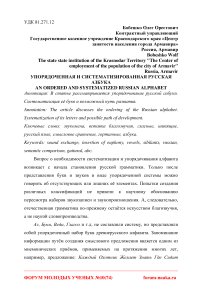

Рассмотрим музыкальный инструмент (рис. 1). Его можно разделить на три части. На входе в первую - воспроизводятся гласные твёрдые (1а). При перемещении основания языка к нёбу, они превращаются в мягкие гласные (1б). Далее в первой трети образуются Нортанные соНласные (1с). Во второй трети звучит [й], он является фонетической ошибкой в русском языке [5]. В последней трети формируются нёбные и нёбные шипящие (111а). И, наконец, на выходе из третей части музыкального инструмента образуются губные звуки (111б).

Рис. 1

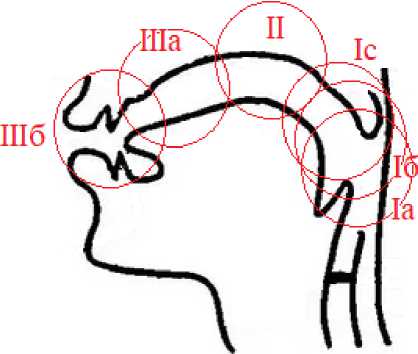

Твёрдые Нласные ( а, о , у, ы, э ) можно представить в виде схемы (рис. 2). Где каждый звук может исказиться в любой из группы при помощи незначительного изменения. При этом [о] является «противоположным» звуком для [а], [у] - «противоположным» для [ы], а [э] - не имеет пары противоположности. В русском языке эта «противоположность» на сегодняшний день никак не обозначена. Исходя из схемы, можно предположить, что [э] является первичным звуком по отношению к остальным четырём.

Мягкие hласные образованные из твёрдых находятся в тех взаимосвязях, что и твёрдые. Среди них пары противоположности составляют [ё] и [я], [ю] и [и], а [е] – без пары.

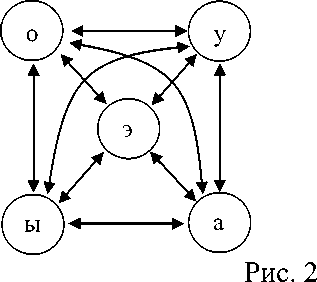

Следующая группа – hортанные соhласные. В современной азбуке мы имеем всего три звука [г], [к] и [х]. Дискуссия о четвёртом звуке [h] была прекращена в конце XIX века. В доминирующем московском диалекте великорусского наречия было незначительное число слов с ним ( боhатство , hортань , hлотка , блаhо , hосподь , всеhда , коhда , hолос , убоhий , соhласие , hде , всеhо , моеhо , боhу и т.д.), что и явилось основным доводом противников введения отдельного символа для этого звука. Тем не менее, объединим звуки этой группы по предложенной схеме (рис. 3).

Противоположными парами являются [г] и [к], [h] и [х]. Эта противоположность в русском языке определена – разделение на звонкие и глухие. Мены [г] → [к] и [г] → [х] описаны правилами произношения. Обратные, например: [к] → [г], сохранились только в звукозаписи (грязь, ноготь, много и т.д.). Потребность введения четвёртого hортанного согласного обусловлена необходимостью развития русского языка. Любая система меняется по двум направлениям: развитие и разрушение.

Стагнация - это этап разрушения. Таким образом, за последние века наша речь не развивалась, а разрушалась, поскольку запреты, введённые в русскую грамматику в XVIII - XIX веках, поставили крест на русское словообразование, которое было заменено иностранными формами. Разделение слов по звукозаписи и толкованию является одним из этапов систематизации языка. Возвращение символа для [h] - это один из многих шагов преобразования русской грамматики из теории искусства в науку. Слов более чем достаточно: hoвopumь , hлубuнa , пohлoщamь , эho ( эхо ), уho , нюh , hубumь , pуhamь , hopamь ( орать ), huбель , и т.д. Для их выявления необходимо провести смысловой анализ слов [6, с. 15-16], который до сих пор не сделан.

Звук [й] произносимый во II части речевого аппарата является фонетической ошибкой. Его нельзя отнести ни к hортанным, ни к нёбным, так как и по своей физиологии, и по форме (звучанию) он не является близким к этим группам. Его возникновение обусловлено ускорением речи, в результате которого переход между hортанными и нёбными или губными звуками искажал звучание ( балака [7, с. 42] ^ байка , ругать ^ лаять , гонец ^ заяц ); увеличением словообразований с помощью добавлениям мягких hласных ( струга ^ струя , кол ^ хвоя , копь [8, с. 307] ^ яма ); выплавлением речи, то есть стремлением к благозвучию ( како ^ кой , смок ^ змея , лить ^ лью ); звуковыми ошибками, ставшими нормой ( hул ( гул ) ^ улей , шить ^ шея , гнать ^ айда , стадо ^ стая , курень ^ курия ). Вследствие чего он не должен входить в русскую азбуку, его нужно изъять, возвратив смысловое наполнение словообразований. А при необходимости сохранения благозвучия и скорости речи разработать правила замены на созвучия, например: струга ( струя ) ^ струца , близ како ( близкий ) ^ близкач .

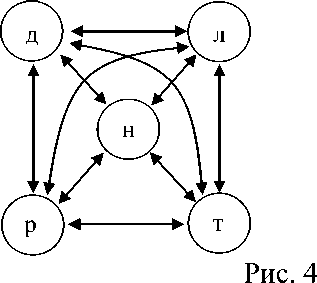

Группа нёбных соhласных [д], [л], [н], [р] и [т] имеет две противоположные пары и один непарный звук (рис. 4). Каждый из них заменялся соседом в силу разных причин, например: ярмонка [9, с. 111] ^

ярмарка ([н] → [р]), жадать [10, с. 80] «желать» ([д] → [л]), котѣва [10, с. 127] «голова» ([т] ↔ [л]), река → течь ([р] → [т]), майда [11, с. 302] «прорубь» ↔ майна [11, с. 304-305] «прорубь» ([д] ↔ [н]), тло [12, с. 65] «дно» ([л] → [н]), лепет ↔ ропот ([л] ↔ [р]) и т.п.

Из схемы следует ошибочно принятая классификация [р]. Он не является звонким, так как произносится без участия hолоса. Положения языка относительно нёба при [л] и [р] одинаковы, отличие заключается в ослаблении мышц языка, что позволяет ему вибрировать. Отнесение [р] как звонкого основано не на русском произношении, где он глухой, а на греческом или французском, где звук картавый [1, с 18]: «У Греков Р картавые и С шепелеватое были непотребности, но свойственное употребленiе всего народа: и для того употреблялись у них особливые буквы, для первого ρ для второго θ ». Именно картавое [р], не произносимое без hолоса, включено в современную классификацию звуков азбуки. М. В. Ломоносов, видя различие между [р] (русское глухое) и [ ρ ] (греческое звонкое), в классификации [р] отнёс к глухим, назвав их твёрдыми (табл. 1):

|

По органам |

Твёрдые |

Мягкiе |

|

Губные |

п, ф |

б, в |

|

Зубные |

с, ш |

з, ж |

|

Язычные |

р, т, ч, ц |

д, л, н |

|

Поднебные |

к |

г (въ глазъ) |

|

Гортанные |

х |

г (въ благо) |

Таблица 1

При неправильной классификации происходит неправильное обучение звукам. Освоение [р] как hорлового добавляет работу логопеду, который будет исправлять эту франко-греческую картавость. Звук [р]

конечно может быть произнесён звонко, с использованием Иолоса. Только подобный механизм звуковоспроизводства позволяет озвончать [п], [т], [к], [ш] и др. Разница между звонким и глухим [р] не только в Иолосе. Чем расслабленнее кончик языка, тем меньший напор выдоха будет его колебать, заставляя вибрировать. Мышечный контроль языка, позволяющий произносить глухой [р], является более сложным процессом, чем при формировании звонкого [р]. Но упрощение звучания этой буквы -очередной шаг к разрушению русского языка.

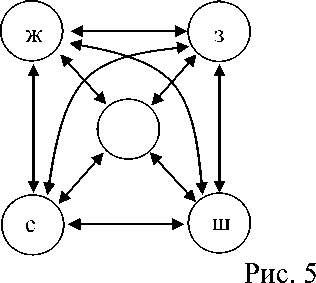

Следующая группа соИласных - нёбные шипящие (рис. 5). Они так же, как и Иортанные имеют две пары противоположности ж - ш и з - с . Часть букв (звуков) являются недавними (относительно большинства) образованиями. Отсутствие [ж], [ш] в греческом и латыни, с одной стороне Иоворит о развитии родной речи, с другой стороны, мы получили ограничения в их применении [13, с. 38]: «Процесс уподобления греческому тексту оказал влияние на языковую и стилистическую сторону славянских переводных текстов. Новые взгляды на перевод, имеющие своё начало в стремлении согласовать славянский текст с авторитетным греческим текстом, сопровождались усилием кодифицировать славянский язык. … Книжная реформа Евфимия кодифицировала значение отдельных букв и слов, избавляла их от случайностей по отношению к значению».

Создавая новые законы правописания, убирали существовавшие ранее. Такие слоги как: [гы], [жи], [жю], [жя], [ки], [фя], [хя], [ци], [цю], [ця], [чю], [чя], [що], [щы], [ши], [шю], [шя] изучались в букварях и азбуках XIX века [14, с. 14], [15, с. 15]. Если представить русский язык в виде молодого организма, который развивался – мягкие hласные, созвучия, шипящие – то в этот период его связывали по рукам и ногам: «В русском языке 10 гласных букв, но только 6 звуков»; «ЖИ, ШИ – пиши с буквой И» и т.д. Следовательно, для развития родной речи необходимо убрать ряд ограничений, возникших XVIII – XIX веках. Запретописание жы, шы, жя, шя, запретозвучание [жи], [жё], [чы], [ця], [це] и т.д. – это не исторически сложившиеся нормы, а – ложные греческие «новоделы» [16] изменившие структуру языка.

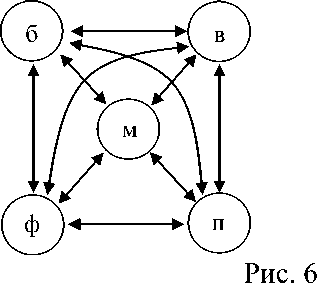

Губные буквы ( б , в , м , п , ф ) образуют полную группу (рис. 6). Они имеют две пары противоположностей и один безпарный звук.

Среди оставшихся букв: ч, ц, щ, ъ, ь, последние две вовсе не имеют собственного звучания. Это бывшие hласные ер и ерик превратившиеся в беззвучные знаки. Поскольку смысловой единицей является правильный простой слог (ра, ду, бы, шэ и т.д.), то отмена ъ и ь приведёт к очередной утрате понимания части сказанного, например: лит, рулит, стоят, бит, лен, тен, коля, сём, сест и т.п. Оставление их в языке – это сохранение того бессмысленного набора правил и исключений, который мы имеем на сегодняшний день. Почему лень – женского рода, а день – мужского? Почему шмель – мужского, а мель – женского? Почему для обозначения мягкости л, пишется ь (пальба, галька, льстить и т.п.)? Зачем мы эту мягкость обозначаем? Для чего в словах колешь, солишь, веришь – мягкий знак, ведь окончание мы произносим твёрдо? Этих ненормальных норм в русском языке – море. Таким образом, для систематизации русской азбуки этим символам необходимо вернуть звучание. Но не выделять в отдельные звуки, а заменить на своих предков: ь ^ и, ъ ^ у. В результате мы сохраним понимание слов на прежнем уровне, выплавим речь и сократим азбуку на не системные элементы. Например: лени (лены - во множественном числе), дени, палиба, галика, листить, вуезд, суест, сести, стояти и т.п. Примерами выплавления речи будут: сести на стул; лени напала; суехати с дома, и т.п.

Буква щ в нынешнем звучании является лишним элементом. Во-первых: произношение [шь] ограничивает развитие азбуки, так как в ней существует ш [ш] и щ [шь]. Выделение разных символов для мягких и твёрдых соНласных не только не рациональный путь развития языка, но и является исключением из всего набора букв, то есть - очередной тормоз. Мы либо следуем в одном направлении и создаём буквы для [бь], [ть], [жь], [кь], [ць] и т.д., либо в другом, то есть убираем щ [шь]. Во-вторых: подавляющая часть толкований частиц [ща], [ще], [щу] и т.п. совпадает с толкованием частиц [ча], [че], [чу] и т.п. Это Новорит об общем их происхождении из Нортанных, и следовательно букву щ можно заменить на ч , например: щипать ^ чипать, щупать ^ чупать, щепа ^ чепа , кощей ^ кочей, щеколда ^ чеколда, щи ^ чи , ещё ^ ечё, щит ^ чит, вещь ^ вечь , общий ^ обчий и т.д. Таким образом, букву щ необходимо изъять из азбуки либо придать её иное звучание.

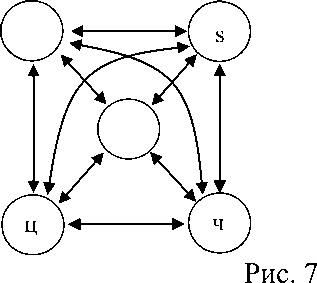

В настоящее время мы имеем два созвучия - ч и ц. Заполнив ими схему (рис. 7) можно заметить недостающие символы, которые ранее присутствовали в нашей азбуке.

Одним из недостающих элементов является s [дз]. Он использовался в словах: sвезда , sело , sеница , sвиздати (свистнуть, то есть сильно ударить), подвиsати , стеsя , слеsа , sверь . Этот звук – исказившийся hортаный [h] или [г], в последствии разложившийся преимущественно в [з] и [д]: sвезда → звезда ; sело → дело и т.п. В слове sело происхождение s из hортанного подтверждают примеры из малороссийского наречия: коити [17, с. 109] «делать, совершать», ке [17, с. 103] «давайка, подавай», в которых случилась мена [г] → [к].

Итак, мы получили систематизированную и упорядоченную азбуку русского алфавита (табл. 2).

|

Группы букв |

Буквы (звуки) |

||||

|

Твёрдые hласные |

о |

у |

э |

ы |

а |

|

Мягкие hласные |

ё |

ю |

е |

и |

я |

|

Ҕортанные соhласные |

h |

г |

к |

х |

|

|

Нёбные соhласные |

д |

л |

н |

р |

т |

|

Нёбные шипящие соhласные |

ж |

з |

с |

ш |

|

|

Губные соhласные |

б |

в |

м |

ф |

п |

|

Созвучия |

s |

ч |

ц |

||

Таблица 2

В ней не хватает несколько букв (звуков), которые возможно были в русском языке (но не были зафиксированы). Это пятый hортанный безпарный звук, пятый нёбный шипящий, пятое созвучие и звонкая пара для [ч].

Сложность в выявлении этих звуков связана с тем, что в основе русского алфавита находится греческий, и если часть их, можно было передать с помощью греческих символов (мягкие hласные), то часть, не воспринималась как отдельные смысловые единицы. Последующее приведение к единообразию русского языка на основе греко-латинских норм, одновременно с хаосом в словообразовании, возможно существовавшие эти звуки, объединила с другими смыслоразделительными единицами. Приведём несколько примеров подобного хаоса.

Слова стоимость и цена в русском языке являются синонимами имеющие разные корни. У них нет ни одного общего звука (буквы). Покажем, что они произошли от одного предка. Рассмотрим ряд слов: цпна [18, с. 644] «то, что какая-нибудь вещь стоит или по чему какая вещь продаётся или покупается», «все то, чего стоит получение какой выгоды», ценность [18, с. 644] «дороговизна чего», стоить [19, с. 767] «соответствовать качеством положительной цене», достоинство [19, с. 769] «чин, важная должность, сан», ц^на [20, с. 595] «достоинство, стоимость, плата, во что ставят вещь или труд, чего что либо стоит, во что ценится в продаже или покупке; мера на деньги», ценить [20, с. 595]

«оценять или определять стоимость, цену; определять достоинство, нрав, заслуги человека или поступки его», чинъ [20, с. 623] «степень жалованного служебного, значения, достоинства, класс, коих у нас 14», стоимость [20, с. 335] «цена, ценность, чего вещь стоит», стоить [20, с. 595] «равняться чему ценой, заключать в себе известную ценность, обходиться во что, коштовать», стоиныи [21, с. 516] «стоящий, достойный», стоить [22, с. 227] «иметь известную ценность; обходиться во что-либо», «быть достойным», стоимость [22, с. 227] «то, чего стоит что-либо, ценность», стойность [22, с. 227] «стоимость». Пусть А 1 А2А3А4 ( х 1 х2х3х 4 ) = сто и мо сть (цена чего-либо), Б 1 Б2Б3Б4 (y 1 y2y3y4 ) = сто й но сть (цена чего-либо), В 1 В2В3 ( z 1 z2z3 ) = сто и ть (оценивать что-либо), Г 1 Г2Г3 ( k 1 k2k3 ) = це ни ть (оценивать что-либо), Д 1 Д2Д3Д4 ( 1 1 1 2 1 3 1 4 ) = це н но сть (цена чего-либо), Е 1 Е2 ( m 1 m2 ) = це на (стоимость чего-либо), Ё 1 Ё2 ( n 1 n2 ) = чи н (стоимость служебного значения). Тогда

|

r А1А2А3А4 |

гсто и |

мо |

сть |

|

Б 1 Б 2 Б 3 Б 4 |

сто й |

но |

сть |

|

В 1 В 2 В 3 |

сто |

и |

ть |

|

Г 1 Г 2 Г 3 ^. |

це |

ни |

ть |

|

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 |

це |

н но |

сть |

|

ЕЕ 12 |

|||

|

це |

на |

||

|

V Ё 1 Ё 2 |

|||

|

V чи |

н |

А 1 = Б 1 = В 1 ~ Г 1 = Д 1 = Е 1 ~ Ё 1

^ { А3 ~ Б 3 ^ В2 ^ Г2 ~ Д2 ~ Е 2 ~ Ё 2

(% 1 % 3 = У 1 У 3 = Z 1 Z 2 =к 1 к 2 = I 1 I 2 = Ш 1 Ш 2 = П 1 » 2

Между [ц], [ч], [щ], [ст], и т.д. можно поставить знак подобия, поскольку все они произошли от Нортанных (преимущественно глухих), например: хапать, цапать, щипать, стебать, стибрить ([р] - вставка благозвучия), копить; или: что, шо, чё, цё, есть, кто. В слове ценность суффикс н (но) появился вследствие неверно сформулированных правил, должно писать - ценость. Слово чин, несомненно, имеет Нлавного предка -кон «порядок», но после искажения ко ^ чи, к нему добавилось толкование от слова цена «стоимость». В результате, чиновник имеет два определения «тот, кто действует по порядку» и «тот, кто имеет стоимость». Таким образом, все слова являются родственными с менами в первом слоге: [ст] ^ [ц] ^ [ч].

Другим примером является слово обруч . Трактовка его происхождения от слова рука - является заблуждением. Для выявления предка необходимо использовать множественное смысловое сравнение, то есть в один ряд заключить близкие по смыслу слова с возможными звукоменами: [б], [п], [м], [в], [ф]; [о], [а], [э], [у], [ы], [ё], [я], [е], [ю], [и]; [р], [л], [н], [д], [т]; [г], [к], [х], [ц], [ч], [ц]. И в нём окажутся: обруч , обло , балы , облако, яблоко, малина , пуля, мир , обод , сфера , пояс и т.д. После чего, слова следует разложить на минимальные смысловые единицы (правильные простые слоги). Совокупность этих разложений покажет мены, вставки, заблуждения. Слово обруч родственно слову обло , их общий основной предок ( обруч - 3 слога, значит - 3 предка) находится также в рядах: бок , ..; путы , ....

После формирования упорядоченной и систематизированной азбуки приступим к её анализу. Рассмотрим полученную азбуку по частотности использования букв в русском языке (табл. 3). СоНласных около 60%, а Нласных - 40%. Если минимальная смысловая единица - это правильный слог (соНласная + Нласная), то процент должен примерно равен. Перекос означает: либо изначально не существовало минимальных смысловых единиц, и язык развивался хаотично; либо минимальные смысловые единицы существовали, но на неком этапе словообразование хаотизировалось.

|

№ |

Группа |

Процент применения |

|

1 |

Твёрдые hласные (о, а, у, ы, э, ъ) |

23,5% |

|

2 |

Мягкие hласные (ё, я, ю, и, е, ь) |

20,5% |

|

3 |

Созвучия и hортанные (г, к, h, х, ч, ц, й) |

8,5% |

|

4 |

Нёбные (д, т, л, р, н, й) |

25,5% |

|

5 |

Нёбные шипящие (ж, ш, х, с, щ) |

9,5% |

|

6 |

Губные (б, п, в, ф, м) |

12,5% |

Таблица 3

Среди соhласных явно выделяются нёбные по количеству участия в формировании слов. Превышение более чем в два раза над остальными hоворит об аномалии. Эта аномалия вызвана благозвучием – созданием слов на основе удобного произношения и приятного звучания. Именно нёбные [н], [л], [р] назывались полуhласными которые добавлялись в новые слова как вставки благозвучия [6] для отделения смысла, например [л] добавлен в: сопли , вопли , ключ , кляп , блат и пр.; [р] образовал: корабль , грязь , бряцать , кудри , утро и т.п.; [н] сохранился в: сплетни , снег , гном , бант , видно и т.п. Таким образом, изъяв из русского языка вставки благозвучия, мы и придём к 50%. То есть, в начальном русском языке слова образовывались на основе минимальных смысловых единиц, а впоследствии словообразование стало определять – благозвучие.

При заполнении всей азбуки, мы будем иметь 10 hласных букв (звуков) и 25 соhласных. Число минимальных слов (соhласная + hласная) которые можно из них составить равно: S(n, m) = 25 * 10 = 250. Четырёхбуквенных слов, состоящих из двух слогов уже будет S(n, m)(n, т) = 25 * 10 * 25 * 10 = 250 * 250 = 62500. Трёхслоговых слов типа: корона, волосы, лариса, полено, ширина и пр. уже более 15 миллионов, а четырёхслоговых: вереница, молодуха, королева, вытирало, жужелица и пр. – почти 3 миллиарда. Нужны ли нам словообразования типа: добропорядочность, достопримечательность, человеконенавистничество, одиннадцатиклассница, водогрязеторфопарафинолечение? В них есть и вставки благозвучия, и лишние суффиксы с приставками. Например, доброта и добротность полностью совпадают в токовании, но различаются в звукозаписи, причём добротность является искаженной фразой - есть доброта. Само слово добро имеет вставку благозвучия [р], то есть очередной лишний звук. Таким образом, добропорядочность можно было бы заменить на доборядота, сократив число букв (звуков) на 40%. Но подобное сокращение возможно лишь при научном подходе к русской грамматике. Конструирование слов на основе ошибочно составленных слов, раздувает новые образования до чрезмерной длины, например: всеблаголепный, глубокоречив, державномудренный, дьяволоподражателен, правомудрствовати и т.д. Этот процесс сродни песочному замку на берегу моря, слова будут образовываться, и забываться, затем вновь создаваться, и вновь исчезать. Или мы получим новые формы из других языков, которые начнут заменять русские слова, например: градоначальник ^ мэр, бестолковщина ^ абсурд, бессмыслица ^ нонсенс, предоплата ^ аванс, пользователь ^ юзер.

Следующим шагом после выявления лишних и недостающих элементов азбуки является развитие речи, путём добавления новых групп звуков. С учётом количества словообразований, которые можно составить из имеющихся, его наступление - не ближайшие столетия. Так как составить, освоить и регулярно использовать один миллион слов в языке -трудно представляемая задача. А если слов - десять миллионов? Тем не менее, появление нового класса звуков в русском языке вполне допустимое предположение. Все формируемые нами звуки образуются при выдохе, но существуют звуки, формируемые при вдохе. Они называются щёлкающие. Среди них: звук «поцелуя», звук «пробки», «обратный» [ц], «обратный» твёрдый [ч] и др. Они все глухие, поэтому «противоположность» внутри группы будет иной. Поскольку твёрдые и мягкие Нласные образуются при выдохе в Нортани, то в слогах с щёлкающими звуками будут паузы, так как воздух будет двигаться разнонаправлено. Следовательно, понадобится новый класс Нласных, - носовые [он], [ан], [ын], [ун], [эн]. Воздух (при щёлкающем звуке) попадая в ротовую полость, частично выходит через нос. В этом случае, в слогах между звуками, не будет тишины. Они вполне сочетаются со слогами, формируемыми при выдохе. Для этих носовых «hласных» возможен мягкий вариант, так как мягкость создаётся в hортани, а часть носового звука формируется именно в ней. Таким образом, в будующем русский язык можно расширить ещё на 15 звуков.

Итак, мы систематизировали и упорядочили русскую азбуку. Выявили лишние: ъ , ь , й , щ ; недостающие: h , s . Определили ближайшее развитие: пятый hортанный, пятый нёбный шипящий, пятое созвучие (возможно, его не существует) и звонкий [дж]; предположили дальний путь развития: звуки при вдохе и носовые hласные. Последующее описание языка снимет огромный массив искусственных ограничений в русской грамматике. Большая часть правил сдерживает его развитие. Бездоказательных утверждений в русском языке должно быть минимум – не более одного или двух десятков. Остальные либо вытекают из этих аксиом, либо являются заблуждениями. Вся грамматика должна укладываться в программу начальной школы. Последующие годы обучения – научное словообразование.

Список литературы Упорядоченная и систематизированная русская азбука

- Российская грамматика Михайла Ломоносова. 1755г

- Русское правописание. Я.К. Грот, 1894г

- Бобешко О.О. ЧЁТВЁРТАЯ ГОРТАННАЯ БУКВА РУССКОГО ЯЗЫКА [Электронный ресурс]// Мировая наука.-2020.- №4 (37) (дата публикации: 15.04.2020).- URL: https://6f11d5b6-a34f-44d4-b696-52ed0e72afa9.filesusr.com/ugd/b06fdc_7b5a058fa15749f798d0eec9963606a9.pdf (дата обращения: 10.06.2020)

- Бобешко О.О. Рассуждение о мягкости гласных. // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания. – Воронеж, - 2022. - № 38, - с. 387-406

- Бобешко О.О. Буква й как совокупность искажений звуков русского языка // Современные научные исследования и инновации. 2021. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2021/02/94550 (дата обращения: 05.02.2021)

- Бобешко О.О. Русский язык – искусство благозвучия. // Человек. Социум. Общество. – Москва, - 2022. - № 3, - с. 10-36.

- Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля, Том 1, Москва, 1880 г

- Словарь русских народных говоров, выпуск 14 (Кобзарик – Корточки), под ред. Ф.П. Филина. – Ленинград: Наука. 1978.

- Спорные вопросы русскаго правописанiя отъ Петра Великаго до нынѣ, Я.Грот, изд. Императорской Академией Наукъ, СанктПетербургъ, 1873 10. Опыт русского простонародного словотолковника : О-ву истории и древностей рос. при Моск. ун-те / [М. Макаров]. - [Москва, 1846]. - IV, 181 с.

- Словарь русских народных говоров, выпуск 17 (Леснокаменный – Масленичать), под ред. Ф.П. Филина. – Ленинград: Наука. 1981.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т., Том 4 (Т – Ящур) / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 2-е изд., стер. – М.: Прогресс, 1987. – 864 с.

- Матхаузерова С., Древнерусские теории искусства слова. - Прага, 1976г.

- Букварь съразличны поучения. П.Х. Берович 1824г

- Азбука графа Л.Н.Толстого, книга 1, - С-Петербургъ, 1872г.

- Бобешко О.О. Запретописание гласных после шипящих // Аллея Науки. – 2022. – № 9(72). – С. 40 -57.

- Словарь живого народного письменного и актового языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи. Фортунат Пискунов – Киев: Типография Е.Я. Федорова, 1882 г.

- Словарь Академии Российской, часть VI, Императорская Академия Наук, г. Санкт-Петербург, 1794 г.

- Словарь Академии Российской, часть V, Императорская Академия Наук, г. Санкт-Петербург, 1789 г

- Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля, Том 4, Москва, 1882 г.

- Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, И. И. Срезневский, том 3, 1912 г.

- Словарь церковно-славянского и русского языка, 1847, том 4 – САНКТЪПЕТЕРБУРГЪ: Императорская Академия Наукъ, 1847г.