Управление адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности: исследование и оптимизация

Автор: Еругина М.В., Коршевер Н.Г., Завалева Е.В., Матвеева Е.С., Пышкина Т.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Организация здравоохранения

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследование закономерностей адаптации выпускников медицинских вузов кусловиям самостоятельной профессиональной деятельности и обоснование направлений оптимизации управления этим процессом. Материал и методы. Объект исследования: функционирование системы адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности. Выполнено следующее: изучение данных отчетов министерства здравоохранения Саратовской области за 2006-2012 гг., документации 16 лечебно-профилактических медицинских организаций и 84 отзывов на выпускников СГМУ; анонимное ретроспективное анкетирование 164 врачей, проходивших усовершенствование на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов; экспертный опрос 15 лиц профессорско-преподавательского состава организационных кафедр. Результаты. В работе установлены: «комплексный адаптационный фактор»; динамика уровня социально-психологических, психофизиологических, организационных и профессиональных показателей адаптации выпускников кусловиям самостоятельной профессиональной деятельности; характеристика «отстающих» врачей; цели управления адаптацией, значимость этапов его организационного обеспечения. Сконструированы способы оценки индивидуальной успешности адаптации и управления этим процессом, на базе которых спроектирована соответствующая авторская технология оптимизации. Заключение. Результаты проведенного исследования позволили расширить представление об адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности и решить ряд прикладных задач ее оптимизации.

Адаптация, врач, оценка, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/14917906

IDR: 14917906

Текст научной статьи Управление адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности: исследование и оптимизация

формируется в первые годы после окончания медицинских вузов. Вместе с тем именно в этом периоде выпускники испытывают определенные трудности профессионального, социально-психологического характера, много болеют. Анализ литературы свидетельствует о том, что ведущая роль в изменении состояния здоровья, функционального состояния организма и социально-психологической сферы в процессе обучения, труда принадлежит адаптации к новым условиям жизнедеятельности [1–4]. В то же время процесс адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности исследован недостаточно [5–7, 9].

Есть необходимость в проведении анализа не отдельных характеристик адаптации, а комплексного изучения ее динамики. Решение этих вопросов представляется перспективным с позиций системного подхода. Эта методология позволяет учесть всю сложность и многоплановость рассматриваемого процесса. В настоящее время сложились условия, не только позволяющие, но и настоятельно требующие применения данного подхода [8, 9].

Не разработаны вопросы оценки индивидуальной успешности адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности, а также успешности управления этим процессом в лечебно-профилактической медицинской организации. На наш взгляд, целесообразно использовать опыт конструирования многокритериальных способов оценки и обоснования направлений оптимизации управления различными процессами в области гражданского и военного здравоохранения на основе методологии теории принятия решений [10–12].

Выдвинутая в исследовании гипотеза заключается в том, что оптимизация управления адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности возможна на основе проектирования соответствующей технологии путем предварительной диагностики этого процесса.

Цель: исследование закономерностей адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности и обоснование направлений оптимизации управления этим процессом.

Материал и методы. Объектом исследования стало функционирование системы адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности. Предмет исследования — технология оптимизации управления такой адаптацией.

Проведены следующие формы работы: изучение данных отчетов министерства здравоохранения Саратовской области за 2006–2012 гг., документации шестнадцати лечебно-профилактических медицинских организаций (ЛПМО) и отзывов на выпускников ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» Минздрава России (СГМУ), полученных в течение трех лет на основании ежегодных целенаправленных запросов, направляемых во все районы Саратовской области, а также в области, расположенные в территориальной близости; исследование результатов анонимного ретроспективного опроса по специально разработанным анкетам 164 врачей, проходящих усовершенствование на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СГМУ, стаж профессиональной деятельности которых составил не менее 10 лет (81% — женщины, 19% — мужчины). Вопросы анкеты имели отношение к характеристике социально-психологических, психофизиологических, организационных и профессиональных показателей адаптации; «отстающих» врачей; целей управления адаптацией, значимости этапов его организационного обеспечения. Проана- лизирован 10-летний период от момента окончания медицинского вуза (в возрасте 24,00±0,15 года), что дало возможность уже достаточно опытным врачам охарактеризовать начальный этап своей самостоятельной профессиональной деятельности, то есть оценить динамику показателей процесса адаптации и определить его продолжительность.

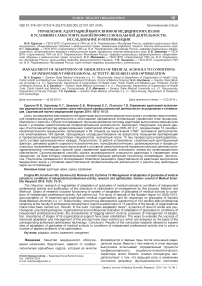

В ходе конструирования многокритериальных способов оценки осуществлялся экспертный опрос 15 лиц профессорско-преподавательского состава организационных кафедр СГМУ (организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права; экономики и управления здравоохранением и фармацией). При отборе экспертов использованы следующие критерии: опыт профессиональной деятельности не менее 5 лет и компетентность. Применялся метод самооценки с определением совокупного индекса — коэффициента компетентности: среднее значение уровня теоретических знаний, практических навыков и способности к прогнозированию (должно быть не менее 4 баллов по 5-балльной шкале) [13]. Данный показатель определялся и при анализе динамики уровня компетентности адаптантов.

Статистическая обработка полученных материалов проводилась с помощью персонального компьютера, применялись параметрические (t-критерий Стьюдента) и непараметрические (критерии Манна — Уитни, хи-квадрат) методы. Формат представления данных М±m.

Результаты. Изучение материалов, полученных в министерстве здравоохранения Саратовской области, свидетельствует о том, что хотя вопросы кадровой политики в отношении выпускников медицинских вузов решаются: отработана нормативная правовая база, осуществляются мероприятия материального стимулирования, профориентации, профессиональной подготовки, но тем не менее данная работа нуждается в оптимизации. Так, из отчетов по ф. 50 «Сведения о трудоустройстве выпускников» следует, что ежегодно в медицинские организации области прибывали от 168 до 237 человек и в первый год самостоятельной профессиональной деятельности в среднем увольнялись 13,1% (2006 г. — 8,4; 2007 г. — 13,4; 2008 г. — 13,7; 2009 г — 13,3; 2010 г — 16,7%). При этом причины увольнения и дальнейшая «судьба» выпускников целенаправленно не анализировались. Более того, за 2011 и 2012 гг. в связи с изменением форм отчетности вообще не удалось получить сведения о числе уволенных.

Ни в одной из изученных ЛПМО не разрабатывался такой общепринятый в кадровом менеджменте документ оперативного планирования, как адаптационная программа, предполагающая комплексную оценку профессиональных и личных качеств прибывшего врача, систематический учет и контроль результатов ее выполнения, а также в необходимых случаях проведение целенаправленных корригирующих мероприятий.

Вместе с тем выпускники составляли индивидуальные планы становления в должности, которые, к сожалению, не учитывали закономерности и особенности приспособления к условиям самостоятельной профессиональной деятельности в конкретной ЛПМО. Не осуществлялось структурное и документальное закрепление функций управления адаптацией за лицами (лицом) из числа руководящего состава — кураторами определенных подразделений — и наставничество.

Анализ отзывов на выпускников СГМУ показал, что отзывы представлялись крайне редко и в произвольной форме. Так, за последние три года удалось получить только 84 отзыва, хотя запросы давались на всех. Даже эти документы носили формальный характер, констатировали факт прибытия из медицинского вуза и в лучшем случае содержали перечисление поощрений отдельных выпускников (3 из 84).

Результаты ретроспективного анонимного опроса врачей показали, что наиболее сложным этапом профессиональной деятельности врачебного состава являются именно первые годы самостоятельной работы в ЛПМО. По данным анкетирования, в течение первого года самостоятельной врачебной деятельности кардинально сменили свою профессию 17,3% выпускников медицинских вузов, всего за первые три года — 22,3%. Все указанные лица с большим трудом приспосабливались к новым условиям жизнедеятельности, а для 27% из них это послужило основной причиной смены профессии.

Реализация системного подхода позволила, во-первых, установить 15 условий самостоятельной профессиональной деятельности, к которым выпускникам медицинских вузов необходимо адаптироваться, — так называемый «комплексный адаптационный фактор» или такая составляющая функциональной системы адаптации, как «обстановочная афферен-тация». Наиболее значимыми из них оказались: необходимость принимать самостоятельные решения, приобретать специальные профессиональные навыки, осваивать новый круг обязанностей, руководить подчиненными; значительные эмоциональные, интеллектуальные и физические нагрузки. Во-вторых, системный подход дал возможность исследовать иерархию рассматриваемой системы адаптации — особенности ее социально-психологической, психофизиологической, организационной и профессиональной составляющих (классических компонентов).

Так, принципиальным этапом исследования адаптации является анализ мотивационной сферы, которая определяет энергетическую основу поведенческого акта. Выявлено 23 фактора, привлекающих выпускников медицинских вузов к их профессиональной деятельности. Из них наиболее важными (более 7 баллов по 10-балльной шкале) были признаны возможность полной реализации именно в данной деятельности; интересная работа, заставляющая развивать свои способности и связанная с людьми, которые нравятся, признание и одобрение ее хорошего выполнения. В наименьшей степени (от 4 до 5 баллов) адаптантов привлекали значительные дополнительные льготы, возможности продвижения по служебной лестнице, хороший заработок и оплата, связанная с результатами труда.

Обращает на себя внимание тот факт, что хотя уровень мотивации на выполнение профессионального долга (в прямой постановке вопроса) на всем протяжении оцениваемого 10-летнего периода был позитивным, составлял 4,5–4,7 балла по привычной 5-балльной шкале и не претерпевал существенной динамики (р>0,05), но структура мотивационной сферы изменялась, по-видимому характеризуя положительное течение процесса адаптации. Это относится к статистически достоверно (р≤0,05) увеличивающейся в первые три года наблюдения оценке: шансов продвижения по служебной лестнице; заработной платы и дополнительных льгот; выполненной работы; степени ответственности; отношений с кол- легами и непосредственным начальником; обеспечения информацией; справедливости распределения объемов работ.

Формирование социально-психологических отношений в коллективе — один из важных показателей адаптации к условиям профессиональной деятельности. Врачи считали, что к 1 году 3 месяцам самостоятельной работы они в основном приспособились к новому коллективу, а к концу 3-го года полностью адаптировались.

Известно, что свойство адаптации живой системы есть, по существу, мера индивидуального здоровья и, с другой стороны, здоровье рассматривается как способность организма адаптироваться к условиям внешней среды. По данным анкетирования, первые 1 год 9 месяцев самостоятельной профессиональной деятельности, по-видимому, характеризовались снижением резистентности организма врачебного состава, так как в это время фиксировались преимущественно острые респираторно-вирусные инфекции (класс Х, группа 1), в среднем 4–5 случаев. В дальнейшем на данную патологию указывали только отдельные респонденты.

На протяжении всего изучаемого периода врачи практически не занимались физкультурой и спортом, поэтому уровень своей физической подготовленности они оценивали только на «удовлетворительно» (от 2,98 до 3,23 балла по привычной 5-балльной шкале), что, естественно, не способствовало успешности процесса адаптации. На этом фоне зафиксировано значимое (р≤0,05) снижение уровня самооценки функционального состояния организма (от 4,46±0,09 балла также по 5-балльной шкале в начале самостоятельной профессиональной деятельности до 4,20±0,09 через 3 года), которое сопровождалось повышением массы тела у 57% респондентов (только у 7% она снижалась). При этом респонденты считали, что продолжительность психофизиологической составляющей адаптации выпускников медицинских вузов (на уровне организма) — 2,6±0,1 года.

По мнению опрошенных, организационный компонент адаптации (усвоение роли и организационного статуса рабочего места и подразделения в общей организационной структуре, знакомство с особенностями организационно-экономического механизма управления, местом своего подразделения и должности в общей системе целей) продолжается 3,1±0,1 года.

Профессиональные характеристики врачей в ходе их адаптации существенно улучшались. Так, если респонденты в 1 год 3 месяца оценивали успешность своей самостоятельной врачебной деятельности только на «удовлетворительно», то начиная с 1,5 года, уже на «хорошо». Результаты определения коэффициента компетентности показали, что он статистически достоверно повышался начиная с 3-го месяца и до 1 года 3 месяцев после окончания медицинского вуза (р≤0,05), затем в течение последующих 6 месяцев был стабилен и в дальнейшем значимо возрастал до конца исследуемого периода (р≤0,05). Трехлетняя динамика составляющих данного показателя представлена на рис. 1.

Респонденты считали, что продолжительность профессионального компонента процесса адаптации выпускников медицинских вузов (совершенствование трудовых способностей, профессиональных навыков, дополнительных знаний, навыков сотрудничества и т.п.) составляет 3,6±0,2 года. Безусловно, интересным было бы проведение анализа динамики

3 мес. б мес. 9 мес. 1 год 1 год и 1 год и 1 год и 2 года 3 года

3 мес. б мес. 9 мес.

Время после окончания вуза

Рис. 1. Динамика составляющих коэффициента компетентности выпускников медицинских вузов

формирования компетенций адаптантов в зависимости от их врачебной специальности (хирурги, терапевты, организаторы и т.д.). Это может стать предметом специального исследования.

Врачебный состав в первые годы самостоятельной работы различался по успешности профессиональной деятельности: значительная часть испытывала существенные затруднения и относилась к категории так называемых «отстающих». Респонденты считали, что это в большой части случаев связано с трудностями адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Установлен широкий спектр проявлений, характеризующих «отстающих». Они в первую очередь имеют отношение к непосредственному выполнению профессиональных обязанностей. Выявлено 11 таких проявлений: большое число ошибок при проведении диагностики и назначении лечения, недостатки в оформлении медицинской документации, нарушения техники безопасности и профессиональной этики и другие. Общая оценка профессиональной деятельности адаптантов показала, что у 16% из них были выраженные недостатки, предполагающие необходимость проведения соответствующих корригирующих мероприятий.

Другая группа проявлений (их 16) носит иной характер. Это, например, случаи «невыхода» на работу без уважительной причины, нарушение режима работы, демонстративное поведение или вспышки агрессивности, нечестность и тому подобное. По мнению респондентов, 14% лиц «молодого пополнения» нарушали дисциплину и получали за это взыскания. Сложности во взаимоотношениях, выраженные конфликты с руководством и коллегами по работе отмечались у 13 и 15% адаптантов соответственно. Это так называемая «регрессивная адаптация» (по воздействию на работника), она же «пассивная адаптация к среде с отрицательным содержанием». В то же время у 75% имела место «прогрессивная», благоприятно воздействующая адаптация.

Выпускники медицинских вузов в процессе адаптации к условиям самостоятельной профессиональной деятельности различались и по отношению к организации, в которой они начали трудиться. Так, «мимикрия», то есть соблюдение второстепенных норм, принятых в организации, при неприятии основных, наблюдалась у 15% врачей, а «отрицание», когда выражается активное несогласие с общепринятыми ценностями, ожидания находятся в непримиримом противоречии с реальностью, — у 6%. Вместе с тем у большинства адаптантов отмечались «конформизм», то есть полное принятие ценностей и норм организации, готовность подчиняться правилам игры — 44%, и «адаптивный индивидуализм» согла- сие с основными нормами и ценностями организации при неприятии второстепенных, когда сохраняется некая индивидуальность, — у 35%.

Анализ психологической устойчивости показал, что часть врачей (12%) в процессе адаптации характеризовалась склонностью к пессимистическому реагированию на конфликтные переживания, плохому настроению, недовольству всем и собой, повышенным интересом к вопросам жизни и смерти и т.п. У 26% наблюдались отдельные черты эмоциональной неустойчивости (вспыльчивость, обидчивость и т.п.). Остальные были отнесены к устойчивым, ровным, спокойным, выдержанным.

Респондентами определено 19 факторов, которые могут снизить успешность процесса адаптации. Среди них наиболее значимы (более 6,5 балла по 10-балльной шкале): низкий уровень базовой образовательной подготовки; отсутствие адекватного материально-технического обеспечения профессиональной деятельности; негативные межличностные взаимоотношения в коллективе и негативное отношение к профессии врача, а также индивидуальнопсихологические особенности личности.

Выявлен перечень из 40 особенностей личности врача, которые увеличивают риск попадания в группу «отстающих». В первую очередь это склонность к употреблению веществ, изменяющих психическое состояние (например, алкоголя, транквилизаторов, стимуляторов), недостаточно высокий интеллект, антисоциальная направленность, неуверенность, наличие признаков психического инфантилизма, несоответствие профессиональных притязаний личным способностям и возможностям, невнимательность, некритичность к себе, стремление к легкой наживе.

Данные проведенного анонимного ретроспективного анкетирования врачей существенно расширили представление об управлении рассматриваемым процессом адаптации.

Установлены цели управления адаптацией. Девять из них определены как значимые — от 6,3 до 5,6 по 10-балльной шкале (по мере убывания приоритета): возможно более быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для медицинской организации; уменьшение стартовых издержек (до тех пор, пока выпускник трудится менее эффективно, чем опытные сотрудники, его работа требует от организации более высоких затрат); более быстрое вхождение в рабочий коллектив, в его неформальную структуру и ощущение себя членом команды; снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым работником; сокращение текучести кадров; экономия времени непосредственного руководителя и коллег (врач, который недостаточно адаптировался к работе в организации, требует значительно больше времени на помощь в процессе выполнения возложенных на него обязанностей); формирование кадрового резерва (наставничество над адаптантами — это возможность для опытного сотрудника приобрести опыт руководства); развитие удовлетворенности профессиональной деятельностью, позитивного отношения к ней и реализма в ожиданиях как непременного условия высоких рабочих показателей; снижение издержек по поиску нового персонала.

Любой процесс управления, в том числе адаптацией, нуждается в организационном обеспечении. Определены четыре (также признанные значимыми — более 6,5 балла) этапа такого обеспечения. Первый этап — комплексная оценка профессиональных и личных качеств прибывшего выпускника, совокупность которых образует его реальный и резервный профессиональный, а также личностный потенциал, то есть первичная оценка потенциальной успешности адаптации. Второй этап — разработка адаптационной программы, учитывающей, наряду с потенциалом врача, его текущее и перспективное служебно-деловое предназначение. Третий — реализация адаптационной программы, предполагающей систематический учет и контроль результатов ее выполнения. Четвертый — подведение итогов адаптации (по этапам и в целом). В необходимых случаях осуществляется коррекция адаптационной программы, проводятся соответствующие корригирующие мероприятия и динамическая оценка и т.д.

Респонденты определили перечень мероприятий, которые целесообразно проводить для того, чтобы повысить успешность адаптации выпускников медицинских вузов. Однако предложения по реализации данных мероприятий не носили целенаправленный, персонифицированный характер. В то же время результаты исследования, а также анализ литературы показали, что управление адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной врачебной деятельности представляет собой совокупность директивных актов целенаправленного воздействия, основанных на анализе персонифицированной информации, позволяющей выявить соответствующие рассогласования — проблемы. При этом чрезвычайно важно получить данные об истинном состоянии объекта управления, то есть индивидуальной успешности адаптации, а значит, необходимо разработать соответствующий способ оценки.

Реализован следующий алгоритм конструирования такого способа, основанный на положениях теории принятия решений: определение информативных критериев, их градации (высокий — 30 баллов, средний — 20 баллов, низкий — 10 баллов уровни); коэффициентов значимости (в сумме равняются 1) и модельных вариантов («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»).

Путем экспертного опроса профессорско-преподавательского состава организационных кафедр СГМУ определено 24 информативных критерия, характеризующих каждую стадию функционирования системы индивидуальной адаптации выпускников медицинских вузов.

Аналогичный алгоритм реализован при конструировании многокритериального способа оценки успешности управления рассматриваемой адаптацией в ЛПМО — установлен 21 информативный критерий.

В исследовании обоснована возможность автоматизации указанных способов на базе программной системы 1С: Предприятие (технологическая платформа 8.2). При этом, кроме выставления интегральных оценок, автоматизация позволяет поставить и решить более сложную задачу сравнения любого числа врачей или ЛПМО, а именно расположить их в порядке убывания приоритета; выбрать заданное число лучших и худших и указать критерии, определившие ту или иную оценку.

Часть работы выполнялась программистом, для которого были сформулированы задача и условия ее решения, указаны содержание, метод и периодичность решения, состав постоянной и переменной информации, формы входной и выходной информации. Данные способы открыты для дальнейшей доработки и совершенствования, например, при изменении критериев, коэффициентов важности, совершенствовании моделей оценки и т.п. Практическая оценка успешности адаптации конкретного выпускника и управления этим процессом в конкретной ЛПМО достаточно проста и заключается в определении уровня каждого информативного критерия и введении данных в компьютер.

Существенным достоинством разработанных способов оценки является то, что они позволяют провести анализ причин получения конкретной многокритериальной оценки конкретным адаптантом или ЛПМО, так как показывают, за счет каких критериев (критерия) она выставлена, и соответственно дать целенаправленные рекомендации по оптимизации. Здесь реализуется принцип (системного подхода) мультипараметрического взаимодействия, когда изменение какого-либо информативного показателя немедленно сказывается на результатах функционирования всей системы.

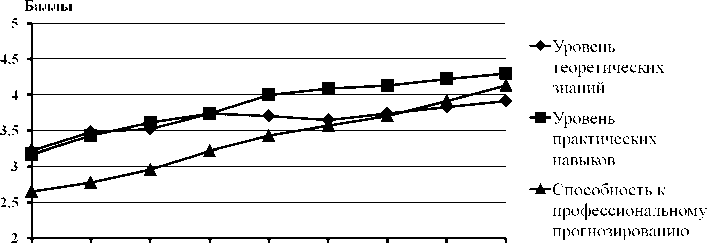

Перечень проводимых мероприятий по оптимизации не может быть постоянным и зависит от уровня соответствующих информативных критериев. Полученные данные позволили спроектировать технологию оптимизации управления адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности (рис. 2).

Начальным этапом оптимизации является первичная многокритериальная оценка успешности управления адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности в ЛПМО, а также индивидуальной успешности этого процесса с помощью сконструированных способов. При этом даже в случае определения благоприятного результата проводятся мероприятия по оптимизации с учетом уровня каждого информативного критерия.

В случае неблагоприятного результата путем целенаправленного анализа определяются те информативные критерии, которые в наибольшей степени затрудняют адаптацию, и проводятся целенаправленные корригирующие мероприятия.

Обсуждение. Проведенный теоретико-методологический анализ опыта исследования проблемы адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности позволил доказать актуальность и необходимость целенаправленного ее изучения. Результаты исследования 10-летнего периода самостоятельной профессиональной деятельности выпускников медицинских вузов дали возможность определить закономерности проявлений и длительность компонентов продолжающейся в течение трех лет их адаптации к новым условиям жизнедеятельности — социальнопсихологического, психофизиологического, организа-

Многокритериальные способы оценки индивидуальной успешности адоптации и управления этим процессом в медицинских организациях

оценка

♦ Днями причин низкого ypotня критериев

♦ Плшиоовлчне юррнтэуищих мероприятий (силы, средства, сроки, исполнител»' и т.дл

• Прлй»д#и<е корришруонек мероприятий с реализаций п|1мцига мулйтнпар* метрического взаимодействий -

Благоприятная оцен ка

♦ Проведение мероприятий по оптпмю1ц1«1 в »а>1кимо<тн от уротня каждого информативного критерия

^ Динамическая автомата аиров анн ая оценка

Рис. 2. Технология оптимизации управления адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности ционного и профессионального, а также установить, что управление этим сложным и многоплановым процессом нуждается в оптимизации.

На основании полученных данных может быть обоснована и предложена для практической реализации следующая дефиниция оптимизации управления адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности: процесс, который осуществляется в рамках адекватного нормативного правового поля, на основе реализации принципов и положений теорий систем, управления и принятия решений, современных педагогических, психофизиологических и медицинских средств, форм и методов коррекции, а также выявленных в исследовании закономерностей адаптации, многокритериальной оценки управления ее успешностью в ЛПМО и индивидуальной успешности с целью обоснования и выбора таких управленческих решений, которые являются наилучшими с точки зрения достижения эффективного результата функционирования.

Заключение. Таким образом, результаты исследования позволили расширить представление об адаптации выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности и решить ряд прикладных задач ее оптимизации.

Список литературы Управление адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности: исследование и оптимизация

- Казначеев В. П. Современные аспекты адаптации. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1980; 192 с.

- Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: механизмы и защитные эффекты адаптации. М.: СП Интер. союз, 1993; 331 с.

- Киричук В.Ф., Коршевер Н.Г. Военно-профессиональная подготовка: системный подход и адаптация. Саратов: Изд-во СГМУ, 1997; 303 с.

- Медведев В.И. Взаимодействие физиологических и психологических механизмов в процессе адаптации. Физиология человека 1998; 24(4): 7-13.

- Коршевер Н.Г. Физиологическая оценка адаптации и прогнозирование успешности профессионального обучения и становления молодых военных специалистов: дис.... д-ра мед. наук. Саратов, 1995; 404 с.

- Гунбин A.M., Евдокимов В.И., Зайцев Д.А., Ценных Е.А. Изучение профессиональной адаптации медицинских работников. Вестник психотерапии 2008;(27): 46-61

- Кондратов В.В., Онищенко А.Н. Физиологическая оценка военно-профессиональной адаптации и функционального состояния организма слушателей ординатуры военно-медицинских вузов. Саратовский научно-медицинский журнал 2010; 6 (3): 516-521

- Байту-ров O.P, Еругина M.B., Коршевер Н.Г. Дефекты в оказании медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе: исследование и оптимизация профилактики. Саратов: СГМУ, 2011; 151 с.

- Протопопов А. А., Еругина M.B., Коршевер H. Г. и др. Методологические аспекты профессиональной подготовки организаторов здравоохранения. Саратовский научно-медицинский журнал 2012; 8 (4): 1017-1022

- Коршевер Н.Г, Гречишников А. В. Оптимизация медицинского обслуживания населения муниципального района. Саратов: Саратовский военно-медицинский институт, 2010. 172 с.

- Кан С.А. Организационно-методические аспекты оптимизации деятельности военно-врачебной комиссии военного комиссариата субъекта Российской Федерации: автореф. дис.... канд. мед. наук. Саратов, 2009; 25 с.

- Сидельников С.А., Коршевер Н.Г. Совершенствование обеспечения воинской части медицинской техникой и имуществом. Саратов: СГМУ, 2011; 175 с.