Управление человеческим капиталом: образование в условиях перехода к Индустрии 4.0

Автор: Глинкина Ольга Владимировна, Ганина Светлана Александровна

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследуется процесс управления человеческим капиталом в современном обществе как глобальное явление, связанное с переходом к новому экономическому порядку - Индустрии 4.0. Раскрываются проблемы организации образовательного процесса и внедрения дистанционных технологий в Российской Федерации. Рассматриваются новые вызовы, с которыми столкнулась отечественная система образования на всех уровнях в условиях пандемии. Также оцениваются перспективы дальнейшего развития системы образования в условиях цифровизации и перехода к Индустрии 4.0, позитивные и негативные тенденции, которые закладываются в новых изменившихся условиях организации образовательного процесса. Поднимается вопрос о качестве формирования человеческого капитала путем применения дистанционных образовательных технологий.

Человеческий капитал, информационная образовательная среда, образовательный процесс, цифровизация, онлайн-образование, дистанционные образовательные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/148309312

IDR: 148309312 | УДК: 331.1 | DOI: 10.25586/RNU.V9276.20.03.P.117

Текст научной статьи Управление человеческим капиталом: образование в условиях перехода к Индустрии 4.0

Образование – одна из главных составляющих системы управления человеческим капиталом. По мнению ученых, образование дает возможность индивиду приобрести в процессе обучения те способности и качества, которые становятся ценностями в развитии потенциала человека, его личности и могут быть использованы в конкретной трудовой деятельности для обеспечения роста объема и эффективности производства. Образование дина- мично следует за цивилизационными изменениями, развиваясь и расширяя диапазон возможностей для каждого человека.

В условиях цифровизации, направленности человечества к высокотехнологичному развитию – Индустрии 4.0 – образование все более переходит в онлайн-среду – Информационную образовательную среду (ИОС) [3, с. 15]. В исследовании была проанализирована научная проблема: каким образом нужно организовать взаимодействие участников образовательного

118 в ыпуск 3/2020

процесса в новой образовательной среде для получения наиболее оптимального результата при развитии человеческого капитала.

Результаты исследования

От традиционного образования к цифровому

В исследовании был изучен процесс развития образования от традиционного к информационному («знаниевому»), а затем – к виртуальному. Выделена проблематика развития образования по уровням: педагогика (наука), государство (система управления общественным развитием), учебные заведения (система образовательных организаций: школа, колледж, вуз).

Основной принцип, используемый в исследовании, – системный подход, который позволил выстроить дидактическую модель процесса образования в концепции «Управление человеческим капиталом при переходе к Индустрии 4.0».

Многочисленные статьи, посвященные современному состоянию развития системы образования, особенно сейчас, в условиях пандемии и массового перехода на дистанционную форму обучения, раскрывают лишь поверхностные, бессистемные аспекты, что не создает общей картины. Нельзя забывать про научные знания, накопленные педагогикой – старейшей из наук и наукой управления.

Выдающийся российский ученый П.С. Лернер писал: Если «цель образования – всестороннее и гармоническое развитие человека и подготовка молодого поколения к активной общественной жизни, то цель обучения уже конкретнее: усвоение учащимися общеобразовательных знаний, формирование способов деятельности, научного мировоззрения» [5, c. 1].

Вопросы дистанционного обучения заинтересовали российское научное и образовательное сообщество еще с начала 1990-х гг., в частности, после того как в 1995 г. была принята Концепция создания и развития системы дистанционного образования (ДО) в России.

Выделяют две базовые модели ДО, повлиявшие на формирование системы дистанционного обучения в мире: «британскую» (индивидуальную) и «американскую» (групповую) (табл.).

Базовые модели дистанционного образования

|

Критерий |

Модель 1. Британская |

Модель 2. Американская |

|

Источник |

Открытый университет Великобритании (опыт советской системы заочного образования, европейских корреспондентских школ, британских традиций профобразования) |

Несколько крупных американских университетов |

|

Форма обучения |

Заочная, самостоятельно, без отрыва от основной профессиональной деятельности |

Очная, через телекоммуникации |

|

Обучающиеся |

Взрослые люди |

Студенты колледжа и университета (вечерники, ГВД) |

|

Обеспечение |

– Учебно-методические комплексы; – психолого-педагогическая поддержка (тьюториалы, индивидуальное консультирование преподавателей) |

– Контроль качества интерактивной коммуникации; – качественное техническое оборудование |

Глинкина О.В., Ганина С.А. Управление человеческим капиталом... 119

Центральным звеном современной модели ДО являются технические средства информационно-телекоммуникационной системы, которые, по мнению ученых, обеспечивают ее эффективность, приближая по качеству к очной форме обучения.

Однако в процессе исследования было выявлено, что без «педагогизации» понятийного аппарата информационно-образовательной среды (ИОС), в которой реализуется ДО, невозможно достичь позитивных результатов в обучении. И в первую очередь это связано с тем, что создаваемые учебные продукты не проходят сертификацию, не осуществляется трансфер результатов научно-исследовательских работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что снижает их качество и характеризует лишь формальный аспект наличия для использования в учебном процессе.

Процесс интенсификации обучения достигается за счет технической организации в ИОС, но ни обучающий (учитель, преподаватель), ни обучаемый (школьник, студент) не могут быть сразу адаптированы к такому инновационному процессу обучения. От педагога в условиях ИОС требуются навыки для организации учебного процесса, осуществления диагностики результатов, владение техническими средствами работы в онлайн-среде. От обучающихся ждут прежде всего таких качеств, как самоорганизация, высокая мотивация к обучению, информационно-технологические умения. При этом подразумевается, что у обеих категорий есть качественное оборудование (компьютер, видеокамера) и возможность выхода в Интернет.

Следовательно, в настоящее время основной проблемой, связанной с применением технологий ДО, является необходимость подготовки субъектов образовательного процесса к деятельности в ИОС.

Образование в современных условиях цифровизации, ДО, пандемия

Еще в конце 2015 г. президент В.В. Путин сформировал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [8], в котором обосновал необходимость создания национальной системы учительского роста (НСУР). Одним из аспектов системы являлось создание «системы наставничества» между педагогами, которая должна была способствовать их постоянному развитию. В 2019 г. министром просвещения О. Васильевой было анонсировано в рамках национального проекта «Образование» создание онлайн-курсов для всех категорий обучающихся. Но по факту мало что изменилось. Профсоюз «Учитель» выступил с заявлением, что по всей стране ситуация «очень разная, в том числе с Интернетом» [9] – пока не созданы хорошие онлайн-площад-ки, чтобы качественно проводить занятия. Приводится пример, что облачная платформа Zoom через 40 минут отключается, а мессенджер Skype плохо работает с большими группами. Хотя в Министерстве просвещения Российской Федерации утверждают, что именно национальный проект «Образование» позволяет организовывать занятия в дистанционном формате. При этом в условиях всеобщей самоизоляции для поддержания домашнего обучения через дистанционный формат работает более 20 онлайн-сервисов и образовательных платформ.

Конечно, ситуация с пандемией оказала влияние на стремительный спрос в сфере онлайн-образования во всех образовательных учреждениях. Как показала практика организации дистанционного обучения в школе, основными проблемами, с которыми столкнулись как образовательные уч-

120 в ыпуск 3/2020

реждения, так и родители с детьми, можно назвать следующие:

-

1. Неготовность учителей вести полноценные уроки в формате видеоконференций. Это связано со многими факторами, но в целом это новый способ организации пространства-времени урока, который требует иного методического и технологического оснащения со стороны учителя. Более того, педагогические вузы никогда не ставили себе целью готовить учителей к работе в дистанционных форматах, следовательно, подавляющее количество учителей такими компетенциями в принципе не владеет.

-

2. Организационные проблемы – сложности с организацией и проведением уроков, которые требуют как дополнительного времени со стороны педагогов, так и времени со стороны детей.

-

3. Технические проблемы, которые можно разделить на две большие группы. Первая группа – онлайн-сервисы, при увеличившейся нагрузке не справляющиеся со своими функциями. Например, в школе основные жалобы на «зависание» электронных журналов, сложность взаимодействия «учитель – ученик», слабую обратную связь с учителями, большое количество претензий к системе «Школьный портал» и др. Вторая группа – проблема наличия в нужном количестве гаджетов и их дополнительное оснащение (веб-камеры, принтеры, сканеры), необходимых для всех членов семьи для организации рабочего и учебного процесса через дистанционные технологии.

-

4. Пространственные проблемы как продолжение предыдущей проблемы с гаджетами – в семьях ощущается нехватка рабочего пространства, в котором родители и дети, не мешая друг другу, могли бы полноценно работать и учиться.

-

5. Технологические проблемы – организация учебного процесса через многочисленные платформы, которые школы стали использовать в попытке организовать учебный процесс, показали, что дети самостоятельно без помощи взрослых с трудом справляются с различными технологическими требованиями. Большинство детей просто не владеет компьютером на уровне, необходимом для самостоятельного прохождения учебного процесса. Соответственно, это еще больше увеличивает нагрузку на родителей, которые вынуждены не просто контролировать учебный процесс, но порой и принимать непосредственное участие в его организации.

-

6. Качественные проблемы – это проблемы, связанные с качеством освоения и закрепления учебного материала. Все педагоги отметили, что результаты обучающихся по тестам и контрольным работам резко взлетели вверх. Это неудивительно, потому что бесконтрольное списывание теперь невозможно пресечь никаким образом. В отличие от западных стран у наших детей отсутствует «культура обучения», когда списывать считается недопустимо. Последствия этого, к сожалению, будут ощущаться еще долго, и после выхода из дистанционного формата большинству учителей предстоит двойная нагрузка по повторному изучению «уже пройденного» материала и параллельному освоению нового.

В вузах также акцентируют внимание на увеличении количества информации, которую обучающимся необходимо перерабатывать самостоятельно, большое количество домашних заданий, отсутствие свободного доступа к актуальной специализированной литературе по некоторым профильным дисциплинам (для выполнения заданий по лабораторным работам, для подготовки к госэкзаменам). Отмечается,

Глинкина О.В., Ганина С.А. Управление человеческим капиталом... 121

что через онлайн в принципе невозможно проводить лабораторные и практические занятия по техническим дисциплинам и решения на сегодняшний день пока нет.

В определенном смысле вузы имеют некоторое преимущество перед колледжами и школами при переходе в онлайн-среду, так как до карантина во многих уже осуществлялась дистанционная форма обучения [4]. При этом некоторыми ректорами вуза сейчас даже высказывается предложение, что нужно использовать эту ситуацию и после пандемии остаться в онлайн-среде, отказавшись от работы с «живой аудиторией», например, для проведения лекций. Но этого делать нельзя! На наш взгляд, такие заявления безответственны.

Экстренный переход традиционного обучения в дистанционную форму однозначно имеет огромные отличия от правильно спроектированного и спланированного онлайн-обучения. Качественный учебный процесс в ИОС должен базироваться на дидактической модели с методическим обоснованием последовательности учебных материалов, контрольно-измерительных инструментов для оценки результатов обучения именно в электронном формате.

Главным при этом будет являться педагогический дизайн как инструмент для проектирования онлайн-курсов, о чем сейчас даже не задумываются. Принятое правительством решение в условиях неопределенности о введении карантина требовало быстрой реакции и адаптации образовательных учреждений исходя из ситуации. Поэтому основным лозунгом стало «выживание», а не качество образования.

Конечно, даже в этих условиях педагоги находят и плюсы в дистанционной системе обучения. По мнению доцента Тюменского госуниверситета А. Фокина, «главный плюс заключается в том, что для многих студентов экран гаджета снимает психо- логический блок. Они охотнее начинают участвовать в обсуждении. Минус – требование высокой самодисциплины от учащихся» [9].

Позитивным явилось и то, что администрация некоторых вузов проявила гибкость, позволив преподавателям самим определять конкретные формы образовательных технологий, предоставляемых вузом, через которые можно проводить взаимодействие с обучающимися. Это дало возможность охватить большую аудиторию студентов, в том числе тех, кто не располагал возможностями использования устойчивого Интернета.

Сложнее всего пришлось учащимся 11-х классов школ при подготовке к ЕГЭ и выпускникам вузов/колледжей при подготовке к госэкзаменам.

Ситуация, которая сложилась в марте – мае 2020 г., показывает всем нам, что основная проблема заключается не столько в отсутствии инфраструктуры, неподготовленности администрации учебных заведений и преподавателей к новым цифровым технологиям обучения, сколько в том, что радикально меняются сформировавшиеся модели социального взаимодействия. Происходит разрыв существующих социальных связей между людьми разных поколений, изменяется общение между учителями и учениками при переходе в новый формат. В некоторых семьях, чтобы помочь обучающемуся онлайн ребенку, члены семьи вынуждены подключаться к процессу. При этом недостатки в организации дистанционного преподавания создают определенную напряженность для всех. Не нужно забывать, что любое обучение всегда требует специальной социальной технологии поддержки обучающегося и онлайн-обучение – не исключение. Нужно сделать акцент и на мотивационном факторе, который, к сожалению, отсутствует у части учащихся, и если школьника

122 в ыпуск 3/2020

могут проконтролировать и поддержать (условно) родители, то студента колледжа или вуза мотивировать довольно сложно.

Сегодня реалии таковы, что ДО в основном проходит в формате «говорящей головы», которую слушать долгообучаемым очень сложно. Но и для педагогов это также тяжело – по 6–8 часов в день работать за компьютером без возможности получить обратную реакцию. В процессе очного преподавания мимика, взгляды, живое общение создают неповторимую атмосферу, которая мотивирует учащихся на получение знаний. Онлайн-обучение – это не просто формальный процесс трансляции информации через интернет-среду, а процесс социальный, построенный на когнитивном познании получаемых данных.

В целом, как считает министр науки и высшего образования В. Фальков, «ситуация пандемии изменит систему высшего образования» [7]. Он отмечает возможность и необходимость расширения цифровых форматов и создание модели смешанного образования. Председатель Совета Федерации В. Матвиенко тоже высказалась по этому поводу, подчеркнув, что невозможно очное обучение полностью заменить дистанционным форматом. Очень точными являются ее слова о том, что «общение с учителем ничто и никогда не заменит. Это очень важный, базовый принцип нашей российской школы» [6].

Прогнозы развития системы образования

Говоря о прогнозных вариантах развития системы образования после пандемии, нужно отметить, что системно-функциональный подход обозначает важность целенаправленной деятельности образовательных учреждений по формированию ИОС. При этом необходимым требованием выступает научно-обоснованное дидактическое проектирование образовательных траекторий и прежде всего формирование общей концепции системы ДО не только в вузе, колледже, но и в школе в условиях построения государственной информационной образовательной среды.

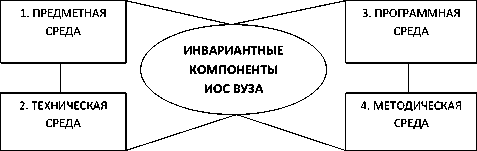

Анализ и обобщение полученных результатов как теоретических, так и эмпирических исследований позволил определить инвариантные компоненты ИОС (рис.).

Компоненты информационной образовательной среды вуза

Исследование установило, что оптимальной моделью онлайн-обучения будет модель интеграции традиционных образовательных технологий и дистанционных, исходя из целей и задач обучения. При этом центральным звеном обучения был и остается преподаватель, осуществля- ющий функции поддержки и мотивации к учению, функцию интерпретации результатов обучения [2].

Внедрение, поддержание и развитие ИОС в процесс обучения требуют и реализации специальной подготовки субъектов образовательного процесса, чтобы сфор-

Глинкина О.В., Ганина С.А. Управление человеческим капиталом... 123

мировать у преподавателя – профессионально-педагогическую компетентность в сфере дистанционных образовательных технологий, а у обучающихся – динамические качества личности (познавательную активность, самоорганизацию, самоконтроль). П.С. Лернер утверждал, что человека может формировать только человек, причем не через опосредованное воздействие – учебники или машины, а в процессе непосредственного личного общения.

Таким образом, фундаментальной профессиональной задачей педагога было и остается формирование высокоэффективной, многомерной, инновационной образовательной среды, в которой учитываются индивидуальные различия каждого учащегося, его склонности и возможности.

По мнению руководителя исследовательской группы Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Д. Мельник, «университеты… плохо готовы к кризисам. Их экстренные планы либо отсутствуют, либо не работают, они не используют сценарный анализ и другие инструменты стратегического планирования» [1].

Заключение

Общеизвестно, что в обучении главным ориентиром является возможность личного «образовательного приращения ученика», которое складывается из его образовательных продуктов (внутренних и внешних) учебной деятельности. В информационном обществе, в цифровой среде стремительно снижается ценность знаний, которые учащиеся довольно легко могут получить из Интернета. Но при этом значительно возрастает ценность умения «понимать», какие знания и где можно получить, как их обработать и использовать для решения проблемных задач, как найти специфическую, объективную информацию, а не поверхностный массив размытых, неточных данных.

Подводя итог, можно отметить, что драматичность сложившейся непростой ситуации создает не только проблемы, но и возможности для системы образования государства и каждого учебного заведения провести самодиагностику, определить эффективность используемых цифровых решений, потребности в переподготовке педагогов и технической модернизации.

Именно сейчас, в рамках вынужденного карантина, складываются условия для осознания необходимости формирования комплексных стратегий трансформации современного образования в цифру. Важно сделать правильные выводы из такого «глобального» эксперимента для организации планомерной работы над ошибками, чтобы исключить их в будущем. Ведь именно в процессе получения образования и формируются новые компетентные специалисты (трудовые ресурсы), от которых зависит будущее всего нашего общества.

Список литературы Управление человеческим капиталом: образование в условиях перехода к Индустрии 4.0

- Высшее образование в мире: какие проблемы высветила пандемия // ТАСС. М., 2020. URL: https://tass.ru/opinions/8306213 (дата обращения: 28.05.2020).

- Ганина С.А. Цифровизация экономики как фактор формирования нового подхода к человеческому капиталу // Искусственный интеллект и управление финансами: материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2018.

- Глинкина О.В. Глобальные трансформации эпохи цифровой экономики // Современные тенденции развития цифровой экономики: реалии, проблемы и влияние на финансы: коллективная монография / под ред. И.В. Политковской и др. М.: Русайнс, 2019. С. 13-20.

- Глинкина О.В. Эпоха цифровой экономики: цифровые технологии // Современные научные исследования и разработки. Вып. № 4 (33). М., 2019. С. 89-92.

- Лернер П.С. Обученность и образованность в сравнении целей и ценностей общего среднего и высшего образования как компонентов непрерывного образования. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/lerner_obuchennost.pdf (дата обращения: 28.05.2020).

- Матвиенко считает, что полная замена очного обучения на дистанционное невозможна // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/8345061 (дата обращения: 28.05.2020).

- Минобрнауки: Пандемия изменит систему высшего образования // Российская газета. 2020. 21 апр. URL: https://rg.ru/2020/04/21/v-minobrnauki-nastroeny-nachat-uchebnyj-god-vovremia-i-ochno.html (дата обращения: 28.05.2020).

- Президент подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" // Президент России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 28.05.2020).

- Трудности на дистанции. Была ли российская система образования готова к переходу в онлайн из-за коронавируса // Коммерсантъ. 2020. 20 мая. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4307297 (дата обращения: 28.05.2020).