Управление индивидуальным риском на объектах магистрального трубопроводного транспорта

Автор: Бурлов В.Г., Бызов А.П., Кузнецов Ю.Д.

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Диагностика и ремонт

Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.

Бесплатный доступ

Существующий на данный момент нормативный подход к оценке риска аварий и пожаров на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта не является достаточно полным, поскольку не позволяет осуществлять управление риском. Возможным решением для устранения этой концептуальной неполноты является рассмотрение процесса обеспечения безопасности с точки зрения закона сохранения целостности объекта. Такой подход позволяет дополнить существующий порядок оценки риска, позволяя количественно оценить влияние компенсирующих мероприятий на величину риска.

Промышленная безопасность, пожарная безопасность, оценка риска, управление риском, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148328116

IDR: 148328116 | УДК: 614.849

Текст научной статьи Управление индивидуальным риском на объектах магистрального трубопроводного транспорта

Согласно приказу Ростехнадзора №478 [1], для оценки индивидуального риска работников площадочных объектов магистрального трубопроводного транспорта рекомендована формула 1:

R t =£Uq tj -RnOTCj), (1) где q ^j - вероятность присутствия i-го работника в j-ой области территории;

RnoTC/') — величина потенциального риска в j-ой области территории, год-1.

В рассматриваемом нормативном документе существует однозначное определение способа расчета потенциального риска, в то время как вероятность присутствия работника в определенной области территории рекомендовано оценивать как долю времени нахождения рассматриваемого человека в определенной области. При этом, прямых разъяснений и указаний на то, как определять долю времени нахождения работника в указанной области не приводится. Задача усложняется протяженностью линейных объектов нефтегазового комплекса.

Методика, представленная в приказе Ростехнадзора №478 [1] позволяет проводить оценку вклада различных факторов технического и технологического характера в формирование удельной частоты разгерметизации линейной части магистрального трубопровода, однако их набор конечен, использование иных факторов, особенно организационного характера ограничено.

Данная проблема освещалась во многих исследовательских работах, но в каждой из них она решалась лишь частично. Так, можно выделить ряд методик, которые концентрируются на оценке определенного технического параметра, например, величины давления в МТ [2], степени деградации металла [3]. Кроме того, проводятся исследования, направленные на оценку возможности снижения риска аварий с учетом расстановки линейной запорной арматуры [4].

Приведенные примеры демонстрируют, что такие способы управления риском не являются всеобъемлющими и не позволяют оценить влияние широкого круга организационно-технических мероприятий на уровень риска.

Другой характерной особенностью методик, предлагаемых для управления риском, является использования экспертных оценок и качественных методов оценки риска [5]. Наиболее характерны такие методы для зарубежных исследований, в которых управление риском производится комплексными методами, сочетающими качественные и количественные подходы [6,7]. Авторы стремятся снизить субъективность в оценках экспертов, добавляя различные весовые коэффициенты, зависящие от образования экспертов и их трудового стажа [8], однако, такой подход, как и многие другие, не позволяет произвести оценку риска общепринятым в практике способом [1].

Таким образом, можно выделить ряд проблем, связанных с управлением риском:

-

- Высокая степень субъективности при оценке (баллы, качественные методы, экспертные оценки).

-

- Отсутствие учета влияния широкого круга организационных мер на величину риска.

-

- Построение модели управления риском на основе управления одним техническим параметром, либо полное отсутствие возможностей управления, связанных с объективными параметрами объекта защиты.

Моделирование процесса обеспечения безопасности

Решить обозначенные проблемы можно осуществив моделирование функционирования системы обеспечения безопасности МТ на базе закона сохранения целостности объекта. Закон сохранения целостности объекта (ЗСЦО) – устойчивая повторяющаяся связь свойств объекта и свойств действия при фиксированном предназначении. Системы обеспечения безопасности, построенная с учетом ЗСЦО, обеспечивает условия реализации системой ее предназначения в сформировавшейся обстановке, которая является совокупностью факторов и условий [9]. В данном случае подразумевается, что последовательность реализации управленческих решений, воплощенных в организационно-технических мероприятиях, реализованных на объекте защиты, приводит к формированию системы обеспечения безопасности. Таким образом, осуществляя моделирование процесса принятия и реализации управленческого решения, осуществляется моделирование процесса обеспечения безопасности [10].

Формирование системы обеспечения безопасности может осуществляться на основе одного из двух подходов: подхода на основе анализа или подхода на основе синтеза [11]. Нормативный подход, рассмотренный выше, представляет собой построение системы на основе анализа. Так, например, процедура оценки риска, являющаяся основой обеспечения безопасности в нормативном подходе, включает процедуру анализа опасностей, которая является основой для оценки рисков и формирования управленческих решений [12]. Аналитический подход позволяет провести быструю компоновку рассматриваемых элементов и оценить характеристики получившейся системы. Однако, такой подход не гарантирует, что сформированная таким образом система обеспечения безопасности будет функционировать с требуемой эффективностью.

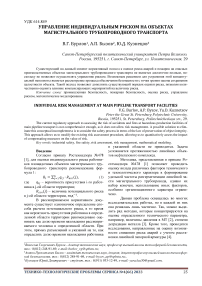

Среди авторов, рассматривавших вопросы построения и реализации управленческих решений как основы для формирования системы, можно выделить Моисеева Н. Н. [13], Орловского С. А. [14] и Новикова Д. А. [15]. В своих работах под решением они понимали «выбор альтернатив», который осуществлялся зачастую с применением аппарата теории игр, нелинейного программирования и т. п. Однако, известные системотехники В. В. Дружинин и Д. С. Конторов [16] отмечали, что подход, строящийся на «выборе альтернатив», страдает концептуальной неполнотой и не гарантирует достижения заданной цели. Преимущества модели решения, разработанной на основе синтеза, представлены на рисунке 1.

Главным преимуществом системы, построенной на основе синтеза, является наличие системообразующего фактора (СОФ). Системообразующий фактор, являющийся условием существования процесса, концептуально является отправной точкой для процесса принятия решения. Его наличие позволяет исключить из рассмотрения перебор альтернатив и сформировать управленческое решение, которое будет гарантировать выполнение системой заданных функций. В рассматриваемом случае, система обеспечения безопасности будет обеспечивать реализацию объектом защиты его предназначения с уровнем гарантии, характеризующимся показателем безопасности.

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: системы, построенные с использованием подхода на основе анализа (рис. 1.Б), страдают концептуальной неполнотой и не гарантируют достижения поставленной цели, в отличие от моделей, создаваемых на основе синтеза (рис. 1.А). Также, данная схема иллюстрирует процесс мыслительной деятельности человека, которая осуществляется на трех уровнях: конкретном, аб- рассмотренных уровней соответствует опреде-страктно-конкретном и абстрактном. Каждому из ленный этап процесса принятия решения.

Закон

Абстрактно конкретным уровень

Конкретный уровень сохранения целостности Объекта (ЗСЦО)

Абстрактный уровень

Системообразующий фактор (СОФ) есть условие существования процесса функционирования правильно построенной системь ня базе ЗСЦО

Результат

СОФ

Выбор альтернатив

Реализация выбранной

Альтернатавные результаты

СОФ - отсутствует

Выбор альтернатив:

-

- Н.Н. Моисеев;

-

- С.А. Орловский;

-

- Д.А. Новиков;

Выбор альтернатив

Реализация выбранной альтернативы

СО

Рнс. 1.Б

Отмечали концептуальную неполноту: - В.В. Дружинин; - Д.С. Конторов;

- ВТ. Бурлов

Рисунок 1 – Роль СОФ в системе, построенной на базе ЗСЦО

Рассуждения, приведенные выше, обосновывают применение подхода на основе синтеза к построению систем обеспечения безопасности. Для осуществления управления безопасностью объекта защиты, ЛПР необходимо формировать управленческие решения. Для количественной оценки влияния управляющих воздействий на безопасность системы, построенной на основе синтеза, необходимо сформировать модель управленческого решения. Помимо формирования самой модели, необходимо проверить ее адекватность. Осуществить проверку адекватности модели можно тремя способами:

-

1. Проверкой на практике.

-

2. Сравнением с эталоном.

-

3. Полнотой учета основных законов предметной области.

В данной работе был использован третий подход, а обеспечение полноты учета законов предметной области обеспечивалось применением ЗСЦО.

Под безопасностью в данном подходе следует понимать свойство объекта защиты, выраженное в его способности осуществлять целевую деятельность в условиях деструктивных воздействий. Безопасность как свойство оценивается показателем, характеризующим вероятность идентификации и нейтрализации угрозы в условиях ограниченности ресурсов.

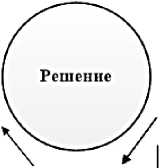

Получить показатель безопасности можно путем трансформации вербальной модели про- цесса обеспечения безопасности (принятия и реализации управленческого решения) в формальную, путем применения методов декомпозиции, абстрагирования и агрегирования (рис. 2).

Рисунок 2 – Формализация вербальной модели

«Обстановка» является совокупностью факторов и условий, в которых осуществляется деятельность. Под «Информационно-аналитической работой», подразумевается непрерывное добывание, сбор, изучение, отображение и анализ данных об обстановке. Таким образом, только при адекватности результатов информационно-аналитической работы обстановке, возможна реализация предназначения системы (в рассматриваемом случае – обеспечение безопасности с заданной степенью эффективности).

Формализованным параметром, характеризующим обстановку, будет являться Д^ п — среднее время возникновения угрозы (проявления проблемы). Формализованным параметром, характеризующим информационно-аналитическую работу, будет являться ДtИП — среднее время идентификации угрозы (проблемы). Формализованным параметром, характеризующим реализацию предназначения объекта управления (в рассматриваемом случае это система обеспечения безопасности) будет являться ДtНП - среднее время нейтрализации угрозы (проблемы). Представленные величины можно интерпретировать в виде частоты возникновения угроз (2), скорости идентификации угроз (3), скорости нейтрализации угроз (4).

" = Хп;

^W(3)

V2 = 1/Д(ип'

где Дtпп — среднее время проявления угрозы, в часах;

ДtИП - время идентификации угрозы, в часах;

ДtНП - время нейтрализации угрозы, в часах.

Размерность времен проявления, идентификации и нейтрализации может быть любой и

Руководитель (ЛИР)

Информационноаналитическое обеспечение управленческого решения

Выработка команды на задействование ресурсов

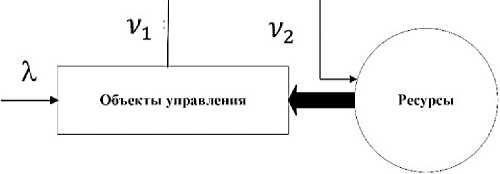

Рисунок 3 – Схема реализации управленческого решения в процессе обеспечения безопасности

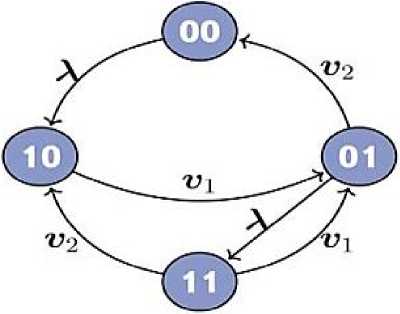

В рамках рассмотренного подхода управление безопасностью может осуществляться путем идентификации угроз и нейтрализации угроз. Такая постановка задачи создает всего четыре возможных состояния, в которых может пребывать ЛПР, осуществляющее руководство в рамках процесса обеспечения безопасности:

-

- 5 00 - ЛПР не идентифицирует и не нейтрализует угрозы;

-

- 510 - ЛПР идентифицирует и не нейтрализует угрозы;

-

- 501 - ЛПР не идентифицирует, но нейтрализует угрозы;

-

- 5 11 - ЛПР идентифицирует и нейтрализует угрозы.

На основе существования данных состояний формируется размеченный граф (рис. 4), который характеризует система дифференциальных уравнений Колмогорова (6).

изменяться в зависимости от моделируемого процесса, однако, она должна быть единой для всех трех параметров. Показатель безопасности, получаемый путем агрегирования трех формализованных параметров, характеризуется функцией, зависящей от них (5):

P = f (Дtпп, дСип, Д£нп) (5)

Процесс обеспечения безопасности, осуществляемый под руководством лица, принимающего решения (ЛПР), представлен на рисунке 3.

Рисунок 4 – Размеченный граф

d/ dt P00(t) = -Р00(£)Х + P 01 (£)v 2

d/dtPoi(t) = —Poi(t)(x + V2) + P11(t)Vi + Pio(t)Vi d/dtP10(t) = «^ - P10(t)Vi + Pii(t)V2 d/dtP11(t) = Poi(t)X -Pii(t)(Vi +V2)

Рассматриваемый теоретический подход предполагает, что управление может осуществляться только путем идентификации или нейтрализации угроз, что приводит к тому, что четыре обозначенных состояния, в которых может находится ЛПР в рамках процесса обеспечения безопасности, являются единственными возможными состояниями системы – она обязана находиться в одном из них в любой момент времени, что отражено в выражении 7:

P oo (t) + P 1o (t) + P o 1(t) + P11(t) = 1 (7)

Считая рассматриваемый процесс стационарным, осуществим переход от системы дифференциальных уравнений к системе линейных алгебраических уравнений, решение которой выглядит следующим образом (8):

f p = _______ У 1 У 2 _______

00 X ( X + V 1 +V 2 ) + V 1 V 2

= Xl/ 2( X + V 1 +V 2 )

01 "

p.„ = ____ X/L_____

X(X + V 1 +V 2 ) + V 1 V 2

p = ____________ X2 / 1 ____________

. 11 (V i +V 2 )[X(X + V 1 +V 2 ) + V 1 V2]

Показателем безопасности, который и характеризует безопасность как свойство объекта защиты, будет являться (9):

P = V 1 V 2

00 X(X + V 1 +// 2 ) + // 1 // 2 (9)

Данный показатель отражает долю времени от общего функционирования объекта защиты, в течение которой угрозы не проявляются (то есть, обеспечена безопасность). Данный показатель является безразмерным. Поскольку все состояния системы образуют полную группу событий, пребывание в любом другом состоянии, отличном от Poo, отражает долю времени, в течение которой существует угроза безопасности (10).

Р угрозы = 1- P oo

Показатель (9) зависит от скоростей идентификации и нейтрализации угроз, которые можно изменять путем внедрения различных организационно технических мероприятий, таким образом, влияя и на показатель безопасности. Внедряемое компенсирующее мероприятие может быть интерпретировано как сокращение либо времени нейтрализации, либо времени идентификации угрозы. Например, более совершенные системы мониторинга позволяют распознавать угрозы быстрее, а персонал с более высокой ква- лификацией быстрее справляется с поставленными задачами в рамках процесса обеспечения безопасности.

Интеграция показателя безопасности в методику оценки индивидуального риска

Теперь, необходимо осуществить интеграцию показателя безопасности, который является формализованным механизмом управления безопасностью, в существующий методический аппарат оценки риска. Данная интеграция представляет собой интерпретацию показателя q ij через выражение 11.

t qij =(1 - Pij) • у (11)

Где q ij - вероятность присутствия i-го работника в j-ой области территории;

P ij - вероятность нахождения системы в состоянии, где предыдущая проблема нейтрализована, а новой не возникло в области территории j в отношении i-го работника;

t ij - продолжительность рабочего времени данного работника в течение года, в часах;

Т – общее количество часов в году;

Данное выражение имеет следующий смысл. Состояние 5oo и соответствующая ему доля времени, оцениваемая как Poo, соответствуют той части рабочего времени сотрудником объекта МТТ, в течение которой они находятся в безопасности. Все прочие состояния вместе с состоянием 5oo и соответствующими вероятностями образуют полную группу событий, что позволяет оценить долю времени, в течение которой работники будут осуществлять обслуживание объекта и подвергаться опасности, как 1 — Poo. Отношение ^ существует, чтобы учесть ту долю времени жизни работника, в течение которой он находится на территории объекта и в течение которого может подвергаться риску.

Таким образом, выражение, используемое для оценки индивидуального риска, будет иметь вид (12):

G

Х у'" ^q ^j^X-m f/)

j=1

= 2^ 1 (1 — P oo ) •■у^ потО" ) (12)

Полученный показатель безопасности является единым для всего объекта и не изменяется в зависимости от рассматриваемого работника или области его пребывания.

Подход к оценке риска, представленных в выражении (12) позволяет осуществлять управление риском следующим образом. Оценивается первоначальное значение рУпр, после чего на объекте защиты внедряются определенные компен- сирующие мероприятия организационно-технического характера. Данные мероприятия интерпретируются как сокращение времени нейтрализации или идентификации угроз на определенную величину, что приводит к повышению показателя безопасности (9), который зависит от этих величин и, в свою очередь, к уменьшению показателя /?Упр, что следует из выражения (12). Таким образом, индивидуального риска может быть оценен в любой момент времени, причем на величине показателя будут отражаться введенные компенсирующие мероприятия.

Формула (12) также позволяет количественно оценить эффективность разных компенсирующих мероприятий, что ведет к возможности их сравнения между собой и подбору оптимальных мероприятий для каждого объекта защиты. Из сформулированной возможности управления величиной индивидуального риска на МТ следует также и возможность установления количественных требований к эффективности снижения риска компенсирующими мероприятиями, которая должна рассчитываться по формуле (12).

Выводы

В данном исследовании был продемонстрирован способ возможной модификации формулы индивидуального риска аварий в целях управления риском. Данный подход позволил сформировать математическую модель оценки риска с возможностью количественной оценки эффективности внедряемых компенсирующих мероприятий для объекта МТ. Дальнейшие исследования должны быть направлены на обобщение данной методики на другие виды опасных производственных объектов, а также на разработку подходов к оценке частот реализации, идентификации, нейтрализации угроз.

Список литературы Управление индивидуальным риском на объектах магистрального трубопроводного транспорта

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2022 №478 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»».

- Гамера, Ю. В. Модель мониторинга промышленной безопасности линейной части магистральных газопроводов на основе риск-ориентированного подхода / Ю. В. Гамера, Ю. Ю. Петрова // Научно-технический сборник Вести газовой науки. – 2018. – № 2(34). – С. 141-149. – EDN XUERAT.

- Гулуев, В. А. Анализ рисков систем магистрального транспорта нефти и газа / В. А. Гулуев, К. Д. Басиев // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2008. – № 1(143). – С. 30-31. – EDN IKPQJL.

- Анализ риска аварий на магистральном трубопроводе, транспортирующем широкую фракцию легких углеводородов / С. И. Сумской, А. В. Пчельников, Е. Л. Шанина [и др.] // Безопасность труда в промышленности. – 2007. – № 2. – С. 48-52. – EDN JTCCBL.

- Ищук, Д. В. Методология оценки рисков при эксплуатации магистральных трубопроводов / Д. В. Ищук, Л. Н. Горина // Безопасность и охрана труда – 2019: молодёжная программа в рамках Международной выставки – конкурса БИОТ, Москва, 10–13 декабря 2019 года / Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. – Москва: Б. и., 2019. – С. 87-90. – EDN WUNPES.

- Mousa Jabbari, Reza Gholamnia, Reza Esmaeili, Hasan Kouhpaee, Gholamhossein Pourtaghi, Risk assessment of fire, explosion and release of toxic gas of Siri–Assalouyeh sour gas pipeline using fuzzy analytical hierarchy process, Heliyon, Volume 7, Issue 8, 2021, e07835, ISSN 2405-8440.

- Chao Chen, Nima Khakzad, Genserik Reniers, Dynamic vulnerability assessment of process plants with respect to vapor cloud explosions, Reliability Engineering & System Safety, Volume 200, 2020, 106934, ISSN 0951-8320.

- San He, Huilan Xu, Jianxiong Zhang, Peiqiang Xue, Risk assessment of oil and gas pipelines hot work based on AHP-FCE, Petroleum, 2022, ISSN 2405-6561.

- Burlov, V., Andreev, A., & Gomazov, F. (2018). Mathematical model of human decision - A methodological basis for the realization of the human factor in safety management. Paper presented at the Procedia Computer Science, vol. 145, pp. 112-117. doi:10.1016/j.procs.2018.11.018.

- Бурлов В.Г., Магулян Г.Г., Матвеев А.В.. ОБЩИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2011. № 5 (133). С. 73-76

- Гуд Г.Х., Маккол Р.Э. Системотехника: введение в проектирование больших систем.- Издательство: М.: Советское радио, 1962г. – 383с

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.11.2022 №387 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах».

- Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. Наука. Москва. 1981 г. 468с.

- Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечёткой исходной информации. «Наука», Москва, 1981. -207с.

- Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д. А. Введение в теорию управления организационными системами. Под редакцией члена-корреспондента РАН Д. А. Новикова. Второе издание. Книжный дом «ЛИБРОКОМ». Москва. 2013. – 261с.

- Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. Введение в теорию конфликта. «Радио и Связь», Москва. 1989. – 288с.