Управление качеством образования на основе диагностических исследований

Автор: Бильгаева Надежда Цанжиевна, Чимитова Елена Гендуновна

Рубрика: Теоретические и прикладные аспекты эффективности образования

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы различные позиции исследователей о роли высшей школы. Одни считают, что высшая школа уступит место другим формам образования (сетевые сообщества, корпоративное обучение, дистанционное образование), другие предполагают, что высшая школа останется центральным институтом знаний. В настоящее время высшее образование находится в переходном состоянии, обусловленное изменением парадигмы образования. Одно из кризисных проявлений высшей школы связано с низким качеством общего образования и стагнацией высшего образования. В сложившихся условиях целесообразно в основу управления качеством образования в вузе положить ценностномотивационный подход. Результаты диагностических исследований первокурсников позволили оценить студентов как субъектов учебно-профессиональной деятельности, определить их готовность к продолжению обучения и организовать корректирующую деятельность с целью восполнения пробелов школьного образования.

Качество образования в высшей школе, кризисные проявления в высшей школе, качество общего образования, ценностно-мотивационный подход, диагностика интеллектуальных способностей, показатели интеллектуальных способностей, диагностика мотивации к учению, диагностика личности, корректирующие мероприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/148315957

IDR: 148315957

Текст научной статьи Управление качеством образования на основе диагностических исследований

В современных условиях предметом полемики является роль высшей школы, ее будущее. Часть исследователей считает, что высшая школа будет играть все меньшую роль, уступая место средовым формам образования, сетевым сообществам исследователей, производящим знания и инновации, корпорациям и т. д., и роль ее будет свернута до роли центра сертификации, выдающего дипломы о высшем образовании. Другая часть предполагает, что высшая школа станет центральным институтом общества знаний, а происходящие в настоящее время изменения трактуются как болезни роста или переходного состояния и осмысливаются как многосторонний кризис. Этот кризис проявляется в разрыве между потребностями рынка труда и профессиональными квалификациями выпускника высшей школы, падении престижа преподавательского труда. Во многом кризисные проявления обусловлены объективными причинами, одной из которых является изменение парадигмы образования. Если в XIX–XX веках образование ориентировалось на подготовку специалистов для индустриального общества, то в настоящее время образование должно ориентироваться на человека, родившегося и сформировавшегося в информационном обществе.

Наблюдаемые кризисные проявления в высшей школе требуют глубокого изучения и анализа. Так, Центр стратегических исследований и разработок СФУ, изучив эту проблему, выделил семь критических ситуаций в развитии российского образования. Одна из них — стагнация высшего образования и науки в условиях реализации «сырьевого» сценария, которая проявляется в низком спросе на исследования, инновации, качественное образование, в утечке мозгов. В числе других критических ситуаций обозначены следующие проблемы: технологии образования и кадры высшей школы устаревают, формируется сеть альтернативных образовательных центров, высшая школа теряет статус и ресурсы, модернизация образования ограничивается российскими мегаполисами, растет миграционный отток населения в европейскую часть страны, снижается качество школьного образования, изменяется объем и структура занятости населения, набор профессий и квалификаций.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что стагнация высшего образования является наиболее критической для высшей школы. С другой стороны, снижение качества общего образования представляет собой источник наибольших рисков для высшей школы. Низкое качество общего образования обусловлено в том числе «сырьевой» экономикой, тогда как страны с успешной экономикой имеют возможность аккумулировать в сферу образования лучшие интеллектуальные ресурсы через отбор талантливой молодежи.

Сегодня стандарты являются главным средством государственного регулирования качества образования. Требования, зафиксированные в стандарте, являются критериями оценки деятельности образовательного учреждения, на основе которых осуществляется сравнительный анализ образовательных программ. В рамках ФГОС 3+ образовательные учреждения получили возможность формировать образовательные программы, выбирать технологии обучения, подходы к оценке результатов образовательного процесса. Все это обусловило появление новых внешних инструментов управления качеством образования, таких как мониторинг эффективности образовательной деятельности, профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ и др. Наряду с внешними инструментами управления вузы создают внутренние системы управления. Так, созданные системы менеджмента качества образования способствовали оптимизации документооборота, упорядочению основных и дополнительных процессов, но не смогли обеспечить новое качество учения и научения. Разработка документов, регламентирующих формализацию процедур управления и организации учебного процесса, не позволила уделить соответствующего внимания методологической, технологической и психологической подготовке работы преподавателей в новых условиях.

В основу управления качеством образования в вузе целесообразно положить ценностно-мотивационный подход, компонентами которого являются общие ценностные ориентиры для субъектов образовательного процесса и стимулы, поддерживающие сознательное принятие ими этих ценностей.

В ВСГУТУ в течение ряда лет совместно с НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола) проводится диагностика студентов первого курса.

Предметами исследования были уровень знаний по профилирующим предметам, полученных в общеобразовательном учреждении, и степень готовности первокурсников к продолжению обучения в вузе. Результаты диагностических исследований позволили оценить психологические особенности студентов как субъектов учебно-профессиональной деятельности. Определение готовности к продолжению обучения первокурсников включало в себя диагностику:

-

• умственных способностей с помощью теста интеллекта Р. Амтхауэра (вербальный, математический и пространственный интеллект);

-

• мотивационного компонента по методике С. А. Пакулиной и С. М. Кетько, адаптированной и модифицированной для студентов всех профилей подготовки;

-

• личностных особенностей с использованием пятифакторного личностного опросника, включающего оценку степени выраженности личностных качеств по пяти факторам.

Для каждого испытуемого результаты диагностики формируются в виде текстового документа, содержащего три раздела. В разделе «Результаты диагностики интеллектуальных способностей» содержится фактический уровень развития вербального, математического и пространственного интеллекта первокурсника, который раскрывается через девять показателей:

-

1) осведомленность — показатель, который позволяет оценить качественный уровень владения простыми сведениями и знаниями из самых разных областей, и уровень умения выделять в информации значимую сторону;

-

2) исключение лишнего — качественный показатель уровня развития аналитико-синтетических способностей, которые определяют способность выделять общие признаки и свойства предметов, явлений или понятий, умение их сравнивать, переходить от одних форм сравнения к другим;

-

3) поиск аналогий — качественный показатель способности к обобщению, умению выделять объективные закономерности, связи между явлениями окружающего мира, видеть внутреннюю логику в последовательности событий, происходящих изменениях;

-

4) определение общего — качественный показатель уровня развития абстрактного мышления, словарного запаса и сформированности системы понятий;

-

5) запоминание — качественный показатель уровня развития вербальной кратковременной памяти, концентрации внимания, способности запоминать и удерживать в памяти предъявленные слова;

-

6) арифметический — качественный показатель уровня развития способностей к математическому анализу, синтезу, абстракции, обобщению, к установлению логических умозаключений;

-

7) определение закономерностей — качественный показатель уровня развития операции сравнения, аналитико-синтетических математических способностей;

-

8) геометрическое сложение — качественный показатель уровня развития способности к оперированию пространственными двумерными образами;

-

9) пространственное воображение — качественный показатель уровня развития способности оперировать пространственными представлениями, умения работать с объемными предметами в практическом пространстве.

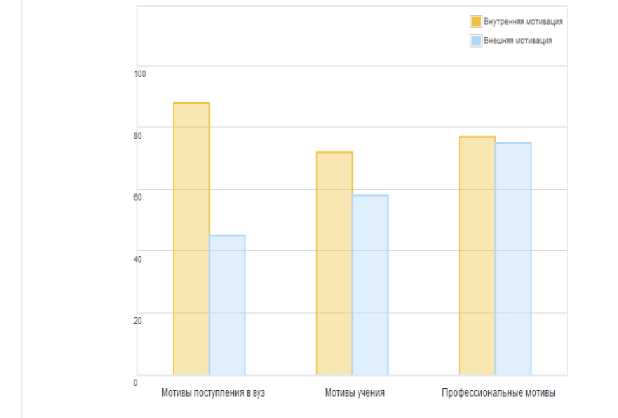

Например, по показателю «Осведомленность» для одного из испытуемых системой может быть сформирован следующий текст: «Вы обладаете хорошим запасом простых сведений и знаний из самых разных областей. Здравый смысл, рассудительность, умение выделять в информации значимую сторону, практически важные детали развиты нормально». Раздел «Результаты диагностики мотивации к учению» содержит внутренние и внешние мотивы к учению, которые раскрываются через следующие показатели:

-

1) мотивы поступления в вуз;

-

2) мотивы учебной деятельности;

-

3) мотивы профессиональной деятельности.

Пример диаграммы мотивов для конкретного студента представлен на рис.1. Каждый вид мотива включает показатели внутренней (левый столбец) и внешней (правый столбец) мотиваций, которые оцениваются в 100-балльной шкале. Из диаграммы видно, что данный студент обладает достаточно высоким уровнем внутренней мотивации и хорошим уровнем внешней мотивации.

Рисунок 1 — Диагностика мотивационного компонента

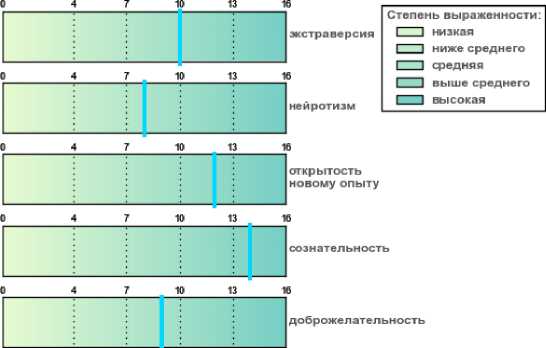

Третий раздел документа содержит «Результаты диагностики личности». Они отображаются в наглядной форме в виде диаграмм по пяти факторам: интроверсия — экстраверсия; эмоциональная устойчивость — нейротизм; закрытость — открытость новому опыту; враждебность — доброжелательность, несобранность–сознательность.

Результаты диагностики личности по пяти факторам представлены на рис. 2. В целом диагностика показала, что достаточно высокие показатели мотивационного компонента и личностных качеств не обеспечивают высокого вербального, математического и пространственного интеллекта. Из пятисот первокурсников, прошедших диагностику, почти половина испытуемых обладает нормальным уровнем вербального и пространственного интеллекта, в то же время более поло- вины испытуемых показали недостаточный уровень математического интеллекта.

Результаты диагностики личности интроверсия враждебность эмоциональнаяьная устойчивость

IV несобранность

III закрытость новому опыту

Рисунок 2 — Результаты диагностики личности

Диагностика первокурсников с целью выявления уровня знаний по профилирующим предметам, полученных ими в общеобразовательном учреждении, показала низкое качество школьного образования по фундаментальным предметам. Поэтому образовательный процесс в университете в течение определенного периода изучения фундаментальных дисциплин направлен на организацию корректирующей работы для того, чтобы восполнить пробелы школьного образования. В противном случае достижение результатов образовательной деятельности в части дисциплин естественнонаучного и математического циклов не будут отвечать требованиям образовательного стандарта.

Список литературы Управление качеством образования на основе диагностических исследований

- Бильгаева Н.Ц., Чимитова Е В.М. Проблемы эффективного управления образованием // Сборник научно-методических статей. Вып. № 15.Т.2, Улан-Удэ: ВСГТУ. - 2008. - с. 22-25.

- Факторович А.А. Ценностно-мотивационный подход к управлению качеством образования в вузе. / Педагогика. - 2011 - № 4. - С. 52-64.

- Бильгаева Н.Ц., Рабданова В.В. Мониторинг учебных достижений студентов как условие повышения эффективности обучения // Сборник научно-методических статей. -Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ. Вып. 21, том 1, - 2014. - с. 88-93.