Управление публичными информационными системами: функционально-стоимостной анализ

Автор: Федосеев Д.С., Нерослов А.Д., Мохов В.П., Митрофанова И.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье описано применение функционально-стоимостного анализа для оптимизации процесса разработки государственной информационной системы Пермьстата. Главная задача заключалась в снижении затрат на это без потери функциональности последней. Информационная система предназначена для автоматизации работы с нормативными документами, управления ими и предоставления сотрудникам быстрого доступа к актуальным правовым актам. Для проведения анализа была построена функционально-структурная модель, которая включала 37 функций и 22 модуля. Эти элементы были декомпозированы, а их важность - оценена с помощью метода анализа иерархий, что позволило рассчитать локальные и глобальные веса. Первые отражают важность функции на текущем уровне, тогда как вторые - помогают понять её значимость в контексте всего проекта. Были проведены две итерации функционально-идеального моделирования для улучшения функций и модулей. Итогом анализа стало снижение стоимости разработки на 12,5 %, а общая экономия с учётом всех изменений составила 8 %. Доказано, что функционально-стоимостной анализ - эффективный инструмент для сокращения затрат при проектировании информационных систем, обеспечивающий при этом высокую практическую значимость.

Публичная информационная система, разработка, функционально-стоимостной анализ, управление, органы власти

Короткий адрес: https://sciup.org/149146951

IDR: 149146951 | УДК: 332.64 | DOI: 10.24158/tipor.2024.10.16

Текст научной статьи Управление публичными информационными системами: функционально-стоимостной анализ

Созданию любого нового продукта предшествует глубокая проработка идейной составляющей, поскольку важно понимать потребительскую и общественную ценность продукта. В последние десятилетия, с ускорением темпов цифровизации, программные продукты стали неотъемлемой частью практически всех сфер человеческой деятельности – от образования и здравоохранения до промышленности и развлечений. Это обстоятельство обуславливает возрастающую потребность в системном и функциональном анализе будущих продуктов, позволяющем оценить их эффективность, востребованность и потенциал на рынке.

В условиях массовой цифровизации особую значимость обретают именно программные продукты, поскольку они обеспечивают автоматизацию процессов, улучшение коммуникаций и создание новых возможностей для пользователей. Однако разработка таких продуктов требует не только технических знаний, но и глубокого понимания потребностей целевой аудитории, тенденций рынка и социального контекста. Поэтому системный подход к ней становится ключевым фактором успеха.

Чаще всего анализ программного обеспечения выполняется в частных организациях с целью принятия обоснованных решений о будущих инвестиционных вложениях. Компании стремятся минимизировать риски и максимизировать возврат на инвестиции, оценивая потенциальные проекты с точки зрения их функциональности, стоимости разработки и спроса. Такой подход позволяет выбирать наиболее перспективные направления развития и эффективно распределять ресурсы.

Однако в последнее время функционально-стоимостные исследования стали интересны не только коммерческим структурам. Органы публичной власти также начали активно применять эти методы для принятия эффективных управленческих решений по развитию новых цифровых проектов и механизмов. Государственные инициативы в области цифровизации требуют тщательного анализа с точки зрения общественной пользы, экономической эффективности и устойчивости. Функционально-стоимостной анализ помогает оценить, насколько предложенные проекты соответствуют стратегическим целям государства, обеспечивают ли они необходимые услуги гражданам и способствуют ли развитию национальной экономики.

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как метод был впервые обозначен в работах Л. Майлза (Miles, 1989) в прошлом столетии. Л. Майлз разработал этот метод в условиях экономического кризиса, когда компания «General Electric» столкнулась с необходимостью выбора между перспективными и бесперспективными проектами. ФСА позволил компании систематически оценивать проекты, исходя из их функциональных возможностей и связанных с ними затрат, что способствовало более рациональному принятию решений и оптимизации портфеля проектов (Князькова, 2022: 112).

Параллельно с Л. Майлзом Ю. Соболев реализовал схожие идеи по созданию аналогичного способа оценки проектов (Соболев, 1964). Однако его подход был ориентирован больше на задачи оптимизации и улучшения существующих конструкций (Кириллов, Веретехина, 2016: 8). Ю. Соболев подчеркивал важность совершенствования уже разработанных продуктов, что позволяло повысить их конкурентоспособность и адаптировать к изменяющимся требованиям рынка, а Л. Майлз акцентировал внимание на реализации установленных функций продукта, позволяя конструкционным решениям меняться в процессе разработки, Ю. Соболев стремился к постоянному улучшению и оптимизации, что создавало два взаимодополняющих подхода в основе метода функционально-стоимостного анализа. Аналогичную позицию заняли С. Асаи, Р. Варфоломей (Asai, 2020; Bartholomew, 2014).

По мнению исследователей-практиков, под функционально-стоимостным анализом понимается «метод совершенствования объекта исследования путем систематического структурного исследования функциональных возможностей продукта» (Функционально-стоимостный анализ программного обеспечения киберфизической системы офисного здания …, 2019: 20). Он позволяет не только оценить текущие характеристики продукта, но и выявить потенциальные направления для его улучшения. Для конечного потребителя продукта важен функционал, который предоставляет ему объект, и ФСА направлен на анализ оптимизационных возможностей изменения системы для улучшения стоимостных и функциональных показателей.

Применение ФСА в современной разработке программного обеспечения позволяет компаниям и организациям более точно определять требования к продукту, прогнозировать его жизненный цикл и оценивать экономическую эффективность. Например, при разработке нового мобильного приложения ФСА может помочь определить, какие функции являются критически важными для пользователей, какие из них могут быть реализованы с минимальными затратами, а какие требуют дополнительных ресурсов. Это позволяет создать продукт, максимально соответствующий ожиданиям рынка и обладающий конкурентными преимуществами.

Кроме того, ФСА играет важную роль в управлении проектами, позволяя руководителям эффективно планировать бюджет, распределять ресурсы и контролировать процесс разработки. С помощью этого метода можно выявить потенциальные риски и разработать стратегии их минимизации, что способствует успешной реализации проекта в срок и в рамках бюджета.

В контексте публичного сектора ФСА применяется для оценки эффективности государственных цифровых инициатив. Например, при внедрении новой системы электронного здравоохранения ФСА позволяет оценить, насколько предложенные функции системы соответствуют потребностям медицинских учреждений и пациентов, какие затраты связаны с разработкой и поддержкой системы и какую экономическую выгоду она может принести в долгосрочной перспективе. Это помогает государственным органам принимать обоснованные решения и обеспечивать прозрачность и эффективность использования бюджетных средств.

В последние годы метод функционально-стоимостного анализа продолжает развиваться, интегрируясь с новыми технологиями и подходами. В частности, использование больших данных и машинного обучения позволяет проводить более глубокий и точный анализ функциональных возможностей и стоимостных показателей продуктов. Это открывает новые возможности для автоматизации процесса анализа и повышения его эффективности.

Таким образом, функционально-стоимостной анализ является неотъемлемым инструментом процесса разработки и оценки новых продуктов, особенно в условиях стремительной цифровизации. Он позволяет систематически подходить к оценке функциональности и стоимости, обеспечивая создание продуктов, отвечающих высоким требованиям рынка и обладающих высокой конкурентоспособностью. Применение ФСА как в частных, так и в государственных структурах способствует рациональному использованию ресурсов, повышению качества продуктов и достижению стратегических целей.

Выделяются следующие этапы классификации функционально-стоимостного анализа (Дёгтева, 2016: 57).

Предварительный этап – на нем планируется проект исследования, определяются объект и предмет, заинтересованные стороны, задачи и др. На этом этапе также разрабатывается общая концепция исследования, устанавливаются основные критерии оценки и формулируются первоначальные гипотезы, которые будут проверяться в процессе анализа. Важно четко определить цели исследования, чтобы обеспечить его направленность и эффективность.

Подготовительный этап – сбор первичных данных по проекту. Включает в себя идентификацию источников информации, разработку методик сбора данных и их первоначальную обработку. На этом этапе проводится предварительный обзор существующих материалов и документов, а также осуществляется контакт с ключевыми участниками проекта для получения необходимой информации.

Систематизационный этап – обобщение и обработка собранной информации, отделение функциональных возможностей продукта от визуальных, оценка стоимости компонентов, отвечающих за них. Здесь данные структурируются в логическую систему, создаются категории и подкатегории для удобства дальнейшего анализа. Особое внимание уделяется разделению функциональных характеристик продукта от его эстетических и визуальных аспектов, что позволяет более точно оценить стоимость и значимость каждого компонента.

Креативный этап – создание и обсуждение предложений по совершенствованию системы. Привлекаются специалисты различных направлений для генерирования инновационных идей и решений. Проводятся мозговые штурмы, семинары и другие формы коллективного обсуждения, что способствует выработке креативных подходов к оптимизации системы.

Исследовательский этап – апробация предложенных гипотез с оценкой финансовой стоимости и функциональных потенциалов. Здесь проводится тестирование разработанных предложений, оценивается их экономическая эффективность и влияние на функциональность системы. Используются различные методы анализа, включая моделирование, прогнозирование и оценку рисков.

Рекомендательный этап – обсуждение полученных результатов исследовательского этапа. На этом этапе формируются конкретные рекомендации по внедрению предложенных изменений. Обсуждаются возможные пути реализации, учитываются потенциальные препятствия и разрабатываются стратегии их преодоления.

Внедренческий этап – интеграция нового продукта. Включает в себя реализацию разработанных решений, контроль за их использованием и оценку результатов. Важно обеспечить эффективное управление процессом внедрения, чтобы минимизировать риски и гарантировать достижение поставленных целей.

Рассмотрим применение ФСА. Изначально система была направлена на физическую продукцию, но с совершенствованием метода оценки расширился спектр применения модели оценки. На сегодняшний день ФСА используют: в сферах услуг (Филиппова, 2021), на предприятиях (Шоге-нов и др., 2008), в курортных комплексах (Шогенова, Кусов, 2010), при анализе программ подготовки педагогических кадров (Аглиуллина, 2020), в автоматизации систем документооборота (Берсенева, Михайлов, 2022), для оценки эффективности аптечных организаций (Третьякова, 2007), для менеджмента (Бузов и др., 2022; Costello, 2019), в нефтегазовой сфере (Карлина, Тарасова, 2018), IT-продуктах (Крылов и др., 2016) и др. Встречается множество вариаций применения методики, но в рамках нашей исследовательской работы мы использовали ее по отношению к программному продукту федерального органа власти по соответствующему заказу. Дополнительно ФСА позволяет не только оценить текущую эффективность системы, но и выявить потенциальные области для инноваций и дальнейшего развития, что делает ее незаменимым инструментом в современном управлении проектами.

Объектом функционально-стоимостного анализа является система ознакомления сотрудников Пермьстата с различными документами. Без ее использования нахождение необходимого файла на общем диске занимает значительное время. Кроме того, для подтверждения ознакомления сотрудник должен ставить свою подпись на бумажном документе у руководителя подразделения, что также связано с временными затратами. Информационная система позволяет удобно структурировать документы по разделам и легко просматривать их. Также с ее помощью можно быстро отметить факт ознакомления, поставив соответствующую цифровую отметку. Более того, система обеспечивает надежное хранение и защиту документов, снижая риск потери важной информации или несанкционированного доступа к ней. Автоматизация процесса также способствует повышению прозрачности и подотчетности, что важно для соблюдения нормативных требований и внутренних стандартов организации.

Существует предположение, что проект системы может уступать с точки зрения затрат и качества предоставляемых услуг (Ерина, 2009; Zhang et al., 2021). ФСА помогает выявить потенциал для сокращения затрат при сохранении или улучшении уровня функциональности. Это достигается путем детального анализа всех компонентов системы, выявления избыточных или неэффективных элементов, а также оптимизации процессов для повышения общей производительности. В результате такого анализа можно разработать рекомендации по перераспределению ресурсов, улучшению процессов и внедрению новых технологий, что позволит достичь желаемого баланса между затратами и качеством предоставляемых услуг.

Цель настоящего исследования – снизить стоимость разработки информационной системы для федерального органа на 10 % при незначительном уменьшении уровня ее функциональности.

Задачи:

-

1. Провести структурный и функциональный анализ.

-

2. Выполнить стоимостной анализ структуры.

-

3. Оценить значимость (полезность) функций.

-

4. Связать функции и структуру (какие части структуры какие функции реализуют).

-

5. Определить стоимость функций.

-

6. Сопоставить значимость функций и их стоимость.

-

7. Применить функционально-идеальное моделирование.

-

8. Переоценить значимость и стоимость функций и структур.

-

9. Проанализировать выполненные усовершенствования системы.

При проведении функционального анализа была составлена иерархия функций системы для федерального органа государственной статистики «Пермьстат». Первый уровень обозначен 6 функциями, которые приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Значимость функций информационной системы Пермьстата 1

Table 1 – Significance of Permstat Information System Functions

|

Название |

Вес, % |

|

1. Управлять документами |

35 |

|

2. Управлять разделами документов |

15 |

|

3. Сгенерировать отчет |

20 |

|

4. Обеспечить безопасность |

15 |

|

5. Управлять пользователями |

10 |

|

6. Управлять подразделениями |

5 |

Эта иерархия позволяет наглядно представить взаимосвязи между различными функциями системы, а также определить ключевые области, требующие особого внимания при оптимизации. Кроме того, иерархическая структура способствует более глубокому пониманию функциональных требований и их влияния на общую эффективность системы.

Определим значимость функций путем присвоения им локального веса. Он выражен числом от 0 до 100, где 0 % указывает на абсолютную неважность функции, а 100 % – на максимальную важность. Сумма локальных весов равна 100 %. Вес функции определяется на основе экспертной оценки или анализа с учетом их влияния на достижение общих целей проекта, приоритетности и взаимосвязи с другими функциями. Этот процесс включает в себя не только количественную оценку, но и качественный анализ, позволяющий учитывать субъективные аспекты и опыт специалистов. Важно обеспечить объективность и достоверность оценок, чтобы результат функционально-стоимостного анализа был максимально точным и полезным для принятия управленческих решений.

Осуществим декомпозицию функции «Управлять документами» с первого уровня. Процесс этот представлен в табл. 2. Декомпозиция позволяет разделить сложные функции на более управляемые и понятные подфункции, что упрощает применение ФСА. Путем разбиения функций на более мелкие можно выявить возможности оптимизации. Сумма локальных весов для второго уровня также составляет 100 %.

Таблица 2 – Декомпозиция функции «Управлять документами»1

Table 2 – Decomposition of the “Manage Documents” Function

|

Название |

Вес, % |

|

F1. Удалить документ |

5 |

|

F2. Загрузить документ |

35 |

|

F3. Посмотреть документ |

20 |

|

F4. Ознакомиться с документом |

35 |

|

F5. Изменить |

5 |

Для расчета глобального веса каждой функции системы, представленной в табл. 3, применялся метод анализа иерархий. Глобальный вес определялся как произведение всех локальных весов, которые предшествовали данной функции на предыдущих уровнях декомпозиции. Этот подход обеспечивает комплексную оценку значимости каждой функции в контексте всей системы. В результате сумма всех глобальных весов составляет 100 %, что гарантирует полное распределение значимости между всеми функциями системы.

Таблица 3 – Список функций с глобальным весом2

Table 3 – List of Functions with Global Weights

|

Действие |

Объект |

Уточнение |

Глобальный вес, % |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1. Управлять документами |

F1. Удалить документ |

1,75 |

|

|

F2. Загрузить документ |

F2.1. Из локальной файловой системы |

9,8 |

|

|

F2.2. Из облачного хранилища |

2,45 |

||

|

F3. Посмотреть документ |

F3.1. Один в модальном окне браузера |

3,15 |

|

|

F3.2. Все документы |

3,15 |

||

|

F3.3. Путем скачивания |

0,7 |

||

|

F4. Ознакомиться с документом |

F4.1. Поставив отметку об ознакомлении |

12,25 |

|

|

F5. Изменить |

F5.1. Название документа |

0,525 |

|

|

F5.2. Раздел документа |

0,525 |

||

|

F5.3. Разрешение ознакомления |

0,175 |

||

|

F5.4. Файл документа |

0,525 |

||

|

2. Управлять разделами документов |

F6. Добавить раздел |

5,25 |

|

|

F7. Изменить раздел |

2,25 |

||

|

F8. Удалить раздел |

F8.1. С удалением всех документов |

0,6 |

|

|

F8.2. Без удаления документов |

0,9 |

||

|

F9. Выводить список разделов |

1,5 |

||

|

F10. Отображать вкладки |

4,5 |

||

|

3. Сгенерировать отчет |

F11. Выгружать отчеты |

F11.1. Excel |

4 |

|

F11.2. PDF |

2,4 |

||

|

F11.3. Печать |

1,6 |

||

|

F12. Сформировать отчет |

F12.1. Фильтрация по параметрам событий ознакомления |

4,2 |

|

|

F12.2. Поиск по параметрам |

4,2 |

||

|

F12.3. Сортировка |

3,6 |

||

1 Составлено авторами.

2 Рассчитано и составлено авторами.

Продолжение таблицы 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

4. Обеспечить безопасность |

F13. По логину и паролю |

6 |

|

|

F14. По ФИО |

9 |

||

|

5. Управлять пользователями |

F15. Добавить |

F15.1. С правами администратора |

1,8 |

|

F15.2. С правами редактора |

0,45 |

||

|

F15.3. С правами обычного пользователя |

2,25 |

||

|

F16. Редактировать |

F16.1. Права пользователя |

0,2 |

|

|

F16.2. Подразделение пользователя |

0,7 |

||

|

F16.3. Имя пользователя |

0,1 |

||

|

F16.4. Пароль пользователя |

1 |

||

|

F17. Удалить |

3,5 |

||

|

6. Управлять подразделениями |

F18. Добавить |

1,5 |

|

|

F19. Изменить \ |

F19.1. Название подразделения |

1 |

|

|

F20. Удалить |

1 |

||

|

F21. Выводить список |

1,5 |

||

Определим стоимость компонентов с помощью экспертного метода (Пчельникова-Гротова, 2023) с учетом сведений среднерыночных заработных плат разработчиков программного обеспечения (ПО) в Пермском крае. В табл. 4 представлена структура информационной системы Пермьстата и оценка стоимости каждого компонента. Изначально выраженная в рублях, она была пересчитана и представлена в процентах, обозначив долю затрат на каждый компонент. Стоимость проекта составила около 373 тыс. руб., срок его реализации – 5 рабочих недель для команды из 3 чел. (аналитик, разработчик и тестировщик).

Таблица 4 – Структура информационной системы со стоимостью1

Table 4 – Structure of Information System with Cost

|

Модуль |

Итоговая стоимость, руб. |

Нормированная стоимость, % |

||

|

1. Документы |

M1. Список документов |

14 728,10 |

3,95 |

|

|

M2. Хранение |

M2.1. Загрузка |

19 462,78 |

5,22 |

|

|

M2.2. Скачивание |

18 006,87 |

4,83 |

||

|

M3. Ознакомление |

26 798,33 |

7,18 |

||

|

M4. Просмотр |

15 731,46 |

4,22 |

||

|

M5. Редактирование |

18 843,74 |

5,05 |

||

|

2. Разделы документов |

M6. Создание |

13 263,60 |

3,56 |

|

|

M7. Редактирование |

14 025,64 |

3,76 |

||

|

M8. Список |

17 434,87 |

4,67 |

||

|

M9. Вкладки по разделам |

23 250,01 |

6,23 |

||

|

3. Отчеты |

M10. Экспорт |

15 955,96 |

4,28 |

|

|

M11. Фильтрация |

20 399,78 |

5,47 |

||

|

M12. Полнотекстовый поиск |

15 718,96 |

4,21 |

||

|

M13. Сортировка |

10 516,41 |

2,82 |

||

|

4. Безопасность |

M14. Шифрование пароля |

15 720,46 |

4,21 |

|

|

M15. Аутентификация |

17 055,33 |

4,57 |

||

|

М16. Управление пользователями |

М16.1. Создание |

19 411,15 |

5,20 |

|

|

М16.2. Редактирование |

16 945,87 |

4,54 |

||

|

М17. Разделение прав доступа |

19 380,74 |

5,20 |

||

|

5. Подразделения |

М18. Создание |

13 417,19 |

3,60 |

|

|

М19. Редактирование |

13 392,60 |

3,59 |

||

|

М20. Список |

13 548,14 |

3,63 |

||

Расширяя данный анализ, следует отметить, что декомпозиция функций не только структурирует систему, но и позволяет глубже понять взаимосвязи между различными компонентами. Такой подход обеспечивает более точное распределение ресурсов и способствует выявлению ключевых областей, требующих особого внимания при оптимизации. Кроме того, применение метода анализа иерархий для расчета глобальных весов позволяет учитывать приоритеты и важность каждой подфункции в общем контексте системы, что способствует более обоснованному принятию управленческих решений.

В рамках функционально-стоимостного анализа детальная декомпозиция функций служит основой для последующего анализа затрат и определения эффективности использования ресурсов. Разбиение функций на подфункции позволяет не только выявить потенциальные зоны для сокращения затрат, но и определить области, где возможны инвестиции для повышения общей производительности системы. Например, высокая доля веса функции F2 «Загрузить документ» указывает на значительную важность процесса загрузки документов, что может мотивировать разработчиков сосредоточиться на его оптимизации для повышения общей эффективности системы.

Кроме того, экспертный метод оценки стоимости компонентов, основанный на региональных данных о заработных платах, обеспечивает реалистичную и актуальную оценку затрат, что является критически важным для точного планирования бюджета проекта. Такой подход позволяет учитывать специфические экономические условия региона, что повышает точность и достоверность оценки стоимости проекта. В результате применение данных методов декомпозиции и оценки стоимости способствует созданию сбалансированной и экономически обоснованной информационной системы, соответствующей требованиям и ожиданиям пользователей.

Таким образом, представленный процесс декомпозиции и оценки стоимости функций является фундаментальным этапом в разработке эффективной и оптимизированной информационной системы. Он обеспечивает структурированное и детализированное понимание системы, что является необходимым условием для успешного внедрения и дальнейшего развития проекта.

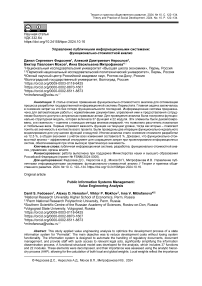

Объединим соответствующие функции с модулями (Молев, Молев, 2012) (рис. 1). На функционально-структурной модели каждая функция соединена с теми компонентами, которые её реализуют, а каждый компонент – с теми функциями, в реализации которых он принимает участие. Такой подход позволяет наглядно представить взаимосвязи между функциональными элементами системы и их техническими реализациями, обеспечивая целостное понимание архитектуры информационной системы.

Рисунок 1 – Фрагмент функционально-структурной модели

-

Figure 1 – Fragment of Functional-Structural Model

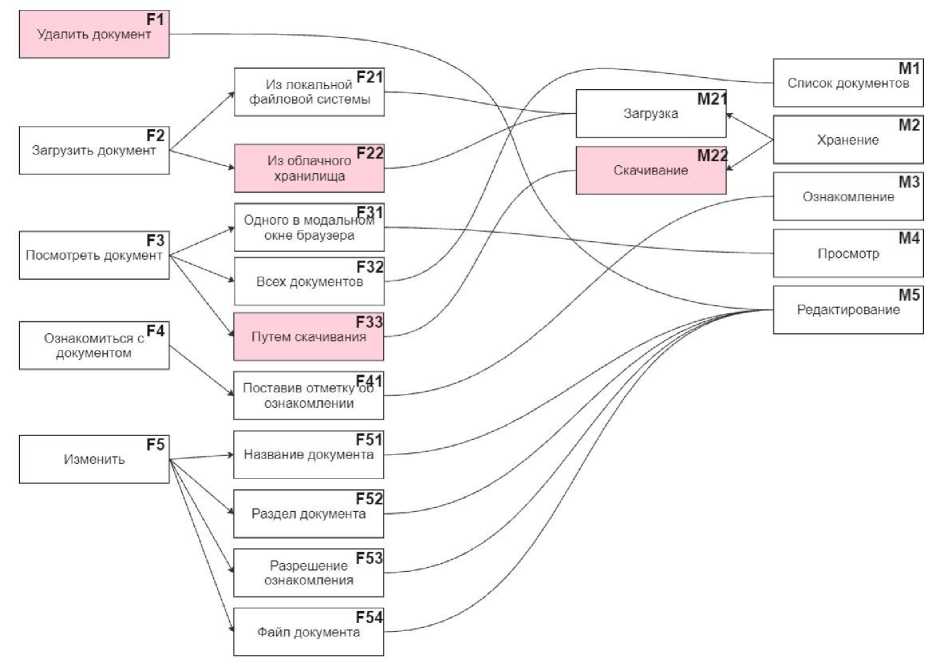

Сопоставим стоимость и значимость функций системы (рис. 2).

Чем ближе полученное значение к единице, тем соотношение стоимости и значимости лучше, то есть функция сбалансирована по значимости и стоимости. Если значение значимости – стоимость функции больше 1, то значимость превышает стоимость её реализации. А если меньше 1, то стоимость функции выше её значимости. Для модулей показатели рассчитываются аналогичным образом. Такой анализ позволяет выявить оптимальное соотношение между затратами и полезностью каждой функции, что является ключевым аспектом при планировании и оптимизации ресурсов проекта.

F1 Удалить докумет

F2.1 Загрузить документ Из локальной файловой системы

F2.2 Загрузить документ Из облачного хранилища

F3.1 Посмотреть документ Загрузить документ, Одного в модальном окне браузера

F3.2 Посмотреть документ Всех документов

F3.3 Посмотреть документ Путем скачивания

F4.1 Ознакомиться с документом Поставив отметку об ознакомлении

F5.1 Изменить Название документа

F5.2 Изменить Раздел документа

F5.3 Изменить Разрешение ознакомления

F5.4 Изменить Файл документа

0,13 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00

Рисунок 2 – Значимость – стоимость функций системы

-

Figure 2 – Significance – Value of System Functions

Функция «F3.3 Посмотреть документ путем скачивания» представляет низкую значимость для проекта при высокой стоимости её реализации. Это свидетельствует о том, что ресурсы, затраченные на реализацию данной функции, могут быть не оправданы с точки зрения её полезности для пользователей системы. Далее, необходимо осуществить отбор функций и модулей для применения к ним метода функционально-идеального моделирования. Этот метод направлен на улучшение эффективности системы путём оптимизации или удаления функций, которые не имеют достаточной ценности.

По итогам анализа выявлены функции, значимость – стоимость которых показывает наибольшее отклонение от единицы. Среди имеющих очень высокую стоимость, а значимость – крайне низкую можно назвать следующие: «F3.3 Посмотреть документ путем скачивания», «F9. Выводить список разделов». Они требуют пересмотра их необходимости и целесообразности дальнейшего развития. Функции, значимость которых высокая, а стоимость низкая: «F1. Удалить документ», «F2.2. Загрузить документ из облачного хранилища», «F17. Удалить пользователя». Они являются приоритетными для дальнейшего улучшения и могут быть дополнительно развиты для повышения общей эффективности системы.

Функционально-идеальное моделирование заключается в применении эвристик идеализации (Байбурин и др., 2023): функцию выполняют другие компоненты, функция выполняется «сама собой», функция не нужна. Этот метод позволяет определить, какие функции могут быть оптимизированы или исключены без потери функциональности системы.

Применим эвристики к функции «F9. Выводить список разделов».

Функции выполняют другие компоненты: администратор и редактор могут перейти во вкладки, которые представляют собой список разделов. С помощью них они могут выполнить необходимые операции. Это снижает необходимость отдельной функции для вывода списка разделов, так как её потенциал уже частично реализован в других компонентах системы.

Функция выполняется (сама собой): у администратора и редактора может храниться список разделов в Excel, но это неудобно. Однако данная эвристика не подходит для текущей ситуации, так как использование Excel для хранения списка разделов не обеспечивает необходимой интеграции и удобства использования внутри информационной системы.

Функция не нужна: пользователи не пользуются разделом, так как все документы из него не востребованы. Однако такое маловероятно, поэтому данную эвристику также не применяем. Большинство пользователей нуждаются в структурированном списке разделов для эффективного поиска и управления документами.

По итогам анализа была выбрана эвристика «Функцию выполняют другие компоненты», так как её реализация соответствует информационной системе ознакомления с документами для сотрудников Пермьстата. Это позволяет уменьшить избыточность функций и улучшить общую производительность системы за счёт более рационального распределения задач между компонентами.

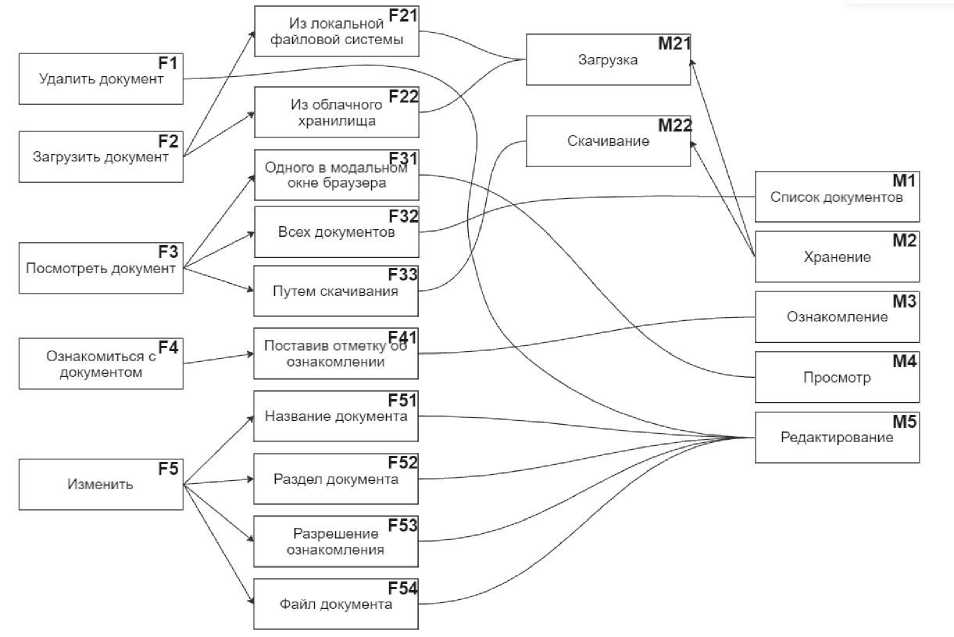

На основании функционально-идеального моделирования были отобраны функции и модули, которые не вошли во вторую итерацию функционально-стоимостного анализа. При проведении второй итерации была переоценена стоимость и значимость функций и модулей. Третья итерация ФСА произошла по аналогичной схеме. По ее итогам сформировалась новая функционально-структурная модель проекта (рис. 3). Удалены следующие функции и модули: F1, F2.2, M2.2, F3.3, M8, F9, F11.2, F11.3, F15.3, F17. Это позволило сократить избыточные расходы и сфокусироваться на наиболее значимых функциях, что повысило общую эффективность и производительность системы.

Рисунок 3 – Фрагмент функционально-структурной модели

Figure 3 – Fragment of Functional-Structural Model

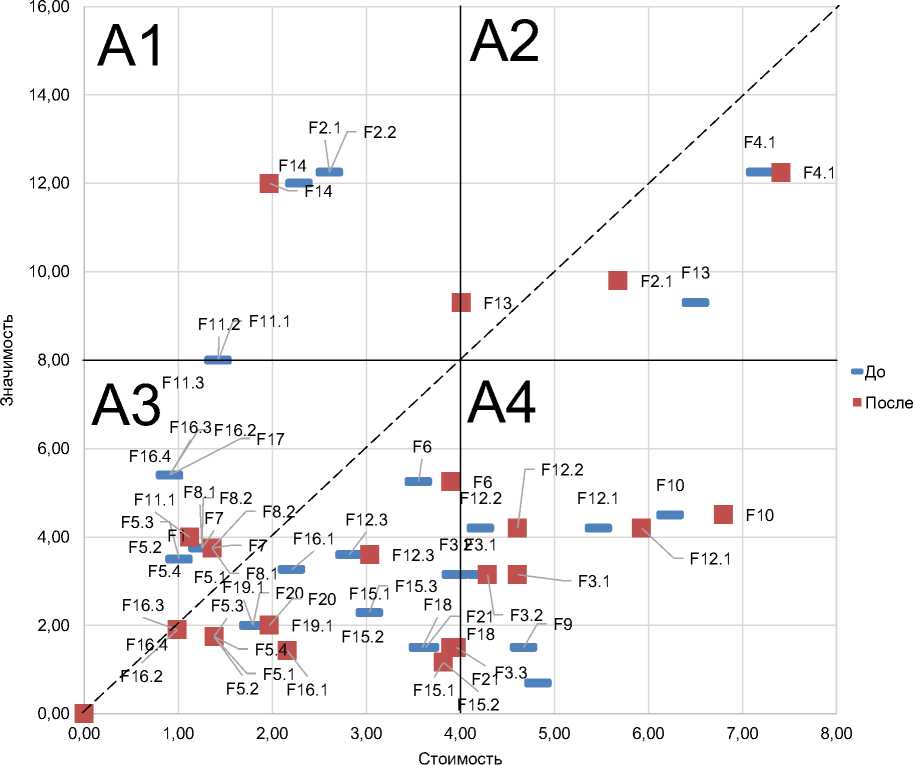

На рис. 4 изображена точечная диаграмма, которая поделена на 4 сектора. А1 – это сектор с наименьшей стоимостью и с наибольшей значимостью, в нём располагается функция F14. А2 является сектором повышенной стоимости и значимости. В сектор А4 попадают самые дорогие функции при наименьшей значимости для пользователя (рис. 4). Такая классификация позволяет визуально определить приоритетные области для оптимизации и распределения ресурсов, а также выявить функции, требующие пересмотра или замены.

В секторе А3 расположилось наибольшее количество функций проекта. Чем ближе к диагональной пунктирной линии, тем более они сбалансированы по стоимости и значимости для пользователя (Сенченко, 2012: 110). Это означает, что функции, расположенные близко к этой линии, демонстрируют оптимальное соотношение между затратами на их реализацию и полезностью для конечных пользователей системы. Они являются ключевыми элементами системы, обеспечивая её стабильную и эффективную работу без избыточных затрат.

Подводя итог ФСА, в табл. 5 оценим усовершенствование проекта. Удалось сэкономить 12,5 % его стоимости, что эквивалентно 48 тыс. руб. С учётом затрат на реализацию ФСА для Пермьстата (около 18 тыс. руб.), итоговая стоимость разработки информационной системы ознакомления с документами для сотрудников Пермьстата сократится на 30 тыс. руб., что составит 8 % бюджета проекта.

Рисунок 4 – Диаграмма “Проблемность – полезность” функций до и после воздействия»

Figure 4 – Diagram “Problematic – Utility” of Functions before and after Intervention

Таблица 5 – Оценка усовершенствований проекта для Пермьстата1

Table 5 – Assessment of Project Improvements for Permstat

|

Период |

Суммарная значимость функций, % |

Суммарная стоимость компонентов, % |

|

До |

100,00 |

100,00 |

|

После |

94,72 |

87,54 |

|

Изменение |

–5,28 |

–12,46 |

Применение функционально-стоимостного анализа для проекта не всегда является обоснованным по причине сложности и высоких трудозатрат на реализацию (Бердиева и др., 2024). Небольшие проекты с бюджетом до 500 тыс. руб. могут эффективно реализовываться и без ФСА, однако для крупных проектов с высоким бюджетом эффективность является более обоснованной.

Расширяя данный анализ, необходимо рассмотреть историческую перспективу применения функционально-стоимостного анализа в управлении проектами. Как методологический инструмент, он зародился в середине XX в. и с тех пор претерпел значительные изменения, адаптируясь к потребностям различных отраслей промышленности и информационных технологий. Исторически этот метод использовался преимущественно в крупных корпорациях и государственных учреждениях, где сложность проектов требовала системного подхода к оценке и оптимизации затрат. В контексте современных информационных систем ФСА приобретает новое значение, связанное с быстрым развитием технологий и повышением требований к качеству и эффективности программных продуктов. Внедрение его позволяет не только экономически обоснованно распределять ресурсы, но и улучшать функциональные характеристики системы, что непосредственно влияет на удовлетворенность конечных пользователей и успешность проекта в целом.

1 Рассчитано авторами.

Исторически успешные примеры применения ФСА можно найти в различных государственных проектах, где необходимость рационального использования бюджетных средств была особенно актуальна. Использование ФСА в таких условиях способствовало повышению прозрачности процессов управления проектами, снижению рисков перерасхода бюджета и улучшению качества конечных продуктов. Эти аспекты подтверждают актуальность и необходимость использования ФСА при разработке сложных информационных структур, таких как система ознакомления с документами для сотрудников Пермьстата.

Кроме того, исторический анализ показывает, что интеграция ФСА с другими методами управления проектами, такими как метод критического пути или agile-подходы, позволяет значительно повысить гибкость и адаптивность проектных процессов. Это особенно важно в условиях динамично меняющихся требований и ограничений, характерных для современных информационных технологий. Таким образом, ФСА выступает не только как инструмент оценки затрат и значимости функций, но и как важный элемент комплексного управления проектами, обеспечивая их успешную реализацию в условиях неопределённости и высоких требований к качеству.

В заключение отметим, что функционально-стоимостной анализ представляет собой мощный инструмент, позволяющий эффективно управлять ресурсами и оптимизировать процессы разработки информационных систем. Его применение в проекте для Пермьстата демонстрирует значительные экономические выгоды и повышает общую эффективность системы. Однако важно учитывать контекст и специфику проекта при выборе методов анализа, чтобы обеспечить максимальную отдачу от внедрения ФСА и достичь поставленных целей с минимальными затратами и рисками.

Список литературы Управление публичными информационными системами: функционально-стоимостной анализ

- Аглиуллина Д.Р. Основные этапы функционально-стоимостного анализа // Вестник науки. 2020. Т. 1, № 6 (27). С. 44-47.

- Байбурин А.Х., Толкынбаев Т.А., Кочарин Н.В. Функционально-стоимостной анализ технологии забивных свай // Эксперт: теория и практика. 2023. № 3 (22). С. 46-57. https://doi.org/10.51608/26867818_2023_3_46.

- Бердиева О.Г., Реджепова А.С., Ходжаев Р.К. Функционально-стоимостный анализ: эффективность и инновации в экономическом анализе // Вестник науки. 2024. Т. 1, № 2 (71). С. 12-15.

- Берсенева Е.А., Михайлов Д.Ю. Совершенствование модели кодирования диагноза посредством внедрения автоматизированной системы поддержки кодирования. Результат функционально-стоимостного анализа // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2022. Т. 30, № 1. С. 123-128. https://doi.org/ 10.32687/0869-866X-2022-30-1-123-128.

- Бузов П.А., Жихарев А.Г., Маторин С.И. Функционально-стоимостной анализ для системы менеджмента качества // Научный результат. Информационные технологии. 2022. Т. 7, № 2. С. 35-41. https://doi.org/10.18413/2518-1092-2022-7-2-0-4.

- Дёгтева В.С. Методология функционально-стоимостного анализа // Инновационная наука. 2016. № 5-1 (17). С. 56-59.

- Ерина Н.М. Методологические основы эколого-экономического моделирования развития урбанизированных территорий // Terra Economicus. 2009. № 4-2. С. 277-280.

- Карлина Е.П., Тарасова А.Н. Функционально-стоимостной анализ как метод повышения эффективности бизнес-процессов нефтегазодобывающих компаний // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2018. № 4. С. 36-44. https://doi.org/10.24143/ 2073-5537-2018-4-36-44.

- Кириллов А.В., Веретехина С.В. Становление и развитие функционально-стоимостного анализа в управлении персоналом // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2016. Т. 5, № 2. С. 5-9. https://doi.org/10.12737/19605.

- Князькова В.С. Развитие функционально-стоимостного анализа и особенности его применения при проектировании программных продуктов // n-Economy. 2022. Т. 15, № 5. С. 111-121. https://doi.org/10.18721/JE.15507.

- Крылов А.Н., Козляева Е.В., Крылова И.Ю. Некоторые аспекты коммерциализации 1Т-продуктов // Экономический вектор. 2016. № 1 (4). С. 10-13.

- Молев М.Д., Молев А.М. Совершенствование управления предприятием с использованием методики функционально-стоимостного анализа // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2012. № 10. С. 311-313.

- Пчельникова-Гротова О.Н. Повышение качества продукции на основе системы функционально-стоимостного анализа // Надежность и качество сложных систем. 2023. № 1 (41). С. 5-12. https://doi.org/10.21685/2307-4205-2023-1-1.

- Сенченко С.А. Информационные технологии функционально-стоимостного анализа // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 8 (133). С. 106-114.

- Соболев Ю.М. Экономический анализ и поэлементная отработка конструктивного решения. Пермь, 1964. 68 с.

- Третьякова Е.А. Оценка эффективности основных функций аптечных организаций на примере аптек г. Перми // Бюллетень сибирской медицины. 2007. Т. 6, № 1. С. 116-120.

- Филиппова М.И. Функционально-стоимостной анализ в сфере услуг // Вестник науки. 2021. Т. 1, № 2 (35). С. 108-114.

- Функционально-стоимостный анализ программного обеспечения киберфизической системы офисного здания / Э.А. Нега-нова [и др.] // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления. 2019. № 29. С. 7-31.

- Шогенов А.М., Хакиев А.А., Виндижев Ч.Х. Управление деятельностью регионального производственного комплекса на основе функционально-стоимостного анализа // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6, № 3-3. С. 311-314.

- Шогенова Ф.Б., Кусов С.Б. Функционально-стоимостный анализ региональных аспектов системы стратегического управления туристско-рекреационного комплекса // Terra Economicus. 2010. Т. 8, № 4-3. С. 164-168.

- Asai S. An Analysis of Revising Article-Processing Charges for Open Access Journals between 2018 and 2020 // Association of Learned and Professional Society Publishers. 2020. Vol. 34, iss. 2. https://doi.org/10.1002/leap.1334.

- Bartholomew R. Science for Sale: the Rise of Predatory Journals // Journal of the Royal Society of Medicine. 2014. Vol. 107, iss. 10. P. 384-385. https://doi.org:10.1177/0141076814548526.

- Costello E. Bronze, Free or Fourrée? An Open Access Commentary // Science Editing. 2019. Vol. 6, iss. 1. P. 69-72. https://doi.org:10.6087/kcse. 157.

- Miles L. Techniques of Value Analysis and Engineering // Ekistics. 1989. Vol. 56, iss. 336/337. P. 119-121.

- Zhang Z., Hernandez K., Savage J., Li S., Miller D. Uniform Genomic Data Analysis in the NCI Genomic Data Commons // Nature Communications. 2021. Vol. 12, iss. 1226. P. 1-11. https://doi.org:10.1038/s41467-021-21254-9.