Управление развитием агломерации в условиях множества конкурирующих целей: задачи и решения

Автор: Окрепилов В.В., Коршунов И.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Государственное управление

Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Появление нового объекта в системе государственного управления - агломерации - вызывает необходимость разработки и определения набора показателей, которыми будут измеряться экономический рост и развитие агломераций. Эта управленческая проблема обосновывает актуальность исследования, цель которого - оценить информационно-аналитическую достаточность и качество показателей, рекомендуемых к применению при разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших агломераций и определяемых документами стратегического планирования федерального уровня, на примере Санкт-Петербургской агломерации. Методологической основой исследования являются публикации российских и зарубежных ученых и экспертов по проблеме пространственного развития и управления городскими агломерациями; действующая система законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные аспекты национальной политики пространственного развития; данные официальной статистики. На основании результатов, полученных в ходе исследования, сделаны выводы: 1) показатели оценки экономического роста агломераций, которые однозначно определены федеральными документами стратегического пространственного планирования, можно принять в качестве минимально достаточных и исключительно для реализации предельно сокращенной версии экспресс-анализа; 2) процесс институционализации управления городскими агломерациями не завершен; на текущем этапе мы имеем дело с «мягкой» формой как требований к определению состава и границ агломераций, так и правил формирования долгосрочных программ развития агломераций; 3) необходимо развивать имеющийся опыт создания стратегических планов развития городских агломераций. Новая методология должна сочетать современные концепции пространственного развития, позволяющие найти компромисс между государственным контролем и потенциалом управления агломерациями; преодолеть проблему фрагментации управления и размытости институциональной структуры управления агломерацией; использовать инструменты экономики качества (метрологию, стандартизацию и управление качеством) при разработке стратегий и долгосрочных планов развития городских агломераций.

Городские агломерации, стратегическое планирование, пространственное развитие, индикаторы планирования, качество управления, качество планирования, экономика качества, санкт-петербургская агломерация

Короткий адрес: https://sciup.org/147243375

IDR: 147243375 | УДК: 332.02 | DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.3

Текст научной статьи Управление развитием агломерации в условиях множества конкурирующих целей: задачи и решения

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-10090, и гранта Санкт-Петербургского научного фонда при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук.

Ключевым концептом действующей «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»1 (далее – Стратегия) выступает политика поляризованного развития. Документом определены приоритеты пространственного развития, представляющие агломерацию в качестве драйвера роста территории; приоритеты развития инфраструктурного каркаса и границы макрорегионов. Появление нового объекта в системе государственного управления – агломерации – вызывает необходимость разработки и определения набора показателей, которыми будут измеряться экономический рост и развитие агломераций, что стимулирует исследования как в области обоснования модели управления агломерацией (Доклад о состоянии…, 2021), так и в области формирования подходов к оценке (Растворцева, Манаева, 2023; Фаузер, Смирнова, 2023). В настоящее время, характеризующееся сдвигами в социальной структуре общества и экономике, геополитическим кризисом, названные вопросы крайне актуальны для России и не менее актуальны за рубежом (Castan Broto еt al., 2019; Bell еt al., 2020; Gran-qvist еt al., 2020). Это обосновывает значимость «качества управления, в том числе повышение качества планирования» (Окрепилов, 2021а). Процесс управления критически зависим от информации – решения принимаются на основе полученной информации (в том числе по планированию), а применение составляющих экономики качества – стандартизации, метрологии, управления качеством – повышает эффективность и качество планирования, что подтверждается опытом создания стратегических документов.

Эта управленческая проблема и обосновывает актуальность настоящего исследования. Его цель – оценить информационно-аналитическую достаточность и качество показателей, рекомендуемых к применению при разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших агломераций и определяемых документами стратегического планирования федерального уровня, на примере Санкт-Петербургской агломерации. Таким образом, объектом исследования является Санкт-Петербургская агломерация, относящаяся к категории крупнейших городских агломераций2.

Для достижения цели в исследовании поставлены и решены следующие задачи:

-

1) установлены показатели оценки экономического роста агломераций, которые однозначно определены федеральными документами стратегического пространственного планирования;

-

2) проведен ретроспективный анализ состояния социально-экономической системы Санкт-Петербургской агломерации на основе показателей, однозначно определяемых документами стратегического планирования федерального уровня;

-

3) выявлены основные тенденции пространственного и социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации.

На основании результатов, полученных в ходе решения задач, сделаны выводы о достаточности рекомендуемого набора показателей для определения основных параметров эконо- мического роста агломерации с целью принятия стратегических решений и понимания вызовов развитию агломерации.

Методика исследования и данные

Методологической основой исследования являются публикации российских и зарубежных ученых и экспертов по проблеме пространственного развития и управления городскими агломерациями; действующая система законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные аспекты национальной политики пространственного развития; данные официальной статистики.

Приступая к обсуждению методики исследования, необходимо принимать во внимание следующий факт, который добавляет сложности в области управления развитием городских агломераций. Это отсутствие законодательного закрепления понятия городской агломерации, критериев отнесения территорий к числу таковых, методики определения границ агломераций. Существующие «Методические рекомендации по разработке долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций»3 (далее – Методические рекомендации), обсуждаемые ниже, представляют лишь рекомендации к определению состава крупных и крупнейших городских агломераций, предлагая перечень муниципальных образований, рекомендуемых к включению в их состав. В результате, как утверждают эксперты Института экономики города, опираясь на результаты проведенного ими исследования, сегодня наблюдается ситуация, когда «представление о составе агломераций, существующее в субъектах Российской Федерации и отраженное в том числе в действующих документах планирования, в большинстве случаев расходится, и порой радикально, с рекомендованным Методическими рекомендациями составом»4. Здесь отметим, что в отношении Санкт-Петербургской агломерации наблюдается совпадение мнений о ее составе как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта Российской Федерации. Одни и те же территории определены и Методическими рекомендациями, и законом Ленинградской области5.

Как отмечается в исследовании Л.В. Мельниковой, представляющем анализ эволюции «идей об эффективности и равенстве в пространственном развитии экономики» (Мельникова, 2022) за период с 1990-х годов до настоящего времени, модель поляризованного развития, опирающаяся на «идею о принципиальной роли агломерации в экономическом росте» (Мельникова, 2022), получила приоритет в российской региональной политике во втором десятилетии XXI века. В 2017 году «дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций», было определено одним из результатов государственной политики регионального развития Российской Федерации, который необходимо достичь к 2025 году6. Разработанные в 2018 году национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации сперва до 2024 года7, а затем до 2030 года8, и «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»9 выделили как один из вызовов территориальные различия в уровне жизни, а «появление и развитие новых центров экономического роста» обозначили в качестве ответа на этот вызов.

Согласно упомянутому выше плану, усиление межрегиональных связей должно обеспечить улучшение связанности центров экономического роста между собой и создать стимулы к дополнительному развитию как самих центров, так и территорий между ними. Это должно привести к росту качества жизни на всей территории страны не за счет перераспределения ресурсов, а за счет экономического развития территорий, что повышает значение управления центрами экономического роста. Одновременно в документе отмечается его роль – сформировать «верхнеуровневую систему показателей и основные задачи (факторы и описание требуемых действий внутри них)»10. Такое решение обосновывалось намерением обеспечить оперативную гибкость механизма управления достижением национальных целей развития. В результате – детализация задач, мероприятий, инструментов, а также индикаторов – переносится в национальные проекты, государственные программы, региональные проекты и государственные программы регионов. Аргумент – повышение эффективности управления и обеспечение прямой связи программ с работой по достижению национальных целей развития.

В итоге задача формирования такого важного контура системы управления агломерациями (центрами экономического роста), как система показателей и методология их формирования, переносится на уровень конкретных проектов и программ, которые будут запланированы к реализации в совершенно определенных территориях, где, собственно, и размещаются агломерации. Учитывая совокупность национальных целей, многообразие проблем и различие уровня их приоритетности в границах конкретной территории (Коршунов, 2023), а также то, что собственно агломерация как на- циональная цель не определена этими документами, очевидно, следует предположить, что имеется несколько вариантов развития событий в части выстраивания контура системы управления агломерациями.

Первый вариант. Широкая вариативность набора показателей для управления агломерациями, которая обусловлена:

-

1) наличием значительного числа субъектов управления (ответственные за реализацию программы / проекта, обусловленных национальными целями развития), поскольку с большой вероятностью можно предположить, что на территории отдельного региона будет реализовываться не единичная программа / проект, а некоторая их совокупность;

-

2) наличием большой совокупности национальных проектов, государственных программ, региональных проектов и государственных программ регионов, которые будут реализовываться на территории;

-

3) различным уровнем внимания к агломерационным процессам и отдельным аспектам этого процесса, различными подходами, объясняемыми спецификой конкретных проектов/ программ, уровнем, на котором они разрабатываются (государственный/региональный/му-ниципальный), что будет приводить к концентрации внимания на определенном круге задач и соответствующих этим задачам измеряемых показателях.

Второй вариант. Стандартный набор показателей, рекомендуемый (или обязательный) к применению на всех уровнях управления агломерационными процессами, зафиксированный в методических указаниях, подготовленных на федеральном уровне. Подготовка методических указаний потребует от федерального уровня управления выбора определенной теоретической концепции, на которой будет выстраиваться методика, определяющая эти показатели, и понимания институциональной структуры управления агломерациями.

Третий вариант представляет собой комбинацию первого и второго – это использование как стандартного набора показателей, так и показателей, извлекаемых из систем, создаваемых в рамках программного и проектного управления достижением целей национального развития.

Здесь необходимо заметить следующее. Несмотря на то, что вопрос формирования системы управления городской агломерацией вызывает большой интерес среди российских экспертов, тем не менее авторы обходят стороной вопрос системы показателей, на основе которых должны приниматься управленческие решения. В рамках обсуждаемой нами проблемы интерес представляет статья Ю.В. Павлова, Е.Н. Королевой и Н.Н. Евдокимова (Павлов и др., 2019). Примечательно, что на уровне представления синтезированной системы управления городской агломерацией, полученной на основе анализа 144 исследований, в таблице 7 приводимого выше исследования, раскрывающей элементы подсистемы прямых и обратных связей системы управления, приводится такой элемент, как государственное (в т. ч. нормативно-правовое) регулирование развития агломерации, в рамках которого просматривается формализация такой характеристики, как показатели для целей управления. Но в предлагаемой исследователями авторской многоуровневой декомпозиции системы управления агломерацией этот элемент исключен из обсуждения применительно ко всем рассматриваемым моделям управления городской агломерацией (договорная, двухуровневая муниципальная, одноуровневая, региональная).

Соглашаясь с исследователями в том, что сложность объекта управления и особенности модели управления требуют взвешенного подхода к определению показателей, применяемых для целей управления, тем не менее считаем, что уклонение от обсуждения этого значимого элемента системы управления агломерациями не является конструктивным шагом.

На объективное существование проблемы указывают не только проведенный выше анализ «верхнеуровневых» документов стратегического планирования и результаты исследований ученых и экспертов, это вытекает и из анализа документов государственного стратеги- ческого планирования именно пространственного развития России.

Принятая в 2019 году Стратегия, определяя политику развития перспективных центров экономического роста в качестве одного из четырех приоритетов, одновременно делает акцент на стимулировании агломерационных эффектов не только в перспективных центрах, но и на периферии (это два других приоритета из четырех заявленных в Стратегии), которая определяется, во-первых, как «территории с низким уровнем социально-экономического развития, обладающие собственным потенциалом экономического роста, а также территории с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала», во-вторых, как «опорные населенные пункты» и, в-третьих, как «приграничные муниципальные образования». Четвертый приоритет – связывание центра и периферии, которое реализуется через обеспечение транспортной доступности, развитие коммуникационно-информационной инфраструктуры. В связи с этим вполне обоснованным следует признать мнение тех исследователей, которые еще на этапе обсуждения Стратегии утверждали, что она указывает на отказ государства от регулирования пространственной организации экономики и «переход от комплексного планирования развития территорий к инфраструктурному планированию» (Мусинова, 2019). В более поздних исследованиях также внимание обращено на роль инфраструктурного планирования, в частности на то, что в стратегиях территорий, которые попадают в зону реализации федеральных инфраструктурных проектов, чаще всего отмечается проявление тех или иных положений, определяемых Стратегией (Жиха-ревич, 2021).

Большое количество центров роста и их рассредоточение по территории Российской Федерации зафиксировано в Приложении 3 к Стратегии. Такое впечатляющее количество объектов управления, обладающих при этом различными характеристиками, вызывает необходимость наличия обоснованной системы показателей, применяемых для определения основных параметров экономического роста агломерации с целью принятия стратегических управленческих решений.

Рассмотренные ранее документы указали на единственный предлагаемый законодателем путь – детализацию индикаторов в конкретных планах, программах, проектах и стратегиях. Этот путь не простой и находится в центре внимания экспертов. С одной стороны, он отражает позицию центрального правительства в отношении того, каким образом оно планирует сделать агломерации более привлекательными и конкурентоспособными. Существует много сложностей на пути извлечения потенциала управления агломерациями через реализацию государственного контроля (Tolkki, Haveri, 2020). С другой стороны, это решение порождает проблему, широко обсуждаемую сегодня в зарубежных исследованиях независимых экспертов (Dixon еt al., 2023; Kitchin, Moore-Cherry, 2020) и на площадках ООН11, получившую название фрагментарное управление, которое создает большие сложности для современного территориального планирования и управления.

Тем не менее имеются все основания внимательно изучить документы, изданные в развитие Стратегии, на предмет выявления методических рекомендаций и показателей, рекомендуемых к применению в целях управления крупными и крупнейшими городскими агломерациями.

Первый документ из этой категории – «План реализации Стратегии пространственного развития на период до 2025 г.»12 (далее – План). Действительно, п. 73 Плана предусматривает «разработку порядка согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономическо- го развития крупных и крупнейших городских агломераций», он был выполнен практически с годичным опозданием (вместо июня 2021 года – в мае 2022 года), но в этом документе13 обсуждаются процедуры, а не показатели. Одновременно п. 75 Плана предусматривает «Разработку не менее 20 долгосрочных планов социальноэкономического развития крупных и крупнейших городских агломераций». Поскольку срок выполнения события перенесен с декабря 2021 года на декабрь 2023 года, то можно предположить, что это связано с задержкой подготовки документа, регламентирующего процесс разработки планов. И это действительно так, Методические рекомендации, которые уже упоминались выше, были подготовлены только в сентябре 2023 года.

Проблема, к сожалению, заключается в том, что документ не вносит определенности в части того, что представляет собой система показателей, устанавливаемых документами стратегического планирования федерального уровня для анализа состояния социально-экономического развития агломерации в целях разработки долгосрочных планов их развития, а также обосновывающей их методики. В частности, п. 1.7 рекомендует при разработке долгосрочного плана использовать расчетную форму «Подготовка долгосрочного плана социальноэкономического развития крупных и крупнейших городских агломераций», которая не прилагается к документу. Указано, что документ (расчетная форма) «размещен на сайте Минэкономразвития России в разделе «Нормативное обеспечение стратегического планирования» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (https://www. planirovanie/normativnoe_obespechenie_ strategicheskogo_planirovaniya/)». Но при обращении по указанному адресу (последняя дата обращения 10.11.2023) документ не обнаруживается.

Большое значение для нашего анализа представляет раздел 3 Методических рекомендаций, который называется «Анализ социальноэкономического развития и прогнозирования развития городской агломерации». Описывая алгоритм анализа, этот раздел был призван сформировать четкое понимание о методике и составе показателей, которые войдут в систему, обосновывающую управленческое решение. Предлагается следующий алгоритм:

-

1) провести анализ текущего и прогнозного социально-экономического развития городской агломерации в целях выявления отставаний и дефицитов и по результатам анализа установить значения целевых показателей, на достижение которых направить мероприятие Долгосрочного плана (п. 3.1);

-

2) для выявления отставаний и дефицитов проанализировать базовые показатели социально-экономического развития городской агломерации (текущие значения и темпы роста за последние 5 лет) (п. 3.2). Здесь же утверждается, что перечень базовых показателей содержится в разделе «Базовые показатели СЭР» расчетной формы, которая размещена по приводимой в п. 1.7 ссылке на интернет-ресурс. Но, как было отмечено выше, по данному адресу расчетная форма не обнаруживается.

Далее в п. 3.2 приводится перечень показателей (всего четыре), определяемых Минэкономразвития России как характеризующие экономический рост и рекомендуемые для проведения анализа социально-экономического развития и прогнозирования развития городской агломерации. Это следующие показатели:

-

– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;

-

– объем инвестиций в основной капитал;

-

– среднесписочная численность работников организаций;

-

– среднемесячная заработная плата работников организаций.

Таким образом, обосновывается вывод, что скорее всего система показателей, характеризующих экономический рост агломераций, представляет собой широкий перечень, который в какой-то мере будет совпадать с показателями, генерируемыми в рамках управления национальными проектами и программами. Тем не менее четко и однозначно определены именно как характеризующие экономический рост агломерации приведенные выше четыре показателя, поэтому они и будут использованы нами при проведении ретроспективного анализа состояния социальноэкономической системы Санкт-Петербургской агломерации.

Еще один вывод заключается в том, что, предположительно, раз отсутствует четкое указание на определенную методологию формирования показателей и методики их расчета, то у субъектов, осуществляющих планирование, имеется некоторая степень свободы по выбору методологии и формированию показателей. Самое главное – обеспечить их согласованность с «верхнеуровневой системой показателей», зафиксированной национальными целями развития Российской Федерации.

Обратим внимание на интересный момент, который был выявлен при сопоставлении показателей, однозначно определенных в Методических рекомендациях, и показателей, установленных национальными целями развития Российской Федерации (табл. 1).

Сопоставление показателей свидетельствует, что экономический рост агломерации в первую очередь должен содействовать достижению таких национальных целей, как «Достойный, эффективный труд, успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», что в полной мере укладывается в логику разработки мер реагирования на большой вызов, определяемый как «территориальные различия в уровне жизни», послуживший причиной принятия стратегии поляризованного развития, представляющей агломерации в роли драйверов роста.

Далее проведем анализ четырех показателей, характеризующих экономический рост агломерации, приведенных в Методических рекомендациях, для формирования обоснованного суждения о сути наблюдаемых тенденций в области социально-экономического развития агломерации.

Таблица 1. Соотнесение показателей, характеризующих экономический рост агломераций, с национальными целями развития

|

№ |

Показатель, определенный Приказом № 669 от 26.09.2023 |

Целевой показатель в соответствии с Указом № 474 от 21.07.2020 |

|

1 |

Среднесписочная численность работников организаций |

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн чел.* |

|

2 |

Среднемесячная заработная плата работников организаций |

Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения не ниже уровня инфляции*; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года** |

|

3 |

Объем инвестиций в основной капитал |

Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года* |

|

4 |

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |

Обеспечение темпа роста валового регионального продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности* |

|

* Показатель относится к национальной цели «Достойный, эффективный труд, успешное предпринимательство». ** Показатель относится к национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Источник: составлено авторами. |

||

Результаты исследования

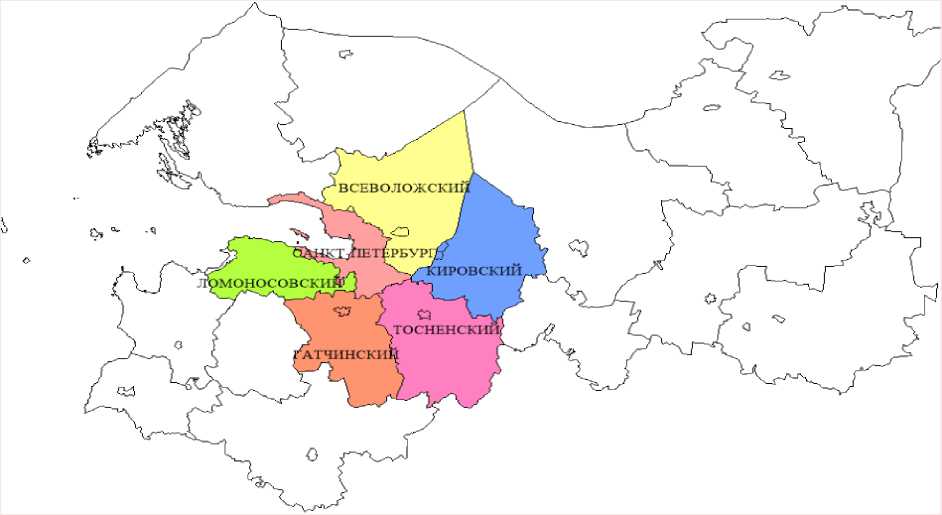

Санкт-Петербургская агломерация занимает площадь размером 17,1 кв. км, в ее состав входит вся территория г. Санкт-Петербурга и 19% территории Ленинградской области. Это следующие муниципальные районы: Всеволожский, Ломоносовский, Тосненский, Гатчинский и Кировский14. Размещение Санкт-Петербургской агломерации на территории Ленинградской области представлено на рисунке 1.

Производство. Хотя в Методических рекомендациях и указывается, что предлагаемые показатели рассчитываются Росстатом на уровне муниципальных образований, тем не менее их обнаружение в открытом доступе является сложной задачей (зачастую представляются общие данные, без детализации по отраслям экономики муниципального образования) или представление осуществляется в формате, не сопоставимом с форматом данных, опре- деленных для статистики субъекта Федерации (г. Санкт-Петербург). Это в первую очередь относится к показателям, характеризующим экономическую деятельность, в частности – объему отгруженных товаров. В связи с этим в качестве показателя, характеризующего объем производства, был взят валовой региональный продукт (далее – ВРП), представляемый в том числе с детализацией по видам экономической деятельности региона.

По этой же причине для оценки тенденций в области экономики, формирующихся в границах агломерации в той ее части, которая образуется муниципальными районами, входящими в состав Ленинградской области, использовался показатель ВРП Ленинградской области. Было сделано предположение, что тенденция, наблюдаемая для области в целом, большей частью будет характерна и для муниципальных районов.

Рис. 1. Санкт-Петербургская агломерация на территории Ленинградской области

Составлено по: Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. URL: (дата обращения 19.10.2023).

Анализ данных статистики приводит к следующим выводам.

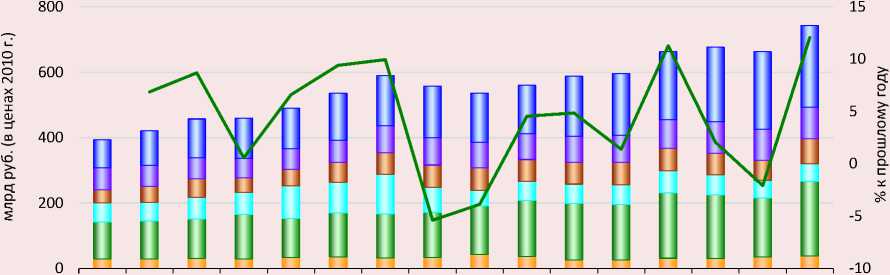

Во-первых, основными видами экономической деятельности (далее – ВЭД), определяемыми по доле вклада ВЭД в ВРП, для г. Санкт-Петербурга в 2006–2021 гг. являются ВЭД «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (22% в ВРП), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (18% в ВРП), «Обрабатывающие производства» (17% в ВРП), и «Транспорт и связь» (13% в ВРП). Среднегодовой темп прироста ВРП г. Санкт-Петербурга составил 9,44% за рассматриваемый период (рис. 2).

Формирующийся отраслевой вектор находится в явном противоречии с «отраслевым вектором реализации задач, поставленных перед промышленностью Санкт-Петербурга» (Окрепилов, 2021b) в Концепции промышленной политики, разработанной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Тенденция устойчивого роста экономики с опорой на отрасли, составляющие основу инновационного развития города (радиоэлектронная промышленность, транспортное машиностроение, в том числе судостроение, энергетическое машиностроение), а также наиболее высокотехнологичные отрасли промышленности (автомобильная, фармацевтическая, пищевая), пока не складывается.

Во-вторых, главными видами экономической деятельности Ленинградской области в 2006–2021 гг. стали ВЭД «Обрабатывающие производства» (28% в ВРП), «Транспорт и связь» (14% в ВРП), «Строительство» (12% в ВРП), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (11% в ВРП). Среднегодовой темп прироста ВРП Ленинградской области составил 4,33% за рассматриваемый период (рис. 3).

Рис. 2. Динамика и структура валового регионального продукта города Санкт-Петербурга за 2006–2021 гг., млрд руб. в ценах 2010 г.

■ ■ Остальные ВЭД (левая ось)

■ ■ Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (левая ось)

IIТранспорт и связь (левая ось)

■__■ Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (левая ось)

■ ■ Обрабатывающие производства (левая ось)

: i Темпы прироста ВРП, % (правая ось)

Составлено по: Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД-2007) // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat. ru/indicator/33379 (дата обращения 19.10.2023); Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2) // ЕМИСС. URL: (дата обращения 19.10.2023).

Рис. 3. Динамика и структура валового регионального продукта Ленинградской области за 2006–2021 гг., млрд руб. в ценах 2010 г.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

■ ■ Остальные ВЭД (левая ось)

-

1- _ ■ Транспорт и связь (левая ось)

-

■ _ _ ■ Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (левая ось)

-

■ ■ Строительство (левая ось)

-

■ _ _ ■ Обрабатывающие производства (левая ось)

-

■ ■ Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (левая ось)

i Темпы прироста ВРП, % (правая ось)

Составлено по: Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД-2007) // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat. ru/indicator/33379 (дата обращения 19.10.2023); Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2) // ЕМИСС. URL: (дата обращения 19.10.2023).

Примечательно, что, хотя и не наблюдается полного совпадения структуры ВЭД, формирующих экономику территорий, входящих в агломерацию, в то же время доля вклада трех ВЭД, которые одновременно значимы и для г. Санкт-Петербурга, и для муниципальных районов Ленинградской области, вошедших в агломерацию, практически совпадает и составляет 52 и 53% соответственно (табл. 2). Также стоит отметить, что ВЭД «Строительство» вошел в четверку лидеров для Ленинградской области и отсутствует в ней для г. Санкт-Петербурга, где среди четверки ВЭД, определяющих основной вклад в ВРП, присутствует ВЭД «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».

Таблица 2. Сравнение ВЭД по доле вклада в ВРП: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

|

Санкт-Петербург |

Ленинградская область |

||

|

ВЭД |

% к ВРП |

ВЭД |

% к ВРП |

|

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |

22 |

Обрабатывающие производства |

28 |

|

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

18 |

Транспорт и связь |

14 |

|

Обрабатывающие производства |

17 |

Строительство |

12 |

|

Транспорт и связь |

13 |

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |

11 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

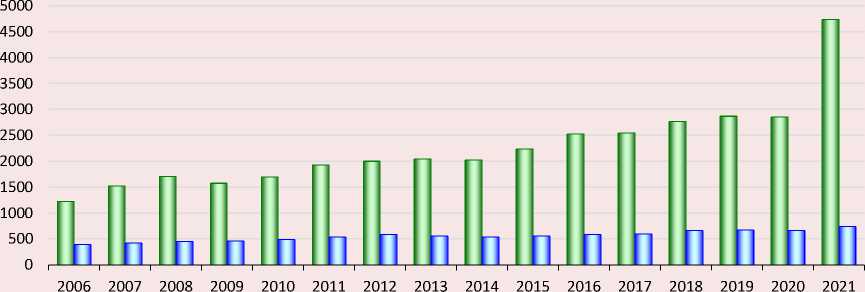

Рис. 4. Динамика ВРП г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2006–2021 гг., млрд руб. в ценах 2010 г.

□ г. Санкт-Петербург □ Ленинградская область

Составлено по: Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД-2007) // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat. ru/indicator/33379 (дата обращения 19.10.2023); Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2) // ЕМИСС. URL: (дата обращения 19.10.2023).

Следует принять во внимание, каким образом соотносятся между собой размеры ВРП г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (рис. 4). Несмотря на то, что до 2021 года ВРП области был примерно в 4 раза ниже ВРП города, а в 2021 году в результате скачкообразного роста ВРП г. Санкт-Петербурга этот разрыв приблизился к 7, в среднем ВРП г. Санкт-Петербурга рос темпами, в два раза превышающими темпы роста ВРП Ленинградской области, при этом объем ВРП г. Санкт-Петербурга кратно превышает объем ВРП Ленинградской области.

Инвестиции. Если рассматривать стоимостные показатели объемов инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями, находящимися на территории, составляющей Санкт-Петербургскую агломерацию (рис. 5) , то можно предположить, что г. Санкт-Петербург является драйвером экономического развития.

Но анализ динамики доли инвестиций по отношению к ВРП заставляет если не усомниться в этом, то серьезно задуматься, что может стать причиной снижения инвестиционной активности бизнеса на территории г. Санкт-Петербурга. В частности, выявлен следующий факт: в период 2008–2021 гг. доля инвестиций в основной капитал в ВРП г. Санкт-Петербурга снизилась с более чем 20% до 7. При этом доля инвестиций в основной капитал у муниципальных районов, которые также входят в состав Санкт-Петербургской агломерации, в ВРП Ленинградской области хотя и имела понижательную тенденцию, но уменьшалась не столь стремительно, как у города, и в 2021 году практически сравнялась с долей г. Санкт-Петербурга (снизилась с 10% до 7).

Как было отмечено ранее, темпы роста ВРП Ленинградской области были в два раза ниже темпов роста ВРП г. Санкт-Петербурга. В результате, несмотря на высокий рост ВРП г. Санкт-Петербурга, бизнес не проявил инвестиционной активности, а инвестировал ежегодно в экономику города примерно равные суммы, что к 2021 году привело к более чем двукратному снижению доли инвестиций в основной капитал по отношению к ВРП. Одновременно для той части агломерации, которая приходится на муниципальные районы Ленинградской области, наблюдалась иная тенденция – небольшому росту ВРП соответствовала вялая инвестиционная активность, что не способствовало к увеличению доли инвестиций в основной капитал в ВРП региона, но и не привело к существенному падению этой доли.

Рис. 5. Инвестиции в основной капитал Санкт-Петербургской агломерации

400 25

■ ■ г. Санкт-Петербург (левая ось)

■ _ J Муниципальные районы Ленинградской области (левая ось)

^^^^^^^e % к ВРП г. Санкт-Петербурга (правая ось)

^^^^^^^^ ■ i % к ВРП Ленинградской области (правая ось)

Составлено по: Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД-2007) // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat. ru/indicator/33379 (дата обращения: 19.10.2023); Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2) // ЕМИСС. URL: (дата обращения 19.10.2023); Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) // Информационно-аналитическая система FIRA PRO. URL: search/#themes (дата обращения 19.10.2023).

Установленный для Ленинградской области факт умеренной инвестиционной активности и вхождения ВЭД «Строительство» в число ключевых ВЭД по вкладу в ВРП подтверждает выводы другого исследования, посвященного тенденциям развития муниципальных образований Ленинградской области, находящихся в зоне интенсивной урбанизации Санкт-Петербургской агломерации, а именно: рост интенсивности девелоперской деятельности в этих муниципальных образованиях обусловлен освоением промышленных зон, размещением новых производств, организацией индустриальных парков, освоением новых инвестиционных площадок, развитием жилищного строительства и модернизацией инфраструктурных объектов (Свириденко, 2020). В более позднем исследовании этого автора внимание обращается на проблему фрагментарного управления, которая к 2022 году четко проявилась – неудовлетворительное качество и интенсивность инвестиционного процесса на агломерационной территории, обусловленное недостаточным уровнем сотрудничества двух регионов (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область). Решение этой проблемы видится автору в достижении большей согласованности инвестиционной политики в рамках развития Санкт-Петербургской агломерации. В качестве инструмента ее решения предлагается «институциональное взаимодействие органов управления двух субъектов РФ» (Свириденко, 2022).

Этот факт обращает внимание на актуальность широкой экспертной дискуссии не только в отношении того, что из себя должна представлять система показателей для целей управления развитием агломерации, но также и в отношении того, в форме каких институтов должна реализовываться функция управления агломерацией, поскольку это очень важно для определения стандартов качества управления, которым целесообразно будет руководствоваться. Как показывают исследования последних трех лет (Medeiros еt al., 2020; Knickel еt al., 2021; Kellokumpu, 2023), актуальность этого вопроса нарастает. Разные модели управления имеют и разные цели, различаются инструментами достижения целей, соответствен- но, использование одного шаблона индикаторов навряд ли будет рациональным решением. Поэтому рекомендательный характер показателей, предлагаемых в анализируемых выше Методических рекомендациях, и определенная степень свободы, позволяющая формировать систему показателей, исходя из собственного видения перспектив развития агломерации (но с ориентиром на «верхнеуровневую систему показателей») руководителями территорий и проживающими в ее границах гражданами, – это безусловный «плюс».

Население. Одной из проблем Санкт-Петербургской агломерации является ее моно-центричность (Солодилов, 2021). Стимулирование субурбанизации, приводящей к снижению моноцентричности агломерации, представляется решением этой проблемы. В связи со сказанным изучение динамики и структуры численности населения агломерации, а также его расселения – важная задача, поскольку эти знания формируют основу для принятия решений по управлению развитием агломерации. Наш анализ не будет касаться вопросов территориальносекторального развития Санкт-Петербургской агломерации, но отдельные показатели, харак- теризующие демографические процессы, важны для понимания перспектив экономического роста.

Первый вопрос, который представляет интерес исходя из задач и цели нашего исследования, – место Санкт-Петербургской агломерации среди крупнейших агломераций России. Состав агломераций определен Методическими рекомендациями. В таблице 3 раскрывается динамика численности населения этих агломераций в последние три года и показаны среднегодовые темпы прироста. Согласно приводимым данным из семнадцати агломераций, относящихся к крупнейшим, для двенадцати – численность населения не превысила 2 млн чел., у трех агломераций немного превышает 2 млн чел. и только у двух – существенно превышает 2 млн чел. Это Санкт-Петербургская агломерация с численностью населения более 6 млн чел. и Московская – более 16 млн чел. Темпы прироста численности постоянного населения для девяти агломераций были отрицательными. Санкт-Петербургская агломерация вошла в число восьми агломераций, у которых наблюдались положительные темпы прироста численности постоянного населения.

Таблица 3. Среднегодовая численность постоянного населения агломераций, 2019–2021 гг., чел.

Наименование агломерации Годы Среднегодовые темпы прироста, % 2019 2020 2021 2019–2021 Крупнейшие городские агломерации Пермская агломерация 1 168 551 1 168 040 1 163 548 1 166 713 -0,21 Саратовская агломерация 1 199 165 1 193 227 1 182 027 1 191 473 -0,72 Омская агломерация 1 259 634 1 246 656 1 232 125 1 246 138 -1,10 Красноярская агломерация 1 267 351 1 269 416 1 276 212 1 270 993 0,35 Воронежская агломерация 1 272 926 1 273 518 1 270 140 1 272 195 -0,11 Краснодарская агломерация 1 270 334 1 289 642 1 312 521 1 290 832 1,65 Уфимская агломерация 1 300 725 1 305 709 1 313 050 1 306 495 0,47 Волгоградская агломерация 1 493 693 1 489 498 1 484 102 1 489 098 -0,32 Челябинская агломерация 1 526 104 1 521 354 1 523 729 -0,31 Ростовская агломерация 1 527 599 1 534 538 1 536 458 1 532 865 0,29 Казанская агломерация 1 576 153 1 587 570 1 598 287 1 587 337 0,70 Нижегородская агломерация 1 814 652 1 807 919 1 736 572 1 786 381 -2,18 Новосибирская агломерация 2 081 888 2 086 486 2 087 584 2 085 319 0,14 Самарская агломерация 2 106 142 2 102 965 2 093 143 2 100 750 -0,31 Екатеринбургская агломерация 2 108 623 2 113 653 2 113 449 2 111 908 0,11 Санкт-Петербургская агломерация 6 359 051 6 391 543 6 410 019 6 386 871 0,40 Московская агломерация 16 621 311 16 127 719 16 141 112 16 296 714 -1,46 Составлено по: Среднегодовая численность постоянного населения // Информационно-аналитическая система FIRA PRO. URL: (дата обращения 26.10.2023); Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: (дата обращения 26.10.2023).

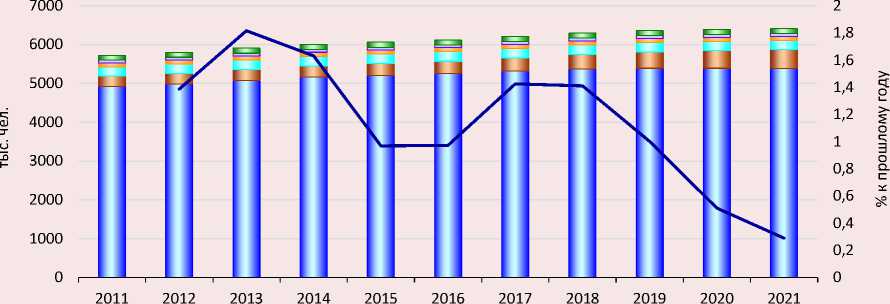

Наибольшая доля населения Санкт-Петербургской агломерации по состоянию на 2021 год проживала на территории г. Санкт-Петербурга (84%), Всеволожского (8%) и Гатчинского (4%) районов. Отмечены следующие структурные изменения в 2011–2021 гг.: во Всеволожском районе доля населения увеличилась на 2%, а в г. Санкт-Петербурге – сократилась на 2%. Кроме этого, отмечается спад годовых тем- пов прироста численности населения за 2011– 2021 гг. с 1,39 до 0,28% (рис. 6).

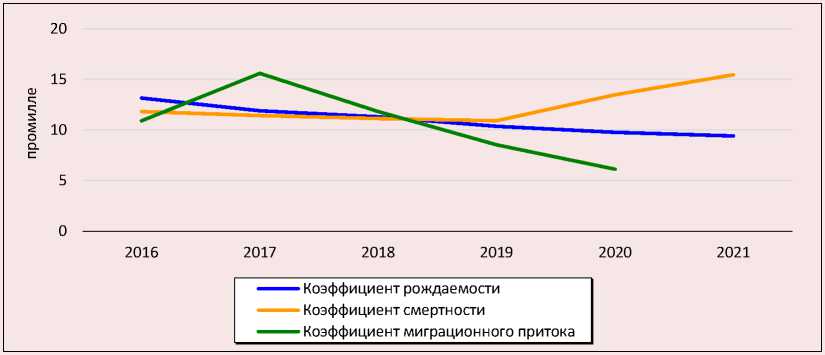

С 2018 года ухудшается демографическая ситуация: коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости. Ситуация осложняется значительным падением миграционного прироста. Например, если в 2018 году прирост населения составлял 9 человек на 1 тыс. чел. населения, то в 2020 году – 6 человек (рис. 7) .

Рис. 6. Динамика и структура населения Санкт-Петербургской агломерации

■ ■ Всеволожский район (левая ось)

■ ■ Кировский район (левая ось)

■ — ■ Тосненский район (левая ось)

■ ■ г. Санкт-Петербург (левая ось)

■ ■ Гатчинский район (левая ось)

Ломоносовский район (левая ось)

^^^^^^^^^^^ Темпы прироста населения (правая ось)

Составлено по: Среднегодовая численность постоянного населения // Информационно-аналитическая система FIRA PRO. URL: (дата обращения 19.10.2023).

Рис. 7. Коэффициенты рождаемости, смертности и миграционного прироста Санкт-Петербургской агломерации за 2016–2021 гг., промилле (на 1000 человек)

Составлено по: Население // Информационно-аналитическая система FIRA PRO. URL: #themes (дата обращения 19.10.2023).

Рис. 8. Начисленная реальная среднемесячная заработная плата за 2019–2021 гг. и ее средние темпы прироста за 2009–2021 гг. (указаны над столбиками)

3,24%

2,77%

□ Начисленная среднемесячная заработная плата

Составлено по: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) // Информационно-аналитическая система FIRA PRO. URL: (дата обращения 19.10.2023); Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: (дата обращения 19.10.2023).

Наибольший уровень среднемесячной реальной заработной платы работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций отмечен в муниципальном районе Ломоносовский и г. Санкт-Петербурге. Здесь же наблюдаются самые большие среднегодовые темпы ее прироста, рассчитанные за период 2009–2021 гг. Дифференциация в размере зарплаты между наибольшим и наименьшим средним значением на территории агломерации составляет 1,4 раза за проанализированные три года (рис. 8).

Обсуждение и выводы

Проведенный анализ позволяет сделать ряд обобщений, предлагаемых для обсуждения, имеющих значение для оценки текущего состояния и прогнозирования развития крупных и крупнейших городских агломераций.

Используя информацию, предоставленную в федеральных документах стратегического планирования и полученную в ходе анализа статистических показателей развития Санкт-Петербургской агломерации, в данном исследовании изучается, является ли установленная регуляторными правилами система показателей достаточной для определения основных пара- метров экономического роста агломераций в целях управления их развитием. Следует констатировать, что определенные федеральными документами стратегического планирования показатели минимально достаточны, причем исключительно для реализации предельно сокращенной версии экспресс-анализа. Имеющиеся индикаторы не позволяют выявить, оценить и спрогнозировать факторы, генерирующие импульсы для развития агломерации.

Результаты анализа свидетельствуют, что федеральный уровень оказывает значительное влияние на формирование потенциала управления городскими агломерациями. Это влияние связано с контролем, который действует опосредовано, через систему национальных целей и планов. На настоящем этапе развития еще не сделан выбор в отношении модели управления агломерацией, соответственно, не поставлена точка в вопросе, что из себя должна представлять система планирования в целях управления городской агломерацией. Существующий контроль создает рамки, определяющие субъектов управления и «верхнеуровневые цели», но одновременно порождает еще одну проблему – фрагментацию управления агломерацией.

Исследование позволило выделить три ключевые компоненты, которые должна включать современная методика стратегического планирования и управления развитием агломераций:

-

1) обеспечение компромисса между государственным контролем и потенциалом управления агломерациями;

-

2) преодоление проблемы фрагментации управления и размытости институциональной структуры управления агломерацией;

-

3) использование инструментов экономики качества (метрология, стандартизация и управление качеством) при разработке стратегий и долгосрочных планов развития городских агломераций.

В итоге обосновывается необходимость внедрения нового подхода к управлению – управление пространственными формами, а не отдельными городами и муниципалитетами, и формирование новых управленческих концепций.

Выводы данного исследования имеют определенные последствия для развития методологии стратегического планирования развития городских агломераций. Во-первых, необходимо дальнейшее совершенствование методологии разработки показателей оценки экономического роста агломераций. Исследование, представленное в статье, показывает актуальность и целесообразность детального изучения вопроса о полномасштабном внедрении инструментов экономики качества, чтобы обеспечить эффективность планирования и управления. Это особенно актуально для систем, состоящих из множества субъектов управления.

Во-вторых, для преодоления выявленных ограничений необходимо формирование институтов управления агломерациями, координирующих действия множества субъектов управления, что является актуальной задачей как методологического характера, так и прикладного.

Результаты исследования вносят вклад в развитие теоретических положений науки управления агломерациями по следующим направлениям. Во-первых, систематизированы условия, повлиявшие на сложившийся в Российской Федерации подход к стратегическому планированию развития агломераций. Во-вторых, дана оценка возможности применяемых федеральными документами стратегического планирования показателей выявлять факторы, генерирующие импульсы развития агломерации. В-третьих, определен круг наиболее значимых для Российской Федерации принципов построения методики стратегического планирования и управления развитием агломераций. Кроме того, можно выделить практический результат исследования, заключающийся, в частности, в предложении направлений преодоления существующих сегодня сложностей управления агломерациями.

Полученные результаты имеют значение для стимулирования эксперимента по использованию инструментов экономики качества (метрология, стандартизация и управление качеством) при разработке стратегий и долгосрочных планов развития городских агломераций в целях совершенствования методологии стратегического планирования.

Список литературы Управление развитием агломерации в условиях множества конкурирующих целей: задачи и решения

- Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации. Межмуниципальное сотрудничество как механизм управления городскими агломерациями (2021): монография / под ред. К.А. Ивановой; науч. ред. издания Э. Маркварт. М.: Проспект. 324 с.

- Жихаревич Б.С. (2021). Влияние Стратегии пространственного развития России на муниципальные стратегии // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. № 3 (66). С. 8–19. DOI: 10.52897/2411-4588-2021-3-8-19

- Коршунов И.В. (2023). Устойчивое развитие в стратегиях регионов: выбираемые подходы и решения // Экономика региона. № 1 (19). С. 15–28. DOI: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023–1-2

- Мельникова Л.В. (2022). Эффективность и равенство: двадцать лет дискуссии о пространственном развитии // Регион: экономика и социология. № 1 (113). С. 289–323. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-2-46-51

- Мусинова Н.Н. (2019). Развитие городских агломераций как одно из направлений Стратегии пространственного развития России // Вестник университета. № 2. С. 46–51. DOI: 10.26425/1816-4277-2-46-51

- Окрепилов В.В. (2021a). Опыт создания стратегических документов развития экономики Санкт-Петербурга, направленных на повышение качества жизни // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. № 1 (64). С. 4–13. DOI: 10.52897/2411-4588-2021-1-14-13

- Окрепилов В.В. (2021b). Стратегия развития базовых отраслей экономики Санкт-Петербурга // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. № 2 (65). С. 26–34. DOI: 10.52897/2411-4588-2021-2-26-34

- Павлов Ю.В., Королева Е.Н., Евдокимов Н.Н. (2019). Теоретические основы формирования системы управления городской агломерацией // Экономика региона. Т. 15. Вып. 3. С. 834–850. DOI: 10.17059/2019-3-16

- Растворцева С.Н., Манаева И.В. (2023). Современное развитие системы городов России: статический и динамический подходы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 1. С. 55–67. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.3

- Свириденко М.В. (2020). Пространственное развитие муниципальных образований Ленинградской области, находящихся в зоне интенсивной урбанизации Санкт-Петербургской агломерации: основные тенденции и выводы // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. № 1 (60). С. 69–76.

- Свириденко М.В. (2022). Формирование концепции пространственного развития территории Санкт-Петербургской агломерации: целесообразность проведения согласованной инвестиционной политики // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. № 1 (68). С. 92–97. DOI: 10.52897/2411-4588-2022-1-92-97

- Солодилов В.В. (2021). Секторальные особенности территориального развития Петербургской городской агломерации // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. № 2 (65). С. 101–112. DOI: 10.52897/2411-4588-2021-2-101-112

- Фаузер В.В., Смирнов А.В. (2023). Международные и российские подходы к изучению устойчивого развития городского пространства: от теории к практике // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 1. С. 85–102. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.5

- Beel D., Jones M., Plows A. (2020). Urban growth strategies in rural regions: Building the North Wales Growth Deal. Regional Studies, 54(5), 719–731. Available at: https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1669783

- Castan Broto V., Trencher G., Iwaszuk E. (2019). Transformative capacity and local action for sustainability. Ambio, 48(5), 449–462. Available at: https://doi.org/10.1007/s13280-018-1086-z

- Chuanglin Fang, Danlin Yu (2017). Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon. Landscape and Urban Planning, 162, 126–136. Available at: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.02.014

- Granqvist K., Humer A., Mäntyslao R. (2020). Tensions in city-regional spatial planning: The challenge of interpreting layered institutional rules. Regional Studies, 55(5), 844–856. Available at: https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1707791

- Knickel K., Almeida A., Bauchinger L., et al. (2021). Towards more balanced territorial relations – the role (and limitations) of spatial planning as a governance approach. Sustainability, 13(9), 5308. Available at: https://doi.org/10.3390/su13095308

- Medeiros E, van der Zwet A. (2020). Sustainable and integrated urban planning and governance in metropolitan and medium-sized cities. Sustainability, 12(15), 5976. Available at: https://doi.org/10.3390/su12155976

- Kitchin R., Moore-Cherry N. (2020). Fragmented governance, the urban data ecosystem and smart city-regions: The case of Metropolitan Boston. Regional Studies, 55(12), 1913–1923. DOI: 10.1080/00343404.2020.1735627

- Dixon T.J., Karuri-Sebina G., Ravetz J., Tewdwr-Jones M. (2023). Re-imagining the future: City-region foresight and visioning in an era of fragmented governance. Regional Studies, 57(4), 609–616, DOI: 10.1080/00343404.2022.2076825

- Tolkki H.; Haveri A. (2020). The dynamics between state control and metropolitan governance capacity. Administrative Sciences, 10(2), 1–12, Available at: https://doi.org/10.3390/admsci10020026

- Kellokumpu V. (2023). Depoliticizing urban futures: Visionary planning and the politics of city-regional growth. Regional Studies, 57(4), 617–628. DOI: 10.1080/00343404.2021.1980206