Управление развитием высшего профессионального образования и информационно-коммуникационные технологии обучения в регионе

Автор: Волов Вячеслав Теодорович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности применения инновационных методов анализа и администрирования региональной образовательной системы. Анализируются перспективы построения региональных образовательных схем с применением телекоммуникационных образовательных технологий.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222387

IDR: 147222387

Текст научной статьи Управление развитием высшего профессионального образования и информационно-коммуникационные технологии обучения в регионе

На современном этапе развития общества образование стало одним из важнейших факторов, обеспечивающих социаль ную стабильность, экономический рост, развитие институтов гражданского общества. Развитие цивилизации определяется состоянием интеллектуального потенциала, главными факторами роста которого являются наука и образование. Важность вопроса получения высшего образования вызывает интенсив ную перестройку системы образования, изменение статуса государственных и негосударственных (внебюджетных) вузов, организацию и развитие учебных заведений нового типа.

В последние годы широкое распространение получает система дистанционного образования, позволяющая получить высшее образование, повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку без отрыва от производства и места проживания. Доступность, экономичность, использование новых информационных технологий в системе дистанционного образования привлекают все большее число студентов в регионах России.

В связи с этим существенно возрастает уровень требований к качеству высшего профессионального образования, предъявляемых его потребителями (обществом, студентами и их родителями, а также потенциальными работодателями). Вследствие этого возникает необходимость использования гибких образовательных траекторий, учитывающих динамично изменяющиеся потребности личности, общества и экономики.

ВОЛОВ Вячеслав Теодорович, директор Самарского филиала Современной гуманитарной академии, доктор педагогических, экономических и технических наук, профессор.

В высшем образовании как общественном институте прослеживаются весьма позитивные тенденции, отражающие насущные не только требования современности, но и тенденции коммерциализации, часто снижающие качество образования. К позитивным тенденциям можно отнести ряд количественных и качественных изменений. Сегодня в России на 10 тыс. жителей приходится около 260 студентов, для студентов высшего и среднего профессионального образования в России этот показатель достиг 400 студентов на 10 тыс. жителей, один из самых высоких в мире.

В последние десятилетия высшее образование приобрело широкомасштабный характер, что стало вызывать беспокойство за качество и эффективность образовательного процесса. По сравнению с традиционными высшими учебными заведениями, проблема обеспечения качества подготовки специалистов в вузе с телекоммуникационными технологиями обучения принципиально усложняется вследствие необходимости обеспечения воспроизводимости образовательной технологии, независимо от места нахождения студента, уровня студенческого контингента и педагогической среды. Это требует внедрения инновационных подходов и нестандартных решений.

Нами излагался инновационный метод управления образовательной системой и оценивалось качество проектирования телекоммуникационных образовательных технологий как информационно-термодинамического метода1. Этот метод опирается на универсальные законы термодинамики, но оперирует информационными понятиями (плотность населения, уровень интеллектуальных ресурсов, условная энтропия и т. д.). Такой подход при анализе полей антропогенных переменных вполне приемлем ввиду того, что распределение соответствующих переменных на территории страны в целом и регионов, в частности, является слабо меняющимся со временем, т. е. квазистатическим. Данное обстоятельство и объясняет успех использования информационно-термодинамического метода, так как он в принципе статичен или квазистатичен.

Правомерность рассмотрения образовательной системы как открытой информационно-термодинамической системы имеет под собой основания.

Возможность использования термодинамического метода анализа антропогенной системы обусловлена тем, что в ней имеется существенная неравномерность проживания носителей интеллекта в регионах, трудовых ресурсов, уровня средней заработной платы и т. п. Наличие перепадов плотностей распределения антропогенных параметров приводит к возникновению движущих сил и, как следствие — появлению потоков соответствующих величин (миграция носителей интеллекта, трудовых ресурсов, товаров), а значит — к изменениям социально-экономической структуры регионов России.

Чтобы избежать одностороннего исследования процессов в антропогенных системах следует использовать синтетический метод, включающий для непрерывных социоэконо-мических переменных2 информационно-термодинамическую составляющую.

Рассмотрим модель транспортировки человеческих ресурсов в непрерывном социоэкономическом пространстве. В модели принимается, что социоэкономическая система располагается в непрерывном двумерном пространстве, исследуемая область А замкнута. Предполагается, что в каждой точке заданы количество и качество произведенного и потребляемого товара и услуг. Цель реализации этой модели в ответе на вопрос: можно ли определить равновесные уровень заработной платы в системе образования, плату за обучение, объем и направление транспортировки человеческих ресурсов, товаров, услуг для пространственных и протяженных конкурентных рынков, а также определить условия устойчивости развития региона?

Как известно из термодинамики, при неоднородном распределении переменных в среде имеют место потоки соответствующих субстанций. По аналогии с этим при неравномерном распределении антропогенных ресурсов по территории будут иметь место потоки в направлениях от точек превышения предложения к точкам превышения спроса. Модель В.-Б. Занга3 сводится к динамическому механизму установления, который должен привести возмущенную систему в состояние равновесия. Данный факт доказывает, что найденная динамика устойчива в долговременном масштабе. Если р* и J— возможные градоопределяющие распределения, например, р — уровень заработной платы в системе образования, цена на товары, услуги, J— поток человеческих ресурсов, то динамические уравнения установления имеют вид:

jjz(;rpx2)cLrJd;r2 = О

<^ = agradp ^k(t) ^ , С1)

^ = - (г + dwJ)

где k(t) — транспортные издержки на перевозку чело века, единицы товара на единицу расстояния, zfx^xj — разность между плотностями спроса и предложения.

Для решения данных вопросов предлагается реализовать синтетический метод, включающий в себя выше описанную модель с учетом допущений и информационно-термодинамический метод, позволяющий использовать весь арсенал термодинамики, которая имеет фундаментальные критерии устойчивости систем и учитывает деструктивные необратимые процессы в развивающихся социоэкономических системах. С этой целью нами предлагается выражение для условной энтропии Н для оценки качества распределения плотности антропогенных параметров по территории региона. В нашем случае это плотность распределения интеллектуальных ресурсов (численность людей с высшим образованием, студентов, проживающих на одном квадратном километре территории). При этом введенная условная энтропия Н отвечает всем требованиям построения условной энтропии и определяет меру неравномерности распределения антропогенной переменной по заданной территории. Предлагаемое выражение для энтропии имеет следующий вид:

S

н

1 -OClnV

max

где Sm<,j; S(t) — максимальное (общая площадь территорий, региона) и текущее значение площади распространения антропогенной переменной соответственно, время t в данном выражении является параметром.

При таком синтетическом описании (динамическое и энтропийное описание антропогенного пространства) возможно использование всего арсенала методов управления сложными системами4 Форма тренда (выгнутая или вогнутая)

условной энтропии Н позволяет получить критериальные оценки устойчивости трансформирования пространственно-непрерывной экономики региона за счет наращивания интеллектуального потенциала.

С древних времен отмечено, что пропорции тел, соответствующие «золотому сечению», отвечают принципам красоты и здоровья. Более поздние и современные исследования показали, что правило «золотого сечения» отвечает, кроме того, наилучшему структурированию, функционированию сложных систем самой разнообразной природы5

В связи с вышесказанным, критерием оптимизации структурной перестройки пространственно-непрерывной антропогенной системы в предлагаемом методе является устойчивое бескризисное развитие системы. Целевой функцией структурной перестройки пространственно-непрерывной антропогенной системы стало приведение структуры системы к состоянию, соответствующему так называемому «золотому сечению» (Н —^Но), где Но = 0,618 — «золотое сечение».

Из проведенного анализа следует, что линейный случай распространения антропогенных переменных во времени устойчив, а коммулятивный режим распространения социо-экономических переменных приводит систему в состояние нейтральной устойчивости, что представляет собой границу структурной устойчивости трансформирования социо-экономической системы, за которой следует структурная неустойчивость системы, т. е. ее кризис, которому будут подвергаться все подсистемы социальной системы, в первую очередь — система образования.

Следует подчеркнуть, что предлагаемый синтетический метод может при дальнейшей апробации стать перспективным инструментом управления проектированием образования и антропогенными территориальными процессами. Используя энтропийные критерии устойчивости6, можно осуществлять управление пространственно-непрерывной антропогенной системой.

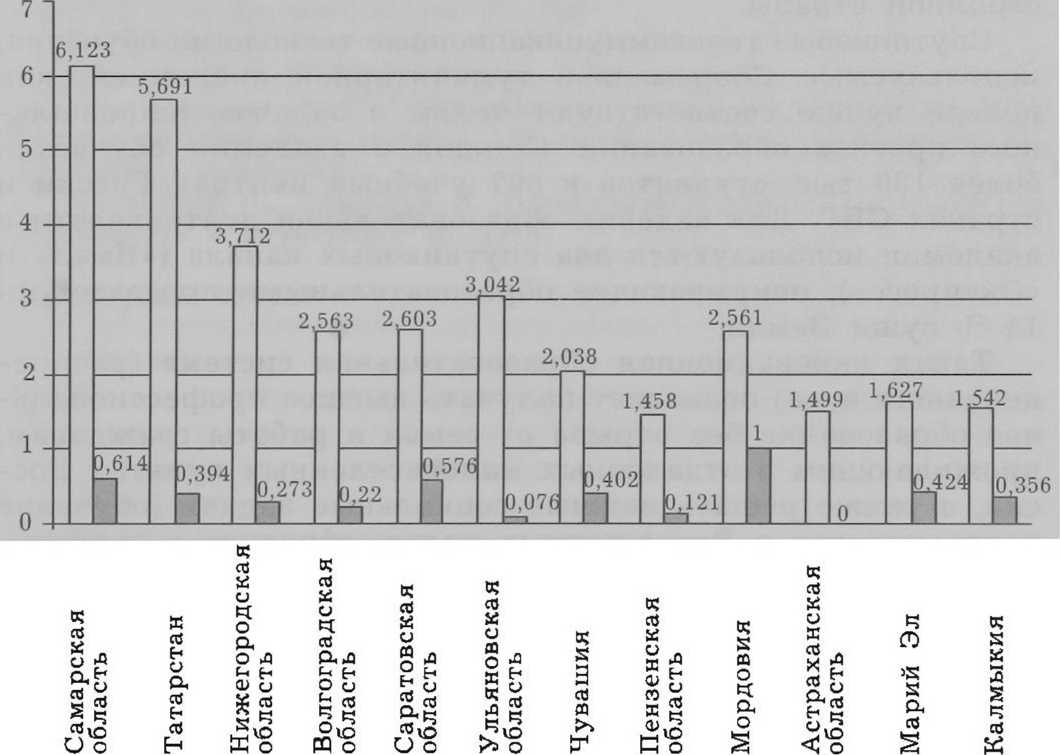

В качестве примера рассмотрим использование синтетического метода при анализе развития российских регионов. Проанализируем тезис: «Там, где образование, там и бизнес» на примере Волжско-Уральского региона в рамках ассоциации «Большая Волга», опираясь на данные Госкомстата РФ и Статуправления Самарской области.

Предложенный синтетический метод анализа территориального развития городов ассоциации «Большая Волга» показал, что имеют место корреляционные зависимости плотности интеллектуальных ресурсов от обобщенных показателей деловой активности регионов. Максимум деловой активности в ассоциации «Большая Волга» (Самарская область) соответствует максимуму плотности распределения носителей интеллекта (людей с высшим образованием, научных работников и студентов, проживающих на одном квадратном километре).

□ относительный параметр развития регионов

В относительный параметр интеллектуального потенциала

Рисунок. Зависимость развития регионов от интеллектуального потенциала

Из рисунка видно, что в Приволжском Федеральном округе имеются существенные резервы повышения качества

Заказ № 6759

жизни населения за счет наращивания интеллектуального потенциала регионов. Для успешного решения Национального проекта «Образование» необходимо использовать инновационные образовательные технологии. Из всего спектра инновационных информационно-коммуникационных образовательных технологий (кейсовые, Интернет-технологии и др.) следует выделить спутниковые телекоммуникационные технологии, отвечающие, с одной стороны, требованиям качества образовательного процесса в вузе, с другой — являющиеся экономичными и позволяющими осуществлять процесс обучения даже в малонаселенных районах нашей огромной страны.

Спутниковые телекоммуникационные технологии обучения, используемые Современной гуманитарной академией, как нельзя лучше соответствуют целям и задачам национального проекта образования. Сегодня в академии обучается более 180 тыс. студентов в 867 учебных центрах России и странах СНГ. Для ведения образовательной деятельности в академии используются два спутниковых канала («Ямал» и «Экспресс»), покрывающие образовательными программами 14 % суши Земли.

Такая инновационная образовательная система (распределенного вуза) позволяет получать высшее профессиональное образование без отрыва от семьи и работы гражданам, проживающим в отдаленных малонаселенных пунктах России, а также решать важные социальные задачи (обучение контрактников в Вооруженных силах, обучение в пенитенциарной системе России, обучение инвалидов).

Следует отметить, что наметившиеся в Правительстве РФ и Госдуме РФ тенденции на уменьшение региональной составляющей в реализации социальных проектов могут оказать крайне негативное влияние на развитие регионов, а значит и на устойчивое развитие России в XXI в.

Информационно-термодинамический анализ деловой активности регионов России, распределения интеллектуальных ресурсов, традиционных промыслов, производств может послужить основой создания базы данных для геоинформа-ционного атласа распределения интеллектуальных ресурсов России. Разработка атласа распределения интеллектуальных ресурсов позволит дать рекомендации по проектированию образования России в XXI в. с минимальными временными и материальными затратами, что в конечном счете будет способствовать решению стратегической задачи России в третьем тысячелетии — повышению качества образования и уровня численности населения с высшим профессиональным образованием.

Список литературы Управление развитием высшего профессионального образования и информационно-коммуникационные технологии обучения в регионе

- Волов В. Т. Фрактально-кластерная теория управления образовательными структурами. Казань, 2000;

- Волов В. Т. Методология исследований педагогических инноваций. Самара, 2004.

- Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. М., 1999.

- Там же.

- Волов В. Т. Фрактально-кластерная теория...

- Бурдаков В. П. Эффективность жизни. М., 1997;

- Волов В. Т. Фрактально-кластерная теория...;

- Он же. Методология исследований педагогических инноваций...

- Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.