Управление ресурсами противопожарной службы с учетом типологии территорий по пожарной опасности

Автор: Минаев Владимир Александрович, Коробец Борис Николаевич, Топольский Николай Григорьевич, Дао Ань Туан

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

Задача управления кадровыми ресурсами противопожарной службы ставится с учетом типологии территорий по пожарной обстановке. Типологизация осуществлялась на основе методов кластерного анализа применительно к провинциям Вьетнама, территория которого отличается весьма сложной и неоднородной пожарной обстановкой. Для решения задачи типологизации отобраны показатели, отражающие сложный факторный комплекс детерминации пожаров в стране (социально-экономические, демографические, климатические, материально-технические и другие). Выбор меры расстояния между кластерами и метода кластеризации провинций осуществлялся путем перебора вариантов, предусмотренных в статистическом программном пакете Statistica 12. Построены модели связей удельных нагрузок по числу погибших и числу травмированных на пожарах с удельной нагрузкой по пожарам. Сформирован комплексный удельный показатель, учитывающий как погибших, так и травмированных на пожарах. На этой основе построена целевая функция с учетом принципов теории активных систем, с помощью которой решена задача оптимального территориального распределения кадровых ресурсов противопожарной службы по кластерам. Оценки показали, что оптимальное распределение позволяет на 10-12% уменьшить комплексный удельный показатель.

Оптимальное управление, кадровые ресурсы, противопожарная служба, типология территорий, пожарная обстановка, кластерный анализ, теория активных систем

Короткий адрес: https://sciup.org/148309503

IDR: 148309503 | УДК: 004.02 | DOI: 10.25586/RNU.V9187.18.09.P.74

Текст научной статьи Управление ресурсами противопожарной службы с учетом типологии территорий по пожарной опасности

В условиях стремительного роста экономики многих стран в последнее десятилетие обострились пожарные риски и негативные факторы, по-разному сказывающиеся на пожарной безопасности их территорий. Это привело к необходимости создания новых методов и моделей анализа, прогнозирования пожарных рисков и управления ими на основе современных процедур кластерного территориального анализа [1-3]. В свою очередь типологические структуры, отражающие различия оперативной обстановки по линии противопожарной службы, весьма востребованы для реализации принципов, научного базиса, моделей управления теории активных систем для оптимального распределения кадровых и иных ресурсов. Для разработки современного инструментария и обоснования современных подходов к типологическому анализу территорий и построению моделей управления ресурсами требуется углубленный анализ территориально-динамических характеристик пожарных рисков в кластерах. Это позволяет создать комплекс математических моделей, дающих возможность:

-

- проводить целенаправленный структурно-динамический анализ временных и территориальных особенностей пожарных рисков в кластерах;

-

- осуществлять прогнозирование основных характеристик пожарной обстановки в кластерах с учетом влияния на нее деятельности подразделений противопожарной службы;

-

- реализовывать методы оптимального управления ресурсами противопожарной службы.

Все это дает возможность создать современный комплекс новых аналитических моделей, алгоритмов и управленческих инструментов для совершенствования деятельности по сокращению количества пожаров, ущерба от них, числа погибших и травмированных за счет применения новейших методов управления пожарными рисками.

Задача типологизации территорий по пожарной опасности

Задача типологизации территорий по пожарной опасности решалась применительно к провинциям Вьетнама, отличающимся весьма сложной и неоднородной пожарной обстановкой [4]. Рассмотрим результаты решения.

Постановка задачи типологизации территорий состояла в следующем. Пусть X - множество различающихся территорий, X = { x. }; Y - множество кластеров. Задана функция расстояния между территориями р( x . , x . ), где г , j - индексы территорий; г = 1, .., n; j = 1, .., n ; n - общее количество территорий X .

Требуется разбить множество территорий X на непересекающиеся подмножества Y 1 u Y 2 и y.Ym x X , называемые кластерами Y m ( m = 1, ., M), так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике р, а объекты разных кластеров существенно отличались по той же метрике. При этом каждому объекту x, е X приписывается еще и номер кластера x. m ; m = 1, ., M.

При кластеризации территорий предполагалось, что показатели пожарной обстановки характеризовались равнозначными коэффициентами важности, а их стандартизация осуществлялась по формуле x-x

Z j = j , ‘V =. (1)

IJ ( x - x ) 2

\^-l i =1^—1 j =1v V i'

Детерминанты пожарной опасности во Вьетнаме

Исходя из результатов анализа факторов, определяющих состояние пожарных рисков на разных территориях Вьетнама, для решения задачи их типологизации по состоянию пожарной опасности принята следующая схема, отражающая факторный комплекс детерминации пожаров в стране [5] (рис. 1).

Факторы урбанизации

Климатические факторы

Экономические факторы

Демографические факторы

Показатели пожарной обстановки территорий

Вьетнама

Факторы, связанные с электрификацией

Факторы транспортной доступности

Факторы развития торговли

Факторы, связанные с пожарной опасностью объектов

Показатели

Показатели тяжестью последствий пожаров г Факторы, связанные с предупреждения пожаров кадрового потенциала противопожарной службы

Показатели мат.-тех. обеспечения противопожарной службы ^-------------/

Рис. 1. Факторный комплекс детерминации пожаров во Вьетнаме

В обоснование факторного комплекса легли результаты экспертных процедур по отбору практиками и научными работниками показателей, наиболее полно характеризующих пожарные риски в провинциях Вьетнама, а также результаты работ [6–9].

Исследования с использованием корреляционного анализа для устранения сильно связанных показателей (коэффициент корреляции в абсолютном выражении больше 0,85) свидетельствуют, что конкретные характеристики, детерминирующие пожарные риски в жилом секторе и секторе хозяйствующих субъектов, различаются, пересекаясь в некоторой своей части. Рассмотрена динамика характеристик с 2006 по 2015 год, а также их усредненный показатель за те же годы. Применительно к жилому сектору при решении задачи типологизации методом кластеризации рассматривалась матрица размером 63 провинции, 27 характеристик; при решении той же задачи применительно к сектору хозяйствующих субъектов – матрица 63 провинции, 18 характеристик.

Чтобы обеспечить обоснованное отнесение условий деятельности противопожарной службы по пожарным рискам для типологизации территорий Вьетнама на однородные группы, решена задача их совместной кластеризации по совокупности характеристик пожарной опасности в секторе хозяйствующих субъектов и жилом секторе.

Выбор меры расстояния между кластерами и метода кластеризации провинций осуществлялся путем перебора всех вариантов, предусмотренных в весьма развитом статистическом программном пакете Statistica 12. Затем с привлечением экспертов проводился анализ вариантов, среди которых выбирался тот, где выделенные кластеры подчинялись трем условиям:

-

1) компактность расположения на территории Вьетнама;

-

2) схожесть социально-экономических условий и состояния оперативной обстановки по линии пожарной охраны, характеризующейся похожими характеристиками внешней среды ее функционирования (плотность и демографические характеристики населения, климат, пожароопасность хозяйствующих субъектов, жилого сектора и т. п.);

-

3) похожесть параметров сил и средств противопожарной службы.

Среди метрик расстояния между кластерами исследовались шесть включенных в указанный программный пакет вариантов:

-

– евклидово расстояние;

– квадрат евклидова расстояния;

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

– манхэттенское расстояние;

– расстояние Чебышева;

– расстояние Минковского;

– коэффициент корреляции Пирсона.

В качестве методов кластеризации применялись включенные в пакет иерархические (древовидные) процедуры кластерного анализа:

– правило одиночной связи (ближайшего соседа);

– правило полных связей (наиболее удаленных соседей);

– правило невзвешенного попарного среднего;

– правило взвешенного попарного среднего;

– невзвешенный центроидный метод;

– взвешенный центроидный метод;

-

– правило Варда.

Экспертам были представлены 15 вариантов, отражающих различные сочетания метрик расстояний и методов кластеризации. При этом явно нелогичные результаты типологизации территорий Вьетнама, с очевидностью не подчиняющиеся вышеназванным условиям экспертного анализа, были исключены из рассмотрения.

Наиболее логичной типологизацией экспертами выбрано приведенное на рис. 2 распределение провинций Вьетнама по кластерам в результате решения задачи их совместной кластеризации по совокупности характеристик пожарной опасности сектора хозяйствующих субъектов и жилого сектора.

Итак, территории Вьетнама (провинции и города республиканского подчинения) из шести округов в результате решения задачи типологизации распределились по пяти достаточно однородным кластерам.

Распределение провинций округов Вьетнама по кластерам (комплексная кластеризация)

|

Округ |

|||||||

|

Кластер |

Дельта Хонгхи (Дельта Красной Реки) |

Северный Мидлендс и горные провинции |

Центральное побережье |

Центральное нагорье |

Юго-Восточный |

Дельта Меконга |

Всего провинций |

|

Кластер 1 |

0 |

0 |

12 |

0 |

0 |

0 |

12 |

|

Кластер 2 |

0 |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

12 |

|

Кластер 3 |

11 |

2 |

2 |

0 |

0 |

0 |

15 |

|

Кластер 4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6 |

13 |

19 |

|

Кластер 5 |

0 |

0 |

0 |

5 |

0 |

0 |

5 |

|

Всего провинций |

11 |

14 |

14 |

5 |

6 |

13 |

63 |

При кластеризации формируются три из пяти кластеров (№ 1, № 2 и № 5) из провинций только одного округа – а именно: Центрального побережья, Северного Мидлендса и горных провинций, Центрального нагорья. Кластер № 3 на 73% сформирован из провинций Дельты Хонгхи (Дельты Красной Реки), а кластер № 4 – на две трети состоит из провинций Дельты Меконга и на одну треть – из провинций ЮгоВосточного округа.

Анализ полученной типологии приводит к следующим выводам и практическим рекомендациям для органов власти и противопожарной службы Вьетнама.

-

• Кластеры 1, 2 и 5 сформировались только из провинций одного округа, соответственно Центрального побережья, Северного Мидленса и горных провинций, Центрального нагорья. Для провинций, которые находятся в указанных кластерах, харак-

- Рис. 2. Комплексная типология провинций Вьетнама по состоянию пожарной опасности

терны схожесть природных условий, погодных и климатических факторов, ситуаций социально-экономического развития, пожарной обстановки и также ресурсного обеспечения противопожарной службы.

-

• Кластер 3 состоит из провинций в Дельте Хонгхи и соседних провинций (из Северного Мидлендса и горных провинций; Центрального побережья), которые имеют сходство как по природным условиям, так и погодным, и климатическим факторам, а также ситуациям социально-экономического развития, пожарной обстановке и ресурсному обеспечению противопожарной службы.

-

• Кластер 4 - это южная часть Вьетнама, состоящая из 19 провинций, находящихся в Дельте Меконга и Юго-Восточном округе.

Анализ трансформаций, произошедших в результате типологизации и отражающих переходы провинций между различными округами, показывает, что несколько корректируется система деления территорий Вьетнама с точки зрения выраженности пожарных рисков.

Построенная типология территорий Вьетнама создает основу и дает возможность для противопожарной службы страны и округов:

-

- более качественно обосновать структуру, ресурсное обеспечение, стратегические и оперативно-тактические принципы и направления деятельности территориальных управлений противопожарной службы;

-

- создать единую систему управления имеющимися силами и средствами и обеспечить их лучший контроль;

-

- обеспечить лучшие вероятностные характеристики постоянной готовности специальных подразделений к аварийно-спасательным работам и тушению пожаров;

-

- усовершенствовать систему взаимодействия и связи с аварийными, медицинскими и другими важными службами жизнеобеспечения провинций в пределах кластера;

-

- обеспечить необходимые условия для своевременного и эффективного применения имеющихся сил и средств территориальной пожарной охраны для тушения пожаров и устранения их последствий;

-

- более эффективно спланировать применение сил и средств для своевременного проведения аварийно-спасательных работ во время пожаров (обоснование порядка привлечения, разработка расписания выездов, инструкций и соглашений по взаимодействию с другими службами жизнеобеспечения и других важных регламентирующих документов);

-

- создать эффективную систему профессиональной подготовки личного состава (пожарно-тактические учения, соревнования, сборы, семинары, обучение эксплуатации аварийно-спасательной техники и другие мероприятия);

-

- обеспечить более надежную пожарную связь в кластере и между кластерами, обосновать и создать современные специальные автоматизированные системы управления пожарной безопасностью и усовершенствовать систему приема и регистрации вызовов.

Таким образом, результаты типологизации как задачи синтеза территорий в однородные группы по пожарной обстановке дают возможность более эффективно решать целый спектр частных задач, связанных с совершенствованием управления ресурсами противопожарной службы, организацией взаимодействия региональных оперативных служб, включая соседние округа, улучшением нормативно-правового обеспечения указанных служб и решением других важных задач.

Моделирование взаимосвязей показателей деятельности противопожарной службы в кластерах

Как показано в работе [10], эффективное решение задач управления ресурсами противопожарной службы связано с количественным исследованием зависимостей удельных показателей деятельности пожарной безопасности во времени и в территориальном аспекте.

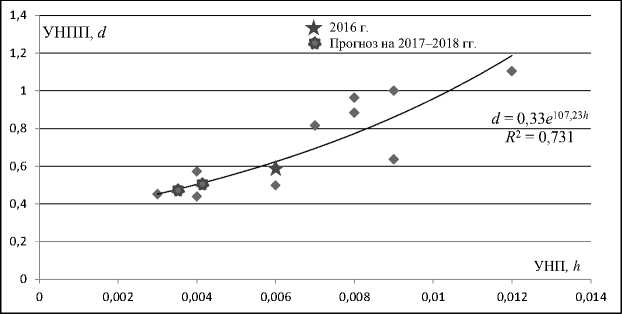

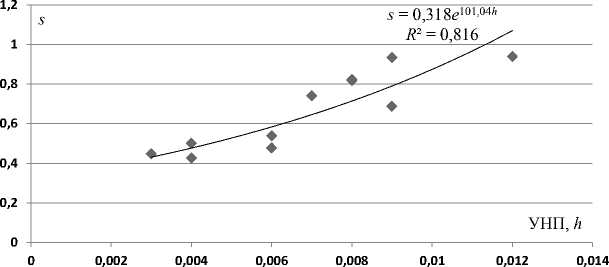

В первую очередь рассмотрим связь удельной нагрузки по числу погибших на пожарах (УНПП) с удельной нагрузкой по пожарам (УНП). На рис. 3 показаны эмпирические данные и теоретическое описание взаимосвязи УНПП от УНП во Вьетнаме в период с 2006 по 2016 год.

Рис. 3. Эмпирические данные и теоретическое описание связи удельной нагрузки по числу погибших на пожарах (УНПП) от удельной нагрузки по пожарам (УНП) во Вьетнаме с 2006 по 2016 год

Как видно из рис. 3, прослеживается следующая тенденция: чем выше УНП, тем выше УНПП. Эта зависимость хорошо описывается следующей экспоненциальной кривой (объясняемость – 73%):

e = 0,33exp(107,23 h ).

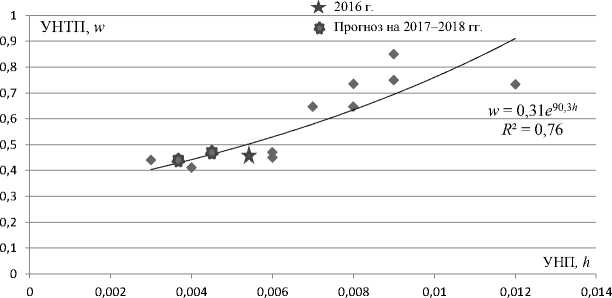

Примерно такая же объясняемость (76%) характеризует эмпирическую связь удельной зависимости по числу травмированных на пожарах от удельной нагрузки по пожарам, которую описывает экспоненциальная кривая (рис. 4).

e = 0,31exp(90,3 h ).

Рис. 4. Эмпирические данные и теоретическое описание связи удельной зависимости по числу травмированных на пожарах (УНТП) от удельной нагрузки по пожарам (УНП) во Вьетнаме с 2006 по 2016 год

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Сравнивая взаимосвязи удельных показателей деятельности противопожарной службы, нетрудно видеть, что связи УНПП и УНТП с УНП имеют восходящий характер. Исходя из поведения удельных показателей, сформируем комплексный удельный показатель, учитывающий как погибших, так и травмированных на пожарах. Для этого сложим удельные показатели УНПП и УНТП, взвешенные нормированными коэффициентами:

s. = ad. + P w . , (4)

где i =1, 2, …, I – номера точек наблюдения (годы), I – общее число лет наблюдения; α – вес удельного показателя di ; β – вес удельного показателя wi . На сумму весовых коэффициентов налагается ограничение:

α + β = 1.

Задача нахождения весовых коэффициентов α, β и параметров модели ставилась следующим образом:

S = max R2

a , p , p

где S – значение функционала, рассчитываемого как максимум коэффициента объ-ясняемости путем вариации параметров модели ( p r – вектор), выбираемой из класса экспоненциальных кривых, и весовых коэффициентов α и β при ограничении (5).

Расчеты на реальных данных показали, что наилучшая модель для Вьетнама формируется в следующем виде:

s = (0,555 d + 0,445 w ) = 0,318exp (101,04 h ).

Максимальное значение коэффициента объясняемости равно 81,6% при величинах α = 0,555 и β = 0,445.

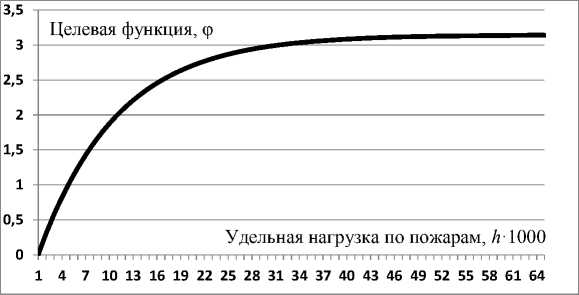

На рис. 5 приведены эмпирические данные и теоретическое описание связи комплексного удельного показателя s с УНП во Вьетнаме в период 2006–2016 годов.

Рис. 5. Эмпирические данные и теоретическое описание связи комплексного удельного показателя s с удельной нагрузкой по пожарам (УНП) во Вьетнаме в период 2006–2016 годов

Задача оптимального обеспечения противопожарной службы кадровыми ресурсами с учетом типологизации территорий Вьетнама

Задачи управления ресурсами противопожарной службы занимают важное место в общем спектре ее управленческих задач. При этом центральное место отводится задаче их оптимального обеспечения кадровыми ресурсами [10].

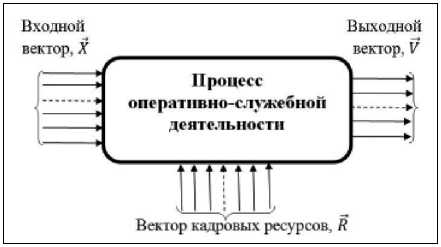

В работе [10] предложена и обоснована достаточно плодотворная научная концепция, описывающая деятельность кадровой системы противопожарной службы как процесс «переработки» входного вектора переменных величин в заданный выходной вектор результатов в соответствии с конкретной оперативно-служебной «технологией», использующей необходимое количество и качество ресурса. Например, входной переменной может выступать количество пожаров, результатом – выход – количество травмированных и погибших на пожарах; вход – количество нарушений пожарной безопасности, выход – количество предписаний и штрафов, наложенных на собственников объектов.

Схематически на рис. 6 в терминах «вход – ресурсы – выход» дано представление процесса оперативно-служебной деятельности кадровых подсистем противопожарной службы, который в каждом конкретном случае должен находить свое отражение в явном математическом описании «оперативно-служебной технологии».

Рис. 6. Представление процесса оперативно-служебной деятельности кадровых подсистем противопожарной службы в терминах «вход – ресурсы – выход» [10]

Пусть общая зависимость вектора выходных переменных от вектора входных переменных и вектора кадровых ресурсов имеет вид:

—* —* —*

V = V ( R , X ), (8)

при этом выполняется условие

∑ i I = 1 R i = R 0 , (9)

где I – общее число территориальных кластеров с разной пожарной обстановкой, подчиненных единому государственному центру; Ri – кадровый ресурс в i -м кластере, i = 1, 2, … , I ; R 0 – общий кадровый ресурс во всех I кластерах.

По аналогии с производственными процессами будем функциональную связь между допустимым уровнем ресурсных затрат и входным вектором, с одной стороны, и соответствующим им экстремальным значением (минимум или максимум) выходной переменой – с другой, называть производственной функцией :

— — . — ~ .

I V ext = v ( R , x ) (10)

при ∑ i = 1 Ri = R 0.

Рассмотрение вопросов, связанных с исследованием производственных функций, достаточно развернуто дается в [11–14]. В указанных работах показано, что существуют два основных подхода к построению производственных функций – статистический (дескриптивный) и оптимизационный. Если первый основан на восстановлении зависимости (8) по статистическим данным, то второй – на обобщении решений некоторого набора оптимизационных задач.

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Учитывая специфический характер деятельности противопожарной службы, целесообразно вместо термина «производственная функция» употреблять более подходящий термин «результирующая функция».

Рассмотрим на конкретном примере деятельности по тушению пожаров вариант конструирования критерия оптимальности распределения кадровых ресурсов противопожарной службы в территориальном аспекте.

Опираясь на результаты работы [10], усложним математическую модель типа «затраты – результаты» для более эффективного распределения кадровых ресурсов. Для этого введем целевую функцию ф = ф(X, R, у), которая отражает эффективность использования ресурса противопожарной службы. Применительно к k-му кластеру Вьетнама запишем ее в виде фк = ф k (Fk, Rk,уk X (11)

где Fk – число пожаров в k- м территориальном кластере, Rk – количество пожарных в k- м кластере, γ k – вектор параметров целевой функции в k- м кластере.

Примем, что целевая функция (11) монотонно растет в области 0 < Rk< ∞ , т. е. чем больше обеспеченность противопожарной службы в кластере кадровыми ресурсами, тем больше целевая функция, причем

φ k ( Fk , ∞ , γ k ) = Ak =const, (12)

-

т. е. функция ограничена сверху.

Целевая функция общей системы противопожарной службы Вьетнама Фц определяется целевыми функциями ее подразделений в кластерах и в частном случае может быть записана в виде их суммы:

фц= i k : к ф к . (13)

Центр, располагая ограниченными ресурсами, стремится достичь некоторого оптимального значения своей системной цели (общей целевой функции), определяя целевые функции активных элементов (противопожарных служб в кластерах) путем выбора такого распределения кадровых ресурсов, который стимулирует их к совершенствованию форм и методов оперативно-служебной деятельности при тушении пожаров, интенсификации использования наличных ресурсов.

Задача распределения кадровых ресурсов при известной зависимости Ф k ( F k , R k , Y k ) и известных параметрах у k ставится как следующая задача оптимизации:

Фц = I k : K Ф к ( F k , R k , Y к ) ^ max( R ) (14)

при ограничении на количество кадровых ресурсов, которыми располагает центр:

I k : KRk : R . (15)

Принцип, реализованный в данной постановке задачи распределения кадровых ресурсов противопожарной службы по кластерам, является принципом оптимального распределения.

Рассмотрим для формирования целевой функции аналитическую зависимость (7), отражающую связь удельной нагрузки по пожарам c комплексным удельным показателем по взвешенному числу погибших и травмированных на пожарах:

sk = 0,318exp (101,04 hk ), (16)

где hk – количество пожаров на одного пожарного в k- м кластере.

Очевидно, задача оптимального распределения кадровых ресурсов по кластерам должна ставиться так, чтобы минизировать сумму величин (16) по всем k = 1, …, K ; либо максимизировать сумму обратных величин:

1/ sk = 3,145exp (–101,04 hk ). (17)

Далее определим целевую функцию:

φk = 3,145 [1 – exp(–101,04hk )] ≈ 3,2 [1 – exp(–100hk)],(18)

графический вид которой показан на рис. 7.

Рис. 7. Целевая функция по комплексному удельному показателю числа погибших и травмированных на пожарах в зависимости от удельной нагрузки по пожарам

Нетрудно видеть, что функция (18) является монотонно возрастающей и при hk → ∞ φ k → 3,2.

С целью получения аналитических зависимостей для оптимального распределения кадровых ресурсов упростим выражение (18), разложив экспоненту в ряд Макларена. Тогда фk - 3,2 [1 -1 +100hk --2-hk + ...]

или фk -160 (2hk -102^hk2 + ...); k = 1, 2, ..., K.(20)

Целевая функция центра в этом случае представляется в следующем виде:

Фц -Zk= H 320hk (1 - 50hk).

Таким образом, задача оптимального распределения кадровых ресурсов между K кластерами запишется:

ФцR -^ min,

∑k=K k=1 Rk =R.

Решим задачу (22)–(23) методом множителей Лагранжа.

Функция Лагранжа записывается так:

L(Фц) =Zk=K [320hk(* -50hk)] -ЦZR. -R) ■ где λ – множитель Лагранжа.

Подставим в (24) выражение для hk = Fk / Rk :

L (фц)=Z ^ =K [320Fk/ Rk(1 - 50 Fk/ Rk)]-x (Z k=KRk- R )•

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Условный экстремум выражения (25) находится из соотношений

|

8L ( R, X) _ _8L ( R , X)_n , t a |

(26) |

|

|

, k = 1, 2, …, K 8R k 8X , , |

||

|

или |

2 |

|

|

---= - 320 kr + 3 - 320 - 50 k -X = 0, 8R k R 2 R k |

(27) |

|

|

— = ' ; " K Rt — R = 0. 8X k - 1k = 1 k |

(28) |

|

Представим уравнение (27) как кубическое нормированное уравнение относительно R :

k R,3 + 320 F, / X R, - 150 - 320/ X F 2 = 0. (29)

kkk k

Введем обозначения для коэффициентов кубического уравнения (29):

a = 1, b = 0, c = 320 F k / X , d = -150 - 320 F k IX (30)

и вычислим его дискриминант:

Δ = -4 b 3 d + b 2 c 2 - 4 ac 3 + 18 abcd – 27 a 2 d 2. (31)

Подставляя в (31) значения коэффициентов (30), получим:

|

2 |

Г 2F, 1 |

|

|

A =--k— |

+ 2025 |

. (32) |

|

X |

2 |

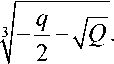

Для практических случаев всегда λ > 0, поэтому Δ < 0. А это означает, что уравнение имеет один вещественный и пару комплексно сопряженных корней. Найдем интересующий нас единственный вещественный корень, используя формулу Кардано. Для этого определим величину:

Q = ( p /3)3 + ( q / 2)2 , (33)

где p = c I a - —( b I a )2 , q = 2( b /3 a )3 - bc / (3 a 2) + d / a, или, подставляя значения коэффициентов из (30), получаем:

|

F 2 p = c = 320 -A- , q = d = - 150 - 320 _A_ . (34) |

|

|

Тогда |

X X Q = ( c /3)3 + ( d /2)2. (35) |

Вещественный корень уравнения (29) находится из выражения:

R k = A + B , (36)

где

A =

Подставим в выражение (36) значения всех коэффициентов из (30):

|

R k = \ |

150 - 160 320 F k + X F k\ |

320 F ----- + 27 X |

f 150 F k 1 2 . |

i2+ |

|

+ 3 |

150 - 160 320 ------------r, X Fk X Fk\ |

3^ + ( 27 X |

150 F k A . 2 J |

2 . |

Исходя из оценки значений Fk и λ, нетрудно показать, что первый член в корнях квадратных выражения (38) пренебрежимо мал по сравнению со вторым членом, по- этому решение представляется в таком виде:

R k

= 203

6 F k 2

Учитывая (28), находим уточненное оптимальное решение:

Rk ( опт2 )

= R

3 F k 2

V k = K зГр2 ^ k = 1 NF k

, k = 1, 2, …, K .

Вычислительные эксперименты показали, что использование методики оптимального распределения кадровых ресурсов в соответствии с (40) позволило бы сократить комплексный удельный показатель примерно на 10–12% по сравнению с реальной ситуацией их распределения по кластерам.

В заключение подчеркнем, что предложенная методика распределения кадровых ресурсов, учитывающая комплексную удельную нагрузку по погибшим и травмированным на пожарах, достаточно понятна практикам в области противопожарной безопасности, учитывая различия в пожарной обстановке на различных территориях, обусловленные сложным комплексом социальных, социально-экономических, демографических, оперативно-служебных и материально-технических факторов.

Выводы

-

1. Территория Вьетнама (провинции и города республиканского подчинения) из шести округов страны в результате решения задачи кластерного анализа распределились по пяти однородным кластерам. Распределение по кластерам логично, достаточно хорошо интерпретируемо и компактно.

-

2. Полученная типология провинций Вьетнама может быть положена в основу определения стратегии территориального управления ресурсами противопожарной службы, формирования основных региональных задач служебно-боевой деятельности пожарных подразделений, прогнозирования перспектив регионального развития противопожарной службы.

-

3. Одно из центральных мест среди задач, связанных с управлением противопожарной службой Вьетнама, занимает задача их оптимального обеспечения кадровыми ресурсами. Весьма конструктивным для решения названной задачи оказалось представление процесса оперативно-служебной деятельности кадровых подсистем противопожарной службы в кластерах в терминах «вход – ресурсы – выход» и формальное описание «оперативно-служебной технологии» в деятельности противопожарной службы.

-

4. Применительно к описанию модели управления ресурсами противопожарной службы в кластерах в общем случае необходимо решать задачу многовекторной оптимизации. В статье построена специальная целевая функция, базирующаяся на устойчивой зависимости комплексного удельного показателя числа погибших и травмированных на пожарах от удельной нагрузки на пожарных.

-

5. Существующие распределения территориальных кадровых ресурсов по кластерам Вьетнама (пропорциональное и по принципу «от достигнутого») проигрывают по сравнению с подходом оптимального распределения кадровых ресурсов с применением нелинейной модели, рассмотренной в статье. Вычислительные эксперименты показали, что использование методики оптимального распределения кадровых ресурсов позволило бы сократить удельный комплексный показатель числа погибших и травмированных на пожарах примерно на 10–12% по сравнению с реальной ситуацией их распределения по кластерам Вьетнама.

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Список литературы Управление ресурсами противопожарной службы с учетом типологии территорий по пожарной опасности

- Брушлинский Н.Н., Есин В.М., Слуев В.И. и др. Пожарные риски. Вып. 4. Управление пожарными рисками / под ред. Н.Н. Брушлинского, Ю.Н. Шебеко. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2006. - 148 c.

- Качанов С.А., Нигметов Г.М. Мониторинг территорий, зданий и сооружений для повышения достоверности результатов при независимой оценке рисков // Технологии гражданской безопасности. - 2009. - Вып. 3. - С. 40-45.

- Пожарные риски. Динамика, управление, прогнозирование / под ред. Н.Н. Брушлинского, Ю.Н. Шебеко. - М.: ВНИИПО МЧС России, 2007. - 370 с.

- Минаев В.А., Топольский Н.Г., Дао Ань Туан. Проблемы и основные факторы оценки пожарных рисков во Вьетнаме // Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности». - 2016. - Вып. № 1 (65). - 9 с. - URL: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2016-1/32-01-16.ttb.pdf

- Минаев В.А., Топольский Н.Г., Дао Ань Туан. Информационное обеспечение задачи типологизации территорий Вьетнама по пожарной обстановке // Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности». - 2017. - № 1 (71). - URL: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2017-1/41-01-17.ttb.pdf