Управление рисками инклюзивного образования

Автор: Мельников Сергей Леонидович, Лифанова Татьяна Евгеньевна, Шилина Светлана Александровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются актуальные вопросы отношения молодежи (студентов и школьников старших классов) к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Авторы представлют результаты социологического исследования, в котором выявлено, какие реперные точки существуют при внедрении инклюзивного образования в России. Авторы проанализировали вопросы, которые необходимо решить, чтобы обеспечить лояльность по отношению лицам с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе. Многое зависит от управленческих решений по обеспечению доступной среды для данной категории граждан. Чтобы избежать рисков во внедрении инклюзивного образования, необходимы совместные усилия общества и государства. Социальная политика должна быть направлена на то, чтобы облегчить вхождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум. Необходимы меры, создающие толерантное отношение к таким людям, а также благоприятные условия для их существования в городской среде современных мегаполисов, что, несомненно, является насущной проблемой нашего государства.

Инклюзивное образование, люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, риски, управление, covid-19, общество

Короткий адрес: https://sciup.org/170191685

IDR: 170191685 | DOI: 10.31171/vlast.v29i6.8715

Текст научной статьи Управление рисками инклюзивного образования

А ктуальность обращения к вопросам управления рисками инклюзивного образования несомненна. В свете реформирования образования [Киричек 2017; 2018; Мамедов 2018], осложненного переходом на дистанционное обучение [Байдакова, Киричек 2013] в определенные моменты, связанные с санэпидемиологической обстановкой в мире и нашей стране [Шилина и др. 2021; Мамедов 2021; Голенкова, Свердлова 2021], актуальным является обращение к внедрению инклюзивного образования [Ковалева, Сычева 2019; Шилина, Боброва С.А., Лученинова 2019; Шилина, Федорова 2019], когда предполагается создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья [Сычева, Белова 2019; Лифанова, Сычева 2019; Ковалева, Касацкая, Ковалева 2019]. Вступление в информационную эпоху требует от обучаемых и обучающих особых навыков, умений и знаний [Волнистая, Мамедов 2018; Киричек 2016; Мамедов 2016], что означает возникновение рисков в получении образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья [Голенкова 2014]. Готовы ли учебные заведения к тому, чтобы такие люди имели равный доступ к образовательным услугам в обычной школе, колледже, вузе? Как будут относиться к лицам с ограниченными возможностями здоровья в классе, студенческой группе? Эти вопросы требуют пристального внимания исследователей-социологов [Воронов, Пимахова, Шилина 2018; Гезалов, Коркия, Мамедов 2018].

В связи с этим нами проведено социологическое исследование на базе лаборатории социологии и социальных технологий Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского с 13.04.2021 по 08.05.2021.

В анкетировании участвовали учащиеся школ города Брянска (27,06% всех респондентов) и студенты (72,94% всех 85 респондентов). Возраст респондентов – от 13 до 35 лет, по половой принадлежности респонденты распределились следующим образом: 30,59% юношей и 69,41% девушек.

При ответе на 1-й вопрос анкеты, который был открытым: «Ваше понимание выражения “лица с ограниченными возможностями здоровья”?» –предпола-галось, что напишут «инвалиды».

Но предположение не оправдалось: такое определение встретилось только у 15,29% респондентов. Причем многие добавили комментарии вроде: «овощи», «с психическими или физическими осложнениями», «люди, которые по каким-либо причинам не способны выполнять определенный перечень функций».

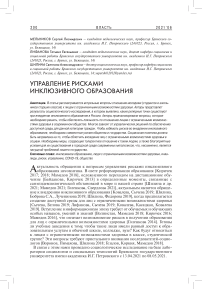

Среди них 15,38% респондентов мужского пола и 84,62% женского; 23,08% составили школьники, 76,92% – студенты. Распределение респондентов по возрасту представлено в диаграмме на рис. 1.

1 респ. - 20 лет

3 респ. - 19 лет

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Ваше понимание выражения “лица с ограниченными возможностями здоровья”?» в зависимости от возраста

Нами была также выделена группа с ответами, в которых говорилось о лицах с ограниченными возможностями как о людях, имеющих физические недостатки. Таких анкет оказалось 23,53% общего числа респондентов.

Респонденты считают, что лица с ограниченными возможностями – это те, кому требуется помощь при передвижении. Из всех ответивших таким образом 45% составили респонденты женского пола и 55% мужского. Среди респондентов 35% составляют школьники и 65% – студенты.

К данным ответам примыкают те 8,24%, в которых респонденты обозначили понятие «лица с ограниченными возможностями здоровья» через отношение к деятельности – возможность/невозможность ее осуществления.

Приведем примеры: «Это люди, которые по стечению обстоятельств не могут выполнять трудовую активность в полной мере», «люди, которые не как все; люди, которые не могут выполнять какую-либо деятельность наравне со всеми».

Также выделен блок, в котором упомянуты не только физические, но и психические и/или умственные недостатки. Анкет с этими ответами 11,76% (80% респондентов женского пола и 20% респондентов мужского пола). Приведем пример: «Это люди, имеющие недостатки в своем физическом и/или психическом развитии».

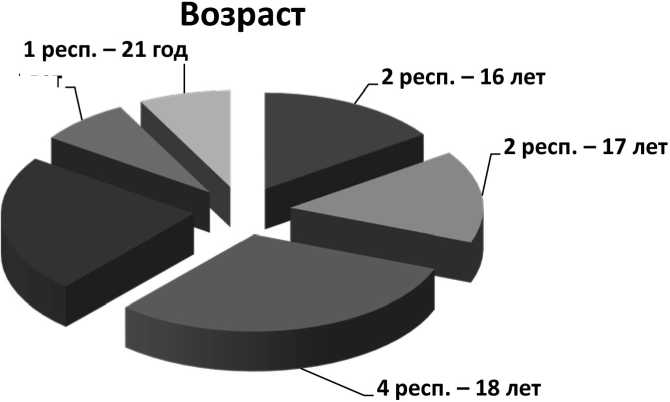

В ответах 14,12% общего числа респондентов найдено понятие здоровья/ болезни. Среди них 33,33% респондентов мужского пола и 66,67% респондентов женского пола. Возрастное распределение представлено в диаграмме на рис. 2.

В ответах 5,88% общего числа респондентов основным было понятие нормы: «Люди, для которых существуют ограничения для нормального существования», «люди, отличающиеся от понятия нормы».

9,41% респондентов говорили о необходимости посторонней помощи лицам с ограниченными возможностями. Приведем примеры формулировок ответов: «Это особая социальная группа, требующая к себе специальные условия», «лица, не способные самостоятельно удовлетворять свои потребности», «люди, которые не могут сделать что-либо сами. Им требуется помощь», «люди, которым нужна помощь других людей». Среди респондентов большинство лиц женского пола (87,5%).

Рисунок 2 . Распределение четвертого блока ответов респондентов на вопрос: «Ваше понимание выражения “лица с ограниченными возможностями здоровья”?» (в зависимости от возраста)

В 4,71% ответов прозвучало понятие полноценности/неполноценности. Примеры формулировок: «Люди, которые не могут полноценно влиться в общество», «человек неполноценен», «человек, который не может полноценно функционировать в обществе с другими людьми», «это лица, которым не все позволено».

Проанализировав ответы на первый вопрос анкеты, можно понять, что уровень готовности нашего молодого поколения учиться вместе с лицами с ограниченными возможностями здоровья не очень высокий.

Респонденты дистанцируются от проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья, не включают их в свой круг, рассматривая их как не имеющих отношения к респондентам.

Был задан вопрос: «Если бы в Вашей семье появилось лицо с ограниченными возможностями, что бы Вы сделали?» Варианты ответов на него следующие: «1) ухаживал(-а) бы самостоятельно; 2) нанял(-а) бы сиделку; 3) оформил(-а) бы в спецучреждение; 4) другое (что именно?)».

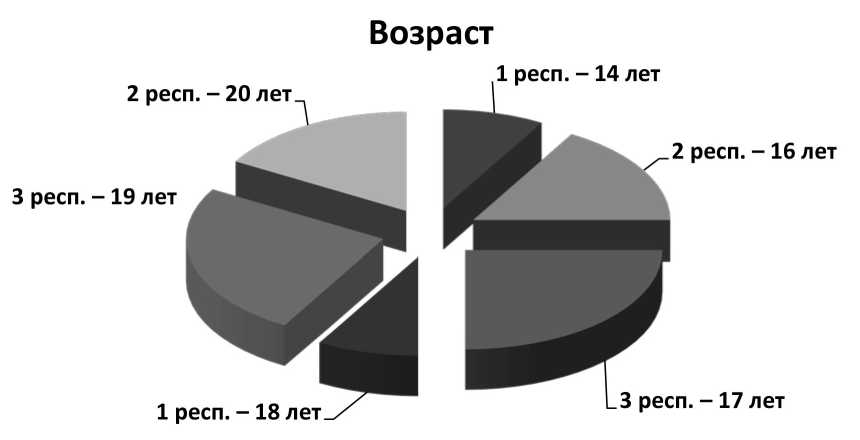

Ответы распределились следующим образом: 1) ответили «ухаживал(-а) бы самостоятельно» 82,35% опрошенных, среди которых 30% респондентов мужского пола и 70% респондентов женского пола; 2) ответили «нанял(-а) бы сиделку» 20% опрошенных, среди которых 29,41% респондентов мужского пола и 70,59% респондентов женского пола; 3) выбрали ответ «оформил(-а) бы в спецучреждение» 3,53% респондентов женского пола (никто из респондентов мужского пола не выбрал этот вариант ответа); 4) ответ «другое» выбрали 4,71% респондента мужского пола. Их ответы были такими: «1) Пока не имею такого члена семьи, не знаю, видно будет; 2) не дай Бог; 3) убил бы; 4) затрудняюсь ответить – это зависит от болезни (см. рис. 3).

■ ухаживал(-а) бы самостоятельно

■ нанял (-а) бы сиделку

■ оформил (-а) бы в спецучреждение

■ другое

Респонденты Респонденты мужского пола женского пола

Рисунок 3 . Распределение ответов на вопрос: «Если бы в Вашей семье появилось лицо с ограниченными возможностями, что бы Вы сделали?» (в зависимости от половой принадлежности респондентов)

Рассмотрим распределение ответов на этот же вопрос в зависимости от того, кто отвечал, – студенты или школьники.

Ответы распределились следующим образом: 1) ответили «ухаживал(-а) бы самостоятельно» 70% респондентов – студентов и 30% респондентов – школьников; 2) ответили «нанял(-а) бы сиделку» 76,47% респондентов – студентов и 23,53% респондентов – школьников; 3) выбрали ответ «оформил(-а) бы в спецучреждение» – по одному студенту и школьнику; 4) ответ «другое» выбрали 66,67% студентов и 33,33% респондентов – школьников.

Анализ ответов респондентов показал, что как лица мужского пола, так и лица женского пола предпочли бы сами ухаживать за лицами с ограниченными возможностями здоровья, что может свидетельствовать о сформированности чувства ответственности за близких людей, а также о том, что молодежь стремится проявлять заботу о тех, кто нуждается в помощи.

Следующий вопрос: «Если бы Вы оказались в ситуации лица с ограниченными возможностями, что бы Вы предпочли?»

Варианты ответов: «1) чтобы за Вами ухаживали родные; 2) чтобы Вам наняли сиделку; 3) чтобы Вас оформили в спецучреждение; 4) другое (что именно?)».

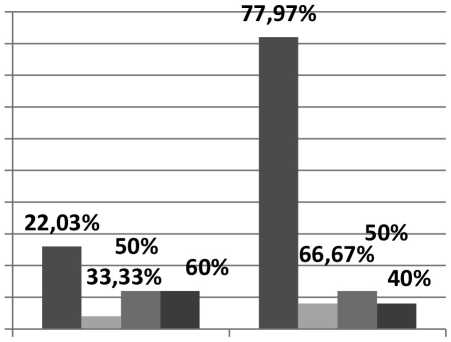

Ответы на этот вопрос распределились следующим образом: 1) первый ответ «чтобы за Вами ухаживали родные» выбрали 69,41% опрошенных, среди них 22,03% респондентов мужского пола и 77,97% респондентов женского пола;

2) второй ответ «чтобы Вам наняли сиделку» выбрали всего 7,06%, из них 33,33% респондентов мужского пола и 66,67% респондентов женского пола; 3) третий ответ «чтобы Вас оформили в спецучреждение» выбрали всего 14,12% опрошенных, поровну мужского и женского пола; 4) ответ «другое» выбрали всего 11,76%, из них 60% респондентов мужского пола и 40% респондентов женского пола. У мужчин были такие ответы: «1) справлялся самостоятельно; 2) суицид; 3) мне все равно». 3 человека не дали никакого ответа.

Респонденты женского пола ответили так: «1) 2 человека затрудняюсь ответить; 2) суицид; 3) нет ответа» (см. рис. 4).

Рассмотрим распределение ответов на этот же вопрос в зависимости от того, кто отвечал, – студенты или школьники.

Ответы распределились следующим образом: 1) первый ответ «чтобы за Вами ухаживали родные» выбрали 69,49% студентов и 30,51% школьников; 2) второй ответ «чтобы Вам наняли сиделку» выбрали 66,67% студентов и 33,33% школьников; 3) третий ответ «чтобы Вас оформили в спецучреждение» выбрали 83,33% студентов и 16,67% школьников; 4) ответ «другое» выбрали 90% студентов и 10% школьников из числа выбравших этот вариант ответа.

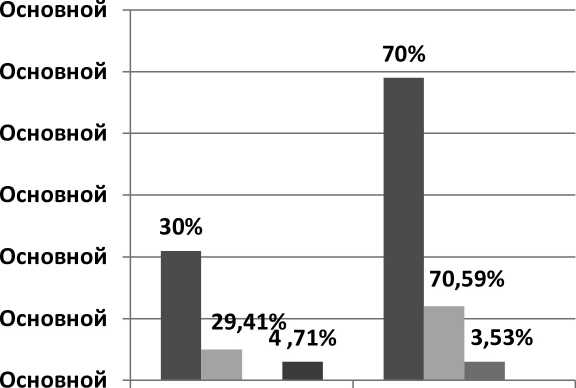

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

■ чтобы за Вами ухаживали родные

■ чтобы Вам наняли сиделку

■ чтобы Вас оформили в спецучреждение

■ другое респонденты респонденты мужского пола женского пола

Рисунок 4 . Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы оказались в ситуации лица с ограниченными возможностями, что бы Вы предпочли?» (в зависимости от половой принадлежности респондентов)

Следует отметить, что у респондентов наличествует привязанность к родным людям, в своем большинстве они уверены, что родные не оставят их в беде и будут ухаживать, если случится несчастье.

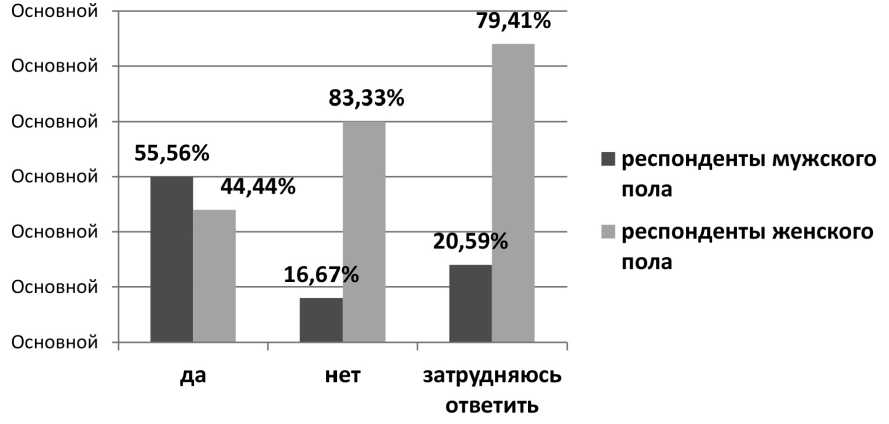

Рассмотрим распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы эвтаназию выходом из положения, если человек неизлечимо болен?» Варианты ответов были следующими: «да», «нет», «затрудняюсь ответить».

Ответы респондентов распределились следующим образом: ответ «да» выбрали 55,56% мужчин и 44,44% женщин, т.е. 31,76% из 85 опрошенных считают, что эвтаназия является выходом из положения, если человек неизлечимо болен. Таким образом, почти треть респондентов – за прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе.

Ответ «нет» выбрали 16,67% респондентов мужского пола и 83,33% респондентов женского пола. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 20,59% мужчин и 79,41% женщин (см. рис. 5).

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы эвтаназию выходом из положения, если человек неизлечимо болен?» (по полу респондентов)

Далее респондентам был задан вопрос: «Если на предыдущий вопрос ответили “да”, то кто, по-Вашему, должен проводить эвтаназию?»

Ответы распределились следующим образом: 15,29% респондентов мужского пола дали следующие ответы (приведены все): «1) врачи – 4 ответа; 2) люди, специально обученные для этого, врачи; 3) специалист; 4) врач с согласия родных; 5) робот; 6) специально квалифицированный врач; 7 специализированный доктор; 8) медучреждение; 9) сам человек; 10 дипломированный врач».

Как видим, большинство респондентов мужского пола считают, что эвтаназию должны проводить медработники.

16,47% респондентов женского пола ответили: «1) врач(-и) – 6 ответов; 2) врач, родные рядом; 3) врачи; люди, понимающие, как это делать правильно; 4) врачи, медработники; 5) ближайший родственник; 6) врачи, имеющие на это законное право; 7) медсестра в присутствии родных; 8) специалисты, врач».

И среди респондентов женского пола большинство склоняется к ответу, что эвтаназию должны проводить медработники.

Нет ответа в анкетах 69,41% респондентов.

Как представляется, если исходить из анализа ответов респондентов, молодые люди не считают эвтаназию безнравственной и жестокой процедурой. Треть опрошенных лояльно относятся к ее проведению, причем возлагают эту обязанность на медработников.

Можно предположить, что молодежь не готова к тому, чтобы образование в России стало инклюзивным. Ни школьники, ни студенты не понимают проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья и не готовы к тому, чтобы эти люди обучались вместе с ними. Поэтому так остро стоит проблема социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья и востребовано управление рисками при внедрении инклюзивного образования.

Статья издается на средства договора № 12/21 от 10.03.2021 на выполнение научно-исследовательских работ на тему «Дискурс социальных проблем толерантного отношения молодежи к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в коммуникативном пространстве».

Список литературы Управление рисками инклюзивного образования

- Байдакова Д.М., Киричек П.Н. 2013. Сетевая культура молодежи: границы новой реальности. — Россия в период трансформации: молодежь и вызовы современного общества: сборник трудов конференции. Ярославль: Изд-во МУБиНт. С.53-55.

- Волнистая М.Г., Мамедов А.К. 2018. Научные коммуникации в системе воспроизводства знаний. — Вышэйшая школа: навукова-метадычны i публщыстычны часотс. № 3(125). С. 43-48.

- Воронов К.А., Пимахова А.А., Шилина С.А. 2018. Модель работы с детьми-инвалидами: социологические параметры. - Дискурс. № 7(21). С. 97-109.

- Гезалов А.А.О., Коркия Э.Д., Мамедов А.К. 2018. Статус и миссия университета в постмодерне. - Век глобализации. № 4(28). С. 152-159.

- Голенкова О.В. 2014. Проблемы инклюзивного образования в современном российском обществе. — Актуальные проблемы современного образования: опыт инноваций: материалы научно-практической конференции (заочной) с международным участием. 27-28 ноября 2014 г. Тольятти: НОЦ «Перспектива». С.112-117.

- Голенкова О.В., Свердлова Г.А. 2021. Региональный опыт модернизации образования. — Дискурс социальных проблем в социокультурном, образовательном, языковом пространстве в период пандемии коронавируса: сборник трудов конференции. Брянск: Изд-во БГУ. С. 381-390.

- Киричек П.Н. 2016. Информационная культура в арсенале управленца. — Инновационные технологии в управлении: сборник научных статей. М.: ООО «МАКС Пресс». С. 4-10.

- Киричек П.Н. 2017. Эрзац-реформа в сфере образования. — Университет в глобальном мире: новый статус и миссии. М.: ООО «МАКС Пресс». С. 632-633.

- Киричек П.Н. 2018. Университет в поле социального заказа. — Социальные и психологические проблемы современного образования: сборник трудов конференции. Иркутск: Изд-во ВСИ МВД РФ. С. 183-188.

- Ковалева Е.Л., Касацкая В.Н., Ковалева А.В. 2019. Вопросы качества жизни и здоровья в радиационно загрязненных районах. — Социальная динамика населения и устойчивое развитие: сборник тезисов конференции. М.: ООО «МАКС Пресс». С. 151-155.

- Ковалева Е.Л., Сычева Е.Ю. 2019. Лица с ограниченными возможностями здоровья: отношение к ним со стороны молодежи. — Дискурс. № 12(38). С. 124133.

- Лифанова Т.Е., Сычева Е.Ю. 2019. Социологическое исследование отношения молодежи к лицам с ограниченными возможностями. — Дискурс. № 12(38). С. 134-145.

- Мамедов А.К. 2016. Проблема оснований социального знания (полемические заметки). — Экономика. Социология. Право. № 3(3). С. 68-80.

- Мамедов А.К. 2018. Научное знание: классическое наследие и мода. — Экономика. Социология. Право. № 1(9). С. 91-100.

- Мамедов А.К. 2021. Парадигма нового образования в период пандемии: методология и тренды. — Дискурс социальных проблем в социокультурном, образовательном, языковом пространстве в период пандемии коронавируса: сборник трудов конференции. Брянск: Изд-во БГУ. С. 414-421.

- Сычева Е.Ю., Белова К.О. 2019. Социологическое исследование: благоприятность среды для жизни лиц с ограниченными возможностями. — Дискурс. № 11(37). С. 112-124.

- Шилина С.А., Федорова К.И. 2019. Инклюзивное образование в России как одна из форм социализации лиц с ограниченными возможностями. - Дискурс. № 10(36). С. 45-56.

- Шилина С.А., Боброва С.А., Лученинова Е.С. 2019. Формирование коммуникативной культуры в процессе внедрения инклюзивного образования в России. - Высшее образование для XXI века: роль гуманитарного образования в контексте технологических и социокультурных изменений: сборник трудов конференции. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета. С. 226-234.

- Шилина С.А., Зайцева В.В., Орлов Г.И., Прудников Е.Е., Корнюшин И.А. 2021. Дискурс социальных проблем в образовательном пространстве: опыт выпускников общеобразовательных школ города Брянска в период пандемии коронавируса. - Дискурс социальных проблем в социокультурном, образовательном, языковом пространстве в период пандемии коронавируса: сборник трудов конференции. Брянск: Изд-во БГУ. С. 400-408.