Управление трудоемкостью и стоимостью наукоемкой продукции машиностроения

Автор: Перерва Ольга Леонидовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье доказана необходимость разработки системы управления трудоемкостью и стоимостью наукоемкой продукции машиностроения с целью повышения эффективности использования дорогостоящих материальных и трудовых ресурсов. Разработка системы управления должна учитывать главные особенности исследований и разработок, результатом которых является создание наукоемкой продукции, которые систематизированы автором в статье.

Машиностроение, исследования и разработки, наукоемкая продукция, управление, затраты, стоимость, трудоемкость

Короткий адрес: https://sciup.org/14935511

IDR: 14935511 | УДК: 331.101.5

Текст научной статьи Управление трудоемкостью и стоимостью наукоемкой продукции машиностроения

Наукоемкое машиностроение как ведущая сфера материального производства играет исключительно важную роль в системе развития национальной экономики, что объясняется важностью производства наукоемкой продукции машиностроения для поддержания необходимого уровня развития других отраслей национального хозяйства и обеспечения технологической независимости и экономической безопасности страны в целом.

Наукоемкой (инновационной или высокотехнологичной) следует считать продукцию, которая включает в себя объемы исследований и разработок, превышающие среднее значение этого показателя для продукции в определенной отрасли экономики.

В условиях острой конкуренции и роста стоимости исследований и разработок весьма актуальной является создание системы управления затратами, связанными с разработкой наукоемкой продукции [1, с. 197].

Разработка наукоемкой продукции машиностроения имеет ряд специфических черт:

-

- сочетание комплекса работ различной направленности: научные исследования, опытно-конструкторские и технологические работы, испытания и др.;

-

- высокий научно-технический уровень работ и, как следствие, – высокая трудоемкость и капиталоемкость производства, необходимость участия высококвалифицированных кадров и применения высокопроизводительного специального оборудования;

-

- длительность наукоемких проектов, что обусловливает необходимость долгосрочного

прогнозирования деятельности в условиях неопределенности и риска;

-

- высокая стоимость и цена научно-технической продукции.

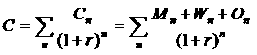

Для оценки затрат (С) на создание наукоемких изделий рекомендуется использовать следующую формулу [2]:

,

где n – номер текущего периода,

Сn – затраты n-ого периода, включающие:

Mn – материальные затраты n-ого периода,

Wn – трудовые затраты (заработная плата научно-технического и производственного персонала) в n-ый период,

On – накладные расходы (в том числе амортизация специального оборудования и оснастки) n-ого периода, r – ставка дисконтирования.

Согласно приведенной формуле следует, что для оценки затрат на создание наукоемкого изделия необходимо спрогнозировать материальные затраты, трудовые затраты и учесть риски возможного неполучения планируемой научно-технической продукции.

Материальные затраты прогнозируются на основе информации о составе и характеристиках наукоемкого изделия и уточняются по мере уточнения исходной информации. Аналогично прогнозируются амортизационные отчисления.

Риски возможного неполучения планируемой научно-технической продукции учитываются путем обоснования ставки дисконтирования.

Более сложной задачей является прогнозирование трудовых затрат. Основой прогнозирования трудовых затрат является прогноз трудоемкости научно-технической продукции.

В структуре персонала для разработки наукоемкой продукции преобладает научный персонал и высококвалифицированные специалисты различных областей.

Трудоемкость - это необходимые затраты рабочего времени на разработку продукции с учетом планируемых организационно-технических условий, обеспечивающих наиболее рациональное и эффективное использование ресурсов.

К особенностям регламентации и прогнозирования трудовых затрат наукоемкого производства можно отнести:

-

1. Концентрация научной компетенции у ведущих специалистов, непосредственных руководителей НИОКР и ответственных исполнителей отдельных законченных составляющих научно-исследовательской темы, требует их обязательного определения к процессу установления трудоемкости, а также создания специальных диалоговых систем, таких как коллектив экспертов – лицо, принимающее решение.

-

2. Специфические черты творческих процессов НИОКР и вероятностный характер работ по их реализации требуют отражения этих особенностей путем установления предварительного значения трудоемкости и диапазона ее возможного изменения (доверительного интервала), зависящего от степени неопределенности содержания НИОКР и вероятности попадания фактического значения трудоемкости в рассчитанный доверительный интервал.

-

3. Неопределенность содержания НИОКР требует корректировки (уточнения) предварительного значения трудоемкости и доверительного интервала в ходе выполнения исследований и разработок по мере снятия неопределенности.

Основными методами регламентации трудовых затрат в сфере НИОКР являются экспертные методы. Экспертные методы применяют для определения трудоемкости работ, принципиально отличающихся от других новизной, и, как следует из названия, сущность данных методов основана оценках, данных экспертами. К таким методам прибегают в случаях осуществления практически всех фундаментальных и поисковых НИР, большей части прикладных научных исследований.

Применение экспертного метода подразумевает выполнение следующих этапов: во-первых, необходимо сформировать группу экспертов-специалистов; во-вторых, разработать анкету с четкой однозначной формулировкой вопросов, предполагающих количественную форму ответа; в-третьих, провести, непосредственно, опрос. На четвертом этапе анализируются полученные ответы. Последний этап предполагает обобщение заключений экспертов и получение требуемых данных.

Опрос экспертов можно провести тремя методами: индивидуальным, групповым и многоэтапным (дельфийским).

Рассмотрим применение данного метода на примере.

Предположим, что была подобрана группа из 6 экспертов, которым было предложено оценить влияние 6 факторов на продолжительность выполнения научно-исследовательских работ (степень новизны, наличие фундаментального задела, наличие научно-технического персонала необходимой квалификации, наличие экспериментальной и производственной базы, компетентность руководителя работ, ожидаемый коммерческий успех от использования).

После получения экспертных оценок, определяется средний ранг, в соответствии с которым определяются значения результирующего ранга. Следует отметить, что наиболее существенному фактору присваивается ранг равный 1, далее, по степени убывания важности величина ранга возрастает.

Таблица 1 – Результаты опроса экспертов

|

фактор |

эксперт |

Сумма рангов |

Средний ранг |

Результирующий ранг |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||||

|

1 |

4 |

3 |

2 |

3 |

12 |

3 |

4 |

|

2 |

3 |

2 |

4 |

1 |

10 |

2,5 |

2 |

|

3 |

2 |

4 |

1 |

4 |

11 |

2,75 |

3 |

|

4 |

1 |

1 |

3 |

2 |

7 |

1,75 |

1 |

|

5 |

5 |

6 |

6 |

6 |

23 |

5,75 |

6 |

|

6 |

6 |

5 |

5 |

5 |

21 |

5,25 |

5 |

Статистическая обработка информации, полученной от экспертов, должна включать в себя оценку степени согласованности мнений экспертов, по которой можно определить правильность подбора группы. Наиболее часто для такой оценки применяется так называемый коэффициент конкордации (W), определяемый по формуле:

=

^max

,

где D – значение дисперсии,

^max - максимальная величина дисперсии.

Коэффициент конкордации может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Если достигнута полная согласованность во мнениях экспертов, то W=1. При полном их разногласии W=0. При W=0,7 необходимо определить того эксперта, мнение которого резко отлично от других, и либо добиться сближения его позиции с позициями других экспертов, либо убедить остальных в изменении своих мнений.

Рассмотрим значения рангов ( rtj ), данных j-тым экспертом i-ому фактору. Определив суммы значений факторов по строкам, получим величину rt = ∑ 1=1 rtj , ( i = ̅1̅,̅6̅) . Величины rt

рассматриваются как случайные, по которым необходимо найти значение дисперсии (D):

D= ∑T=t(4 - ̅), m-l l 7

где m - количество факторов ( m =6), ̅ – оценка математического ожидания, определяемая следующим образом:

̅=1∑i=i ri ․

Максимальное значение величины дисперсии зависит от количества экспертов ( d ) и исследуемых факторов:

=

d2 (m3-m)

Введем новое обозначение

12(m-1)

.

S =∑ "1(∑ 1=1 ri] - ̅) 2 .

Преобразуем с помощью (6) формулу (3) и получим: D = ∙ S ․

Путем подстановок и сокращения на множитель ( m -1 ) получим окончательную формулу для расчета коэффициента конкордации:

W = ∙ S. ․

d2 ∙( m3-m )

Применяя указанные формулы, рассчитаем коэффициент конкордации для нашего примера.

Таблица 2 – Расчет коэффициента конкордации

|

№ фактора |

ri |

Число экспертов |

Число факторов |

d ∑ nj - ̅ 7 = 1 |

s |

w |

|

1 |

12 |

4 |

6 |

-2 |

4 |

0,74 |

|

2 |

10 |

-4 |

16 |

|||

|

3 |

11 |

-3 |

9 |

|||

|

4 |

7 |

-7 |

49 |

|||

|

5 |

23 |

9 |

81 |

|||

|

6 |

21 |

7 |

49 |

|||

|

208 |

||||||

Из расчетов можно сделать вывод о достаточном уровне согласованности экспертов. - 181 -

Также для определения величины трудоемкости можно использовать следующую формулу:

। __ Тт[п н․вер․

ож= , где

Тож - ожидаемое значение трудоемкости;

-

- минимальное возможное значение трудоемкости; н․вер․ - наиболее вероятная трудоемкость;

– максимальное значение трудоемкости.

Для расчета доверительного интервала трудоемкости рекомендуется воспользоваться формулой Лапласса.

Статистические методы регламентации трудовых затрат основаны на обработке статистической информации, то есть на данных, которые были получены ранее, и применяются, чаще всего, тогда, когда необходимо определить трудоемкость ОКР. Также эти методы находят свое применение в части прикладных научно-исследовательских разработок.

Базой для статистических методов является аналог. Аналог представляет собой систему справочных данных, которая характеризует фактические затраты труда, использованные при выполнении определенного комплекса работ в предшествующем периоде.

Обычно, справочные данные на базе аналогов содержат в себе следующую информацию:

-

1) аналоги, распределенные по тематическим направлениям и группам сложности;

-

2) характеристики всех групп сложности, а также типовые представители по данным группам;

-

3) типовые перечни и удельные веса основных работ на этапах опытно-конструкторских разработок;

-

4) удельные веса этапов ОКР по трудоемкости (в целом);

-

5) данные, демонстрирующие соотношение трудоемкости между различными категориями работающих;

-

6) укрупненные сводные данные о трудоемкости (то есть среднестатистические величины трудоемкости), представленные в форме таблиц.

Опытно-статистический метод может быть представлен в виде трех его разновидностей, а именно:

-

– структурной аналогии,

-

– переводных коэффициентов,

-

– типовых этапов и видов работ.

Методика структурной аналогии применяется для осуществления оценки трудоемкости разработки комплексов, представляющих собой отдельные приборы, устройства, приборов и другие элементы. При этом методе ожидаемую трудоемкость разработки всего технического комплекса определяют как сумму значений трудоемкости разработки аналогичных элементов.

Если имеются данные по ранее производившимся аналогичным исследованиям и разработкам, то становится возможным применение методики переводных коэффициентов для оценки трудоемкости. Тогда трудоемкость новой разработки можно определить по формуле:

Тн=ТА∙Кперев , (10)

где Тн – трудоемкость новой разработки;

-

Т А – трудоемкость аналога;

Кперев – переводной коэффициент, который учитывает степень новизны, а также изменения организационно-технических условий исследования и разработки.

Методика типовых этапов и видов работ подразумевает оценку трудоемкости исследования или разработки в соответствии с типовым технологическим процессом проведения научно – исследовательских и опытно – конструкторских разработок. То есть, трудоемкость новой разработки или исследования равна сумме трудоемкостей обязательных видов работ (tp):

Тн=∑ , (11)

где - трудоемкость обязательных видов работ;

-

n – количество видов работ, входящих в типовой технологический процесс.

Данный метод имеет довольно ограниченное применение. Это объясняется тем, что для его применения на практике требуется наличие определенных параметрических рядов разрабатываемых изделий, а также наличие информации, характеризующей трудоемкость ранее выполненных работ. Данный метод в основном применяется на машиностроительных предприятиях.

В ходе выполнения НИОКР требуется корректировка (уточнение) предварительного значения трудоемкости и доверительного интервала по мере снятия неопределенности и уточнения исходной информации.

Ссылки: