Уран и торий в породах и рудах золоторудного месторождения Албын

Автор: Моисеенко Н.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 12-1 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

Было установлено, что содержания U и Th в породах и рудах Албынского месторождения ниже, чем в породах верхней континентальной коры. Во вмещающих сланцах и рудах отмечены повышенные концентрации мышьяка, сурьмы, молибдена, золота, ниобия и тантала. Установлена положительная корреляция тория с ниобием и группой легких редкоземельных элементов. В свою очередь уран коррелирует с цирконием и гафнием, а из редкоземельных элементов с иттербием и лютецием. Не прослеживается положительная корреляция между торием и ураном. У радиоактивных элементов отсутствует положительная корреляция с основными рудными и благородными элементами.

Уран, торий, радиоактивные элементы, благородные металлы, золоторудное месторождение, рудные метасоматиты

Короткий адрес: https://sciup.org/170185785

IDR: 170185785 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11848

Текст научной статьи Уран и торий в породах и рудах золоторудного месторождения Албын

В мире существуют месторождения с богатой совместной минерализацией золота и урана (Витватерс – Ранд (ЮАР), Эль-конский горст (Россия) и др.), но интерес также вызывают взаимоотношения урана и благородных металлов в собственно золоторудных месторождениях разного типа, в том числе гидротермальных.

Для выполнения исследований были отобраны пробы пород и рудных метасо-матитов весом от 10 до 30 кг, взятые из двух рудных зон золоторудного месторождения Албын. Был проведен минералогический анализ проб с определением рудных, акцессорных и породообразующих минералов. Петрогенные элементы были определены с помощью рентгенофлуоресцентного метода. Для редких элементов был применен метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP – MS). Для установления содержания золота и серебра была использована атомная абсорбция. Зерна самородного золота изучались методами электронной микроскопии на ZEISS EVO-50 XVP с энергодисперсионным рентгеновским (ЭДР) спектрометром INCA Energy-350. Полированные шлифы исследовались на электронном микроанализаторе JXA-8100 (JEOL, Япония). Для установления корре- ляционных связей между элементами использовалась программа STATISTICA.

Месторождение Албын входит в состав Харгинского рудного узла Верхне-Селемджинской золоторудной минераге-нической зоны и выделено в рамках Эль-гаканской купольной структуры и ее ближнего обрамления [1]. Структура купола – брахиформная горст-антиклиналь разбита системой субмеридиональных и субширотных разломов на тектонические блоки. Структурно-фациальная зона сформирована метаморфизованными вулканогенно-осадочными породами условно нижне-позднепалеозойского возраста и верхнекарбоновыми телами метагабброи-дов и гранитоидов. Месторождение локализовано в пределах свиты, состоящей из слюдисто-кварц-полевошпатовых, слюди-сто-полевошпат-кварцевых и хлорит-эпидот-полевошпат-кварцевых сланцев. Наиболее древние магматические породы представлены комплексом позднекаменноугольных габбро-плагиогранитов. Породы комплекса вместе с терригенноосадочными отложениями изменены в зеленосланцевой фации метаморфизма [2]. Руды прожилково-вкрапленные, гидротермально-метасоматические, малосуль-фидные, золотокварцевые. По данным минералогического анализа минеральный со- став руд (в %): кварц – 70-85, альбит – 1-2, глинисто-слюдистые минералы – 4-6, карбонаты – 5-18. Сульфиды представлены арсенопиритом, пиритом, пирротином, сфалеритом количество их в рудах 2-5%. Золото находится в сульфидно-кварцевых прожилках, в которых в переменном коли- честве часто присутствуют железистые карбонаты.

Методом ICP–MS были определены средние содержания редких и радиоактивных элементов в породах и рудах месторождения (таблица).

Таблица 1. Средние содержания редких элементов в породах и рудах месторождения Албын

|

Элемент |

Сланцы (7) |

Метасоматиты (8) |

Элемент |

Сланцы (7) |

Метасоматиты (8) |

|

Li |

29.9 |

20.6 |

Mo |

2.40 |

2.1 |

|

Be |

3 |

3 |

Ag |

0.1 |

0.1 |

|

Sc |

2.5 |

0.30 |

Cd |

0.2 |

0.2 |

|

V |

14.4 |

5 |

Sn* |

2.9 |

3.6 |

|

Cr |

21.8 |

2.9 |

Sb |

0.5 |

8.4 |

|

Co |

5.1 |

1.10 |

Cs |

3.1 |

2.1 |

|

Ni |

8.5 |

2.6 |

Ba |

541 |

254 |

|

Cu |

8.4 |

6.1 |

Hf |

2.7 |

2.3 |

|

Zn |

75.3 |

101 |

Ta |

8.4 |

9.3 |

|

As |

6.2 |

72.5 |

W |

1.7 |

10.6 |

|

Se |

0.3 |

0.5 |

Au |

0.01 |

0.7 |

|

Rb |

39.3 |

22.5 |

Tl |

0.2 |

0.2 |

|

Sr |

184 |

195 |

Pb |

16.6 |

8.5 |

|

Y |

19.2 |

16.1 |

Bi |

0.1 |

0.1 |

|

Zr |

125 |

119 |

Th |

7.3 |

5.5 |

|

Nb |

99 |

144 |

U |

1.5 |

1.4 |

Примечание: цифры - среднее содержание (по медиане), в скобках – количество проб.

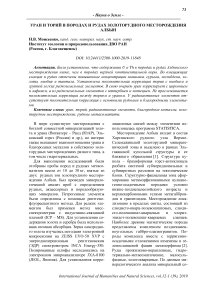

Были установлены коэффициенты концентраций для редких, радиоактивных и благородных элементов месторождения [3]. При пересчете содержаний редких элементов в породах и рудах к континен- тальной коре стало ясно, что некоторые рудные элементы имеют повышенные концентрации не только в рудных метасо-матитах но и в породах месторождения (рис. 1).

Сланцы

□ Метасоматиты порода/континентальная кора

Рис. 1. Диаграмма для сланцев и метасоматитов золоторудного месторождения Албын.

Примечание: порода/верхняя континентальная кора - среднее содержание в породе к среднему содержанию в верхней континентальной коре

Это относится к таким элементам как мышьяк, селен, молибден, золото. В рудах также происходит концентрация цинка, серебра, сурьмы и вольфрама. Медь и кадмий рассеиваются и во вмещающих породах и в рудах. И сланцы и руды больше всего обеднены магматогенными элементами. Концентрация скандия, ванадия и хрома составляет сотые доли процента от среднего содержания в континентальной коре, кобальта и никеля – десятые доли процента. Также происходит вынос Rb и Cs. Стронций не концентрируются ни в рудах, ни в породах. В метасоматитах и сланцах отмечены низкие концентрации иттрия, циркония и гафния. Отличительной чертой является концентрация ниобия и тантала для пород и руд месторождения. Средние содержания тория и урана для сланцев и руд ниже, чем в континентальной коре. Концентрация тория в сланцах – 0.8, в рудах – 0.6, урана – 0.6 и – 0.6.

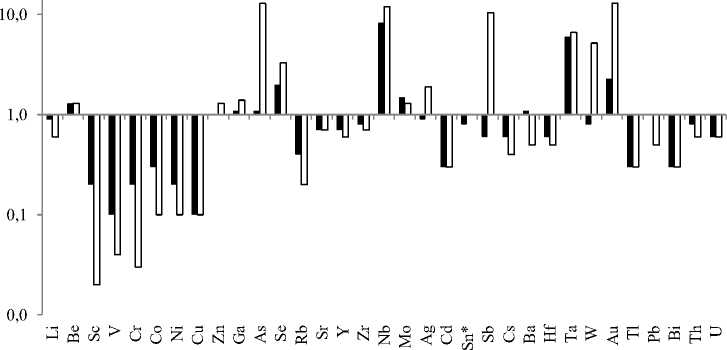

Для выявления корреляционных связей урана и тория с редкими и благородными элементами данные анализов были пересчитаны по программе STATISTICA. Результаты пересчетов отражены на рисунке 2.

^^^^^^^^^ Th U

1,2

—i

oj

y>,\ оз с га tn ajjD,^>-_Q о euro* _Q

ra ra oj^-td c ^td-Q ^o,1- cjd ra> 3^jd„^^

col/) <-* О 2 О N (Д <

Рис. 2. Корреляционные профили U и Th для пород и руд месторождения Албын Примечание: r – коэффициент корреляции

В породах и рудах месторождения Албын у Th и U (коэффициент корреляции > 0.5) наблюдается совместная положительная корреляция только с Zr, причем у U корреляция выше. У тория четко определяется связь с Be, Sn и группой легких и промежуточных редкоземельных элементов. Уран коррелирует с тяжелыми РЗЭ – иттербием и лютецием. Кроме этого у урана установлена положительная корреляция с цезием, молибденом и гафнием. Наблюдается слабая отрицательная корреляция урана и тория с золотом, серебром и вольфрамом и сильная отрицательная со свинцом. Несмотря на высокие концентрации на месторождении Nb и Ta только у тория наблюдается ярко выраженная корреляция с Nb. Отсутствует корреляция между самими радиоактивными элементами.

Было установлено, что содержание радиоактивных элементов в породах и рудах Албынского месторождения в среднем ниже, чем в породах верхней континентальной коры. Во вмещающих сланцах и рудных метасоматитах отмечены повышенные концентрации мышьяка, сурьмы, молибдена, золота, ниобия и тантала. Установлена положительная корреляция тория с ниобием и группой легких редкоземельных элементов. В свою очередь уран коррелирует с цирконием и гафнием, а из редкоземельных элементов с иттербием и лютецием. Не прослеживается положительная корреляция между торием и ураном. У урана и тория отсутствует положительная корреляция с основными рудными и благородными элементами.

Список литературы Уран и торий в породах и рудах золоторудного месторождения Албын

- Моисеенко В.Г., Эйриш Л.В. Золоторудные месторождения Востока России. - Владивосток: Дальнаука, 1996. - 352 с.

- Казанцев Е.А., Малышев А.А., Орлова Н.И., Гидротермалиты Албынского месторождения // Разведка и охрана недр. - 2013. - №11. - С. 7-11.

- Григорьев Н.А. Распределение химических элементов в верхней части континентальной коры. - Екатеринбург: УрО РАН, 2009. - 382 с.