Уровень алекситимии у дерматологических больных

Автор: Клибсон Сергей Константинович, Гулордава Майя Джандрикоевна, Короткова Инга Сергеевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Алекситимия является одним из признанных факторов риска психосоматических заболеваний. Существуют публикации, в которых алекситимия рассматривается как одна из значимых черт дерматологических больных. В настоящей публикации описаны результаты исследования уровня выраженности алекситимии у 129 пациентов дерматологической клиники, страдающих различными дерматозами. Группу сравнения составили 120 человек без дерматологических симптомов. Установлены достоверно более высокие показатели алекситимии (p

Алекситимия, дерматозы, пациенты дерматологической клиники

Короткий адрес: https://sciup.org/147233019

IDR: 147233019 | УДК: 159.942.33 | DOI: 10.14529/psy180110

Текст краткого сообщения Уровень алекситимии у дерматологических больных

Популярность психосоматического направления в медицине привела к существенному расширению списка заболеваний, в возникновении которых важная роль отводится психологическим факторам. В дерматологии для обозначения такого рода заболеваний используются термины «психосоматические дерматозы», «психофизиологические дерматозы», «стресс-реактивные дерматозы» (Koo et al., 2003; Schneider et al., 2001).

Считается, что психогенные воздействия могут приводить к обострению дерматоза в тесной связи с основными факторами его патогенеза (Львов, 2006).

Несмотря на значительное число исследований проблемы психосоматических кожных заболеваний, ее ключевые аспекты далеки от разрешения (Бройтигам с соавт., 1999). Один из таких ключевых аспектов связан с феноменом алекситимии, являющимся одним из признанных факторов этиопатогенеза психосоматических расстройств (Sifneos, 1973).

Алекситимией (от греч. ἀ- – приставка с отрицательным значением, λέξις – слово, θυμός – чувств) считают неспособность человека называть эмоции, переживаемые им самим или другими людьми, т.е. переводить их в вербальный план. В более прикладном аспекте алекситимия традиционно рассматривается как психологическая проблема, проявляющаяся трудностями в понимании собственных чувств, в выражении эмоций с помощью жестов, позы и мимики и в их словесном описании при общении с другими людьми. Обсуждается, что алекситимия может рассматриваться и как психологическая характеристика личности, заключающаяся в снижении или отсутствии способности человека к распознаванию, дифференцированию и выражению эмоциональных переживаний и телесных ощущений. Для людей с алекситимией характерны неспособность к распознаванию и описанию собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других людей, недостаточность воображения, ограниченность способности фантазировать, высокая личностная тревожность, инфантильность (Sifneos, 1973; Taylor, 1994).

Иногда под алекситимией также понимается низкая эмоциональная чувствительность в отношении других людей, низкая эмоциональная вовлечённость их в события обыденной жизни и т. д. В таком понимании понятие алекситимии сближается с понятийным пространством популярной сегодня концепции эмоционального интеллекта и, в этом плане, может рассматриваться как проявление низкого уровня эмоционального интеллекта.

Роль алекситимии как фактора риска психосоматических заболеваний заключается в том, что, испытывая сложности с осознанием эмоций и когнитивной переработкой аффекта, люди с алекситимией акцентируют свое внимание на соматическом компоненте эмоционального возбуждения, усиливая тем самым его проявления (Gupta, 2014). Именно такой механизм лежит в основе отмечаемой во многих исследованиях тенденции развития ипохондрических и соматических расстройств у алекситимичных людей. При этом могут усиливаться физиологические реакции на стрессовые ситуации, что нередко заканчивается развитием собственно психосоматических заболеваний (Willemsen et al., 2008).

В некоторых исследованиях алекситимия рассматривается как одна из значимых черт дерматологических больных (Picardi et al., 2007), например пациентов с акне, витилиго, алопецией, хронической идиопатической крапивницей и др. (Picardi et al., 2003, Willemsen et al., 2009).

Как следствие, алекситимия была признана важным фактором для больных психосоматическими дерматозами, и требует своего исследования при различных вариантах дерматозов, включая выявление кожных заболеваний психосоматического характера.

Целью исследования являлась оценка выраженности алекситимии у пациентов дерматологической клиники с различными дерматозами.

Выборка, материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского института медицинской микологии им. П.Н. Кашкина СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (НИИ им. П.Н. Кашкина СЗГМУ им. И.И. Мечникова). Сотрудниками НИИ им. П.Н. Кашкина СЗГМУ им. И.И. Мечникова проводилась клиническая и клинико-экспертная оценка соматического и дерматологического статуса пациентов группы исследования в соответствии с правилами и критериями, принятыми в клинике кожных заболеваний.

Выборку исследования составили 129 пациентов дерматологической клиники в возрасте 18–67 лет, в том числе 49 мужчин и 80 женщин.

В соответствии с вынесенными пациентам клинико-нозологическими заключениями (диагнозами по Международной классификации болезней 10-го пересмотра, МКБ-10) основная выборка была подразделена на три группы: группа 1 численностью n1 = 50 (39 % общей численности выборки) c диагнозом «псориаз» (код болезни L40. по МКБ-10), группа 2 численностью n 2 = 61 (47 %) c диагнозом «атопический дерматит» (код L20. по МКБ-10) и группа 3 численность n 3 = 18 с диагнозом «склеродермия» (код L94. по МКБ-10).

Кроме того, для оценки возможных различий в проявлении уровня алекситимии при различных вариантах исходов лечения кожного заболевания пациенты клинической группы были разделены на подгруппы в зависимости от успешности ранее проводившейся терапии: «без эффекта от терапии» численностью 36 человек (28 % всей численности выборки); «с незначительным эффектом» численностью 32 человека (25 % выборки) и «со значительными улучшениями – 61 человек (47 %).

Контрольную группу образовали 120 человек в возрасте 22–65 лет без каких-либо дерматологических симптомов, в том числе 70 мужчин и 50 женщин.

Социально-демографические и значимые для исследования клинико-анамнестические данные устанавливались методом анкетного опроса по специально разработанному для настоящего исследования инструментарию. Основными «мишенями» анкетного опроса являлись индивидуальные данные о возрасте, поле, семейном положении, образовательном цензе, трудоустроенности на момент исследования, сроке длительности заболевания, характере его течения и характеристиках его обострения, сведения об успешности терапии в предшествующий исследованию период, выраженность патологических проявлений дерматоза, локализации его проявлений, наличие серьезных сопутствующих заболеваний и др.

Клинико-психодиагностическая оценка проявлений алекситимии проводилась с помощью Торонтской Алекситимической Шкалы (Toronto Alexithymia Scale, TAS), созданной G. J. Taylor и соавт. (1994) с применением концептуально-ориентированного, факторного подхода. Торонтская алекситимическая шкала представляет собой одношкальный клинический опросник, предназначенный для изучения алекситимии как личностной характеристики, заключающейся в снижении или отсутствии способности к распознаванию, дифференцированию и выражению эмоциональных переживаний и телесных ощущений. В исследовании применялся вариант этой методики TAS-26, адаптированный и стандартизованный в лаборатории клинической психологии и психодиагностики Санкт-Петербургского Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева). Стимульный материал методики TAS-26 представлен 26 вопросами, некоторые из которых интерпретируются в соответствии с ключом методики в прямых значениях пятибалльной шкалы согласия, а другие – в противоположных значениях шкалы несогласия с содержанием утверждения. При этом в прямых значениях оценок испытуемого присваивается от 1 до 5 баллов в случае вынесения ответов от «совершенно не согласен», «скорее не согласен», «затрудняюсь ответить» последовательно до «скорее согласен» и «совершенно согласен», а в обратных значениях утверждений ответам в такой последовательности присваиваются баллы от 5 до 1 балла соответственно. Такой подход позволяет существенно снизить возможную установочность ответов испытуемого. При теоретическом распределении результатов от 26 до 130 баллов нормальным уровнем считается суммарное значение не более 62 баллов. Значения в 74 и более балла соответствуют явной алекситимии, значения в диапазоне 63–73 балла свидетельствуют о промежуточном уровне выраженности феномена (Алекситимия и методы…, 2005).

В качестве одной из исследовательских гипотез рассматривалась вероятность связи уровня алекситимии с рядом социальнодемографических характеристик, прежде всего – уровнем образования и трудовой занятостью на момент исследования, а также клиническими данными, прежде всего – успешностью / неуспешностью ранее проводившейся терапии и длительностью кожного заболевания: косвенно – острым (при продолжительности выраженности клинической симптоматики до 6 месяцев) либо хронически (более 6 месяцев) длящимся заболеванием.

Математический анализ данных производился с помощью компьютерного пакета прикладных статистических программ Statistica ver 10.0. Значение уровня достоверности различий при p < 0,05 рассматривалось в качестве статистически значимого критерия во всех сопоставляемых данных.

Результаты

Социально-демографические характеристики. В выборке больных дерматозами 66 пациентов имели высшее профессиональное образование, а 63 – среднее специальное. На момент проведения исследования 61 пациент не был трудоустроен. В то же время в выборке здоровых обследованных 85 человек имели высшее образование, 35 – среднее специальное. На момент проведения исследования 40 человек были не трудоустроены.

На первом этапе исследования проводилось сравнительное исследование уровня выраженности алекситимии у дерматологических пациентов (129 человек) и здоровых лиц (120 человек). Установлены достоверно более высокие показатели алекситимии (p < 0,001) в группе пациентов дерматологической клиники в целом по сравнению со здоровыми лицами. На последующем этапе выборка пациентов была разделена на подвыборки в соответствии с установленными у них клинико-нозологическими вариантами кожных заболеваний.

Далее проводилось сравнительное исследование уровня выраженности алекситимии у пациентов трех клинических групп с различными вариантами дерматологического диагноза.

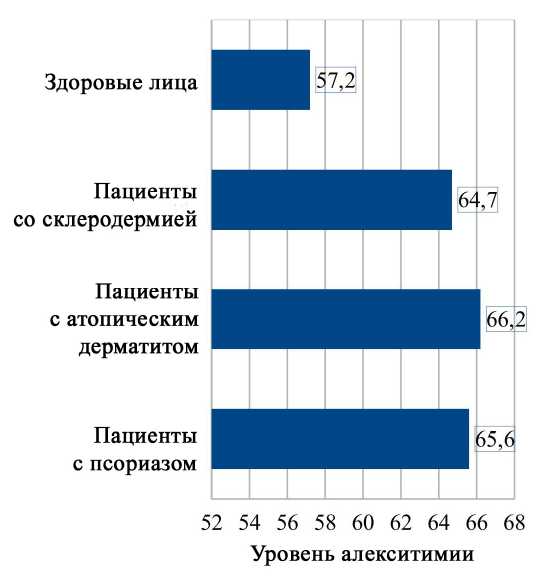

В настоящем исследовании значимых различий в уровне выраженности алексити-мии у пациентов с псориазом, атопическим дерматитом и склеродермией обнаружено не было (см. рисунок).

Сравнительные данные об уровне алекситимии в группах больных дерматозами и здоровых лиц

При этом среди всей группы пациентов с дерматозами у 39 % не было выявлено алек-ситимии (значения по методике TAS составили менее 62 баллов), у 34 % пациентов тестовые значения находились в пограничном диапазоне (что позволило отнести таких пациентов к группе риска. Лишь только у 35 пациентов (27 % численности выборки) установлено наличие алекситимии (значения тестовых баллов по методике TAS 74 и более баллов). В группе здоровых лиц алекситимия была отмечена у 14 обследованных (12 % выборки).

Далее проводился сравнительный анализ уровня алекситимии у дерматологических больных с различной давностью заболевания. Пациенты с большей давностью заболевания (более 6 месяцев) демонстрировали достоверно более высокие (p < 0,05) показатели алек-ситимии (67,4 ± 11,8) , чем больные с фактически остро (менее 6 месяцев) протекающим заболеванием (61,1 ± 10,9). Таким образом, некоторые хронические дерматозы при длительном существовании (более 6 месяцев) могут предрасполагать к развитию более выраженной алекситимии.

Аналогично, пациенты, имеющие высшее профессиональное образование, обнаруживали достоверно более низкие (р = 0,014) показатели алекситимии (62,3 ± 11,6), чем лица со средним образованием (69,4 ± 11,2).

Кроме того больные, не трудоустроенные на постоянную работу в период проведения обследования, демонстрировали значительно более высокий (р = 0,002) уровень алексити-мии (70,1 ± 11,8) по сравнению с постоянно работающими больными дематозами (61,3 ± 10,4).

Полученные результаты могут быть связаны с индивидуальными вариантами средств и возможностей выражать свои эмоции, опосредованные как социально-демографическими, так и клинико-анамнестическим данными.

В подгруппах пациентов с различными характеристиками успешности терапии в прошлом статистически значимых различий по уровню алекситимии получено не было, также как не удалось выявить каких-либо различий в подгруппах больных, отличающихся по полу и семейному положению.

Также незначимой оказались различия в уровне алекситимии у пациентов с разной степенью выраженности дерматоза (актив- ность, распространенность, локализация и т. п.).

Среди обследованных пациентов клинической группы только у 37 человек (29 %) не имелось каких-либо других проблем с состоянием здоровья, помимо дерматоза, у 22 человек (17 %) имели слабо выраженные сопутствующие соматические заболевания. Более половины обследованных пациентов (54 % численности выборки) имели серьезное сопутствующее заболевание или даже несколько заболеваний, значительно снижавших их качество жизни.

Исследование показало значимое влияние фактора «Сопутствующее заболевание» на уровень алекситимии (р=0,0001). Так, дерматологические пациенты с клинически выраженными соматическими заболеваниями демонстрировали существенно более высокие (p=0,0001) показатели алекситимии (70,54 ± 10,8) по сравнению с теми, кто не имел сопутствующих заболеваний (56,8 ± 10,5). Больные, имевшие помимо дерматоза другие заболевания, которые в то же время не снижали общее качество их жизни, также имели достоверно (р=0,009) более высокие показатели алекситемии (64,4±8,4), чем дерматологические пациенты без сопутствующих заболеваний.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что алекситимия может рассматриваться в качестве одного из компонентов интегральной характеристики личности дерматологического больного. Следует учитывать влияние на уровень алекситимии ряда клинических и демографических факторов, в частности длительность заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, уровень полученного образования, наличие постоянной трудовой занятости пациента.

Список литературы Уровень алекситимии у дерматологических больных

- Алекситимия и методы её определения при пограничных психосоматических расстройствах. Пособие для врачей и медицинских психологов. - Изд. Центр СПбНИПНИ им. Бехтерева, 2005. - 26 с.

- Бройтигам, В. Психосоматическая медицина / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. - 376 с.

- Львов, А.Н. Дерматозы, коморбидные с психическими расстройствами: классификация, клиника, терапия и профилактика: автореф. дис. … д-ра мед. наук / А.Н. Львов. - М.: ММА, 2006. - 24 с.

- Gupta, M.A. Current concepts in psychodermatology / M.A. Gupta, A.K. Gupta // Curr. Psychiatr. Rep. - 2014. - № 16(6). - 449 p.

- Koo, J.Y.M. General Approach to Evaluating Psychodermatological Disorders. Psychocutaneous Medicine / J.Y.M. Koo, C.S. Lee. - New York, NY, Marcel Dekker Inc., 2003. - 477 p.

- Picardi, A. Stressful life events, social support, attachment security and alexithymia in vitiligo. A case-control study / A. Picardi, P. Pasquini, M.S. Cattaruzza et al. // Psychotherapy and Psychosomatics. - 2003. - № 72 (3). - P. 150-158.

- Picardi, A. Alexithymia and global psychosocial functioning: a study on patients with skin disease / A. Picardi, P. Porcelli, E. Mazzotti et al. // J. Psychosom Res. - 2007. - № 62(2). - P. 223-229.

- Schneider, G. Psychosomatic dermatology - state of the art / G. Schneider, U. Gieler // Z Psychosom Med Psychother. - 2001. - № 47(4). - P. 307-331.

- Sifneos, P.E. Problems of patients with alexithymic characteristics and physical disease / P.E. Sifneos // Psychother. Psychosom. - 1973. - vol. 26. - P. 65-70.

- Taylor, G.J. The alexithymia construct: Conceptualization, validation, and relationships with basic dimensions of personality / G.J. Taylor // New Trends Exp Clin Psychiatry. - 1994. - № 10. - P. 61-74.

- Willemsen, R. Alexithymia and dermatology: the state of art. / R. Willemsen, D. Roseeuw, J. Vanderlinden // Int J Dermatol. - 2008. - № 47. - P. 903-910.

- Willemsen, R. Alexithymia in patients with alopecia areata: educational background much more important than traumatic events / R. Willemsen, P. Haentjens, D. Roseeuw, J. Vanderlinden //J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - 2009. - № 23 (10). - P. 1141-1146.