Уровень металлопротеиназ при плоскоклеточном раке кожи и возможность коррекции с помощью фотодинамической терапии

Автор: Ким Л.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Провести исследование изменений металлопротеиназ у пациентов с плоскоклеточным раком кожи и оценить воздействие фотодинамической терапии на данные показатели. Материалы и методы. Выполнен анализ течения заболевания у 185 пациентов с плоскоклеточным раком кожи, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в лечебных учреждениях Энгельса и Саратова в период с 2015 по 2021 гг. Из общего количества пациентов представителей мужского пола было 129 (69,7%) человек, а представителей женского пола-56 (31,2%). Все пациенты, которые дали согласие на участие в исследовании, были разделены на три группы. Первая группа (группа 1) - это пациенты в количестве 74 (40%) человек, лечение которых осуществлялось комбинированным методом, который состоял из следующих этапов: фотодинамическая терапия, лазерное облучение и широкое иссечение опухоли с применением внутривенного наркоза. Вторая группа (группа 2) была сформирована из 111 (60%) человек, у которых лечение заключалось в виде иссечения плоскоклеточного рака кожи под внутривенным наркозом. Для контроля и сопоставления полученных лабораторных показателей была создана третья группа, которая состояла из относительно здоровых добровольцев без установленной онкологической патологии (группа 3). В данную группу вошли 17 человек, которые дали добровольное согласие на проведение исследования. Результаты. На основании проведенного исследования установлено, что в группе пациентов с плоскоклеточным раком кожи в начальной стадии заболевания отмечается статистически достоверное снижение показателя ингибитора металлопротеиназ-1, что приводит к увеличению всех показателей металлопротеиназ-2, -7 и -9. Применение комбинированной терапии перед проведением оперативного лечения у больных с плоскоклеточным раком кожи в начальный период заболевания с применением фотодинамической терапии, лазерного облучения и иссечения опухоли позволяет снизить количество осложнений с 20,5 до 8,6% в ближайшем послеоперационном периоде, которые связаны с гнойно-септическими и тромбоэмболическими осложнениями и с 14,6 до 3,8% в отдаленном, которые связаны с прогрессом основного заболевания.

Плоскоклеточный рак кожи, металлопротеиназы, фотодинамическая терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/140301222

IDR: 140301222 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_2_64

Текст научной статьи Уровень металлопротеиназ при плоскоклеточном раке кожи и возможность коррекции с помощью фотодинамической терапии

Плоскоклеточный рак кожи (ПКРК) занимает второе место среди злокачественных образований кожи, уступая лишь базальноклеточному раку [1]. Это самая злокачественная эпителиальная опухоль кожи и слизистых оболочек с плоскоклеточной дифференцировкой, развивающаяся из кератиноцитов [2]. ПКРК характеризуется деструктивным характером роста с постепенным прогрессированием опухолевого процесса, инфильтрацией подлежащих тканей, метастазированием в регионарные и отдаленные лимфатические узлы (85%), гематогенным метастазированием во внутренние органы (15%), такие как легкие и кости, что может привести к смерти больного [3]. В настоящее время предложены различные методы лечения этой патологии, включающие хирургическое иссечение опухоли, лучевую терапию, криодеструкцию, иссечение лазером, а также применение фотодинамической терапии (ФДТ). Метод ФДТ относится к современным методам лечения в онкологии. ФДТ является малоинвазивным и эффективным методом лечения ПКРК, основанным на использовании фотодинамического повреждения опухолевых клеток в ходе фотохимических реакций [4; 5]. После введения в организм специального вещества — фотосенсибилизатора, проводится облучение фотосенсибилизированной ткани лазером с определенной длиной волны [6–8]. Представленные в литературе результаты свидетельствуют, что ФДТ — эффективный органосохраняющий метод лечения злокачественных новообразований кожи и слизистых, особенно при неблагоприятной локализации новообразований и в случаях, когда возможности традиционных методов ограничены. Установлено, что полная резорбция опухоли может быть

Ким Л.М.

УРОВЕНЬ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ КОЖИ И ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ достигнута при однократном или поэтапном воздействии без развития побочных эффектов с максимальным сохранением жизнеспособности окружающих здоровых тканей [9]. Согласно данным литературы в прогнозе и механизме развития рака кожи большое значение отводится металлопротеиназам (MMPs) [10]. Анализ литературных источников показал, что в настоящее время недостаточно изучено влияние ФДТ на изменение уровня MMPs при ПКРК.

Цель исследования

Провести исследование изменений MMPs у пациентов с ПКРК и осуществить оценку воздействия ФДТ на изменения данных показателей.

Материалы и методы

В работе выполнен анализ течения заболевания у 185 пациентов с ПКРК, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в лечебных учреждениях Энгельса и Саратова в период с 2015 по 2021 гг. Из общего количества пациентов представителей мужского пола было 129 (69,7%) человек, а представителей женского пола — 56 (31,2%). С учетом того факта, что в исследуемую группу вошли пациенты женского пола, имеющие фертильный возраст, то исследования в данной группе проводились с учетом менструального цикла, в середине цикла. Все пациенты, которые дали согласие на участие в исследовании, были разделены на три группы. Первая группа (группа 1) — это пациенты в количестве 74 (40%) человек, лечение которых осуществлялось комбинированным методом, который состоял из следующих этапов: ФДТ, лазерное облучение и широкое иссечение опухоли с применением внутривенного наркоза. Вторая группа (группа 2) была сформирована из 111 (60%) человек, у которых лечение заключалось в виде иссечения ПКРК под внутривенным наркозом. Для контроля и сопоставления полученных лабораторных показателей была создана третья группа, которая состояла из относительно здоровых добровольцев без установленной онкологической патологии (группа 3). В данную группу вошли 17 человек, которые дали добровольное согласие на проведение исследования.

Диагноз ПКРК ставился на основе сбора анамнестических данных, жалоб, которые предъявляли пациенты, морфологических исследований опухолей. Для морфологического исследования проводилась биопсия опухолевой ткани, после получения результата устанавливался окончательный диагноз. В исследование включались пациенты с начальной стадией ПКРК, имеющие стадию T1-2N0M0, которые направлялись на лечение сразу после установления диагноза. Не включались пациенты с диссеминацией онкологического процесса, пациенты с установленными метастазами, как лимфогенными, так и гематогенными, а также те пациенты, которым была проведена лучевая и/или химиотерапия. Исключались пациенты, сопутствующая патология которых могла косвенно повлиять на исследуемые показатели, а также пациенты, имеющие индивидуальную непереносимость препаратов или отказавшиеся дать согласие в исследовании. Пациенты, вошедшие в первую группу, имели стадию заболевания T1N0M0 в 25 (13,5%) наблюдениях, а стадию T2N0M0 — в 49 (26,5%) случаях. Во второй группе, соответственно, в 26 (14%) и 85 (45,9%) случаях.

Лечение ПКРК в начальной стадии заболевания с применением ФДТ проводилось в несколько этапов. На первом этапе выполняли ФДТ до начала операции, в качестве фотосенсибилизатора применяли препарат Фотолон в дозе 1,0–2,0 мг/кг, внутривенно капельно. В соответствии с инструкцией препарата, после того, как была рассчитана необходимая дозировка, препарат добавляли в физиологический раствор, объем которого составлял 200 мл. Полученный раствор вводился при помощи капельной внутривенной инфузии, время введения занимало около 30 мин. Одновременно с проведением инфузионной терапии проводилось лазерное облучение крови. Для этой цели применялся излучатель криптонового лазера. В характеристику данного излучателя входили следующие параметры: длина волны от 647 нм до 675 нм, мощность от 120 мВт/см2 до 300 мВт/см2. Суммарная доза, которую получал пациент в результате применения лазерного облучения, составляла не менее 100 Дж/см2. После окончания инфузионной терапии проводили второй этап лечения: через 3–4 часа проводили сеанс локального облучения опухоли, для этого использовали лазерный аппарат «Латус» ( λ –662 nm), Е = 100–200–300–600 Дж/см2, в количестве 3 сеансов. Сеансы проводились ежедневно. Третий этап включал выполнение оперативного лечения. Операция пациентам этой группы была выполнена через 5 суток после окончания выполнения ФДТ. Такие сроки были обусловлены тем, что за данное время проиходило накопление фотосенсибилизатора в ткани опухоли. В связи с тем, что «золотым стандартом» лечения любой злокачественной опухоли является ее удаление, в нашем исследовании изучение лабораторных показателей было привязано к началу хирургического лечения. Все исследования проводились после разъяснения цели и задач исследования и получения разрешения пациентов на участие в исследовании, что подтверждалось письменным согласием. План исследования был заслушан на локальном этическом комитете «Медицинского университета «Реавиз», где получил разрешение и одобрение.

Результаты, полученные в ходе исследования, подвергались математической обработке на персональном компьютере, имеющем пакет прикладных программ Statistica версии 6.0, а также Excel. Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро — Уилкса). Большинство наших данных не соответствуют закону нормального распределения, поэтому для сравнения значений использовался U-критерий Манна — Уитни, на основании которого рассчитывался Z-критерий и показатель достоверности p. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. Кроме того, рассчитывался коэффициент корреляции рангов Спирмена (R) и показатель его достоверности р.

Результаты и обсуждение

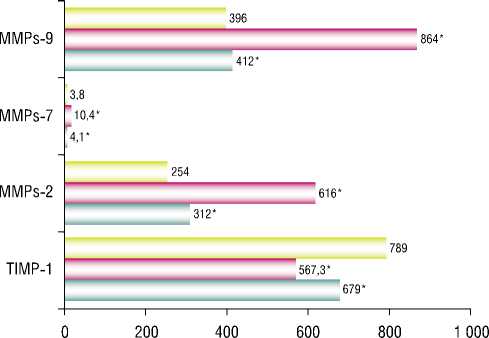

Результаты анализируемых показателей у пациентов исследуемых групп, полученные до начала проведения лечения отражены на рисунке 1.

Как видно из данных, которые отражены на рисунке 1, у обследованных, которые составили группу сравнения из относительно здоровых добровольцев, показатель TIMP-1 находился в пределах 789 нг/мл [776; 793]. При этом, данный показатель у пациентов, которым был диагностирован и подтвержден диагноз ПКРК, отмечалось снижение TIMP-1 в первой группе до 678 нг/мл [776; 793] (r = 0,87, p<0,05), и до 567 нг/мл [546; 613] (r = 0,87, p<0,05) во второй группе. Снижение количества TIMP-1, закономерно приводило к увеличению количества MMPs-2, MMPs-7 и MMPs-9. Из этого можно сделать заключение, что ПКРК приводит к изменениям в показателях TIMP-1 и MMPs-2, MMPs-7 и MMPs-9.

При дальнейшем исследовании было установлено, что к первым суткам после выполненного оперативного лечения у пациентов с ПКРК группы 1 происходило уменьшение TIMP-1 в крови, что приводило к увеличению MMPs. Данные изменения были статистически достоверными по сравнению как с данными, полученными в группе 3, так и данными в группе 2. При этом в группе пациентов, оперированных по поводу ПКРК, которые составили группу 2, динамики в исследуемых показателях выявлено не было, все показатели соответствовали

1 группа ____2 группа 3 группа

Рис. 1. Показатели ингибитора металлопротеиназ-1, матриксных MMPs крови у пациентов с ПКРКи до начала лечения (нг/мл). Примечание : * — статистически достоверные величины при p<0,05.

Табл. 1. Показатели TIMP-1 и MMPs в сыворотке крови у пациентов с ПКРК в первые сутки после выполненной операции

|

Исследуемые показатели крови, нг/мл |

Результаты в группах |

||

|

Группа 1 (n = 74) |

Группа 2 (n = 111) |

Группа 3 (n = 17) |

|

|

TIMP-1 |

680 (657; 684) p2 = 0,038434 p3 = 0,045457 |

436,4 (426,1; 442,1) p1 = 0,031868 p3 = 0,025232 |

789 (771; 793) |

|

MMPs-2 |

315 (312; 317) p2 = 0,031868 p3= 0,045232 |

741 (738; 743) p1 = 0,011868 p3 = 0,045232 |

254 (252; 257) |

|

MMPs-7 |

4,3 (4,1; 4,5) p2 = 0,041868 p3 = 0,044523 |

12,3 (11,9; 12,5) p1 = 0,017868 p3 = 0,045232 |

3,8 (3,6; 4,0) |

|

MMPs-9 |

414 (412; 416) p2 = 0,012868 p3 = 0,056232 |

952 (950; 952) p1 = 0,035868 p3 = 0,046432 |

396 (394; 398) |

Примечание : здесь и далее: данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха. Достоверности p1, p2 приведены в соответствии с межгрупповыми сравнениями.

данным, полученным до начала оперативного лечения. Результаты отражены в таблице 1.

К третьим суткам после выполненной операции лабораторные исследования показали, что у пациентов с ПКРК, которые вошли в группу 2, статистически достоверных изменений в полученных результатах не было, все показатели соответствовали данным, полученным на предыдущие сутки. Одновременно с этим у пациентов с ПКРК, которые составили группу 1, выявлено дальнейшее повышение количества TIMP-1. Увеличение этого показателя было статистически достоверным и достигло уровня, полученного у пациентов группы 3, что закономерно приводило к снижению MMPs-2, MMPs-7 и MMPs-9 (Таблица 2).

Ким Л.М.

УРОВЕНЬ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ КОЖИ И ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Табл. 2. Показатели TIMP-1 и MMPs в сыворотке крови у пациентов с ПКРК на третьи сутки после выполненной операции

|

Исследуемые показатели крови, нг/мл |

Результаты в группах |

||

|

Группа 1 (n = 74) |

Группа 2 (n = 111) |

Группа 3 (n = 17) |

|

|

ТИМП-1 |

787 (776; 789) p2 = 0,038434 p3 = 0,655457 |

442,4 (440,1; 443,6) p1 = 0,016868 p3= 0,021233 |

789 (771;793) |

|

MMPs-2 |

299 (296; 301) p2 = 0,023434 p3 = 0,021457 |

741 (738; 742) p1 = 0,041468 p3 = 0,012433 |

254 (252;257) |

|

MMPs-7 |

4,2 (3,9; 4,5) p2 = 0,014534 p3 = 0,022457 |

12,3 (11,2; 13,4) p1 = 0,037968 p3 = 0,026233 |

3,8 (3,6;4,0) |

|

MMPs-9 |

401 (398; 403) p2 = 0,038434 p3 = 0,038457 |

952 (950; 953) p1 = 0,013468 p3 = 0,057233 |

396 (394;398) |

Табл. 3. Показатели TIMP-1 и MMPs в сыворотке крови у пациентов с ПКРК на пятые сутки после выполненной операции

|

Исследуемые показатели крови, нг/мл |

Результаты в группах |

||

|

Группа 1 (n = 74) |

Группа 2 (n = 111) |

Группа 3 (n = 17) |

|

|

TIMP-1 |

783 (782; 7840) p2 = 0,023434 p3 = 0,017457 |

441,3 (440,2; 442,3) p1 = 0,021851 p3 = 0,017237 |

789 (771; 793) |

|

MMPs-2 |

249 (247;251) p2 = 0,041432 p3 = 0,634451 |

741 (739; 742) p1 = 0,041862 p3 = 0,023238 |

254 (252; 257) |

|

MMPs-7 |

3,6 (3,4; 3,8) p2 = 0,021432 p3 = 0,634451 |

12,3 (11,2; 13,5) p1 = 0,021864 p3 = 0,011236 |

3,8 (3,6; 4,0) |

|

MMPs-9 |

391 (389; 393) p2 = 0,023133 p3 = 0,765455 |

952 (950; 954) p1 = 0,016821 p3 = 0,028236 |

396 (394; 398) |

К пятым суткам после выполненного оперативного лечения у пациентов с ПКРК, которые вошли в группу 2, статистически достоверных изменений в лабораторных показателях не отмечалось. Одновременно с этим у пациентов с ПКРК, которые составили группу 1, был отмечен тот факт, что показатели MMPs-2, MMPs-7 и MMPs-9 статистически достоверно снижались и не отличались от данных, полученных в группе пациентов, составивших группу 3 (Таблица 3).

Существенных изменений в исследуемых показателях в двух анализируемых группах на седьмые послеоперационные сутки отмечено не было. Полученные показатели статистически достоверно не отличались от тех результатов, которые были получены при исследованиях, проведенных к пятым суткам после выполненной операции.

Результаты лабораторных исследований показывают, что к десятым суткам после выполнения оперативного лечения у пациентов, которые составили группу 1, статистически достоверных перемен не получено. В группе пациентов с ПКРК, вошедших в группу 2, отмечалось увеличение показателя TIMP-1, как следствие уменьшение MMPs-2, MMPs-7, MMPs-9. Однако они оставались статистически достоверно повышенными по сравнению с данными, полученными как у пациентов группы 1, так и у пациентов, составивших группу 3. Полученные данные стали соответствовать результатам, установленным до начала оперативного лечения (Таблица 4).

В отдаленном послеоперационном периоде изменений в анализируемых показателях у пациентов двух групп отмечено не было. Таким образом, в результате исследования установлено, что применение комбинированной терапии при ПКРК способствовало снижению показателя TIMP-1 и увеличению MMPs-2, MMPs-7 и MMPs-9. Вместе с тем, удаление опухоли без проведения комбинированной терапии не восстанавливает исследуемые показатели, которые оставались статистически достоверно повышенными как в ближайшем, так и

Табл. 4. Показатели TIMP-1 и MMPs в сыворотке крови у пациентов с ПКРК на десятые сутки после выполненной операции

Неоспоримым остается тот факт, что показателем эффективности лечения являются непосредственные и отдаленные результаты лечения. В связи с этим нами

проведено исследование непосредственных и отдаленных результатов лечения пациентов с ПКРК, которым было выполнено только оперативное лечение, и пациентов, которым проводилась комбинированная терапия.

При проведении анализа течения ближайшего послеоперационного периода пациентов с ПКРК для удобства исследования мы выделили несколько групп.

Первую группу осложнений составили осложнения, которые развились у пациентов с ПКРК в предоперационном периоде в ответ на введение ФДТ.

Как указывалось выше, введение ФДТ и лазеротерапия пациентам с ПКРК перед операцией было проведено в 74 случаях. Из общего количества данных пациентов большинство больных данное лечение перенесли удовлетворительно, вместе с тем, у 16 (21,6%) пациентов в данной группе были зафиксированы различные осложнения. В подавляющем большинстве наблюдений они были проявлением аллергических реакций и не потребовали отмены или прекращения процедуры. Так, в 10 (13,5%) наблюдениях пациенты во время проведения процедуры отмечали чувство жара, в 3 (4,0%) — кожный зуд, еще в 3 (4,0%) — гиперемию лица. Следующую группу осложнений составили осложнения, которые развились в ближайшем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу ПКРК с введением ФДТ и без введения ФДТ. Эту группу осложнений условно можно разделить на местные (возникшие в области послеоперационной раны) и общие. Всего осложнений в обеих группах в ближайшем послеоперационном периоде было зарегистрировано у 54 (29,2%) из 185 оперированных пациентов. У пациентов с ПКРК, составивших группу 2, было зарегистрировано статистически достоверное большее количество осложнений — 20,5%, тогда как в группе 1 — 8,6% (p<0,05). При этом большее количество осложнений было связано с развитием местных осложнений. Так, в группе пациентов 2 было отмечено нагноение послеоперационной раны в 5,4%, а в группе пациентов 1 это осложнение развилось только в 2,7% (p<0,05); некроз в области послеоперационного рубца в группе пациентов 2 развился в 4,3%, тогда как в группе пациентов 1 — в 1,6% (p<0,05). Кроме того, в группе пациентов 2 были зарегистрированы такие осложнения, как инфаркт миокарда — в 4,3%; инфаркт головного мозга — в 3,8% и ТЭЛА — в 1% наблюдений, при этом в группе пациентов 1 инфаркт миокарда отмечен в 0,5% (p<0,05). В ближайшем послеоперационном периоде умерло 5 (2,7%) пациентов, причинами смерти стали ТЭЛА в двух наблюдениях и инфаркт миокарда в трех наблюдениях, при этом во всех наблюдениях умершие пациенты были из группы 2. Исходя из этого можно сделать заключение, что применение комбинированной терапии в предоперационном периоде у пациентов с ПКРК позволяет снизить осложнения в ближайшем послеоперационном периоде с 20,5 до 8,6%. Одними из важнейших критериев оценки эффективности лечения онкологического процесса являются выживаемость, отсутствие рецидива и прогресса заболевания. Нами было проведено изучение этих показателей у пациентов с ПКРК, которым было выполнено только оперативное лечение и ФДТ перед оперативным лечением.

Учитывая тот факт, что пациентам в наших наблюдениях был диагностирован ПКРК в начальной стадии, то летальных случаев от основного заболевания не было зарегистрировано, были отмечены летальные исходы у 12 (6,5%) человек от другой патологии, в основном от осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Считаем необходимым отметить тот факт, что все умершие пациенты были из группы 2, которым было выполнено только оперативное лечение.

При проведении анализа других показателей было установлено, что метастазирование было выявлено у 19 (10,3%) пациентов с ПКРК в сроки от 3 до 7 лет. Во всех наблюдениях отмечались лимфогенные метастазы в региональные лимфоузлы, что потребовало проведения химиотерапии. При этом лимфогенные метастазы преимущественно были отмечены в группе пациентов с ПКРК, которым было выполнено только оперативное лечение (группа пациентов 2) — 16 (8,6%), тогда как в группе пациентов с ПКРК, которым была выполнена комбинированная терапия (группа пациентов 1), метастазы были отмечены только у 3 (1,6%) пациентов (p<0,05). Из этого можно сделать заключение, что применение ФДТ в комплексном лечении ПКРК в начальной стадии заболевания позволяет статистически достоверно снизить количество метастазирования в отдаленном периоде после основного лечения. Рецидив заболевания был отмечен у 15 (8,1%) пациентов с ПКРК. При этом данное осложнение возникло у 4 (2,2%) пациентов группы 1, в группе пациентов 2 данное осложнение развилось у 11 (9,5%) пациентов (p<0,05).

Таким образом, проведение комбинированной терапии по показаниям и с соблюдением разработанной методики явилось высокоэффективными при лечении пациентов с начальной стадией ПКРК и может быть рекомендовано для широкого применения.

Заключение

В группе пациентов с ПКРК в начальной стадии заболевания отмечается статистически достоверное снижение показателя ингибитора металлопротеиназ-1, что приводит к увеличению всех показателей металлопротеиназ-2, -7 и -9. Применение комбинированной терапии перед проведением оперативного лечения у больных ПКРК в начальный период заболевания с применением ФДТ, лазерного облучения и иссечения опухоли позволяет снизить количество осложнений с 20,5 до 8,6% в ближайшем послеоперационном периоде, которые связаны с гнойно-септическими и тромбоэмболическими осложнениями и с 14,6 до 3,8% в отдаленном, которые связаны с прогрессом основного заболевания.

Ким Л.М.

УРОВЕНЬ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ КОЖИ И ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов (The author declare no conflict of interest).

Список литературы Уровень металлопротеиназ при плоскоклеточном раке кожи и возможность коррекции с помощью фотодинамической терапии

- Поляков А.П., Геворков А.Р., Степанова А.А. Современная стратегия диагностики и лечения плоскоклеточного рака кожи // Опухоли головы и шеи. - 2021. - №11(1). - С.51-72.

- Стрункин Д.Н., Жарикова И.П., Кожевников Ю.А., Задонцева Н.С. Фотодинамическая терапия плоскоклеточного рака кожи щеки (клиническое наблюдение) // Biomedical Photonics. - 2017. - №6(2). - С.38-40.

- Беляев А.М., Прохоров Г.Г., Раджабова З.А., Байкалова О.И., Воробьев А.А. Криогенные технологии в паллиативном лечении больных распространенным плоскоклеточным раком кожи // Паллиативная медицина и реабилитация. - 2020. - №3. - С.19-23.

- Ганцев Ш.Х., Юсупов А.С. Плоскоклеточный рак кожи // Практическая онкология. - 2012. - №13(2). - С.80-91.

- Байкалова О.И., Беляев А.М., Прохоров Г.Г., Раджабова З.А.Г. Лечение плоскоклеточного рака кожи с применением криогенных технологий // Сибирский онкологический журнал. - 2020. - №19(6). - С.99-105.

- Дзыбова Э.М., Варданян К.Л., Василевская Е.А. Плоскоклеточный рак кожи: клиника, диагностика, методы лечения и профилактики // Клиническая дерматология и венерология. - 2015. - №4(14). - С.4-14.

- Капинус В.Н., Каплан М.А., Спиченкова И.С. Фотодинамическая терапия эпителиальных злокачественных новообразований кожи // Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. - 2014. - №3. - С.9-14.

- Филоненко Е.В. Флюоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия, обоснование применения и возможности в онкологии // Фотодинамическая терапия фотодиагностика. - 2014. - №1. - С.3-7.

- Гельфонд М.Л. Фотодинамическая терапия в онкологии // Практическая онкология. - 2007. - №4. - С.204-210.

- Масляков В.В., Гребнев Д.Ю., Цымбал А.А., Ким Л.М. Влияние фото-динамической терапии на уровень матриксных метал-лопротеиназ при плоскоклеточном раке кожи // Biomedical Photonics. - 2022. - №11-(1). - С.4-12.