Уровень нервно-психического развития детей первых трех месяцев жизни в условиях йододефицитного региона

Автор: Бурмистрова Е.Ю., Перевощикова Н.К.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные о содержании йода в грудном молоке женщин города Кемерово спустя три месяца после родов. Проведен анализ нервнопсихического развития детей в возрасте трех месяцев жизни, находящихся на естественном вскармливании, в зависимости от содержания йода в грудном молоке.

Нервно-психическое развитие детей первого года жизни, йод в грудном молоке, йодопрофи лактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14919705

IDR: 14919705 | УДК: 613.953:616.441-006.5-036.21

Текст научной статьи Уровень нервно-психического развития детей первых трех месяцев жизни в условиях йододефицитного региона

Одним из ведущих факторов, влияющих на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка первого года жизни, является адекватное обеспечение детского организма микроэлементами, прежде всего йодом. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, определяющих активность течения практически всех метаболических процессов в организме и отвечающих за формирование и становление ведущих функций человеческого мозга. Западная Сибирь относится к регионам, называемым зобной эндемией. В 2010 г. в Кемеровской области на 100 тыс. населения впервые выявленная заболеваемость, связанная с йодной недостаточностью, составила по диффузному (эндемическому) зобу 141,6; многоузловому (эндемическому) – 97,9; субклиническому гипотиреозу – 48,6; синдрому врожденной йодной недостаточности – 0,6 [3]. Кроме того, уровень общей инвалидности в Кузбассе по заболеваниям щитовидной железы также имеет тенденцию к своему увеличению: в 2003 г. он соответствовал 1,8%; в 2004 г. – 1,9%; в 2005 г. – 2,1% на 10 тыс. взрослого населения. В структуре инвалидности преобладал послеоперационный гипотиреоз (67,6%); остальные 32,4% приходились на долю гипотиреоза, обусловленного аутоиммунным тиреоидитом. Высокая частота зобов (26,0±1,2 на 100 обследованных) и гипотиреоза (2,6±1,1) среди трудоспособного населения Кемеровской области в сочетании с индексом Ленца-Бауэра, составляющим 1 : 2,4, и медианой йодурии в пределах 88 мкг/л при норме 100 и более мкг/л (ВОЗ, 2001) позволяет говорить о зобной эндемии средней степени тяжести в этом регионе, основным фактором риска которой является дефицит йода [2]. Недостаточное поступление йода в организм связано как с социально-экономическими, так и с экологическими и природными факторами. А так как большинство почв Кемеровской области содержит недостаточное количество йода, продукты, выращенные в регионах йодной недостаточности, не обеспечивают для проживающего здесь населения и домашних животных необходимое количество данного элемента [1, 6].

В условиях нарастающего йододефицита в детском организме происходит недостаточная продукция тиреоидных гормонов. Это приводит к развитию ассоциированных йододефицитных состояний, которые клинически могут проявляться задержкой физического и нервнопсихического развития (НПР) ребенка, формированием комплекса соматических и нейро-интеллектуальных проблем. Впоследствии это может привести к снижению социальной адаптации, но в первую очередь – к задержке интеллектуального развития ребенка и нарушению роста [8, 10].

Надежной мерой профилактики дефицита йода и тиреоидных расстройств, а также необходимым условием нормального анте- и постнатального развития ребенка является адекватное проведение йодопрофилактики у женщин во время беременности и в период грудного вскармливания [7]. Синтез достаточного количества тиреоидных гормонов и формирование депо йода в щитовидной железе у доношенных новорожденных возможны при поступлении в организм йода не менее 15 мкг/ кг/сут., а у недоношенных – 30 мкг/кг/сут. Причиной особой чувствительности новорожденных к йодному дефициту является сочетание у них низкого содержания йода в щитовидной железе и высокого уровня интратиреоид-ного обмена. Согласно ВОЗ (2001), адекватный уровень потребления йода у доношенного новорожденного должен быть не менее 90 мкг в сутки [11].

Питание ребенка после рождения напрямую зависит от обеспечения матери микро- и макронутриентами. В регионах даже с легкой недостаточностью йода кормящая женщина, не получавшая индивидуальную йодопро-филактику в соответствии с возросшей физиологической потребностью, не способна обеспечить этим микроэлементом своего ребенка. Поэтому для детей, находящихся на грудном вскармливании, данный вопрос целесообразно решать путем коррекции питания самой матери, получения необходимых витаминов и микроэлементов, а также дополнительным регулярным приемом препаратов йода в период лактации [6, 9].

Цель исследования: изучение показателей нервнопсихического развития детей первых трех месяцев жизни, родившихся в регионе зобной эндемии от матерей, получавших индивидуальную йодопрофилактику во время беременности и в период грудного вскармливания.

Материал и методы

В исследование целенаправленно отобраны 58 новорожденных детей, наблюдавшихся в динамике на протяжении трех месяцев. Основную группу составили 38 детей, родившихся от матерей (средний возраст – 25,2±4,5 лет), получавших в течение всей беременности и лактации Йодомарин в дозе 200мкг/сут. До начала приема препарата с каждой женщиной проводилась индивидуальная беседа по поводу показаний, противопоказаний, побочных эффектов препарата и получены письменные согласия на его прием. В группу сравнения вошли 20 детей, родившихся от матерей (средний возраст – 25,1±4,5лет; р=0,988), не получавших препараты йода (несмотря на рекомендации врача и информированность о последствиях йододефицита у ребенка). Женщины исследуемых групп регулярно наблюдались в женской консультации, не имели соматических, эндокринных заболеваний и вредных привычек.

Биологическим материалом лабораторного исследования явилось грудное молоко. Концентрацию йода определяли одномоментно через три месяца от начала лактации по методике инверсионной вольтамперметрии, разработанной сотрудниками Томского политехнического университета (Черешпей Е.Г. и с соавт., 2004). Последняя регламентирована методическими указаниями 0847/148 и аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.563 (ГОСТ 8.010) 34 с. За нормальную концентрацию йода в

Таблица 1

Распределение лактирующих женщин в зависимости от содержания йода в грудном молоке

|

Содержание йода в грудном молоке (мкг/л) |

Основная группа (n=38) |

Группа сравнения (n=20) |

p 1–2 |

||

|

абс. (%) (1) |

Ме, мкг/л (Q1–Q4) |

абс. (%) (2) |

Ме, мкг/л (Q1–Q4) |

||

|

20–39 |

0 (0) |

- |

6 (30) |

34,0 [32, 36] |

0,000 |

|

40–49 |

8 (21) |

48,5 [45, 49] |

12 (60) |

42,0 [40, 45] |

0,004 |

|

50 и более |

30 (79) |

85,0 [50, 100] |

2 (10) |

51,0 [50, 52] |

0,000 |

грудном молоке, согласно рекомендациям ВОЗ (1991), принимались 50 мкг/л [11]. Все матери подписывали согласие на проведение исследования, одобренное комитетом по биоэтике ГБОУ ВПО Кемеровской государственной медицинской академии Минздравсоцразвития России.

Перед началом исследования всем детям проведен неонатальный тиреоидный скрининг с целью выявления гипотиреоза. Новорожденных с уровнем тиреотропного гормона >20 мкЕд/мл из эксперимента исключали. Кроме того, детей обеих групп осмот рели неврологи, после чего пациентов с постнатальной энцефалопатией также устранили из данного исследования. Оценка нервно-психического развития (НПР) в трехмесячном возрасте проводилась по методике А.Ю. Пана-сюка, Л.А. Бударевой (1984) одновременно с изучением содержания йода в грудном молоке у матери [4]. Данная методика позволяет вычислить коэффициент психического развития (КПР) по 100-балльной шкале и распределить детей по трем группам психического здоровья: КПР более 91 балла – нормальное НПР; КПР 83–90 – группа риска по задержке НПР; КПР ниже 83 баллов – имеют задержку НПР.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6.1 методами описательного анализа. Характер распределения полученных данных оценивался с применением критерия Шапиро–Уилка. Вычислялись медиана (Ме) и верхний-нижний квартили [Q1–Q4]. Сравнение независимых выборок выполнялось с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни. Статистически значимыми считались значения критериев и коэффициентов при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Одно из необходимых условий нормального развития и формирования детского организма – это здоровье и питание матери. Основным источником йода у детей, находящихся на естественном вскармливании, является грудное молоко. Адекватное поступление йода в организм обеспечивает полноценную выработку тиреоидных гормонов и, как следствие, полноценное нервно-психическое и физическое развитие.

Медиана йода в грудном молоке женщин основной группы, получавших индивидуальную йодопрофилакти-

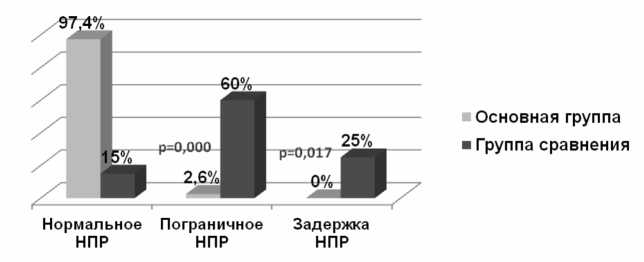

Рис. 1. Коэффициент НПР детей в зависимости от содержания йода в грудном молоке матери

ку, находилась в пределах физиологических норм: 57 [43, 100] мкг/л, в то время как в группе сравнения концентрация его имела тенденцию к снижению (в 1,2 раза) и составляла 41,5 [32, 52] мкг/л (р=0,447). Установленные различия в содержании йода в основной группе против группы сравнения, вероятно, можно отнести на счет индивидуальной йодопрофилактики.

На следующем этапе исследования – в связи с отсутствием диагностических критериев содержания йода в грудном молоке – условно были выделены его колебания для выявления групп риска детей по йододефициту (табл. 1).

У большинства матерей основной группы (79%) индивидуальная йодопрофилактика обеспечивала достаточную концентрацию йода в грудном молоке и, как следствие, удовлетворяла потребности ребенка данным элементам. Кроме того, у женщин основной группы (n=38), получавших Йодомарин во время беременности и кормления грудью, низкого содержания йода в молоке (20-39 мкг/л) документировано не было. В то же время в группе сравнения его дефицит в грудном молоке – 34 (32, 36) мкг/л – обнаружен практически у каждой третьей женщины (р=0,000), что позволило отнести детей этих матерей к группе риска по йододефицитным заболеваниям.

На сегодняшний день доказана высокая сопряженность дефицита йода в организме ребенка с отставанием его в нервно-психическом развитии. Ежемесячное наблюдение за формированием детей первых трех месяцев жизни в исследуемых группах не выявило значимых различий в состоянии физического развития. Так, средняя длина тела детей с первого по третий месяц жизни в основной группе увеличилась с 56±0,12 до 63±0,09 см против 55±0,21 (р=0,986) и 64±0,19 см (р=0,968) соответственно, в группе сравнения. К трем месяцам жизни фи-

Таблица 2

Параметры нервно-психического развития детей

Среднее отставание в формировании сфер нервно-психического развития (НПР) в эпикризные сроки (месяцы)

|

Сферы НПР |

Основная группа (n=38) |

Группа сравнения (n=20) |

р |

|

Адаптация |

0 |

0 |

- |

|

Грубая моторика |

0 |

0,2±0,03 |

0,475 |

|

Тонкая моторика |

0 |

0,6±0,03 |

0,035 |

|

Произношение отдельных звуков |

0,3 |

0,9±0,02 |

0,035 |

|

Индивидуально-социальное поведение |

0 |

0,7±0,02 |

0,014 |

зическое развитие у большинства детей основной группы (76,3%) и у 75% малышей в группе сравнения характеризовалось как среднее гармоничное (р=0,933). Физическое развитие выше среднего (макросоматотип) к трем месяцам отмечалось у 23,7% (n=9) малышей I группы и у 25% (n=5) – II группы соответственно (р=0,865).

В отличие от параметров физического развития показатели НПР у детей основной и группы сравнения имели свои особенности. Так, средний коэффициент НПР у детей основной группы составлял 95,2±1,28 против 85,8±1,05 баллов в группе сравнения, но различия не достигали статистической значимости (р=0,752). Однако в зависимости от содержания йода в грудном молоке матери уровень НПР детей исходных групп имел статистически значимые различия (рис. 1).

В основной группе у детей, матери которых получали препараты йода в период беременности и лактации, коэффициент НПР находился в пределах нормы в 6,5 раз чаще, чем в группе сравнения, охватив 97,4% детей (n=37) против 15% (n=3) случаев соответственно (р=0,000). Напротив, в группе сравнения у каждого четвертого ребенка отмечался пограничный коэффициент НПР против одного из основной группы (р=0,000). Задержки НПР у детей основной группы зарегистрировано не было, в то время как в группе сравнения она отмечалась у 25% (n=5) детей. Медиана концентрации йода в молоке матерей группы сравнения составляла 34 (32, 36) мкг/л.

У детей, матери которых не проводили индивидуальную профилактику (группа сравнения), в отличие от малышей основной группы установлено статистически значимое отставание в частоте формирования речевых навыков, тонкой и грубой моторики, индивидуально-социального поведения (табл. 2).

В основной группе отставание в формировании речевых навыков было выявлено лишь у одного ребенка с пограничным коэффициентом НПР, содержание йода в грудном молоке матери которого составляло 40,5 мкг/л.

Заключение

У 97,4% детей первых трех месяцев жизни, получавших адекватное количество йода с грудным молоком, показатели коэффициента НПР соответствовали нормам, в то время как у детей, матери которых не проводили индивидуальную йодопрофилактику, у 25% отмечались задержка НПР, а у 60% малышей эти показатели были пограничными. Полученные данные еще раз подтвержда- ют необходимость проведения индивидуальной йодоп-рофилактики беременным и кормящим женщинам, включения ее в систему необходимых мероприятий, направленных на профилактику йодассоциированных дефицитных состояний у детей. Такая профилактика поможет предотвратить задержку формирования сфер НПР в виде отставания моторики, речевых навыков, индивидуальносоциального поведения.

Список литературы Уровень нервно-психического развития детей первых трех месяцев жизни в условиях йододефицитного региона

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Трошина Е.А. и др. Дефицит йода -угроза здоровью и развитию детей России. Пути решения проблемы. Национальный доклад. -М., 2006. -36 с.

- Затолокина Е.Н. Социальногигиенические аспекты проблемы йодного дефицита в Тисульском районе//Медицина в Кузбассе. -2009. -Спец. вып. № 3: Проблемы медицины и биологии: материалы межрегион. науч.практ. конф. молодых ученых и студентов (Кемерово, 16-17 апр. 2009 г.). -С. 64.

- О санитарноэпидемиологической обстановке в Кемеров ской области в 2010 году: госуд. доклад/Управление Феде ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. -Кемерово, 2011. -224 с.

- Панасюк А.Ю., Бударева Л.А. Определение уровня психического развития детей раннего возраста. -М.: МЗ СССР, 1984. -48 с.

- Трошина Е.А., Абдулхабирова Ф.М., Секинаева А.В. и др. Профилактика дефицита йода у беременных и кормящих женщин//Сonsilium medicum. -2009. -Т. 11, № 6. -С. 83-86.

- Суплотова Л.А., Туровина Е.Ф., Шарухо Г.В. и др. Система мониторинга йододефицитных состояний в Западно-Сибирском регионе//Пробл. эндокринологии. -2008. -№ 3. -С. 14-17.

- Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М. Профилактика и эффективность коррекции дефицита йода у детей раннего возраста//Педиатрия. -2007. -№ 8. -С. 679-684.

- Щеплягина Л.А. Микронутриенты для роста и развития ребенка//Педиатрия. -2008. -№ 6. -С. 79-80.

- Delange F. Iodine deficiency as a cause of brain damage//Postgrad. Med. J. -2001. -Vol. 77. -Р. 217-220.

- Editorial: reaching optimal iodine nutrition in pregnant and lactating women and young children: programmatic recommendations/eds. J. Untoro, N. Managasaryan, B. de Benoist, I. Danton Hill//Public Health Nutrition. -2007. -Vol. 10 (12 A). -P. 1527-1529.

- Iodine status worldwide: WHO global database in iodine deficiency. -Geneva: WHO, 2004. -58 p.