Уровень жизни населения и его сберегательное поведение

Автор: Беликова Екатерина Владимировна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 2 (15), 2009 года.

Бесплатный доступ

Предпринята попытка выявить изменения в структуре доходов и расходов населения в современных условиях и определить влияние этих изменений на сберегательное поведение населения.

Денежные доходы, расходы населения, сберегательное поведение, анализ доходов и расходов домохозяйств

Короткий адрес: https://sciup.org/14970662

IDR: 14970662 | УДК: 338

Текст научной статьи Уровень жизни населения и его сберегательное поведение

Уровень жизни, его динамика и дифференциация в значительной степени детерминированы уровнем развития производительных сил, объемом и структурой национального богатства, производством и использованием валового национального продукта, характером распределения и перераспределения доходов [6, с. 78]. Кроме того, уровень жизни определяется, с одной стороны, степенью развития самих потребностей людей, с другой – количеством и качеством жизненных благ и услуг, используемых для их удовлетворения [8, с. 238].

В отечественных энциклопедических изданиях уровень жизни рассматривается в качестве социально-экономической категории, характеризующей уровень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей [там же]; степень удовлетворения материальных и культурных потребностей населения [7, с. 875].

В специальных исследованиях по рассматриваемой проблеме существует множество определений категории «уровень жизни». «Под уровнем жизни населения понимается обеспеченность населения необходимыми материальными и духовными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и накопления, а также степень удовлетворения общественно признанных потребностей, соответствующих данному социально-экономическому развитию страны», – подчеркивает белорусский экономист К.В. Ковалевская [1]. Уровень жизни населения как социальноэкономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах, утверждает Т.В. Чернова [6, с. 78].

Согласно методике Всемирного банка, уровень жизни традиционно измеряется такими показателями, как уровень потребления, занятость, образование, здоровье, обеспеченность жильем, уровень социального обеспечения. При этом уровень доходов и расходов населения можно отнести к числу наиболее значимых показателей уровня жизни. Так, Д.Е. Сорокин считает, что уровень жизни – это уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на душу населения и соответствующим объемом потребления [4, с. 156].

В то же время прямое и косвенное влияние динамики доходов и расходов отдельных групп населения на их сберегательное поведение в экономической литературе пока исследовано не в полной мере.

Для определения механизма такого влияния необходимо, прежде всего, проанализировать динамику изменения структуры доходов и удельного веса расходов в денежных доходах населения Российской Федерации.

Анализ доходов домохозяйств показывает, что основным источником их доходов является заработная плата.

В I квартале 2009 г., по предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России равнялась 17 441 руб. (что составило 112,8 % к соответствующему периоду предыдущего года). Реальная начисленная заработная плата в процентах к соответствующему периоду предыдущего года была 99,2 % [5].

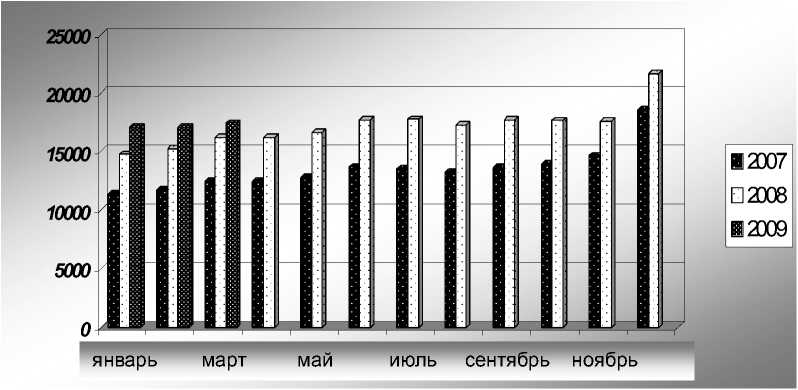

Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2007–2009 гг. представлена на рисунке.

В условиях экономического кризиса в России в январе – мае 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. по ряду видов экономической деятельности наблюдалось снижение среднемесячной начисленной заработной платы. Так, заработная плата в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов сократилась на 10,2 %, в производстве готовых металлических изделий – на 6 %, в металлургическом производстве – на 3 %. Наиболее высокие темпы роста заработной платы в этот период по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. отмечались по видам экономической деятельности с высокой долей государственного финансирования: образование (120,8 %), научные исследования и разработки (118,9 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг (118,3 %) и др.; из прочих видов экономической деятельности – в рыболовстве и рыбоводстве (122,1 %), производстве кокса и нефтепродуктов (117,3 %), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (114,1 %) [5; 2, с. 78].

При этом следует учитывать, что среднемесячная начисленная заработная плата в образовании составляла в этот период только 72 % от общероссийского уровня, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 80 %. В то же время в производстве кокса и нефтепродуктов она превышала общероссийский показатель в 2,1 раза, в сфере финансовой деятельности – в 2,3 раза, в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – в 2,2 раза и т. д.

Таким образом, в различных сферах российской экономики сохраняется значительная дифференциация среднемесячной начисленной заработной платы, и при этом остается малоисследованным ее влияние на сберегательный потенциал населения РФ.

Для выявления основных направлений сберегательного поведения населения проанализируем использование денежных доходов населения с целью накопления.

Рис. Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2007 г. – I квартале 2009 г.*

* Источник: Рынок труда, денежные доходы населения / М-во экон. развития Российской Федерации. URL: http: // (дата обращения: 30.07.09).

Объем денежных доходов населения за I квартал 2009 г., по предварительной оценке Министерства экономического развития РФ, составил 5 807,4 млрд руб. с ростом к 2008 г. на 11,1 %. Денежные расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 14,3 % и составили 6 201,5 млрд рублей. Таким образом, денежные расходы населения превысили денежные доходы на 394,1 млрд рублей [3].

Этот факт является непосредственным отражением кризисной ситуации в российской и мировой экономике, вызвавшей сокращение доходов наемных работников и доходов от предпринимательской деятельности. Вследствие сокращения доходов население было вынуждено тратить свои сбережения, а не накапливать.

Доля потребительских расходов населения в структуре денежных расходов населения уменьшилась, за I квартал 2009 г. она составила 71,9 % (73,7 % за аналогичный период 2008 года). Это уменьшение происходило в результате сокращения расходов на покупку товаров, которые в I квартале 2009 г. составили 55,3 % всех денежных расходов населения против 57,1 % в I квартале 2008 года. Такое сокращение связано с низкими доходами населения. В то же время расходы на оплату услуг в структуре денежных расходов населения в I квартале 2009 г. остались на уровне прошлого года (16,6 %) [там же].

Кризис доверия к банкам, а также девальвация национальной валюты снизили стремление населения осуществлять сбережения в рублевых вкладах. В январе 2009 г. население Российской Федерации изымало средства из банков, однако уже в феврале – марте 2009 г. картина стала несколько меняться в положительную сторону, и население начинает возвращать незначительные пока средства на депозиты в банки страны. Однако расходы на накопления сбережений во вкладах и ценных бумагах в целом за I квартал 2009 г. остается со знаком «минус». Обратная ситуация складывается с расходами на покупку валюты, поскольку для защиты доходов от обесценивания население предпочитало приобретать валюту. В I квартале 2009 г. население России использовало на приобретение валюты 11,3 % своих расходов (6,6 % за I квартал 2008 года) [3].

Результаты исследования влияния изменения уровня доходов и расходов российского населения на его сберегательное поведение в 2008–2009 гг. дают возможность выделить следующие тенденции.

Домохозяйства имеют довольно низкий сберегательный потенциал; 71,9 % доходов населения расходуются на приобретение товаров повседневной необходимости.

Изменилось потребительское поведение населения Российской Федерации: спрос сменился в сторону дешевых товаров, а малообеспеченные слои населения приобретают в основном продукты питания и предметы первой необходимости.

Увеличивается доля денежных средств, находящихся вне организованных форм накопления. Подрыв доверия населения к финансовым институтам, падение денежных доходов населения обусловили снижение и примитивизацию сберегательной активности. Основной формой сбережения выступают вложения в иностранную валюту.

Можно также говорить о направленности сберегательного поведения на вложения денежных средств в объекты недвижимости вследствие снижения доверия к финансовым институтам.

Таким образом, в расходной части бюджета населения преобладают направления, обусловленные повседневной необходимостью. По мере преодоления кризисных явлений в российской экономике и роста доходов населения возможно изменение направления расходования средств в сторону сбережения при наличии проблемы сохранения его неорганизованных форм.

Список литературы Уровень жизни населения и его сберегательное поведение

- Ковалевская К. В. Уровень жизни населения и его составляющие/К. В. Ковалевская//Домашний экономист. -2003. -№ 4. -Режим доступа: http://planeta-semja.iatp.by/02.htm. -Дата обращения: 30.07.09.

- Россия в цифрах. 2008: крат. стат. сб./Росстат. -M., 2008. -510 с.

- Рынок труда, денежные доходы населения/М-во экон. развития Российской Федерации. -Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/2009/MERT_NEW200904281841/MERT_NEW 200904281841_p_003.htm. -Дата обращения: 30.07.09.

- Сорокин Д. Е. Россия перед вызовом/Д. Е. Сорокин. -М.: Наука, 2006. -520 с.

- Уровень жизни населения (в июне 2009 г.)/Федер. служба гос. статистики. -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/B09_00/IssWWW.exe/Stg/d06/6-0.htm. -Дата обращения: 30.07.09.

- Чернова Т. В. Экономическая статистика/Т. В. Чернова. -Таганрог: Изд-во ТРТу 1999. -122 с.

- Экономическая энциклопедия/гл. ред. Л. И. Абалкин. -М.: ОАО «Изд-во "Экономика"», 1999. -1055 с.

- Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: в 4 т. Т. 4/гл. ред. А. М. Румянцев. -М.: Сов. энцикл., 1980. -672 с.