Уровень жизни сельского населения Хакасии

Автор: Лушникова О.Л.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 12 (40), 2019 года.

Бесплатный доступ

статья раскрывает некоторые аспекты уровня жизни сельского населения Хакасии. Отмечается переориентация населения на трудоустройство в иные (несельскохозяйственные) виды деятельности, преимущественно в сферу обслуживания. Отсутствие работы и низкий уровень доходов негативно сказывается на материальном положении сельского населения: каждый пятый сельский житель Хакасии живет бедно (не всегда ест досыта). С одной стороны, в условиях кризиса актуализируется роль личного подсобного хозяйства в качестве основного источника дохода, но, с другой стороны, не все сельчане готовы заниматься личным подворьем.

Сельское население, уровень жизни, безработица, личное подсобное хозяйство, хакасия

Короткий адрес: https://sciup.org/140289850

IDR: 140289850 | УДК: 316.334.55

Текст научной статьи Уровень жизни сельского населения Хакасии

Современное село сегодня переживает глубокий кризис. Сельское хозяйство находится в упадочном состоянии : основные фонды изношены1, предприятия не оснащены современным оборудованием2, отсутствует налаженный механизм сбыта и реализации сельхозпродукции3, недостаточно инноваций, инвестиций, ресурсосберегающих технологий4, ощущается недостаток квалифицированных кадров5, российские сельхозпроизводители не выдерживают конкуренции с зарубежными6 и т.д.

Отсутствие работы в селе заставляет сельских жителей буквально балансировать «на грани выживания». Стабильный (хотя и невысокий) доход имеют только работники «бюджетных» сфер (образования, медицина, культура и др.) и те, кто получает социальные выплаты (пенсии, пособия, алименты). Другие сельчане вынуждены «перебиваться» случайными заработками («калым») или сезонными работами. Совсем незначительная часть населения пытается прожить за счет придомового хозяйства.

Отсутствие стабильных источников дохода вынуждает сельских жителей мигрировать в город как в более перспективное место с более широкими возможностями. Миграционный отток населения значительно меняет состав современного села . Ввиду отъезда молодежи происходит «старение» населения, снижается рождаемость, возрастает смертность и в целом не происходит воспроизводства населения. Кроме того, по причине оттока наиболее активного и трудоспособного населения в сельской местности остаются сельчане с невысоким образовательноквалификационным уровнем.

На государственном уровне принимаются различные законодательные акты, направленные на разработку путей выхода из этого кризиса7, однако, по мнению исследователей, оценка результатов этих программ неоднозначная, а ожидания от реализации новых нельзя назвать оптимистичными8.

Наиболее « выпуклой » проблемой для сельского населения является отсутствие работы. Нынешнее состояние сельского хозяйства региона и невысокие заработки ориентируют сельских жителей трудоустраиваться в иные сферы экономической деятельности. Данные проведенного социологического опроса9 показали, что сельские жители Хакасии в основном заняты в сфере образования (20,4 % от работающих), в торговле (18,6 %), в сфере обслуживания (16,8 %) и в сельском хозяйстве (12,1 %). В разрезе большого (численностью более 500 чел.) и малого (численностью менее 500 чел.) села ситуация несколько иная.

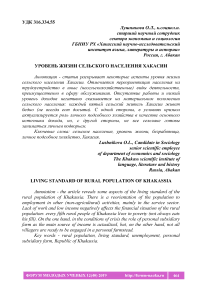

В малых селах по сравнению с большими селами выше удельный вес безработных (17,6 % и 7,9 % соответственно), домохозяек (11 % и 3,1 % соответственно) и пенсионеров (18,7 % и 17,3 % соответственно) – иждивенческого населения (рис. 1).

□большое село □ малое село

Рисунок 1. Соотношение жителей больших и малых сел по основному роду деятельности (в % от опрошенных)

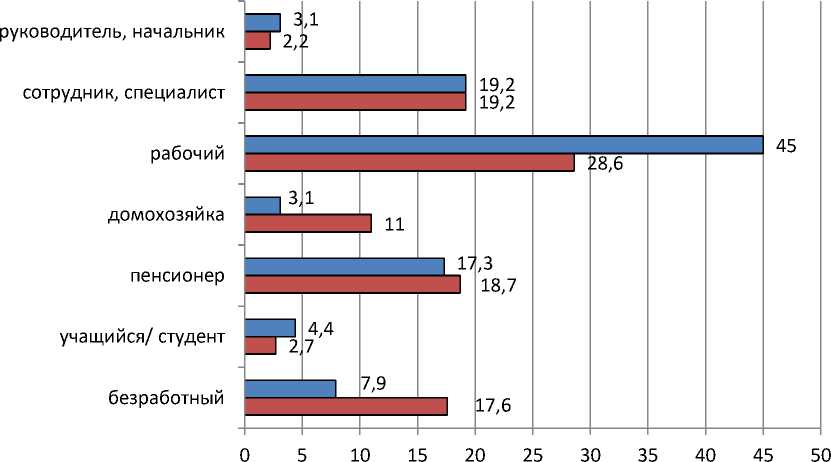

Основная часть работающих в малых селах занята в сфере образования и в сельском хозяйстве (рис. 2). Это связано с тем, что в небольших деревнях, кроме школ (реже Фапов, домов культуры), не осталось других учреждений, где могли бы работать сельчане. Относительно высокий уровень занятых в сельском хозяйстве объясняется не столько с развитостью сельскохозяйственной отрасли, сколько с ведением личного подсобного (придомового) хозяйства как единственного основного занятия сельчан в условиях безработицы. Вероятно поэтому, жители малых селах указали сельское хозяйство как сферу своей трудовой деятельности.

□ большое село □ малое село

Рисунок 2. Сферы занятости жителей больших и малых сел Хакасии (в % от работающих)

В больших селах основной сферой приложения труда является сфера обслуживания (в т.ч. торговля, питание), где трудится 41,8 % опрошенных. С одной стороны, высокий удельный вес работников сферы услуг на селе является свидетельством кризиса сельскохозяйственного производства, при котором современное село перестало играть ведущую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, но, с другой стороны, в условиях безработицы может рассматриваться как «меньшее из зол».

Кроме того, уменьшение доли занятых в сельском хозяйстве, возможно, также объясняется спецификой труда в сельской местности. Не стоит забывать, что работа в селе преимущественно связана с физическим трудом, что также сказывается на трудовых ресурсах сельского населения Хакасии. Респонденты отмечали, что приходится много и быстро работать, что работодатель предоставляет мало выходных, что работа связана с вредными условиями труда, что не соблюдаются правила по технике безопасности и т.д. Часть опрошенных жаловались на отсутствие постоянной работы, когда часто приходится сидеть без работы. Поэтому несмотря на трудности, превалирующая часть опрошенных (74,0 %) все-таки испытывает страх потерять даже такую работу.

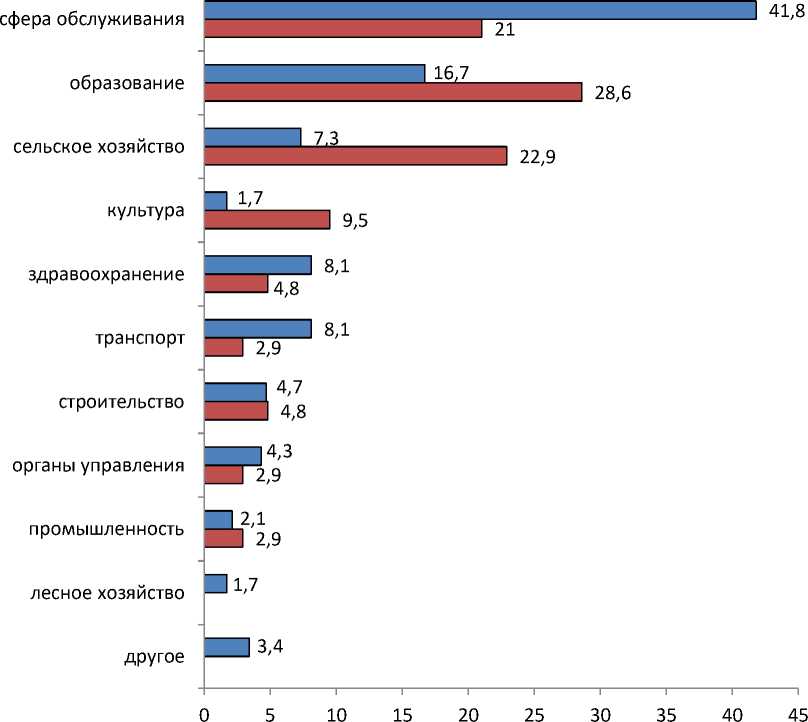

Чаще всего сельские жители (как в больших, так и в малых селах) сталкивались с нарушениями оплаты труда: платили необоснованно низкую зарплату, официальная зарплата была ниже реальной, не оплачивали сверхурочные работы, а также задерживали выплаты (рис. 3). Две трети (61,2 %) работающих опрошенных вообще полагают, что их труд несправедливо оплачивается.

Рисунок 3. Нарушения в сфере труда среди жителей больших и малых сел Хакасии (в % от работающих)

Также сельчане отмечали нарушения при трудоустройстве – неофициальное (или «устное») трудоустройство без заключения трудового договора, и соответственно увольнение без предварительного уведомления и выплаты выходного пособия. Из нарушений условий труда: необходимость брать неоплачиваемый больничный или отпуск, отсутствие медицинского полиса, пенсионного страхования или выплаты компенсации при производственной травме. Следует отметить, что из всех опрошенных сельских жителей только 4 человека ответили, что не сталкивались с нарушениями в своей трудовой деятельности. Вместе с тем среди респондентов очень высокий удельный вес затруднившихся ответить на этот вопрос: среди жителей больших сел таковых почти треть (32,4 %), среди жителей малых сел еще больше - 42,9 %. Затруднение ответить на этот вопрос возможно объясняется страхом сельчан лишиться работы, поэтому они готовы мириться с нарушениями труда, чтобы иметь хоть какую-то работу.

Естественно, проблема трудоустройства негативно сказывается на материальном положении сельчан. Об уровне материального достатка населения можно судить не только по уровню доходов, размере заработной платы, наличии разных источников доходов, жилищным условиям (хотя это, безусловно, значимые показатели уровня жизни). Более ясно об общем уровне материального положения говорят данные о численности населения, проживающего за чертой бедности. По данным Л.В. Бондаренко, в России 17 % сельского населения находится за чертой бедности (около 6 млн чел.)10.

Из таблицы 1 видно, что в Хакасии в период с 2002 г. по 2017 г. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась незначительно – меньше, чем в 2 раза, хотя размер среднемесячной зарплаты увеличился более чем в 8 раз, а величина прожиточного минимума – почти в 5 раз (табл. 1).

Таблица 1.

Величина прожиточного минимума и численность бедного населения11

|

Показатели |

2002 |

2010 |

2017 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная и реальная заработная плата, руб. |

4093,9 |

18358,4 |

33978,1 |

|

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц |

1949 |

5434 |

9133 |

|

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % к общей численности |

31,8 |

18,5 |

18,0 |

Примечание: Данные о величине прожиточного минимума даны на IV квартал

Если предположить, что в сельской местности Хакасии такой же удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума (ввиду отсутствия точных статистических данных в разрезе городского и сельского населения), то выходит, что в республике около 29 тыс. сельских жителей находятся за чертой бедности (по численности примерно как население Аскизского или Ширинского района).

Децильный коэффициент дифференциации доходов населения ( соотношение средних доходов 10 % самых богатых жителей к такому же проценту беднейших) в Хакасии по состоянию на 2018 г. составляет 5,3 (по России – 7,1)12. Конечно, на общероссийском уровне ситуация более нестабильна, вместе с тем и в республике достаточно отчетливо видно социальное неравенство. Конечно, в сельской местности разница в доходах не так очевидна, хотя и она имеет место быть.

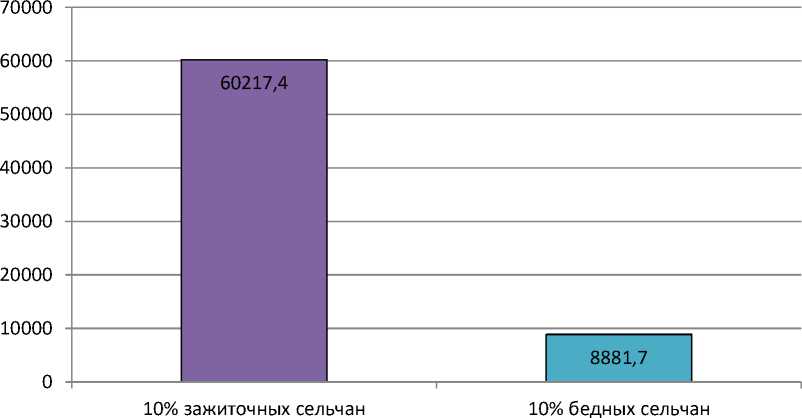

Результаты проведенного социологического опроса сельских жителей Хакасии показали, что среднедушевые доходы 10 % зажиточных сельчан (не используем слово «богатые») превышают 60217,4 руб., а средние доходы 10 % самых бедных ниже 8881,7 руб. (рис. 4).

Рисунок 4. Соотношение среднедушевых доходов 10 % самых зажиточных и 10 % самых бедных сельских жителей Хакасии (в % от опрошенных)

Другими словами, минимальные доходы 10 % самых зажиточных сельских жителей превышают максимальные доходы бедных сельчан почти в 6,7 раз. Причем, среднедушевой доход бедной части сельского населения ниже величины прожиточного минимума. Хотя результаты опроса показали, что среди сельского населения Хакасии примерно одинаковое количество бедных и зажиточных сельчан (рис. 5).

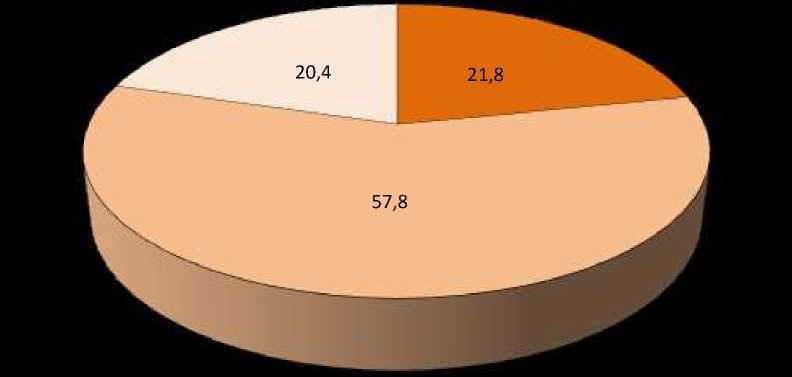

□ зажиточные □ обеспеченные □ бедные

Рисунок 5. Соотношение сельчан с разным уровнем материального достатка (в % от опрошенных)

Почти одна пятая часть респондентов ответили, что они живут бедно , не всегда едят досыта и едва сводят концы с концами. Совсем незначительная часть опрошенных (4 %) оценили свое материальное положение очень высоко (они могут позволить себе купить практически все), и еще 17,8 % ответили, что могут позволить себе, помимо еды и одежды, покупку крупной бытовой техники. Для сельской местности даже такой уровень материального достатка достаточно высокий, поэтому последние две группы были объединены в одну – группу зажиточных сельчан. Более половины опрошенных (57,8 %) считают, что они живут неплохо: имеют средства, достаточные для обеспечения себя едой и одеждой (хотя крупные покупки могут позволить с трудом), поэтому эту группу мы обозначили как обеспеченные .

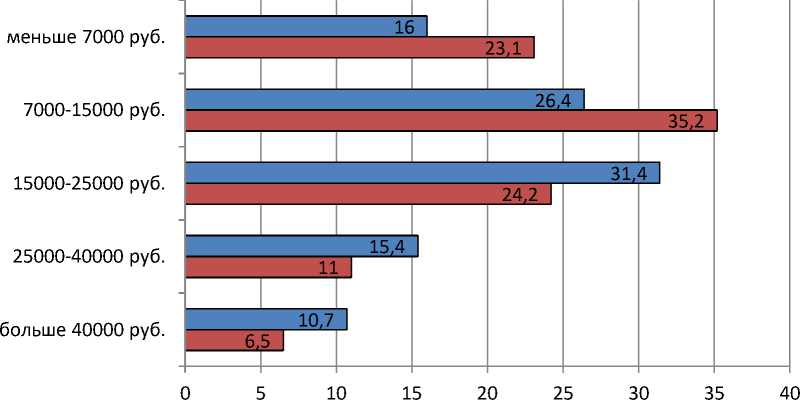

В целом, результаты опроса показали, что почти половина опрошенных (48,2 %) имеет среднедушевой доход ниже 15486,5 руб. Однако в малых селах таковых сельчан еще больше (рис. 6).

□ большое село □ малое село

Рисунок 6. Соотношение жителей больших и малых сел по уровню среднедушевого дохода (в % от опрошенных)

Больше половины (58,3%) жителей малых сел Хакасии имеют средний доход в расчете на одного члена семьи меньше 15000 руб., причем почти четверть из них – меньше 7000 руб. (прожиточный минимум на 2018 г. составляет 10053 руб.). В крупных селах более высокий уровень среднемесячных доходов: треть жителей имеют доход на каждого члена семьи в размере от 15000 руб. до 25000 руб. Если считать, что в одной среднестатистической семье 4 человека (два родителя и два ребенка), то выходит, что общий доход семьи составляет от 60000 руб. до 100000 руб. Безусловно, здесь учитывается не только заработная плата, но и другие источники доходов: социальные пособия, доходы от личного подсобного хозяйства и др.

Согласно данным переписей населения, у основной части трудоспособного сельского населения главным источником средств к существованию, конечно, является доход от трудовой деятельности, причем удельный вес работающего населения увеличивается (табл. 2).

Таблица 2.

Источники средств к существованию сельского населения Хакасии трудоспособного возраста (от указавших)13

|

2002 |

2010 |

2002 |

2010 |

|

|

абсолютные показатели |

относительные показатели |

|||

|

Доход от трудовой деятельности (включая работу по совместительству) |

49057 |

64815 |

37,1 |

40,8 |

|

Личное подсобное хозяйство |

37168 |

52494 |

28,1 |

33,0 |

|

Стипендия |

2380 |

2145 |

1,8 |

1,3 |

|

Пенсия |

3930 |

4631 |

3,0 |

2,9 |

|

Пенсия по инвалидности |

4895 |

4591 |

3,7 |

2,9 |

|

Пособие |

4445 |

5359 |

3,4 |

3,4 |

|

Пособие по безработице |

2619 |

1899 |

2,0 |

1,2 |

|

Другой вид государственного обеспечения |

372 |

681 |

0,3 |

0,4 |

|

Сбережения, дивиденды, проценты |

86 |

566 |

0,1 |

0,4 |

|

Доход от сдачи внаем или в аренду имущества, доход от патентов, авторских прав |

46 |

42 |

0,0 |

0,0 |

|

На иждивении отдельных лиц, алименты |

22237 |

21767 |

16,8 |

13,7 |

|

Иной источник средств к существованию |

4856 |

61 |

3,7 |

0,0 |

|

Всего: |

132091 |

159051 |

100,0 |

100,0 |

Достаточно много среди сельчан трудоспособного возраста тех, кто находится на иждивении других лиц (13,7 %). Примерно столько же (12,1 %) живут на различные выплаты (пенсии, пособия, стипендии и т.д.) Конечно, такая ситуация во многом объясняется отсутствием работы в сельской местности.

Результаты нашего исследования во многом согласуются с данными переписей населения, однако для нас было важным – выявить различия между разными группами сельских жителей (которые мы условно выделили и обозначили: бедные, обеспеченные и зажиточные) (табл. 3).

13 Составлено по: Источники средств к существованию. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2005. – С. 194– 195. (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: В 14 т./ Федер. служба гос. статистики; Т. 5).; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.: В 11 т./ Федер. служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2013. – Т. 5.: Источники средств к существованию. – Кн. 1. – С. 160–161.

Таблица 3.

Распределение ответов на вопрос «Какие у Вас источники доходов?» (в % по каждой группе)

|

Бедные |

Обеспеченные |

Зажиточные |

|

|

Зарплата на основном месте работы |

41,2 |

58,5 |

59,6 |

|

Обеспечиваем себя продуктами питания от личного подсобного хозяйства |

19,6 |

29,8 |

29,2 |

|

Подработка, совместительство |

19,6 |

21,8 |

22,5 |

|

Социальные пособия (пенсия, по инвалидности, по уходу за ребенком) |

36,3 |

36,3 |

31,5 |

|

Помощь родственников |

9,8 |

17,0 |

16,9 |

|

Собственный бизнес |

1,0 |

0,7 |

5,6 |

|

Сдаем в аренду недвижимость |

1,0 |

1,4 |

2,2 |

|

Получаем проценты от сбережений |

0,0 |

0,3 |

1,1 |

|

Всего: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Во-первых, выяснилось, что зажиточные сельчане имеют больше источников доходов: в среднем на одного человека приходится 1,7 источников; среди обеспеченных – 1,6 источников; а среди бедных – всего 1,3.

Во-вторых, из таблицы 3 видно, каким образом уровень материального положения опрошенных варьируется в зависимости от наличия работы. Среди бедных всего 41,2 % сельчан указали зарплату на основном месте работы в качестве источника дохода, среди зажиточных таковых – 59,6 %. Также среди обеспеченных и зажиточных больше жителей, которые помимо основной работы, имеют работу по совместительству или дополнительно подрабатывают.

В-третьих, отчетливы различия между группами по соотношению лиц, которые живут преимущественно за счет социальных пособий (пенсий, выплат по уходу за ребенком и т.д.). Среди бедных и даже обеспеченных таковые составляют больше трети опрошенных. С одной стороны, возможно, это связано с уровнем материального положения, но, с другой стороны, среди этих групп опрошенных также больше пенсионеров: среди бедных – пенсионеров 18,6 %. Численность пенсионеров, проживающих в сельской местности Хакасии (на 1 января 2018 г.), составила 26628 чел. (16,2% в структуре всего сельского населения) 14, при этом средний размер назначенных пенсий по Хакасии составляет 13099,5 руб. 15 Данным опроса показали, что четверть (25,8 %) пенсионеров продолжают работать, для того чтобы иметь более или менее достойный уровень. Вместе с тем тот факт, что именно в группе бедных больше пенсионеров доказывает, что уровень их жизни достаточно низкий.

В-четвертых, у зажиточных сельчан более разнообразные источники доходов: среди них больше опрошенных, которые сдают в аренду недвижимость, получают проценты от сбережений, а также имеют доходы от собственного бизнеса.

В-пятых, среди более обеспеченных сельчан также больше тех, кто получает какую-то помощь от родственников. На первый взгляд кажется, что бедные сельчане в большей степени нуждаются в какой-либо помощи, чем обеспеченные. Однако в этом случае, срабатывает другой принцип: в условиях безработицы в селе возрастает значение именно взаимной помощи и поддержки. Естественно, обеспеченные и тем более зажиточные, сельчане с более высоким материальным достатком имеют больше возможностей «отблагодарить» тех, кто оказывает им помощь. В этой ситуации от бедных трудно ожидать взаимной или «ответной» помощи, поэтому им в каком-то смысле просто «невыгодно» помогать – ведь им в будущем нечего дать взамен.

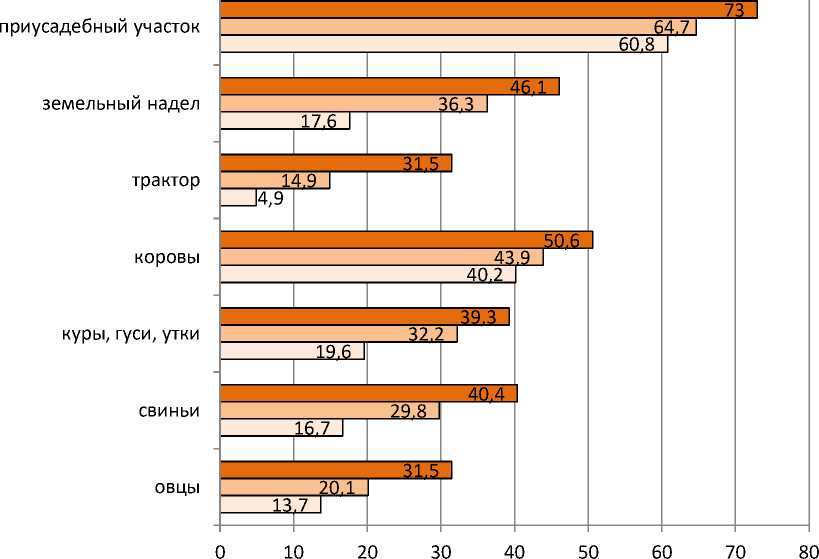

В условиях безработицы для бедных альтернативным источником дохода может стать личное подсобное хозяйство . По данным переписи 2010 г., треть сельского населения трудоспособного возраста в качестве источника средств к существованию указала на личное подсобное хозяйство. Согласно данным опроса, среди обеспеченных и зажиточных групп примерно треть сельчан, которые обеспечивают себя продуктами питания от придомового хозяйства. Однако среди бедных только каждый пятый использует домашнее хозяйство как источник дохода. Для нас было важным понять, может ли личное подсобное хозяйство в условиях высокой безработицы стать основным источником дохода для сельских жителей. Результаты показали, что у обеспеченных и зажиточных больше возможностей для развития своего хозяйства (рис. 7).

□ зажиточные □ обеспеченные □ бедные

Рисунок 7. Соотношение жителей больших и малых сел по уровню среднедушевого дохода (в % от опрошенных)

Продуктов питания, получаемых с приусадебного участка, преимущественно хватает только для удовлетворения личных потребностей членов домохозяйства. Однако для того чтобы получать прибыль от хозяйства необходимо больше ресурсов: в виде земельного участка, техники и т.д. Вполне очевидно, что среди зажиточных больше тех, кто владеет земельным наделом (почти половина), среди бедных сельчан таковых в 2,5 раза меньше. Почти треть зажиточных сельчан имеет в своем хозяйстве трактор, который служит им дополнительным источником дохода.

Основным «богатством» в сельской местности (особенно у хакасов) традиционно считался скот. Половина зажиточных сельчан держат коров, среди обеспеченных таковых чуть меньше – 43,9 %, среди бедных еще меньше – 40,2 %. Содержание коров представляется менее затратным, особенно в теплое время года, а количество продуктов, получаемых от коров, много: молоко, творог, сметана, мясо. Содержание других животных (птиц, свиней) для сельских жителей обходится дороже: для покупки корма. Разведение овец требует не столько материальных, сколько людских ресурсов, что связано с многочисленностью поголовья овец и особенностями их выпаса. Результаты показали, что несмотря на то, что не все опрошенные содержат в своем придомовом хозяйстве скот, печальным оказалось отсутствие желания заниматься его разведением , что является свидетельством глубокой пассивности сельских жителей Хакасии.

В ходе опроса мы спрашивали, с какими трудностями сельчане сталкиваются при ведении хозяйства. Результаты показали, что основная трудность, на которую указывали респонденты – нехватка денег (на корм для животных, на рассаду и семена, на удобрения, на полив), причем в группе бедных таковых 93,2 % (табл. 4).

Таблица 4.

Распределение ответов на вопрос «Трудности ведения хозяйства?» (в % по каждой группе)

|

Бедные |

Обеспеченные |

Зажиточные |

|

|

Не хватает денег |

93,2 |

61,3 |

39,3 |

|

Нет техники для обработки участка |

25,5 |

24,9 |

14,6 |

|

Не хватает земли, очень маленький участок |

7,8 |

8,0 |

10,1 |

|

Особых трудностей нет |

11,8 |

29,8 |

44,9 |

Примечание: Сумма по столбцу превышает 100,0, т.к. каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответов

На втором месте – отсутствие техники, необходимой для обработки участка: среди бедных и обеспеченных около четверти таких опрошенных. Третья трудность, осложняющая сельчанам ведение домашнего хозяйства – маленький размер приусадебного участка (или земельного надела). Безусловно, для растениеводства (выращивания овощей, зерновых культур) необходимы большие площади сельскохозяйственных угодий, а также специальная техника, поэтому развитие именно этого вида сельского хозяйства на уровне отдельного домохозяйства, конечно, представляется достаточно трудоемким и дорогостоящим. Однако на уровне придомового хозяйства (одной семьи) более выгодным представляется разведение скота в масштабах, достаточных для удовлетворения потребностей в пропитании конкретного домохозяйства: наиболее дорогими (и, как правило, более сытными) продуктами питания (мясо, молоко, яйца).

Вместе с тем большая часть опрошенных невысоко оценивает потенциал домашнего хозяйства в качестве основного источника дохода, хотя среди тех, кто в основном живет за счет ведения личного подсобного хозяйства таковых меньше всех (58,8 %) (табл. 5)

Таблица 5.

Оценка возможности жить за счет личного подсобного хозяйства сельчанами с разными источниками средств к существованию (в % от ответивших)

|

в основном живут на зарплату |

живут за счет личного хозяйства |

живут на социальные пособия |

живут за счет поддержки родственников |

|

|

Могли бы прожить за счет хозяйства |

13,3 |

21,3 |

17,0 |

8,0 |

|

Было бы тяжело, но могли бы |

12,6 |

19,9 |

17,0 |

9,3 |

|

Не смогли бы |

74,1 |

58,8 |

66,1 |

82,7 |

|

Всего: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Уверенных в том, что они точно смогут прожить только за счет своего хозяйства среди разных категорий сельчан немного. Вполне понятно, почему те, кто живет в основном за счет зарплаты, вряд ли бы смогли прожить только за счет придомового хозяйства, ведь основную часть своего времени они заняты на работе. Однако трудно понять, почему те категории сельских жителей, которые живут в основном на социальные пособия или благодаря поддержке родственников, не рассматривают личное подсобное хозяйство в качестве источника дохода, ведь они располагают для этого достаточным временем.

Результаты исследования под руководством Ж.Т. Тощенко показали, что личное подсобное хозяйство как источник повышения материального благополучия сильнее проявляет себя в более обеспеченных семьях16. Это понятно: во-первых, у зажиточных больше возможностей для развития хозяйства, во-вторых, возможно, их «зажиточность» и является следствием того, что много работают в своем домашнем хозяйстве. Но результаты нашего исследования показали, что личное хозяйство в качестве источника дохода больше (хотя и ненамного) проявляет себя среди бедных. Вероятно, это связано с отсутствием других дополнительных источников дохода, поэтому они в большей степени «делают ставку» на придомовое хозяйство. Вместе с тем именно бедные испытывают больше трудностей при ведении домашнего хозяйства, на наш взгляд, это скорее связано не с меньшими возможностями, а скорее с некоторой пассивностью и распространенными стереотипами, согласно которым для содержания хозяйства нужно много ресурсов.

Результаты исследования также показали наличие различий между уровнем жизни населения в больших и малых селах. Конечно, естественно предположить, что в малых селах ниже уровень и качество жизни, однако для нас важным было сравнить уровень материального достатка разных групп сельчан (табл. 6).

Таблица 6.

Распределение ответов на вопрос «Что из перечисленного есть у Вашей семьи?» (в % по каждой группе)

|

Бедные |

Обеспеченные |

Зажиточные |

|

|

Благоустройства |

|||

|

Центральное отопление |

4,9 |

11,4 |

16,9 |

|

Печное отопление |

78,4 |

72,7 |

69,7 |

|

Отопление от бойлера |

4,9 |

19,0 |

42,7 |

|

Водопровод |

37,3 |

45,3 |

70,8 |

|

Горячая вода |

17,6 |

45,3 |

74,2 |

|

Канализация, септик |

27,5 |

48,4 |

74,2 |

|

Ванная, душ |

17,6 |

32,9 |

61,8 |

|

Туалет в доме |

17,6 |

37,7 |

61,8 |

16 Смыслы сельской жизни (Опыт социологического анализа) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2016. – С. 69.

|

Бытовая и другая техника |

|||

|

Электроплита |

77,5 |

83,4 |

93,3 |

|

Газ (сетевой/ баллонный) |

15,7 |

30,4 |

32,6 |

|

Холодильник |

80,4 |

80,6 |

80,9 |

|

Стиральная машина |

74,5 |

89,3 |

97,8 |

|

Телевизор |

92,2 |

95,5 |

100,0 |

|

Компьютер |

45,1 |

65,1 |

86,5 |

|

Легковой автомобиль |

23,5 |

53,3 |

75,3 |

Согласно результатам, совсем незначительная часть сельчан живет в домах с центральным отоплением: даже среди зажиточных таковых всего 16,9 % (среди бедных – всего 4,9 %). Данные переписи свидетельствуют о том, что чуть больше четверти (27,1 %) сельского населения имеют центральное отопление. Превалирующая часть опрошенных в нашем исследовании сельчан живет в домах с печным отоплением. Отопление от бойлера в основном могут позволить себе более обеспеченные жители: среди обеспеченных таковых 19,0 %, среди зажиточных – 42,7 %. Домов с горячим водоснабжением, канализацией, ванной и туалетом также больше среди сельчан с более высоким уровнем материального достатка.

Бытовой и другой техникой достаточно хорошо обеспечены разные группы населения почти в равной степени: электроплитами, холодильником, стиральной машиной, телевизором. Однако позволить себе иметь компьютер в своем домохозяйстве могут более обеспеченные сельчане: среди бедных таковых меньше половины (45,1 %). Меньше среди них и тех, кто имеет легковой автомобиль – меньше четверти (23,5 %); среди обеспеченных таковых половина (53,3 %), среди зажиточных – три четверти (75,3 %).

Несмотря на это, даже зажиточные сельчане иногда вынуждены брать деньги в долг: из них 15,7 % делают это достаточно часто (табл. 7). Среди обеспеченных треть (32,8 %) сельчан берет деньги взаймы очень часто, среди бедных таких людей еще больше – две трети (68,6 %) опрошенных.

Таблица 7.

Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вам приходилось брать деньги в долг?» среди сельчан с разным уровнем материального достатка (в % по каждой группе)

|

Бедные |

Обеспеченные |

Зажиточные |

|

|

Постоянно берут взаймы |

33,3 |

9,3 |

1,1 |

|

Достаточно часто |

35,3 |

23,5 |

15,7 |

|

Очень редко |

20,6 |

51,9 |

55,1 |

|

Никогда не приходилось брать деньги в долг |

10,8 |

15,2 |

28,1 |

|

Всего: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Хотя во много это связано с тем, что среди бедных больше безработных (18,6 %) по сравнению с более обеспеченными сельчанами, а также достаточно много пенсионеров (18,6 %) (табл. 8). Из таблицы 8 видны отчетливые различия между разными группами сельчан: среди обеспеченных и зажиточных почти четверть являются специалистами или сотрудниками (т.е. должности, предполагающие наличие определенного уровня образования, и соответственно, как правило, более высоко оплачиваемые). Среди бедных почти половина (45,1 %) – это простые рабочие, предположительно, с невысоким уровнем заработной платы.

Таблица 8.

Распределение сельчан с разным родом деятельности в группах с разным уровнем материального достатка (в % по каждой группе)

|

Бедные |

Обеспеченные |

Зажиточные |

|

|

Специалист, сотрудник |

8,8 |

23,1 |

25,8 |

|

Рабочий |

45,1 |

38,1 |

39,3 |

|

Безработный |

18,6 |

10,7 |

7,9 |

|

Пенсионер |

18,6 |

19,4 |

11,2 |

|

Домохозяйка |

6,9 |

5,9 |

6,7 |

|

Учащийся (школьник, студент) |

2,0 |

2,8 |

9,0 |

|

Всего: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

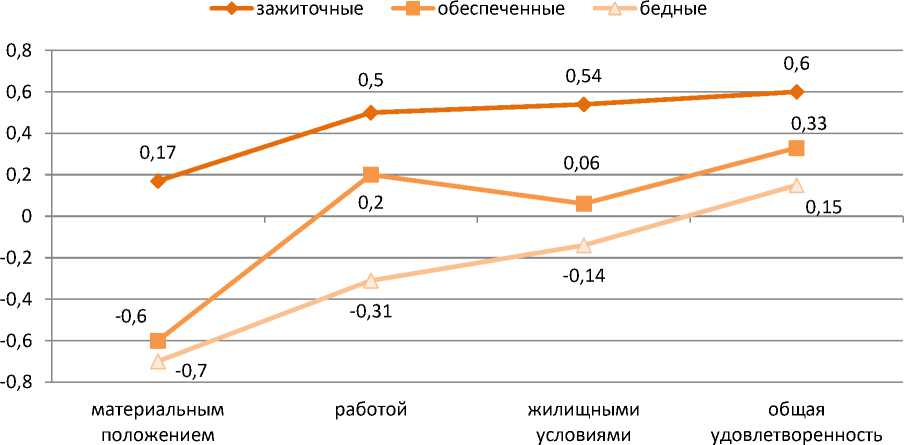

Уровень материального положения сельских жителей тесно коррелирует с их удовлетворенностью разными сторонами жизни: чем выше материальный достаток, тем выше удовлетворенность (рис. 8).

Рисунок 8. График индексов удовлетворенности разными сторонами жизни среди сельчан с разным уровнем материального достатка, (в % по каждой группе)

Бедные сельчане выразили неудовлетворенность практически всеми значимыми сторонами своей жизни: материальным положением, работой, жилищными условиями (показатели индексов отрицательные). Обеспеченные сельские жители не удовлетворены преимущественно только уровнем своего материального достатка (напомним, к этой группе относятся те, кому средств хватает только на еду и одежду). Среди зажиточных сельчан уровень удовлетворенности всеми сторонами жизни намного выше.

Таким образом, исследование уровня материального положения сельского населения Хакасии показало, что почти каждый пятый сельский житель республики проживает за чертой бедности. Уровень минимальных доходов самых богатых сельчан в 6,7 раз превышает уровень максимальных доходов самых бедных. Особенно заметны различия в уровне доходов жителей больших и малых сел: большая часть жителей имеет доходы меньше 15000 руб. Основные источники средств к существованию, на которые живут сельские жители Хакасии: зарплата, социальные выплаты, личное подсобное хозяйство и иждивенчество. Причем, у зажиточных сельчан, конечно, больше источников доходов, и они более разнообразны: не только зарплата, но и проценты от сбережений, доходы от недвижимости и др. Среди бедных много пенсионеров (в т.ч. работающих) и безработных. В условиях высокого уровня безработицы альтернативным источником дохода для сельских жителей может стать личное подсобное хозяйство, особенно для трудоспособного населения. Однако данные переписи свидетельствуют о том, что только треть населения этой возрастной группы занимается ведением придомового хозяйства. Две трети опрошенных в исследовании сельских жителей полагают, что они не смогли бы прожить только за счет своего хозяйства, для этого им не хватает денег, техники, земли и т.д. Отчетливо прослеживается связь между уровнем материального положения и удовлетворенностью сельских жителей разными сторонами своей жизни: чем выше достаток, тем выше удовлетворенность. Однако сельчане с более высоким уровнем материального достатка прикладывают больше усилий, для того чтобы их жизнь стала лучше. В этом смысле бедные сельчане представляются, скорее «мечтателями», которые «хотят» жить лучше, но не прикладывают «реальных» действий для этого.

В целом, оценивая потенциал для повышения уровня жизни сельского населения Хакасии, нужно исходить из тех исторических, социально -экономических и политических условий, в которых развивалось сельское хозяйство региона (которое представляет основу для развития сельских территорий). В формировании ведущих направлений сельского хозяйства значимую роль сыграли, во-первых, природно-климатические условия региона, связанные с наличием достаточно больших естественных угодий, которые могут использоваться в качестве пастбищ, а также благоприятный климат для развития скотоводства. Во-вторых, на ориентацию сельского хозяйства также повлияли традиции коренного народа , образ жизни которого также в большей степени связан с разведением скота. В-третьих, повлияло на развитие сельского хозяйства, в ч. растениеводства, государственная политика , связанная с освоением целинных и залежных земель. В-четвертых, на состоянии агропромышленного сектора не только Хакасии, но и страны в целом, сказались реформы 1990-х г., повергшие сельское хозяйство в глубокий кризис, из которого до сих пор не найдено выхода.

Переориентация экономики от планового регулирования к рыночной форме, при котором сельское хозяйство должно было «саморегулироваться», привела к глубокому застою. Идея реформирования агропромышленного сектора заключалась в замене колхозной и совхозной форм собственности на частную, при которой земля бы принадлежала частным земельным собственникам. Предполагалось, что более эффективно развиваться сельское хозяйство будет не в условиях государственного регулирования, а благодаря частным фермерским хозяйствам, которые смогут лучше «накормить» страну. Для этого было необходимо передать землю в частные руки, другими словами, приватизировать. Механизм приватизации осуществлялся следующим образом: на основе данных об общей площади сельскохозяйственных угодий высчитывался средний размер земельного пая, затем определялось количество людей, имеющих право на его получение, и после написания заявления бывшим работником колхоза или совхоза о желании его получить выдавало соответствующее свидетельство. В реальности же оказывалось, что, даже получив такие свидетельства (а некоторые и вообще не получили), сельчане не имели реальной возможности использовать эту землю в сельскохозяйственных целях. Во-первых, не было произведено фактическое разделение и выделение этих земельных паев, основная часть их владельцев даже не знала, где они находится; во-вторых, отсутствовал документ об оценке кадастровой собственности (стоимости), которую сельчанам приходилось оформлять самостоятельно, в-третьих, оказалось, что в одиночку заниматься сельским хозяйством, не имея собственного оборудования и техники, достаточно сложно. В итоге, большая часть таких земельных паев перепродавалась или сдавалась в аренду более крупным сельхопредприятиям. Распространенной также стала практика перевода земельных паев в земли под индивидуальное жилищное строительство. Многие земли были попросту заброшены и пришли в запустение. По мнению исследователей, реформа не решила своей основной задачи – накормить страну, а фермеизации крестьянства не произошло17.

Последствия реформы оказали влияние не только на состояние агропромышленного сектора, но и сказались на общем уровне жизни сельского населения. Закрытие колхозов и совхозов привело к стремительному росту безработицы, инициировавшей большой миграционный отток сельчан в города, темпы которого до сих пор не снижаются. Причем, в первую очередь из села мигрирует молодое население, а также более образованная часть сельских жителей. В итоге на современном этапе на селе основную часть трудовых ресурсов составляют либо пожилые люди, либо люди с невысоким уровнем образования, либо безынициативные (еще хуже пьющие) люди, которые обладают низким профессионально-квалификационным потенциалом. Совсем незначительная часть сельского населения Хакасии занимается ведением личного подсобного хозяйства: по данным переписи 2010 г. только 5,1 % сельских жителей живут только за счет придомового хозяйства18. Хотя в условиях безработицы именно развитие личного хозяйства может альтернативным источником дохода.

Общей тенденцией сельских территорий является развитие несельскохозяйственных видов экономической деятельности, связанных преимущественно со сферой обслуживания (торговля, питание). Относительной стабильный (хотя и невысокий) доход в селе имеют только работники «бюджетных» сфер (образования, медицина, культура и др.) и те, кто получает социальные выплаты (пенсии, пособия, алименты). Увеличивается число «отходников» – сельских жителей, работающих на сезонных работах в городах. Конечно, сложно подсчитать общее количество таких сельчан. В представлении Ю.М. Плюснина, из 38 млн граждан, которые не платят необходимые социальные взносы и располагаются где-то в «экономической тени», немалую часть, если не большинство составляют отходники 19.

По мнению Ж.Т. Тощенко, на современном этапе можно говорить о появлении нового социального слоя населения – « сельского прекариата ». К нему относятся те, кто постоянно занят временной, эпизодической работой, вовлечен в теневой сектор рынка труда, вследствие чего эти люди имеют урезанные социальные права и обладают ущемленным социальным статусом 20 . В сельской местности к этому социальному слою относятся безработные; иждивенцы; а также те, кто живет на социальные выплаты (пенсии, пособия, алименты); неофициально трудоустроенные; работники, занятые в сезонных работах; люди, перебивающиеся «случайными» заработками; работающие «вахтовым методом», а также сельчане, вынужденные ездить на работу в другие села (как правило, районные центры) – в целом, люди с низким социальным статусом.

Список литературы Уровень жизни сельского населения Хакасии

- Бондаренко Л.В. Развитие сельских территорий России: оценки, мнения, ожидания // Социологические исследования. - 2016. - № 3. - С. 76-82.

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717).

- Исаев Р.А. Проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке региона // Вопросы структуризации экономики. - 2014. - № 1. - С. 39-41.

- Источники средств к существованию. - М.: ИИЦ "Статистика России", 2005. - 1128 с. (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: В 14 т./ Федер. служба гос. статистики; Т. 5).

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.: В 11 т./ Федер. служба гос. статистики. - М.: ИИЦ "Статистика России", 2013. - Т. 5.: Источники средств к существованию. - Кн. 1. - 743 с.