Урожайность и качество зерна сомаклональных линий сои в агроэкологических условиях южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Паршуткина Екатерина Викторовна, Поползухина Поползухина Нина Алексеевна, Озякова Екатерина Николаевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

В условиях южной лесостепи Западной Сибири проведено изучение 8 сомаклональных линий 7-8-го поколений, созданных в ФГБНУ СибНИИК методом генной инженерии на основе сорта сои СибНИИК 315. Исследования проводились в 2013-2014 гг. на полях лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ СибНИИСХ. Почва опытного участка - лугово-черноземная среднемощная среднегумусовая тяжелосуглинистая. Проведенные исследования позволили выявить влияние гидротермических условий на рост, развитие, формирование продуктивности и качества зерна сои. Полевая всхожесть семян и сохранность растений к уборке определялись как гидротермическими условиями вегетационного периода, так и генотипом. Как показали исследования, определяющий вклад в изменчивость урожайности сои вносят условия выращивания (фактор В) - 62,8 %. Более высокая урожайность была отмечена в 2014 г. Наибольшей величиной этого показателя характеризовались линии Л 55/13 (+0,18 т/га), Л 56/13 (+0,15 т/га) и Л 48/11 (+0,12 т/га). Определяющими элементами структуры урожайности сои являются число продуктивных узлов (r = 0,61), число бобов (r = 0,57) и семян на растении (r = 0,65). Существенных различий по содержанию белка и жира в семенах в контрастных условиях выращивания установлено не было.

Соя, сомаклональная изменчивость, селекция, продуктивность, качество зерна

Короткий адрес: https://sciup.org/142199240

IDR: 142199240 | УДК: [631.559:631.524.7]:633.34:631.95(571.1)

Текст научной статьи Урожайность и качество зерна сомаклональных линий сои в агроэкологических условиях южной лесостепи Западной Сибири

В мировом растениеводстве одной из основных зернобобовых культур является соя, отличающаяся высоким качеством зерна в сочетании с комплексом адаптивных свойств и технологических преимуществ, что и является причиной ее широкого распространения на всех земледельческих континентах.

Селекционная работа по созданию скороспелых сортов сои ведется почти во всех странах мира с учетом местных почвенно-климатических условий. Актуальные направления селекции сои – создание скороспелых, продуктивных сортов с высоким качеством продукции. Также

немаловажным в развитии сельскохозяйственного производства является возделывание сортов, адаптивных к неблагоприятным климатическим условиям [1].

Новые признаки и комбинации признаков можно получать, используя сомаклональную изменчивость и мутагенез in vitro. Эти методы основаны на спонтанном возникновении в клетках разнообразных мутаций при культивировании изолированных растительных тканей на питательной среде [2].

Установлено, что сомаклональные варианты сои отличаются от исходных форм по качественным и количественным признакам. Нередко они даже превосходят их по ряду хозяйственно-ценных признаков и могут быть родоначальниками нового сорта [3].

Цель исследований заключалась в том, чтобы оценить сомаклональные линии сои по комплексу хозяйственно-ценных признаков в агроэкологических условиях южной лесостепи Западной Сибири для дальнейшего использования их в селекционном процессе.

Объекты и методы

Исследования проводились в 2013–2014 гг. на полях лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ СибНИИСХ. Объектом исследования были сомаклоны, созданные в ФГБНУ СибНИИК методом генной инженерии на основе сорта сои СибНИИК 315.

Опыт был заложен по типу конкурсного сортоиспытания, где изучалось 8 сомаклональ-ных линий 7–8-го поколений. Полевой опыт закладывался на делянках площадью 17 м2, повторность 4-кратная. Предшественник – озимая рожь, норма высева – 0,8 млн всхожих семян на гектар. Посев проводили сеялкой ССФК-7,0 рядовым способом, уборку – комбайном «Хеге-125» в фазу полной спелости.

Фенологические наблюдения проводились по основным фазам развития растений. Изучение элементов структуры урожая – согласно методике Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1971). Биохимический анализ семян (содержание белка (N×6,25) и жира) проводился в лаборатории физиологии и биохимии растений ФГБНУ СибНИИСХ. Статистическую обработку результатов исследований проводили по методике Б.А. Доспехова (1985) [4]. Для характеристики гидротермических условий в годы проведения опытов использовались материалы наблюдений Омской метеорологической станции ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Почва опытного участка – лугово-черноземная среднемощная среднегумусовая тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 6,4 %. Характеризуется очень низким содержанием нитратного азота (4,6–4,8 мг/кг), высоким содержанием подвижного фосфора (375,0–380,0 мг/кг) и очень высоким содержанием обменного калия (250,0–254,0 мг/кг).

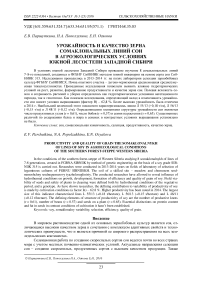

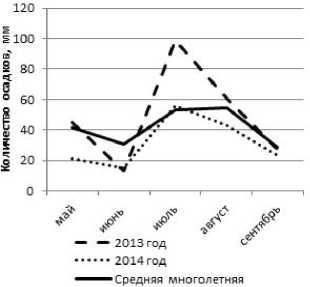

Гидротермические условия в годы проведения исследований были контрастными. Так, 2013 г. характеризовался как влажный (ГТК = 1,12), 2014 г. был недостаточно увлажненным (ГТК = 0,69). Количество осадков, выпавших за вегетационный период в 2013 г., оказалось равным 217 мм, а в 2014 – 135 мм, что составило 109,5 и 67,0 % к норме соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Гидротермическое обеспечение вегетационного периода сои, 2013–2014 гг.

В 2013 г. был отмечен более существенный дефицит тепла в первой половине вегетационного периода. В то же время в 2014 г. август и сентябрь характеризовались значительным превышением среднемесячных температур воздуха.

Результаты исследований

Урожайность зерна возделываемых культур находится в прямой зависимости от полевой всхожести семян. Снижение полевой всхожести может происходить из -за недостатка влаги и тепла. Сохранность растений обусловлена климатическими условиями последующих фаз развития растений [5]. Оба эти показателя в значительной степени характеризуют адаптивность генотипов к условиям возделывания.

Исследования показали, что изучаемые сортообразцы характеризовались высокими показателями полевой всхожести семян и сохранности растений к уборке (табл. 1). Существенное влияние на полевую всхожесть и сохранность растений исследуемых сортообразцов в годы проведения опытов оказали метеорологические условия.

Таблица 1

Полевая всхожесть семян и сохранность растений сои, %

|

Образец |

Полевая всхожесть семян |

Сохранность растений |

||

|

2013-2014 гг. |

± к стандарту |

2013—2014 гг. |

± к стандарту |

|

|

СибНИИК 315, контроль |

79,2 |

90,9 |

||

|

Л 48/11 |

81,5 |

+2,3 |

82,5 |

—8,4 |

|

Л 51/11 |

89,7 |

+10,5 |

83,8 |

—7,1 |

|

Л 53/11 |

87,2 |

+8,0 |

91,4 |

+0,5 |

|

Л 51/12 |

82,2 |

+3,0 |

91,7 |

+0,8 |

|

Л 53/13 |

86,4 |

+7,2 |

91,9 |

+1,0 |

|

Л 55/13 |

85,1 |

+5,9 |

87,0 |

—3,9 |

|

Л 56/13 |

93,9 |

+14,7 |

92,5 |

+1,6 |

|

Среднее |

85,6 |

— |

88,9 |

— |

|

НСР 05 |

12,1 |

— |

12,1 |

— |

В среднем за 2013–2014 гг. показатели полевой всхожести изучаемых сортообразцов превышали показатель исходного сорта СибНИИК 315 на 2,3-14,7 %. Наибольшее его значение в среднем по изучаемым сортам было отмечено в 2013 г. - 94,4 %. Максимальная полевая всхожесть семян сои в годы исследований была установлена у Л 56/13 (93,9 %).

Проведенные ранее исследования показали, что высокому значению полевой всхожести не всегда соответствует увеличение процента выживаемости растений, и наоборот [6].

В среднем за годы изучения сохранность сомаклональных линий варьировала от 82,5 до 92,5 %. Наибольший показатель сохранности растений в среднем по сортообразцам был отмечен в 2013 г. (97,1 %), в 2014 г. наблюдалось снижение данного показателя до 80,8 %. Сомакло-нальные линии имели равное с контролем значение или несколько превышали его.

Значительное влияние на уровень продуктивности изучаемых генотипов сои оказали гидротермические условия в годы проведения опытов. Формированию наибольшей урожайности в 2014 г. способствовало оптимальное распределение осадков в период вегетации и достаточно теплая погода в августе и сентябре. В среднем по изучаемым сортообразцам урожайность зерна составила 3,24 т/га. В этих условиях выделились линии Л 48/11 (+0,38 т/га) и Л 55/13 (+0,23 т/га).

При избыточном увлажнении и недоборе тепла в период вегетации 2013 г. было отмечено снижение продуктивного потенциала сортообразцов сои на 0,35 т/га (табл. 2).

Таблица 2

Урожайность зерна сои, т/га

|

Сортообразец |

2013 г. |

2014 г. |

В среднем за 2013—2014 гг. |

|||

|

т/га |

± к стандарту |

т/га |

± к стандарту |

т/га |

± к стандарту |

|

|

СибНИИК 315, контроль |

2,89 |

— |

3,32 |

— |

3,11 |

— |

|

Л 48/11 |

2,76 |

—0,13 |

3,70 |

+0,38 |

3,23 |

+0,12 |

|

Л 51/11 |

3,32 |

+0,34 |

2,86 |

—0,46 |

3,04 |

—0,07 |

|

Л 53/11 |

3,02 |

+0,13 |

2,84 |

—0,48 |

2,93 |

—0,18 |

|

Л 51/12 |

2,53 |

—0,36 |

3,15 |

—0,22 |

2,84 |

—0,27 |

|

Л 53/13 |

2,52 |

—0,37 |

3,20 |

—0,11 |

2,86 |

—0,25 |

|

Л 55/13 |

3,02 |

+0,13 |

3,33 |

+0,23 |

3,29 |

+0,18 |

|

Л 56/13 |

3,19 |

+0,30 |

3,55 |

0,00 |

3,26 |

+0,15 |

|

Среднее |

2,89 |

— |

3,24 |

— |

3,07 |

— |

|

НСР 05 |

0,23 |

0,29 |

||||

Максимальную достоверную прибавку урожайности зерна в 2013 г. обеспечили Л 51/11 (+0,34 т/га) и Л 56/13 (+0,30 т/га).

По результатам изучения сомаклонов в среднем за 2 года следует выделить линии Л 55/13 (+0,18 т/га), Л 56/13 (+0,15 т/га) и Л 48/11 (+0,12 т/га) как наиболее адаптивные к контрастным условиям возделывания.

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показали, что в изменчивость урожайности изучаемых сортообразцов сои наибольший вклад внесли условия лет выращивания (фактор В) – 62,8 % (табл. 3).

Таблица 3

Доля влияния факторов на формирование урожайности сортообразцов сои, %

|

Фактор |

Урожайность сортообразцов сои |

|

Сорт (А) |

15,1 |

|

Условия года (В) |

62,8 |

|

Сочетание факторов (АВ) |

22,1 |

Доля влияния сорта (фактор А) составила 15,1 %, взаимодействие двух изучаемых факторов (АВ) – 22,1 %.

Важными показателями в селекции растений являются элементы структуры урожая. Исследования показали, что определяющее значение для формирования урожайности зерна сои имеют число продуктивных узлов (r = 0,61), число бобов (r = 0,57) и семян (r = 0,65) на растении.

Длина стебля во многом определяет технологичность возделывания сои, все изучаемые сортообразцы были среднестебельными. Средняя длина стебля в 2013 г. составляла 82,7 см, а в 2014 г. – 57,2 см. В 2013 г. изучаемые сомаклоны сои были более высокорослыми из-за сложившихся условий вегетационного периода. Наиболее длинный стебель в оба года исследований сформировала линия Л 51/11 – 89,80 см. Наименьшей высотой растений характеризовалась линия Л 48/11 (2013 г. – 62,8 см; 2014 г. – 58,6 см) (табл. 4).

Таблица 4

Элементы структуры урожая сои (в среднем за 2013–2014 гг.)

|

Сортобразец |

Длина стебля, см |

Высота прикрепления первого боба, см |

На одно растение |

Масса 1000 семян, г |

|||

|

число продуктивных узлов, шт. |

число бобов, шт. |

число семян, шт. |

масса семян, г |

||||

|

СибНИИК 315, контроль |

61,06 |

15,72 |

10,93 |

20,76 |

36,01 |

7,89 |

220,41 |

|

Л 48/11 |

60,77 |

10,69 |

13,77 |

26,31 |

53,66 |

7,03 |

130,89 |

|

Л 51/11 |

89,80 |

12,73 |

16,84 |

30,65 |

72,73 |

5,45 |

74,70 |

|

Л 53/11 |

70,50 |

13,27 |

15,12 |

27,20 |

42,40 |

7,74 |

184,74 |

|

Л 51/12 |

69,83 |

9,29 |

13,86 |

22,11 |

50,53 |

7,63 |

150,43 |

|

Л 53/13 |

64,10 |

13,54 |

9,80 |

23,11 |

61,98 |

7,12 |

114,78 |

|

Л 55/13 |

66,57 |

13,64 |

11,88 |

24,45 |

51,33 |

8,13 |

158,56 |

|

Л 56/13 |

77,61 |

16,05 |

11,34 |

21,89 |

55,22 |

7,73 |

137,58 |

|

НСР 05 |

17,47 |

5,02 |

4,50 |

17,76 |

13,88 |

2,59 |

32,9 |

Высота прикрепления нижнего боба имеет большое значение при механизированной уборке, определяя, в свою очередь, урожайность зерна (r = 0,40). В период уборки низкое прикрепление бобов приводит к потерям урожая. Более низким прикреплением бобов в оба года исследований характеризовалась сомаклональная линия Л 51/12 (9,29 см). Наибольшая высота прикрепления первого боба отмечена у линии Л 56/13 (16,05 см).

Число продуктивных узлов в опыте варьировало от 9,80 до 16,84 шт. на растении. Наибольшее число узлов сформировали Л 51/11 – 16,84 шт. и Л 53/11 – 15,12 шт. Выявлена высокозначимая достоверная связь этого показателя с числом бобов на растении (r = 0,83).

Важными показателями продуктивности являются число бобов и семян на растении, сохранившихся к созреванию [7]. Как показали расчеты, взаимосвязь этих показателей высокодостоверна (r = 0,56). Следует выделить линию Л 51/11, которая в среднем за годы изучения сформировала наибольшее число бобов и семян – 30,65 шт. и 72,73 шт. соответственно.

Масса семян с растения в годы исследований варьировала в пределах от 5,45 до 8,13 г. Было установлено, что показатель массы семян в среднем по сортообразцам был наибольшим в 2013 г – 8,04 г. В среднем за годы изучения наибольший показатель массы семян был отмечен у линии Л 55/13 – 8,13 г (2013 г. – 8,66 г; 2014 г. – 7,60 г).

Важным элементом структуры урожая является масса 1000 семян, которая варьировала у изучаемых образцов от 74,11 г (Л 51/11) до 184,44 г (Л 53/11). Было установлено, что именно масса 1000 семян в большей степени определяет массу семян на растении (r = 0,81).

Результаты исследований показали, что несмотря на различия гидротермических условий, в годы проведения опытов существенного варьирования показателей содержания белка и жира в зерне сои не отмечено (табл. 5).

Таблица 5

Содержание белка и жира в зерне сои, %

|

Сорт |

Белок |

Жир |

||||

|

2013 г. |

2014 г. |

В среднем за 2013–2014 гг. |

2013 г. |

2014 г. |

В среднем за 2013–2014 гг. |

|

|

СибНИИК 315, стандарт |

38,32 |

37,56 |

37,94 |

16,23 |

16,05 |

16,14 |

|

Л 48/11 |

37,46 |

37,23 |

37,35 |

16,95 |

17,01 |

16,98 |

|

Л 51/11 |

35,36 |

34,85 |

35,11 |

16,98 |

16,94 |

16,96 |

|

Л 53/11 |

36,97 |

35,98 |

36,48 |

16,76 |

16,82 |

16,79 |

|

Л 51/12 |

35,19 |

36,14 |

35,67 |

13,30 |

12,96 |

13,13 |

|

Л 53/13 |

36,01 |

36,28 |

36,15 |

15,30 |

14,52 |

14,91 |

|

Л 55/13 |

39,43 |

38,81 |

39,12 |

16,28 |

16,34 |

16,31 |

|

Л 56/13 |

39,74 |

40,01 |

39,88 |

15,91 |

15,37 |

15,64 |

|

Среднее |

37,31 |

37,11 |

37,12 |

15,96 |

15,75 |

15,86 |

|

НСР 05 |

0,99 |

1,12 |

– |

0,40 |

0,41 |

– |

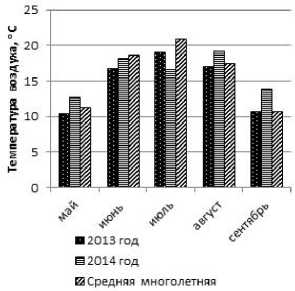

Как видно из табл. 5, в среднем за два года в семенах сои содержание белка колебалось от 35,11 % (Л 51/11) до 39,88 % (Л 56/13). Наиболее высокобелковыми оказались Л 55/13 (39,12 %) и Л 56/13 (39,74 %). Сбор белка с гектара с урожаем зерна сои в 2014 г. был выше на 120 кг/га, что обусловлено наибольшей урожайностью зерна в этом году. Максимальный сбор белка в среднем за 2013–2014 гг. обеспечили высокоурожайные Л 55/13 и Л 56/13 (рис. 2).

Рис. 2. Сбор белка с гектара с урожаем зерна сои

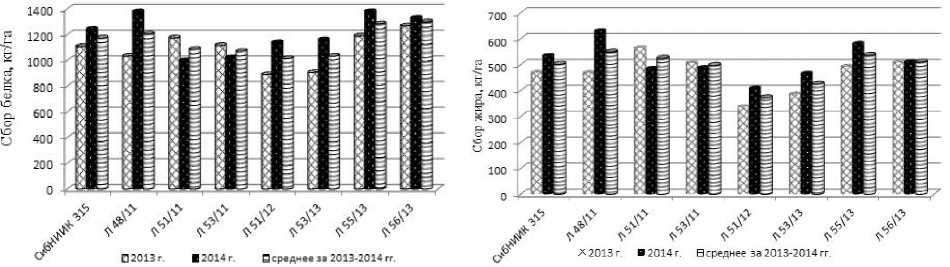

Рис. 3. Сбор жира с гектара с урожаем зерна сои

Содержание жира в семенах изучаемых сортообразцов в среднем за годы исследований составило 15,86 %, существенных различий этого показателя по годам не было установлено (рис. 3). Высоким содержанием жира в семенах характеризовались линии Л 48/11, Л 51/11, Л53/11 и Л 55/13. Наибольший сбор жира с га отмечен в 2014 г. Наиболее высокий его сбор обеспечили Л 48/11, Л 51/11, Л 55/13 и Л 56/13.

Выводы

Полевая всхожесть семян и сохранность растений к уборке определялись как гидротермическими условиями вегетационного периода, так и генотипом. В 2013 г. эти показатели были выше, чем в 2014. Сомаклональные линии превышали исходный сорт по полевой всхожести семян. Сохранность растений изучаемых линий была на уровне контроля либо ниже.

Как показали исследования, определяющий вклад в изменчивость урожайности сои вносят условия выращивания (фактор В) – 62,8 %. Доля вклада генотипа менее существенна (фактор А) – 15,1 %, взаимодействие факторов (АВ) составило 22,1 %. В 2014 г. отмечена более высокая урожайность зерна сои. Наибольшей величиной этого показателя характеризовались линии Л 55/13 (+0,18 т/га), Л 56/13 (+0,15 т/га) и Л 48/11 (+0,12 т/га). Определяющими элементами структуры урожайности сои являются число продуктивных узлов (r = 0,61), число бобов (r = 0,57) и семян (r = 0,65) на растении.

Существенных различий по содержанию белка и жира в семенах в контрастных условиях выращивания установлено не было. Наиболее высокобелковыми оказались Л 55/13 (39,12 %) и Л 56/13 (39,74 %). Сбор белка с гектара с урожаем зерна сои в 2014 г. был выше на 120 кг/га. Наибольший выход белка с га обеспечили высокоурожайные линии Л 55/13 и Л 56/13. Высоким содержанием жира в семенах характеризовались линии Л 48/11, Л 51/11, Л53/11 и Л 55/13. Наибольший сбор жира с га отмечен в 2014 г. Наиболее высокий его сбор обеспечили Л 48/11, Л 51/11, Л 55/13 и Л 56/13.

Список литературы Урожайность и качество зерна сомаклональных линий сои в агроэкологических условиях южной лесостепи Западной Сибири

- Озякова Е.Н., Поползухина Н.А. Урожайность и качество зерна сои в зависимости от действия абиотических факторов и генотипических особенностей//Омский научный вестник. 2014. № 2 (134). С. 213-217.

- Кашеваров Н.И. Соя в Западной Сибири. РАСХН. Сиб. отд-ние. СибНИИ кормов. Новосибирск: Юпитер, 2004. С. 256.

- Зеленов А.Н., Лаханов А.П., Долгополова Л.Н. Селекция зернобобовых культур на устойчивость к неблагоприятным факторам среды//Вестник с-х науки. 1984. № 2. С. 111-115.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. 315 с.

- Фотосинтез и симбиотическая азотфиксация гороха и сои: монография/Н.А. Поползухина, Е.Н. Озякова, И.Г. Кадермас: Palmarium Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland, 2014. 119 S.

- Енкен В.Б. Соя. М.: Сельхозгиз, 1959. 622 с.

- Рожанская О.А. Создание исходного материала для селекции кормовых культур в условиях Сибири с помощью методов биотехнологии: автореф. дис. … канд. биол. наук. Новосибирск, 2006. 35 с.