Усадьба домонгольского времени в конюшенном дворе Ростова Великого

Автор: Самойлович Н.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты спасательных раскопок в центральной части Ростова Великого. Исследуемый городок относится ко второй части 12-го - первой трети 13-го вв. Он включал в себя остатки четырех бытовых сооружений разного возраста, установленных в загородном заграждении. Хорошее сохранение древесины позволяет отслеживать конструктивные особенности комплексов. Коллекция находок включает объекты, связанные с различными аспектами жизни граждан. Среди уникальных предметов стоит упомянуть деревянный крест и два стеклянных бусинки, установленных в серебряном корпусе. Подобные орнаменты в основном известны из кладов.

Охранные раскопки, средневековый город, усадьба, постройка, комплекс находок

Короткий адрес: https://sciup.org/14328522

IDR: 14328522

Текст научной статьи Усадьба домонгольского времени в конюшенном дворе Ростова Великого

В 2007–2010 гг. Волго-Окская экспедиция продолжала охранные работы на территории Конюшенного двора в Ростове Великом. Конюшенный двор – одна из построек ростовского митрополита Ионы Сысоевича – находится у западных ворот кремля и представляет собой замкнутое каре корпусов, ограничивающих обширный двор площадью более 1000 м2 (рис. 1). Здание, построенное в конце XVII в., вместе с ансамблем кремля входило в комплекс сооружений резиденции ростовских митрополитов.

Рис. 1. Центральная часть Ростова Великого, территория Ростовского кремля

1 – Успенский собор; 2 – церковь Иоанна Богослова; 3 – здание Конюшенного двора; 4 – раскопы на территории Конюшенного двора

Раскоп 2 площадью 168 м2 был прирезан к раскопу 1 (исследования 2001–2005 гг.) с севера и востока, и исследованная площадь на этом участке городской территории составила, таким образом, 308 м2. Мощность культурного слоя здесь достигает 4,6 м, к настоящему времени на раскопе 2 исследованы отложения до глубины 4,0 м, нижний горизонт которых принадлежит городской усадьбе домонгольского времени.

Усадебная постройка 15 и частично постройка 14 с огораживающим их плетнем были исследованы в раскопе 1, материалы исследований опубликованы как «усадьба А» ( Самойлович , 2007. С. 14–17). Время существования усадебного комплекса на основании дендродат и основных находок было определено в пределах 10–40-х гг. XIII в. (Там же. С. 17).

Основная площадь усадьбы А располагалась к востоку от ранее исследованного участка. В площади раскопа 2 была доследована восточная часть

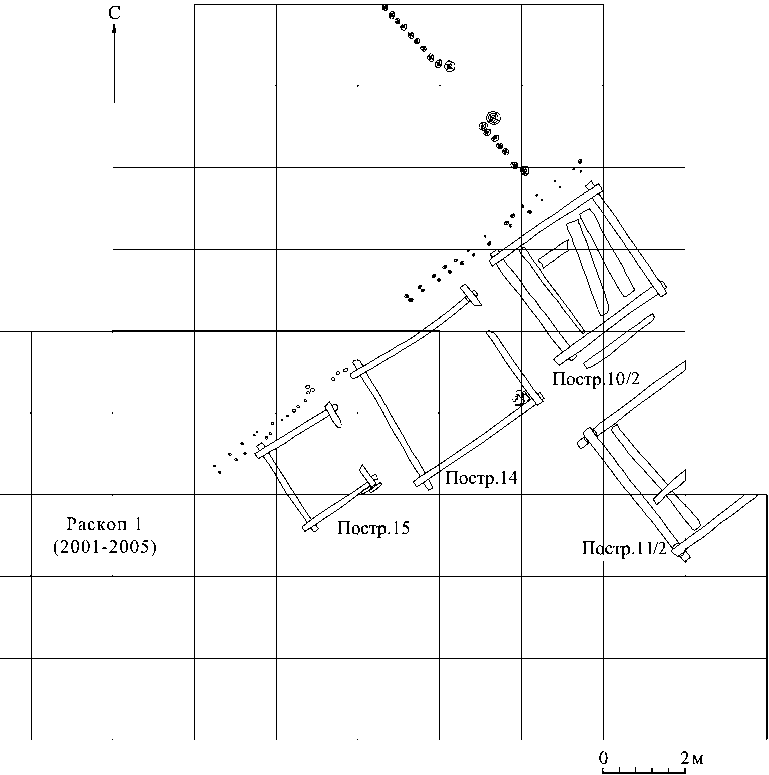

Рис. 2. Постройки усадьбы А постройки 14, а также зафиксированы еще два сооружения – постройки 10/2 и 11/2 (рис. 2).

Постройка 14 – сруб квадратной формы, размерами 3,8 × 3,8 м; он сохранился на три венца, рублен в обло. В восточном углу сруба расчищены крупные камни с сажистым налетом на поверхности, вокруг них в слое ощутима примесь угля. Внутренние конструкции в площади сруба не сохранились. В качестве подкладки под южный угол сруба использован обломок кокоры – шпангоута плоскодонной лодки.

Постройка 10/2 расположена в 0,7 м к северо-востоку от постройки 14 и повторяет ее ориентировку. Сруб подквадратной формы, размерами 3,4 × 3,7 м, рублен в обло, сохранился на два венца, сложен из толстых сосновых бревен, в пазах между венцами сохранились остатки мха. В площади сруба сохранились лаги-переводины под доски пола и две половые доски шириной 40 см и толщиной 4 см.

Постройка 11/2 находилась в 1,5 м к юго-востоку от постройки 10/2 и повторяла ориентировку всех сооружений на участке. Восточная часть сохранившегося также на три венца сруба осталась за пределами раскопа, длина юго-западной стены составляла 4 м. Заполнение постройки – рыхлый культурный слой, в придонной части которого ощутима примесь материковой глины. В площади сруба сохранились остатки переводин под доски пола, обломки половых досок. С внешней стороны юго-западной стены параллельно и вплотную к ней лежали три доски – возможно, этот легкий настил фиксировал вход в постройку.

С северо-запада постройки 15, 14 и 10/2 огораживал плетень, шедший на расстоянии 0,5–0,7 м вдоль их стен. Протяженность участка плетневой ограды в пределах раскопов составляла более 12 м. Перпендикулярно линии плетня к северу от него проходила линия частокола, сооруженного из стоящих вплотную друг к другу кольев диаметром 15–18 см.

В пределах исследованного участка нет возможности уверенно определить планиграфию усадебной территории – возможно, частокол отмечал границу усадьбы, а плетень огораживал внутри нее некую хозяйственную зону. Вместе с тем, нельзя исключить, что здесь мы имеем дело с дроблением большого усадебного участка, огороженного частоколом, на более мелкие наделы. К сожалению, возможности исследования наиболее перспективных для ответов на этот вопрос участков к северу и востоку отсутствуют.

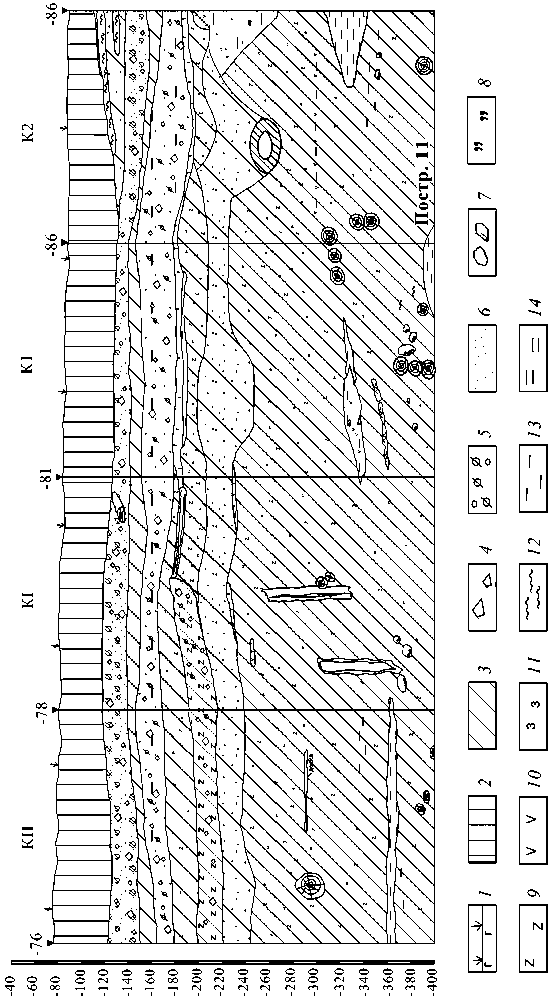

Мощность культурного слоя, соответствующего времени существования усадебного комплекса составляет около 70 см (пласты 14–17) (рис. 3).

Обширная и разнообразная коллекция находок отражает разные стороны жизни обитателей усадьбы. Основная масса находок происходит из заполнения постройки 11/2 и прилегающего к ней с юго-запада и юга участка.

В площади постройки в числе прочих обнаружена уникальная для Ростова находка – деревянный наперсный крестик с концами, оправленными серебряными пластинками с зерненным геометрическим орнаментом в виде ромбов (рис. VIII, 7 , см. цв. вклейку). Подобные кресты, получившие в литературе название «крестики с наконечниками», но сделанные из поделочных камней (яшмы, лазурита, мрамора, редко – янтаря), известны в кладах Киева, Старой Рязани, Москвы. Последняя по времени и географически ближайшая к Ростову находка происходит из Владимирского клада 2008 г. ( Очеретин, Родина , 2011. С. 89. Рис. 6, 5, 6 ). Упоминаний о деревянных крестах с наконечниками в литературе найти не удалось, возможно, это связано с плохой сохранностью деревянных изделий.

Вместе с крестиком в постройке найдены две крупные бусины синего полупрозрачного стекла так называемой «рыбовидной» формы, концы бусин украшены серебряными обоймочками, выполненными в той же стилистике, что и наконечники креста (рис. VIII, 5, 6 , см. цв. вклейку). Крупные «рыбовидные» бусины синего стекла хорошо известны в материалах древнерусских городов домонгольского времени, в Ростове подобная бусина происходит из горизонта начала XIII в. Григорьевского раскопа ( Леонтьев , 1991. С. 21). Бусины

Рис. 3. Профиль восточной стенки Конюшенного 2 раскопа

1 – дерн; 2 – современный перекопанный грунт; 3 – темно-серый суглинок; 4 – битый кирпич; 5 – известь; 6 – песок; 7 – камни; 8 – навоз; 9 – щепа; 10 – уголь; 11 – зерно; 12 – древесный тлен; 13 – глина; 14 – обожженная глина в металлических оправах – редкая находка; известны всего 9 «рыбовидных» бус из янтаря и синего стекла с серебряными оправами на концах, происходящие из кладов Старой Рязани (Жилина, 2010. С. 172). Датировка бусин с оправами, по Н. В. Жилиной, – первая половина XII в. (Там же. С. 174), крестиков с наконечниками, орнаментированными в геометрическом стиле, – первая половина – середина XII в. (Там же. С. 182). При публикации старорязанского клада 1979 г. В. П. Даркевич предположил, что крестик с наконечниками и бусины в оправах носили в составе одного ожерелья (Даркевич, Пуцко, 1982. С. 201). Xарактерные потертости металла на ростовском крестике и бусинах свидетельствуют, что носили их достаточно активно.

Крестик и бусины были найдены в южном углу постройки 11/2. Нет достаточных оснований считать этот комплекс кладом, поскольку не зафиксировано какой-либо емкости, в которой вещи могли храниться. Вместе с тем, вполне возможно, что эти редкие и ценные предметы были сознательно спрятаны в углу сруба.

Среди других находок в площади постройки 11/2 – две свинцовые пломбы с буквенными знаками (рис. VIII, 2, 3 , см. цв. вклейку), дополняющие достаточно многочисленную коллекцию, собранную в этом же хронологическом горизонте в раскопе 1 ( Самойлович , 2007. Рис. 23); нательный крестик цветного металла (рис. VIII, 8 , см. цв. вклейку); напускная бусина от височного кольца (рис. VIII, 1 , см. цв. вклейку), пуговки разной формы, в том числе одна конусовидная фигурная (рис. VIII, 18 , см. цв. вклейку); пряжки (рис. VIII, 11–13 , см. цв. вклейку), небольшой свинцовый грузик (рис. VIII, 14 , см. цв. вклейку). Два перстня с плоским неорнаментированным обручем имели небольшие полые полусферические щитки, украшенные в центре ложной зернью (рис. VIII, 4 , см. цв. вклейку). Аналогичные перстни были найдены в постройке 15, от нынешних их отличают более крупные щитки (Там же. Рис. 24, 21, 22 ). Перстни – явно изделия местного мастера и, возможно, представляют собой не очень умелое подражание известным по материалам курганных могильников перстням с щитком в виде богато орнаментированной сканью и зернью полусферы ( Недошивина , 1967. С. 264. Рис. 33, 10 ; Комаров , 1995. Рис. 5, 8, 9 ; Жилина , 2010. Рис. 118). Еще два перстня из постройки 11/2 – пластинчатые литые, один с косой насечкой (рис. VIII, 10 , см. цв. вклейку) второй – с продольным рубчиком (рис. 4, 9 , см. цв. вклейку). Как и в постройке 15 ( Самойлович , 2007. С. 17), встречено большое количество лома цветного металла – спрессованных и оплавленных изделий, бракованных отливок, очевидно предназначенных для дальнейшего использования ( Кашкин, Самойлович , 2012. Рис. 157, 10–14 ), найдены также медная пластина-заготовка (рис. VIII, 15 , см. цв. вклейку) и три обломка тиглей. Эти находки подтверждают предположение о существовании где-то поблизости ювелирной мастерской ( Самойлович , 2007. С. 17).

Среди железных предметов в площади постройки найдены несколько ножей (рис. VIII, 16, 17, 19, 20 , см. цв. вклейку), разнообразные ключи, в том числе два небольших от ларцов (рис. VIII, 22, 23 , см. цв. вклейку), и множество игл. Интерес представляет нечасто встречающийся предмет из снаряжения всадника – скребница для чистки коня (рис. VIII, 24 , см. цв. вклейку), относящаяся к раннему типу XI – начала XIII в. ( Медведев , 1959. С. 190; Кирпичников , 1973.

С. 84. Рис. 50, 2 ). Подобные скребницы имели литую рукоять, перпендикулярную рабочему полотну, у ростовского экземпляра рукоять отломана.

В числе находок имеются также шесть фрагментов стеклянных браслетов, рубчатая бусина желтого прозрачного стекла, шиферное пряслице и небольшой двухсторонний костяной гребень (рис. VIII, 21 , см. цв. вклейку).

К комплексу постройки 14 относятся около двух десятков фрагментов круговой посуды, чесало, навершие прялки, обломок точильного камня, шило и костяная проколка. Практически полное отсутствие находок ранее отмечалось и в западной части постройки ( Самойлович , 2007. С.14). В площади постройки 10 встречены лишь несколько разрозненных фрагментов керамики.

Среди находок вне жилых комплексов необходимо отметить большую серию ножей, обломок шпоры конца XII – начала XIII в. ( Кирпичников , 1973. Табл. XX, 1 , тип IV), несколько поясных колец, кольчужное колечко, два овальных кресала с заостренными концами ( Кашкин, Самойлович , 2012. Рис. 163; 166).

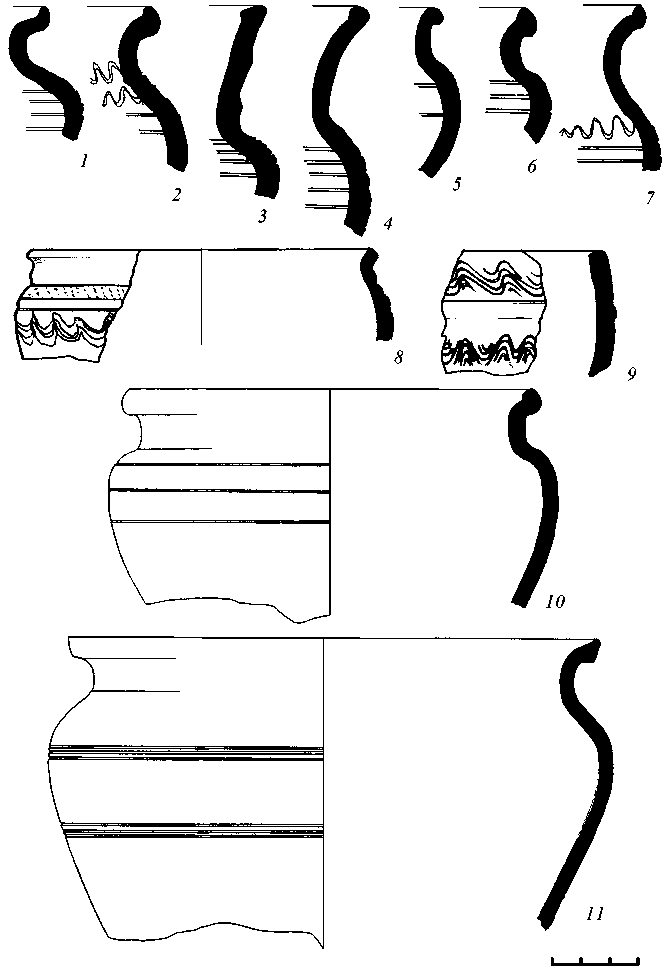

Коллекция керамики, приуроченной к усадебному горизонту, насчитывает около 6000 фрагментов. Основная масса посуды представлена обычными для конца XII – первой половины XIII в. хорошо профилированными сосудами с линейным орнаментом ( Самойлович , 2007. Рис. 27). На общем фоне выделяется набор посуды из постройки 11/2. Здесь отмечены многочисленные обломки горшков «крыночного» типа – с высоким прямым или чуть рифленым горлом (рис. 4, 4, 5 ), – в Ростове являющихся маркером для определения горизонта XII в. ( Леонтьев, Самойлович , 1991. С. 61). Здесь же найдены фрагменты богато орнаментированных круговых сосудов, отличающихся наличием одного или нескольких орнаментированных валиков по плечикам и многорядной волны по ту-лову (рис. 4, 8, 9 ). Большая серия подобной посуды была отмечена в горизонте второй половины XI – начала XII в. раскопа 1 ( Самойлович , 2007. Рис. 15, 2, 4, 5 ). Такая посуда, выделяющаяся не только орнаментацией, но и цветом и составом глиняного теста, а также способом обработки поверхности, имеет аналогии в материалах X–XI вв. Новгорода, Рюрикова городища, Пскова ( Малыгин, Гайдуков , 2001. Табл. 2; Носов и др ., 2005. Табл. 114; Белецкий , 1996. Рис. 55, 4 ). На территории Северо-Восточной Руси кроме Ростова подобная посуда известна в материалах селища Гнездилово под Суздалем ( Горюнова, Лапшин , 2004. Рис. 1, 4 ; 5, 2 ) и несомненно является привозной.

В постройке 11/2 найдены два фрагмента стенок лепного горшка со шнуровым орнаментом по плечику. Горшок тонкостенный, сделан из светложгущейся глины с примесью органики. Подобная посуда, обычно круглодонная, хорошо известна в материалах Прикамья ( Хлебникова , 1984. С. 191. Рис. 106, 5, 7 ). В Ростове несколько обломков такой посуды найдены на Митрополичьем 1 раскопе в Митрополичьем саду, в горизонте рубежа XI–XII вв. ( Леонтьев , 1985. С. 24).

Материалы раскопа 2, и особенно вещевой комплекс постройки 11/2, позволяют уточнить время существования усадьбы А и определить относительную хронологию отдельных сооружений на ее территории. Усадьба существовала более длительное время, чем предполагалось ранее, в ее истории можно выделить два строительных горизонта, при этом корректировке, пересмотру подлежит начальная дата. Можно полагать, что усадебное строительство началось не в 10-е гг. XIII в., а лет на 40 раньше.

Рис. 5. Керамика постройки 11/2

Дендродат для построек 10/2 и 11/2 нет, но порубочные даты кольев частокола в северо-восточном углу раскопа 2 укладываются в период 1165–1178 гг. В 70-е гг. XII в. был поставлен частокол, примерно в это же время, возможно, сооружены постройки 11/2 и 10/2. К этому же периоду, скорее всего, относится яма 10 раскопа 1, располагавшаяся у восточного угла постройки 15 ( Самойлович , 2007. С. 15). Из датирующих предметов в ее заполнении была найдена крупная черная бусина с накладными нитями белого стекла и глазками (Там же. Рис. 25, 15 ). В Ростове этот тип бусин не выходит за пределы XI в. ( Самойлович , 2006. С. 376), по новгородским материалам, доживает до первой трети XII в. ( Лесман , 2006. С. 247). Строения 14 и 15 появились позднее. Дендродаты указывают на 20-е гг. XIII в., а комплекс находок постройки 15 содержит предметы с широкими хронологическими рамками бытования, включающими XII – первую половину XIII в. ( Самойлович , 2007. С. 16, 17).

На всем протяжении истории усадьбы на исследованном участке находился хозяйственный двор, огороженный плетнем, здесь стояли надворные постройки, очевидно служившие кладовыми.

Особенностью, характеризующей хозяйственные постройки средневекового Ростова в конце XIII–XV в., являлось очень плохое качество строительного материала. Дерево срубов в большинстве случаев использовалось многократно, часто применялся материал нестроевого калибра, молодое дерево, дерево лиственных пород. Разброс порубочных дат использованных в одном строении бревен мог достигать 50 лет (Там же. С. 23). Использование некачественного материала является косвенным свидетельством того, что хорошего строевого леса в окрестностях города стало не хватать. На материалах усадьбы А мы можем определить, в какое время это могло произойти. Для строительства срубов 10/2 и 11/2 был использован качественный строевой лес – толстые сосновые бревна; половые доски в постройке 10 также отличаются хорошим качеством. Постройки 14 и 15 сложены из тонких бревен, для подкладок под углы использованы остатки сгоревших строений. Таким образом, можно полагать, что недостаток строевого леса стал ощутимым в городском хозяйстве уже к началу XIII в. Очевидно, это связано с расширением городской территории и активным строительством на протяжении XII в. ( Леонтьев , 2003. С. 40).

Список литературы Усадьба домонгольского времени в конюшенном дворе Ростова Великого

- Белецкий С. В., 1996. Начало Пскова. СПб.

- Горюнова В. М., Лапшин В. А., 2004. О появлении раннекруговой керамики в Северо-Восточной Руси//Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы: Сб. ст. памяти И. В. Дубова. СПб.

- Даркевич В. П., Пуцко В. Г., 1982. Старорязанские клады (раскопки 1979 г.)//СА. № 2.

- Жилина Н. В., 2010. Зернь и скань Древней Руси. М.

- Кашкин А. В., Самойлович Н. Г., 2012. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Конюшенного двора в г. Ростове Великом в 2010 г.//Архив ИА. Р-1.

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси в ГХ-ХШ вв.//САИ. Вып. Е1-36.

- Комаров К. И., 1995. К истории населения побережья Плещеева озера в Х-ХШ вв.//Сообщения Ростовского музея. Ростов Великий. Вып. VIII.

- Леонтьев А. Е., 1985. Отчет о работе Волго-Окской экспедиции в 1985 г.//Архив ИА. Р-1. № 11033.

- Леонтьев А. Е., 1991. Отчет о работе Волго-Окской экспедиции в 1990 г.//Архив ИА. Р-1. № 15428.

- Леонтьев А. Е., 2003. От столицы княжества к уездному городу: Материалы к исторической топографии Ростова X-XIV вв.//Русь в XIII веке: Древности темного времени. М.

- Леонтьев А. Е., Самойлович Н. Г., 1991. Керамика Ростова X-XIII вв.//Керамика раннего железного века и средневековья Верхневолжья и соседних территорий. Тверь.

- Лесман Ю. М., 2006. К хронологии одного из типов средневековых стеклянных бус (новгородские находки черных бус с глазками в петельках)//Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию К. И. Комарова). М.

- Малыгин П. Д., Гайдуков П. Г., 2001. Керамический комментарий к теории происхождения Новгорода//Тверской археологический сборник. Т. II. Вып. 4: Мат. II Тверской археолог. конф. Тверь.

- Медведев А. Ф., 1959. Оружие Новгорода Великого//Тр. Новгородской археологической экспедиции. Т. II. (МИА. № 65.). М.

- Недошивина Н. Г., 1967. Перстни//Очерки истории русской деревни X-XIII вв. (Тр. ГИМ. Вып. 43.). М.

- Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В., 2005. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья//Тр. ИИМК РАН. Т. XVIII. СПб.

- Очеретин И. А., Родина М. Е., 2011. Клад украшений из раскопок 2008 г. во Владимире//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат. науч. семинара. Вып. 3. М.; СПб.

- Самойлович Н. Г., 2006. Стеклянные бусы Ростова Великого//Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию К. И. Комарова). М.

- Самойлович Н. Г., 2007. Конюшенный раскоп в Ростове Великом: Результаты охранных археологических исследований 2001-2005 гг.//Материалы охранных археологических исследований. Т. 9. М.

- Хлебникова Т. А., 1984. Керамика памятников Волжской Болгарии. М.