Ускорение магнитосферных ионов вверх осцилляторной составляющей центробежной силы

Автор: Потапов А.С., Гульельми А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 16, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме ускорения ионов вверх вдоль геомагнитных силовых линий. Показано, что механизм ускорения ионов под действием колебаний электрического поля, известный ранее как накачка магнитного момента (magnetic moment pumping, или сокращенно MMP), можно рассматривать как механизм центробежного ускорения. Точнее говоря, речь идет об осцилляторной составляющей центробежного ускорения, и в этом контексте естественно возникает вопрос о сопоставлении MMP с центробежным ускорением, обусловленным квазистатическим полем магнитосферной конвекции. Оказалось, что на высоких геомагнитных широтах колебательная составляющая центробежной силы меньше или больше центробежной силы магнитосферной конвекции, если отношение амплитуды колебаний электрического поля к среднему полю соответственно меньше или больше, чем Анализ данных измерений и расчетов электрических полей в магнитосфере свидетельствует о том, что осцилляторная составляющая центробежной силы может быть сопоставима с центробежной силой магнитосферной конвекции и даже превосходить ее при возбуждении в магнитосфере мощных пульсаций типа глобальных Рс5, вопреки мнению, которое высказывалось в литературе по данному вопросу.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103412

IDR: 142103412 | УДК: 550.385.37,

Текст научной статьи Ускорение магнитосферных ионов вверх осцилляторной составляющей центробежной силы

В свое время Лундин и Хулквист [Lundin, Hultqvist, 1989] предложили механизм, названный ими «mag-netic moment pumping», или сокращенно MMP, предположительно обеспечивающий ускорение вверх ионов, в особенности ионов кислорода O+, и вынос их на периферию магнитосферы (см. также статьи [Lundin, Eliasson, 1991; Hultqvist, 1996, 1999; Gug-lielmi, Lundin, 2001] и обзор [Lundin, Guglielmi, 2006]). Идея [Lundin, Hultqvist, 1989] состоит в том, что под влиянием флуктуаций электрического поля ион приобретает эффективный диамагнитный момент, взаимодействие которого с магнитным полем приводит к ускорению иона, причем соответствующая сила (следуя [Guglielmi, Lundin, 2001; Lundin, Gug-lielmi, 2006], мы будем называть ее силой Лундина– Хулквиста) всегда направлена вдоль геомагнитных силовых линий в сторону уменьшения величины магнитного поля, т. е. почти вертикально вверх, если говорить о высоких геомагнитных широтах.

Непосредственным поводом для написания данной статьи послужило суждение Нильсона и др. [Nilsson et al., 2004] о том, что сила Лундина– Хулквиста служит лишь альтернативным дополнением к центробежной силе, которая обусловлена действием квазистатического электрического поля магнитосферной конвекции и является доминирующей. Напомним, что центробежная сила магнитосферной конвекции также направлена вверх (см., например, [Cladis, 1986; Horwitz et al., 1994; Demars et al., 1996]). Наша статья преследует две цели. Во-первых, мы предлагаем оригинальный взгляд на силу Лундина–Хулквиста как на колебательную составляющую центробежной силы. Во-вторых, пользуясь этим новым представлением, мы хотим подвергнуть сомнению справедливость суждения [Nilsson et al., 2004], а именно, мы приведем аргументы в пользу того, что центробежная сила, возникающая под действием колебаний электрического поля, может быть вполне сопоставима с центробежной силой, возникающей под действием среднего электрического поля магнитосферной конвекции. Сила Лундина–Хулквиста может даже заметно превышать центробежную силу магнитосферной конвекции при возбуждении в магнитосфере мощных пульсаций — так называемых глобальных Рс5 [Potapov et al., 2006; Потапов, 2008].

Сила Лундина – Хулквиста как центробеж ная сила

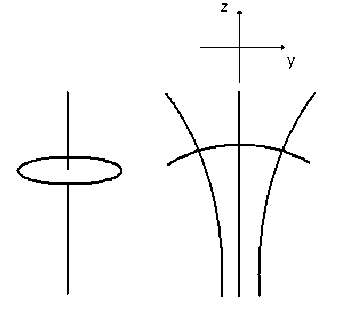

В рамках теории MMP [Lundin, Hultqvist, 1989] выражение для продольной компоненты силы F׀׀ , действующей на ион, было выведено в два этапа путем следующих эвристических рассуждений. На первом этапе внешнее магнитное поле B считается однородным и с помощью линеаризованного уравнения движения подсчитывается эффективный магнитный момент иона ц = mv^ / 2B, индуцированный переменным электрическим полем E(t) (см. левую часть рис. 1). Здесь m - масса иона, v± - его поперечная скорость. Предполагается, что поля E и B взаимно перпендикулярны. При вычислении ц производится усреднение по характерному периоду осцилляций электрического поля, причем считается, что данный период много больше гиропериода иона. Это приводит к соотношению ц ^ E2. На втором эта- пе принимается во внимание неоднородность геомагнитного поля B и выводится выражение для силы

F =

mc- ( E 1 v в

2 B ( B ) 11

описывающей взаимодействие эффективного магнитного момента ц с неоднородным полем. Здесь c -скорость света, V,, = B -1 B • V .

Мы предлагаем вывод формулы (1), основанный на другой идеологии. С самого начала мы учтем, что геомагнитное поле неоднородно, и в рамках простой модели покажем, что силу Лундина–Хулквиста можно рассматривать как центробежную силу.

Пусть постоянное магнитное и переменное электрическое поля имеют вид B =(0, B y ( y , z ), B z ( z )) и E =( E x ( t ), 0, 0). Здесь E ± B , как и в модели MMP, но неоднородность поля B явно учтена с самого начала. Квазивертикальные линии в правой части рис. 1 изображают силовые линии магнитного поля. Электрическое поле направлено перпендикулярно плоскости рисунка. В верхней части рисунка показана ориентация координатных осей. Мы будем анализировать движение заряда в малой окрестности оси Z, так что | ву | ^ | B z | и |B| ~ | B z |. Так как поле B соленоидальное ( V - B =0), B y = - y V || B . Здесь B ( z )= B z ( z ),

V|| = d I dz . Следовательно,

B x = 0, B y =- ydB I dz , B z = B ( z ), E x = E ( t ), E y = 0, E z = 0.

Теперь рассмотрим движение иона в поле указанной конфигурации. Чтобы упростить картину движения, устраним электрическое поле путем перехода в систему отсчета, движущуюся с некоторой скоростью V . В новой системе при E ^ B , V ^ c магнитное поле не изменится, а электрическое поле равно E = c B X V .

Рис . 1. Два взгляда на происхождение силы , возни кающей в магнитосфере при наличии колебаний элек трического поля и выталкивающей ионы вверх вдоль гео магнитных силовых линий ( схематическое изображение ).

Приравнивая эту величину нулю, получим дрейфовую скорость V = ( c I B 2 ) E x B , что можно было, вообще говоря, предвидеть заранее. Квазигоризон-тальная линия в правой части рис. 1 показывает траекторию электрического дрейфа. Радиус кривизны электрического дрейфа, очевидно, равен R = - ( V ^ In B ) - 1. Новая система отсчета является неинерциальной, так как она вращается с угловой скоростью 65 = V I R . Центробежное ускорение R 6 2 квадратично зависит от Ex ( t ). Пусть, например, E x = E cos to t . При условии 6 < ^ , где Q - гирочастота иона, осциллирующее вращение системы отсчета вполне согласовано с движением иона поперек магнитных силовых линий. Центробежная сила, действующая на частицу, равна mR 6) 2 или

- m ( cEx IB ) 2 V | in B . (3)

После усреднения этой величины по периоду осцилляций электрического поля мы получаем выражение для силы mc2 ( E12

F i =- v,| in b ,

1 2 (B) 1

совпадающее с (1). Другими словами, силу Лундина– Хулквиста действительно можно рассматривать как колебательную составляющую центробежной силы.

Сопоставление усредненной и колебательной составляющих центробежного ускорения

Итак, мы имеем две составляющие центробежной силы, действующей на ионы в магнитосфере Земли. Одна из них связана с осцилляциями электрического поля и описывается формулой (4). Другая составляющая связана с усредненным крупномасштабным электрическим полем магнитосферной конвекции. Это поле мы обозначим как E c , а соответствующую силу, ускоряющую ионы вдоль геомагнитных силовых линий, как F ^ . Выражение для

F lc в рамках дрейфовой теории имеет вид

F c =- m V d ! .

1 c dt

Здесь т = B I B – единичный вектор, касательный к силовой линии магнитного поля, V c = ( c IB ) E c X т -скорость электрического дрейфа (см. например [Морозов, Соловьев, 1963; Cladis, 1986; Horwitz et al., 1994]). В статическом магнитном поле

-= w + ( V c V ) т , (6)

dt где V| — продольная проекция скорости ведущего центра. Используем такую же конфигурацию электромагнитного поля, как и при выводе формулы (4), с заменой E на Ec. Тогда из (5), (6) следует

( E. 1 2

F i = - mc 2 - V„ in B .

1 I B ) 1

Мы видим, что формула для F отличается от (4) отсутствием коэффициента 1/2 в правой части. Таким образом, колебательная составляющая силы меньше или больше усредненной, если E меньше или больше 2 E c . Вообще говоря, априори возможны обе ситуации. Поэтому обратимся к результатам измерений и расчетов электрических полей в магнитосфере.

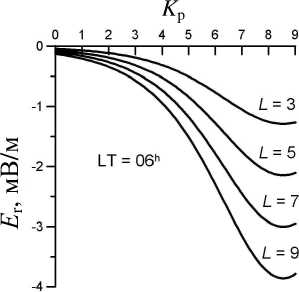

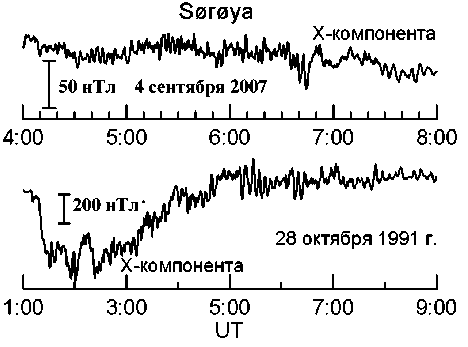

Крупномасштабное электрическое поле конвекции в магнитосфере направлено с утренней стороны на вечернюю, обеспечивая поток плазмы из геомагнитного хвоста в солнечном направлении. О его существовании было известно задолго до того, как его удалось измерить. Существуют модели, описывающие это поле. Одна из наиболее известных – это модель Волланда [Volland, 1973], позднее уточненная в работе [Maynard, Chen, 1975]. На рис. 2 показаны следующие из этой модели зависимости радиальной и азимутальной компонент электрического поля от K р -индекса и расстояния в экваториальной плоскости для двух меридианов – утреннего и полуденного. Обе составляющие зависят также от азимутального угла φ, отсчитываемого от полуночного меридиана против часовой стрелки. Радиальная компонента пропорциональна sinφ, а азимутальная – cosφ.

Реально измеренные значения электрических полей в магнитосфере могут сильно отличаться от предсказываемых моделью, особенно во время суббуревых возмущений. В настоящее время для измерения электрических полей in situ используется несколько методов. Для квазистационарных и низкочастотных полей наиболее употребительными являются метод двойного зонда [Pedersen et al., 1998] и

2Г L = 9

K p

Рис . 2. Радиальная компонента электрического поля конвекции в экваториальной плоскости вдоль утреннего меридиана ( а ) и азимутальная компонента электрического поля конвекции в экваториальной плоскости вдоль по луденного меридиана ( б ) в зависимости от K р - индекса и L - параметра .

метод измерения дрейфа электронов [Paschmann et al., 1998]. Поскольку оба способа измеряют электрические поля в диапазоне от нуля до сотен герц или нескольких килогерц , то для сравнения одновременных значений квазистационарных полей (к которым относится электрическое поле конвекции) и полей УНЧ-колебаний лучше всего использовать прямые измерения на спутниках. Примером могут служить наблюдения с помощью прибора EFI (electric field instrument) на спутниках THEMIS [Bonnel et al., 2008]. EFI использует разновидность метода двойного зонда и имеет частотный диапазон от 0 до 4 кГц.

В работе [Sarris et al., 2009] приведены результаты наблюдений электрического и магнитного поля геомагнитных пульсаций типа Рс5 с помощью приборов EFI и феррозондовых магнитометров, установленных на группе спутников THEMIS. На рис. 2 этой работы показано событие 4 сентября 2007 г. В период с 04:00 до 08:42 UT спутник THEMIS-D двигался между магнитными облочками L =4 и L =10 в пред-полуденном секторе магнитосферы недалеко от экваториальной плоскости (наклонение орбиты 16º). В 08:42 UT он пересек магнитопаузу. Из приведенных [Sarris et al., 2009] осциллограмм вариаций электрического поля видно, что поведение компонент ква-зистационарного поля в целом соответствует ожидаемому из модели Волланда поведению поля конвекции. Радиальная квазистационарная компонента имеет отрицательное значение и меняется в пределах от –4 до 0 мВ/м. Азимутальная составляющая положительна, после выброса она падает с 5 до 3 мВ/м и остается на этом уровне, незначительно варьируя, до пересечения магнитопаузы . Величина обеих компонент поля конвекции превышает предсказываемую моделью , если учесть, что индекс K р в течение всего периода измерений имел значение 2 – . Однако это могло быть связано с тем, что скорость солнечного ветра была высокой и медленно спадала с 650 до 600 км/с.

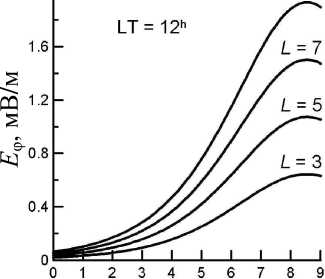

Что касается геомагнитных пульсаций Рс5, то, если судить по приведенной на том же рисунке работы [Sarris et al., 2009] осциллограмме магнитных колебаний, они имели в магнитном поле умеренную амплитуду, не превышающую 2 нТл. На земле в это же время Рс5 наблюдались на цепочке скандинавских магнитометрических станций IMAGE и также имели небольшую амплитуду с максимумом примерно 10 нТл на геомагнитной широте 71º. (Для сравнения: во время небольшого магнитного возмущения утром 28 октября 1991 г. амплитуда Рс5 превышала на той же станции 100 нТл. На рис. 3 два события показаны в виде осциллограмм x-компоненты магнитного поля.) В электрическом поле, как свидетельствуют те же спутниковые измерения, интенсивность Рс5 существенно превышала величину квазистационарного электрического поля, основу которого, по всей видимости, составляло поле конвекции. По радиальной компоненте амплитуда составляла от 3 мВ/м в середине интервала до 4.5 мВ/м ближе к магнитопаузе. Азимутальная составляющая имела размах около 5 мВ/м. Итак, в данном событии амплитуда волнового поля была примерно в 1.5 раза выше значения стационарного поля. При этом надо учесть, что колебания Рс5 не были глобальными, так как по данным сети IMAGE они наблюдались лишь на высоких широтах.

Рис . 3. Осциллограмма вариаций магнитного поля , наблюдавшихся во время события 4 сентября 2007 г . на обс . Sørøya ( верхняя панель ), и пример другого собы тия Рс 5, наблюдавшегося во время небольшого возму щения ( D st ≈ –70 нТл ) на той же обсерватории 28 октяб ря 1991 г . ( нижняя панель ).

Еще более яркий пример превышения значения электрического поля конвекции амплитудой УНЧ-ко-лебаний приведен в работе [Liu et al., 2009] на рис. 2, правая панель. Спутник находился в околополуден-ном секторе. Стационарное поле в соответствии с моделью Волланда имело близкую нулю радиальную составляющую и небольшую, не более 2 мВ/м, азимутальную компоненту. Амплитуда колебаний Рс5 при этом составляла около 4 мВ/м по радиальной составляющей и около 3 мВ/м по азимутальной.

Таким образом, обзор имеющихся в литературе измерений электрических полей позволяет заключить, что в магнитосфере достаточно обычны ситуации, когда интенсивность волновых полей с частотой от одного до нескольких миллигерц превышает в 2–3 раза величину электрического поля конвекции.

Обсуждение

В предыдущих разделах статьи мы показали общность силы Лундина–Хулквиста и центробежной силы магнитосферной конвекции. Обе они ускоряют ионы вверх вдоль геомагнитных силовых линий, описываются аналогичными формулами (см. формулы (4), (7)) и, вообще говоря, вполне сопоставимы по величине. В данном разделе мы укажем на различие между осцилляторной и усредненной составляющими центробежной силы.

Важнейшей особенностью магнитосферной конвекции является ее перманентность. Крупномасштабная конвекция в магнитосфере испытывает вариации во времени, но происходит постоянно, коль скоро магнитосфера постоянно взаимодействует с непрерывно дующим солнечным ветром. Поэтому соответствующая компонента центробежной силы постоянно ускоряет ионы вверх, перенося их с ионосферных высот на периферию магнитосферы [Cladis, 1986; Horwitz et al., 1994]. В этом отношении она отличается от осцилляторной составляющей, которая определяется весьма изменчивым режимом пульсаций магнитосферы. Разумеется, и это хорошо известно, в магнитосфере существуют перманентные пульсации. Они зарождаются в солнечном ветре перед фронтом околоземной ударной волны, проникают в магнитосферу и наблюдаются на земной поверхности в виде дневных устойчивых пульсаций Рс3 [Потапов, 1974]. Однако амплитуда Рс3 относительно невелика, так что связанная с ними осцилля-торная составляющая центробежной силы не может конкурировать с центробежной силой магнитосферной конвекции. Иное дело мощные глобальные пульсации Рс5, о которых говорилось в предыдущем разделе, но эти пульсации возникают в магнитосфере спорадически. Таким образом, механизм ускорения ионов осцилляторной составляющей центробежной силы, по-видимому, следует рассматривать как важный дополнительный механизм, который включается спорадически при возбуждении в магнитосфере глобальных Рс5.

Заключение

В данной работе показано, что механизм ускорения ионов вверх под действием колебаний электрического поля, предложенный Лундиным и Хулкви-стом [Lundin and Hultkvist, 1989] и известный ранее как MMP, или накачка магнитного момента, можно рассматривать как механизм центробежного ускорения. Если говорить более точно, то речь идет об ос-цилляторной составляющей центробежного ускорения. В этом контексте естественно возникает вопрос о сопоставлении MMP с центробежным ускорением, обусловленным квазистатическим полем магнитосферной конвекции. В рамках простой модели показано, что на высоких геомагнитных широтах колебательная составляющая центробежной силы меньше или больше центробежной силы магнитосферной конвекции, если отношение амплитуды колебаний электрического поля к среднему полю соответственно меньше или больше 2 . Анализ данных измерений и расчетов электрических полей в магнитосфере свидетельствует о том, что осцилляторная составляющая центробежной силы может быть сопоставима с центробежной силой магнитосферной конвекции и даже превосходить ее при возбуждении в магнитосфере мощных пульсаций типа глобальных Рс5, вопреки мнению, которое высказывалось в литературе по данному вопросу.

Выражаем искреннюю благодарность Б.И. Клайну, Р. Лундину и Х. Нильсону за обсуждение проблемы ускорения ионов в магнитосфере. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 0905-00048, 10-05-00661).