Условия достижения инновационной ориентации регионального рынка труда

Автор: Рабцевич Андрей Александрович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Рыночная среда

Статья в выпуске: 2 (31), 2014 года.

Бесплатный доступ

Инновационная стратегия, инновационная ориентация, региональный рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14031756

IDR: 14031756 | УДК: 332.1+331.5

Текст статьи Условия достижения инновационной ориентации регионального рынка труда

Процессы достижения конкурентоспособности и обеспечения высоких темпов развития социально-экономической системы региона требуют от современного рынка труда не только способности уравновешивать и согласовывать интересы своих субъектов, он также призван ориентировать их к генерации и внедрению инноваций.

Инновационная ориентация рынка труда определяется нами как свойство рынка труда, выражающееся в наличии возможностей его субъектов (представителей труда и капитала), исходя из имеющихся качеств и характеристик деятельности, реализовывать инновационную стратегию. Принципиальной задачей региональной и местной власти является реализация такого механизма, который стимулировал бы работников и работодателей к поддержанию самовоспроизводящегося инновационного роста, под которым понимается достижение состояния, исключающего использование давления или стимулов к последующему изменению процесса расширенного воспроизводства инноваций в региональной социально-экономической системе.

Обобщив и проанализировав теоретические и практические подходы к проблеме инновационного роста [5], мы можем утверждать, что среда реализации интересов работника и работодателя на региональном рынке труда играет ключевую роль в усилении инновационного вектора экономического развития. Региональный рынок труда не просто определяет и координирует интересы его субъектов, но и отражает разные стороны всех социальноэкономических явлений, происходящих в регионе, а значит, уровень развития институтов локальных (местных) рынков тру- да детерминирует инновационное и любое другое развитие региона в целом.

В рамках данной статьи попытаемся сформулировать условия реализации проекта стратегического регулирования инновационной ориентации рынка труда Республики Башкортостан, в первую очередь, определив приоритетные направления институциональной трансформации регионального рынка труда в целях инновационного развития. Изучение сложившейся практики показывает, что регулирование регионального рынка труда в целях достижения инновационной стратегии развития происходит посредством разработки инструментов его инновационной ориентации как целостного явления, а затем реализации этих инструментов в виде программно-целевых воздействий на отдельные локальные сегменты.

Применяемые на современном этапе формы государственного воздействия на сегменты регионального рынка труда производятся преимущественно в целях подавления кризисных проявлений на отдельных территориях, а не в целях устранения причин сложившейся ситуации. В свою очередь, кризисные проявления заключаются в том, что на инновационные возможности региона (в т.ч. Республики Башкортостан) влияет ряд негативных факторов, основной из которых – большая внутрирегиональная диспропорция размещения промышленных мощностей (концентрированных по городским округам), приводящая к ослаблению инновационного вектора развития подавляющего большинства муниципальных районов, осложненная нарастанием противоречий на их рынках труда.

Изучение многочисленных методик, посвященных измерению инновационного развития территорий (см. [1; 2; 4]), позволило со-

Общество

здать методику оценки готовности субъектов локального рынка труда к реализации инновационной стратегии развития, заявленной высшим руководством страны, служащей для обоснования применяемых инструмен- тов управления стратегическим развитием муниципальных образований как элементов региональной экономической системы.

Методология исследований «инновационных возможностей (потенциала, климата, среды и т.д.) региона» (в т.ч. в зарубежных методиках), базируется на анализе показателей таких «возможностей» по параметрам: входные/выходные, восприимчивость/ активность и т.д. Научная новизна нашего подхода заключается в рассмотрении «инновационного потенциала» региона через деление субъектов регионального производственного процесса (и экономики) на «работников» и «работодателей». Авторский анализ инновационной ориентации рынка труда [3] базируется на обзоре совокупности базовых показателей, иллюстрирующих состояние и деятельность ключевых субъектов локального рынка труда, и посредством применения алгоритма нормирования

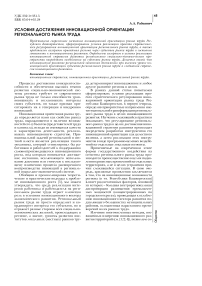

«Паттерн» позволяет произвести расчет итогового комплексного показателя инновационной ориентации субъектов, а также типологизировать субрегиональные территории по значению данного показателя. Разработанная методика включает 18 индикаторов, служащих измерению способности работников и работодателей муниципального образования к решению конкретных производственных задач в целях инновационного развития (рис. 1).

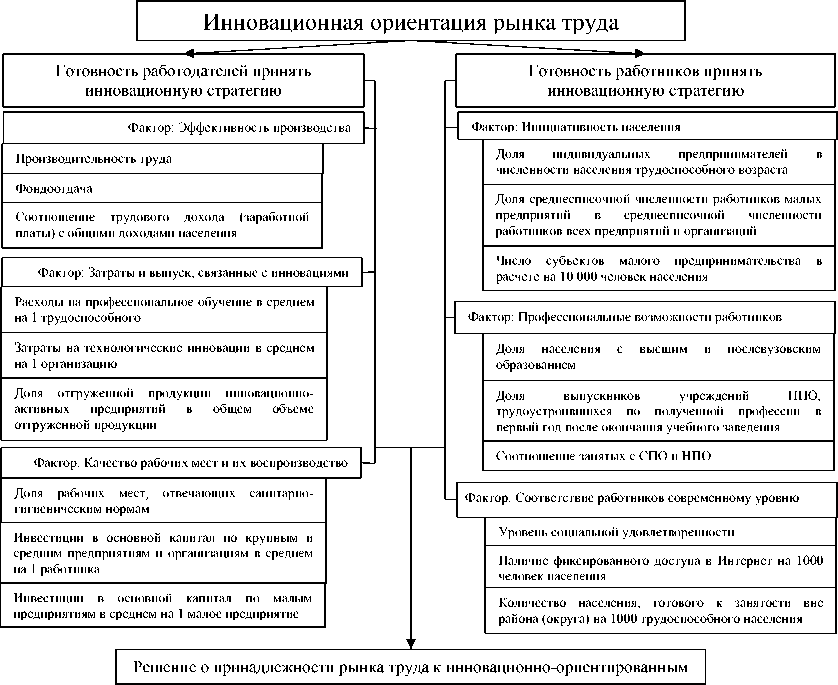

Для расчета индикаторов инновационной ориентации был произведен сбор и анализ статистической информации за 2008–2012 годы (более 8000 значений), отражающей различные характеристики субъектов рынка труда Республики Башкортостан, по которым можно формулировать общие предположения об их состоянии, активности и результатах в выполнении своих задач. Результаты показали, что инновационно-ориентированный совокупный работник (трудовые ресурсы) практически не распределен по округам и районам с инновационно-ориентированными работодателями (рис. 2).

Terra Humana ¹ 2’2014

Рис. 1. Индикаторы инновационной ориентации рынка труда.

Рис. 2. Графическое отображение позиций городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан по уровню инновационной ориентации субъектов рынка труда и определение их принадлежности к группам

Полученные результаты обусловлены, в первую очередь, запуском два десятилетия назад рыночного механизма, дифференцировавшего округа и районы по их конкурентным возможностям, а также обнажившего неравномерную адаптацию трудовых ресурсов к рыночным реалиям по территориям с неоднородной структурой хозяйственного комплекса и неравными возможностями воспроизводства трудовых качеств. Кроме этого, отразились непропорциональное приложение государственных инвестиций во внутрирегиональное развитие производительных сил и отказ от социальных и экономических компенсаций. Все это осложнилось имевшим место неравенством отдельных округов и районов во взаимоотношениях с республиканским центром.

Общепринято утверждение, что при сохранении экспортно-сырьевой ориентации экономической политики невозможно произвести модернизацию народно-хозяйственного комплекса, как и повысить конкурентоспособность экономики регионов и России в целом. Современный инновационный рост нереализуем в нескольких «точках» страны, требуется повсеместное внедрение стимуляторов инновационного развития в региональные социально-экономические системы. Ключевым источником инновационно-направленного экономического роста выступает соответствие уровню развития производительных сил характера производственных отношений между участниками производственного процесса. В свою очередь, региональная экономика может называться эффективной только в случае инновационного развития, и, в конечном счете, удовлетворения возрастающих потребностей людей (как работников, так и работодателей) в уровне доходов и реализации своих способностей, а значит, основой выступает рынок труда и его институты как ключевые регуляторы. Учитывая данный факт, подтверждается актуальность разработки научно-обоснованной стратегии регулирования регионального рынка труда в целях достижения эффективности регионального производственного процесса и направления его вектора на инновационное развитие.

Значительные результаты успешного инновационного развития возможны лишь на той территории, где «система взаимодействия» участников производственного процесса переходит на качественно новый уровень, становится «системой согласования интересов» в целях инновационного развития. Необходимой предпосылкой

Общество

Terra Humana ¹ 2’2014

формирования новой системы отношений в процессе реализации двойственного механизма инновационной ориентации является нахождение такого баланса экономических интересов работника и работодателя, который бы удовлетворял национальноориентированный интерес государства. Разработка в рамках рыночных отношений инструментов согласования такого триединого интереса обусловит появление реальных движителей модернизации и инновационного развития регионального экономического пространства.

Как известно, эволюция экономических систем обусловлена движением внутренних противоречий (закон диалектики), приводящих со временем к качественным трансформациям, поиску выхода из ситуации конфликта и последующему развитию. Основной предпосылкой устранения противоречия (снижения конфликтности) работника и работодателя выступает высокая доходность производственного процесса при хотя бы внешней «справедливости» распределения создаваемой стоимости. Работник же, как только получает определенный доход и накапливает достаточную сумму средств, выходит из отношения найма и входит в него уже в качестве работодателя (становится предпринимателем или собственником). Поэтому при попытках достижения инновационного развития, в целях эффективности и непрерывности производственного процесса, становится необходимым постоянное внедрение инноваций и воспроизводство совокупного работника с потребительной стоимостью рабочей силы сопоставимой выбывающих (из отношения найма) работников, но еще не скопившего достаточных средств.

Следовательно, до перехода к инновационному пути развития, требуется объединение представителей прогрессивных экономических интересов, способных вносить необходимые коррективы в воспроизводственные процессы региона, контролировать последовательность реализации инструментов инновационного ориентирования регионального рынка труда и инновационной направленности региональной экономики, ориентированных преимущественно на сохранение и развитие трудовых качеств работников, усиление их включенности в производственный процесс и др.

Конструируемая органами государственного управления и местной администрацией на основе имеющихся полномочий и возможностей цель и программы инновационной ориентации рынка труда формируют синергетический эффект, создавая условия для корректировки экономических интересов работника и работодателя с учетом тре- бований инновационного развития. Таким образом, надлежащий контроль развития отношений между работником и работодателем требует адекватных воздействий на рынок труда со стороны региональной власти. Подавление ею негативных факторов на подведомственных локальных и региональном рынках труда выступает предпосылкой успешной реализации инструментов инновационной ориентации работника и работодателя и усиления вектора инновационного экономического роста.

Для реализации программных управленческих воздействий необходима способность самих региональных органов власти к обозначению инновационных приоритетов и разработке системы инструментов, позволяющих упорядочивать социально-трудовые отношения и придавать им необходимое направление. Таким образом, реальные результаты программных управленческих воздействий на институты рынка труда получают регионы с высоким уровнем эффективности государственного управления. В этих процессах координация федеральными органами власти вектора развития и разработка целевых программ предоставляет регионам общие ориентиры, позволяющие занять позиции в межрегиональном разделении труда, запланировать в прогнозируемой динамике локальных рынков труда управленческие воздействия на их институциональное содержание.

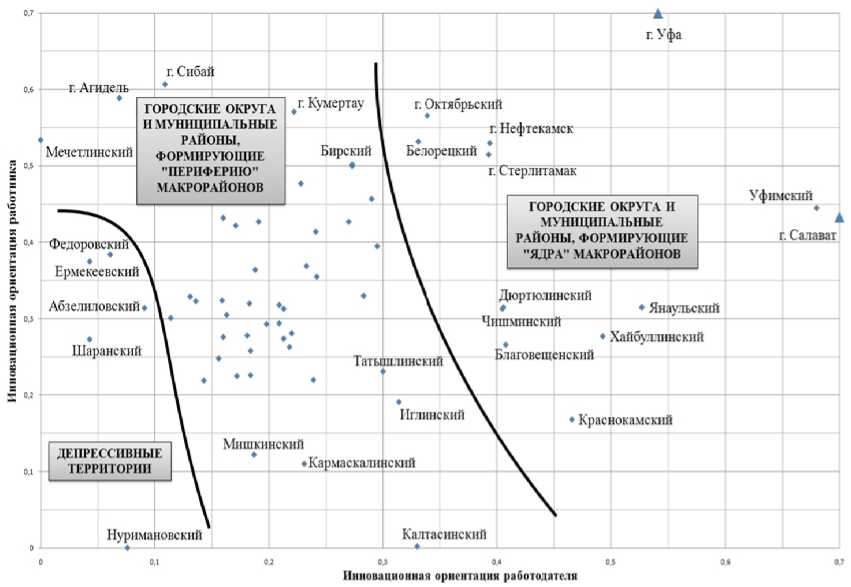

Стратегия инновационного развития Республики Башкортостан реализуется лишь при ее тщательной проработке в субрегиональном аспекте, адекватном учете готовности субъектов регионального экономического пространства к ее реализации, интеграции локальных рынков труда в единый рынок и внедрении механизмов инновационной ориентации (рис. 3).

Цикл формирования воздействий на рынок труда Республики Башкортостан имеет ряд обязательных звеньев. Стратегическое регулирование основывается на мониторинге текущего состояния инновационной ориентации субъектов локальных рынков труда региона по разработанной методике, упорядочивании ежегодного массива данных и типологизации территорий по уровню инновационной ориентации работника и работодателя. Достаточный массив данных позволит использовать прогностический потенциал статистической базы, а также выявлять и формализовать проблемы регионального рынка труда, в том числе в разрезе округов и районов.

Ключевой задачей стратегического регулирования выступает образование макрорайонов [6] путем связки городских округов

|

S В" S СЕ S с 2 g-Е S о Е Е & S СЕ О е |

|

|

п |

|

|

Е |

Е91НИЗ

S S

Ж

R-

R- g в S

|

S Е *g g s в ” з § 9 ® 1 Bl 5S СЗ 5S о й 2 НЕЕ УЗ® s ° и В 5 и ч ° S Е 5^3 Е И m S СЕ |

|

S S1 |

СЕ Е 5 1 СЗ СЕ Я |

Е О Е |

||

|

1—— |

||||

|

1 о |

& 7 О К Е У СЗ СЕ |

II з 8. О СЕ Е |

||

|

о S1 |

g в К

EHEUHV

|

и 2 S и 2 Е И Е И О 2 Е О Н е 2 н У S о g о Ч С О О 2 се ю п О и 2 Vs Е СЕ |

g о Е 2 9 1 § 3 § & 8 5 9 ® О s о о § СЕ |

^ §

S Е

Общество

и муниципальных районов с разным уровнем инновационной ориентации работодателя с выделением «ядра» и «периферии» (рис. 2). Что касается блока методологии разработки инструментов и целевой программы, разветвление субпроблем происходит до тех пор, пока не образуется совокупность простейших проблем, поддающихся управленческому воздействию на уровне региона и муниципалитета. Разработка инструментов содействия инновационной ориентации работодателя позволит внедрить их в макрорайонах и тем самым содействовать реализации целевых государственных программ в сфере инновационного развития региона.

Таким образом, конечная цель стратегического регулирования инновационной ориентации регионального рынка труда заключается в приведении его субъектов в состояние готовности к реализации инновационной стратегии развития и достижения на этой основе инновационного развития региональной экономики.

Субъектами стратегического регулирования выступают федеральные, региональные органы власти, органы местного самоуправления, и в меньшей степени (вносят предложения и уточняют реализацию стратегии на местах) – ассоциации предпринимателей, профсоюзы и другие коллективные представители работников и работодателей.

Индикаторы инновационной ориентации регионального рынка труда в разрезе городских округов и муниципальных районов должны, по нашему мнению, отражаться в отдельной отчетности региональных статистических органов и находиться в открытом доступе. Анализ индикаторов инновационной ориентации субъектов ло-

Список литературы Условия достижения инновационной ориентации регионального рынка труда

- Рабцевич А.А. Адекватность работников современным требованиям к рабочей силе как фактор инновационного развития//Сборник материалов XIX Международной молодёжной научной конференции «Социально-экономическое развитие России: возможности, проблемы, перспективы. Взгляд молодых», 10 апреля 2014 г. -Челябинск: УрСЭИ(ф) АТиСО, 2014. -С. 260-263.

- Рабцевич А.А. Инициативность населения как фактор инновационного развития региона//Материалы Всероссийской научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов «Начало в науке» Ч.3., 18-19 апреля 2014 г. -Уфа: Аэтерна, 2014. -С. 36-38.

- [Рабцевич А.А., Янгиров А.В. Методические основы анализа инновационной ориентации рынка труда//Экономика и предпринимательство. -2013, № 12-4. -С. 215-223.

- Рабцевич А.А. Методические основы исследования инновационной ориентации работодателя//Сборник материалов II Международной научно-практической конференции «Экономика и сервис: от теории к практике», 7 мая 2014 г. -Волгоград: ВлГУ, 2014. -С. 131-140.

- Рабцевич А.А. Теоретические основы стратегического управления региональным рынком труда//Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Стратегические аспекты управления социально-экономическими системами в регионе», 15 мая 2014 г. -Владимир: ВлГУ, 2014. -С. 189-202.

- Рабцевич А.А. Формирование макрорайонов как метод управления народно-хозяйственной системой региона//Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции «Инновации в экономике и управлении на предприятиях нефтегазовой промышленности и смежных отраслей», 1 апреля 2014 г. -Пермь: ПНИПУ, 2014. -С. 72-74.