Условия формирования геотемпературного поля Урненского и Усть-Тегусского нефтяных месторождений

Автор: Курчиков Д.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4 (53) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221396

IDR: 140221396

Текст статьи Условия формирования геотемпературного поля Урненского и Усть-Тегусского нефтяных месторождений

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-35-50393

Урненское и Усть-Тегусское месторождения расположены на территории Уватского района Тюменской области и приурочены к северо-западной части Демьянского мегавала. К настоящему времени выполнен большой объем геологоразведочных работ, включающий бурение и исследования разведочных скважин, проведение детального анализа на основе материалов 2-D и 3-D сейсмопрофилирования, исследования состава и фильтрационно-емкостных свойств кернового материала. В 2006 г. начато освоение месторождений, в 2008 начата их опытно-промышленная эксплуатация. На разбуренных первоочередных участках каждого из месторождений работает около 100 скважин, в которых выполнен комплекс геофизических и гидродинамических исследований и проведена их интерпретация. В процессе работы скважин осуществляется телеметрия основных показателей – дебита, давления, температуры и обводненности продукции.

Согласно результатам телеметрии в добывающих скважинах Урненского и Усть-Тегусского месторождений [1], в массовом количестве фиксируются существенное повышение температуры (до 110-120 0С), сохраняющееся в течение длительных промежутков времени. Изменение температуры во времени в разных скважинах ведет себя по-разному. В некоторых скважинах температура практически стабильна. По ряду скважин фиксируется постепенный рост температуры. В единичных случаях наблюдается постепенное, относительно плавное снижение температур. В большей части скважин значения температур имеют немоно- тонные волнообразные или скачкообразные изменения. Средние значения температур по эксплуатационным скважинам составляют 940C для Урненского и 970C для Усть-Тегусского месторождений, что существенно превышает результаты определения температур при испытаниях разведочных и эксплуатационных скважин (80-850C).

Чтобы детально проследить динамику изменения температуры во времени необходимо проанализировать их в сопоставлении с естественными, ненарушенными разработкой, значениями. Для расчета пластовых температур по поисково-разведочным скважинам использовалась методика изложения в работе [5]. Суть метода заключается в использовании достоверных замеров температур для расчета глубинного теплового потока и последующего расчета распределения температур по разрезу.

В качестве фактического материала использовались замеры температур по 51 поисково-разведочным и 131 эксплуатационным скважинам, как Урненского и Усть-Тегусского месторождений, так и соседних площадей (Болотная, Пихтовая, Южно-Пихтовая, Тайла-ковская и Тямкинская). В результате обработки имеющейся информации было получено распределение глубинного теплового потока территорий Урненского и Усть-Тегусского месторождений. Установлено, что значения глубинного теплового потока варьируют в пределах 57-69 мВт/м 2 на Урненском и 54-67 мВт/м 2 на Усть-Тегусском месторождениях. Довольно отчетливо выделяется положительная аномалия в центральных частях месторождений достигающая 66-69 мВт/м 2 при фоновых значениях на крыльях 54-57 мВт/м 2 .

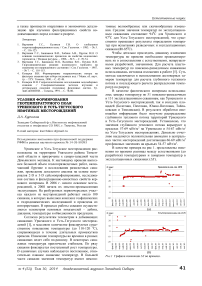

В качестве примера на рис 1. представлены изменения во времени разницы между естественными (до разработки) температурами и замерами температур в эксплуатационных скважинах ( Δ Т).

(а)

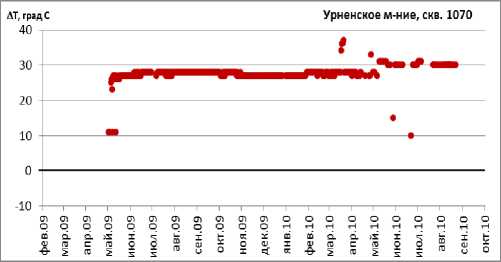

АТ, град С Усть-Тегусское м-ние, скв. 2170

(б)

Рис.1 Графики изменения Δ Т во времени.

На большинстве графиков прослеживается значительное (на 10-30 0 С) превышение значений эксплуатационных температур над пластовыми в естественной среде (рис. 1а), кроме небольшого числа скважин с равными результатами (рис. 1б). Такая разница температур, скорее всего, может объясняться подтягиванием флюидов с достаточно больших глубин - из коллекторов кристаллического фундамента, залегающих на 300 - 600 м (или более) ниже продуктивных отложений рассматриваемых месторождений.

Это свидетельствует о том, что в настоящее время флюидодинамическая связь между палеозойским и юрским комплексами активно проявляется в процессе разработки месторождений. Полученные выводы так же согласуются с проведенными ранее исследованиями геодинамических условий [3, 4], фильтрационноемкостных [2] и гидрогеохимических свойств [3].

Геодинамические условия. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что важную роль в формировании геологического строения и свойств продуктивных отложений, рассматриваемых месторождений, играют тектонические процессы, связанные с мощными интрузивными процессами [4].

Анализ и интерпретация волнового поля фундамента и юрских отложений показывает, что территория изучаемых месторождений длительное время находилась в тектонически активной зоне. На Урнен-ском месторождении в фундаменте располагается весьма однородный по своим свойствам блок, размеры которого растут с глубиной. Усть-Тегусское месторождение расположено в зоне с отчетливо прослеживаемой периодичностью волновой картины в породах фундамента, с наличием субвертикальных зон проникновения даек. В областях, примыкающих к мощному интрузивному блоку в фундаменте Урненского месторождения, наблюдается резкое, характерное для складок, увеличение углов наклона отражающих площадок.

Многочисленные разрывные нарушения различной амплитуды и протяженности сопровождали формирование палеозойского рельефа и влияли на распределение песчано-глинистого материала при последующей седиментации. Результаты интерпретации сейсмических исследований по кровле доюрского фундамента на Урнен-ском месторождении свидетельствуют о приуроченности нарушений к крыльям структур. Формирование этих зон определяется остыванием интрузий, проникающих из доюрского фундамента в юрские отложения, что способствует образованию флюидодинамической связи между палеозойским и юрским комплексами.

Морфоструктурный анализ рельефа земной поверхности выявил существенные различия в строении Урненского и Усть-Тегусского месторождений, что находит подтверждение в различии гидрографической сети на их территории (в пределах Усть-Тегусского месторождения протекает река Демьянка и еще несколько малых рек). Следует отметить более высокую плотностью линеамаентов на Усть-Тегусской площади [4], что отражает мелкокупольность строения глубоких горизонтов, характеризующихся менее системным, более хаотичным внедрением интрузивов и, соответственно, более сложной картиной в расположении ослабленных зон. Представленные результаты свиде- тельствуют о том, что воздействие геодинамического фактора прослеживается в течении длительного времени и проявляется по всему разрезу отложений, в том числе и на рельефе земной поверхности.

Фильтрационно-емкостные свойства и гидрогеохимические условия. Вслед за тектоническими процессами по разломам и разуплотненным зонам происходило активное движение подземных вод, сопровождаемое процессами гидротермального преобразования порового пространства осадочных отложений [2]. В соответствие с результатами анализа керновых данных часть коллекторов имеет свойства, соответствующие обычным фильтрационно-емкостным параметрам осадочных пород, залегающих на глубинах около 2500 м -пористость около 15% и проницаемость около 10 мД, а вторая обладает аномально повышенными показателями, с проницаемостью до 1000 мД и более.

Высокие коллекторские свойства юрских отложений подтверждены и в ходе гидродинамических исследований. Значения проницаемости, определенные по гидродинамическим данным, варьируют в значительных пределах - от 2,13 мД до 2818,9 мД на Урненском месторождении и от 2,19 мД до 672 мД на Усть-Тегусском. Значимые (на порядки) различия в оценках проницаемости, очевидно, свидетельствуют о проявлении существенной фильтрационной неоднородности коллекторов Урненского и Усть-Тегусского месторождений.

Очевидно, что повышенные фильтрационноемкостные свойства характеризуют значимость постседиментационных процессов преобразования коллекторского пространства продуктивных отложений, связанных с воздействием проникающих из пород доюр-ского фундамента химически активных вод.

Гидротермальные процессы, приведшие к значительному преобразованию коллекторского пространства отражаются и в изменении химического состава подземных вод юрских отложений [3]. Так, имеющаяся гидрогеохимическая информация полученная на этапе разведки и доразведки свидетельствует о том, что пластовые воды комплекса по классификации В.А. Сулина Урненского месторождения относятся к хлоркальциевому типу, в то время как на Усть-Тегусском месторождении преобладает преимущественно гидро-карбонатно-натриевый тип подземных вод. Значения минерализации варьируются от 6,7 до 27,3 г/л (в среднем 17,9 г/л) на Урненском и от 19,3 до 36,6 г/л (в среднем 22,5 г/л) на Усть-Тегусском месторождении, и магния - 95,2 и 112,6 мг/л, гидрокарбоната - 310,7 и 1688,4 мг/л для Урненского и Усть-Тегусского месторождений соответственно.

В процессе эксплуатации на Урненском месторождении минерализация изменяется от 27,2 до 57 г/л (в среднем 27,2 г/л), а на Усть-Тегусском от 18 до 30,6 г/л (в среднем 25,8 г/л), магния 204,2 мг/л и 125,9 мг/л, гидрокарбоната 745,3 мг/л и 1330,4 мг/л соответственно. Таким образом, наблюдается значительное повышение минерализации и содержания магния, как на Урненском, так и на Усть-Тегусском месторождениях, что ввиду малого содержания магния и невысоких значений минерализации в естественных условиях сеноманских отложений может свидетельствовать о подтоке флюидов из ниже залегающих отложений.

Наличие гидрокарбонатно-натриевых вод в водах юрских отложений Усть-Тегусского месторождения свидетельствует о воздействии мощных факторов, связанных с движением подземных вод. Как представляется, наиболее вероятная причина состоит в проникновении обогащенных углекислотой вод из пород доюрского фундамента. В пользу этого фактора свидетельствует различие состава доюрских пород на Урненском и Усть- Тегусском месторождениях. Если на первом подстилающие породы представлены в значительной степени базальтами, то на втором широкое распространеие имеют карбонаты.

В целом анализ фильтрационно-емкостных и гид-рогеохимических особенностей подтверждают представления о проявлении и значимости процессов, обусловленных воздействием геодинамических факторов, на Урненском и Усть-Тегусском месторождениях. Согласно имеющимся данным, флюидодинамическая связь юрского и палеозойского комплексов на месторождениях имеет продолжительную историю (практически с момента накопления юрских отложений) и оказывает активное воздействие на показатели разработки месторождений и в настоящее время.

Список литературы Условия формирования геотемпературного поля Урненского и Усть-Тегусского нефтяных месторождений

- Курчиков А.Р., Плавник А.Г., Курчиков Д.А., Емельянов Д.В.Особенности начального этапа разработки Урненского и Усть-Тегусского нефтяных месторождений//Нефть и Газ. -2013. -№ 3. -C. 15-25.

- Курчиков А.Р., Плавник А.Г., Курчиков Д.А., Ицкович М.В., Галкина Н.Ю. Особенности фильтрационно-емкостных свойств коллекторов Урненского и Усть-Тегусского месторождений//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -2012. -№ 9. -С. 11-19.

- Курчиков А.Р., Плавник А.Г., Ицкович М.В., Галкина Н.Ю., Курчиков Д.А. Влияние геодинамических процессов на гидрогеохимические и геотермические условия Урненского и Усть-Тегусского месторождений//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -2013. -№ 6. -С. 14-21.

- Курчиков Д.А., Мартынов О.С., Плавник А.Г. Особенности геодинамической обстановки Урненского и Усть-Тегусского месторождений//Г еология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -2013. -Вып. 11. -С. 12-15.

- Курчиков А.Р. Гидрогеотермические критерии нефтегазоносности. -М.: Недра, 1992. -231 с.