Условия формирования гранулометрического состава иловых отложений на территории национального парка "Самарская Лука"

Автор: Шерышева Н.Г., Ракитина Т.А., Поветкина Л.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Итоги научных исследований

Статья в выпуске: 3 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований гранулометрического состава донных отложений 10-ти разнотипных озер, расположенных на территории Самарской Луки. Выявлен комплекс факторов, влияющий на генезис фракционного состава илов. Содержание пелитовых фракций (

Самарская лука, озера, донные отложения, генезис, диагенез, гранулометрический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/148314780

IDR: 148314780 | УДК: 556:551.3.05

Текст научной статьи Условия формирования гранулометрического состава иловых отложений на территории национального парка "Самарская Лука"

Озерные илы являются динамической системой и в значительной степени отражают состояние водоема в целом. Они формируются из аллохтонных (принесенных извне) и автохтонных (образующихся в самом водоеме) материалов. Аллохтонные материалы поступают в ложе озер с поверхностным стоком, автохтонные формируются за счет продуктов жизнедеятельности гидробионтов, их остатков после отмирания, а также продуктов физикохимических и биологических процессов в водоеме.

Краткие сведения о характере илов отдельных озер Самарской Луки приведены А.А. Шошиным (Розенберг и др., 2006). Первые направленные исследования донных отложений малых водоемов ООПТ Национального парка «Самарская Лука» выполнены в 2000-2002 гг. в составе комплексных экспедиций Института экологии Волжского бассейна РАН.

В результате проведенных исследований идентифицированы типы донных отложений 10-ти озер, выявлены их физико-химические свойства, изучены особенности бактериального процесса железовосстановления (Шерышева и др., 2003; Потехина, 2006; Жариков и др., 2007).

Поверхностные слои изученных донных отложений представляют собой биологически активный пелоген, мощность которого варьирует в разных озерах, в среднем, от 0,5 мм до 5 см. Выделено четыре типа озерных илов: железисто-диатомовый (оз. Золотенка); детритный (озера Серебрянка, Харовое, Бездонное, Подгорское, Б. Шелехметское); глинистый (М. Карстовое, Ужи- ное); торфянистый (Клюквеннное, Лизинка). Для идентификации донных отложений применяли классификацию С.И. Кузнецова (1970), основу которой составляет степень разложения гидробионтов в микроструктуре илов. Целесообразность использования данной классификации заключается в том, что она характеризует озерные илы как среду обитания донного микроценоза.

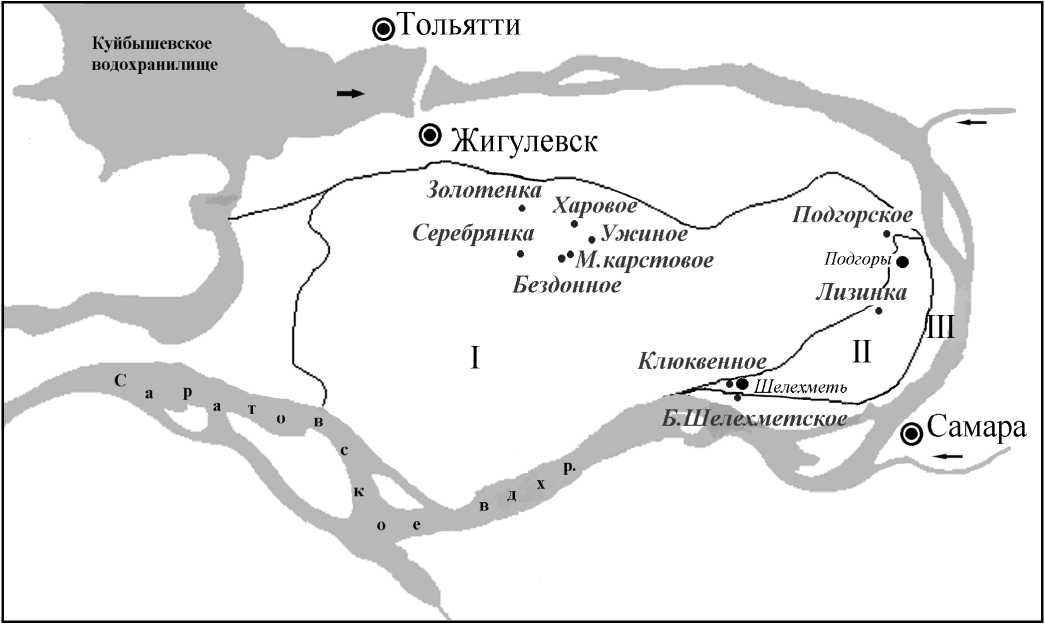

Озера расположены в разных ландшафтах (рис. 1) и специфичны по ряду показателей. Процесс илообразования на стадии раннего диагенеза развивается в результате взаимодействия комплекса факторов. Основополагающими являются материнские породы, почвенный покров водосборной площади, морфологические и гидрологические особенности водоемов, положение в ландшафте; большое значение имеет также жизнедеятельность гидробионтов. Роль и вклад каждого из этих факторов в формировании донных отложений - экологической ниши микробных донных сообществ - различен и мало изучен.

Рис. 1. Схема расположения озер на территории Самарской Луки:

I – карстовая возвышенность; II – надпойменная терраса; III – пойма

В связи с этим актуально исследование гранулометрического состава, являющегося основой для типизации илов и одновременно значимым фактором, обеспечивающим условия обитания донных микроценозов в озерах Самарской Луки.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пробы ила отобраны трубчатым стратометром. Гранулометрический анализ выполнен в горизонтах 0-10 см методом отмучивания (Кузяхметов и др., 2004) с выделением фракций: > 1 мм (крупный песок, остатки растительности); 1-0,1 мм (средний и мелкозернистый песок); 0,1-0,01 мм (средне-и мелкоалевритовый ил); < 0,01 мм (пелитовый ил). Подготовка к анализу заключалась в замачивании выделенной навески на 1-2 суток дистиллированной водой. Определялся процентный состав каждой фракции.

Содержание гуминовых веществ в илах определяли экстрагированием концентрированной НСl весовым методом по: (Колешко, 1981).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гранулометрический состав - одна из важнейших характеристик илов, определяющих их основные свойства, и служит основой типизации донных отложений. Он оказывает влияние на аккумуляцию органического вещества, физико-механические, окислительно-восстановительные условия, поглотительную способность, структурное состояние.

Отличительной чертой фракционного состава донных отложений исследованных озер является их разнообразие, определяемое уникальными природными условиями Самарской Луки и особенностями водоемов. Однако по сходству отдельных фракций их можно выделить в три группы: I - илы с максимальным содержанием самой крупной фракции, имеющей размеры частиц > 1 мм ; II – илы с развитой тонкодисперсной алевритово-пелитовой фракцией ( 0,1-0,01 мм и < 0,01 мм ); III – илы со специфическими особенностями механического состава. В каждой из отмеченных групп на формирование преобладающих фракций оказывают влияние комплекс определенных факторов.

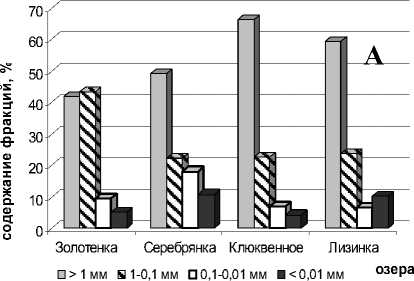

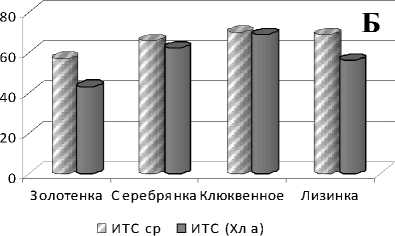

В первую группу входят озера c окрашенной водой, полностью или в большей степени расположенные в лесных массивах. Это мелководные озера надпойменной террасы – Клюквенное (глубина – 1,7 м) и Лизинка (0,5 м) с торфянистыми илами; озера возвышенности – Серебрянка (0,9 м) с детритным илом и более глубокое (5,8 м) оз. Золотенка, в прибрежной зоне которого (глубина 1 м) залегает железисто-диатомовый ил.

В отмеченных илах в механическом составе доминирует наиболее крупная фракция размером более 1 мм (рис. 2 А), причем она максимально развита в торфянистых илах (59,5% - 66,4%). Эта фракция растительного происхождения и содержит в значительной степени продукты листового полураспада, мелкие древесные остатки. Помимо листового опада, эту фракцию формируют в оз. Клюквенном остатки полуразложившейся прибрежной и погружено-водной растительности, придонные цианобактериальные маты; в оз. Лизинка - гелофиты, перегной; в оз. Серебрянка - остатки прибрежно-водной, погруженной водной растительности и растений с плавающими листьями. В оз. Зо-лотенка доминирующую фракцию составляет листовой опад, поступающий в озеро с окаймляющих лиственных деревьев, с примесью крупного песка.

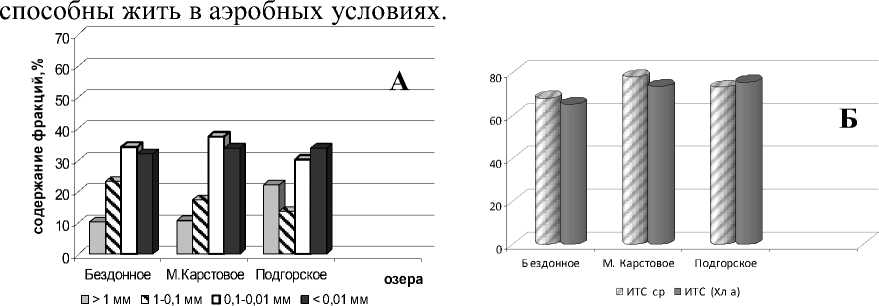

Мелкодисперсные тонкие фракции содержатся в минимальных количествах (5-10%). Низкое содержание пелита (< 0,01 мм) обусловлено недостаточным развитием фитопланктона из-за облесенности озер и в связи с этим низкой освещенностью. Другой причиной служит высокая гумозность (оз. Лизинка), обусловленная свойствами подстилающих пород и почв (Бирюкова и др., 1986; Обедиентова, 1991; Мусихин, 1996). Индексы трофического состояния, рассчитанные по Хл а (Горбунов и др., 2007) имеют средние значения в ранжировании трофического состояния озер (рис. 2 Б).

Одним из важных факторов формирования специфики фракционного состава для этой группы илов рассматривается мелководность озер. В сложившихся условиях преобладает аэробная деструкция органического вещества, которая не обеспечивает полного разложения трудноокисляемых гуминовых веществ.

Рис. 2. Гранулометрический состав донных отложений озер I-ой группы – А. Среднегодовые индексы трофического состояния озер: ИТС ср (рассчитанный по прозрачности воды, концентрации общего фосфора и хлорофиллу а ) и ИТС (Хл а ) (по: Горбунов и др., 2007) – Б

Помимо общих свойств, илы имеют отличительные особенности. Так, в торфянистых илах практически отсутствует фракция песка, что может быть обусловлено выстилающими перегнойно-карбонатными почвами (Бирюкова и др., 1986), а также расположением этих озер в местах мелких торфяников (Обедиентова, 1991; Мусихин, 1996). В иле оз. Золотенка, напротив, средний и мелкий песок (1 - 0,1 мм) наряду с растительной компонентой составляет значительную долю (43,3%). Берега этого озера выстилают породы лимонита - железистого песчаника, пропитанного гидроксидами железа (определено сотрудником ИЭВБ РАН В.П. Моровым), поэтому фракция песка составляет значительную часть.

Трофическое состояние озер с описанным выше фракционным составом ила оценивается как малоэвтрофное (оз. Золотенка), умеренноэвтрофное (оз. Серебрянка, Лизинка) и гиперэвтрофное (оз. Клюквенное) (рис. 2 Б).

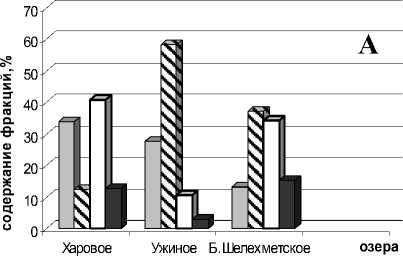

Вторую группу составляют более глубокие (от 2,6 до 8 м) озера кар-стующейся возвышенности, расположенные в зоне полуоткрытой лесостепи. В летнее время в них развивается стратификация. Озера Бездонное и Подгорское имеют детритные илы, оз. М. Карстовое - глинистый. Для илов этих озер характерна однородность во фракционном составе и значительное преобладание мелкодисперсных фракций (0,1 - 0,01 мм и < 0,01 мм), сумма которых составляет 64-72% (рис. 3 А). Отличительной особенностью является ярко выраженная тонкая пелитовая фракция (32-34%). Песчаные фракции находятся в минимальных количествах и не превышают 23%.

Мы полагаем, что в накоплении тонких илов в данных озерах определяющим фактором является интенсивное развитие фитопланктона, который служит источником формирования мельчайших частиц в пелитовой фракции. Это подтверждается индексами трофического состояния озер по Хл а (65,275,6), которые имеют наибольшие значения по сравнению с другими водоемами (рис. 3 Б).

Второй фактор - глубоководность и стратифицированность озер. В результате стратификации в придонных слоях создаются анаэробные зоны. В вертикальном профиле озер деструкция мертвого органического вещества осуществляется в два геохимически значимых этапа – аэробного (в эпи- и ме- талимнионе) и анаэробного (в гиполимнионе и в илах) распада. В результате в биогенную стадию диагенеза вовлекаются разнообразные группы микроорганизмов, имеющие широкий спектр пищевых субстратов. Деструкционная деятельность эколого-трофических групп микроорганизмов донного сообщества удлиняет цепи трансформации органического вещества. Это способствует более полному разложению органической материи до мельчайших частиц. В частности, анаэробные условия способствуют развитию специфических групп бактерий, таких как метаногены или сульфатредукторы, которые не

Рис. 3. Гранулометрический состав донных отложений (А) и индексы трофического состояния озер II-ой группы (Б)

Илы обогащены органическим веществом, формированию которого способствует процесс фотосинтеза. Озера имеют наибольший, по сравнению с другими, трофический статус и оцениваются как гиперэвтрофные (М. Карстовое, Подгорское) и умеренноэвтрофное (оз. Бездонное) (рис. 3 Б).

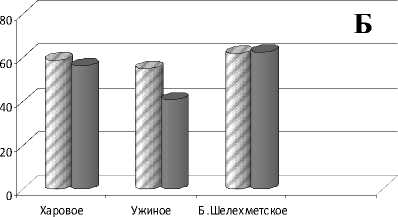

В третью группу входят разнотипные озера, которые не могут быть отнесены в 1 или 2 группы - озера Харовое, Б. Шелехметское с детритным типом илов и оз. Ужиное с глинисто-почвенным илом. Озера характеризуются высоким содержанием карбонатов в донных отложениях. Во фракционном составе максимальные значения имеют песчано-алевритовые фракции (1 - 0,1

мм и 0,1 - 0,01 мм), которые в сумме составляют 53-71% (рис. 4 А), имеют минимальные значения в системе исследованных озер (4 Б).

□ > 1 мм □ 1-0,1 мм □ 0,1-0,01 мм □ < 0,01 мм

Рис. 4. Гранулометрический состав донных отложений (А) и индексы трофического состояния озер III-ей группы (Б)

□ ИТС ср □ ИТС (Хл а)

Фитопланктон в озерах группы развивается слабо, поэтому пелитовая фракция содержится в минимальных количествах. Индексы трофического со- стояния, соответственно также

Водно-физические свойства донных отложений озер. Естественная влажность зависит от типа осадков и является функцией их гранулометрического состава; чем тоньше материал отложений, тем больше их удельная поверхность и тем выше в них процент влаги (Выхристюк, 1980). Мы выявили изменение объемного веса в зависимости от фракции среднего и мелкозернистого песка (1 - 0,1 мм) (табл. 1): с повышением процента отмеченной фракции увеличивается объемный вес илов.

Наибольшим объемным весом обладают более плотные илы в оз. Ужиное и илистый песок в оз. Золотенка. Увеличение тонких фракций приводит к уменьшению объемного веса. Так, минимальный объемный вес имеют торфянистые илы в оз. Клюквенное и Лизинка, в которых песок практически отсутствует.

Содержание гумуса в илах. Влияние гранулометрического состава на химические свойства донных отложений рассмотрено на примере содержания гумусовых веществ. Гумусовые вещества образуются в результате разложения растительных и животных остатков под действием микроорганизмов во влажных средах (Орлов, 1990). Они входят в состав донного органического комплекса.

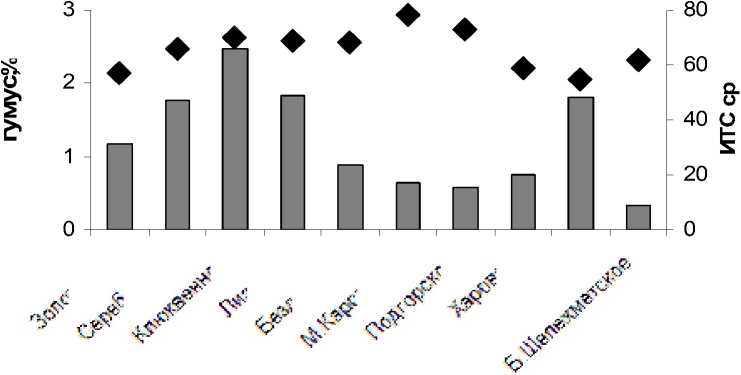

□ гумус ♦ ИТС ср

Рис. 5. Среднегодовой индекс трофического состояния озер (ИТС ср) и процентное содержание гумуса в сырых илах озер Самарской Луки

Нами выявлена тенденция снижения содержания гумуса с увеличением дисперсности илов и трофности озер. Наибольшим содержанием гумусовых веществ (1,2-2,5%) характеризуются торфянистые илы (оз. Клюквенное, Ли-зинка), а также мелкоалевритовый ил в оз. Серебрянка с гумифицированной водой и почвенно-песчаный ил в оз. Ужиное (рис. 5). Во фракционном составе преобладают наиболее крупные трудно разлагаемые растительные частицы. По мере увеличения тонких фракций в глинистых илах высокотрофных озер содержание гумусовых веществ снижается до 0,3-0,9% .

Органическое вещество в основном связано преимущественно с фракцией менее 0,01 мм, а размеры планктонных организмов, участвующих в осадкообразовании близки к пелитовым фракциям (Выхристюк и др., 2003; Бреховских и др., 2006). Поэтому тонкодисперсные илы высокоэвтрофных озер с развитым планктоном богаты легкоокисляемым органическим веществом.

Генезис гумуса имеет значение в трофическом состоянии озер. Так, в мезоэвтрофных озерах (Золотенка, Ужиное) формируется трудноокисляемый гумус из листового опада; в торфянистых илах доминирует гумус болотного происхождения, причем в оз. Клюквенном он более подвержен распаду (Потехина, 2006). Гумус умеренноэвтрофных озер (Бездонное, Серебрянка, Б. Шелехметское) является продуктом разложения водно-воздушной, погруженной растительности и растений с плавающими листьями. В гиперэвтрофных озерах (М. Карстовое и Подгорское) помимо высшей водной растительности в формировании гумуса в значительной степени принимает участие фитопланктон.

По результатам исследований в формировании донных отложений озер Самарской Луки и в том числе их гранулометрического состава выявлен комплекс факторов, который представлен в табл. 2 с учетом результатов, полученных ранее (Жариков и др., 2007; Шерышева и др., 2003).

Таблица 2

Источники формирования морфотипов донных отложений озер Самарской Луки

Озера

|

Клюквенное, Лизинка, Серебрянка, Золотенка |

Харовое, Ужиное, Б. Шелехметское |

Бездонное, М. Карстовое, Подгорское |

|

Происхождение озер |

||

|

старичные, карстовые |

котловинное, карстовое, старичное |

карстовые, запрудное |

|

Ландшафтное положение |

||

|

надпойменная терраса, возвышенное плато; лесной массив |

возвышенное плато, пойма; лесной массив, окраина лесного массива |

возвышенное плато; открытое безлесное пространство |

|

Почвы |

||

|

торфяники, перегнойно-карбонатные, железистый песчаник, слабоподзолистые лесные |

темно-серые слабоподзолистые лесные аллювиальные луговые и дерновые насыщенные |

оподзоленные черноземы, легко суглинистые, темносерые слабоподзолистые лесные |

|

Преобладающая фракция, тип донных отложений |

||

|

> 1 мм (торфянистый, алевритовый илы, илистый песок) |

1 - 0,1 мм; 0,1 - 0,01 мм (мелкозернистые песчаные и алевритовые илы, почвенно-песчанистый ил) |

0,1-0,01 мм; < 0,01 мм (алевритово-пелитовый, пелитовые илы) |

|

Детритообразующий растительный материал |

||

|

листовой опад, древесные остатки, гелофиты, прибрежная водная растительность, цианобактериальные маты, слаборазвитый фитопланктон |

прибрежная и погруженно-водная растительность, листовой опад, фитопланктон |

фитопланктон, погружен-но- водная растительность, растения с плавающими листьями |

|

Морфотип пелогена (по С.И. Кузнецову) |

||

|

торфянистый, детритный, железисто-диатомовый илы |

детритный ил, частицы глины |

детритный, глинистый илы |

|

Температурная стратификация |

||

|

нет |

нет или эпизодическая |

есть |

|

Отношение илов к карбонатности |

||

|

некарбонатные илы |

средне- , карбонатные |

карбонатные |

|

Содержание гидрокарбонатов в поровой воде |

||

|

низкое (101-179 HCO 3 мг/л) |

среднее (203-338 мг/лHCO 3 ) |

высокое (364-543 HCO 3 мг/л) |

|

Активная реакция ила (рН) |

||

|

кислая-слабокислая 5,2-6,4 |

слабокислая-нейтральная 6,5-7,1 |

слабокислая-нейтральная 5,4-7,0 |

|

Цветность воды |

||

|

окрашенная |

бесцветная |

бесцветная |

|

Содержание гумусовых веществ в иле, % |

||

|

1,2 – 2,5 |

0,4 - 1,8 |

0,6 – 0,9 |

|

Индексы трофического состояния ИТС ср. / ИТС (Хл а ) |

||

|

57-70 / 43-69 |

55-59 / 41-63 1 |

68-78 / 65-76 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, структура донных отложений озер Самарской Луки отражают генетическую связь уникальных природных условий, комплекса факторов и свойства илов в процессе раннего диагенеза. Разнообразие фракционного состава и, как следствие морфотипов озерных илов определяется комплексом факторов: ландшафтное положение водоемов; освещенность; структура подстилающих пород и почв; гидродинамический режим; наличие или отсутствие стратификации; листовой опад; высшая водная растительность; развитие фитопланктона.

Гранулометрический состав поверхностных горизонтов отражает генезис донных отложений исследованных озер. В его формировании выявлены вполне определенные закономерности:

-

- в торфянистых илах и в лесных озерах c окрашенной водой преобладает наиболее крупная фракция растительного полураспада;

-

- по условиям формирования тонкодисперсного пелитового материала выделяются три фациальных фактора: мелководье, глубоководная стратифицированная зона, гидродинамический режим. Содержание мелкодисперсных фракций увеличивается в более глубоких стратифицированных озерах.

Развитие фитопланктона способствует накоплению пелитовых фракций илов. Аккумуляция тонких илов характерна для стратифицированных зон в озерах с развитым фитопланктоном. Наличие пелитовых частиц характеризует степень разложения органических остатков, и отражает значения индексов трофического состояния, наибольшие значения которых имеют высокотроф-ные озера.

На фоне особенностей гранулометрического состава показано изменение отдельных водно-химических свойств илов. В раннем диагенезе средние и мелкозернистые пески (1-0,1 мм) определяют объемный вес илов. Снижение процентного содержания этой фракции приводит к уменьшению объемного веса илов.

Качественные характеристики механического состава илов отражаются на генезисе гумуса и на его количественных показателях, как составляющей компоненты органического донного комплекса. Содержание трудноокисляе-мого гуминового органического вещества минимально в тонких пелитовых илах и снижается с повышением трофического уровня озер.

При дальнейших исследованиях следует акцентировать внимание на биотическую составляющую, так как в значительной степени пелоген представляет собой продукт жизнедеятельности специфических иловых микробиоценозов. Остается открытым вопрос о роли экологических факторов на структуру донного микробного сообщества, формирование доминант, а также трансформацию сообщества в причинно-следственных взаимоотношениях разнообразных экосистем озерных илов.

Список литературы Условия формирования гранулометрического состава иловых отложений на территории национального парка "Самарская Лука"

- Бирюкова Е.Г., Горелов М.С., Евдокимов Л.А. и др. Природа Самарской Луки // Учебное пособие. Куйбышев. 1986. С. 4-23.

- Бреховских В.Ф., Казмирук Т.Н., Казмирук В.Д. Донные отложения Иваньковского водохранилища // Ин-т вод. проблем РАН. М: Наука, 2006. С. 176.

- Выхристюк Л.А. Органическое вещество донных осадков Байкала // Новосибирск: Наука, 1980. С. 130.

- Выхристюк Л.А., Варламова О.Е. Донные отложения и их роль в экосистеме Куйбышевского водохранилища // Самара, 2003. С. 174.

- Горбунов М.Ю., Уманская М.В. Абиотические условия в водной толщи озер //в кн.: Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Быкова С.В., Уманская М.В., Шерышева Н.Г. Экология сообществ бактерий и свободноживущих инфузорий малых водоемов Самарской Луки. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. С. 17-41.