Условия формирования социально-проектной компетенции в системе высшего образования

Автор: Шульгина Татьяна Алексеевна, Кетова Наталья Александровна, Непочатых Елена Павловна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель представленного в статье исследования - изучение возможностей проектной деятельности в процессе овладения студентами разных курсов общекультурными (универсальными) компетенциями. Социально-проектная деятельность, по мнению авторов, в значительной степени предоставляет обучающимся возможность личностного роста и проявления личностной активности в процессе освоения общекультурных компетенций. В исследовании обоснована перспективность использования социально значимых проектов как одного из способов освоения общекультурных (универсальных) компетенций студентами высшего учебного заведения. На примере участия студентов разных курсов и направлений подготовки Курского государственного медицинского университета в социально-проектной деятельности выявлены условия, способствующие формированию общекультурных (универсальных) компетенций. Авторы убеждены, что участие в социально-проектной деятельности способствует освоению общекультурных (универсальных) компетенций и создает условия для самореализации и саморазвития обучающихся.

Социально-проектная деятельность, общекультурные (универсальные) компетенции, условия, интерес, самореализация, саморазвитие, студенты вузов

Короткий адрес: https://sciup.org/149132721

IDR: 149132721 | УДК: 378.147:303.687 | DOI: 10.24158/tipor.2018.12.7

Текст научной статьи Условия формирования социально-проектной компетенции в системе высшего образования

Современная инновационная экономика требует применения соответствующего подхода к решению проблемы кадрового обеспечения государства, подразумевающего комплексное развитие человеческого капитала. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 г. одним из приоритетных направлений определяет поддержку талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив, что, по мнению авторов Стратегии, обеспечивает развитие у молодых людей самостоятельности и инициативности, способствует их самореализации и, соответственно, приводит к росту человеческого капитала [2].

Кроме того, одной из основных задач инновационного развития является создание условий для формирования у граждан следующих компетенций инновационной деятельности: профессиональная мобильность, стремление к новому; способность к критическому мышлению; креативность, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде [3]. Другими словами, акцент делается на подготовку компетентного специалиста, способного быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке труда.

Еще одной важной задачей является популяризация среди молодежи научно-образовательной и социально-проектной деятельности, которую можно решить за счет предоставления опций и создания условий для личностного развития молодежи [4].

Обзор литературы

В предыдущем исследовании мы подробно рассматривали научную рефлексию подходов к определению понятия «универсальные компетенции». Проанализировав работы В.И. Байденко, В.Н. Введенского, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Г.М. Парниковой, А.В. Хуторского, предлагаем понимать под универсальными компетенциями общие умения и навыки, необходимые личности для успешной самореализации в общественной и профессиональной сферах [5]. К таким компетенциям федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения относят критическое и аналитическое мышление, способности решать поставленные задачи, при этом самостоятельно выбирая способы их решения, осуществлять командное взаимодействие и коммуникацию, управлять своим временем, выстраивать личную траекторию развития и заботиться о здоровье.

Универсальные компетенции не приобретаются только в рамках изучения конкретных предметов, что дает возможность использовать для их формирования помимо процесса обучения внеучебную деятельность. Полагаем, что социокультурная среда вуза формируется как целостная система через сеть партнерских отношений на всех уровнях образования в вузе. Элементами этой системы выступают все субъекты образовательной деятельности: студенты, преподаватели, администрация вуза и т. д. С точки зрения системного анализа система функционирует и развивается в определенных условиях, совокупность которых называется средой системы [6].

Понятие «условия» рассматривается в философии, психологии, педагогике, социологии образования. Так, с позиции философии условия составляют некую среду, обстановку, в которой явление или процесс возникает, существует и развивается, при этом условия могут изменяться под воздействием явлений и процессов (по данным «Философского словаря» под редакцией И.Т. Фролова). С одной стороны, условия - это обстоятельства, от которых зависят протекающие процессы, с другой - определенная обстановка, в которой эти обстоятельства возникают и протекают. В психологической науке условия - это совокупность явлений внешней и внутренней среды, вероятностно влияющих на развитие конкретного психического явления; причем это влияние опосредовано активностью либо личности, либо группы людей [7].

Наиболее часто понятие «условия» встречается в научно-педагогической литературе. Хотя следует отметить, что единого подхода к этому понятию не выработано. Так, В.И. Андреев, В.А. Беликов, Н.Г. Бондаренко, А.А. Володин, Е.И. Козырева и др. в своих исследованиях выделяют организационно-педагогические условия, которые характеризуют педагогическую систему как совокупность потенциальных возможностей образовательной и материально-пространственной среды для развития личности. Другие авторы, например Д.Д. Гараева, Н.В. Журавская, А.В. Лысенко, А.О. Малыхина, акцентируют внимание на психолого-педагогических условиях , понимая под ними совокупность взаимосвязанных между собой возможностей образовательной среды, которые направлены на преобразование конкретных характеристик личности. Социально-педагогические условия в своих работах рассматривают Ю.В. Денисенко, С.Г. Иванченко, О.А. Круковская, А.Ю. Плешакова и др. Эти авторы подчеркивают влияние социального окружения личности на процесс ее формирования.

Рассмотрим понятие «условия» в социологии образования. Социология образования изучает систему образования как социальный институт и взаимодействие ее элементов внутри системы и с обществом. Теоретиками социологии образования стали Дж. Пейн (моралистский подход), Дж. Дьюи (институциональный подход), К. Маркс, Т. Веблен (конфликтный подход), Э. Дюркгейм, К. Манхейм, П. Сорокин, Т. Парсонс (функциональный подход), П. Бурдьё (теория социального пространства) и др.

Понятие «условия» в социологии образования рассматривается через призму ее функций. В контексте нашей работы интересны прежде всего следующие функции: социализационная, прогностическая и идеологическая. Так, по мнению П. Бурдьё, предметная область социологии образования связана с изучением роли образования в процессе культурно-социологического воспроизводства [8]. Интерпретируя концепцию П. Бурдьё, П.И. Рысакова рассматривает обра- зование не только как механизм социального воспроизводства, но и как инструмент идеологического конструирования [9]. Интересны, на наш взгляд, идеи Т. Парсонса, который рассматривает высшее образование как специфический тип социальной системы - академическую социальную систему, имеющую особое отношение к культуре, включающую в себя разработку и трансляцию когнитивного компонента культуры. Согласно Т. Парсонсу, «академическая социальная система является частью системы рациональности попечительной подсистемы общества» [10]. Исходя из идей Т. Парсонса, можно заключить, что такая функция применима лишь к высшему образованию, но не к начальному и среднему. Следовательно, у высшего образования есть те специфические условия, в которых возможны воспроизводство когнитивной культуры, социальное воспроизводство и идеологическое конструирование. Таким образом, функции образования создают условия для формирования общекультурных (универсальных) компетенций.

В работе, говоря об условиях, способствующих подготовке конкурентоспособного специалиста, мы будем делать акцент на идеях Т. Парсонса о специфической академической среде и Н.М. Филатовой о социокультурной среде вуза как уникальном образовательном пространстве, создающем условия для самореализации студентов [11]. На наш взгляд, социокультурная среда вуза представляет собой ряд организационно-педагогических и управленческих условий, составляющих совокупность потенциальных возможностей образовательной среды, в которых протекает процесс освоения студентами общекультурных (универсальных) компетенций.

Одним из таких условий является погружение в социальные процессы, протекающие в вузе. В настоящем исследовании мы акцентируем свое внимание на социально-проектной деятельности. Это связано прежде всего с тем, что в современном стремительно изменяющемся мире большая часть преобразований происходит посредством проектных методов, следовательно, владение социально-проектной деятельностью относится к разряду общекультурных (универсальных) компетенций.

К условиям, способствующим овладению общекультурными компетенциями, и в частности социально-проектной, относим:

-

- изучение мотивации обучающихся и подбор форматов, соответствующих их интересам и потребностям;

-

- нахождение баланса между мотивами обучающихся и социальными задачами общества;

-

- организацию мероприятий (обучающих школ, программ, тренингов, мастер-классов, конкурсов и др.), способствующих формированию общекультурных компетенций, и в частности социально-проектной;

-

- рефлексию обучающихся;

-

- получение обратной связи организаторами (например, через анкетирование) по поводу удовлетворенности обучающихся условиями, созданными в вузе для овладения общекультурными компетенциями.

Теоретические подходы к социально-проектной деятельности в контексте высшей школы встречаем в трудах П.П. Блонского, Г.Л. Ильина, Т.Л. Стениной, О.А. Фиофановой, С.Т. Шацкого и др. Анализируя теоретические и практические изыскания авторов, под социально-проектной деятельностью предлагаем понимать такую активность обучающегося, которая организуется на основе его личных интересов, опирающихся на самостоятельную деятельность с целью получения конкретного результата.

Для организации в вузе условий для социально-проектной деятельности студентов мы исходили из идеи, что мощным побуждающим стимулом к участию во внеучебных социальных проектах является интерес к новизне и возможности освоить проектную компетенцию. Одним из форматов организации социально-проектной деятельности внутри университета является конкурс социальных проектов «Горящий феникс». В ходе участия в конкурсе создаются условия, где участникам необходимо освоить навык социально-проектной деятельности, научиться действовать в команде, решать поставленные задачи, выбирая для этого оптимальные способы, осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в команде соответственно поставленным задачам, осуществлять здоровьесбережение и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности [12].

В работе представлены результаты исследования, целью которого являлся анализ условий образовательной среды для овладения универсальными (общекультурными) компетенциями, в частности навыком социального проектирования, на основе субъективной оценки студентов. Объектом эмпирического исследования выступили студенты Курского государственного медицинского университета (КГМУ). Предметом эмпирического исследования стало изучение отношения студентов к условиям образовательной среды, в которых происходит формирование общекультурных компетенций.

Материалы и методы

В качестве основного метода исследования мы использовали анонимное анкетирование. Анкеты были разработаны с помощью интерактивного инструмента GoogleForms

. Результаты исследований были обработаны с использованием методов описательной и вариационной статистики.

В качестве респондентов выступили студенты КГМУ, изъявившие желание принять участие в исследовании, - всего 133 студента 1-6-х курсов в возрасте от 17 до 26 лет, среди которых 21,8 % мужчин и 78,2 % женщин. 23 % участников исследования - студенты первого курса, 29 -второго, 33 - третьего, 9 - четвертого, 4 - пятого и 2 % - шестого курса.

Респондентам был задан открытый вопрос (с возможностью выбрать несколько вариантов ответов) об участии в социально-проектной деятельности, реализуемой в вузе. Среди социальных проектов наиболее привлекательными респонденты назвали следующие: учебно-познавательный квест «Лаборатория» (37 %), профессионально ориентированный проект «Учения» (27), реабилитационная программа «Феникс» (23,3), «Школа добровольцев» (18,8), обучающий проект «Ликбез for Life» (17,3), проект профильной смены «Гармония» (15), проект «Формула здоровья» (12), «Школа актива» (10,5), «Адаптационный лагерь для первокурсников» (5,6), проект «Плюшевый доктор» (5,3), проекты «Согласись на счастье в своей жизни» (3), «Здоровая спина» (3), «Здоровье глаз» (3), конкурс социальных проектов «Горящий феникс» (3 %). Часть респондентов (в основном первокурсники) еще не успели поучаствовать в социально-проектной деятельности (1,5 %). Среди респондентов есть группа, которая выбрала ответ «не принимаю участие в социально-проектной деятельности» (30,8 %). Причем не принимать участие, по их мнению, означает участвовать в проекте лишь в качестве участника, не являясь его руководителем либо организатором. Среди субъективных причин подобного «неучастия» чаще всего выделяют страх, что не получится реализовать собственный проект.

При анализе анкет было обнаружено наличие внешней мотивации. Так, среди определяющих мотивов участия в социально-проектной деятельности вуза выделены следующие: возможность получить поощрения (повышенная стипендия, материальная помощь и т. д.), дополнительные баллы для повышенной государственной академической стипендии.

Участникам исследования необходимо было выбрать мотивы участия в социально-проектной деятельности. Мотивы, которые выделены респондентами, можно условно разделить на несколько групп. Мотивы личного развития : получение новых знаний в профессиональной деятельности - 57,9 %, интерес к содержанию проектов - 48,1, интерес ко всему новому - 42,1, возможность стать частью интересного проекта - 36,8, достижение успеха - 19,5, возможность научиться руководить - 15,8; альтруистические мотивы : возможность принести пользу - 36,1; мотивы общения : интересно проведенный досуг - 33,1, уговорили друзья - 8,3; мотивы выгоды : возможность получить поощрения (например, материальную помощь) - 23,3, возможность получить баллы для повышенной стипендии - 17,3, получение признания (грамоты, дипломы) -9,8, возможность выиграть гранты - 9 %.

Мотив получения новых знаний в профессиональной деятельности был выбран участниками как наиболее значимый мотив участия в социально-проектной деятельности вуза. Вторым по значимости является интерес к новизне и содержанию проектов. Вместе с тем мотивы выгоды, такие как, например, получение материальных и нематериальных поощрений, не менее значимы.

Напомним, что в исследовании, помимо старшекурсников, участвовали также студенты первого курса. Выявлено, что для первокурсников наиболее важные мотивы связаны с общением, студентами второго курса движут интерес ко всему новому и желание быть причастными к интересным проектам. Для респондентов третьего курса приоритетными выступили мотивы достижения успеха, интерес к содержанию проектов, альтруистические мотивы. Для респондентов, обучающихся на 4– 6-х курсах, значимые мотивы связаны с получением профессиональных навыков, возможностью научиться руководить и вместе с тем с желанием получить признание, выиграть гранты.

Анализ распределения мотивов по разным курсам в целом подтверждает выводы, сделанные в предыдущем исследовании. Так, на втором курсе студенты стремятся узнавать новое и участвовать в том, что предоставляет возможности для познания; третьекурсникам свойственно желание реализовать себя как организатора и вместе с тем получить признание и достигнуть успеха; для студентов 4-6-х курсов характерен управленческий мотив: они стремятся научиться управлению и обозначить тем самым новую точку собственного личностного развития [13]. Интересно, что участие в социально-проектной деятельности стимулирует желание получить признание не только среди университетских коллег, но и на внешнем уровне, например региональном и всероссийском (через поощрение грамотами и выигранные гранты).

Второй частью исследования было изучение мнений респондентов о компетенциях, приобретенных ими в процессе участия в социальных проектах вуза. Это позволило проверить, насколько созданные в вузе условия способствуют освоению общекультурных компетенций. В анкете содержались универсальные компетенции, присутствующие в современных образовательных стандартах.

Среди приобретенных компетенций респонденты отдают предпочтение получению опыта работы в команде (62,4 %), способности критически анализировать и находить решения в сложных ситуациях и решать конкретные задачи в рамках поставленных целей (по 36,8 %). Это может быть связано с тем, что реализовать социальный проект возможно при качественной командной работе и умении быстро реагировать в сложных ситуациях. Остальные общекультурные компетенции имеют приблизительно одинаковые значения, от 15 до 20 %. Это может свидетельствовать о том, что общекультурные компетенции взаимосвязаны друг с другом и осваиваются, как правило, в системе. Таким образом, респонденты отмечают, что, участвуя в социальных проектах вуза, они получают возможность овладеть общекультурными компетенциями, но приоритет отдают опыту работы в команде.

В ходе исследования был задан вопрос с множественным выбором о том, в каком качестве респонденты принимали участие в проектной деятельности. 87,2 % респондентов отметили, что являлись рядовыми участниками, 33,8 - членами команды организаторов, 12,8 % - авторами идеи. Среди опрошенных 66,2 % принимали участие в конкурсах социальных проектов различного уровня. Полностью удовлетворены участием в социально-проектной деятельности вуза 63,2 % респондентов. Среди них наибольший процент студентов с 4-го по 6-й курс, 30,8 % составили студенты 1-3-х курсов. Лишь 6 % не удовлетворены участием в проектной деятельности (в основном это обучающиеся 1-2-х курсов). На вопрос: «Хотели бы Вы реализовать собственный проект?» -ответили «да» 37,6 % опрошенных; 23,3 % рискнули бы при помощи в реализации; 21,8 % не уверены в том, что у них получилось бы реализовать проект; 17,3 % точно бы не рискнули.

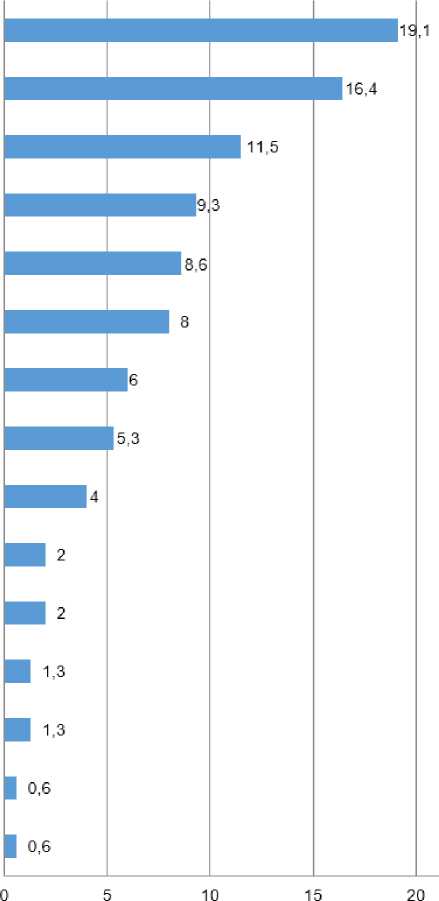

Также респондентам было предложено ответить на вопрос: «В чем значимость социально- проектной деятельности лично для Вас?», который не содержал вариантов ответов. Полученные ответы представлены на рисунке 1.

Не знают

Возможность самореализации, самовыражения, предъявить себя

Развитие, саморазвитие, духовный рост

Интерес, получение новых знаний, новые открытия

Получение опыта, в том числе профессионального

Помощь людям

Вызывает положительные эмоции, новые знакомства, попробовать новые социальные роли, научиться справляться с нестандартными ситуациями, расширить круг общения

Реализация собственных идей, привлечение внимания к значимым общественным проблемам

Опыт работы в команде, объединяет людей

Развитие гражданского общества, социальная значимость, полезно для общества, стать единым целым со страной

Развитие лидерских качеств, возможность проявить себя

Получение дополнительных баллов

Получение признания, достижение успеха

Открывает возможности для участия в более серьезных мероприятиях, на более высоком уровне, позволяет преодолеть страх и научиться создавать что-то новое

Возможность предложить свою точку зрения и получить ее поддержку

Рисунок 1 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «В чем значимость социально-проектной деятельности лично для Вас?», % от числа опрошенных

Анализируя полученные данные, мы пришли к следующим выводам. Во-первых , студенты отмечают, что в процессе участия в социально-проектной деятельности для них значимы мотивы: личностного развития , такие как самореализация, самовыражение (16,4 %), развитие, саморазвитие, духовный рост (11,5), интерес и возможность новых открытий (9,3), получение профессионального опыта (8,6); альтруистические – помощь людям (8); общения – новые знакомства, положительные эмоции, новые социальные роли, расширение круга общения (6 %). Во-вторых , возможность освоить общекультурные компетенции является значимой для респондентов. Так, 4 % опрошенных отмечают опыт работы в команде, 2 % – развитие лидерских качеств. Интересно, что 5,3 % респондентов определяют реализацию собственных идей, привлечение внимания к значимым общественным проблемам как личностно значимый мотив социально-проектной деятельности. Развитие гражданского общества, социальную значимость, пользу, единение со страной отмечают 2 % опрошенных. Незначительная доля опрошенных считает, что социальнопроектная деятельность предоставляет возможность предложить свою точку зрения и получить ее поддержку, а также позволяет реализовать себя, участвуя в мероприятиях более высокого уровня, создавая что-то новое. В числе этих респондентов те, кто участвуют в социально-проектной деятельности на всех уровнях: вузовском, региональном, всероссийском.

Можно предположить, что участие в социально-проектной деятельности способствует решению задач возрастного развития. Так, возрастной период, соответствующий студенчеству, характеризуется стремлением проявить себя, добиться значимых целей, совершенствовать мир, осваивать новое. В соответствии с исследованиями Б. Ливехуда, возраст от 21 до 28 лет соответствует первой фазе взрослости. «Молодой человек хотел бы проявить себя в различных ситуациях. Чтобы таким образом изучить себя и свои способности…». «Худшее, что может случиться с человеком в этой фазе его жизни, – это необходимость в течение десяти лет выполнять одну и ту же работу, не имея возможности изучить при этом что-то новое», – отмечает Б. Ливехуд [14, с. 25]. Можно предположить, что стремление респондентов к развитию гражданского общества, желание, в том числе и через социально-проектную деятельность, научиться создавать что-то новое, предложить свою точку зрения соответствуют возрастным особенностям.

Среди опрошенных 88 % принимают участие в проектной деятельности на уровне вуза, 18,8 – на региональном уровне, 12,8 % – на всероссийском. Причем респонденты, принимающие участие в проектной деятельности на региональном и всероссийском уровнях, отмечают, что предварительно принимали участие в проектах, реализуемых в вузе. Таким образом, внутривузовские социальные проекты становятся ступенью для перехода на более высокий уровень участия.

Вывод

Студенчество – особый период жизни молодого человека, характеризующийся активной жизненной позицией, стремлением изменить мир. Для молодого человека важно быть включенным в социально значимую деятельность, искать точку опоры для изменения мира к лучшему. Погружение обучающихся в социально-проектную деятельность вуза способствует созданию условий, в которых эта потребность удовлетворяется. Их будущая профессиональная и общекультурная компетентность формируется не только в учебной, но и во внеучебной деятельности. Это происходит через погружение в социальные процессы, протекающие в вузе, в том числе через социально-проектную деятельность.

Исследование подтвердило, что основой мотивации и активного освоения общекультурных и профессиональных компетенций студентов являются интерес к новизне, стремление к личностному и профессиональному развитию, а также социальная значимость деятельности, в которую включены обучающиеся. Форматы, которые подобраны в вузе для формирования общекультурных компетенций, с одной стороны, соответствуют удовлетворению потребностей обучающихся, с другой, позволяют решить задачи по формированию общекультурных компетенций. Это находит отражение и в рефлексии обучающихся. Так, большинство опрошенных находят в социальнопроектной деятельности личную значимость. Многие готовы разработать и реализовать собственный социальный проект, как самостоятельно, так и с помощью специалистов вуза. Большинство респондентов в целом удовлетворены участием в социально-проектной деятельности вуза. Это позволяет говорить об условиях, создаваемых в вузе, как о способствующих формированию общекультурных компетенций. Полученные результаты в целом соответствуют выводам наших предыдущих исследований.

Ссылки и примечания:

Список литературы Условия формирования социально-проектной компетенции в системе высшего образования

- Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 г. [Электронный ресурс]. URL: https://fadm.gov.ru/documents/download/348/ (дата обращения: 04.12.2018).

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. [Электронный ресурс]: утв. распоряжением Правительства РФ от 8 дек. 2011 г. № 227-р // Правительство России. URL: http://government.ru/docs/9282/ (дата обращения: 04.12.2018).

- Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 29 дек. 2014 г. № 2765-р // Консорциум кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/420244216 (дата обращения: 04.12.2018).

- Шульгина Т.А., Кетова Н.А. О мотивации студентов к овладению общекультурными (универсальными) компетенциями (на примере проекта «Адаптационный лагерь для первокурсников») // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 6 (50). С. 11-16. DOI: 10.24158/spp.2018.6.1

- Плешакова А.Ю. Социально-педагогические условия интернационализации образования: к определению понятия // Научный диалог. 2014. № 2 (26). С. 118-125.

- Конюхов Н.И. Прикладные аспекты современной психологии: термины, законы, концепции, методы. М., 1992.

- Bourdieu P. Cultural Reproduction and Social Reproduction // Power and Ideology in Education / ed. by J. Karabel, A.H. Halsey. Oxford, 1977. 688 p.

- Рысакова П.И. Предмет социологии образования: концепции П. Бурдьё // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 27. C. 131-136.

- Цит. по: Рысакова П.И. Структурно-функциональная концепция образования Т. Парсонса [Электронный ресурс] // Культура & общество: интернет-журнал МГУКИ. 2006. URL: http://www.e-culture.ru/Articles/2006/Rysakova.pdf (дата обращения: 04.12.2018).

- Parsons T., Platt G. The American University. Cambridge, Mass., 1973. 480 p.

- DOI: 10.4159/harvard.9780674423626

- Филатова М.Н. Конструирование социокультурной среды вуза в условиях компетентностного подхода к образованию: дис. … д-ра социол. наук. М., 2012. 364 с.

- Положение о конкурсе социальных проектов «Горящий феникс» [Электронный ресурс]: утв. решением ученого совета ФГБОУ ВО КГМУ 29 июня 2018 г. // Курский государственный медицинский университет. URL: https://kurskmed.com/department/center_social/section/goryhi/page/doc (дата обращения: 04.12.2018).

- О мотивации студентов к участию в организации мероприятий профессиональной направленности / Т.А. Шульгина, Н.А. Кетова, К.А. Холодова, Д.А. Северинов // Образование и наука. 2018. Т. 20, № 1. С. 96-115.

- DOI: 10.17853/1994-5639-2018-1-96-115

- Ливехуд Б. Кризисы жизни - шансы жизни: развитие человека между детством и старостью: пер. с нем. Калуга, 1994. 217 с.