Условия и перспективы реализации государственно-частного партнерства в здравоохранении

Автор: А.В. Гальчин, Е.В. Пустынникова

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Экономика и менеджмент

Статья в выпуске: 1 (45), 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время развитие здравоохранения во многом зависит от процессов сотрудничества и партнерства в различных направлениях здравоохранения. Наряду с действием фрагментарных, краткосрочных договоров о сотрудничестве по реализации отдельных проектных решений формируются условия долгосрочного партнёрства на основе государственно-частного партнёрства. Основным принципом государственной политики в здравоохранении как важнейшей составляющей общенациональной стратегии является создание условий распределения знаний, информации и ресурсов. В обозначенном контексте государственно-частное партнерство будет способствовать развитию не отдельных медицинских организаций, а в целом сферы медицинских услуг. Реализация программы развития здравоохранения невозможна без поддержки власти, которая, в свою очередь, должна органично сочетаться с рыночными механизмами, не подменяя и не подавляя их действие. Таким образом, формирование и развитие эффективных стратегических сегментов предполагает взаимодействие всех экономических субъектов интегрированной системы в формате государственно-частного партнерства: медицинского бизнеса, предприятий инфраструктуры и органов власти.

Государственно-частное партнерство, медицинская помощь, стратегия развития, концессионные соглашения, «Квази-ГЧП»-контракт, соглашение о разделе продукции, договор аренды с инвестиционным обременением, договор финансовой аренды (лизинг), социальная инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/14123800

IDR: 14123800

Текст научной статьи Условия и перспективы реализации государственно-частного партнерства в здравоохранении

Экономический и политический кризис, а также пандемия, вызванная распространением COVID-19, оказали серьезное влияние на развитие социально-экономической политики. Наблюдаются снижение внутреннего спроса, ограничения в импортных поставках, в том числе лекарств, падение доходов населения и внутренних инвестиций в основной капитал, волатильность мировых цен на энергоносители и прочее.

В данных политических и социально-экономических условиях очевидно, что необходим поиск новых, дополнительных источников как материально-технического, лекарственного, так и финансового обеспечения социально значимых организаций.

МЕТОДИКА, ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методологической базы исследования применялись методы логического, общенаучного анализа и моделирование. В совокупности данные методы исследования позволили обеспечить достоверность экономического анализа и обоснованность выводов.

СТЕПЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТАННОСТИ

Краткосрочные проекты и долгосрочные программы развития, реализуемые Правительством РФ на федеральном и региональном уровне, направлены на обслуживание, модернизацию и расширение инфраструктуры в различных секторах экономики и социальной сферы.

В условиях действия санкций и волатильности финансового рынка активизируется административный регулятор со стороны государства, который направлен на минимизацию рисков и повышение экономической устойчивости.

Именно в таких современных российских экономических условиях сформировались объективные обстоятельства для развития меха- низма государственно-частного партнерства (далее — ГЧП).

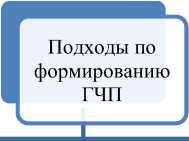

Существуют разные подходы к проведению политики в формате государственно-частного партнерства (рисунок 1).

Заметим, что в отечественных научно-теоретических и практических кругах сложилось четкое понимание того, что ГЧП следует рассматривать с точки зрения партнерства. Термин ГЧП употребляется для формализации различных форм взаимодействия государства и бизнеса, закрепленных в Федеральном законе № 224-ФЗ [4]. Данный формат предусматривает согласование взаимодействий по основным критериям (рисунок 2).

корпоративное и ассоциативное партнерство по реализации проектов (цифровизация; вакцинация)

Рисунок 1. Подходы по формированию государственно-частного партнерства в здравоохранении

Объединение ресурсов

Распределение рисков

Привлечение частных инвестиций

Доступность товаров (услуг) и повышение их качества

Рисунок 2. Условия взаимодействия в формате государственно-частного партнерства [4]

Таким образом, как оперативные мероприятия, так и стратегические программы благодаря государственно-частному партнерству на основе кооперации и интеграции способствуют выполнению многокритериальных дорогостоящих проектов, в том числе в условиях рисков и неопределенности.

Государственно-частное партнерство реализуется на основании правовых форм, которые закреплены в нормативно-законодательных актах на федеральном и региональном уровне, а именно: Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ и Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ [5].

Нормы проведения ГЧП используются как инструменты для привлечения инвестиций, развития инфраструктурной составляющей на региональном и муниципальном уровне, так как именно недостаточность финансовых средств и инфраструктурные ограничения сдерживают социально-экономическое развитие, что в свою очередь негативно отражается на качестве жизни населения.

Социальные проекты, реализующиеся в регионах Российской Федерации с применением механизмов ГЧП, согласно формулировкам Минэкономразвития России, по организационноправовым формам имеют классификацию, представленную на рисунке 3.

В настоящее время одной из распространенных форм ГЧП в российской практике являются концессионные соглашения. В рамках частно-государственных концессий на начало 2020 года в России заключено свыше 3 тысяч концессионных соглашений с общим объемом инвестиционных обязательств около 2 трлн рублей, что соответствует примерно 2,0 % ВВП [10].

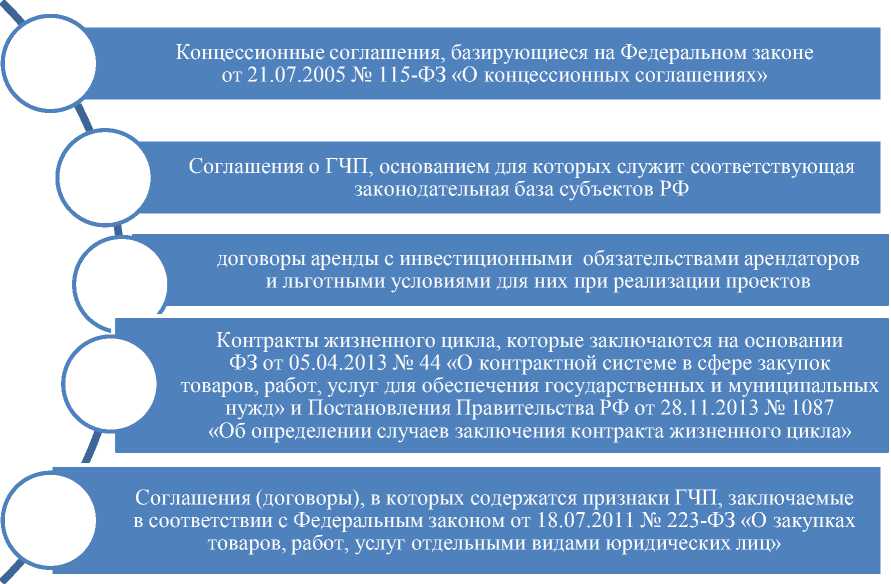

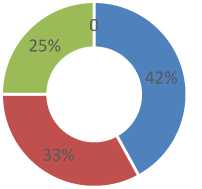

Наибольшее количество концессионных соглашений (КС) приходится на муниципальный уровень (94 %), однако больший объем инвестиций в КС (42 %) законтрактован на федеральном уровне (рисунок 4).

На основе методического подхода концессионное соглашение представляет собой смешанный договор, в котором содержатся аспекты аренды и подряда. Сторонами КС или субъектами концессий являются концедент и концессионер [10].

Концедентом является государство, от имени которого действует Правительство РФ или уполномоченный им орган, а также субъекты РФ или муниципальные образования. Правами и обязанностями концедента наделяются уполномоченные концедентом экономические субъекты. Концессионером может являться индивидуальный предприниматель, как резидент РФ, так и иностранное юридическое лицо, при этом концессионер проходит конкурсный отбор.

Рисунок 3. Организационно-правовые формы социальных проектов, реализующиеся с применением механизмов государственно-частного партнерства [6]

Федеральный Региональный

Федеральный Региональный

Муниципальный

Муниципальный

а б

Рисунок 4. Распределение КС:

а) по количеству; б) по объему инвестиций

Рисунок 5. Формы государственно-частного партнерства в Российской Федерации

Концессионные соглашения могут заключаться по отношению к определенному перечню объектов, имеющих особую государственную и общественную значимость, в таких важнейших сферах, как энергетическая, транспортная и социальная инфраструктура.

Объекты концессионного соглашения должны находиться в собственности концедента и не могут быть обременены свободными правами третьих лиц. При этом концессионер не может отчуждать объект, отдавать его в залог.

Концессионные соглашения в области здравоохранения применяются для модерниза- ции, строительства и реконструкции зданий, сооружений, технического оснащения, при этом не предусмотрены строгие ограничения во временном диапазоне, критериях конкурса; допускается как бюджетное финансирование, так и инвестирование с иностранным участием.

Субъектом ГЧП является Правительство РФ либо другой уполномоченный на то орган, конкретный субъект или муниципалитет. Кроме того, определенные полномочия, согласованные с правительством, могут быть делегированы представителям органов власти и (или) юридическим лицам, которых на то уполномочило государство.

На основе контрактной формы ГЧП частный партнер проектирует, строит и эксплуатирует объект в течение жизненного цикла объекта. При этом государственный партнер осуществляет плату равными платежами после ввода объекта в эксплуатацию. Данная форма ГЧП получила достаточно широкое распространение на Западе (в отличие от РФ), где этот контракт называют “Life Cycle Contract” или DBFM (Design Build-Finance-Maintain).

На рисунке 5 представлены основные формы государственно-частного партнерства [9].

В здравоохранении достаточно активно применяются «квази-ГЧП». «Квази-ГЧП-проек-ты» (контрактное ГЧП) представляют собой инфраструктурные проекты, направленные на реализацию важных социально-экономических задач, реализуемых на основе традиционных механизмов взаимодействия государства и частного сектора.

«Квази-ГЧП-проекты» — инфраструктурные проекты, реализуемые на основе государственного заказа, в рамках социально-экономических соглашений, федеральных и региональных целевых программ, инвестиционных соглашений и иных форм контрактов.

Механизм ГЧП является действенной альтернативой приватизации социальной инфраструктуры, поскольку собственность и право контроля сохраняется за государством, а также неэффективному управлению объектами инфраструктуры органами государственной и муниципальной власти [12].

Далее подробно остановимся на ГЧП в отдельной сфере деятельности — здравоохранении.

Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения позволит решить актуальные проблемы, обозначенные на рисунке 6.

Рисунок 6. Проблемы и ограничения развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения [8]

В мировой и отечественной практике различают две формы ГЧП: институциональную и контрактную [7], каждая из которых предполагает совместное участие государства и частного бизнеса в реализации поставленной задачи (рисунок 7).

Одной из форм ГЧП являются концессионные соглашения — передача концессионером построенного или отремонтированного объекта в собственность концеденту (государству).

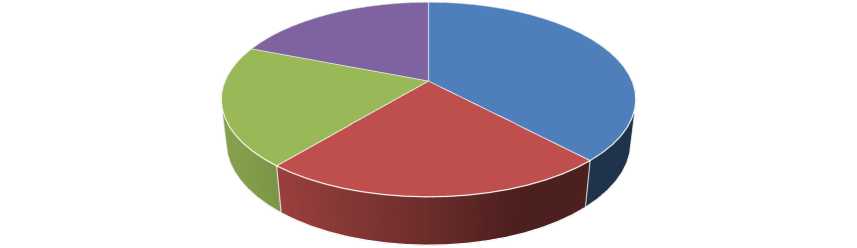

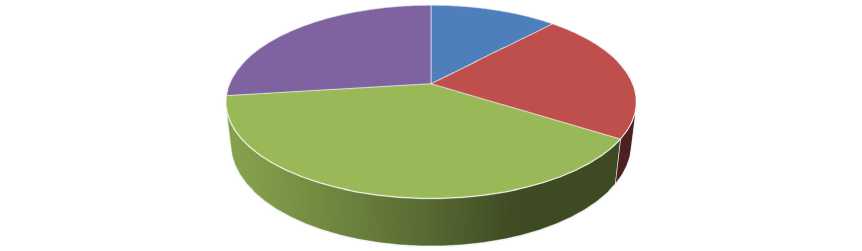

Наибольшее количество концессионных соглашений в социальной сфере по состоянию на начало 2020 года отмечается в отрасли культуры и отдыха (38 %), при этом наибольший объем инвестиций в социальной сфере (39 %) приходится на объекты здравоохранения (рисунки 8, 9) [11].

Институциональная форма -совместное участие государства и частного бизнеса в капитале компании, создаваемой для реализации социально значимого проекта

Контрактная форма предполагает заключение контракта на выполнение определенных функций относительно объекта общественной инфраструктуры без объединения в единую организационную структуру

-

1) Создание компании с государственно-частной формой собственности на основе акционерного соглашения.

-

2) Создание «особых» территорий в целях активизации экономической (предпринимательской) деятельности в регионе (эффективно в области крупных «стартапов» и «гринфилд»-проектов)

-

1) Концессионные соглашения.

-

2) «Квази-ГЧП»-контракт на предоставление услуг.

-

3) Соглашение о разделе продукции.

-

4) Договор аренды с инвестиционным обременением.

-

5) Договор финансовой аренды (лизинг).

-

6) Иные модели ГЧП

Рисунок 7. Формы государственно-частного партнерства

■ культура и отдых ■ спорт и туризм ■ здравоохранение ■ образование

Рисунок 8. Структура концессионных соглашений по видам услуг

■ культура и отдых ■ спорт и туризм ■ здравоохранение ■ образование

Рисунок 9. Объем инвестиций в концессионных соглашениях в социальной сфере

В целом в настоящее время как на региональных, так и на федеральном уровне отмечается тенденция к повышению роли ГЧП в развитии системы здравоохранения как наиболее важной в социально-политическом плане общественной инфраструктуры, что подтверждается установлением принципов ГЧП в основе программы социально-экономического развития РФ, совершенствованием нормативно-правовой базы, повышением интереса к механизмам ГЧП со стороны бизнеса, развитием механизмов финансирования проектов ГЧП, повышением конкурентоспособности и накоплением положительного опыта реализации проектов ГЧП.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Очевидно, что реализация стратегии развития здравоохранения может быть успешной прежде всего при условии устойчивых связей, взаимовыгодного сотрудничества между субъектами конкретной системы, в данном случае — медицинской.

Таким образом, разработка и реализация стратегии развития здравоохранения базируется на интеграционных процессах различных уровней управления: государственном — региональном — организационном.

Список литературы Условия и перспективы реализации государственно-частного партнерства в здравоохранении

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). — URL: http://www.consultant.ru/documentcons_doc_LAW_28399.

- Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года».

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660.

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. — URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/index (дата обращения: 03.04.2022).

- Ершов Д. Л. Перспективы реализации государственно-частного партнерства в здравоохранении субъектов в РФ / Д. Л. Ершов // Международный исследовательский журнал. — 2013. — № 17(10-3). — С. 33—35.

- Мензелеева А. Р. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения / А. Р. Мензелеева // Молодой учёный. — 2019. — № 48. — С. 387—389.

- Соколова Н. Г. Государственно-частное партнерство в реализации долгосрочных инвестиционных проектов РФ: монография / Н. Г. Соколова, И. А. Тюлькина. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 69 c.

- Холодкова Ю. С. Правовой статус сторон концессионного соглашения по законодательству РФ / Ю. С. Холодкова // Вестник Томского государственного университета. — 2016. — № 407. — С. 196—200.

- Информационно-аналитический обзор Министерства экономического развития Российской Федерации «О развитии государственно-частного партнерства в Российской Федерации» по состоянию на февраль 2020 г. — URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2021.02.2020.pdf.

- Шачнев Е. Н. Государственно-частное партнерство в системе здравоохранения России: возможности реализации на современном этапе / Е. Н. Шачнев, О. В. Лянг, А. Г. Кочетов // Лабораторная служба. — 2015. — № 2.