Условия образования минеральных включений в гидротермальных метасоматитах г. Двугорбой, Южная Камчатка

Автор: Топчиева О.М., Петровский В.А., Сухарев А.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследования гидротермальных метасоматитов выявили их минералогические и геохимические особенности. Рассмотрены вероятные физико-химические условия образования исследованных минеральных включений в гидротермально измененных породах.

Минеральные включения, метасоматиты, гора двугорбая, мут-новский вулкан, камчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/147201098

IDR: 147201098 | УДК: 553.23 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.1.1

Текст научной статьи Условия образования минеральных включений в гидротермальных метасоматитах г. Двугорбой, Южная Камчатка

Первые детальные работы по исследованию особенностей состава, свойств и закономерностей распределения измененных пород в областях современного гидротермального метаморфизма были проведены в середине двадцатого века. Основополагающей работой в изучении вторичных минералов в это время явилось исследование гидротермально измененных пород месторождения Вайракей в Новой Зеландии. В России пионерскими работами по изучению гидротермальных пород стали исследования С. И. Набоко (1954), позднее С. И. Набоко с соавторами (Набоко, Пийп, 1961; Набоко и др., 1965). На Паужетском месторождении (Камчатка) установили пять метасоматических зон, развивающихся по туфам дацитового, дациандезитового, андезибазальтового состава и сменяющих одна другую по мере погружения (Петрова, 2005).

Метасоматическая зональность пород выявлена также в Мутновской гидротер- мальной системе (Камчатка). Термовмещающими здесь являются миоцен-четвертичные породы, представленные переслаиванием базальтовых, андезитовых и риолитовых литокристалловитро-кластических туфов и лав. Гидротермальные растворы варьируют от хлоридных натриевых в высокотемпературном (Т = 230–320 °С) резервуаре на глубине свыше 800–1000 м до сульфатных натриевых конденсатных растворов близповерхност-ного формирования (Т = 50–95 °С) области естественной разгрузки гидротерм на поверхность (Петрова, 2005; Словцов, 1994). По И.Б. Словцову (1994), разгрузка термальных вод сопровождается процессами гидротермального метаморфизма, формируя пропилит-аргиллизитовую формацию с минеральными фациями.

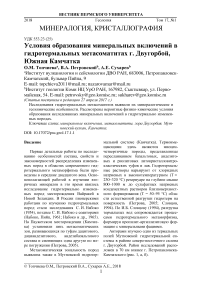

Авторами изучено одно из термальных полей Мутновской гидротермальной системы в районе северо-восточного склона г. Двугорбой. Район исследований расположен в 70 км южнее г. Петропавловска-Камчатского (рис. 1, а, б).

0,5 0 0,5 км 1 11111 j

Рис. 1. Карта расположения вулканов Мутновский и Горелый, район исследований отмечен прямоугольником (а); геологическая карта-схема района г. Двугорбой (Леонов, 1989) (б): 1 ‒ обвально-осыпные отложения (Q4); 2 ‒ пемзовые туфы перевалов (Q4); 3 ‒ базальты Дайко-вой серии и вулкана Плоского (Q33); 4 ‒ базальты, андезибазальты, андезиты вулкана Мутнов-ского (Q33); 5 ‒ игнимбриты трещинных ареальных извержений вулкана Горелого (второй фазы) (а) и пемзовые туфы района Дачных терм (б) (Q32);6 ‒ андезиты, дациты, риолиты (а), базальты (б), их туфы и туфобрекчии (в) вулкана Двугорбого (Q23); 7 – базальты, андезиба-зальты, их туфы и туфобрекчии вулкана Скалистого (Q23); 8 ‒ базальты, их туфы и туфоб-рекчии вулкана Пальчик (Q23); 9 ‒ промежуточный комплекс туфоконгломератов, туфов и туфобрекчий (Q23); 10 – игнимбриты вулкана Горелого (первая фаза) (Q23); 11 ‒ разрывные нарушения с установленным вертикальным смещением (а), трещины (б); 12 ‒разведочные скважины (a), термопроявления (б); 13 ‒ элементы залегания пород (а), маркирующие границы внутри стратиграфических подразделений (б)

Изучаемые метасоматиты приурочены к древнему лавовому потоку г. Двугорбой, который был подвержен гидротермальной переработке. Гидротермальная активность (в виде горячих и холодных источников, фумарол) в настоящее время отсутствует. Приповерхностные метасоматиты представлены опалитами, кварцем, халцедоном и различными видами глин . Вмещающие (неизмененные) породы – дацитами и андезитами.

Методика исследования

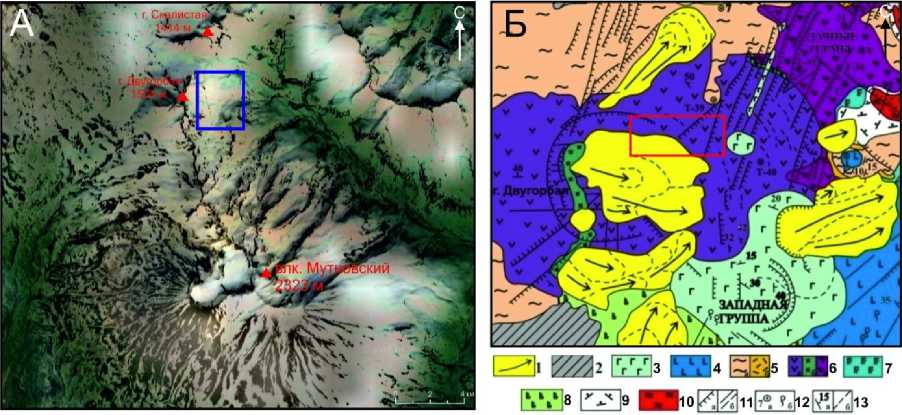

Геологическое опробование выполнено в ходе полевых работ 2010 – 2012, 2014 гг., схема опробования приведена на рис. 2.

Для изучения пород применены методы минералогии, петрографии; проведены рентгенофазовый и рентгенофлуорес- центный анализ. Количество проанализированных образцов – 15.

Рис.2. Схема опробования исследуемых пород (северо-восточный склон горы Двугорбой). Крупным пунктиром показана площадь опробования, мелким – маршрут отбора проб

Фазовый состав пород изучался с помощью качественного рентгенофазового анализа. Для изучения образцов были ис- пользованы физико-химические методы исследования – дифрактометрия и инфракрасная спектроскопия, а также оборудование Аналитического центра ИВиС ДВО РАН.

Дифрактограммы получены на рентгеновском дифрактометре XRD-7000 MAXima (Shimadzu, Япония). Режим съемки непрерывный, излучение Cu K α , напряжение 30 кВ, ток 30 мА, интервал углов 2θ 6-70º. Скорость сканирования 1º/мин, шаг сканирования 0,05º, экспозиция в точке 3 сек. При съемке используется система по-ликапиллярной оптики.

Химический состав пород изучался с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра (Pioneer, Bruckner).

Состав минералов определялся в аналитических центрах института геологии Коми НЦ УрО РАН и ИВиС ДВО РАН на сканирующих электронных микроскопах VEGA 3 TESCAN. Режим съемки – ускоряющее напряжение катода 20 кВ.

Результаты исследований

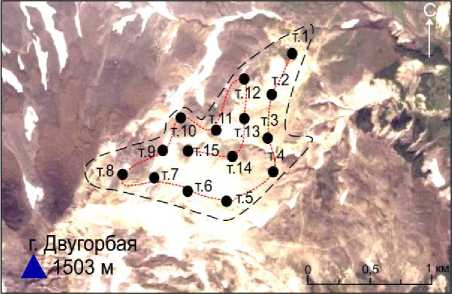

По результатам рентгенофазового анализа образцы представляют собой смесь опала, кварца, алунита, каолинита (рис. 3).

Рис. 3. Дифрактограммы представительных образцов: Ka – каолинит (аноксит); Alu – алунит; Q – кварц; Op – опал

Также обнаружен минерал грейгит (?) (Fe4+Fe2+2S4), который относится к тиошпинели из группы линнеита. Характерные примеси – Ni (до 20 %), Cr, Mn и др. Микроскопически он представлен в виде мелких зерен, октаэдрических кристаллов, зернистых агрегатов, скопления кристал- лов. Широко распространен в осадочных породах, но встречается и в низкотемпературных гидротермальных месторождениях, и в отложениях современных горячих источников (Skinner et al., 1964).

По результатам рентгенофлуоресцентного анализа метасоматиты обогащены V (до 398 г/т), Cr (до 814 г/т), Sr (до 630 г/т), Ba (до 1799 г/т) (табл. 1).

Таблица 1. Содержание микрокомпонентов в гидротермальных метасоматитах, г/т

|

№ пробы |

V |

Cr |

Sr |

Ba |

|

1 |

– |

– |

454 |

– |

|

2 |

– |

– |

421 |

– |

|

3 |

– |

– |

528 |

– |

|

4 |

– |

– |

273 |

– |

|

5 |

– |

– |

313 |

– |

|

6 |

– |

– |

630 |

– |

|

7 |

0 |

0 |

71 |

83 |

|

8 |

398 |

48 |

228 |

769 |

|

9 |

368 |

48 |

90 |

656 |

|

10 |

390 |

35 |

217 |

1799 |

|

11 |

364 |

213 |

220 |

53 |

|

12 |

164 |

52 |

62 |

319 |

|

13 |

129 |

36 |

329 |

442 |

|

14 |

165 |

29 |

253 |

570 |

|

15 |

13 |

814 |

3 |

84 |

По исследованиям гидротермальных метасоматитов на сканирующем микроскопе (VEGA TES SCAN) выделены два типа пород.

Первый тип – вмещающие горные породы, в значительной степени гидротермально переработанные, в них обнаружены следующие минеральные включения.

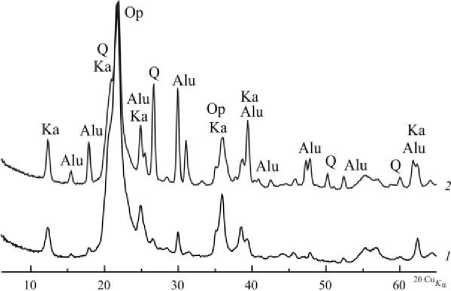

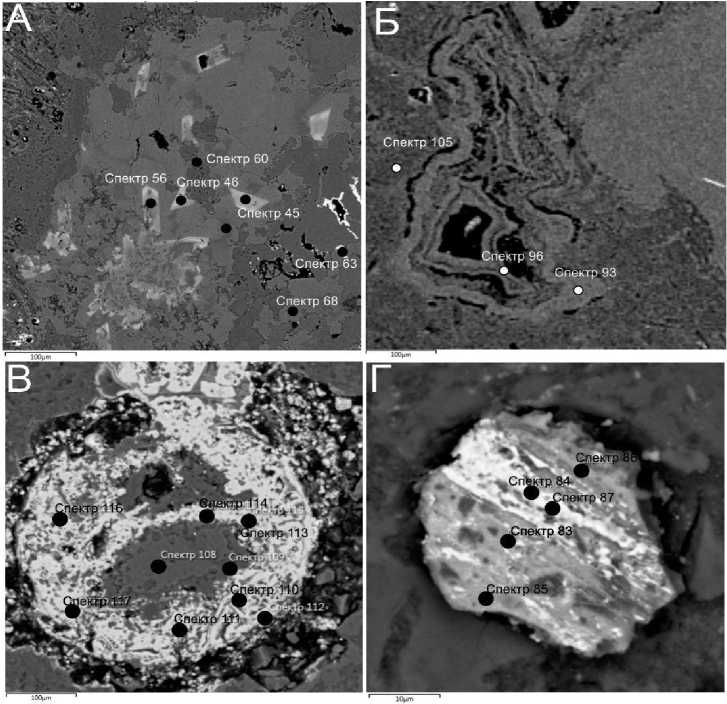

Каолинит представлен в виде сплошной массы. Отмечено повышенное содержание SiO 2 , такая разность минерала называется анокситом (рис. 4,а).

Алунит с примесью Na (натроалунит). Имеет своеобразную таблитчатую или листовую форму, размером более 100 мкм (рис. 4,а).

Плагиоклазы образуют мелкие зерна размером до 100 мкм вытянутой прямоугольной или таблитчатой формы. Заме- щены алунитом, отмечается повышенное содержание Ba и V. Количество Ba превышает (иногда в несколько раз) количество V. Примеси – Ce и Sc (рис. 4,а).

Кварц (халцедон) – содержание SiO 2 достигает 95,8 вес. %. Встречен в виде концентрических зональных секреций (рис. 4,б).

Опал встречается в виде единичного включения в ассоциации нескольких минералов, вероятно, алунита и аноксита. Количество SiO2 – 68,8 вес. %, H2O – около 15 вес. %, в качестве примеси присут- ствуют Al2O3 – 13,7, SO3 – 9,4, K2O – 2,5, TiO2 – 1,0 вес. % (рис. 4,в).

Группа минералов железа представлена магнетитом, титаномагнетитом и грей-гитом.

Магнетит обнаружен в виде мелких зерен неправильной формы, размером до 20 мкм. Для некоторых магнетитов характерно наличие структур распада твердых растворов, фиксируемых вростками ильменита («ильменитовая решетка») (рис. 4,а).

Рис. 4. Натроалунит, аноксит, плагиоклазы (а); секреция халцедона (б); титаномагнетит в виде сферолита (в); грейгит (?) (г)

Титаномагнетит выявлен в виде зерен сферолитовой формы размером более 300 мкм. Ядро кристалла (темная фаза) представлено натроалунитом (примесь Fe и V), опал (?); по краям (светлая фаза) отмечен собственно титаномагнетит с примесями Al 2 O 3, SO 3 , K 2 O, TiO 2 (рис. 4,в).

Грейгит (?) – обнаружен единичный минерал угловатой формы размером око- ло 40 мкм (рис. 4,г). Можно выделить две фазы – светлую и темную. Светлая фаза более однородная по составу, содержит FeO до 91 вес.%, NiO – до 10, 2 ,SO3 – до 0,5. Темная фаза отличается большим количеством примесей – Cr, Ti, W, Mn и других элементов (табл. 3).

Химический состав минеральных включений представлен в табл. 2 и 3.

Второй тип – полностью гидротермально переработанные породы . В них отмечены следующие минералы.

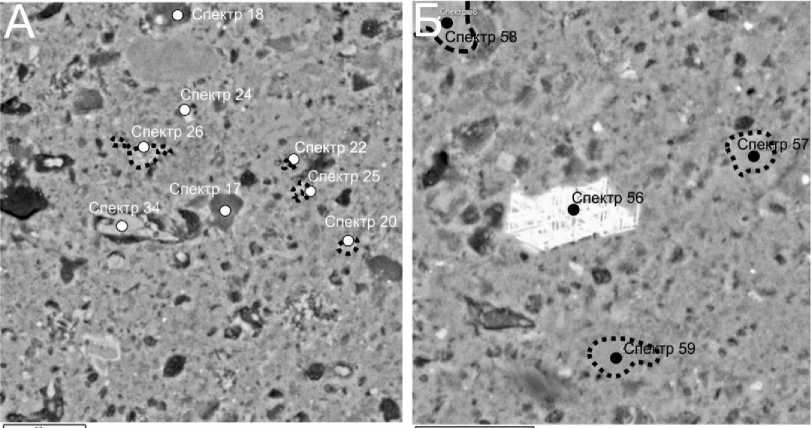

Кварц (халцедон) – содержание SiO 2 достигает 100 вес. %. Представлен в виде сплошной аморфной массы, иногда с примесью TiO 2 (рис. 5,а, б).

Алунит встречается в нескольких минеральных ассоциациях: натроалунит;

натроалунит с каолинитом; натроалунит с каолинитом с примесью Ba и Р (рис. 5,а).

Каолинит (аноксит) представлен в виде округлых зерен размером до 25 мкм (рис. 5,а).

Опал – содержание SiO 2 варьируется от 70,6 до 79,8 вес. %, H 2 O – около 15 вес. %, в качестве примеси присутствуют Al 2 O 3 – 9,1, TiO 2 – 0,44 вес. % (рис. 5,а).

Таблица 2. Химический состав проанализированных минералов (оксиды), вес. %

|

№ спектра |

Na 2 O |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

P 2 O 5 |

SO 3 |

K 2 О |

CaO |

TiO 2 |

V 2 O 5 |

BaO |

FeO |

Сумма |

Минерал |

|

45 |

- |

30,9 |

- |

6,8 |

27,4 |

5,6 |

- |

- |

3,3 |

10,0 |

- |

84,2 |

Плагиоклаз |

|

46 |

0,3 |

33,1 |

- |

3,1 |

33,3 |

6,9 |

- |

- |

2,2 |

4,8 |

- |

83,7 |

Плагиоклаз |

|

56 |

- |

34,2 |

- |

1,3 |

36,6 |

8,7 |

- |

- |

- |

2,5 |

- |

83,3 |

Плагиоклаз |

|

60 |

- |

16,3 |

70,2 |

- |

- |

- |

- |

0,4 |

- |

- |

- |

86,9 |

Аноксит |

|

63 |

- |

3,1 |

1,2 |

- |

2,1 |

- |

0,25 |

- |

- |

- |

64,0 |

70,9 |

Магнетит |

|

68 |

0,2 |

34,5 |

- |

- |

37,0 |

10,6 |

- |

- |

- |

- |

0,2 |

82,6 |

Натроалунит |

|

93 |

- |

- |

93,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

93,3 |

Кварц |

|

96 |

- |

- |

95,8 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

95,8 |

Кварц |

|

105 |

- |

19,7 |

70,7 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

90,4 |

Аноксит |

|

108 |

0,3 |

36,9 |

- |

- |

38,7 |

9,4 |

- |

- |

0,3 |

- |

0,6 |

86,2 |

Натроалунит |

|

109 |

- |

13,7 |

68,8 |

- |

9,4 |

2,5 |

- |

1,0 |

- |

- |

0,7 |

96,1 |

Опал |

|

110 |

- |

2,6 |

8,3 |

0,4 |

2,6 |

- |

- |

3,0 |

- |

- |

60,9 |

77,9 |

Титаномаг-нетит |

|

111 |

- |

2,4 |

2,4 |

0,4 |

2,5 |

- |

- |

7,4 |

- |

- |

62,7 |

77,8 |

« |

|

112 |

- |

2,6 |

2,1 |

0,3 |

2,6 |

- |

- |

2,1 |

- |

- |

66,1 |

75,8 |

« |

|

113 |

- |

2,6 |

1,9 |

- |

2,8 |

- |

- |

3,1 |

- |

- |

66,4 |

76,7 |

« |

|

114 |

- |

3,8 |

4,8 |

0,5 |

2,7 |

- |

- |

2,6 |

- |

- |

65,9 |

80,1 |

« |

|

116 |

- |

2,6 |

5,2 |

0,5 |

2,5 |

- |

- |

3,1 |

- |

- |

64,9 |

78,9 |

« |

|

117 |

- |

2,3 |

6,7 |

0,5 |

2,4 |

- |

- |

1,1 |

- |

- |

62,7 |

75,7 |

« |

Таблица 3. Химический состав грейгита (?) (оксиды), вес.%

|

№ спектра |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

SO 3 |

K 2 О |

CaO |

TiO 2 |

Cr 2 O 3 |

MnO |

FeO |

NiO |

MoO 2 |

WO 3 |

Сумма |

|

83 |

0,8 |

6,7 |

13,6 |

0,9 |

0,6 |

1,7 |

0,5 |

25,0 |

1,2 |

44,4 |

1,6 |

- |

- |

96,9 |

|

84 |

- |

- |

3,9 |

- |

- |

0,3 |

- |

6,3 |

- |

88,1 |

10,8 |

1,0 |

- |

110,3 |

|

85 |

0,9 |

8,2 |

16,4 |

0,6 |

0,7 |

2,2 |

0,6 |

27,3 |

1,4 |

37,7 |

1,0 |

- |

1,3 |

98,3 |

|

86 |

0,8 |

7,9 |

15,3 |

0,8 |

0,6 |

1,7 |

0,6 |

23,8 |

1,1 |

38,7 |

1,2 |

- |

- |

91,9 |

|

87 |

- |

1,1 |

2,0 |

0,5 |

- |

0,4 |

- |

8,3 |

- |

91,0 |

10,4 |

- |

- |

113,7 |

Группа минералов железа представлена титаномагнетитом со структурами распада твердых растворов («ильменитовая решетка») (рис. 5,б). В качестве примеси содержит небольшое количество ванадия (до 0,9 вес.%). Химический состав минеральных включений представлен в табл. 4.

Обсуждение результатов

Исследованы минеральные включения в гидротермальных метасоматитах, приуроченные к Мутновской гидротермальной системе. Чтобы уточнить условия их образования, следует выявить минералогические и химические характеристики системы. По И.Б. Словцову (1994), она относится к высокотемпературному типу (150 °С) с двухфазовой циркуляцией (па- рово-жидкой) гидротермальных растворов.

Рис. 5. Опал, каолинит, алунит, кварц (а); титаномагнетит с ильменитовой решеткой, кварц (б)

Таблица 4. Химический состав проанализированных минералов (по элементам), вес. %

|

№ спектра |

Na 2 O |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

P 2 O 5 |

SO 3 |

K 2 О |

CaO |

TiO 2 |

V 2 O 5 |

BaO |

FeO |

Сумма |

Минерал |

|

17 |

- |

9,1 |

70,6 |

- |

- |

- |

- |

0,2 |

- |

0,5 |

- |

80,4 |

Опал |

|

Сп.18 |

- |

10,1 |

79,8 |

- |

0,8 |

0,2 |

- |

0,4 |

- |

0,3 |

- |

91,4 |

Опал |

|

20 |

1,0 |

36,5 |

6,0 |

0,9 |

37,4 |

8,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

90,1 |

Натроалунит |

|

22 |

0,6 |

29,5 |

22,8 |

- |

31,4 |

6,8 |

- |

- |

- |

- |

- |

90,9 |

Натроалунит + каолинит |

|

24 |

0,4 |

24,9 |

42,56 |

4,5 |

16,2 |

2,9 |

1,2 |

- |

- |

- |

1,0 |

93,6 |

Каолинит + натроалунит |

|

25 |

0,4 |

24,9 |

31,9 |

1,0 |

25,2 |

5,2 |

- |

- |

- |

- |

0,4 |

89,0 |

Натроалунит + каолинит |

|

26 |

0,6 |

32,5 |

5,0 |

3,2 |

32,8 |

6,8 |

0,6 |

- |

- |

0,4 |

1,2 |

83,1 |

Натроалунит |

|

34 |

0,3 |

1,0 |

100,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

101,5 |

Кварц |

|

56 |

- |

2,3 |

18,7 |

0,3 |

0,8 |

- |

- |

21,4 |

0,9 |

- |

39,0 |

83,3 |

Титаномагнетит |

|

Сп.57 |

- |

1,1 |

98,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

99,1 |

Кварц |

|

Сп.58 |

- |

- |

99,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

99,4 |

Кварц |

|

59 |

- |

2,2 |

93,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

95,6 |

Кварц |

В результате взаимодействия «раствор-порода» формируется пропилит-аргиллизитовая формация с минеральными фациями. В Мутновской гидротермальной системе выделены две фациальные приповерхностные обстановки (Словцов, 1994):

Монтмориллонитовая-пиритовая с опалом приурочена к местам выходов гидротерм на поверхность в виде парогазовых струй с Т=98-110 °С;

Каолинит - алунит - опаловая с гид-роокислами железа приурочена к местам выхода гидротерм на поверхность в виде горячих источников и грязевых котлов сульфатно-натриевых кислых (рН = 2,6 – 3) дегазированных растворов.

Исследуемые породы относятся ко второй фациальной обстановке.

Изучаемые метасоматиты разделены на две группы – частично гидротермально изменённые и полностью гидротермально измененные породы.

Для каждой из групп характерны общие минералы – каолинит (аноксит), алунит, натроалунит, кварц, опал. Соответ- ственно эти минералы могут характеризовать общую обстановку формирования данных пород.

По результатам исследований в районе горы Двугорбой происходила интенсивная разгрузка термальных кислонейтральных низкотемпературных вод (рН 2-7, t= 80-100°C). Алунит, Na-алунит образуются в кислых низкотемпературных гидротермальных водах (рН ≤3, t= 100-150°C); аноксит, кварц, опал – в кисло-нейтральных гидротермальных средах (рН 3-7, t= 50-100°C) (Главные гидротермальные минералы и их значение, 2009). На этот факт указывают физикохимические параметры ближайших термальных источников – Северо-Мутнов-ских (западная и восточная группы). Температура и рН варьируют от 90 до 96 °C, 2,5 – 7,8 соответственно (Вакин, Кирсанов, 1976). Это предположение о физикохимических условиях подтверждают выявленные минералы, которые относятся именно к каолинит-алунит-опаловой приповерхностной фации, т.е. приуроченные к разгрузке серно-кислотных термальных вод (Словцов, 1994).

Соответственно для каждой из групп пород характерны свои минеральные особенности и преобразования.

В первой группе (частично измененные породы) выявлены плагиоклазы, замещенные алунитом. Плагиоклазы, вероятно, представлены K-Na полевыми шпатами (ортоклаз, санидин), которые встречаются во вмещающих средних и кислых вулканических породах данного района (Чащин, Мартынов, 2011).

Группа минералов железа (магнетит и титаномагнетит) – возможно, большинство обнаруженных включений – образовались во вмещающих породах, поскольку в лавах среднего и кислого состава они являются главными рудными минералами. Но иногда (как, например, обнаруженный «шарик» титаномагнетита) они могут образовываться в результате гидротермального воздействия на вмещающие породы (Главные …, 2009; Рычагов и др., 1996).

По мнению ученых (Большаков, Доло-тов, 2012), грейгит является промежуточным продуктом процесса пиритизации осадка, происходящего при недостатке кислорода в восстановительных условиях, в которых наиболее стабильным минералом железа является пирит (FeS 2 ). Он формируется в приповерхностных условиях захоронения осадка (вблизи границы осадок–вода) как результат реакции ионов железа с сероводородом. Образование конечного продукта пиритизации – пирита – происходит при этом по цепочке: FeS (маккинавит, троилит) → FeS 1,1 (пирротин) → Fe 3 S 4 (грейгит) → FeS 2 (пирит). Следовательно, для фиксации в осадке грейгита или пирротина данная цепочка на одном из этапов должна быть разорвана. Наиболее часто полагают, что это может произойти при недостаточном количестве в осадке растворенного сульфата или органических веществ, например, из-за того, что вся органика будет поглощена сульфатредуцирующими бактериями. Это прервет процесс образования сероводорода, диагенетическая пиритизация остановится на промежуточной стадии, и вместо пирита образуется, например, грейгит.

В нашем случае грейгит образуется в низкотемпературных гидротермальных источниках, т. е. имеет уже изученные схожие условия формирования (Большаков, Долотов, 2012).

Во второй группе пород включения (полностью гидротермально-измененные) представлены лишь одним набором рудных минералов – оксидами железа (тита-номагнетит). Условия их формирования схожи с условиями формирования минералов железа из первой группы пород, но, возможно, что вторичные гидротермальные процессы играют первостепенную роль.

Выявлены геохимические особенности каждой из групп метасоматитов. В первой группе обнаружены K-Na полевые шпаты, содержащие Ba и V. Но барий и ванадий крайне редко образуют минеральные соединения (эти минералы имеют совершенно иные условия формирования), по- тому что их атомный и ионный радиусы сильно различаются. В нашем случае, возможно, произошла их дифференциация – барий выявлен в алуните и каолините (аноксит), которые, в свою очередь, заместили плагиоклазы, а ванадий перешел в кристаллические решетки минералов группы железа (титаномагнетита, магнетита). Эта ситуация выявлена во второй группе гидротермальных метасоматитов.

Ортоклазы, как известно, отличаются повышенным содержанием Ba, они выявлены в коренной породе (андезит, дацит) (Бетехтин, 1950; Чащин, Мартынов, 2011). Ванадий, вероятно, извлечен из коренных горных пород в результате воздействия серно-кислых растворов и перешел в глинистые минералы и силикаты (Набоко, 1959). Коренные породы среднего и кислого состава обогащены ванадием, среднее содержание варьирует в пределах 100500 г/т (Чащин, Мартынов, 2011).

Оксиды железа образуют самостоятельные минералы – титаномагнетит, магнетит. В виде примеси наблюдаются в опале и алуните (до 0,7 вес.%). Обычно извлекаются из коренных пород кислыми гидротермальными водами (Главные гидротермальные минералы и их значение, 2009).

Такие элементы, как хром, никель, молибден, вольфрам, входят в состав минерала грейгита в виде примесей. В исходных породах (андезитах и дацитах) данные элементы обнаружены в очень малых количествах (среднее содержание не превышает 13 г/т). Возможно, произошло привнесение данных элементов с раствором из глубины.

Стронций присутствует в продуктах реакций серно-кислых растворов (анок-сит, алунит) и коренных горных пород Он не образует каких-либо отдельных минералов, находится в рассеянном виде в породах (по данным РФА), легко сорбируется продуктами гидролиза (Набоко, 1959).

Выводы

Физико-химические условия формирования изучаемых групп пород – рН 2-7; t = 80-100C° (низкотемпературные кислонейтральные гидротермальные источники). Породы относятся к каолинит-алунит-опаловой приповерхностной фации разной степени гидротермальной переработки.

Обнаруженные минеральные включения в породах, а также их геохимические особенности свидетельствуют о преобладании серно-кислотного выщелачивания, которое воздействует как на коренные породы, так и на первично гидротермально переработанные.

Изучаемые гидротермальные приповерхностные метасоматиты северовосточного склона г. Двугорбой обогащены различными элементами, в том числе металлами.

За помощь в проведении исследований авторы выражают благодарность сотрудникам Инст итута вулканологии и се йсмологии ДВО РАН Р’.Л. Дунин-Барковскому В.М. Чубарову, М.А. Назаровой. Они также благодарны Т.В. Мостовой за предоставленные материалы.

Исследования были проведены по программе научно-исследовательских работ, выполняемых в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в рамках государственного заказа 2012 г. (регистрационный номер НИР: 5.3799.2011).

Список литературы Условия образования минеральных включений в гидротермальных метасоматитах г. Двугорбой, Южная Камчатка

- Бетехтин А. Г. Минералогия. М.: Госгеолиз-дат, 1950. 956 с

- Большаков В. А., Долотов А. В. Магнитные свойства грейгита из отложений позднего неоплейстоцена Северного Каспия//Физика Земли. 2012. Т.6. С. 56-73

- Вакин Е. А., Кирсанов И. Т. Термальные поля и горячие источники Мутновского вулканического района//Гидротермальные системы и термальные поля Камчатки. Владивосток, 1976.С. 85-114

- Главные гидротермальные минералы и их значение/под ред. В.И. Белоусова; Отдел геотермальной и рудной Служб Кингстон Моррис Лимитед. 2009.40 с

- Леонов В. Л. Структурные условия локализации высокотемпературных гидротерм. М.: Наука, 1989. 104 с

- Набоко С. И. Вулканические эксгаляции и продукты их реакций. М.: Изд. АН СССР, 1959. 304 с

- Набоко С. И. Паужетские гейзеры//Бюллетень вулканологической станции. М.,1954. №22. C. 30-38

- Набоко С. И., Пийп Б. И. Современный метаморфизм вулканических пород в районе Паужетских гидротерм (Камчатка)//Тр. Лаб. Вулканологии. М.,1961. Вып. 19. C. 99-114

- Набоко С. И., Карпов Г.А., Розникова А.П. Гидротермальный метаморфизм пород и минералообразование//Паужетские горячие воды на Камчатке. М., 1965. C. 76-119

- Петрова В.В. Низкотемпературные вторичные минералы и их роль в литогенезе (силикаты, алюмосиликаты, гидроксиды).М.: ГЕОС, 2005. 240 с

- Рычагов С.Н., Главатских С.Ф., Сандимирова Е.Н. Рудные и силикатные магнитные шарики как индикаторы структуры, флюидного режима и минерало-рудообразования в современной гидротермальной системе Баранского (о-в Итуруп)//Геология рудных месторождений. 1996. Т. 38, № 1. С. 31-40

- Словцов И.Б. Минералого-геохимические критерии физико-химических условий в недрах геотермальных месторождений: на примере Мутновского геотермального месторождения, Камчатка: автореф. дис.... канд. геол. -мин. наук. М., 1994. 29 с

- Чащин А.А., Мартынов Ю.А. Петрология пород вулканов Горелый и Мутновский (Южная Камчатка). Владивосток: Даль-наука, 2011. 270 с

- Skinner B.J., Erd R.C., Grimaldi F.S. Greigite, the thio-spinel of iron, a new mineral//American Mineralogist. 1964. Vol. 49. P. 543-555