Условия образования золотого оруденения в минерализованных зонах рудопроявления Ягодное по данным хлоритовой геотермометрии (кряж Манитанырд, Полярный Урал)

Автор: Т.П. Майорова, Л.И. Ефанова

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (366), 2025 года.

Бесплатный доступ

В золотоносной зоне рудопроявления Ягодное установлен характер метасоматических изменений вмещающих пород, химический состав хлорита и условия его образования. Минеральный состав и текстурно-структурные особенности метасоматитов позволяют отнести их к пропилитам эпидот-хлоритовой субфации. Микроскопическое описание шлифов выполнялось на оптическом микроскопе Nikon Eclipse LV 100 ND. Состав хлорита определен на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионным спектрометром Oxford Instruments X-Max. По химическому составу изученный хлорит соответствует клинохлору. Температура образования минерала оценена с помощью хлоритового геотермометра. Клинохлор (пикнохлорит), ассоциирующий с метакристаллами пирита, образовался в температурном интервале 306—235 °C. Клинохлор (пеннин) установлен только в виде единичных включений в пирите, существенно обогащен Si; температура его образования 185—157 °C. Тесная ассоциация хлорита с метакристаллами золотоносного пирита свидетельствует об их одновременном образовании в течение единого метасоматического процесса при 306—157 °C с пиком температуры 306—235 °C.

Золоторудное проявление, минерализованная зона, клинохлор, хлоритовая геотермометрия, температура кристаллизации, кряж Манитанырд, Полярный Урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149148825

IDR: 149148825 | УДК: 553.2:550.836(234.851) | DOI: 10.19110/geov.2025.6.1

Текст научной статьи Условия образования золотого оруденения в минерализованных зонах рудопроявления Ягодное по данным хлоритовой геотермометрии (кряж Манитанырд, Полярный Урал)

Минералы группы хлорита (Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Al)12 [(Si, Al)8O20](OH)16 широко распространены на месторождениях разных типов и часто тесно связаны с процессами рудообразования (Шафигуллина и др., 2020; Zang, Fyfe, 1995; Wang et al., 2022). Хлориты характеризуются широкими вариациями кристаллохимиче- ского и химического состава, которые зависят от состава вмещающих пород и физико-химических условий образования, коррелируя с температурой, фугитивностью серы и кислорода (Martinez-Serrano, Dubois, 1998; Hydrous phyllosilicates…,1991). В связи с этим хлорит широко используется как эффективный геотермометр для расчета температур образования ме-

таморфических пород и гидротермальных преобразований, сопровождающих процессы рудообразования (Inoue, Kurokawa, Hatta, 2010; Cathelineau, Neiva, 1985; Cathelineau, 1988; Kranidiotis, MacLean, 1987; Jowett, 1991).

С целью выяснения условий формирования золотого оруденения, связанного с метасоматическими изменениями вмещающих пород в минерализованных зонах рудопроявления Ягодное, нами изучен петрографический состав вмещающих пород, химический состав хлоритов и определена температура их кристаллизации.

Геологическая ситуация

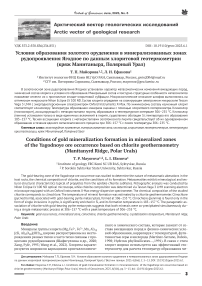

В центральной части кряжа Манитанырд в пределах линейно вытянутой тектонической структуры ССВ-простирания, названной Нияюской рудной зоной (Ефанова, 2020), расположены золоторудные проявления Нияхойское-1, Нияхойское-2, Ягодное, Верхне-нияюское-1, Верхнелекелецкое и мелкое (по запасам) месторождение Верхненияюское-2, а также многочисленные пункты минерализации (рис. 1).

Ранее основное внимание уделялось изучению зо-лотомышьяково-сульфидных проявлений кварцевожильного типа (месторождение Верхненияюское-2,

Рис. 1. Геологическое строение и золоторудные проявления Манитанырдского района (Государственная…, 2013 с дополнениями): 1 — четвертичные отложения; 2 — манитанырдская серия нерасчлененная (верхний кембрий – нижний ордовик); 3 — енганепэйская* свита (верхний венд – нижний кембрий); 4 — бедамельская серия нерасчлененная (верхний рифей – венд). Интрузивные образования: 5 — леквожский комплекс: оливиновые габбро и долериты, пикродолериты; 6 — кызыгейский комплекс: диориты, гранодиориты, плагиограниты; 7 — нижнебедамельский комплекс: габбро, габ-бро-долериты; 8 — нияюский комплекс: диориты, гранодиориты, плагиограниты; 9 — енганепэйский комплекс: серпентиниты апоперидотитовые, апопироксенитовые; 10 — тектонические покровы; 11 — разрывные нарушения: а — достоверные, b — предполагаемые; 12 — Нияюская рудная зона; 13 — золоторудные месторождения (а) и проявления (b)

Fig. 1. Geological structure and gold ore occurrences in the Manitanyrd region (State Geological Map…, 2013 with additions): 1 — Quaternary deposits; 2 — undivided Manitanyrd series (Upper Cambrian – Lower Ordovician); 3 — Enganepe suite (Upper Vendian – Lower Cambrian); 4 — undivided Bedamel series (Upper Riphean – Vendian). Intrusions: 5 — Lekvozhsky complex: olivine gabbro and dolerites, picrodolerites; 6 — Kyzygeiskii complex: diorites, granodiorites, plagiogranites; 7 — Lower Bedamel complex: gabbro, gabbro-dolerites; 8 — Niyayu complex: diorites, granodiorites, plagiogranites; 9 — Enganepe complex: serpentinites apoperidotite, apopyroxenite; 10 — overthrust nappes; 11 — faults: а — proved, b — probable; 12 — Niyayu ore zone; 13 — gold ore deposits (а) and occurrences (b)

* На геологической карте листа Q-41-V, VI масштаба 1 : 200 000 эта свита названа «енганэпэйская»

проявления Нияхойское-2, Верхнелекелецкое) (Вахрушев, Макаров, 1986; Сазонов и др., 2001; Кузнецов и др., 2011; Майорова, Ефанова, 2019; Майорова и др., 2022). Однако в последние годы в Манитанырдском районе выявлены зоны прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации во вмещающих породах (тип минерализованных зон), представляющие особый интерес для дальнейшего исследования, поскольку оценка их золотоносности позволяет увеличить ресурсный потенциал территории на коренное золото (Ефанова и др., 2020). Золоторудные объекты локализуются в позднерифей-ско-раннекембрийских вулканогенных и вулканогенно-осадочных породах бедамельской серии и енгане-пэйской свиты, которые с угловым и стратиграфическим несогласием перекрыты более поздними образованиями палеозойского возраста. На рудопроявлениях кварцево-жильного типа околорудные изменения наиболее ярко проявлены в вулканитах основного состава и выражены ранней пропилитизацией, сопровождающейся появлением эпидот-актинолит-кварц-альбит-хлоритовых минеральных парагенезисов (Вахрушев, Макаров, 1986; Сазонов и др., 2001). Рудная минерализация этого этапа представлена кварцевыми жилами с ранним пиритом и арсенопиритом с тонкодисперсным золотом. Позднее пропилитизированные породы подверглись кварц-серицитовому и кварц-серицит-карбонатному метасоматозу березит-лиственитовой формации, который сопровождался появлением наложенной сфалерит-галенитовой ассоциации с самородным золотом (Вахрушев, Макаров, 1986; Сазонов и др., 2001).

Рудопроявление Ягодное расположено в среднем течении руч. Ниявож в районе его паукообразной развилки и локализуется в вулканогенно-осадочных породах енганепэйской свиты позднего венда – раннего кембрия. Оно обнаружено при заверке комплексной литогеохимической аномалии по вторичным ореолам рассеяния со средним содержанием Au 0.019 г/т и сопутствующими As, Mo, Pb, Ag. В штуфных пробах, отобранных из элювиально-делювиальных щебнисто-мелкоглыбовых отложений с суглинистым заполнителем мощностью 0.8–2.0 м, содержание золота колебалось от следовых значений до 11.1 г/т. При оценке аномалии буровыми скважинами подсечены 2 зоны пири-тизированных туфопесчаников и туфоалевролитов мощностью около 10 и 30 м. В них установлены интервалы с содержанием золота, достигающим промышленных значений. На поверхности минерализованная зона прослежена на протяжении около 200 м. Визуально она выделяется буровато-рыжей окраской пород, их высокой дислоцированностью, развитием участков катаклаза и милонитизации. Рудная минерализация представлена вкрапленностью окисленного пирита, содержание которого не превышает 1–2 об. %.

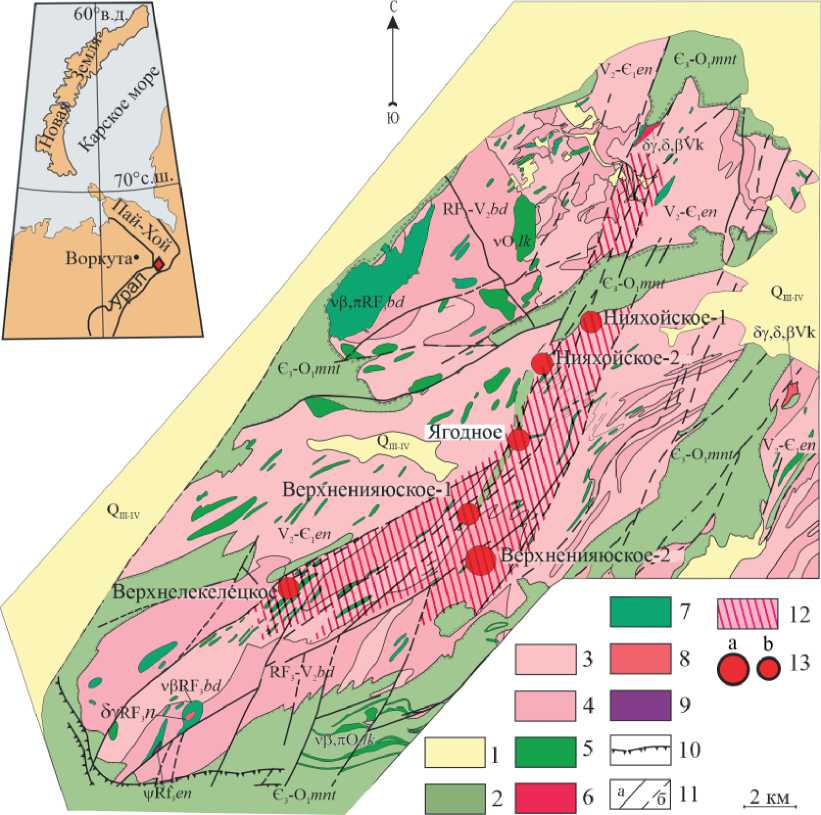

В минерализованной зоне поисковый интерес представляет интервал мощностью 14.2 м, в котором среднее содержание золота составляет 0.6 г/т на истинную мощность 11.5 м, при вариациях от 0.15 до 1.11 г/т (рис. 2). Минералогическим анализом прото-лочных проб установлено наличие невесового золота в количестве от 1 до 21 знаков. Размер золотин — от 0.1 × 0.1 до 0.5 × 0.5 мм, они часто находятся в сростках с кварцем, а в зоне окисления — с гидроксидами железа.

Основное внимание в данной статье уделено золотоносному интервалу минерализованной зоны ру-допроявления.

Материалы и методы

Во время полевых работ 2008 г. на рудопроявле-нии Ягодное отобраны бороздовые, точечные, задир-ковые пробы (весом 5–12 кг), по которым проведен атомно-абсорбционный анализ на Au в Центральной лаборатории ЗАО «Миреко» (Сыктывкар). Последующие петрографические и минералогические исследования проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Микроскопическое описание шлифов выполнялось на оптическом микроскопе Nikon Eclipse LV 100 ND. Состав минералов определялся в аншлифах на электронном микроскопе TescanVega 3 LMH (Tescan, Чехия) с энергодисперсионным спектрометром X-Max 50 Oxford Instruments (аналитики Е. М. Тропников, А. С. Шуйский). Напряжение 20 кВ, ток пучка 30 нA, диаметр пучка 2 мкм, время набора спектров 60–80 сек (600 тыс. импульсов). В качестве стандартов использовались следующие эталоны: чистые металлы для Fe, Mn, Cr, Ti; оксиды для Mg, Al, Si; KBr для K; минералы — волластонит для Ca, SiO2 для кислорода. Погрешность определения (мас. %): 0.15 — Fe, 0.1 — Mg, 0.1 — Al, 0.1 — Si, 0.05 — Mn, 0.1 — Ca; 0.04 — Cr, 0.04 — Ti.

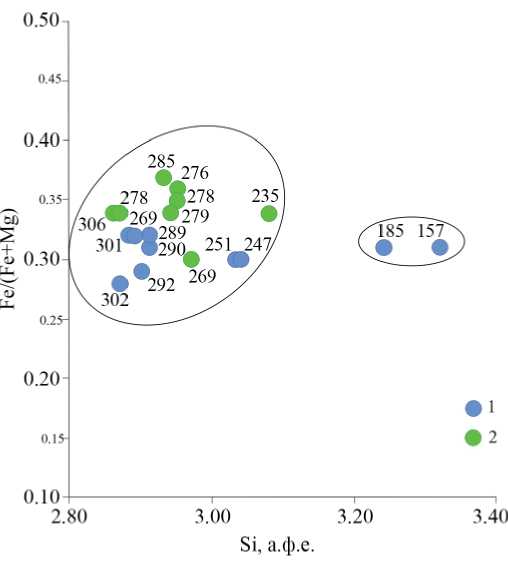

Структурные формулы хлорита рассчитаны на основе O10(OH)8 (половина структуры — half-cell structure), а Fe рассматривается как Fe2+ (Zane, Weiss, 1998). Названия минералов группы хлорита приводятся в двух вариантах — по принятой в настоящее время номенклатуре (Bailey, 1980; Wiewiora, Weiss, 1990) и с указанием их специальных названий (по Hey, 1954), которые до сих пор широко используются в отечественной и зарубежной литературе. Для визуализации составов хлорита и температур его образования также использована классификационная диаграмма Si — (Fe/ Fe+Mg) (Hey, 1954).

Оценка температурного режима отложения хлорита выполнена с использованием данных для эмпирического хлоритового геотермометра, основанного на количестве тетраэдрического алюминия (AlIV) и мольной доле железа X(Fe), между которыми была установлена линейная зависимость от температуры (Cathe-lineau, Neiva, 1985; Cathelineau, 1988). Затем этот хлоритовый геотермометр был модифицирован с учетом поправки на повышение температуры при высоком соотношении (Fe/Fe+Mg) (Kranidiotis, MacLean, 1987; Jowett, 1991). Кроме того, А. Р. Котельниковым с соавторами (2012) проведена экспериментальная калибровка хлоритового геотермометра (Cathelineau, Neiva, 1985) при температуре 200–250 °С, Р = 0.5 кбар и для оценки температур предложены два уравнения, применимые в интервале 150–300 °С, одно из которых также использовано в нашей работе.

Полученные данные по химическому составу хлоритов рудопроявления Ягодное показывают, что они относятся к маложелезистым разновидностям, поэтому для расчета температуры их образования мы использовали следующие геотермометры (Cathelineau, 1988; Jowett, 1991; Котельников и др., 2012). Формулы для расчета температур приведены в таблице 1.

Рис. 2. Минерализованная зона рудопроявления Ягодное и распределение содержаний золота по результатам бороздового опробования: 1–3 — катаклазированные туфоалевросланцы (1), туфопесчаники (2), ортосланцы по вулканогенным породам основного состава (3); 4 — зоны лимонитизации; 5 — кварцевые жилы и прожилки; 6 — лимонитизированный пирит; 7 — место отбора проб; цветом показано содержание Au: красным — 0.7–1.7 г/т; зеленым — 0.2–0.6 г/т; синим — 0.02–0.08 г/т; 8 — элементы залегания сланцеватости

Fig. 2. Mineralized zone of the Yagodnoye ore occurrence and distribution of gold grades based on channel sampling results: 1, 2, 3 — cataclastic tuff siltstones (1), tuff sandstones (2), orthoschists on volcanic rocks of basic composition (3); 4 — limonitization zones; 5 — quartz veins and veinlets; 6 — limonitized pyrite; 7 — sampling location; Au grade is shown in color: red — 0.7–1.7 g/t; green — 0.2–0.6 g/t; blue — 0.02–0.08 g/t; 8 — schistosity bedding elements

Таблица 1. Формулы для расчета температур образования хлоритов

Table 1. Formulas for calculating the temperatures of chlorite formation

|

T1 °C= –61.92 + 321.98 AlIV |

(Cathelineau, 1988) |

|

T2 , °C = 319AlIVcor–69, где AlIVcor = AlIV+0.1(Fe/(Fe+Mg)) |

(Jowett, 1991) |

|

T3, °C =39.73 + 180.64*AlIV(±15) |

(Котельников и др., 2012) |

Результаты

Породы минерализованной зоны рудопроявления Ягодное представлены туфоалевросланцами (70 %), среди которых присутствуют единичные (1–2 м) прослои туфопесчаников (10–30 %) и ортосланцев по вулканогенным породам основного состава (5 %, мощностью 4–5 м). Многочисленные прожилки мощностью 0.2–0.3 м, редко 0.9–1 м выполнены ожелезненным молочно-белым кавернозным кварцем с ксенолитами вмещающих пород. В зальбандах прожилков встречаются эпидот и хлорит.

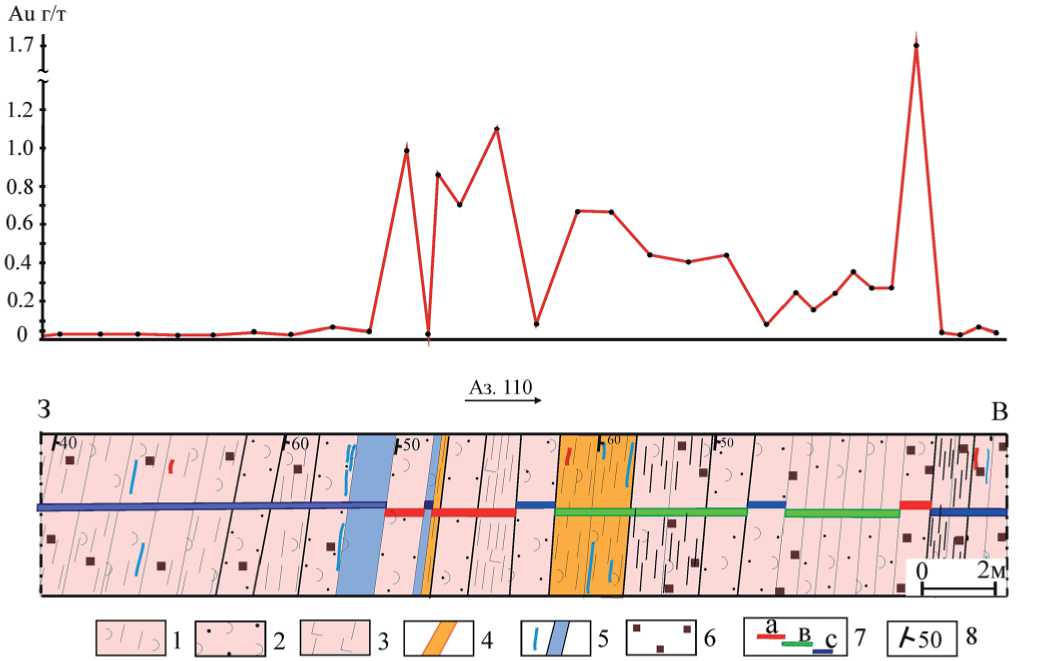

Золотоносный интервал приурочен к пиритизи-рованным актинолит-хлорит-серицит-альбитовым ортосланцам (рис. 2). Под микроскопом основная ткань породы сложена сланцеватым, неяснополосчатым, тонкозернистым фибролепидогранобластовым агрегатом, 6

состоящим из альбита — 60–65 %, хлорит-серицито-вого агрегата — 20–30 %, актинолита — 10–15 % с незначительным количеством лейкоксена, эпидота и титанита, единичными зернами апатита. На фоне мелкозернистого матрикса встречаются участки слабораз-ложенной стекловатой массы породы основного состава с агрегатным мелкозернистым пиритом (рис. 3, a).

Альбит слагает тонкозернистый агрегат с размером зерен 0.01–0.05 мм, на фоне которого выделяются длиннопризматические, лейстовидные (0.1–0.2 мм) и неяснотаблитчатые (0.3–0.7 мм) выделения.

Серицит совместно с хлоритом развит в виде неоднородного по составу агрегата параллельно ориентированных листочков размером до 0.05 мм.

Хлорит образует скопления между лейстами плагиоклаза или замещает роговую обманку, стекло эф- фузивных и цемент вулканогенно-обломочных пород, а также выполняет прожилки.

Актинолит встречается в виде тонкоигольчатых и игольчато-волокнистых выделений бледно-зеленого цвета, слагая самостоятельные или, вместе с хлоритом и серицитом, линзовидные скопления, или равномерно рассеян в агрегате альбита.

Эпидот и титанит образуют линзы и пятна среди хлорита или хлорит-актинолитового агрегата. Титанит редок, размер до 0.1 мм.

Отмечается присутствие единичных призматических кристаллов апатита размером 0.4–0.6 мм.

Таким образом, основной минеральный состав ортосланцев представлен ассоциацией новообразованных минералов: (эпидот) — актинолит + (хлорит + серицит) + альбит с агрегатным мелкозернистым пиритом.

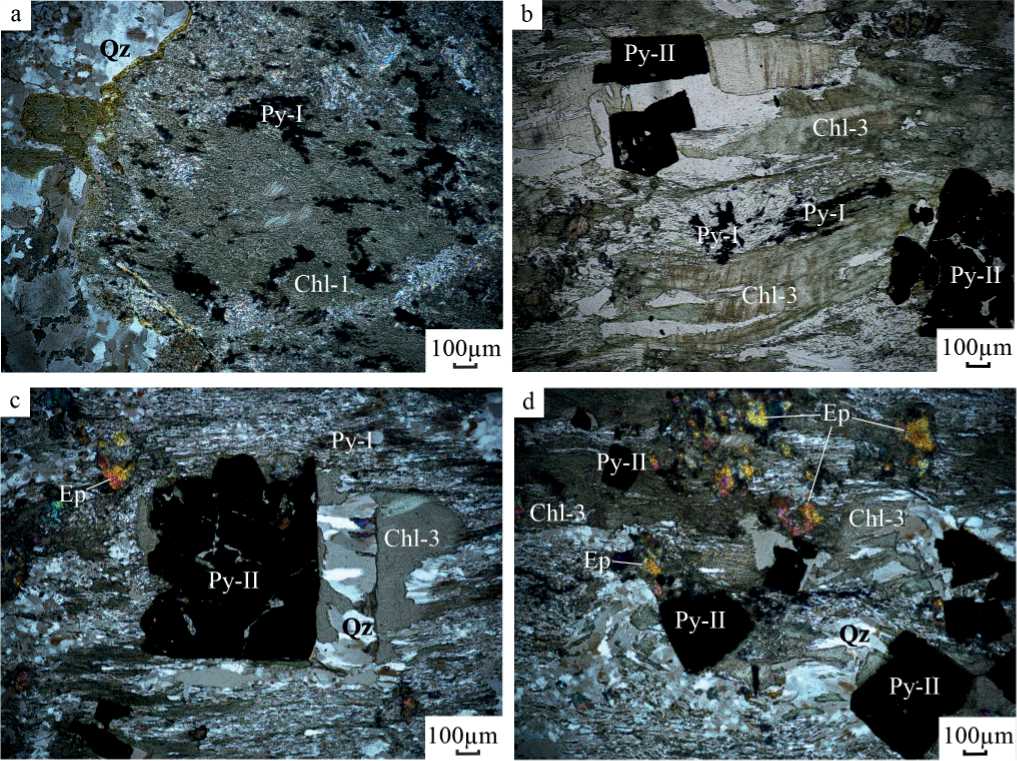

Вместе с тем на фоне мелкозернистой основной ткани породы наблюдаются участки (гнезда, линзы, полосы), сложенные средне- и крупнозернистым гра-нобластовым агрегатом кварц-альбит-хлоритового состава с эпидотом и крупными, хорошо ограненными кристаллами пирита (рис. 3, c, d; 4, a, c, d). Кристаллы пирита имеют размер от 0.1–0.3 мм до 1 см, насыщены микровключениями нерудных минералов (рис. 3, c, d; 4, a, c), их обрастает стебельчатый кварц, крупночешуйчатый хлорит, альбит, эпидот (рис. 3, a, b; 4, c, d).

Появление в тонкозернистой породе участков крупнозернистых гранобластовых агрегатов кварца, хлорита, альбита, эпидота, серицита в ассоциации с крупными кристаллами пирита свидетельствует о дальнейшем развитии метасоматического процесса. Состав метасоматитов: эпидот-альбит-хлорит-кварц + крупные метакристаллы пирита.

Рудным минералом в актинолит-хлорит-серицит-альбитовых ортосланцах минерализованной зоны является пирит. Пирит представлен двумя разновидностями: 1) распыленным в матриксе породы мелкозернистым агрегатом Py-I (рис. 3, a; b), 2) мелкими (0.01– 0.05 мм) до крупных (0.1–1 мм и выше) кристаллами и их сростками (Py-II), приуроченными к участкам крупнозернистых агрегатов кварц-альбит-эпидот- хлоритового состава (далее — метасоматиты) (рис. 3, c, d). Состав мелкозернистых агрегатов пирита (Py-I), распыленных в основной ткани породы, не определялся. Пирит метасоматитов (Py-II) относится к мышьякови-

Рис. 3. Актинолит-хлорит-серицит-альбитовый ортосланец с крупнозернистым агрегатом кварц-альбит-хлоритового состава с кристаллами пирита: a — реликт протолита основного состава со скоплениями мелкозернистого пирита; b, c, d — участки крупнозернистого строения с кристаллами пирита (шлиф 16108). a, c, d — фото с анализатором, николи полускре-щены; b — режим параллельных николей. Аббревиатуры минералов: Py — пирит, Chl — хлорит, Qz — кварц, Ep — эпидот

Fig. 3. Actinolite-chlorite-sericite-albite orthoschist with a coarse-grained aggregate of quartz-albite-chlorite composition with pyrite crystals: a — relict of protolith of basic composition with accumulations of fine-grained pyrite; b, c, d — areas of coarsegrained structure with pyrite crystals (thin section 16108). a, c, d — photo with analyzer, nicols are half-crossed; b — parallel nicols mode. Mineral abbreviations: Py — pyrite, Chl — chlorite, Qz — quartz, Ep — epidote

стой разновидности — As от 0.15 до 1.28 мас. %, по данным ICP-MS-анализа содержание Au в нем составляет 13.8 г/т, Ag — 2.16 г/т (Ефанова, Ковальчук, Майорова, 2024). В кристаллах пирита обнаружены субмикронные включения золота (размером около 1.5 мкм). Во вмещающих породах, разрушенных до рыхлой глинисто-слюдистой массы, установлены частицы самородного золота рудного облика размером 0.1–0.25 мм (Mayorova et al., 2023).

В минерализованной зоне по пространственному распределению и минеральной ассоциации идентифицированы 3 типа хлорита (Chl-1, Chl-2, Chl-3).

Хлорит (Chl-1) присутствует в основной ткани породы в составе тонкочешуйчатого хлорит-серицитово-го агрегата (рис. 3, a), встречается в виде микровключений в кристаллах пирита (Chl-2) (рис. 4, a–c) и совместно с кварцем образует более крупночешуйчатые агрегаты вокруг хорошо образованных кристаллов пирита (Chl-3) (рис. 3, c, d; 4, c, d). В последнем случае можно предполагать, что образование пирита и хлорита происходило одновременно при близкой температуре.

Проведено исследование химического состава включений хлорита (Chl-2) в кристаллах пирита и хлорита (Chl-3), обрамляющего кристаллы пирита в ме-тасоматите (рис. 3, 4, поле шлифа 16108). Состав хлорита основной массы породы (Chl-1) не определялся. Результаты анализа состава хлорита представлены в таблице 2. Полученные данные использованы для расчета температур образования хлорита, ассоциирующего с кристаллами пирита.

В целом химический состав хлорита включений и метасоматитов варьирует в узком диапазоне содержаний SiO2 и Al2O3: от 28.24 до 32.24 мас. % и от 17.77 до 21.45 мас. % соответственно (табл. 2). При этом состав двух включений хлорита в пирите существенно отличается повышенным содержанием SiO2 (32.13 и 32.24 мас. %) в том же диапазоне содержания Al2O3 (17.77 и 20.33 мас. %) (табл. 2, рис. 5). Содержание MgO изме-

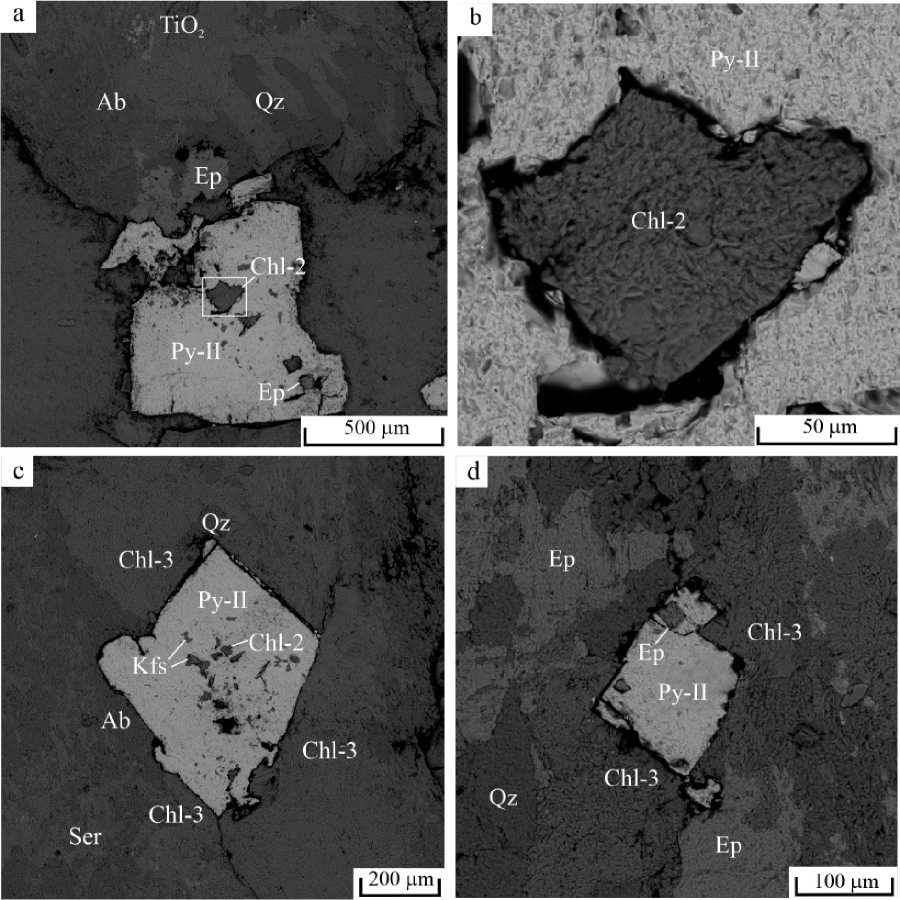

Рис. 4. Кристаллы пирита с микровключениями хлорита (а, b), калиевого полевого шпата (c), эпидота (а, d) в обрамлении крупнозернистого кварц-альбит-эпидот-хлоритового агрегата (шлиф 16108). BSE-изображения. Аббревиатуры минералов: Py — пирит, Chl — хлорит, Qz — кварц, Ep — эпидот, Ab — альбит, Kfs — калиевый полевой шпат, Ser — серицит

Fig. 4. Pyrite crystals with microinclusions of chlorite (a, b), potassium feldspar (c), epidote (a, d) in the frame of a coarse-grained quartz-albite-epidote-chlorite aggregate (section 16108). BSE images. Mineral abbreviations: Py — pyrite, Chl — chlorite, Qz — quartz, Ep — epidote, Ab — albite, Kfs — potassium feldspar, Ser — sericite

Таблица 2. Химический состав включений хлорита в зернах пирита и метасоматитах (мас. %) и рассчитанные температуры его образования

Table 2. Chemical composition of chlorite inclusions from pyrite grains and metasomatites (wt. %) and calculated temperatures of its formation

Включения хлорита в кристаллах пирита / Chlorite inclusions from pyrite crystals

|

№ обр. / Sample No. |

19 П |

22 П |

22а Кп |

24 П |

25 П |

16108 |

||||

|

№ ан. / Analyses No. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1-1 П |

2-1 П |

4-1 П |

5-2 П |

5-4 Кп |

|

SiO 2 |

29.42 |

28.70 |

32.13 |

28.24 |

29.63 |

28.73 |

30.57 |

28.65 |

28.43 |

32.24 |

|

TiO 2 |

^^^. |

^^^. |

^^^. |

^^^. |

1.41 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Al 2 O 3 |

19.47 |

18.99 |

17.77 |

19.21 |

16.48 |

21.14 |

19.43 |

21.45 |

20.72 |

20.33 |

|

FeO* |

18.85 |

17,47 |

15.61 |

17.63 |

16.42 |

17.86 |

16.76 |

15.34 |

15.41 |

16.03 |

|

MnO |

0.29 |

0.29 |

^^^. |

0.32 |

^^^. |

0.14 |

0.21 |

0.21 |

0.22 |

0.26 |

|

MgO |

22.00 |

22.01 |

19.24 |

21.44 |

21.66 |

21.04 |

22.4 |

22.10 |

21.53 |

20.08 |

|

CaO |

^^^. |

^^^. |

^^^. |

^^^. |

0.87 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

K 2 O |

^^^. |

^^^. |

1.55 |

^^^. |

0.34 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Сумма / Total |

90.01 |

87.45 |

86.30 |

86.84 |

86.81 |

88.91 |

89.37 |

87.75 |

86.31 |

88.94 |

Кристаллохимические коэффициенты в формуле хлоритов (расчет на 10 катионов) Crystallochemical coefficients in the chlorite formula (calculation for 10 cations)

|

Si |

2.91 |

2.91 |

3.32 |

2.89 |

3.04 |

2.88 |

3.02 |

2.87 |

2.90 |

3.24 |

|

Ti |

- |

- |

- |

- |

0.11 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Al |

2.27 |

2.27 |

2.16 |

2.31 |

1.99 |

2.49 |

2.27 |

2.53 |

2.49 |

2.40 |

|

Fe " |

1.56 |

1.48 |

1.35 |

1.51 |

1.41 |

1.49 |

1.39 |

1.29 |

1.32 |

1.34 |

|

Mn |

0.02 |

0.02 |

- |

0.03 |

- |

0.01 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

|

Mg |

3.24 |

3.33 |

2.96 |

3.27 |

3.31 |

3.14 |

3.30 |

3.30 |

3.58 |

3.00 |

|

Ca |

- |

- |

- |

- |

0.10 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

K |

- |

- |

0.20 |

- |

0.04 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

x(Mg) |

0.67 |

0.69 |

0.69 |

0.68 |

0.70 |

0.68 |

0.70 |

0.72 |

0.71 |

0.69 |

|

Al(IV) |

1.09 |

1.09 |

0.68 |

1.11 |

0.96 |

1.13 |

0.98 |

1.13 |

1.10 |

0.77 |

|

Al(VI) |

1.18 |

1.18 |

1.49 |

1.20 |

1.03 |

1.37 |

1.29 |

1.40 |

1.40 |

1.64 |

|

x(Fe) |

0.33 |

0.31 |

0.31 |

0.32 |

0.30 |

0.32 |

0.30 |

0.28 |

0.29 |

0.31 |

|

Температура кристаллизации / Crystallization temperature |

||||||||||

|

Т 1 ,°C |

289 |

290 |

157 |

296 |

247 |

301 |

251 |

302 |

292 |

185 |

|

Т 2 ,°C |

284 |

284 |

152 |

291 |

242 |

301 |

251 |

300 |

291 |

185 |

|

Т 3 ,°C |

237 |

237 |

162 |

241 |

213 |

243 |

216 |

244 |

238 |

178 |

|

Хлорит в метасоматите / Chlorite from the metasomatite |

||||||||||

|

№ обр. / Sample No. |

16108 |

|||||||||

|

№ ан. / Analyses No. |

1-2 П |

2-4 П |

2-5 П |

2-6 П |

2-8 П |

3-1 П |

3-2 П |

4-4П |

||

|

SiO 2 |

30.10 |

29.33 |

29.13 |

28.57 |

30.02 |

28.61 |

28.83 |

29.06 |

||

|

Al2O3 |

19.78 |

19.95 |

20.64 |

19.88 |

21.52 |

20.18 |

18.97 |

20.28 |

||

|

FeO* |

19.13 |

18.70 |

20.00 |

20.00 |

17.19 |

19.64 |

19.65 |

20.41 |

||

|

MnO |

0.30 |

0.22 |

0.30 |

0.32 |

0.18 |

0.28 |

0.23 |

0.24 |

||

|

MgO |

20.90 |

20.37 |

19.63 |

19.73 |

22.41 |

19.57 |

20.30 |

19.62 |

||

|

Cr 2 O 3 |

- |

- |

0.23 |

^^^. |

- |

- |

- |

- |

||

|

Сумма / Total |

90.21 |

88.57 |

89.93 |

88.50 |

91.32 |

88.28 |

87.97 |

89.61 |

||

Кристаллохимические коэффициенты в формуле хлоритов (расчет на 10 катионов) Crystallochemical coefficients in the chlorite formula (calculation for 10 cations)

|

Si |

3.08 |

2.94 |

2.95 |

2.85 |

2.97 |

2.86 |

2.95 |

2.93 |

||

|

Al |

2.38 |

2.36 |

2.46 |

2.34 |

2.51 |

2.38 |

2.28 |

2.36 |

||

|

Fe " |

1.59 |

1.57 |

1.67 |

1.48 |

1.39 |

1.50 |

1.68 |

1.72 |

||

|

Mn |

0.03 |

0.04 |

0.02 |

0.03 |

0.02 |

0.03 |

0.02 |

0.02 |

||

|

Mg |

3.18 |

3.05 |

2.97 |

2.94 |

3.30 |

2.92 |

3.08 |

2.89 |

||

|

Cr |

- |

- |

0.02 |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

x(Mg) |

0.66 |

0.66 |

0.64 |

0.66 |

0.70 |

0.66 |

0.65 |

0.63 |

||

|

Al(IV) |

0.92 |

1.06 |

1.05 |

1.15 |

1.03 |

1.13 |

1.05 |

1.07 |

||

|

Al(VI) |

1.46 |

1.30 |

1.42 |

1.20 |

1.49 |

1.25 |

1.22 |

1.28 |

||

|

x(Fe) |

0.33 |

0.34 |

0.36 |

0.34 |

0.30 |

0.34 |

0.35 |

0.37 |

Окончание таблицы 2 / End of Table 2

Хлорит в метасоматите / Chlorite from the metasomatite

|

№ обр. / Sample No |

16108 |

||||||

|

№ ан. / Analyses No |

1-2 П |

2-4 П |

2-5 П |

2-6 П |

2-8 П 3-1 П |

3-2 П |

4-4П |

Температура кристаллизации/ Crystallization temperature

|

Т 1 ,°C |

235 |

279 |

276 |

306 |

269 |

278 |

278 |

285 |

|

|

Т 2 ,°C |

236 |

280 |

277 |

307 |

268 |

304 |

279 |

286 |

|

|

Т 3 ,°C |

206 |

231 |

229 |

247 |

226 |

245 |

230 |

234 |

Примечание. * — все железо приведено в форме FeO, Al(IV) дополняет позицию Si до 8 катионов, а Al(VI) составляет остальную часть общего расчетного количества Al. Разновидности хлорита: П — клинохлор (пикнохлорит), Кп — клинохлор (пеннин). Температуры рассчитаны по хлоритовым геотермометрам (табл. 1). Кристаллохимические формулы разновидностей клинохлора: пикнохлорит (Mg2.89–3.33Fe1.48–1.72 Mn0.02–0.03 Al1.18–1.28)5.91–6.01 [ Al1.05–1.11 Si2.95–2.89 ] 4 O10 (OH)8.09–8.17; пеннин (Mg2.96–3.00 Fe1.34–1.35 Mn0.00–0.02 Al1.49–1.68)5.80–6.00 [ Al0.68–0.77 Si3.24–3.32 ] 4 O10 (OH)8.41–8.91.

Note: * — all iron is given as FeO, Al(IV) supplements Si position to 8 cations, and Al(VI) accounts for the rest part of the total calculated amount of Al. Chlorite varieties: P — clinochlore (pycnochlorite), Kp — clinochlore (pennine). Temperatures are calculated using chlorite geothermometers (Table 1). Crystallochemical formulas of clinochlore varieties: pycnochlorite (Mg2.89– 3.33 Fe1.48–1.72 Mn0.02–0.03 Al1.18–1.28)5.91–6.01 [Al1.05–1.11 Si2.95–2.89]4 O10 (OH)8.09–8.17; pennine (Mg2.96–3.00 Fe1.34–1.35 Mn0.00–0.02 Al1.49–1.68)5.80–6.00 [Al0.68–0.77 Si3.24–3.32]4 O10 (OH)8.41–8.91.

няется от 19.24 до 22.21 мас. % (среднее — 20.90 мас. %), превышая содержание FeO (15.34 — 20.41 мас. %, среднее — 17.89 мас. %). В хлоритах в незначительных количествах присутствуют примеси Mn (0.14–0.32 мас. % или 0.01–0.03 а.ф.е.), редко Ti, Ca, K, Cr, их общее содержание не превышает 0.2–0.3 а.ф.е. (табл. 2). По соотношению Mg и Fe изученный минерал относится к типу Mg-хлорита (Zane, Weiss, 1998) и классифицируется как клинохлор (Wiewiora, Weiss, 1990). По содержанию SiIV (а.ф.е.) обособляются две разновидности клинохлора, которые визуально выделяются на диаграмме Si — (Fe/Fe+Mg) (рис. 5) и по номенклатуре (Hey, 1954) попадают в поля пикнохлорита (преобладает) и пеннина. Выделение этих разновидностей клинохлора важно для последующего обсуждения условий их образования, поэтому далее, чтобы подчеркнуть различия их состава, мы будем использовать названия «клинохлор (пикнохлорит)» и «клинохлор (пеннин)».

Клинохлор (пикнохлорит) включений в пирите имеет железистость x(Fe) 0.28–0.33, метасоматитов x(Fe) 0.30–0.37, а клинохлор (пеннин) — x(Fe) 0.31 (табл. 2). Клинохлор (пикнохлорит) включений характеризуется содержанием SiIV 2.87–3.02 (а.ф.е.), коэф- фициентом магнезиальности x(Mg) 0.67–0.72, отношением SiIV/Al 0.99–1.53; метасоматитов — содержанием SiIV 2.85–3.08 (а.ф.е.), коэффициентом магнезиаль-ности x(Mg) 0.63–0.70, отношением SiIV/Al 1.18–1.25, клинохлор (пеннин) — содержанием SiIV 3.24–3.32 (а.ф.е.), коэффициентом магнезиальности x(Mg) 0.69, отношением SiIV/Al 1.35–1.54. Следует отметить, что клинохлор (пеннин) встречается только в виде микровключений в кристаллах пирита, он не обнаружен в метасоматитах.

Выбор тех или иных хлоритовых геотермометров для оценки температур образования хлорита в значительной степени зависит от состава минерала. Полученные данные по составу клинохлора рудопроявления Ягодное показывают, что он относится к маложелезистой разновидности (x(Fe) < 0.34), поэтому при расчете температур его образования использованы следующие геотермометры (Cathelineau, 1988; Jowett, 1991; Котельников и др., 2012).

Рассчитанные по уравнениям (Cathelineau, 1988; Jowett, 1991) температуры образования хлоритов, ассоциирующих с пиритом, практически не отличаются между собой (табл. 3), колеблются от 242 до 302 °C для

Таблица 3. Сравнение рассчитанных температур образования хлорита по разным термометрам Table 3. Comparison of calculated temperatures of chlorite formation using different thermometers

|

Минерал Mineral |

T °C |

Интервал температур, T °C Temperature range, T°C |

Среднее значение, T °C Average value, T°C |

Медианное значение, T °C Median value, T°C |

|

Клинохлор (пикнохлорит) — |

T1 °C |

247–302 |

284 |

275 ± 28 |

|

включения в пирите Clinochlore (рycnochlorite) — |

T 2 °C |

242–301 |

282 |

272 ± 30 |

|

inclusions in pyrite |

T 3 , °C |

213–244 |

234 |

228 ± 15 |

|

Клинохлор (пикнохлорит) |

T1 °C |

235–306 |

276 |

270 ± 35 |

|

в метасоматите Clinochlore (pycnochlorite) |

T 2 , °C |

236–307 |

280 |

271 ± 35 |

|

in metasomatite |

T 3 , °C |

206–245 |

231 |

225 ± 20 |

|

Клинохлор (пеннин) — |

T1 °C |

157–185 |

171 |

171 ± 14 |

|

включения в пирите |

T2, °C |

152–185 |

168 |

168 ± 17 |

|

Clinochlore (pennine) — |

||||

|

inclusions in pyrite |

T 3 , °C |

162–178 |

170 |

170 ± 8 |

Примечание. Соответствие T1, T2, T3 °C геотермометрам разных авторов см. в таблице 1.

Note: For the correspondence of T1, T2, T3 °C to geothermometers of different authors, see Table 1.

включений клинохлора (пикнохлорита) в пирите и от 235 до 307 °C в метасоматите. Температуры, полученные по уравнению (Котельников и др., 2012) существенно ниже и варьируют от 213 до 244 °C и от 206 до 245 °C для клинохлора (пикнохлорита) включений и метасо-матитов соответственно. Хорошая сходимость значений по всем трем геотермометрам наблюдается для температуры образования клинохлора (пеннина) с колебаниями от 152 до 185 °C. С учетом незначительного расхождения расчетных температур (по Cathelineau, 1988; Jowett, 1991) на диаграмме Si — Fe/(Fe+Mg) (рис. 5) показаны температуры кристаллизации хлоритов (по Cathelineau, 1988).

Обсуждение

Согласно предыдущим исследованиям (Вахрушев, Макаров, 1986; Сазонов и др., 2001), в центральной части Манитанырдского района, в Нияюской рудной зоне, все позднерифейско-раннекембрийские породы бедамельской серии и енганепэйской свиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации. На зо-лотосульфидно-кварцевых жильных рудопроявлени-ях этими авторами установлены околорудные метасо-матиты двух формаций: пропилитовой и березит-ли-ственитовой. Пропилиты имеют региональное

Рис. 5. Составы хлоритов на классификационной диаграмме (Hey, 1954 с изменениями).

Анализы включений клинохлора (пикнохлорит + пеннин) в кристаллах пирита (1), клинохлора (пикнохлорит) в метасоматите (2). Цифрами показаны температуры, рассчитанные с помощью хлоритового геотермометра (Cathelineau, 1988) (табл. 1 и 2)

Fig. 5. Chlorite compositions on the classification diagram (Hey, 1954 with changes).

Analysis of clinochlore (pycnochlorite + pennine) inclusions in pyrite crystals (1), clinochlore (pycnochlorite) in metasomatite (2). Numbers show the formation temperatures calculated with a chlorite geothermometer (Cathelineau, 1988) (Tables 1 and 2)

распространение в рудной зоне и характеризуются несколькими парагенезисами: эпидот + актинолит + кварц, эпидот + хлорит + кварц, эпидот + кварц. Поздние ме-тасоматиты имеют непостоянный состав — от кварц-серицит + кальцит (кварц-серицитовые) до кварц-серицит + доломит-анкерит (березиты), которые наиболее четко проявлены на месторождении Верхне-нияюское-2. На рудопроявлениях Нияхойское-1 и -2 (рис. 1) рудная минерализация жильного и штокверкового типа также сопровождается метасоматитами двух указанных формаций, причем с пропилитами связаны золотоносные пиритовые руды вкрапленного типа (Вахрушев, Макаров, 1986; Сазонов и др., 2001).

Во вмещающих породах основного состава золотоносного интервала рудопроявления Ягодное нами установлена следующая новообразованная ассоциация минералов — (эпидот) актинолит + (хлорит + серицит) + альбит с агрегатным мелкозернистым пиритом, с сохранением на некоторых участках реликтов протолита в виде обособлений слаборазложенной стекловатой массы породы основного состава (рис. 3, а). С одной стороны, такая ассоциация характерна для метаморфических пород фации зеленых сланцев, с другой стороны, аналогичная минеральная ассоциация является типоморфной для эпидот-хлоритовой фации пропилитов, где один из основных минералов парагенезисов в метасоматической колонке представлен хлоритом (пикнохлоритом) (Арутюнян, 2008; Знаменский, 2023; Шафигуллина, Знаменский, Косарев, 2020). Часто различить зеленосланцевые метаморфиты и пропи-литы бывает затруднительно, но их принципиальным отличием является присутствие в последних рудной минерализации (Жданов, 2005; Петрографический кодекс, 2008). В плане идентификации характера изменений пород в золотоносном интервале рудопроявле-ния Ягодное формирование в тонкозернистой породе крупнозернистых гранобластовых сегрегаций кварца, хлорита, альбита, эпидота, серицита вокруг крупных кристаллов пирита свидетельствует о проявлении метасоматического процесса. Состав метасоматитов — эпидот-альбит-кварц-хлоритовый+пирит (или эпидот-альбит-хлорит-кварцевый + пирит). Таким образом, мы относим новообразованную ассоциацию минерализованных пород к эпидот-хлоритовой субфации про-пилитовой фации метасоматитов, тем более что они локализуются в пределах Нияюской рудной зоны и содержат рудную минерализацию в виде золотоносного пирита (Жданов, 2005; Петрографический кодекс, 2008).

Практически идентичный химический состав клинохлора (пикнохлорита) включений в кристаллах пирита (Chl-2) и в его обрамлении в метасоматите (Chl-3) позволяет предположить их одновременное образование, сопряженное с ростом метакристаллов пирита, в едином метасоматическом процессе.

Рассчитанные температуры образования клинохлора (пикнохлорита) включений в пирите и в метасо-матитах составляют 302–247 °C и 306–235 °C соответственно, т. е. практически не различаются. Температуру образования единичных включений клинохлора (пеннина) в кристаллах пирита 185–157 °C, по-видимому, можно рассматривать как нижний предел метасоматического процесса. Общий температурный интервал образования хлоритов составляет в 306–157 °C с пиком температуры 306–235 °C.

Выводы

-

1. Вмещающие породы золотоносного интервала минерализованной зоны рудопроявления Ягодное представлены пропилитами — метасоматитами эпидот + актинолит + альбит + хлоритового состава с присутствием участков средне-крупнозернистого грано-бластового агрегата альбит-кварц-хлоритового состава с эпидотом и крупными, хорошо ограненными метакристаллами пирита.

-

2. По пространственному распределению и минеральной ассоциации выделены три разновидности хлорита (Chl): в составе тонкочешуйчатого хлорит-сери-цитового агрегата в основной ткани породы (Chl-1); в виде микровключений в метакристаллах пирита (Chl-2); ассоциирующий с метакристаллами пирита в гранобластовых агрегатах метасоматитов (Chl-3).

-

3. Chl-2 и Chl-3 по химическому составу отвечают клинохлору (пикнохлориту), который присутствует как в виде включений в кристаллах пирита, так и в мета-соматитах. Они практически не различаются между собой, что свидетельствует об одновременном образовании. Единичные микровключения Chl-2 в метакристаллах пирита отвечают клинохлору (пеннину).

-

4. Рассчитанные температуры формирования клинохлора Chl-2 и Chl-3, ассоциирующего с метакристаллами пирита, ложатся практически в один и тот же интервал 302–247 °C и 306–235 °C соответственно. Для клинохлора (пеннина) этот интервал ниже и составляет 185–157 °C.

-

5. Тесная ассоциация хлорита и метакристаллов золотоносного пирита в гранобластовых агрегатах свидетельствует об их одновременном образовании в течение единого метасоматического процесса в температурном интервале 306–157 °C с пиком температуры 306–235 °C.

Авторы выражают искреннюю признательность анонимным рецензентам за внимательное рассмотрение представленной статьи, ценные замечания, исправление которых, несомненно, улучшило её качество, и рекомендации, которые будут учтены в дальнейших исследованиях и публикациях.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН № 1220406000009-2.