Условия перехода отрицательного коронного разряда в тлеющий разряд атмосферного давления в потоке аргона

Автор: Базарсадаев Б.Ц., Шагдаров В.Б., Ринчинов А.П., Санеев Э.Л.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (31), 2010 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально реализован тлеющий разряд атмосферного давления в потоке аргона. Проведен детальный анализ динамики развития характеристик разряда. Установлено, что эмпирическим критерием начала перехода отрицательной короны в режим тлеющего разряда может служить образование положительного столба, а также изменение редуцированной вольтамперной характеристики.

Тлеющий разряд, отрицательная корона, вольтамперная характеристика, электроды

Короткий адрес: https://sciup.org/142142246

IDR: 142142246 | УДК: 537.523.3

Текст научной статьи Условия перехода отрицательного коронного разряда в тлеющий разряд атмосферного давления в потоке аргона

В настоящее время накапливаются экспериментальные данные о свойствах отрицательного коронного разряда в широкой области экспериментальных параметров. Вместе с тем нет общепринятой теории коронного разряда. В частности, остается во многом неясной физическая природа механизма возникновения и развития стационарной короны, его трансформация в тлеющий разряд атмосферного давления. В недавних работах [1] это явление перехода в стационарный режим объясняется образованием преддугового катодного пятна. Нет полной картины, происходящей в генерационной зоне отрицательного коронного разряда. Только на качественном уровне описан механизм перехода нестационарного отрицательного коронного разряда в стационарный коронный разряд [2].

Поэтому остается актуальным накопление экспериментальных данных о развитии модельных представлений о природе отрицательного коронного разряда, основанных на анализе и обобщении свойств. Одним из таких модельных подходов является исследование отрицательного коронного разряда постоянного напряжения в электроположительных атомарных газах [3]. Это позволяет значительно сузить число учитываемых элементарных процессов, для которых имеется наиболее полная информация об их сечениях, подвижностях и т.д. Изучение отрицательного коронного разряда в электроположительном атомарном газе (аргоне) требует дальнейшего исследования.

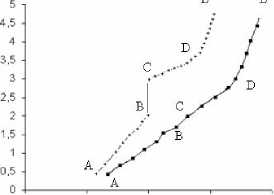

На рисунке 1 представлены редуцированные вольтамперные характеристики (ВАХ) отрицательного коронного разряда при различных значениях расхода газа. Был установлен перегиб редуцированной ВАХ, указанный в работе Акишева и др. [4], который свидетельствует о переходе ОКР в тлеющий разряд атмосферного давления в атмосфере электроположительного газа - азота. Авторами данной статьи также доказано, что в потоке аргона существует такая же возможность перехода только при определенных условиях разряда.

Полученные при условии G=23,5*10-6 кг/с и G=18,8*10-6 кг/с экспериментальные редуцированные ВАХ отрицательного коронного разряда в потоке аргона содержат три линейных участка. Первый участок AB на рисунке 1. соответствует начальным токам короны (нестационарный режим), второй участок CD – большим по сравнению с U 0 приложенным напряжением соответствует стационарной короне и третий участок DE – соответствует идентифицируемому в литературе тлеющему разряду атмосферного давления. Следует указать, что тлеющий разряд атмосферного давления реализуется только при больших значениях разрядного сопротивления ∼ 106 Ом, а существенно отодвинуть критические токи перехода в искру удается увеличением расхода газа.

WJ .мкА/кВ

О 2 4 '6 8 и, кВ

Рис. 1. Редуцированная вольтамперная характеристика отрицательного коронного разряда в потоке аргона при расходе газа «+» - G=28,2*10"6 кг/с и «■» - G=18,8*10"6 кг/с, межэлектродном расстоянии d=4 см, 8а=76,5 см2.

На редуцированной вольтамперной характеристике заметны следующие линейные участки:

AB - участок, соответствующий нестационарной короне (с импульсами Тричела); BC - скачок при переходе из нестационарного режима в стационарный: следует отметить, что при уменьшении расхода газа (например, при G=18,8*10-6 кг/с) скачок не наблюдается, при этом точки В и С совпадают; CD - стационарная корона;

DE - тлеющий разряд атмосферного давления

При переходе из нестационарного режима короны в стационарный режим, т. е. при скачке от точки В в точку С (при G=28,2*10-6), в потоке аргона, как и в азоте, происходит резкая перестройка пространственной структуры свечения коронирующего острия. Скачок тока, очевидно, обусловлен разностью усредненного тока во времени в импульсно - периодическом режиме в установившемся токе в стационарном режиме. В пульсирующем режиме (участок AB) острие покрыто широким тлеющим пятном, над которым наблюдается венчик, широко расходящийся к аноду диффузного свечения. В импульсно периодическом режиме отрицательной короны светится лишь кончик острия, в то время как свечение межэлектродного промежутка едва заметное.

В аргоне на вершине острия наблюдается маленькое яркое катодное пятно, от которого расходится купол диффузного свечения. При дальнейшем повышении напряжения свечение на острие усиливается, при этом можно отметить, что разряд является диффузным, достаточно однородным и сосредоточенным вблизи острия. При достижении критического тока перехода (участок BC) происходит резкая перестройка пространственной структуры, поперечный размер стационарного катодного слоя заметно меньше усредненного глазом размера пульсирующего слоя. Эксперименты показали, что при дальнейшем повышении напряжения, при подходе к точке D, происходит отклонение приведенного тока от линейной зависимости. Изменение поперечной структуры короны проявляется как сужение свечения с образованием положительного столба, плавно сужающееся к катоду. Начиная с тока D, ток разряда резко возрастает и при токах I>I 1 в промежутке образуется квазинейтральная плазма. Как уже отмечено, изменение поперечной структуры короны проявляется и в поведении вольтамперной характеристики, и при подходе к точке D появляется нелинейная зависимость I/U=f(U-U0).

При подходе к точке E тлеющий разряд атмосферного давления переходит в искру, но при определенных условиях положительный столб контрагируется и появляется шнур между электродами.

При определенных условиях отрицательный коронный разряд переходит в режим тлеющего разряда в потоке аргона, об этом свидетельствует образование квазинейтральной плазмы между электродами, и критерием перехода является перегиб редуцированной ВАХ.

Картина перехода тлеющего разряда атмосферного давления в контрагированное зависит от следующих факторов. В таблице представлено условие развития разряда, при котором наблюдается шнури-рование положительного столба. По столбцам - межэлектродное расстояние, по строкам величина расхода газа.

Таблица

|

d, см |

5 |

4,5 |

4 |

3,5 |

3 |

2,5 |

2 |

1,5 |

1 |

|

G=9,4*10-6 кг/с |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

G= 18,8*10-6 кг/с |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

G= 28,2*10-6 кг/с |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

|

G=37,6*10-6 кг/с |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

G=47,0*10-6 кг/с |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

На пересечении строки и столбца стоит «+» или «-» («+» - условие, при котором наблюдается шнурирование свечения, «-» - когда тлеющий разряд переходит в искру без контрагирования). При тех условиях, где отмечено «+», в таблице образуется диффузный токовый шнур между электродами диа- метром ∼ 2 ÷ 3 мм (см. рис. 2), и концентрация электронов в разряде, оцененная по плотности тока и известной дрейфовой скорости, оказалось равной ∼1010 см -3. Плотность тока при этом j∼10 -4 А/см2.

Рис. 2. Интегральная картина свечения промежутка при контракции свечения (d=4 см, G=47,0*10-6, I = 34 мкА,

U =5,3 кВ)

При межэлектродных расстояниях порядка <1,7 см и при расходах газа G>28,2*10-6 кг/с после образования токового шнура напряжение слабо меняется с ростом тока без искры, а при межэлектродном расстоянии >1,7 см, при дальнейшем увеличении напряжения между электродами, происходит искровой пробой промежутка. Нужно отметить, что данные таблицы были получены на экспериментальной установке: диаметр и высота стеклянной колбы составляет ~ 15 см, внутри нее установлены электроды; диаметр анода соответствует диаметру колбы.

Работа выполнена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2010 годы), регистрационный номер: 2.1.1/1533.