Условия профессионального становления сотрудников ОВД

Автор: Караваев А.Ф., Левин Георгий Иванович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 4 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается модель профессионального становления курсанта, включающая сочетания деятельностного, компетентностного и акмеологического подходов и аксиологического, содержательного, технологического, оценочно-результативного компонентов. Профессиональная готовность рассматривается как интегративное понятие.

Становление, модель, условия, будущие специалисты, развитие, готовность, психолого-педагогическое обеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14989208

IDR: 14989208 | УДК: 159.9.07

Текст научной статьи Условия профессионального становления сотрудников ОВД

Особую значимость для теории и практики профессиональной подготовки имеет проблема разработки организационно-педагогических условий профессионального становления будущих специалистов ОВД. Все большее значение при этом приобретает наличие у будущих специалистов профессионально значимых качеств личности, которые обеспечат им успех в практической деятельности. Актуальными являются не только необходимость изучения организационно-педагогических условий, обеспечивающих формирование профессиональноважных качеств личности будущих специалистов, но и недостаточная разработанность психолого-педагогического обеспечения этого процесса.

Цель исследования: обосновать комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих профессиональное становление и развитие готовности будущих специалистов ОВД.

Под организационно-педагогическими условиями понимается совокупность мер, направленных на улучшение процесса профессиональной подготовки. С учетом этих условий учитывались компоненты модели профессионального становления курсанта, будущего специалиста.

В результате анализа теоретических подходов к решению проблемы профессиональной подготовки специалистов нами разработана модель профессионального становления будущих специалистов ОВД, которая включает сочетание деятельностного, компетентностного, акмео-логического подходов и четыре компонента: аксиологический, содержательный, технологический и оценочнорезультативный.

Деятельностный подход рассматривает профессиональную деятельность как главный источник формирования личности и фактор ее развития. В деятельности курсант приобретает опыт, который, актуализируясь, вызывает развертывание внутренних структур личности и придает тем самым профессиональной деятельности личностный смысл. В целом деятельностный подход предполагает ориентацию на развитие творческого потенциала личности и позволяет учесть индивидуальные и возрастные особенности каждого курсанта, способствует самореализации и личностному росту.

Компетентностный подход является способом достижения нового качества профессиональной готовности, которая в аспекте становления представляет собой соответствие личностных и деятельностных характеристик молодого специалиста требованиям профессии.

Акмеологический подход направлен на результаты профессионального становления специалиста, причем в качестве результата рассматривается не сумма приобретенных будущим сотрудником качеств, а его способность и готовность действовать в различных проблемных ситуациях. Это дает возможность создать условия для проектирования траектории профессионального становления и осуществления своего призвания в процессе самосовершенствования.

Аксиологический компонент раскрывает цель, задачи, теоретико-методологическую основу и принципы профессионального становления курсантов. Его реализация детерминирована совокупностью побудительных сил, намерений, личностных предпочтений, целевых установок и направлена на развитие устойчивой профессиональной мотивации и готовности.

Содержательный компонент формируется в соответствии с нормативно-правовыми документами и включает усвоение целостной системы знаний и умений, построенной на интеграции теоретической и практической профессиональной деятельности.

Технологический компонент раскрывает этапы профессионального становления будущих специалистов — сотрудников органов внутренних дел. На каждом последующем этапе происходит обогащение опыта взаимодействия на базе уже освоенного опыта. Содержательное нa-полнение каждого этапа составляет систему взаимодействия курсанта с основными компонентами профессиональной подготовки.

Выделяются этапы профессионального становления и развития готовности:

-

1. Мотивационный . На этом этапе осуществляется формирование у курсантов профессиональной мотивации. Используются учебно-воспитательные ресурсы образовательных программ. Их содержание наполнено знаниями, стимулирующими профессиональное становление, а конструируемые служебные ситуации направлены на мотивирование профессиональной деятельности.

-

2. Субьектно-деятельностный. Он обеспечивает приобретение курсантами совокупности умений для осуществления профессиональной деятельности на основе собственного накопленного опыта. Важно, чтобы курсанты в организуемой деятельности участвовали активно и творчески, ощущая на себе ответственность, которая подталкивала бы их к дальнейшему самосовершенствованию, профессиональному становлению.

-

3. Профессионально-творческий . Функцией этого этапа является расширение границ профессионального взаимодействия и обеспечение широкого спектра возможностей для осуществления eго на разных уровнях — от внутригруппового и межгруппового до взаимодействия с различными структурными подразделениями

Оценочно-результативный компонент (рефлексивный ) включает оценку и самооценку результатов деятельности и содержит критерии и показатели уровня сформированности профессионально важных качеств, предусматривает осуществление курсантами рефлексии, в процессе чего происходит осознание пути своего профессионального становления. Такая информация поможет самостоятельно корректировать свою деятельность, развивать способности к саморегуляции.

Выделенные компоненты этой модели находятся в тесном единстве и взаимодействии, образуя целостную систему профессионального становления сотрудников ОВД. Глaвная цель построения модели состоит в том, чтобы каждый курсант в процессе целенаправленного педагогического воздействия мог не только получать широкий диапазон профессионально важных знаний, но и реализовывать себя в будущем как профессионал в различных видах деятельности.

Профессиональная направленность процесса подготовки, которая с учетом высокой значимости профессиональной сферы способствует повышению активности курсантов, проявлению ими самостоятельности, позволяет повысить уровень личной ответственности за результаты собственной деятельности и обучить курсантов aнали-зировать и прогнозировать результаты своих действий.

Проведение занятий, направленных на самоопределение и саморазвитие личности, это процесс, который обеспечивается путем интеграции знаний по совершенствованию профессиональной подготовки специалистов, предполагающий изменение целей, содержания обучения и способов формирования профессионально значимых качеств за счет дисциплин психолого-педагогического цикла.

Создание ситуации успеха для всех субъектов профессиональной подготовки предполагает активное использование возможностей профессиональных подразделений кафедр, отделов академии, способствующих формированию установки на престижность, уверенность в собственных силах в части достижений и разрешения неудач, повышение уровня личной ответственности за результаты своей деятельности.

С целью анализа эффективности разработанной нами модели профессионального становления и формирования готовности будущих специалистов проведен эксперимент, который осуществлялся в естественных условиях процесса профессиональной подготовки курсантов 5 курса. Была сформирована экспериментальная группа в количестве 29 чел.

Для контроля за изменениями личностных качеств курсантов использовались следующие методики : многопрофильный личностный опросник МЛО «Адаптив-

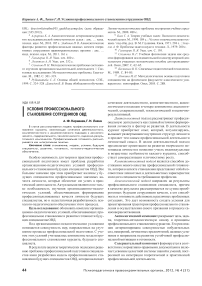

Таблица 1

Показатели карьерных ориентаций будущих сотрудников ОВД

|

Карьерные ориентации |

До экперимента х ± m |

После эксперимента х ± m |

Р < 0,05 |

|

Профессиональная компетентность |

6,29 ± 0,33 |

7,65 ± 0,31 |

< |

|

Менеджмент (управление) |

6,45 ± 0,32 |

6,60 ± 0,40 |

– |

|

Независимость |

6,75 ± 0,21 |

6,51 ± 0,35 |

– |

|

Стабильность места работы |

5,93 ± 0,23 |

5,08 ± 0,21 |

< |

|

Стабильность места жительства |

6,56 ± 0,30 |

5,43 ± 0,32 |

< |

|

Служение |

6,06 ± 0,22 |

7,21 ± 0,35 |

< |

|

Вызов |

6,19 ± 0,31 |

6,52 ± 0,41 |

– |

|

Интеграция стилей жизни |

5,05 ± 0,32 |

4,34 ± 0,32 |

< |

|

Предпринимательство |

5,25 ± 0,34 |

5,06 ± 0,30 |

– |

Таблица 2

Показатели стратегий копинг-поведения

Оценка сформированности качеств личности, входящих в структуру профессиональной готовности, проводилась вначале и на заключительном этапе экспериментальной работы.

Эксперимент строился в основном на апробации предложенных форм, методов и средств профессионального развития готовности будущих специалистов в ходе профессиональной подготовки. В образовательный процесс были внедрены рекомендации по основам самопознания и самореализации личности. Взаимодействие строилось по принципу развивающей социальной среды.

Анализ результатов карьерных ориентаций будущих специалистов — сотрудников ОВД позволил выявить ведущие ориентации личности (табл. 1).

Выявлены такие карьерные ориентации, как профессиональная компетентность, управление и служение, при этом различия статистически достоверны (р < 0,05). Кроме того, различия были установлены и при исследовании по шкалам теста «Якоря карьеры»: «профессиональная компетентность», «стабильность места работы», «стабильность места жительства», «служение» и «интеграция стилей жизни». Здесь необходимо отметить, что после эксперимента у курсантов были выше показатели шкал «профессиональная компетентность», «служение» и ниже — показатели шкал «стабильность места работы», «стабильность места жительства», «интеграция стилей жизни».

Следовательно, курсанты ориентированы в будущей деятельности на профессиональное развитие и служение, для них нехарактерны ориентации на стабильность места работы и места жительства, они отдают предпочтение одной ценности в жизни.

Для изучения стратегий и моделей копинг-поведения (стресс-преодолевающего поведения) как типов реакций личности по преодолению стрессовых ситуаций был использован личностный опросник «SACS» (табл. 2).

Различия данных показателей будущих сотрудников в сравниваемых срезах установлены по показателям («ас-сертивные действия», «вступление в социальный контакт», «осторожные действия», «манипулятивные действия», «асоциальные действия» и «агрессивные действия») стратегий копинг-поведения.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что до эксперимента курсанты использовали пассивные (осторожные) действия и асоциальные (манипулятивные и асоциальные) действия. После экспериментальной работы будущими молодыми специалистами чаще использовались такие стратегии копинг-поведения, как «вступление в социальный контакт», «поиск социальной поддержки», «осторожные действия» и «ассертивные действия». После эксперимента курсанты отличались боґльшим предпочтением «здоровых» моделей преодоления сложных (стрессогенных) ситуаций. Это выражается в более высоких показателях ассертивности (уверенности) поведения, вступления в социальные контакты, поиска социальной поддержки, осторожных действиях и в более низких показателях агрессивных, манипулятивных и асоциальных действий. Таким образом, по данным теста «SACS» курсанты характеризуются специфическими особенностями копинг-стратегий, что выражается в превалировании манипулятивных, асоциальных и агрессивных действий, при достаточно высокой выраженности ассертивных действий, а также стратегий «поиск социальной поддержки» и «вступление в социальный контакт».

Сравнительный анализ психологических особенностей будущих сотрудников по данным тестов МЛО, КОС, КОТ приведен в табл. 3.

До экспериментальной работы у курсантов наблюдался низкий уровень личностного адаптационного потенциала, что характеризует низкие адаптационные способности их личности, эмоциональную неустойчивость, высокую вероятность проявления агрессивности, конфликтности и асоциальных срывов.

Однако после экспериментальной работы в группе отмечен более высокий уровень как поведенческой регуляции, так и нервно-психической устойчивости, высокая адек-

Таблица 3

Показатели психологических особенностей будущих сотрудников по данным тестов МЛО, КОС, КИТ

Для оценки индивидуальных психологических (характерологических) особенностей было проведено психологическое обследование будущих сотрудников с использованием 16-факторного личностного опросника Кеттелла (табл. 4).

Как видно из таблицы, достоверные различия (P < 0,05) выявлены по следующим факторам 16 ФЛО: В — интеллект, C — эмоциональная устойчивость, G — моральные качества, H — смелость, I — жесткость, O — тревожность, Q3 — самоконтроль, Q4 — напряженность. Это свидетельствует о взаимосвязи индивидуально-психологических качеств с успешностью деятельности курсантов и позволяет сформулировать по данным 16 ФЛО обобщенный психологический портрет участников экспериментальной группы.

Фактор С (эмоциональная устойчивость): до эксперимента курсантам были свойственны такие качества, как переменчивость интересов, раздражительность, утомляемость, невротические симптомы, ипохондрия, склонность к лабильности настроения, подверженность чувствам, низкая толерантность по отношению к фрустрациям. После экспериментальной работы у курсантов выявлены эмоциональная зрелость, выдержка, работоспособность, они реалистически настроены, лучше способны следовать требованиям группы, характеризуются постоянством интересов, у них отсутствует нервное утомление, в крайних случаях могут иметь место эмоциональная ригидность и нечувствительность.

Фактор Н (смелость): курсанты до эксперимента менее уверены в своих силах, предпочитают находиться в тени, отличаются повышенной чувствительностью к уг- розе. После экспериментальной работы их характеризуют социальная смелость, активность, готовность иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми; они склонны к риску, держатся свободно, расторможенно.

Фактор I (жесткость): для экспериментальной группы вначале характерны сила духа, независимость, они полагаются на себя, не терпят бессмысленности. После эксперимента отмечены слабость, зависимость, недостаточная самостоятельность, беспомощность, повышенная чувствительность в этом показателе.

Фактор O (тревожность): до эксперимента курсантам более свойственны тревожность, депрессивность, ранимость, впечатлительность, после проведения эксперимента их отличают безмятежность, спокойствие, хладнокровие, уверенность в себе.

Фактор Q3 (самоконтроль): до эксперимента им свойственны импульсивность, низкий самоконтроль эмоций и поведения, после эксперимента отмечены высокий уровень самоконтроля своих эмоций и поведения.

Фактор Q4 (напряженность): до эксперимента выявлены напряженность, фрустрированность, возбуждение и беспокойство, активная неудовлетворенность осуществлением своих устремлений, состояние фрустрации представляет собой результат повышенной мотивации. После эксперимента характерны расслабленность, вялость, спокойствие, излишняя удовлетворенность и невозмутимость. Кроме того, после эксперимента группа характеризуется такими особенностями личности, как эмоциональная уравновешенность, выдержанность, спокойствие, уверенность в себе, склонность к лидерству, реалистическая настроенность, сохранение постоянства своих планов и привязанностей, положительное осознание требований действительности, устойчивость в стрессе (фактор C). Курсантам свойственны социальная смелость, активность, готовность иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми, склонность к риску, свободное, расторможенное поведение (фактор H). Для них характерны импульсивность, беспечность, веселость, живость, энтузиазм, энергичность, подвижность; для участников эксперимента эмоционально значимы социальные контакты, они экспансивны, искренни в отношениях между людьми, верят в удачу.

Таблица 4

Показатели психологических особенностей по данным 16-факторного личностного опросника (16 ФЛО)

|

Показатели |

До эксперимента х ± m |

После эксперимента х ± m |

P < 0,05 |

|

A — общительность |

11,50 ± 0,63 |

12,50 ± 0,42 |

– |

|

B — интеллект |

7,80 ± 0,24 |

09,91 ± 0,28 |

< |

|

C — эмоциональная устойчивость |

17,10 ± 0,21 |

19,30 ± 0,97 |

< |

|

E — доминантность |

11,00 ± 0,67 |

12,10 ± 0,68 |

– |

|

F — рассудительность |

14,10 ± 0,54 |

15,70 ± 0,71 |

– |

|

G — моральные качества |

13,40 ± 0,75 |

16,00 ± 0,53 |

< |

|

H — смелость |

15,20 ± 0,80 |

18,10 ± 0,63 |

< |

|

I — жесткость |

06,11 ± 0,44 |

07,60 ± 0,45 |

< |

|

L — доверчивость |

07,10 ± 0,60 |

07,40 ± 0,67 |

– |

|

M — практичность |

09,90 ± 0,53 |

10,50 ± 0,46 |

– |

|

N — наивность |

10,60 ± 0,50 |

10,20 ± 0,54 |

– |

|

O — тревожность |

12,10 ± 0,79 |

09,10 ± 0,60 |

< |

|

Q 1 — радикализм |

09,40 ± 0,75 |

08,20 ± 0,59 |

– |

|

Q 2 — зависимость |

07,60 ± 0,53 |

07,00 ± 0,66 |

|

|

Q 3 — самоконтроль |

13,80 ± 0,40 |

15,90 ± 0,47 |

< |

|

Q 4 — напряженность |

08,80 ± 0,73 |

06,00 ± 0,72 |

< |

Эмоциональность и динамичность общения приводят к тому, что они часто становятся лидерами и энтузиастами групповой деятельности (фактор F). Их отличает высокий моральный контроль поведения, сознательность, упорство, способность следовать общепринятым нормам, требовательность к себе и к людям, обязательность, ответственность, добросовестность, точность и аккуратность в делах (фактор G); высокий уровень самоконтроля, точность в выполнении социальных требований, забота о своей репутации, внимательность к людям, решительность, способность действовать планомерно и упорядоченно, начатое дело доводить до конца; их отличают волевые качества, склонность к лидерству (фактор Q3).

Доэкспериментальная проверка уровня рефлексивности показала, что почти половина курсантов имеют низкий ее уровень, что говорит о недостаточной ответственности и неадекватном (завышенном или заниженном) уровне взаимоотношений. Ранжирование терминальных ценностей показало, что у курсантов такие ценности, как общественное признание, активная, деятельностная жизнь, саморазвитие имеют невысокий ранг. У многих курсантов выявлены качества, негативно влияющие на профессиональное становление: недостаточный уровень сформиро-ванности умений устанавливать контакт с другими, отсутствие умений и потребности работать в группе.

О положительной динамике профессионального становления в ходе эксперимента свидетельствует уро- вень рефлексивности, который повысился у 72% курсантов.

Анализ данных формирующего эксперимента доказал эффективность разработанной модели: 41% курсантов имеют направленность на взаимодействие с другими людьми, деловое сотрудничество; 34% их имеют высокий уровень ответственности; 25% — способность к разрешению неудач; 40% — улучшение межличностных отношений. Высоким уровнем коммуникативной толерантности обладают 36% курсантов, 68% их демонстрируют уверенный тип поведения. Имеют достаточно высокий уровень развития качеств готовности 77% курсантов.

Профессиональное становление будущих специалистов проявляется в изменении ценностных ориентаций, повышении уровня личной ответственности, рефлексии, коммуникативной толерантности, а также в положительной динамике развития коммуникативных умений. Между показателями до и после экспериментальной работы выявлены достоверные различия (p < 0,05).

Следовательно, можно заключить, что у курсантов — будущих специалистов ОВД произошедшие в ходе эксперимента изменения в уровне развития качеств личности, входящих в структуру профессиональной готовности, являются следствием комплексной реализации организационно-педагогических условий функционирования разработанной модели профессионального становления будущих специалистов.