Условия развития локальных территорий: теоретический аспект

Автор: Ковалева И.В., Кучеренко Т.В.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2 (12), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы локализации с теоретической точки зрения и учетом исследований по данной проблеме научных российских и зарубежных школ. Четкое и конкретизирующее представление об экономическом развитии территории страны основывается на выделении исследований, особенностей и условий для экономического роста. В этом смысле определение сущности локализации и условий представляет собой новое научное направление, которое позволяет на основе критериального подхода определить локальные территории для оптимизации производства сельскохозяйственной продукции. В результате анализа были определены два полярных направления, определяющие условия территориальной локализации. Мнения ученых-экономистов в области формирования и функционирования совокупности локальных территорий существенно отличаются как принципами формирования локальных территорий, так и условиями, необходимыми для их развития. Представленные исследования ученых можно разделить на 2 специфических направления...

Локализация, теория, условия, пространство, экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/140245738

IDR: 140245738 | УДК: 631.16:658.148

Текст научной статьи Условия развития локальных территорий: теоретический аспект

В процессе хозяйственной деятельности между субъектами складываются экономические отношения, проявляющиеся в различных формах и связях, которые образуют некую экономическую систему.

Определенная экономическая система оказывает влияние на особенности функционирования локальных территорий. Локальные территории включены в состав субъектов РФ, а совокупность субъектов образует Российское государство. Следовательно, выявление условий и поиск источников, способствующих развитию территории страны, необходимо учитывать при формировании и функционировании локальных территорий.

Локальная территория – территория, ограниченная рамками муниципального образования, учитывающая исторические особенности и имеющая определенные границы.

В историческом значении условия развития территорий и проблемы экономического пространства привлекали внимание еще античных философов (Аристотель, Платон). Однако после XVIII в. и до конца XIX в. фактор пространства учитывался не в полной мере, а в некоторых исследованиях он отсутствовал. Условия развития территорий, ограниченных государственными границами, оставались предметом научных исследований ученых во все периоды экономической мысли.

Меркантилисты в качестве источника, способствующего развитию территории, выделяли внешнюю торговлю. Физиократы говорили о том, что важное условие для развития территории страны заключается в сельском хозяйстве, так как именно здесь прирастает материя. Французские историки отмечали, что меркантилисты страну представляли в роли богатого купца, а физиократы – в образе сельского дворянина, который живет на своей земле и питается ее плодами [1, с. 35].

-

У. Петти был ярким представителем классической школы и в своих работах делал акцент на факторах, которые участвуют в создании продукта в условиях естественного порядка. Он выделял четыре главных фактора, участвующих в создании продукта. Два фактора (земля и труд), в его понимании, были основными. Оставшиеся факторы участвуют в создании продукта, но не являются основными. К ним относятся: квалификация и профессионализм работника; средства труда (основные и оборотные средства).

-

А. Смит также считал, что рыночная экономика следует по известному порядку и определенным правилам. Но в отличие от физиократов он говорил, что, руководствуясь собственным мотивом, каждый участник экономической деятельности стремится получить собственную выгоду. Проводя оценку влияния отдельного участника экономической деятельности на реализацию потребностей общества, А. Смит говорил, что оно почти неощутимо. Но руководствуясь получением собственной выгоды, человек в конечном счете оказывает воздействие на рост общественного продукта и благосостояния, что скажется позитивно на развитие территорий [2, с. 91].

Д. Рикардо, в отличие от А. Смита, строго проводит разницу между стоимостью и богатством, считая неверным отождествление указанных категорий. Размер богатства страны, его увеличение находятся в прямой зависимости от наличия «предметов первой необходимости и роскоши», которые находятся во владении и распоряжении людей. Вне зависимости от стоимости этих вещей они будут одинаково удовлетворять потребности человека. Стоимость значительно отличается от богатства,

«ибо она зависит не от изобилия, а от тяжести или легкости изготовления продукции» [3, с. 266].

Представители исторической школы, в том числе Ф. Лист, осуждали концепцию классиков за ее непригодность в практике и универсальность. Создание условий для развития территорий не должно достигаться путем объединения разрозненных людей, которые связаны только лишь разделением труда и обменом. Выполнение этого условия недостаточно для развития совокупности локальных территорий. «Для получения лучших результатов – участникам экономических отношений необходимо взаимодействовать и умственно, материально сплотиться» [4, c. 200]. Главным условием развития территорий Ф. Лист считал увеличение производительных сил «начиная с отдельной фабрики и затем распространяя до национальной ассоциации» [4, с. 203].

А. Пигу говорил, что увеличению благосостояния и развитию производства на территории страны будет способствовать экономическое равенство. Оно заключается, по его мнению, в более равномерном перераспределении доходов между населением страны. Он считает, что именно экономическое равновесие позволяет достичь максимального благосостояния страны. По итогам равномерного распределения доходов общее количество бедных слоев, которые могут удовлетворить свои потребности, увеличится в большем объеме, чем сумма удовлетворения богатых [5, с. 225].

Однако не все ученые видели позитивные последствия в постоянном развитии территорий. Первым исследователем в области выявления негативных последствий увеличения богатства территории страны стал Торстен Веблен. Он разработал теорию праздного класса, в которой был сформулирован «закон демонстративного расточительства». Этот закон становится неизменной частью денежного общества, где одним из инструментов «денежного расточительства» является одежда. Морально устаревшие вещи могут выбрасываться, заменяться другими, более новыми, при этом не утрачивая полностью своего физического износа [5, c. 145].

В подтверждение слов Т. Веблена Дж. Гобсон приводит концепцию недопотребления. Он говорит, что в обществе имеются недоиспользуемые сбережения, которые формируются по разным причинам. Одной из причин этого избыточного накопления может стать научно-технический прогресс, который приведет к снижению количества капитала и «размыванию навыка сбережения». Другой причиной недоиспользования сбережений является острая конкуренция. Она ведет к формированию избыточных мощностей, уменьшению потребления, что в конечном счете приведет к депрессии.

В этом же направлении работал Дж. Кейнс, предложив «основной психологический закон». Основная идея этого закона заключалась в том, что при увеличении дохода, росте состояния снижаются объемы потребления. Наблюдается рост средств, направляемых на личное потребление, совместно с увеличением дохода. Однако этот рост средств сопровождается непропорционально возрастанию дохода. Дж. Кейнс выделил несколько мотивов поведения людей, сдерживающих их в приобретении покупок и расширении удовлетворения потребностей (скупость, предусмотрительность, расчетливость).

Под воздействием этого закона, по мнению Дж. Кейнса, «люди с увеличением доходов склонны повышать свое потребление. Однако это удовлетворение потребностей происходит не в той мере, в которой увеличивается доход» [6, с. 298].

М. Фридмен говорил о необходимости варьировании богатства в различных формах хранения: денежные средства, ценные бумаги, земля, недвижимость, покупки, предполагающие долгий период использования. В зависимости от рыночных условий страны может меняться ценность видов богатства: одних - повышаться, других - снижаться. Каждый человек, повышая свое богатство и решая вопрос о форме его хранения, позволяет стране, как совокупности локальных территорий, развиваться более эффективно [7, с. 42].

К. Эрроу, в продолжение этого, более детально рассмотрел формы вложений, способных обеспечить развитие территории страны. Он отмечал, что уровень благосостояния находится в зависимости от наличия и качества информации. «Чем лучше информирован производитель товаров и услуг или покупатель, тем уровень его благосостояния выше», – замечает К. Эрроу. «Традиционные решения о вложении в производство или в ценные бумаги уступают расширенной экономической сфере в аспекте принятия решений о инвестировании в информацию. Даже наука в настоящее время является одной из форм производства, где ученый приравнен к шахтеру, получает сведения из окружающего мира» [8, с. 100].

Мнения ученых-экономистов в области формирования и функционирования совокупности локальных территорий разнятся. Представленные исследования ученых можно разделить на 2 специфических направления. В первом направлении ученые исследовали условия, способствующие развитию территории страны. К нему относятся классическая, историческая и неоклассические школы, физиократы, меркантилисты, монетаризм, кейнсианство. Второе направление было ориентировано на детальный анализ и выяснение причин, обуславливающих осталось территорий. В него включены школы институционализма и неоклассического синтеза.

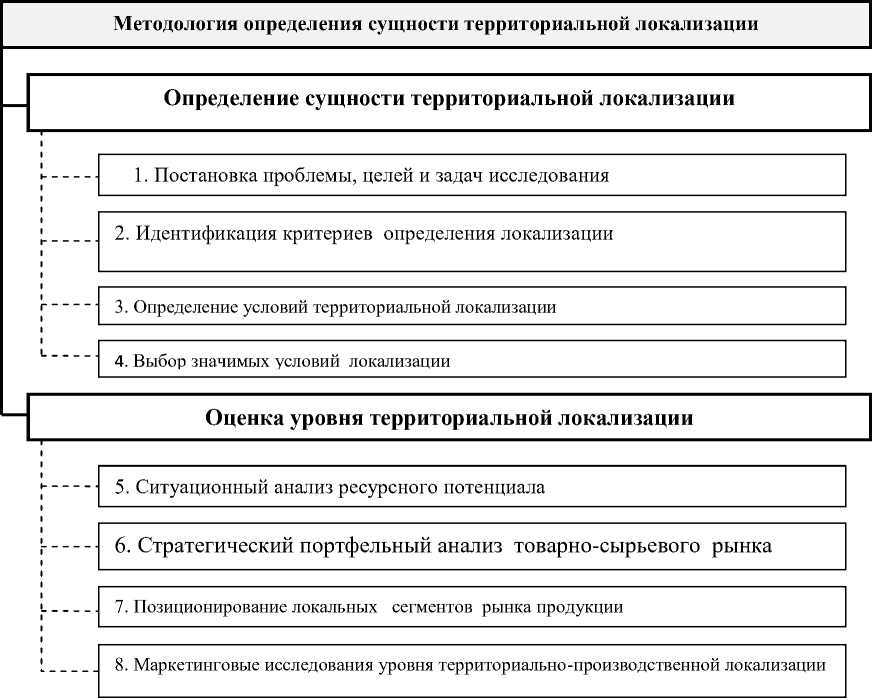

Для объективного отражения условий локализации предложен алгоритм исследования проблемы (рис.).

Методический подход к оценке условий развития территориальной локализации

Таким образом, локальная территория представляет собой территориально ограниченное пространство, соответствующее определенным критериям [9].

Мы придерживаемся первого направления и считаем, что исследование условий, способствующих развитию локальных территорий, являются актуальным с точки зрения оптимизации использования ресурсного потенциала.

Список литературы Условия развития локальных территорий: теоретический аспект

- Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. - М.: Экономика, 1995. - 544 с.

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики: в 2 т. - М.: Прибой, 1991. - Т.1. - С. 322.

- Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Соч.: в 3 т. - М.: Госполитиздат, 1955. - Т. 1. - 360 с.

- Лист Ф. Национальная система политической экономии. - СПб.: Изд-во А.Э Мертенса, 1891. - 452 с.

- Веблен Т. Теория праздного класса. - М.: Прогресс, 1984. - 367 с.

- Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения. - М.: Экономика, 1993. - С. 518.

- Фридмен М. Количественная теория денег. - М.: Эльф пресс, 1996. - 181 с.

- Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. - 1995. - № 5. - С. 100.

- Ковалев А.А. К теории вопроса развития локальных рынков молочного подкомплекса АПК // Аграрная наука - сельскому хозяйству: сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф. (6-7 февраля 2017 г.). - Барнаул: РИО АГАУ, 2017. - С. 218-220.